丝绸之路经济带物流枢纽的构建分析

——以西安为例

2014-07-02李永飞

文/李永飞 童 健

1.引言

丝绸之路经济带,是在古丝绸之路基础上,中国中西部地区与西亚各国之间形成的狭长经济合作区域。此区域地域辽阔,东连亚太经济圈,延伸至连云港,西达经济发达的欧洲经济圈的阿姆斯特丹、安特卫普等海港城市,自然资源、旅游资源丰富,被称为21世纪的战略能源和资源基地。由于其市场规模和潜力,也被认为是世界最长、最具发展潜力的经济大走廊和特殊的区域经济区。

区域物流是影响区域经济发展的重要因素,丝绸之路经济带区域物流是影响丝绸之路经济带区域经济增长的重要因素(邵扬2009)。而区域物流需要物资换装、中转、集中、加工处理和发送,物流信息的收集、发布和传输并控制货物销售的基地或中枢,来支撑区域物流的快速发展,这些基地或中枢被称为物流中转枢纽。

西安市地处丝绸之路经济带要塞,作为中部地区核心城市和物流中转中枢,西北现代物流中心、国家物流一级节点城市,内陆开发开放战略高地及全国物流业与制造业两业联动示范基地,必将成为推动区域经济发展的重要“增长极”。随着丝绸之路经济带的建设,西安市经济的快速增长,投融资环境不断成熟和壮大,基础设施建设的不断完善,西安市区域物流领域市场需求潜力巨大。

增长极理论(Grow th pole theory)是法国经济学家弗郎索瓦·佩鲁于1950年提出的非均衡区域发展理论,对发展中国家的区域经济发展和区域规划具有理论指导意义。增长极理论以非均衡发展理论为基础,在发展经济的产业关联研究上作出了重大贡献。增长极理论认为,区域经济增长为非均衡状态,增长不会同时出现在所有地方,它以不同的强度首先出现在一些增长点或增长极上,然后通过不同的渠道向外扩散,并对整个区域的经济产生不同的最终影响。因此,在增长极理论的指导下,区域发展的实质过程便是区域极化和扩散的过程,区域规划的方法便是促进具有区位和资源禀赋优势的地区极化和区域扩散。

本文论证西安市作为丝绸之路经济带上区域极化的重要城市,依据“增长极”理论,针对丝绸之路经济带的经济现状,着重研究与探讨西安市构建丝绸之路经济带物流中转枢纽的各项框架条件。本文的研究目的是论证西安市作为物流枢纽的战略发展地位,为西安市经济及物流快速发展的战略步骤及重点提供科学指导依据。首先,依据丝绸之路经济带区域经济与(西安)区域物流之间的关系,对丝绸之路经济带经济现状进行分析。在此基础上,对西安市构建丝绸之路经济带物流中转枢纽的区位条件、经济条件、交通运输和物流现状等框架条件进行全面分析。

2.丝绸之路经济带现状分析

丝绸之路经济带,由中国国家主席习近平2013年9月7日在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时提出。新丝绸之路经济带总人口近30亿,是在古丝绸之路基础上,中国中西部地区与西亚各国之间形成的狭长经济合作区域。此区域地域辽阔,东连亚太经济圈,延伸至连云港,西达经济发达的欧洲经济圈的阿姆斯特丹、安特卫普等海港城市,自然资源、旅游资源丰富,被称为21世纪的战略能源和资源基地。由于其市场规模和潜力,也被认为是世界最长、最具发展潜力的经济大走廊和特殊的区域经济区。

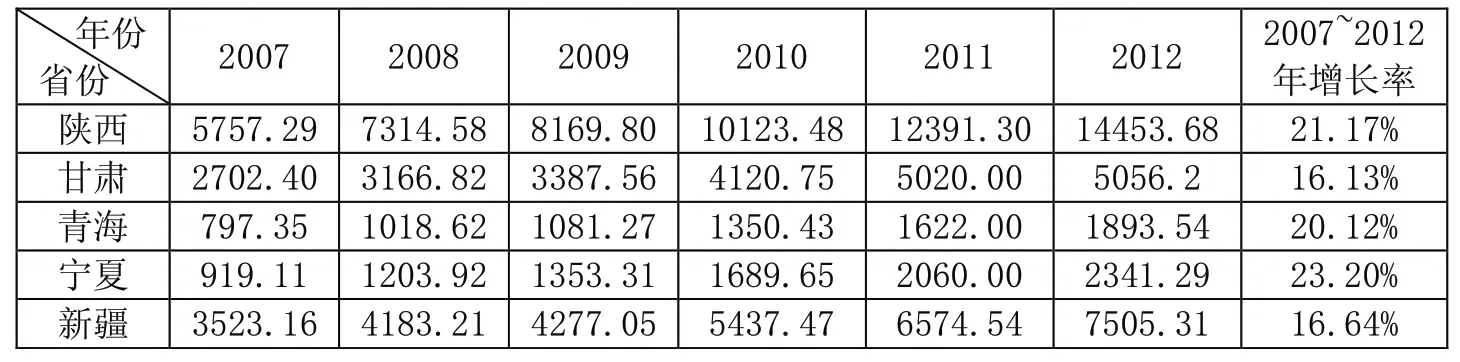

表1 2007~2012西北地区生产总值GDP(亿元)及其增长率

丝绸之路经济带一方面打开陆上到达欧洲的通道,使中国绕过南边马六甲海峡的封锁。另一方面,西部是中国的贫困地区,打通丝绸之路经济带,促进沿途区域的产业发展。位于丝绸之路经济带上的西北五省区总人口9749万,占全国总人口的7.3%;总面积约307.9万平方公里。据统计2012年西北五省的GDP总值达到31250亿元(如表1所示),GDP增速均超过15%,明显高于东部沿海地区,尤其是陕西GDP增幅超过20%,名列全国前茅。如此快的经济增长速度为丝绸之路经济带的物流运输业提供了广阔的市场发展空间。

与此同时,如表2所示,2012年西北五省区社会消费品零售总额总计达到9173.7亿元,接近万亿大关,西北消费市场需求旺盛活跃,社会消费品零售总额持续稳定增长,大大促进了丝绸之路经济带物流业的快速发展。

表2 2011~2012西北各省社会消费品零售总额及其增长率

但是,丝绸之路沿途很多城市人口较少,资源也不丰富,劳动力、消费力不足,因此,丝绸之路沿线各城市需通力合作,从丝绸之路上找到一、两个城市作为专列的物流中转枢纽或集结点,作为新丝绸之路经济带上的区域极化城市。西安市作为人口众多,文化悠久的国际化大都市,丝绸之路经济带上的核心城市和西北现代物流中枢,内陆开发开放战略高地及全国物流业与制造业两业联动示范基地,理应担负起丝绸之路经济带物流中转枢纽的重任,成为新丝绸之路经济带上的区域极化城市。

3.框架条件分析

一般而言,构建区域物流中转枢纽,必须具备一定的框架条件,比如:地理区位优势、经济区位优势、交通设施优势、物流基础设施优势等。

3.1 地理区位条件

西安市地处东、西两大经济区域的结合部,具有承东启西、贯穿南北的独特区位优势。它是新亚欧大陆桥中国段走向的陇海、兰新两条铁路和连霍线公路国道主干线所构成的复合型点~~轴发展系统中极为重要的结点。西安市经济、社会与承载功能表明其在全国经济布局上是承东启西、东联西进的桥头堡和战略依托。同时,西安市又是交通部确定的45个公路主枢纽城市之一,是“新陆桥”及陕西段公路网的交汇点、枢纽、核心和陕西米字型公路网主骨架的中心,具有“新陆桥”集装箱多式联运借以向内陆及陕西全省延伸的网络条件。西安作为举世闻名的古代丝绸之路起点,“关中-天水经济区”的门户城市之一,丰沛的历史文化积淀是西安最耀眼的光环,诸多的文明古迹具有世界性和唯一性的特点,西安已经当之无愧地具备丝绸之路经济带物流中转枢纽的区位优势。

3.2 经济区位条件

“十一五”以来,西安经济发展取得了巨大成就,生产总值连续跨越3000亿、4000亿两大台阶,2011年西安市GDP达到3864.21亿元,2012年达到4366.10亿元,较上年增长11.8%;2013年为4884.10亿元,较上年增长11.1%。如表3所示(单位:亿元)。

表3 2008~2012年西安市GDP、工业总产值及社会消费品零售总额统计表

按照《关中~天水经济区发展规划》和国际化大都市的目标相衔接的要求,综合考虑未来经济社会发展趋势和条件,预计今后五年西安市经济社会发展的总体目标是经济实力实现新跨越,年均增长13%以上,到2015年,全市生产总值超过6300亿元,比2010年翻一番,经济结构得到新提升,到2015年第三产业占GDP比重持续提高达到56%;到2020年超过11000亿元,第三产业比重进一步提高。在新一轮西部大开发背景下,西安市经济、工业的快速增长和消费需求的快速增加,必将带来西安市物流服务需求量的猛增,为丝绸之路经济带物流中转枢纽的构建带来了千载难逢的发展机遇。由此可见,西安市具备构建丝绸之路经济带物流中转枢纽的经济条件。

3.3 交通设施现状

西安市作为西北五省区最大的城市,西部地区最重要的政治经济文化中心,航空、公路、铁路等交通运输资源丰富,基础设施建设完善,初步构成了发展现代物流中转枢纽的立体交通基础,具有明显的多式联运交通优势。

航空方面:西安是中国通往亚欧大陆地区的门户,拥有西北最大的咸阳国际机场,2012年机场旅客吞吐量2342万,位居西北第一位,全国第8位。咸阳国际机场与国内50多个城市通航,并开通了东京、新加坡等多条国际航线。

铁路方面:丝绸之路沿岸复杂地貌和远距离运输,高效、安全、经济、环保的铁路运输方式应该是首选。西安是全国铁路六大枢纽中心之一,西安铁路已经与东北、华东、华南、华中、西南及欧亚大陆桥形成了连接网络。这种布局使西安不仅是丝绸之路的中心站,也是欧洲和中亚进入中国的客流、物流的集散地。

道路方面:目前西安市区道路网总长度约为1410km,其中快速路(不包括三环)82.08 km,主干道路456 km,次干道路280km,其余为支路。以西安为中心的“米”字型高等级公路干线网已经建成,为西安和周边地区经济联系发挥了巨大作用。西安是全国高速公路网重要的节点城市,国家高速公路网中有5条穿过西安,全市高速公路通车里程达到372公里,形成了“一环十二辐射”的高速公路网络,已成为全国高速公路网中南下北上、东联西进的主要枢纽。

表4 2012年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度

货物运输方面。如表4所示,截止2012年,西安市全年货物运输总量4.49亿吨,同比增长14.5%;货物运输周转量595.87亿吨公里,同比增长14.3%。其中,公路货运超过货运总量的98%,占据统治地位。

综上所述,西安市交通基础设施完善,货运量大,占据交通运输节点中最重要的位置,可充分发挥多式联运功能,交通条件可谓阡陌纵横,交通便利,为丝绸之路物流业多式联运缔造绝佳的中转枢纽交通运输优势。

3.4 区域物流设施及现状分析

统计数据显示,陕西省社会物流总额占GDP比重一般约为19%。到2015年陕西省生产总值有望达到20000亿元,社会物流费用将超过3700亿元。预计到2020年,陕西省生产总值将接近35000亿元,社会物流费用将超过6500亿元。随着陕西省社会经济的迅速发展及西部进入新一轮大开发时期及丝绸之路经济带的建设,未来陕西省的经济进入跨越式发展的新时期,陕西物流业不管从量上还是质的方面也都将得到很大提升。

作为陕西省省会城市,西安市2012年GDP达到4366.10亿元,同比增长11.8%。随着西安市社会经济的飞速发展和城市化进程的不断推进,西安市社会物流需求保持平稳较快增长,按社会物流总额占GDP比重的19%,预计2015年西安市社会物流费用超过1000亿元,2020年超过2200亿元。

西安市已构建专业物流园区8个,龙头物流企业近20家,现代物流产业逐步趋于高端化、专业化。由核心物流园区、专业物流中心集群、物流网络节点以及龙头物流企业构成的城乡现代物流体系也已确立。随着陕西省及西安市经济的迅速发展,作为新型服务产业的物流业已成为西安市致力发展的黄金产业。

此外,西安综合保税区是目前开放层次最高、优惠政策最多、功能最齐全的海关特殊监管区;西安铁路集装箱中心站拥有目前最先进、完善的铁路装卸到发设施,是西北地区最大的铁路集装箱枢纽中心;西安公路港被交通运输部列为国家“十二五”交通运输发展规划重点建设项目,是《西咸国家公路运输枢纽总体规划》中的重要场站之一。

截止目前,西安综合保税区(一期)累计实现进出口贸易额超过10亿美元,年增长率达18.4%,其中2013年1~9月完成3.06亿美元,同比增长18.50%,内陆港的辐射带动效应进一步显现。西安铁路集装箱中心站累计实现集装箱运量21.71万标箱。其中2013年1~9月,实现集装箱运量6.38万标箱,同比增长7.07%,整车货物办理量达到11.95万吨,行邮、行包办理量达237.2万件,运送小轿车9.01万辆。

西安市依托独特区位优势及三大物流支撑平台,实现了“港口后移、就地办单、海铁联运、无缝对接”的国际内陆港功能,以多式联运为主的国际物流通道已初步建成,形成了设施先进、方式齐全、运能强大、管理到位的集疏运体系,有效降低内陆企业物流成本,提高供应链效率,已成为西部地区发展外向型经济城市及构建丝绸之路经济带物流中转枢纽的坚实平台。

4.结论

丝绸之路经济带的建设对经济带沿线城市建设和发展具有重要的推动作用,对经济带核心城市和物流中枢——西安市的推动作用尤为明显。而经济带区域物流对区域经济的发展作用也尤为明显。在西安市构建经济带物流中转枢纽,对推动西安市经济发展具有重要作用。

本文或对构建丝绸之路经济带物流中转枢纽,进而巩固西安市作为西北现代物流中心和物流业重要新兴枢纽、国家物流一级节点城市,内陆开发开放战略高地及全国物流业与制造业两业联动示范基地,提高西安市在丝绸之路经济带上的重要地位,促进西安市经济及物流快速发展具有重要的研究意义。

[1]邵扬,梁亮,张屹山. 基于投入产出的物流产业与其他产业的关联度分析[J]. 长春理工大学学报(社会科学版),2009,22(3): 395~398.

[2]彭震伟,《区域研究与区域规划》,同济大学出版社,1998。

[3]胡燕祝,任玉.浅析现代物流与区域经济增长的关系[J]. 物流技术,2007(11).

[4]安虎森.增长极理论评述[J].南开经济研究, 1997,(1)。

[5]魏明侠,王琳,李源. 现代物流产业发展的产业关联与波及效果研究[J]. 商业经济与管理,2009,10: 15~21.

[6]高少国. 基于SWOT分析法论关中—天水城市圈现区域物流中心的发展对策研究[J]. 物流科技,2009(4).

[7]Jeffrey P C. The broader effects o f transportation in frastructure: Spatial econometrics and productivity approaches [J]. Transportation Research Part E,2010,46: 317~326.

[8]Wang Q Y. Progress of transportation developm en t in Ch ina[J]. Jou rnal o f Transportation System s Engineering and Information Technology,2007,7(1): 1~11.

[9]王纪勋. 物流产业发展对江苏经济推动作用研究[D]. 南京: 南京航天航空大学,2006.

[10]Dekker R,Bloemhof J,M allidis I. Operations research for green logistics—an overview of aspects,issues,contributions and challenges[J. Eu ropean Jou rnal o f O perational R esearch,2012,219(3: 671~679.

[11]高佛设,李永飞. 西安区域交通可持续发展策略研究[J]. 西安邮电学院学报,2011,16(4): 101~104.

[12]苏秦,李永飞,郑婧. 陕西省物流业与制造业现状及联动分析[J]. 统计与信息论坛,2011,6(12): 89~96.