城乡一体化进程中地方高校角色研究

2014-07-01付春香

付春香

(甘肃政法学院,甘肃 兰州 730070)

城乡一体化进程中地方高校角色研究

付春香

(甘肃政法学院,甘肃 兰州 730070)

城乡一体化是解决“三农”问题的根本途径。而农村人才素质低下、生态环境恶化又制约着城乡一体化的发展。地方高校应在有效识别社会需求的基础上,发挥比较优势,在城乡一体化进程中积极履行人才输送机和环境保护者角色。

城乡一体化;地方高校;智力支持

党的十八大指出,解决好“三农”问题是全党工作的重中之重,推动城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径。从本质上说,城乡一体化就是要以消除城乡二元制度为切入点,重点通过对“三农”问题的破解,搭建城乡平等发展平台,在逐步缩小城乡发展差距的基础上来推动城乡互动,实现一体发展。城乡一体发展离不开地方高校的智力支持。党的十八大指出,努力办好人民满意的教育着力提高教育质量,推动高等教育内涵式发展。

一、城乡一体化面临的挑战

西方发达国家长期的城乡二元发展模式虽然使它们快速实现了工业化,但却走上了一条先发展后治理的痛苦之路。环境污染等社会问题曾一度凸显,其教训是深刻的。进入21世纪,我国提出实施城乡一体化发展战略,也是借鉴国外发展经验和综合考虑我国发展实际而抉择的结果。因此,破解二元发展模式,实现城乡一体发展是摆在我们面前的一个亟需解决的历史课题。

1.人才(尤其是农民)整体素质低下,制约着城乡一体化发展。农村的优秀人才通过外出就学、创业而“逃离”农村,老弱病残滞留在农村。农村在遏制人才外流和引进人才,实现人才回流方面拉力严重不足。人才在城乡分布不平衡,教育结构不合理等一系列问题凸显。

2.生态环境恶化,给城乡协调发展带来的挑战。随着经济社会的发展,欠发达地区农村的生态环境日趋恶化。比如,甘青宁地区土地沙化面积占全国土地沙化面积的90%以上。发源于甘、青两省交界的黑河,自上世纪60年代以来,由于黑河中上游地区大兴农田水利建设,沿河地区的用水量与日激增,使原本富庶的额济纳绿洲变成我国最大的沙尘暴源区之一。随着经济的发展,人口的增加,各河流域的水质不断受到污染,甚至一些河段的水质已经严重超标,这就进一步加剧了水资源的紧缺。生态环境的恶化对清洁能源、沙尘治理等高科技技术提出了要求,迫使地方高校加大科学研究力度,培养科技人才。

二、地方高校角色演进

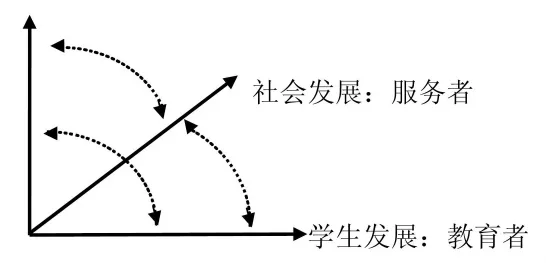

米德认为角色是在互动过程中形成的,是组织的基础。从最早的古希腊雅典大学,到第一所近代大学——哈利大学,再到威斯康星大学,纵观这些世界高校发展历程,可以看出,高校经历了从单一的教育功能到教育与科研并重,再到教育、科研与社会服务并重的过程。其中,通过教育培养人才是高校最基本的职能,科学研究既是专业教育的需要,又为社会服务提供支撑;社会服务职能则是高校职能的拓展。1862年,美国颁布《莫雷尔法案》,开创高等教育直接为社会服务的先河。潘懋元(1984)认为,高等学校社会服务职能越来越重要。随着全球化、信息化、现代化步伐的加剧,高校的社会服务职能将更加凸显,高校已从“象牙塔”式的社会边缘机构变成了维护社会系统运转的核心机构。因此,高校应履行研究者、服务者、教育者三大角色。

自身发展:研究者

图1 高校角色的多重性与统一性

城乡一体化进程中面临的各种挑战,对地方高校提出了新的要求。地方高校应履行人才输送机、环境保护者的角色。

1.人才输送机。区域从广义的角度来看,可以由三个因素组成:自然环境、人为环境和人类。人才素质是一个国家或地区发展的关键要素,人才竞争是经济竞争的先导。培养人才,吸引人才,善待人才,是区域实现跨越式发展的需要。联合国曾做过一项调查表明,现代社会中人的体能、技能、智能三者之间,获得体能、技能、智能社会所需支付的成本分别为1:3:9,而社会得到的收益分别为1:10:100。也就是说,一个仅具有体能的劳动者创造的财富只能维持其本人的生存;如果同时具有技能,创造的财富则高出仅具有体能的人10倍,能够养活10个人;再具有智能,创造的财富又提高10倍,可以养活100个人。自然资源的开发利用是人类社会发展的基础,而科技与人才的拥有与使用则决定着对自然资源开发的深度和广度。要推动城乡一体化发展,就必须切实推动科技人才下乡,加大对农民的培训力度,让农民实现体面劳动,让农村成为吸纳人才的主要阵地。

2.环境保护者。传统工业的生产活动是由“资源—产品—废物”所构成的物质单向流动的生产过程,这是一种线性经济发展模式,是以高物耗、高污染、低效率为其特征的发展模式,是一种不可持续的发展模式。生态工业是将生产活动按自然生态系统组成“资源—产品—再生资源—再生产品”的物质循环流动生产过程。其根本目的是建设“循环型社会”,解决环境与发展的长期矛盾,追求人与自然的和谐统一。要实现经济的可持续发展就必须走建设“循环型社会”的道路。区域发展要确立本区域的教育价值观和人才观。地方高校在培养人才的目标上应转向培养环境人才、无形资产管理人才、循环经济管理人才,使地方走上经济、社会可持续发展的道路。

三、地方高校角色履行的保障机制

从我国高等教育体制改革的趋势来看,地方高校的办学主体和投资主体主要是地方政府,而政府投资又取决于能否促进地方经济发展。地方推进城乡一体化发展的需求是多层次、多方面的,地方高校应充分履行自己的角色,结合自身的优势,科学定位,融入地方发展的整体规划之中,才能与政府实现双赢。美国的社区大学之所以成为世界高等教育发展的典范,其最大的秘诀在于立足于社区、服务于社区、融入社区,促进社区发展,面向社区公众开展终身教育。

1.加强地方高校的战略管理。1972年美国学者申达尔和哈顿最早在高等教育中发展战略规划,1978年霍斯默基于此。提出相关理论。寇普认为高校战略的选择应彰显优势并实现高校的可持续发展。周江林(2003)认为,地方政府如果想突出区域特色并实现区域的可持续发展,就必须以高校为后盾。徐敦楷(2003)认为,高校确定战略时,应在自身核心竞争力的基础上体现战略管理的理念,使战略具有前瞻性、可操作性和灵活性。刘国瑞(2003)认为普通高校发展应坚持特色战略,加强观念与制度创新。薛家宝(2004)提出了高校发展的成本领先、标新立异、目标集聚、三种基本战略。程中勉(2005)认为,高校战略联盟的优势在于有利于高校创新与知识学习,有助于消除“巨型大学病”,有利于高校整合优势特色和降低改革发展过程中的风险。曹健(2010)运用波特的产业分析方法提出了高校发展的五种作用力。所以,在城乡一体化进程中,地方高校应凸显比较优势,按有所为有所不为的原则,强化核心竞争力,并与其他高校联盟、互动,共同推动城乡融合发展。

2.改革地方高校的人才培养模式。探索新的人才培养模式是提高高等教育质量、发挥高校服务于社会功能的迫切需要。要明确社会尤其是农村发展的人才需求,科学分析大学生的就业力,并采用有效的方式将各种能力的培养整合、衔接。一是将大学生就业力提升与学校的科研创新团队、教学创新团队结合,运用导师制将学生的学习、训练与毕业论文环节有机地结合在一起,并作为一条主线贯穿人才培养全过程;二是注重社会调查与实践。学生只有深入农村和企业进行社会调查,才能了解中国农村和城市的发展、城乡差距及城乡一体化的必要性。社会调查与实践一般安排在平时周末和每年的寒暑假进行。每年寒暑假按照特定主题组织学生在农村进行社会调查和实践,时间不少于一个月。学生在这一个月期间不仅要完成社会调查任务,接受技能培训,撰写社会调查报告。

[1]韩延明.城市高校在建设农村小康社会中的角色认知探析[J].高等教育研究,2005,(06).

[2]薛天祥.高等教育学[M].桂林:广西师范大学出版社,2004.

[3]龙献忠,许烨.教师职业角色发展的嬗变及伦理反思[J].高教探索,2012,(03).

G13/17

A

1674-9324(2014)22-0129-02

教育部人文社科基金青年项目(10YJC840022);2012年甘肃省教育科学“十二五”规划项目(GSGXG025)、甘肃省哲学社会科学规划项目(12056JY)、甘肃政法学院科研资助重点项目(GZF2012XZDLW17);甘肃政法学院教改项目GZJG2012-B19)

付春香(1976—),女,汉族,四川江油人,副教授,硕士生导师,研究方向:人力资源管理。