论韩国与台湾的福利体制发展

2014-06-29刘小畅

刘小畅

[责任编辑 全红]

韩国与台湾的福利体制经历了漫长的发展历程,这其中发生的变化也一直与其经济政策和政治制度的变迁密切相关。在威权体制时期,福利政策一直作为经济生产的附属物而存在,而在经历民主化转型之后,韩国与台湾的福利政策已经慢慢成为人民捍卫自身权利需求的一种反映。本文结合韩国与台湾发展历程中的经济政治环境对两者福利体制的发展道路做一个梳理,进而说明这种福利政策从“选择主义”向“普遍主义”转变的发展路径有其历史必然性,而促成这种转变的除了经济政策的调整,更重要的是民主力量的作用。

一、经济优先与“选择主义”

韩国与台湾有很多相似之处。在威权体制时期两者都走向了劳动力密集型的、以出口为导向的经济增长模式,也都在 20世纪 50年代开启了福利制度的建设工作。但是,韩国与台湾的社会福利政策在其形成初期,并不像西方那样是通过各种社会力量的民主性参与和需求而产生的,而是为了在急速发展的产业化战略中进行资本积累并取得威权主义政权支配的合法性而进行发展的双面战略。因此,二者的福利制度在威权主义时期就具有鲜明的“生产主义”特征,埃斯平-安德森在《转型中的福利国家》一书中特别指出,东亚国家和地区的社会福利发展模式与西方经验并不相同,其原则是一种围绕国家建设的主要目标而采取的适应性学习与发展的战略。[1](313)

的确,在 20世纪50年代到 80年代的威权体制下,韩国与台湾奉行的是增长优先的原则。威权政府需要用经济上的快速发展取得其统治的合法性,而当时无论领袖、官僚还是民众都希望实现与西方同等的经济发展,[2](11)经济优先的发展思路自然体现在其社会政策的制定过程中。韩国社会福利制度的基本雏形是在 1960年张勉政权和朴正熙军事政权时代形成的。1961年和1962年间制定了包括生活保护法在内的各种社会福利法。张勉政权时期,开始实行公务员年金法、军事政权中的军人年金法等特殊职业的年金制度。[2](11)1970年开始实施重工业化战略,1973年的国民福利年金法便是在确保政权的合法性同时又能在短时期内募集年金资金以实现重工业化的内部动员目的的背景下制定出来的。[2](11)另一方面,急速推行的重工业化出现了技术人力的不足,医疗费的增加、工伤事故的频发和劳动费用的上升迫使政府内部开始关心医疗保险。特别是作为国民年金实施失败的替代品,医疗保险制度具有迫切的政治需要性。这些复杂的原因促成了 1976年医疗保险法的全面修订以及 1977年医疗保险制度正式施行。医疗保险制定了由雇员和雇主平均负担的缴费方式,国家只负担行政费用并进行管理。这样既不妨碍当时经济增长的基础,也把国家的财政干预降低到了最小限度。与韩国类似,台湾这个时期的福利政策主要是根据经济增长模式的需要和维护政治统治建立了一系列单一且分离的社会保险项目。[3](149)20世纪 50、60年代的台湾社会保险特别突出了维护国民党统治与保障社会稳定的功能,社会立法与方案主要集中于军、公、教和劳工保险,形成了所谓的“军公教福利国”。当台湾迈入以出口为导向的工业化社会时,政府出于劳动力保障的需求,于 1970年修正并实施了“劳工保险条例”,提高了保险费率,疾病给付增加了项目,降低了纳入投保的企业规模。与此同时,于1971年通过了私立学校教职员保险条例。这样的举动主要是因为在国家主导经济发展时期的所有战略型企业中,台湾大型企业在整个经济中所占的份额较小,经济生产多由中小型或者小型企业实现,所以为了增加用工的灵活性,还修订了劳工保险。即便如此,由于这些中小企业多由家族经营,企业的保障机制多由家庭私人内部承担与消化,由政府负责的福利政策诸如健康保险仍然主要覆盖对经济政治稳定有特殊意义的国企职员、公务员和军人等少数人口,社会福利支出也只占政府总支出的零头。

由此可以看出,在经济发展优先的发展战略主导下,韩国与台湾的社会福利政策具有鲜明的“选择主义”特征。这种“选择主义”主要表现在三个方面:第一,保障领域的选择,政府主要是根据经济发展中对劳动力和资金的需要对社会保险项目进行了颁布实施,社会救助和生活救济方面鲜有作为,认为靠传统的家庭关系和互助要比国家的救贫政策更加道德和优越;第二,保障人群的选择,主要表现在韩国对财阀企业员工的工伤补贴和年金项目的首先实施,而台湾的福利政策主要倾向于公务员、军人和国企员工的保障。这种选择带有强烈的职业划分,多半是一种职业福利,以工作场所为基础且不能转让;第三,政府的职责有所选择,韩国与台湾在社会保障事业的实施和管理中,一个典型的做法是在不同的层次明确划分政府的有限承担,包括社会保险金的支付、法规条例的实施与监督等等,坚持除立法外尽量不直接干预社会福利的总思路。

这种“选择主义”与韩国和台湾当时的经济社会状况相联,是一种隶属于经济发展的必然的政策选择。韩国和台湾的社会福利政策制定者大多是经济学家,他们从西方国家福利政策的发展中得出结论,认为福利保障与经济增长不可兼得。威权主义政权中福利政策的选择主义倾向来源于对共产主义和对左派思想(朝鲜和中国大陆)的反对、抑制,在爱国主义的名义下,劳动运动被视为有共产主义色彩的举动而被明令禁止,同时,威权政府通过与市场紧密的联合,扼杀了市民社会,很多经济决策都是在排除劳工大众的基础上制定和实行的。[4](169)这种对劳动势力的排除和市民运动势力的薄弱阻塞了福利政策产生和实施的完整渠道,福利体系仅仅沦为政府处理其政权合法性的工具。总之,经济起飞时期的韩国与台湾必须通过本地区丰富而廉价的劳动力去完成经济增长的目标,更为重要的是,威权体制下民主政治的缺位也使得劳工群众根本无法冲破牢固的资本统治联盟来表达自己的利益诉求,所以无论从何种角度看,福利制度的发展在韩国与台湾都不具备条件。

二、民主转型中的“普遍主义”

从20世纪80年代末开始,韩国与台湾迎来了福利体制改革的新局面。一方面,韩国与台湾的经济在原来的体制下获得了充分的发展,伴随着经济发展而来的劳动力成本的变动,就业市场不稳定和人口老龄化问题也逐步显现,各种矛盾使政府不得不把精力转移到对社会问题的处理上;另一方面,威权体制内部统治开始松动,政党政治开始形成,劳工运动逐步兴起,企业工会联盟和公民团体的力量也在发展壮大中。在民主化的浪潮过程中,社会政策无疑成为各方政治势力关注和争论的焦点,政府再也无法继续避开福利体制的发展。

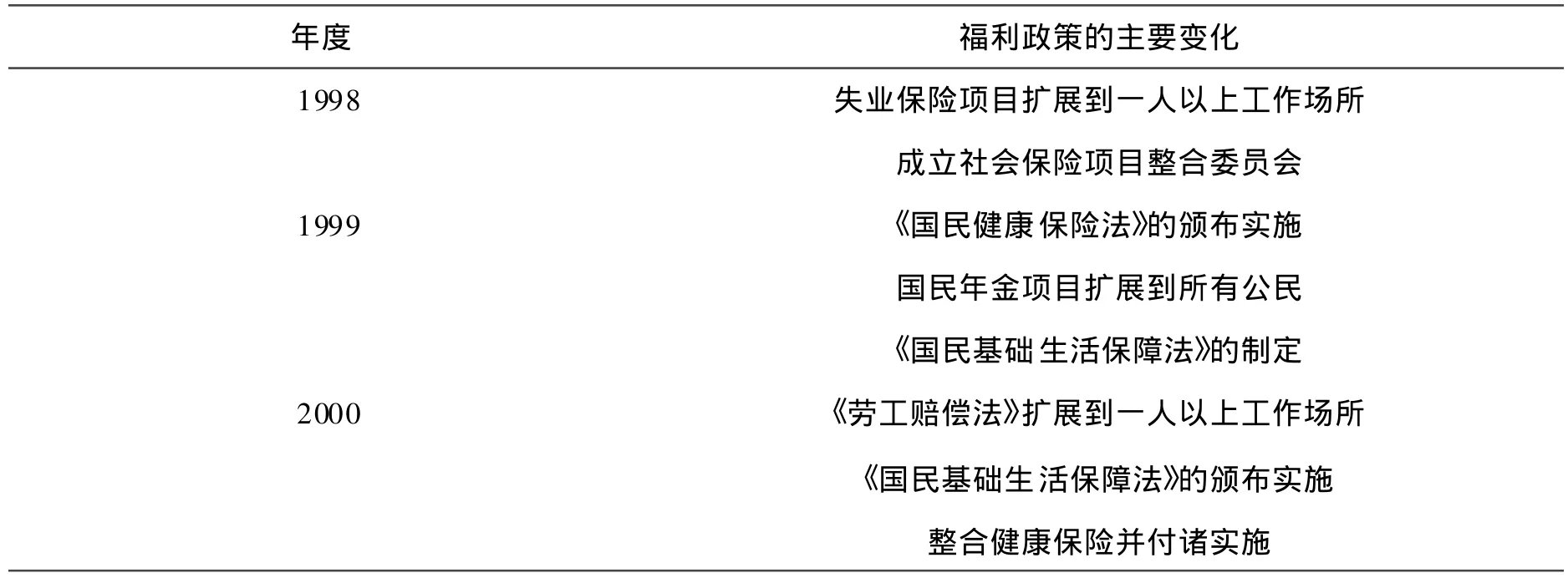

韩国民主转型和福利政策发展的转折点是1987年。随着卢泰愚在6月发布民主化宣言,广大工人要求经济民主继而要求提高工资的呼声越来越高,同时罢工运动激增,政府为了应对政治危机发表了包括最低工资制、国民年金、医疗保险覆盖到农村地区在内的“三大保障政策宣言”。[1](12)1988年,最低工资制度和国民年金制度开始施行,医疗保险制度向农村扩展,1989年城市个体经营者的纳入使得制度实现了全民覆盖。这个过程是与政治民主化一起开始的,民众第一次通过组织化的力量提出了福利制度改革的要求。[1](12)除此之外,这一时期还先后制定了《青少年培育法》(1987年)、《男女雇佣平等法》(1987年 )、《婴幼儿保育法》 (1991年 )、《雇佣保险法》(1993年)等,且主要集中于社会福利服务制度建设方面。值得一提的是,《雇佣保险法》的制定弥补了韩国四大社会保险中雇用保险制度的缺位。由此,韩国实现了以年金保险、医疗保险、产灾保险和雇佣保险为内涵的四大社会保险制度的建构。雇用保险的范围比失业保险广,包括预防失业、促进就业、改善雇佣结构和能力开发事业等。到了1995年7月,韩国除儿童津贴外,有关社会保障的核心制度已全部建立。[5](159)另一方面,1987年韩国对《医疗保险法》进行了全面修改,在保险对象中追加了农渔民、微型(单位)职工、城市自营业者,并且规定国家承担其一部分医疗保险费。[6](24)这比起 1963年和 1976年的《医疗保险法》的保险对象限于大规模企业(单位)职工、由企业承担保险费、国家承担运营费和给付的一部分的规定有了很大进展,即弥补了《医疗保险法》的弱点,使得医疗保险制度更加具有普遍性。其后,韩国政府在1988年1月开始落实农渔村医疗保险,1989年7月开始落实自营者医疗保险等;到 1989年7月,将医疗保险扩大到城市与农村人口、公共部门与私营经济部门人员、普通人与生活困难者。由此,即医疗保险实施12年之际,韩国迎来了全国民医疗保险时代,所有国民依靠健康保险和医疗给付得到了医疗保障。1998年,韩国政府实现了民主政治政权的交替,金大中政府完成了健康保险制度内部的合并调整,随着《国民健康保险法》和《国民基础生活保障法》的颁布实施(表一),韩国的福利体制开始由全面保障全体公民就业、健康和生活的各个层面,由威权时代的“选择主义”向“普遍主义”发展,韩国政府开始强调福利政策中国家的责任,公民作为权益人的权利得以凸显。

表一 金大中政府的福利政策进展

与此对应的,台湾地区在 1987年解除了戒严。随后,伴随着民间团体和民进党的成立,长期执政的国民党受到严酷考验。为了稳定人心继续维持政权合法化,国民党对于岛内社会的福利制度采取了积极态度,在20世纪80年代末集中建立了新的社会保险制度,包括农民健康保险条例(1989)、少年福利法 (1989)、基层干部健康保险(1989)、低收入户健康保险 (1990)等等,同时“行政院”也开始规划全民健康保险。这一阶段的社会政策有消音和安抚人民的作用,使得台湾的社会福利立法初具雏形,也是首次将健康保险的福利项目向农民和低收入家庭延伸。随着不断的社会抗争和民进党的竞争,执政的国民党已不再能够单独主导社会福利政策。从90年代开始,台湾当局进行了社会保障制度的重大改革:一是建立了“全民健康保险”制度,使台湾地区的社会保障体系趋于完善;二是完善失业救济制度,最终于1999年建立了失业保险制度;三是研拟“国民年金”制度,并已经完成规划;四是完善养老保险制度。1995年,台湾在全岛实施“全民健康保险”制度,逐步减少或合并了既有的多种保险制度,建立起统一的医疗保障制度。该保险把面向劳工的各种医疗服务项目有效地组合起来,分别放置于劳工保险与公务人员保险之下,并为自雇者、非正式部门员工和农民提供了融资安排。1998年7月,内政部召开“第二次社会福利会议”,会议通过决议承诺提升社会福利行政层级以及逐步增加社会福利预算。[7](51)在 1990-1999年期间,台湾经历了社会福利发展的“黄金十年”,这十年新立的法和修正的社会立法比过去四十年还要多,其中包括关系到社会福利输送体系的民营化走向。[7](52)2000年台湾经历首次政党轮替时期,民进党在处理失业率的同时建立起就业服务的多项法案,包括就业保险、大量解雇劳工保障、原住民就业保障以及两性工作平等法。总体而言,台湾的社会保障体制已经基本摆脱了之前“军公教福利国”的“选择主义”色彩,社会福利保障的领域从此前的社会保险向社会救助和公共服务全面发展,保障人口逐渐增多且越来越向劳工和弱势群体倾斜,而且如表二所示,政府用于社会保障的经费也逐年增多,若以社会福利支出占国民生产额的比率来看,1981年是 1%,1986年提高到 1.5%,1991年升高到 2.5%,1996年达到 3.9%,2001年则突破了 4.1%,[7](411)福利体制在“普遍主义”趋向中得到逐步深入和完善。

表二 政府在各项事业中的支出百分比(1960-2001)

由上可知,韩国与台湾在经历民主化转型之后,其福利制度由“选择主义”逐步向“普遍主义”转变。所谓的“普遍主义”,就是指随着社会经济的发展和政治民主化过程的开展,政府更加注重福利政策的制定和实施,并更加全面地关注人民的生活质量。相较于威权时期的福利政策的“选择”,“普遍”的含义就是向更多的领域保障,保障更多的人口以及政府在福利体制的运作中承担更广泛的责任。更重要的是,这种“普遍主义”融入了福利政策运作中公民权利的概念,使民众的需求通过政治参与的形式表现出来,回归于福利政策的社会本质,可以说,“普遍主义”体现了福利政策和体制的完善和成熟。

三、民主因素与福利体制的发展

在韩国与台湾,政治民主化影响社会福利发展的途径,主要通过下述三种方式进行:

第一,政党政治的运作。反对党以社会福利为诉求,借以争取选民选票,执政党必须在政策与福利实施上及时回应,以确保执政地位与政权的合法性。所以,政治民主化扩张了民众的票选权利。[8](50)金泳三和金大中的政府与卢泰愚政府最大的不同点就在于,政府试图改变国家和资本直接的统治联盟而试图建立一个包括劳工和平民在内的更加开放的联盟。特别是金大中政府,无论从政策的引进还是实施过程都广泛地获得了社会的共识,从而迎来了一个全民福利的时代。[4](180)伴随着一系列劳工保险范围的扩大和健康医疗项目惠及所有国民,一个全面的福利体系建立起来,社会保障的范围大大扩展,同时,政府还关注弱势人群诸如老年人、残疾者、单身母亲等的生存状况,改变了传统福利思想中由家庭承担的格局。而台湾的民进党也是由于其福利政策而受到关注和认可,[9](6~121)其推进社会福利建设的努力首先是通过自身制定福利政策,例如在 1991年由民进党中央党部组办的“全国民间经济会议”上,台湾学者们融入欧洲的社会权观念提出建设“福利国”的主张;其次便是通过政党之间的竞争迫使执政的国民党改变或者加速社会福利的发展,1995年国民党比计划中早五年引入了国民健康保险便是最好的说明。

第二,复杂多变的工会运动和对立抗争的劳资关系,间接影响到政权的合法基础,执政党为此也必须在有关劳工福利政策上妥为回应,借以降低因工会运动和劳资关系而可能导致的对政权合法基础的威胁。金大中政府设立了“劳资政委员会”,使得在民主化以后也仍然受到压制的劳动势力获得合法的地位,在韩国政治领域得以作为一个重要的元素出场。尤其是设立于资政委员会中的“社会保障小委员会”与“雇佣失业对策小委员会”,讨论了来自劳动者一方要求解决经济危机所造成的大量失业现象的政策性要求,并将其反映到实际的福利改革中。台湾自民主化以来,劳工组织联盟在与民进党的联合中开始逐步要求经济民主和政治民主。在此过程中,工人阶层已经不再局限于过去对现有制度的“缄默”与“忠诚”,而开始选择表达自己的“声音”。这意味着工人开始意识到他们在社会生活中的不平等地位,并开始动员自身的力量来争取更好的生活。1999年初,为了应付不断恶化的长期失业问题,劳工委员会建立了一项失业和津贴的项目,并于 2002年使政府通过就业保险法案,把失业保险从劳工保险中独立出来。

第三,民间各种团体和运动的兴起。韩国方面,这些工人团体和倡导联盟虽然不是改革的最初发起者,但也是其活跃的推动者。这些组织在威权时代无法将其诉求表达出来,但并不影响他们一直对福利体制普遍主义的坚持和倡导。民主化时期,这些常由工人代表和政策专家组成的联盟有着连贯的政策理念和来自基层官僚的社会支持,他们于 1994年提出了国民健康保险的整合议案,包括将养老金覆盖面扩大到城市自雇者,同时拒绝对现存方案的文过饰非。对处方权和配药权的分离,将多个医疗保险协会整合为一,就业保险领取资格的放宽和覆盖面扩大,进而通过一项新的社会援助法案。[10](115)1998年,这些组织成功地在金大中政府中获得了关键的席位,从而在2000年有能力实现韩国国民健康保险的整合。台湾地区由各种弱势人口所组成的团体,如残障联盟、妇女救援协会,以及民意代表所组成的次级问政团体,都提出了对社会福利强有力的诉求,这一方面启迪社会大众关注弱势人口,另一方面则形成对政府社会福利政策的压力。另外,各种基金会和政策研究中心的兴起,其研究关注的焦点之一即为社会福利,如二十一世纪基金会、张荣发基金会、国家政策研究中心、厚生基金会、民生基金会、台湾研究基金会等[8](51),其所发表有关社会福利的研究报告或是政策建议,对政府制定社会福利政策发挥了很大影响。

如今,韩国与台湾都完成了社会保险的普遍覆盖,社会救助和生活保障项目也在持续制定和实施中,威权主义时代按职业分类的福利项目也已相当普遍,不同职业类别的群体之间的差别几乎没有实质意义。不能否认经济结构的改革对这种发展起到的重要作用,但容许社会按照经济发展的需要来进行制度设计却离不开一个重要的前提条件,那便是竞争政治的缺位。这一前提的转变有着重要的含义,在韩国和台湾的例子中,民主化进程及随后的民主巩固时期之所以关键,是因为这使得社会政策的制定过程更为公开、更加多样化。民主转型显著地改变了“政治游戏的规则和利益相关者的范围”,[11](74)从而显著改变了韩国与台湾的福利体制发展。

结 论

胡伯(Huber)和斯蒂芬斯(Stephens)曾指出,一个国家想要得到发展,就需要在其生产体制和福利体制之间建立起某种明确的连接。同时,不同生产制度的国家往往在应对经济挑战时会采取不同的社会政策改革。而且,这种连接不是自动生成的,而是依赖于其间的政治变迁。[12](45~107)在韩国与台湾福利体制发展的过程中,经济政策和结构的变化与社会政策的制定之间的联系是毋庸置疑的,但是,经济层面的调整对福利体制的影响是间接的,必须通过劳动力市场和就业体系发生作用。就韩国与台湾而言,在威权体制下,经济自由化给福利政策带来的变化始终是初级且缓慢的,福利体制的发展主要得益于政治民主化。韩国与台湾福利政策从“选择主义”向“普遍主义”转化的过程,一方面是经济发展、生产结构、劳工老龄化以及后工业化时代带来的后续影响所致,更为重要的是,社会政策的改革通过民主政治的途径得以开展,将公民团体与组织的诉求融入到福利政策的制定之中,建立起一个广泛的社会共识。这种影响是根本性的,因为经济结构只会秉承经济优先的传统从而遏制国家的社会责任。而民主,即民众政治参与一直是福利制度得以发展的关键因素,福利体制的成熟与稳定需要民主因素的配合,才能达到经济发展、政治民主和社会包容互相权衡和共生的理想状态。

[1][丹 ]考斯塔·埃斯平-安德森编:《转型中的福利国家》,杨刚译,北京:商务印书馆,2010年。

[2][韩 ]金源明主编:《韩国社会保障论争》,(韩 )金炳彻,(中)陈倩译,北京:中国劳动社会保障出版社,2010年。

[3]MichaelHilland Yuan- shie Hwang,“ Taiwan:wthat kind of social policy regime”,in Alan Walker and Chack- kie Wong(ed.),EastAsian Welfare Regimes in Transition:From Confucianism to globalization,Bristol:The Policy Press,2005.

[4]Sang-hoon Ahn and So-chung Lee,“The development of the South Korean welfare regime”,in Alan Walker and Chack-kie Wong(ed.),East Asian Welfare Regimes in Transition: From Confucianism to globalization,Bristol:The Policy Press,2005.

[5]郑秉文,方定友,史寒冰主编:《当代东亚国家、地区社会保障制度》,北京:法律出版社,2002年。

[6][韩 ]金钟范:《韩国社会保障制度》,上海:人民出版社,2011年。

[7]林万亿:《台湾全志 卷九社会志-社会福利篇》,台北:国史馆台湾文献馆,2006年。

[8]台湾省政府新闻处编印:《台湾光复五十年:社会建设篇》,民国八十四年。

[9]Lu, A. Y.- L. `Political Opposition in Taiwan: The Development of the Democratic Progressive Party',in T.J.Cheng and S.Haggard(eds)Political Changes in Taiwan. London: Lynne Rienner.1992.

[10]Kim Y.M.Beyond EastAsian welfare productivism in Korea,Policy&Politic,36(1),2008.

[11]Peng I,Wong J,Institutions and institutional purpose:Continuity and Change in East Asian social policy.Politics and Society,36(1),2008.

[12]Huber E.and J.Stephens,`Welfare State and Production Regimesin the Era of Retrenchment',in P.Pierson(ed.)The New Politics of the Welfare State.Oxford:Oxford University Press.2001.