森槐南的《红楼梦序词》

2014-06-26宋丹

宋 丹

(南开大学 外国语学院,天津 300071)

一、森槐南(1863-1911)其人

森槐南被誉为日本红学的奠基人。他于日本红学史上有两个第一:第一个用日语翻译了《红楼梦》[1]34-38;第一个撰写论文《红楼梦论评》,系统考证了《红楼梦》的作者、续书、创作意图等问题。

竹林贯一编著的《汉学者传记集成》对其有如下介绍:

春涛之子,名公泰,字大来,号槐南。通称泰二郎,另有秋波禅侣、菊如澹人、说诗轩主人等号。国嶋夫人之出,文久三年(1863)出生于尾张名古屋。跟随鹫津毅堂、三岛中洲、清人金嘉穗等研习汉学。明治14年(1881)出任太政官,后历任枢密院委任文官、帝室制度取调局秘书、图书寮编修官、皇室令整理委员、宫内大臣秘书官、式部官等。并特约担任帝国大学文科大学讲师,叙勋五等。槐南为人博识敏慧,最于诗学造诣精深,兼通字韵及明清传奇。世称明治汉诗坛之一流。其讲诗也,旁征博引、声如洪钟,人皆倾倒。为伊藤博文所赏识,随其出访诸地。博文于哈尔滨遭难之际,槐南亦蒙枪伤,后赋归舟一百韵。明治44年(1911)被授予文学博士学位。曾创刊《新诗综》,又为“随鸥吟社”之盟主。明治44年3月7日辞世,时年49岁。当日叙正六位。葬于青山墓地。

著书有《唐诗选评释》、《补春天传奇》、《古诗平仄论》、《浩荡诗程》、杜诗李诗韩诗玉溪生诗讲义、《作诗法讲话》、《槐南集》及遗稿*日文引文为笔者所译,下同。[2]。

这段介绍里没有提到槐南的红学成果,但我国《红楼梦大辞典》的“红学人物”栏目之“森槐南”条目里,有如下记载:

1892年,他将《红楼梦》第一回楔子译成日文,是日本第一位《红楼梦》翻译者[3]。

二、森槐南的红学成果及先行研究

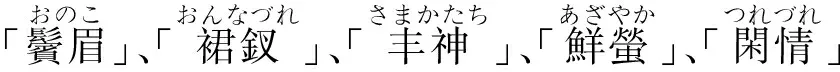

槐南与《红楼梦》相关的著述如下:明治十一年(1878),在成岛柳北主编的《花月新志》的六、七月刊上各刊登了一首咏《红楼梦》七律;明治十三年(1880)六月,在其父森春涛主编的《新文诗》专集十号上刊登了四首七律《题红楼梦后》,神田喜一郎的《日本的中国文学Ⅱ——日本填词史话》中有所记载[4];明治二十三年末(1890),填词一首《贺新凉·读红楼梦用孙苕玉女史韵》,后收录在《槐南集》卷二十八里[5];明治二十五年(1892)4月21日,在《城南评论》上发表了《红楼梦》第一回楔子部分的译文,题为《红楼梦序词》,署名“槐梦南柯”;又于同年11月,在《早稻田文学》第27号上发表了论文《红楼梦论评》[6]1-9。

最早介绍槐南的这些红学成果的是伊藤漱平的论文《〈红楼梦〉在日本的流传——从幕末至现代的书志式素描》,伊藤称“曹雪芹在东瀛可谓得一知己”[7]174-222。孙玉明在论著《日本红学史稿》中重点探讨了槐南的《红楼梦论评》一文,并提及了他在《花月新志》上刊载的两首咏《红楼梦》七律与译文《红楼梦序词》。他称《红楼梦论评》“不仅涉及了《红楼梦》的主题、贾府的家谱,而且还涉及前八十回作者和后四十回续书及作者问题。该文的问世,比王国维的《红楼梦评论》要早12年,比胡适的《红楼梦考证》要早29年。这在世界红学史上,也具有十分重要的意义。”“森槐南对于《红楼梦》的考证和评论,基本上没有得出较为正确的结论,但他的论证方式,却具有现代学术研究的性质,因而具有十分重要的意义和价值。更何况在他之前,日本并没有出现全面评论《红楼梦》的文章。因此,我们是否可以这样说,《红楼梦论评》一文的发表,标志着日本《红楼梦》研究的真正开端。虽然在这篇文章中有许多失误之处,但这并不影响他作为日本《红楼梦》研究奠基人的地位。”[8]王人恩的论文《森槐南与〈红楼梦〉》介绍了“梅史”(沈文荧)、黄遵宪、王韬为槐南十七岁时创作的戏曲《补春天传奇》所作的题诗与评语等,并论述了《补春天传奇》与《红楼梦》的影响关系[9]。后来他又发表论文《〈森槐南与红楼梦〉补说(之一)》,介绍了明治时期向日本文人推介《红楼梦》的沈文荧、王治本、王藩清的基本情况[10]。而他的论文《森槐南的题〈红楼梦〉诗词——〈森槐南与红楼梦〉补论(之二)》则着重分析了槐南的《题红楼梦后》四首七律与词作《贺新凉·读红楼梦用孙苕玉女史韵》[11]。

三、翻译背景

槐南摘译《红楼梦》,既有大的时代背景因素的影响,也离不开他个人对《红楼梦》的欣赏。

1.清朝驻日公使馆员们掀起的《红楼梦》热潮

光绪二年(1877)冬,清政府派出的首届驻日使节们在公使何如璋、副使张斯桂的带领下抵达日本。“对于首届中华使节的到来,明治初期的日本文人表现出空前的热情。……造访公使馆的日本人络绎不绝。何如璋、黄遵宪、沈文荧等公使馆员们在繁忙的公务之馀,与日本友人频频笔谈,上至天文,下至地理,诗词格律,典章制度,语言文字,风土习惯,可谓无所不谈,极尽其欢,揭开了中日近代外交的序幕,谱写了波澜壮阔的中日文化交流画卷。”[12]6彼时《红楼梦》在清朝已是“开谈不说红楼梦,读尽诗书也枉然”的盛行局面。在与日本友人的笔谈中,驻日公使馆参赞官黄遵宪向高崎藩藩主大河内辉声、汉学家石川鸿斋等盛赞“《红楼梦》乃开天辟地、从古到今第一部好小说,当与日月争光,万古不磨者。……论其文章,直与《左》、《国》、《史》、《汉》并妙。”[12]212-213沈文荧也对大河内辉声、汉学家依田学海等称小说中“《红楼梦》居首,《水浒传》其次”[13]。公使馆员们对《红楼梦》的极力推崇引发了日本人对此书的好奇,从而带动了《红楼梦》在日本的流传。其中,大河内辉声就曾想出版标注训点的《红楼梦》,以在日本普及此书,可惜英年早逝,未能如愿[7]190-191;依田学海也从对《红楼梦》不甚知晓发展到发表评论文章《〈源氏物语〉与〈红楼梦〉》[14]。

槐南的父亲森春涛和槐南本人都是与公使馆员们交游酬唱的日本文人团体中的一员。槐南创作的《补春天传奇》的卷首就有王韬的题诗和黄遵宪、沈文荧的评语。关于此事的来龙去脉,以及《补春天传奇》与《红楼梦》的影响关系等,前述王人恩的论文《森槐南与〈红楼梦〉》已作了详细论述。

另外,明治15年(1882),黄遵宪转任美国圣弗朗西斯科的总领事,即将离开日本之时,槐南作了一首题为《清国公使馆参赞黄公度遵宪改官米国桑馆领事将赴之赋以赠别》的七言排律为其送别,此诗后收入《槐南集》卷一[15]。全诗如下:

滄海月白涼紛紛,旗章波織星漢文,天雞一聲碧樹曉,空水縹緲吹仙雲。

雲之君兮拖霞佩,紅日射浪老魚拜,依稀人在扶桑東,扶桑猶隔蓬島外。

蓬島暫且留旌斿,天風浩浩隨白鷗,閬苑新傳紫閣詔,月槎更復淩滄洲。

煙濤茫茫雲幻滅,鮫人手擎一丸月,靈鼉按鼓敲柁樓,老蜃噓氣現宮闕。

中有織綃娘子邀,倩君詩句題冰綃,雲母玲瓏透空薄,鏗然寶瑟風飄搖。

侍女隆隆磨麝墨,醉筆署來水精國,夜闌漏滴玻璃寒,屏外蠟煙如纛直。

由此可知,槐南与黄遵宪关系友好,而黄遵宪是高度推崇《红楼梦》的,可以想象槐南在与他的交游过程中,加深了对《红楼梦》的了解与喜爱,这一点从上述槐南的红学成果均诞生于驻日公使馆员们到来之后这一事上可知端倪。

2.明治文人对“诗料”的需求和对人情小说的关注

明治时期,汉诗是官僚教养的一个重要部分。饭田吉郎在《明治期的中国文学——从〈水浒传〉到〈聊斋志异〉》一文中指出能否作汉诗甚至成为当时采用官吏的标准之一[16]141-148。当汉诗的作用被提高到影响立身出世时,人们对它的重视自然不言而喻。为了作好汉诗,明治的文人们需要寻找“诗料”(即作诗的素材),此时,向来被视为稗史之流而难登大雅之堂的小说,开始进入他们的视野,被他们当做作诗的“养分”,从中获取日常生活中难以获得的作诗的灵感。森槐南在《作诗法讲话》中如是说:

我认为在学习作诗方面,小说乃无上的宝库。在这个宝库里,诗人能够培养自身的奇思妙想。说到作诗,多少需要些超越平常。而说到超越平常,有一种方法是让诗里含有所谓的杳冥、诡谲、恍惚、奇异的因素,这样才能打动人心。而这些,我认为多可借小说来养成[17]。

自江户时代以来,就拥有了广泛读者群的《水浒传》、《三国演义》、《西游记》是明治文人们寻找作诗之奇思妙想的首选,但是他们关注的目光不仅停留在这类描述绿林好汉、权谋机变、神仙鬼怪的作品上,也投向了描述世态人情的小说。饭田吉郎在上述论文中就指出:

的确,对明治时代的人而言,三大奇书*即《水浒传》、《三国演义》、《西游记》。绝对仍是他们的爱读之书。不过,他们又不全然满足于《水浒传》之类的英雄题材小说,对美女题材的小说也有所需求。可以说,在明治时代,人们关注的目光从至今的历史演义类小说移向了新兴的人情小说。他们从同时代的清朝选择并引进有别于奇书的人情小说。虽说此类小说由于原文深奥难懂,未能拥有广泛的读者群,而仅供少数文人鉴赏品评,但这些书令他们吃惊、兴奋乃至入迷。作为其中的代表作品,当然首推《红楼梦》[16]145。

3.明治文坛的写实主义新风

明治十八年(1885),坪内逍遥的《小说神髓》发表,掀开了日本近代文学的大幕。在绪言里,他批评了假借劝善惩恶之名实则哗众媚俗、歪曲世态人情的小说。他说:

将小说视为教化的手段之一,是我国古来的传统。世人屡屡宣称劝善惩恶乃小说之主旨。然而事实上,人们对充斥杀伐残酷或是猥亵至极的小说喜闻乐见,对正经死板的小说则不闻不问。加上作者见识短浅,一齐沦为舆论的奴隶、流行的走狗。为取悦世人,他们争先恐后地编织残忍的稗史,饰以猥亵的情史。但既然要迎合世俗,劝善这一大义名分就难以抛之脑后,于是乎,他们便以劝善为名,扭曲人情、歪曲世态,以致胡编乱造[18]9。

而《红楼梦》第一回的楔子部分,不仅交代了成书的缘由,也是曹雪芹创作思想的体现。其中有这样一段文字:

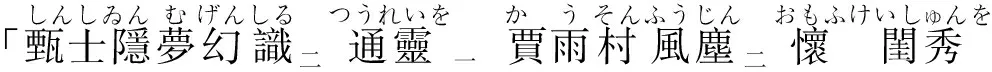

况且那野史中或訕謗君相或貶人妻女姦淫兇惡不可勝數更有一種風月筆墨其淫穢污臭最易壊人子弟至於才子佳人等書則又開口文君滿篇子健千部一腔千人一面且終不能不涉淫濫在作者不過要寫出自己的兩首情詩艷賦來故假捏出男女二人名姓又必旁添一小人撥亂其間如戲中小丑一般更可厭者之乎者也非理即文大不近情自相矛盾竟不如我半世親見親聞的這幾個女子雖不敢說強似前代書中所有之人但觀其事跡原委亦可消愁破悶至於幾首歪詩亦可以噴飯供酒其間離合悲歡興衰際遇俱是按迹循踪不敢稍加穿鑿至失其真只願世人當那醉餘睡醒之時或避事消愁之際把此一玩不但洗了舊套換新眼目卻也省了些壽命筋力不比那謀虛逐妄……[19]5-7

曹雪芹借石头之口,批评了当时流行的历史演义、英雄传奇小说“或讪谤君相,或贬人妻女,奸淫凶恶,不可胜数”,风月小说“淫秽污臭,最易坏人子弟”,才子佳人小说“开口文君、满篇子健,千部一腔、千人一面,且终不能不涉淫滥”。更严重的是“之乎者也,非理即文,大不近情,自相矛盾”。这番批评与坪内逍遥对传统小说“杀伐残酷”,“猥亵至极”,“以劝善为名,扭曲人情、歪曲世态,以致胡编乱造。”的批评可谓异曲同工。

而坪内逍遥提倡的“小说之主旨在于描写人情,其次为世态风俗。”[18]50又能在曹雪芹所描写的“离合悲欢、兴衰际遇”中找到共鸣。“离合悲欢”可谓“人情”之细化,“兴衰际遇”亦是“世态风俗”之体现。

另外,坪内逍遥所主张的写实主义,即“小说常以模仿为其根本,模拟人情、模拟世态”[18]57“虽然满篇是架空的人物活动在架空的世界,但却有逼真的力量。”[18]65又何尝不是与曹雪芹的一方面谓“假语村言”,一方面又宣称“离合悲欢、兴衰际遇,俱是按迹循踪,不敢稍加穿凿,至失其真。”殊途同归呢?

再者,在说到小说的裨益时,坪内逍遥谓“直接的裨益是娱乐人心。”[18]70曹雪芹则云“只愿世人当那醉余睡醒之时,或避事消愁之际,把此一玩”。“娱乐人心”与“把此一玩”的精神是相通的。两人的观点都与李渔所倡导的“义发劝惩”大相径庭。

鲁迅先生曾云“自有《红楼梦》出来以后,传统的思想和写法都打破了”。《红楼梦》描述世态人情的创作思想恰与坪内逍遥所倡导的写实主义小说的主旨有异曲同工之妙,因此可以说明治时代的文人关注《红楼梦》,是在顺应近代文坛潮流的潜在意识的影响下所作出的选择。槐南就是这一时代潮流的响应者,他的译文反映了当时文坛的新风,详情稍后论述。

4.森槐南对《红楼梦》的热爱

槐南的《红楼梦序词》就是上述时代背景下应运而生的。但第一个翻译《红楼梦》的人为何是槐南而不是别人,这与他个人对《红楼梦》的热爱和对其文学价值的深刻认识是密切相关的。他最初接触《红楼梦》应是为了寻找“诗料”,不过对他而言,这种“诗料”不仅用来创作汉诗,也用来填词。森槐南不仅是明治时期闻名遐迩的汉诗人,而且填得一手好词。神田喜一郎在《日本的中国文学Ⅱ——日本填词史话》中大篇幅介绍了槐南的词作。一般而言,相较汉诗,词是较为缱绻细腻的。幸田露伴在为《国译汉文大成·红楼梦》所撰写的《红楼梦解题》中云“《水浒传》以气取胜,本书以情取胜。《水浒传》以事快取胜,本书以韵饶取胜。《水浒传》以特奇取胜,本书以平常取胜。”[20]比起气势磅礴的《水浒传》,“大旨不过谈情”的《红楼梦》更适合作为槐南填词的奇思妙想的来源。这应该是他最初接触《红楼梦》的动机,但是在阅读过程中他逐渐感悟了《红楼梦》的文艺价值与思想价值,并喜欢上了它。

他在《红楼梦序词》前有一段对《红楼梦》的赞美之辞:

《红楼梦》乃天地间一大奇书,不论古今东西,凡能读懂此书者,定将视其为说部之巨观。我酷爱此书,乃至一友人嘲笑我为红楼梦宗[1]34-35。

而在《红楼梦论评》中,他又再度大书特书对《红楼梦》的热爱:

若有人问我支那小说中,爱读之物为何,我会回答是《红楼梦》。我痴迷红楼已十余年,期间先后通读此书几十遍,但仍不忍释卷。每读一遍,就越发感悟其玄妙境界之深远[6]1。

在《红楼梦论评》中,他对《申报》上报道的上海某县令谓《红楼梦》伤风败俗,下令将其作为淫书禁刊的消息义愤填膺,并感而慨之:

呜呜哀哉!今清之文学已入末世矣。彼国自白话小说发轫以来,如四大奇书*即《水浒传》、《三国演义》、《西游记》、《金瓶梅》。之类流传后世之作虽多,但如此书般优美高雅且描摹人情之细微,卷中人物之性情百态皆活灵活现于笔端,犹如闻其声如见其人者,至清朝方出。上溯历朝历代,下观千秋百世,乃至较之世界万国之作品,称其为清朝特有之鸿篇巨制,亦毫不为过。然而伪道学之薰习充斥彼国,不知物哀为何物之徒,竟欲于世间禁毁此书,何等可悲可叹也。《红楼梦》乃彼国之《源氏物语》,与儒道佛之所谓劝善惩恶者,其旨大相径庭,虽被腐儒斥为淫书亦无可如何,但人情乃王道之本,凡知人情者必无此举[6]1-2。

可见,森槐南在阅读过程中,深刻认识到了《红楼梦》的文艺价值。他不仅看到了《红楼梦》描写人物的笔法“如闻其声如见其人”,而且看到了它有别于一般的劝善惩恶之流的小说,是以描述人情之细微而见长。

四、底本考证

《红楼梦》的版本可分脂抄本与程刻本两大系统。森槐南翻译《红楼梦》第一回楔子的1892年,距离最早公开刊行的脂本——有正书局石印大字本(即有正戚序本)的诞生年代1911年尚有近20年的时间,其他脂本就更无须提及了。因此可知他所依据的底本应是程本系统的本子。不过是程甲本还是程乙本,就需要以这两个版本的异文为线索,看他的译文是依据哪个本子来进行判断了。笔者校对了1791年萃文书屋刊刻的程甲本的影印本[21]与1792年萃文书屋刊刻的程乙本的影印本的第一回楔子部分[22],发现了14处异文,表1列出了这些异文并附上了相应的森槐南译文。

表1 《红楼梦》程甲本、程乙本楔子部分的异文与森槐南的译文

从表1可知,第2、3、4、6、9、10、13、14八处由于槐南的意译或者中日表达的差异,无法判断是根据程甲本还是程乙本。但第5、7、8、11、12五处很明显是从程甲本。尤其是第12处的「小説稗史の舊套を去り、眼目を一新せるの想あるべく」是对程甲本的“不但洗了旧套换新眼目”的直译,若是据程乙本的“不但是洗旧翻新”,是无法译出这样的译文的。

但对于第1处看似是从程乙本的「女子」又该如何解释呢?萃文书屋1791年刊刻的程甲本属于木活字印刷,印刷数量相当有限,价格昂贵[7]179,距槐南翻译的年代也已逾百年。因而笔者认为槐南直接根据1791年萃文书屋刊刻的程甲本翻译的可能性微乎其微,而是根据程甲本系统内的本子翻译的,这个本子很有可能是东观阁本《新镌全部绣像红楼梦》[19]1-8或其子系统内的本子。就此,可以举出两条证据。一是1791年程甲本里的“当日所有之子女”在东观阁本里是“当日所有之女子”。另外,对于女娲补天所炼之石的尺寸,1791年程甲本与1792年程乙本都是“高十二丈见方二十四丈”,而东观阁本则是“高十二丈四方二十四丈”,再来看森槐南的译文正是「高十二丈四方二十四丈」,显然是同东观阁本的。

此外,笔者拿同样是程甲本系统的本子,且流传很广的王希廉评本《新镌全部绣像红楼梦》[23]与东观阁本对校,发现了一处异文:东观阁本是一僧一道“来到这青埂峯下”,王希廉评本是“来到这青埂峰下”,而森槐南的译文「今しも這の青埂峯の下に至りて」,是同东观阁本的,这也能进一步证明笔者的判断。

东观阁本于1795年前后刊刻,是程甲本系统内的重要本子,其后流传较广的三让堂本就是据此本翻刻。另据笔者考证,明治38年(1905),日本汉诗人宫崎来城抄译的《红楼梦》第六回“刘姥姥一进荣国府”的底本也是东观阁本系统的本子。可见,东观阁本或其系统内的本子在明治时代的日本曾经流传过一段时间。现在日本至少藏有两部[7]177,一部藏在国立公文书馆的内阁文库,另一部由已故伊藤漱平教授旧藏,现藏于东京大学东洋文化研究所的两红轩文库。

五、翻译风格

明治时代的文坛,以二叶亭四迷、山田美妙等人为代表,掀起了言文一致的改革运动。二叶亭四迷于明治20年(1887)至明治22年(1889)发表的长篇小说《浮云》是言文一致体小说的先驱之作。而在翻译界,二叶亭四迷于明治21年(1888)发表的译作《幽会》*译自俄国小说家屠格涅夫短篇小说集《猎人日记》中的一篇。被视为第一部言文一致体的翻译小说。但此时仍然处于言文一致的摸索阶段,依旧有很多文人学者用传统的日语文言文体或者汉语文言文体等进行写作。森槐南具有深厚的汉学功底,在他的译文里,汉文训读的表现非常明显。现选用一段原文,具体看看他是如何翻译的。

原文:故當此蓬牖茅椽繩床瓦竈未足妨我襟懐况對着晨風夕月堦柳庭花更覺潤人筆墨雖我不學無文又何妨用假語村言敷演出來亦可使閨閣昭傳復可破一時之悶醒同人之目不亦宜乎故曰賈雨村云云更於篇中間用夢幻等字却是此書本旨兼寓提醒閱者之意看官你道此書從何而起說來雖近荒唐細玩深有趣味……

以上的译文可谓是受到了以忠实原文为宗旨的汉文训读传统的影响而形成的汉文直译体,这构成了槐南译文文体的基调,可称为“汉风译法”。

不过,槐南的译文并非完全忠实于原文。像「むくつけき」、「天然の好景致」、「拙き筆情をもて」、「間*“間”字通“閑”字。話休提」、「看者姑らく息を斂め心静かに聴ねかし」都是没有对应的原文的,明显属于增译。而且这样的增译在译文中比比皆是。另外,将“闺阁”译为「賢媛才女」,将“醒同人之目”译为「夏の日冬の夜徒然長き寝醒を慰むるに足りぬへしと」与原意也相差不少,属于变译的手法。而像“不亦宜乎”、“看官”则选择了忽略不译,属于略译的译法。总之,意译是随处可见的。综合上文的分析,可将槐南的译法总结为混合了意译的汉文直译体的“汉风译法”。

另外,这种译法并非始自槐南。江户时代大量出现的《通俗忠义水浒传》、《通俗三国志》、《通俗西游记》之类的白话小说的译本里,就已经能看到这种译法的痕迹了。

六、翻译目的

说到翻译目的,自然离不开槐南本人因喜爱《红楼梦》,故想为国人介绍这一作品的显而易见的心理。但是对于他选择摘译第一回楔子的目的何在,则有待探讨。

对此,笔者想从他的注释入手进行分析。他的译文一共有六条注释,前三条注释是对甄士隐、贾雨村、僧和道的解释,后三条注释较为引人注目,现摘录如下,一并附上这些注释对应的中文原文与日文译文:

①原文:我想歷來野史的朝代無非假借漢唐的名色

译文:夫れ世に傳ふる小説稗史、牛に汗し棟に充ちて數限り無く多けれども、其年代を書せる者は、大抵漢唐の世を借らざるは無し、(馬琴が著書に譬へて言はば、古きは鎌倉近きは必ず室町の時代を取りて結構させるに露違う所なし)*文下划线所示部分即森槐南所加的注释,线为笔者所加,下同。

②原文:至於才子佳人等書則又開口文君滿篇子建千部一腔千人一面且終不能不涉淫濫

③原文:在作者不過要寫出自己的兩首情詩艷賦來故假捏出男女二人名姓又必旁添一小人撥亂其間如戲中小丑一般更可厭者之乎者也非理即文大不近情自相矛盾

其实这三处原文除了“文君”、“子建”或许需要解释以外,其他依据森槐南的译文就已经能大致明白原文的意思了,但他还是加了注释。第一条注释用曲亭马琴创作读本小说时,对故事发生的年代远者称镰仓时代,近者谓室町时代*曲亭马琴的《南总里见八犬传》的故事发生年代即为室町时代后期。,来比照中国传统的小说言必称汉唐;第二条注释则用马琴的《南总里见八犬传》中的登场人物犬塚信乃与其未婚妻滨路来比照才子佳人小说中的“开口文君、满篇子建”;第三条注释用的是净琉璃及歌舞伎的曲目《假名手本忠臣藏》中登场人物勘平与恋人轻缠绵的场面被反派人物鹫坂伴内破坏的情节,来比照才子佳人小说中必旁添一小人来破坏男女主角的爱情的情节设定。

如前文的“翻译背景”的第三节所述,《红楼梦》第一回楔子对历来小说作法的批判和对新的创作手法的主张与坪内逍遥的《小说神髓》所批判和主张的是有契合之处的。森槐南在注释里用日本传统小说与戏剧的做法来比照曹雪芹所批判的中国传统小说的做法,其用意不仅在于用日本人耳熟能详的文化意象来解释中国的文化意象,更在于他是认可曹雪芹的观点,并认为日本的传统小说、戏剧也同样存在模式化的诟病。他同七年前的坪内逍遥一样,都选择了曲亭马琴的《南总里见八犬传》作为传统小说的代表来进行批判,这应该说不是偶然为之,而是有意为之。这是他对坪内逍遥的《小说神髓》所主张的写实主义的近代小说做法的一种呼应,当然也是为了向明治文人宣传《红楼梦》即是一部写实主义的小说。这可以说是他选择摘译《红楼梦》第一回楔子部分的初衷之所在,同时也提示出了他所认识的《红楼梦》的文学价值之所在。

七、结 语

森槐南于日本红学研究史、《红楼梦》翻译史上均有首创之功。他的译文是在清朝驻日公使馆员们对《红楼梦》的大力推介下诞生的,可谓是明治时代的中日文化交流的产物。而处在坪内逍遥大力提倡写实主义文学的文坛背景下,他通过摘译第一回楔子部分,又含有对以曲亭马琴的《南总里见八犬传》为代表的劝善惩恶的传统小说做法的批判和对描摹世态人情的写实主义小说《红楼梦》的赞赏之意。在我们仅仅关注日本明治、大正文人往往拿《源氏物语》来比拟《红楼梦》时,他的这篇译文无疑能为我们提供一个新的视角来看待中日比较文学。另外,通过考证他的译文底本,有助于我们了解明治时代《红楼梦》的版本流传情况。分析他的译文风格,则可以反观日本近代翻译中国白话文学的初期面貌。

最后值得一提的是,明治25年(1892)4月30日发行的《女学杂志》第315号的版权页的上半部,刊登了刊载槐南译文的《城南评论》第1卷第2号的目录,时任《女学杂志》编辑,后为日本自然主义文学大家的岛崎藤村看到了这一信息,藤村当时正好在汉学家田边莲舟门下学习《红楼梦》,看到槐南译文的信息后,他也萌生了摘译《红楼梦》的想法,这就是《红楼梦》日译史上的第二篇译文——1892年6月发表在《女学杂志》第321号甲卷上的《风月宝鉴之辞》。此文翻译风格与槐南译文迥然不同,且对北川透谷、夏目漱石的作品产生了直接或间接的影响。碍于篇幅所限,将留待后日详细考察。

[参考文献]

[1] [日]森槐南. 紅楼夢の序詞[J]. 城南評論,1892(第1卷第2号).

[2] [日]竹林貫一編. 漢学者伝記集成[Z]. 東京:關書院,1928:1291.

[3] 冯其庸,李希凡主编. 红楼梦大辞典(增订本)[Z]. 北京:文化艺术出版社,2010:562.

[4] [日]神田喜一郎. 日本における中国文学Ⅱ——日本填詞史話(下)[M]//神田喜一郎全集(七). 京都:同朋舎,1986:113-115.

[5] [日]森槐南. 槐南集(二十八)[M]. 東京:文会堂書店,1912:21.

[6] [日]森槐南. 紅楼夢論評[J]. 早稲田文学,1892,27(11).

[7] [日]伊藤漱平.日本における『紅楼夢』の流行——幕末から現代までの書誌的素描[C]//伊藤漱平著作集(三). 東京:汲古書院,2008.

[8] 孙玉明. 日本红学史稿[M]. 北京:北京图书馆出版社,2006:17-34.

[9] 王人恩. 森槐南与《红楼梦》[J]. 红楼梦学刊,2001(4):264-281.

[10] 王人恩. 《森槐南与红楼梦》补说(之一)[J]. 红楼梦学刊,2006(4):261-274.

[11] 王人恩. 森槐南的题《红楼梦》诗词——《森槐南与红楼梦》补论(之二)[J]. 红楼梦学刊,2007(2):285-298.

[12] 刘雨珍编校. 清代首届驻日公使馆员笔谈资料汇编[Z]. 天津:天津人民出版社,2010.

[13] [日]実藤恵秀. 大河内文書——明治日中文化人の交遊[Z]. 東京:平凡社,1964:161.

[14] [日]依田学海. 源氏物語と紅楼夢[J]. 心の花,1906(第10卷第4号):32-33.

[15] [日]森槐南. 槐南集(一)[M]. 東京:文会堂書店,1912:10.

[16] [日]飯田吉郎. 明治期の中国文学——水滸傳より聊齋志異まで[J]. 心の花,1965(800号紀念号6月号).

[17] [日]森槐南. 作詩法講話[M]. 東京:文会堂書店,1913:300-301.

[18] [日]坪内逍遥. 小説神髄[M]. 東京:岩波書店,2010.

[19] 曹雪芹. 東觀閣本新鐫全部繡像紅樓夢(一)[M]. 台北:廣文書局,1977.

[20] [日]幸田露伴,平岡龍城共訳竝注.紅楼夢(上)[M]//国訳漢文大成 文学部(14).東京:国民文庫刊行会,1920:1.

[21] 曹雪芹,高鶚. 程甲本紅樓夢(一)[M]. 北京:书目文献出版社,1992:83-89.

[22] 曹雪芹. 程乙本新鐫全部繡像紅樓夢(一)[M]. 台北:廣文書局,1977:1-7.

[23] 曹雪芹. 王希廉評本新鐫全部繡像紅樓夢(一)[M]. 台北:廣文書局,1977:1-8.