寻找最初的“仁”对先秦“仁”观念形成过程的文化考察

2014-06-26武树臣

武树臣

“仁”是先秦也是中国古代社会最重要的思想观念。“仁”盛行于春秋时代,此后经久不衰。“仁”来源于东夷民族的物质生活和精神生活,是东夷民族古老风俗习惯的抽象化反映。商代甲骨文中的“仁”字原形正是对东夷民族这一精神文化成果的象形表述。西周时,“德”的思想是对“仁”的一次政治移植。“仁”被视为与宗法血缘意识相联系的个体自然人的优秀品质,春秋时的“仁”成为与个体自然人的美好外观形象相对应的美好内心素质,经过孔子的加工和提升,“仁”升华为君子应当必备的全部美好品质的集合体和美好社会的最高境界。“仁”观念对中国古代社会生活曾经产生巨大影响,乃是研究中国文化和中国社会的最为重要的概念之一。“仁”虽然盛行于春秋时代,但其既非无源之水,亦非突兀降临。因此,寻找“仁”的精神源头和“仁”字的古老原形,无疑具有重要意义。

一、 关于“仁”的本义和特征的通说

一般认为,“仁”产生于春秋时代。“仁字是春秋时代的新名词。”*郭沫若:“十批判书”,载郭沫若:《郭沫若全集》第二卷,人民出版社1982年版,页87。在春秋时代,“仁”的使用率极高。比如,《左传》“仁”字33见,《国语》“仁”字24见,《论语》“仁”字109见。当时的知识界对“仁”的含义作了概括。比如,《左传·昭公十二年》:“仲尼曰:古也有志,克己复礼,仁也。”《左传·成公九年》:“不背本,仁也。”《左传·襄公七年》:“恤民为德,正直为正,正曲为直,参合为仁。”《国语·周语下》:“言仁必及人”;“仁,文之爱也”;“爱人能仁”。《国语·晋语一》:“为仁者,爱亲之谓仁,为国者,利国之谓仁。”《国语·楚语下》:“明慈爱导之以仁。”《论语·颜渊》:“子曰:克己复礼为仁”;“樊迟问仁,子曰:爱人”;“仲弓问仁,子曰:出门如见大宾,使民如承大祭”。这种对“仁”的认识和探讨一直延续到战国时代。比如,《孟子·尽心下》:“仁也者人也。”《告子上》:“仁,人心也。” 《孟子·尽心上》:“仁者无不爱也”;“仁者以其所爱及其所不爱;”《墨子兼爱下》:“兼相爱,交相利”;“兼即仁矣”。《庄子·天地》:“兼爱无施,此仁义之情也。”《礼记·中庸》:“仁者人也,亲亲为大。”《礼记·表记》:“仁者人也,道者义也”;“仁有数义,有长短小大,中心憯怛,爱人之仁也。”《韩非子·解老》:“仁者谓其中心欣然爱人也。”《荀子·君子》:“仁者,仁此者也。”《吕氏春秋·爱类篇》:“仁也者,仁乎其类者也。”到了两汉,由于经学特别是文字学的发展,当时的知识界对“仁”字的含义和构造作了简洁的概括。西汉董仲舒《春秋繁露·必仁且智》:“仁者所以爱人类也。”“爱人类”似乎多少超越了“爱人”的政治界限而更具有哲学色彩。东汉郑玄谓:“爱人及物曰仁,上下相亲曰仁。”*[清]桂馥:《说文解字义证》“仁”字条,引《周礼》:“六德,一曰仁”郑玄注,齐鲁书社1987年版,页680。

东汉许慎《说文解字》从文字学角度总结道:“仁,亲也。从人二。忎,古文仁,从千心。[尸二],古文仁,或从尸。”清段玉裁《说文解字注》在注释“仁”字时,直接援引东汉郑玄的研究成果:“仁,亲也。见部曰:亲者,密至也,从人二。会意。《中庸》曰:仁者,人也。注:人也,读如相人耦之人,以人意相存问之言。《大射仪》:揖以耦。注:言以者,耦之事成于此意相人耦也。《聘礼》:每曲揖。注:以相人耦为敬也。《公食大夫礼》:宾入三揖。注:相人耦。《诗·匪风》笺云:人耦能烹鱼者,人耦能辅周道治民者。正义曰:人耦者,谓以人意尊尊偶之也。《论语》注:人耦同位人耦之辞。《礼》注云:人耦相与为礼仪皆同业。按:人耦犹言尔我亲密之词。独则无耦,耦则相亲。故其字从人二。孟子曰:仁也者,人也。谓能行仁恩者人也。又曰:仁,人心也。谓仁乃是人之所以为人也。与《中庸》语意皆不同。如邻切。忎,古文仁,从千心作。从心千声。[尸二],古文仁。或从尸。按古文夷亦如此。”*[东汉]许慎撰、[清]段玉裁注:《说文解字注》,浙江古籍出版社2006年版,页365。其中,“揖以耦”指互相作揖示敬;“人耦能烹鱼者”,《诗经·桧风·匪风》:“谁能烹鱼,溉之釜鬵。谁将西归,怀之好音。”郑玄注为“人耦能割烹者”,“人耦能辅周道治民者”。“烹鱼”,可能是一人烧火一人调制鱼羹的烹饪方法。“烹鱼”或即“享渔”,也可能是一种和偶耕相似的靠二人合作的捕鱼方法;“人偶能辅周道治民者,”指臣子合作辅佐君主治理天下。

《说文解字》又云:“唯东方从大,大,人也。夷俗仁,仁者寿,有君子不死之国。孔子曰:道之不行,欲之九夷,乘桴浮于海;”关于“君子之国”,《山海经·海外东经》载:“君子国在奢比之尸北,其人好让不争。”《大荒东经》:“有君子之国,其人衣冠带剑。”关于“让”,《春秋谷梁传·定公元年》谓:“人之所以为人者,让也。”

许慎和郑玄的论述似乎汇集了至东汉为止,古代社会主流知识体系关于“仁”字字义的正统记忆,同时也为我们今天的研究提供了重要的线索。那么,这些记忆向我们传递了什么信息呢?这些信息又使我们产生什么样的联想呢?

第一,在古文字中,“人”、“夷”、“仁”是通用的,三者可以互代。*参见于省吾:“释人尸仁[尸二]夷”,载《天津大公报·文史周刊》1947年1月29日;参见王献唐:《炎黄氏族文化考》,齐鲁书社1985年版,页39;参见于省吾:《甲骨文字诂林》第一册,中华书局1999年版,页7、8、9、10。三者之中,“人”是基础。“人”在先而“仁”在后。在今天所见的“仁”字产生之前,曾有忎、[尸二]这两个更久远的字形。“仁”所孕育和承载的内涵最早是由“人”字来承载的。因此,由“人”、“夷”衍生而来的具有观念意义的“仁”,最初曾经植根于人们日常朴实无华的生活,它天然地关注人与人的关系而不是人与神的关系。

第二,“仁”所涉及的“人”的最初领域,首先是作为物质生产和人类自身再生产的基本单位的成员——具有血缘关系的亲人,因此,“仁”重视亲人之间的亲密关系,并且从亲人的群体关系出发来塑造“仁”的形象。

第三,“仁”也重视一般的非血缘性的人际关系,即“以人意相存问之言”,亦即以人相待,把别人当作人。人与人之间的关系是对等的,彼此都把对方当作人来看待,你如何对待我,我便如何对待你,你不愿意别人如何待你,你便首先不要这样待人。

第四,“仁”的本质特征是“相人耦”,即“人相偶。”*用“相人耦”概括“仁”的特征,这一意见得到学术界的肯定。比如,阮元《孟子论仁论》云:“此字明是周人始因‘相人偶’之恒言而造仁字。”(阮元:《揅经室一集》卷九。)殷善培:“相人偶”应是汉人的恒言。郑玄之后,其义久淹,至乾嘉学者才重新寻得以相人偶训仁的古训。(参见殷善培:《从相人偶到达——论阮元的仁学》,载林庆彰、张寿安主编:《乾嘉学者的义理学》(下),台北中央研究院中国文哲研究所2002年印行,页601-620。)王艳勤:“郑玄以‘相人偶’释仁是深切儒家之脉的。”(王艳勤:“原‘仁’”,《孔子研究》2007年第2期。)应当说明,在春秋时代,“偶”字似乎就已成为具有特定意义的字眼儿了。比如,《左传•桓公六年》:“人各有偶。”《僖公九年》:“送往事居,耦俱无猜。”“相耦”的合作精神体现在日常礼仪(相揖)、日常生活(烹调)、生产(捕鱼)、政治活动(君臣合作)等方面。

第五,“夷俗仁”。“仁”的本义与“东方之人”、“东方之族”、“东方之地”的风俗有着某种联系。“仁”既不是上天派生的,也不是个别圣人创造的,它来源于古老民族的生活和风俗。这种风俗曾经为古老先民视为平常之事、见惯不惊。

第六,作为东夷后裔的孔子创立了“仁”的学说,他在困顿之际曾经向往“九夷”,晚年又因“西狩获麟”而止笔,这些故事似乎披露了他内心隐藏的东夷情节,同时在某种程度上也暗示了“仁”与东夷民族的历史关系。*《史记·孔子世家》载:“鲁哀公十四年春,狩大野,叔孙氏车子鉏商获兽,以为不祥。仲尼视之,曰:麟也。取之。曰:河不出图,洛不出书,吾已矣夫!”孔子作《春秋》,止于获麟。二年后,孔子卒。《春秋公羊传·哀公十四年》:“麟者,仁兽也,有王则至,无王者则不至”。《说文解字》:“麒麟,仁兽也,麋身,牛尾,一角,从鹿其声”。古代“仁”与“夷”二字多通用。故“仁兽”当为“夷兽,非中原之兽也。”(史树青:“麟为仁兽说兼论有关麒麟的问题”,载《古文字研究》十七辑,中华书局1989年版。)麒麟与独角兽廌可能存在某种联系。“卜辞廌字除用为人名用字之外,其余多不可解,但有一点是清楚的,即廌既是兽,却未见有作为逐获对象的,这或可说明,廌兽早在殷商时期就已是人们心目中的一种灵兽,不可猎取。古者决讼,令触不直,麒麟是仁兽,廌就应该是义兽。”(贾文:“甲骨文从人、卩、大、女、子的义近形旁字举例”(一),《承德民族师专报》2002年第1期。)由此可以推断,孔子对麟的感情似与东夷蚩尤部落的图腾独角兽廌存在联系。另,孔子墓前神道旁立甪端,亦独角兽,恐非偶然。总之,许慎、郑玄的总结代表了至汉代为止的古代知识体系对“仁”的共同认识,它们为我们今天进一步的研究提供了重要的线索。

至此,我们不禁会问:春秋时代盛行的内容丰富且深邃的“仁”,是突然间产生的吗?其源头在哪里?

二、 甲骨文中是否有“仁”——古文字学界的一场争论

甲骨文里面有没有“仁”字?这要从近百年前的一场争议说起。1913年罗振玉《殷虚书契》(即《殷虚书契前编》上虞罗振玉日本永慕园影印本1913年)卷二第十九葉第一行收录一片甲骨,其卜辞中有疑似“仁”字字形,但未注释。直接看来,这个字俨然就是“仁”字。十年后,商承祚编、罗振玉考释《殷虚文字类编》(番禹商承祚不移轩刻本1923年)卷八第一葉释右第三行第一字形为“仁”字。1934年孙海波编《甲骨文编》(大东书局1934年)、徐文镜《古籀汇编》(上海商务印书馆1934年)均取商承祚之说,列为“仁”字。

但是,早在1934年,就出现了对甲骨文有“仁”字的质疑。叶玉森所撰《殷墟书契前编集释》(上海大东书局影印本1934年)卷二第三十四葉著录此条卜辞,并注:“亻上不完,似非仁字。” 1947年,于省吾撰《释人尸仁[尸二]夷》指出:“商承祚编《殷虚文字类编》第八有‘仁’字,系误摩”;“初无仁字,后世以人事日繁,用各有当,因别制仁字。仁德之仁,至早起于西周之世。”*于省吾:“释人尸仁[尸二]夷”,载《天津大公报·文史周刊》1947年1月29日。1953年,董作宾作《古文字中之仁》,指出:“甲骨文中,所谓仁字者只此一见,由于误认”该字“右边二字,乃是记卜兆次数之数字,正在卜兆上,与下方之一同,非仁字右边之二也”。*董作宾:“古文字中之仁”,载董作宾:《董作宾先生全集》乙编第四册,台北艺文印书馆1977年版;转引自宋镇豪、段志洪:《甲骨文献集成》第11册,四川大学出版社2000年版,页392。1965年中国社会科学院考古研究所编辑的《甲骨文编》第339页只列“仁”字形并注:“前二、一九、一”,但并未加注释。1965年,李孝定编著的《甲骨文字集释》将“仁”字列入“存疑”类,并指出:“商承祚《类编》八卷一葉收作仁,海波编《文编》八卷二葉下亦收此作仁”亻旁的“二”及下文的“一”,“并卜辞序数,非仁字。古人、仁当无别,仁应是后起字。”*李孝定:《甲骨文字集释》第十四,台北中央研究院历史语言研究所、乐学书局有限公司1965年版,页4529。同时,一些知名甲骨文学者在其著述中大都未列入“仁”字。

纵观古文字学界的意见,否定甲骨文有“仁”字的意见似乎成为主流意见。归纳起来,这些否定意见又可以分成两类:

第一类是逻辑否定论。简而言之,即先立一个前提——“仁”产生于西周春秋,因此,在这个时代之前,不可能有“仁”。其代表意见如下:阮元(1764~1849)《论语论仁论》云:“故仁字不见于尚书虞夏商书。《诗》雅颂《易》卦爻辞之中此字,明是周人始因‘相人偶’之恒言而造为仁字,……然则仁字之行,其在成康以后乎?”*[清]阮元:《揅经室集》上,《揅经室集一集》卷九“论语论仁论”,邓经元点校,中华书局1993年版,页206。郭沫若1944年在《孔墨的批判》中指出:“‘仁’字是春秋时代的新名词,我们在春秋以前的真正古书里找不出这个字,在金文和甲骨文里也找不出这个字。这个字不必是孔子所创造,但他特别强调了它是事实。”*郭沫若,见前注〔1〕。侯外庐:“‘仁’字在可靠的古书中,不但不见于西周,而且不见于孔子以前的书中”;“更据地下材料,‘仁’字不但不见于殷代甲骨文,更不见于周代吉金,其为后起之字,实无问题。”*侯外庐:《中国思想通史》第五卷,人民出版社1956年版,页612。白奚:“仁的观念产生于春秋时期,最早也早不过西周,因此,我们也很难想象这种极为深刻而重要的观念来自比西周还要早一千年的夷狄之邦。”*白奚:“仁与相人偶”,《哲学研究》2003年第7期。于是,从历史逻辑来看,殷商甲骨文不应当有“仁”字。

第二类是具体否定论。首先是董作宾提出的“仁”字之“而”实为卜辞序数说,如前所引;其次是崔志远的“仁”字之“亻”实为“羌”字说。*崔志远:“甲骨无仁字辨”,《考古与文物》1986年第3期;转引自《甲骨文献集成》第13册,四川大学出版社2000年版,页330。另外,容谷也表示了大体相同的意见。*容谷:“卜辞中仁字质疑”,《复旦学报(社会科学版)》1986年第4期。第三,“甲骨文中,所谓仁字者,只此一见”,是个孤证。*董作宾,宋镇豪、段志洪,见前注〔8〕。

针对逻辑否定论,我认为,从风俗到语言再到文字,这是一个复杂而漫长的过程。即使在文字领域,还有从文字符号到符号文字再到正式文字的过程。由于历史的原因,对这个过程我们已经无法完全获知,更无法客观再现。因此,不能简单以我们今天获知的其实远未完全的材料来划出一个标准,并用这个标准去作出判断。

针对具体否定论,我的看法是:第一,如果我们仔细审视原版甲骨卜辞,就会发现,董作宾提出的“仁”字右侧之“二”实为卜辞序数说,似乎并非无懈可击。因为,从甲骨卜辞版式来看,大凡占卜的序数,是为了便于占卜人员识别记忆的,故都刻在卜辞版面的空隙显眼之处,或上、或下、或左、或右,一目了然。此例俯仰皆是。似乎没有发现将序数刻在字里行间的实例,比如在“亻”形的右侧刻上“二”之类,这种方法似乎不符合卜辞的刻字规律。所以,“仁”字形右侧之“二”为序数说,这个存在了六十年的定论是值得推敲的;第二,“亻”为“羌”字说虽然也有一定道理,但是,从甲骨卜辞版面布局上看,“亻”字形上方如果再有什么笔画,这个字形就都跨出行距和字距了,除非刻字者是个新手。同时,此说并不具有唯一的确定性。比如,在岛邦男《殷墟卜辞研究》下册“卜辞地名”一节里面,以“亻”为底部的字形还能找出几个来。*(日)岛邦男:《殷墟卜辞研究》下册之“卜辞地名”,上海古籍出版社2006年版,页661、687。同时,此说既未能举出“羌”与“二”并列成一个字的先例,又未能从甲骨文刻辞适用数字的规律上,来说明“羌”字与其右侧之“二”的联系;第三,孤例也是例。有时,事物的存在是不以数量为标准的。比如,在金文中,“仁”只见于中山王鼎铭也是孤例。甲骨文未见“尼”字,仅见于复合字[禾尼]和[彳尼]。甲骨文中“夷”字仅一见,还有一个复合字[ 阝夷]。这些字形出现得少,也许是因为后来被别的异形字替代了的缘故,比如,“化”字可能就是“尼”字的异形字。所以,至于甲骨文中的“仁”字形是不是“仁”,我认为如果没有确凿的否定性证据,是完全可以存而不疑的。

这次争论虽然以否定甲骨文中有“仁”字而告一段落,但是,作为一种研究,似乎并未偃旗息鼓。正如董作宾《古文字中之仁》所说:“仁之一字关系吾国政治哲学人生哲学者至钜,为伦常道德之本原,儒家思想之中心。而考之甲骨金文,皆不可见。此不足证殷周之必无仁字也。”*董作宾,宋镇豪、段志洪,见前注〔8〕。相反,这次争论的意义,就是鼓励我们继续探索——春秋之“仁”是突然产生的吗?如果甲骨文里面没有“仁”,那么有没有“仁”字的古老原形呢?“仁”字和“仁”观念究竟是怎样产生的呢?

三、夷俗仁:从东夷风俗中去寻找“仁”的原形

《说文解字》“夷俗仁”三字,概括了“仁”与东夷民族风俗习惯的内在联系,暗示研究“仁”的基本方向。王献唐是最早通过文字研究东夷风俗的学者,他说:“以字体求对象,以对象证夷俗,”“执形体以求夷俗,固各一一相合”,*王献唐:见前注〔4〕,页37、38。所谓从东夷风俗中去寻找“仁”的原形,就是通过甲骨文的典型文字,去再现东夷民族的古老风俗习惯,并发现“仁”的原形,进而揭示“仁”产生的原始路径。这种注重风俗的研究方法或途径之所以能够成立,是因为以下诸因素:

第一,在成熟的甲骨文文字系统形成之前,存在着一个古文字积累、传播、约定俗成的漫长过程。在此过程中,自然会不断吸收新鲜营养,其中就包括殷商甚至东夷民族的风俗习惯。

第二,殷商民族是东夷民族的一支。*在学术界,关于殷商民族及其文化的来源问题,笔者赞成如下观点:“商人原出于东夷”;“原始的商族可能是山东地区东夷族之一支。”(张富祥:《东夷文化通考》,上海古籍出版社2008年版,页321、431。)早在殷商立国之前,东夷民族积累的生活经验和口耳相传的故事,就已经形成一种集体的共识。曾几何时,当某个文字被刻画之际,这个文字所期表达的意义便无不与当时的社会生活和集体共识相一致。因此,通过甲骨文字材料既可以了解殷商社会,也可以窥测东夷时代的社会情景。正在这个意义上,我们可以说甲骨文可以充当今天研究殷商史和史前史的“活化石”。

第三,古文字是形象文字,它所表现的内容常常是生活中为先民司空见惯的场景,这些场景虽经岁月沧桑却依然能够被今人所理会,这就使甲骨文中的典型文字成为再现古代生活的一扇窗户。

第四,老一辈学者在通过风俗来研究古文字方面已经取得显著成果。比如,[清]吴大澂(1835~1902)最先将“蹲踞”之状界定为“夷”:“古夷字作人即今之尸字也;”*[清]吴大澂:“夷字说”,载《字说》,苏州振新书社民国七年,据光绪十二年刊本影印,页30。1907年章太炎提出:“古只有人字。人类相爱,名曰人偶,于是又作仁字”,“东夷性仁,由此仁形,用作夷字。其后复造从大从弓之夷字。”*章太炎:《章太炎讲国学》东方出版社2007年版,页14。王献唐亦谓:“夷”字形“体象夷人之形也”;“夷人好踞,故字象其形”;“夷人踞蹲,踞蹲为夷,故亦呼此形状曰夷”;“以夷人之状态印证字体,正为象形,情实显著”。*王献唐,见前注〔4〕,页29。于省吾认为,“尼”字“象人坐于人上之形”。“作为独体字的尼字的发生时期,当然要早于商代中叶武丁之世,它很可能产生于夏末商初之际,”“尼字的发生,自然要先有人坐于人上的作风。”*于省吾:“释尼”,《吉林大学社会科学学报》1963年3月,页75-77。近年来这种研究角度得到学界的注意。比如,刘文英指出,“仁”的观念来源于古老的礼仪,表示互相问候和尊重。*刘文英:“仁的抽象与仁的秘密”,《孔子研究》1990年第2期。张立文认为,礼仪是仁之观念的原形,“相人偶”是一种礼俗,可能来自夷人,表现一种亲密的心态。*张立文:“略论郭店楚简的仁义思想”,《孔子研究》1999年第1期。张富祥说:“古夷人由蹲踞习俗得称,当取义于最正规的跪踞姿势,亦即取义于最郑重的跪踞礼节”;*张富祥:“说夷”,《淄博师专学报》1997年第3期。武树臣从“夷”、“弔”、“尸”、“辟”、“化”、“尼”等几个典型文字,探讨了远古东夷民族的风俗习惯。*武树臣:“寻找最初的夷——东夷风俗与远古的法”,《中外法学》2013年第1期。

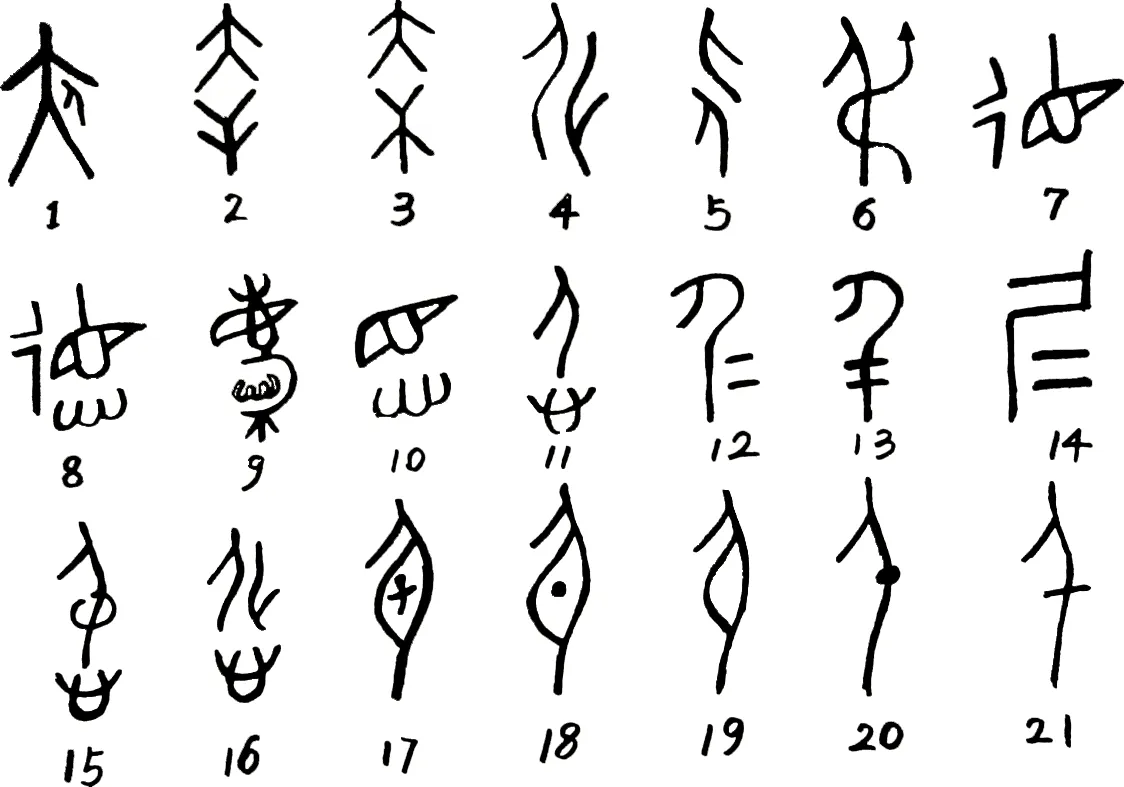

四、甲骨文中“仁”字的六个原形:仌、夾、乘、化、尼、弔

根据“夷俗仁”的思路和“仁”字的寓意特征,我们按图索骥,在甲骨文当中寻找“仁”的影子。粗略看来,与“仁”字存在关联并且可以充当“仁”字直接原形有以下六个字形:仌、夹、乘、化、尼、弔。双人组成的间接原形素材还有一些,这里不再一一讨论。

(一)仌:二人相亲

董作宾的《古文字中之仁》谓:“仁,人字重文,古或作仌,又作仁,意谓人与人之间,互相亲爱,为人之道,亦即人道,义自可通……《春秋元命苞》;‘二人为仁’,此与徐灏之说,皆近情理。”*董作宾宋镇豪、段志洪,见前注〔8〕,页392、393。董作宾的意见虽然比较宽泛,但是他提出“重文”符号在“仁”字形成中的特殊规律,他还指出了由“仌”发展到“仁”的轨迹。这一见解启发我们从人的对应关系(人相偶)入手,去寻找“仁”的原形。

(二)夹口1:抱哺其子,依偎而眠

叶玉森不仅从人的对应关系探讨“仁”字,更可贵的是,他指出“仁”的初文是“夾”。他说:“[尸二],古夷字。汉书樊哙传与司马[尸二]战砀东,注:[尸二]读与夷同。山海经非人羿莫能上,今本作仁羿并夷羿之譌,盖仁夷古通假。卜辞之夾,疑即仁之初文。篆从二人,仁谊不显。此象一小人在大人臂亦下,隐寓提携扶持之意,乃仁之真谛。卜辞假仁为夷曰鬼夷方,即易爻辞、诗大雅之鬼方,竹书纪年之西落鬼戎。”孙诒让释“夾”为“夷”字。该字除方国名之外,在甲骨卜辞中多见“其夾”词例,其义为“辅”、“近”。与《尚书·多方》“夾介乂我周王”的“夾”和《左传》之“夾辅”同义。*叶玉森:《殷墟书契前编集释》卷七,大东书局1934年版,页26;转引自于省吾,见前注〔4〕,页238。我们知道,在卜辞和金文里“夷”写作“亻”、‘“尸”字。“夾”是否系“夷”的另一种字形,值得继续研究。但从夷风夷俗的眼光来看,这种可能性依然是存在的。该字的象征是母亲抱哺其子,表示母亲对子女的关怀和爱护,当然也不排除子女保护母亲之义。后来的“夾辅”之义可能就是从这里演化而成的。

(三)乘 口2:抵足而眠

中国社会科学院考古研究所编《甲骨文编》列甲骨文“乘”字15例,有两个类形。*中国社会科学院考古研究所编辑:《甲骨文编》,中华书局1965年版,页257、258。于省吾《甲骨文字诂林》列“乘”字3例,也有两个类形。*于省吾,见前注〔4〕,页297。李宗焜《甲骨文字编》列“乘”字35例,亦有两个类形。*李宗焜:《甲骨文字编》上册,中华书局2012年版,页82、83、84。综合上述资料来看,学界对“乘”存在两个字形是没有疑义的。这两个类形是:第一形:上“大”下倒置的“大”,即 口2;第二形:上“大”下“木”,即 口3。笔者根据姚孝遂主编的《殷墟甲骨刻辞类纂》做统计,在甲骨文中,第一形129见,第二形8见。*姚孝遂:《殷墟甲骨刻辞类纂》上册,中华书局1989年版,页106、107、108。可以推测,在初始阶段,它们曾经是两个完全不同的字形。其中,十分奇怪的是,上“大”下“木”字形 口3下方的所谓“木”字的上端皆不出头,明显地改变了“木”字的原形。

先说第二形即上“大”下“木”的字形。这个字被学界隶定为“乘”字,似无异义。如王襄《类纂正编》:该字即“古乘字”。王国维《戬考》:(乘)“象人乘木之形。”陈邦怀《小笺》:“此字王徽君释为乘,谓象人乘木之形,甚塙(确)。考乘字所从之木,是古[木献]字。《说文解字》:‘[木献],伐木余也。’许君曰:‘古文[木献]从木无头。’卜辞乘字,从大,象人乘木上,从木,象木无头形,盖伐木余也。古者伐木人乘木上,为乘之初谊,車乘殆引申谊,乘马又車乘引申谊也”。*于省吾,见前注〔4〕,页298。

但是,甲骨文字学界忽略了“乘”字有二形,从而忽略了一个重要的字:正“大”和倒“大”组成的字形 口2 。在甲骨文中,“大”即正面人形,倒置亦人形。如果俯视正倒两个人组成的图形,正是两个人抵足而眠之状。这个字反映了东夷民族抵足而眠的生活习惯。在周围民族看来,那个有抵足而眠习惯的民族,就被称为“夷”或“仁”。这也许是“夷俗仁”的原形之一。顺着这个思路推测,正“大”和倒“大”组成的字形 口2,就应当读为“夷”或“仁”。

第一和第二两种字形由于形近而误,久而久之,前者逐渐被后者取代,没有留下一点踪迹,只剩下我们今天看到的“乘”字。当然,还有一种可能,就是正“大”和倒“大”组成的字形 口2 ,后来经过简化演变成“夳”、“太”、“泰”字,《说文解字》谓“泰”之古文作“夳”。*严一萍:《释太》,参见宋镇豪、段志洪:《甲骨文献集成》第十二册,四川大学出版社2001年版,页16。于是“夳”字就与“乘”字分道扬镳了。如果是这样的话,东夷故地的“泰山”似本应当读“夷山”、“仁山”。而《左传·庄公十一年》所载“乘丘之役”的“乘丘”(今山东兖州附近,一说在曲阜),似本应当读“夷丘”、“仁丘”。

同“乘”字相联系的一个词是“望乘”。笔者根据姚孝遂主编的《殷墟甲骨刻辞类纂》统计,在甲骨文中,“乘”132见,“望乘”121见。*姚孝遂,见前注〔34〕。“望乘”一词出现次数之多,而且跨越年代十分久远,这种现象十分罕见。关于“望乘”,学者已经进行过深入研究。张秉权《殷虚文字丙编考释》:“望乘是人名。是武丁时代下危的一员主将。在卜辞中,望是一个地名。”“望乘大概是望国的诸侯,常在王室服务。”*于省吾,见前注〔4〕,页298。林沄《甲骨文中的商代方国联盟》:“武丁卜辞中最常见的‘王比望乘’……在大量的有关望乘的卜辞中都没有对他们身份的称谓。……可以推测他们是伯,可定望为方。但这种解读法都可以引起争议。……(对望乘)则经常称‘王比望乘’、‘王自比望乘’的例子。可见在征伐活动中他们和商王是处于对等地位的。所以,把他们理解为商王属下的将领是不妥的。……望应该和前举各类例子一样,是和商王联盟的方国名。”*于省吾,见前注〔4〕,第三册,页2390。裘锡圭《论望组卜辞的时代》说:“望乘这样的人名显然是由一个族氏和一个私名构成的。……这种人名为什么也重复出现于不同时期呢?立足于人名为族氏这一基点上的异代同名说,对此也无法作出完的解释。”*于省吾,见前注〔4〕,页766。

在甲骨卜辞中,如果用正“大”和倒“大”组成的字形 口2取代“乘”字的话,“望乘”就应当读为“望夷”或“望仁”。他们也许是中原人对边远居民及其居住地的习惯称谓。这样一来,为什么“大量的有关望乘的卜辞中都没有对他们身份的称谓”?“望乘”又为什么会“重复出现于不同时期”?这些疑问,也就不难回答了。可惜,商代以后,“乘”字淹没或取代了正“大”和倒“大”组成的字形 口2,使我们缺少了探索“仁”字衍生过程的一个渠道。

(四)化 口4:靠背而眠

甲骨文里面有一个也许值得重新研究并重新界定的字,就是“化”字。该字由左右对称的正人、倒人组成。关于“化”字的本义,朱芳圃《殷周文字释丛》说:“《说文》匕部:‘化,教行也,从匕从人,匕亦声。’按化象人一正一倒之形,即今俗所谓翻跟头。《国语·晋语》:‘胜败若化’,韦注:‘化言转化无常也’。《荀子·正名篇》:‘状变而实无别而为异者谓之化’。杨注:‘化者改旧形之名。’皆其引申之义也。(化)孳乳为货,说文贝部:‘货,财也,从贝,化声。’徐锴曰:‘可以交易曰货,货,化也。’对转元,孳乳为换。”*朱芳圃:《殷周文字释丛》,中华书局1962年版,页148、149。徐仲舒认为:“化”字“象人一正一倒,所会意不明。”*徐仲舒:《甲骨文字典》,四川辞书出版社1989年版,页912。刘兴隆认为:“化”字“象一人上下翻腾以示变化。”*刘兴隆:《新编甲骨文字典》,国际文化出版公司2005年版,页504。“化字从一正人,从一倒人,会生死变化之意。春秋金文作化(中子化盘),战国文字承袭春秋金文。”*何琳仪:《战国古文字典》下册,中华书局1998年版,页835。赵诚:“匕,构形不明。有人以为象匕(与后世之匙类似)之形。但出土之匕与匕字的形体不合,而商代人又把有些匕字写成象人(亻)的形状,从反面证明匕字在当时人们心目中并不是匕(匙)的象形,而是象人站立拱手侧面之形。甲骨文除用为祖妣之妣,还用作副词,有‘连续’之义。”*赵诚:《甲骨文简明词典》,中华书局2009年版,页289。

“化”的原形是正反两个人形。“化”字右侧的“匕”字本来就是“人”字。诚如《说文解字》所谓“匕相与比叙也,从反人。匕亦所以用比取饭,一名柶,凡匕之属皆从匕”;“匕变也,从到人,凡匕之属皆从匕”。可见,起码在东汉时,人们的记忆中仍然清楚地知道,“化”字是由一个正人和一个“反人”(亦“到人”,“倒人”)组成的。后来,用“匕”取代“反人”(倒人),就无异于造了一个新字出来。亦杨倞注《荀子》所谓“化者改旧形之名。”起码在春秋战国时就产生了“人”“匕”合成的“化”字,即“货”字。也许还会更早些。无论如何,“化”、“仁”两字很早就各自分化出来,各走其路了。及至今天,我们只知其“化”,却不知其“仁”。

在甲骨文中,“化”字多作人名。*姚孝遂,见前注〔34〕,页69;另,于省吾,见前注〔4〕,页149。甲骨文“化”字由一个正立的“人”和一个倒立的“人”相并组成,如果俯视之,则象二人以背靠背、抵足而眠。正如泉涸之鱼“相濡以沫”一样,该字表示亲人在严冬之际“相亲以热”,这正是“相人偶”的本义。后来又从“相人偶”派生出“仁者爱人”和相互对等匹配公平之义。因此,在殷商时代,甲骨文“化”字形很可能就是“夷”字和“仁”字的原形,并且充当了由“人”向“夷”、“仁”演化的一个过渡桥梁。可以说,“化”是代表东夷风俗的一个具有典型意味的文化符号。“化”字后来发生分化,一个方向是货贝的货,即“化”字,另一个方向是“尼。”

和“化”字直接相关的一个词是“臿疋化。”张秉权《卜辞臿疋化说》谓:“在甲骨文的著录中,有关中臿疋化或臿、疋、化的记载,约有二百数十版”。*张秉权:“卜辞臿疋化说”;转引自宋镇豪、段志洪:《甲骨文献集成》第24册,四川大学出版社2001年第219页。这和“望乘”一样在卜辞中都是十分罕见的现象。

学界对“臿疋化”有不同解释。这主要由于对“臿”、“疋”二字的理解不同,对“化”字似乎没有异议。对“臿疋化”的解释可谓见仁见智,主要有以下几种意见:

第一,专名:“臿疋化三字在卜辞中,常常连在一起,构成一个专名。”代表人名或地名、族名、方国名。*张秉权,见前注〔47〕。

第二,人名:“臿疋化是武丁时的一个重要的方国领袖,或单称臿,是人名。”*于省吾,见前注〔4〕,第二册,页783、982 。

第三,地名:“臿疋化为殷西边陲要地。”*于省吾,见前注〔4〕,页780。

第四,“臿”为动词,与“伐”同例,卜辞有“臿伐,”即追击。*于省吾,见前注〔4〕,第二册,页981、984、985。如果是这样理解的话,“疋化”就是名词,作宾语,即被追击的对象。“臿疋化”义即追击“疋化”。

第五,“疋”是动词,即格,各,即至,进入。*于省吾,见前注〔4〕,第二册,页781。那么,“臿疋化”即为“臿”进入“化”地(或族)。

第六,“疋”是动词,即格击、格杀。*于省吾,见前注〔4〕,第二册,页781。这样,“臿疋化”即为“臿”格击”化”。

第七,“臿”字“其本义为双手持有结之绳”,“本为传递信息之意”。*于省吾,见前注〔4〕,第二册,页983。那么,“臿疋化”的意思是把信息传递给“疋化”。

在“臿疋化”一词中,“化”居尾部。对“臿疋化”无论怎样理解,似乎都应当把“化”视为一个名词,包括人名、地名、族名、方国名。根据“化”的字形,如果把“化”释为“夷”、“仁,”那么,“臿疋化”就应读为“臿疋夷”、“臿疋仁”,或“臿夷”、“疋夷”,“臿仁”、“疋仁”。这样,它们作为一个民族或方国名在卜辞中跨越时代地出现200多次也就不奇怪了。

(五)尼 口5:男女之爱

在甲骨文中,还没有发现独立的“尼”字,只有复合字秜和[彳尼]。甲骨文“尼”子之所以罕见,可能因为“尼”、“化”两字最初就同为一个字,两字字形相近而混。后来,“化”字行而“尼”字隐。否则,甲骨文中没有“尼”字,而有秜、[彳尼],这不是很奇怪的事情吗?“尼”字与“化”一样均由上面一个正人和下面一个反人组成。(尼)“从反人,从尸,会二人相背嬉戏亲暱之意。典籍通作暱。《说文》:暱,日近也。从日,匿声。《春秋传》曰:私降暱燕。昵暱或从尼。尸亦声。战国文字承袭甲骨文。《说文》:尼,从后近之。从尸,匕声。女夷切。许慎所谓从后近之,参《医心方》十三:男女相背,以两手两脚俱据床,两尻(臀部)相柱。”*何琳仪,见前注〔44〕,页1229。可以说“尼”字是反映古代先民男女风情的一个记号。*武树臣:“寻找最初的夷——东夷风俗与远古的法”,《中外法学》2013年第1期。这种真挚的情谊在后世的《诗经》中体现为纯真动人的诗歌。

(六)弔 口6 :追孝之情

在古代,“弔”、“夷”、“仁”三字是通用的。*王献唐,见前注〔4〕,页36、37、39。甲骨文“弔”字由“亻”、“缴”组成,本义是夷人执缴。《说文解字》:“弔,问终也。古之葬者,厚衣之以薪,从人持弓,会殴禽。”《易系辞下》:“古之葬者,厚衣之以薪,葬之中野,不封不树,丧期无数。后世圣人易之以棺椁。”“问终”即生者去看一看死者是否真的死亡。在古人心目中,“人见白骨为死”。*周清泉:《文字考古》,四川人民出版社2003年版,页59。这就导致“问终”的时间不确定,此即“丧期无数”、“三年之丧”的雏形,亦即东夷“夷俗仁”,“仁者寿”,有“不死之国”的真谛。傅斯年认为:“三年之丧”不是周礼的规定,*傅斯年:“周东封与殷遗民”,载傅斯年:《傅斯年全集》第三卷,湖南教育出版社2003年版,页243。应是东夷和殷人的古老习俗。*武树臣,见前注〔56〕。

“弔”的精神是“孝”,“孝”是“仁”的重要内容。诚如《论语·学而》所谓:“孝悌也者,其为仁之本欤?”和《孟子·尽心上》所谓“仁之实,事亲是也。”丧礼是“孝”的载体,“孝”是丧礼的精髓。“孝”与“仁”是相通的,它们的母体都是东夷风俗:“《礼记·杂记》所载被孔子称赞为‘善居丧’的‘东夷之子’少连、大连,均可见东夷人对仁的崇尚。”*张富祥,见前注〔20〕,页409。

以上,我们探讨了“仁”字的六个原形,间或描述了“仁”的精神本源。据此我们似乎仍然可以判断,古老的东夷的风俗习惯已经逐渐孕育出类似行为准则的思想意识,这些意识是正是“仁”的最初萌芽。思想来源于生活,来源于风俗习惯。试想母系氏族时期,周边氏族男青年们都“嫁”到同一个氏族,“四海之内皆兄弟,”在长辈领导下他们一同外出打仗、捕猎,碰上寒冷的夜晚,他们抵足而眠、靠背而卧,逐渐养成超血缘的兄弟之情,就是最初的“化”,“乘”,也就是后来的“仁”。“仁”自一开始即具有的超血缘的凝聚力,这也许是“仁”能够兼容其它道德的优越之处。“仁”之俗在对外关系上的表现是谦让。《山海经·海外东经》载:君子国“其人好让不争”,谦让与宽容是相通的。《左传·襄公四年》载:夷羿收留无家可归的外族人寒浞,而且信而使之,这与殷王朝重用异族人伊尹都是“夷俗仁”的具体例证。《论语·微子》云:“微子去之,箕子为之奴,比干谏而死。孔子曰:殷有三仁焉。”《公冶长》:“伯夷叔齐不念旧恶,怨是用希。”在孔子眼中,达到“仁者”标准的人物屈指可数。在殷商末年君主暴虐国家混乱的特殊情况下出现的“三仁人”,在周初出现的伯夷、叔齐那样的兄弟相让、以死明志的忠贞之士,不能不是殷商文化长期培育熏陶的结果。此类“仁人”成为后世儒家歌颂和历代知识分子终生效法的楷模。《论语·子张》所谓:“纣之不善,不如是之甚也。”傅斯年则谓:“世传纣恶,每每是纣之善”;“世人贬纣之话正是颂纣之言”。*傅斯年:“与顾颉刚论古史书”,载傅斯年:《傅斯年全集》第一卷,湖南教育出版社2003年版,页467。

但是,今天,尽管我们相信在殷商时代形成了“仁”的风俗,但仍然没有理由证明在殷商时代就形成了“仁”的思想。“仁”的思想之所以在当时没有形成,其原因可能是:第一,神权思想固化了种族的血缘差别第二,身份制度使一部分人,比如臣妾被视为财产;第三,人们交往有限,限制了对等的人际观念的萌发;第四,还没有产生重新整理思想材料的社会需要,当然也就没有产生完成这一使命的思想家。这个历史留下的遗憾,终于被后人来完成了。

我们没有忘记,许慎在《说文解字》中指出“仁”有两古字形,一是[尸二],另一个是忎。以上所述均与前者相关,不曾涉及忎字。下面将同时讨论“仁”字的另一个来源——忎。

五、西周之德:“仁”的政治移植与“仁”观念的文化温床

西周政权吸取殷商迷信鬼神不重人事而亡国的教训,实行既信鬼神又注重人事的新政策。“以德配天”、“明德慎罚”的思想就是在这种新的政治环境下产生的。可以说,在西周初期,“德”是个新字眼儿,“德治”思想是个新思想。简单来说,在中国古代思想史上,“德”字及其所承载的理念,具有承前启后的重要历史作用。

这主要表现在以下两方面:

第一,“以德配天”的“德治”思想既继承了先代的神权思想因素,又论证了新政权的合理性。周人认为:“皇天无亲,惟德是辅”。*《尚书·蔡仲之命》,又《左传·僖公五年》引《周书》轶文。殷先王有“德”,故获得天命。但至纣王时,“惟其不敬德,乃早堕厥命”。*《尚书·召诰》。周人有“德”,得到各族的拥护,故“丕显文武,皇天弘厥德,配我有周,膺受大命”*郭沫若:《两周金文辞大系图录考释》释文部“毛公鼎铭”,科学出版社1957年版,页134。“文王在上,于昭于天,周虽旧邦,其命维新”。*《诗经·大雅·文王》。周人不仅用德谱写了人间的历史,还修正了“天”的形象。从此,“天”从只关心一姓一族之利益的威严无比的神,变成了关心天下各族人民利益的仁慈之神。这是人对神的第一次胜利。

第二,“德治”思想通过神权的折射第一次把人民纳入政治舞台。在周人看来,民心向背与保持“天命”是直接联系在一起的,“民之所欲,天必从之”。*《左传·襄公三十一》年引《泰誓》。所以,对待人民的问题是需要花一番功夫的:“惟王受命,无疆惟休,亦无疆惟恤,呜乎曷其奈何弗敬”;*见前注〔64〕。“人无于水监,当于民监”。*《尚书·酒诰》。统治者把人民视为镜子,互相对视,这正是一种“相偶”。人民被如此重视,这还是史所未有的事。西周的“德治”重民思想和政治实践为“仁”观念的最终产生提供了温床。这种划时代的社会巨变和思想进化,都淋漓尽致地反映在“德”字的演化过程上面。

殷商的“德”是无心之德 口7,西周的“德”是有心之德 口8。甲骨文“德”字由三部分组成:左边是双立人“彳”,是“行”字的半边,代表街道、路口、城门;上部的丨代表绳索;下部是“臣”。在古文字中,“目”和“臣”是容易混淆的两个字。从字形上看,“目”是眼在眶中;“臣”是首在弦内。“目”上加“丨”是“直”;“臣”上加“丨”是“德”字的右侧字形。尽管“悳”字也是“德”的别体字,但两者造字意图并不一样。甲骨文“德”字(无心符)的本义是“行有所得”,与甲骨文“得”字(以手执贝)字义接近。“臣”字代表俘虏。俘虏的特殊标识是用弓弦套在他的脖子上,因为弓上面有自己的记号,表示这个俘虏是自己的战利品,以避免纠纷。《诗经·鲁颂·泮水》:“淑问如皋陶,在泮献(谳)囚,”正是一幅战后归来论功行赏的情景。甲骨文“德”字(无心符)的完整意思是以弓缚首,牵之以祭。*武树臣:“寻找最初的德——对先秦德观念形成过程的法文化考察”,《法学研究》2001年第2期。战胜者将俘虏押解回来祭祀祖先神。以弓缚首是俘虏的标识,因此以弓缚首是一个耻辱性的动作。《左传》“以弓梏华弱于朝”的典故可以作个旁证。*《左传·襄公六年》载:“宋华弱与乐辔少相狎,长相优,又相谤也。子荡怒,以弓梏华弱于朝。”杜预集解:“张弓以贯其颈,若械之在手,故曰梏。”杨伯峻注:“用弓套入华弱颈项,而己执其弦”。大意是说乐辔(即子荡) 与华弱是从小一起长大的朋友,故经常戏闹无礼,有一天,子荡被华弱激怒,在朝堂之上取弓弦捆华弱脖颈以示羞耻。可见,“以弓套入颈项,而己执其弦”,正反映了“臣”字的本义。

到了西周以后,“德”字下面增加了一个“心”符,成为有心之“德”。西周的“德”字为什么会加上“心”符呢?可能有两个原因:

第一,来源于“慶”(庆)的影响。《尚书·盘庚上》:“无有远迩,用罪罚厥死,用德彰厥善。”大意是:不分远近,对犯罪者我将用死刑来处罚,对有功劳者我将予以表彰。商人之“德”就是获得俘虏。即以俘虏来奖赏有功者。这里就涉及“慶”字。甲骨文写作口9,左心右廌。甲骨文有“御廌,”郭沫若认为是“司法小吏”。*郭沫若:《出土文物二三事》,人民出版社1972年版,页26。最早的法官是军事法官,*章炳麟在《文录•古官制发源于法吏说》一文中指出:“法吏未置以前,已先有战争矣。军容国容,既不理,则以将校分部其民,其遗迹存于周世者,传曰官之师旅,……及军事既解,将校各归其部,法吏独不废,名曰士师,征之《春秋》,凡言尉者,皆军官也,及秦而国家司法之吏,亦曰廷尉,比因军尉而移之国中者也”。转引自杨鸿烈:《中国法律发达史》,商务印书馆1930年版,页24。负责“谳囚”即论功行赏。甲骨文“慶”字即赏赐。“慶”是一种战后献俘的军礼,实际上是一种法律程序,表示对有功人员将抓获的俘虏变为自己奴隶的确认。这种确认,也可能是促进个体家庭产生的一个渠道。《礼记·礼器》谓:“宗庙之祭,仁之至也。”这种战后献俘实施慶赏的祭祀之礼怎么会含有“仁”的寓意呢?这是因为,“慶”字里面的“心”符含有二义:一是公平,论功行赏;二是妥善地处分俘虏,使被俘的男女老少各有归宿。动词“慶”(赏赐)与名词“德”(俘虏)相结合,就产生了有心之“德;”

第二,这一变化可能直接源于西周“德治”政策的影响。在西周统治者看来,统治人民不能一味地依靠暴力,还应当“怀保小人”,施以小恩小惠,让人民自动地服从支配,既不造反,又不逃亡。“得”与“失”是一对矛盾,不失即得。在古人看来,“心”是思想和情感的器官。从文字发展史的角度来看,“心”字符使用率的提高,与社会文明进步程度成正比。*以“心”作偏旁的字在甲骨文当中并不多见。至金文、战国文字中则逐渐增多。笔者对以“心”作偏旁的字作了粗略统计:于省吾主编的《甲骨文字诂林》当中12见(该书第三册,中华书局1999年版,页18911896);姚孝遂主编的《殷墟甲骨刻辞类纂》当中13见(该书中册,中华书局1989年版,页713、714);容庚编的《金文编》中63见(该书为中华书局1981年版,页712725);徐文镜之《古籀汇编》中71见(该书下册卷十下,人民美术出版社2012年版,页1725);滕壬生之《楚系简帛文字编(增订本)》有153见(该书为湖北教育出版社2008年版,页897936);齐勇的《秦简牍文字编》中38见(该书为福建人民出版社2012年版,页308314)。以上数字不一定全面,仅供参考。金文“心”偏旁字字数比甲骨文多出近四倍,可能与社会文明进化特别是西周“德”的思想和实践有关。西周“德”字增加的“心”符具有双重含义:第一,要求统治者关心民间疾苦;第二,换来人民的感恩戴德。西周统治者对“心”的重视,体现了对人类共同性认识的一次升华。

西周之“德”比殷商之“德”多了一个“心”符,这一变化具有时代意义。因为,在西周,“心”是个新字眼儿。“心”是表现人们内心世界和思想觉悟的一扇窗户,“心”是西周文明的一个标志。随着统治经验的积累,原先那种与天命息息相关的“克明俊德”、逐渐变成了“敬明乃心”、“克明厥心”、“乃明乃心,享于乃辟”。在政治方面,作为君主应当“横置朕心,施于四方”;作为臣子应当“乃用心引正乃辟安德”;*王辉:《商周金文》,文物出版社2006年版,页273、47、206、156。“休宕厥心,永袭厥身”;*霍彦儒、辛怡华:《商周金文编》,三秦出版社2009年版,页152。“弼匹厥辟,远酋腹心”。后世儒家强调君子匡正君主和加强自我修习的思想,盖由此发端。在司法上,即西周初期关于终、非终,故、非故的认识之后,产生的对犯罪行为人主观状态的新认识,比如《散氏盘》的“散氏心贼”,*中国社会科学院考古研究所编:《殷周金文集成》第七册,中华书局2007年版,页5485、5487。“心贼”即“贼心”,故意侵害之心。可以说,西周的“心”为后来的“忎”字的形成做了文化铺垫。

西周的“德”字的核心部分是上“臣”下“心”口10。东夷人集体地作了俘虏,便都成了“臣”,“臣”与“人”是一样的地位。“臣妾”、“人隶”如牛马一样是可以买卖的。自殷商及至春秋,“人”字均有贬义。这样,在文字使用方面,“臣”与“人”就具备了可以互相替代的社会条件而且并不违背风俗习惯。久而久之,上臣下心的 口10就演变成了上“人”下“心”的 口11。而这个字可能就是战国时期被视为“仁”的古字的“忎”的原形。

于是,就产生了一个问题:为什么西周没有在发扬“德”的同时,从“夾”、“化”、“尼”那里出发酿造出“仁”字并进而形成“仁”的观念呢?代商而立的周人提倡“德”而不提倡“仁”,是因为:第一,“仁”注重人际关系,疏远鬼神,致使“仁”所蕴含的观念与“天命”相隔膜;周人用“以德配天”的理论与天命建立了联系。并通过周“怀保小人”、“明德慎罚”的“德政”继续保有天命。第二,东夷之“仁”讲求“人相偶”,主张各民族在相互对等的原则下和平相处。在周人与东夷之间尚处于紧张状态的情况下,周人不太可能与东夷民族讲平等相待。第三,周人很注意进行新的思想文化建设,努力塑造周人的历史文化形象,从而有意无意地贬低殷商和东夷的文化传统。比如,在周以后的“历史教科书”中,东夷英雄蚩尤变成了贪心的饕餮,在这种形势下不便推崇东夷的思想观念。第四,周人与殷人风俗迥异。《尚书·酒诰》谓:殷国“庶群自酒”、“荒腆于酒”、“纵淫佚于非彝”。其实,饮酒与婚姻习俗密不可分。《礼记乐记》:“酒食者,所以合欢也。”周人反对并禁绝殷人“沉湎于酒”之俗,旨在禁止母系“集体族外婚制”,“确立父系血统”的家长制。*周清泉,见前注〔58〕,页129、187。《史记·梁孝王世家》所谓:“殷道亲亲者,立弟;周道尊尊者,立子。殷道质,质法天,亲其所亲,故立弟;周道文,文者法地,尊者敬也,敬其本始,故立长子。”正好道出周礼与殷礼的差异。在农业社会中累世安居的周人很早就形成嫡系继承制。《史记·周本纪》:“古今有长子曰太伯,次日虞仲。太姜生少子季历,季历取太任,皆贤妇人。生昌,有圣瑞。古今日:我世当有兴者,其在昌乎!长子太伯、虞仲知古今欲立季历以传昌,乃二人亡如荆蛮,文身断发以让季历”。《史记·吴太伯世家》言太伯远奔荆蛮,足见当时不立长而立幼是有悖宗法的。周人用父母之命,媒妁之言以及关于媒氏职份的礼教规范,来改造“以仲春之月合男女于时也,奔则不禁”的东夷风俗。总之,在西周初期,源于东夷风俗的“仁”与周人的文化传统之间尚未融合。因此,那些与东夷殷礼相联系的诸如“化”、“尼”等文字及其所蕴含的观念被周人故意忽略,不是很自然的事情吗?

但是,这只是事物的一个方面。在周人的统治下,东夷和殷民族的文化传统并没有中断。这是由于:第一,战败的殷人夷人,仍然保留自己的血缘家族组织,并具有相对独立的生存空间。第二,周人也注意用安抚的手段来换取殷人的服从。如《驹父盨盖铭》:“堇(谨)尸(夷)俗,遂不敢不敬畏王命。”*中国社会科学院考古研究所编,见前注〔77〕,第四册,页2685。即要求部下尊重东夷风俗,以期与东夷民族和平共处。第三,风俗靠礼仪来维系,礼仪靠风俗来巩固。在周人的统治下,东夷和殷人的思想观念之所以能够延续下来,在很大程度上仰仗着礼仪的维系。《论语·为政》所谓“殷因于夏礼”、“周因于殷礼”。事实也正是这样,及至后世之鲁国,立国于东夷故地和殷民六族七族之间,在周人之礼与殷人之礼相结合的基础上,形成鲁国之礼。《吕氏春秋·察微》载:“鲁人为臣妾于诸侯,有能赎之者,取其金于府。”这种政府出钱解救本国奴隶的“鲁人之法”,不见于其他诸侯国,它很可能源于东夷风俗。足见东夷风俗习惯影响之深远。

到了西周后期,社会情况发生了很大变化。西周文明已通过完备的周礼发展到峰巅。从而使得居支配地位的西周文明能够居高临下地吸收和消化其他民族的文化成果。也正是在西周后期的文化背景之下,我们终于惊喜地发现了从人从二的“仁”字。

从人从二的“仁”字,最早见于西周晚期的《夷伯夷簋器铭》:“唯王征月初吉仁白(伯)尸(夷)于西宫”。“仁”字写作口12。同器之盖铭为:“唯王征月初吉晨才(在)王寅尸(夷)白(伯)尸(夷)于西宫。”*霍彦儒、辛怡华:《商周金文编》,三秦出版社2009年版,页16。对两款文字进行比对可以发现,“尸白”即“夷伯”、“仁白”即“仁伯”,“尸”同“夷”又同“仁”。这个例子又一次证实了古代“尸”、“夷”、“仁”为一字的论断,而且是“仁”与“尸”、“夷”同时使用的宝贵实例。这一发现,也证明阮元“周人始因‘相人偶’之恒言而造仁字”,“仁字之行,其在成康以后乎”的预言,实在高明。

从人从二的“仁”字,第二次见于春秋早期的《鲁伯俞父簋铭》:“鲁伯俞父作姬仁簋,其万年眉寿永宝用。”*中国社会科学院考古研究所编,见前注〔77〕,第四册,页2938、3442。其中,“仁”字写作 口13。该字是“仁”字的另一种写法。为什么将“二”写在“亻”字中间呢?最初可能是与带有重文符号的“尸二”字相区别,后来,当“夷”取代“尸”之后,这种区别已无意义,“仁”字就洒洒脱脱地独立出来了。

一般认为,从人从二的“仁”字,最早见于战国时期的平山中山王墓铜器铭文,写作口14*参见白奚:“仁字古文考辨”,《中国哲学史》2000年第3期。据学者研究,该铜器的制作当在公元前314年之后、公元前306年之前。*朱德熙、裘锡圭:“平山中山王墓铜器铭文的初步研究”,《文物》1979年第1期。我认为,就目前所见文献,西周晚期的《夷伯夷簋器铭》和春秋早期的《鲁伯俞父簋铭》,是“仁”字的最早最实的两个记录,前者比平山中山王墓铜器铭文的“仁”字早了近500年。这一事实首次证明西周已有“仁”字,填补了“仁”上自殷商、下至春秋的一个真空地带,而且也与当时思想文化发展的轨迹相合拍。小而言之,它们还给《尚书》、《诗经》中的“仁”字提供了一个旁证。因此,上述两器铭对我们鉴别甲骨文里的“仁”字和探讨“仁”观念的早期史,具有重大意义。关键在于,周人从殷商直接继承“仁”字的可能性,比周人“始因‘相人偶’之恒言而造仁字”的可能性,要大得多。所以,西周有“仁”字,是殷商有“仁”字的一个有力的逻辑证据。

从人从二的“仁”字为什么会有“二”呢?“二”可能含有对应匹配之义,但是最初的“二”恐怕与重文符号有关。董作宾《古文字中之仁》说:“于《说文解字》之外别立新说者,当推徐灏。徐氏作《说文解字注笺》于仁字下笺云:戴氏侗引尤叔晦曰:古文有因而重之以见义者:因子而二之为孙,子二是也。因人而二人为太,大二是也。因人为二人,为仁, 亻二是也;”“徐氏此说,谓二是重文,于甲骨金文均有其证。甲骨又又(有佑)作又二 ,金文尤习见。则仁即人字重文,右或作仌 ,又作 亻二 ,意谓人与人之间,互相亲爱,为人之道,亦即人道,义自可通。”*宋镇豪、段志洪主编:《甲骨文献集成》第11册,四川大学出版社2001年版,页393。章太炎认为:“人儿夷仌仁尸二六字于古特一字,……古彝器人有作仌者,重人则为仌,以小画二代重文则为仁,明其非两字矣。”*田倩君撰写“释夷”一文所引《章氏丛书·检论》中所言,转引自宋镇豪、段志洪:《甲骨文献集成》第12册,四川大学出版社2001年版,页358。王献唐说:“什么是仁?仁字是人的重文;什么是人?人和夷是一个字。”*王献唐:《山东古国考》,齐鲁书社1983年版,页219。刘文英同意章太炎的说法,认为“仁”字之“二”系重文符号。*刘文英:“仁之观念探源”,《天府新论》1990年第6期。周清泉指出:“仁字本是人人二字的重文。在金文中,如子子孙孙的重文多写作子二孙二,其子孙字下的二,是表示重文的符号。”*周清泉,见前注〔58〕,页447。

重文符号是一种书写习惯,旨在节省笔墨。有学者提出,重文符号只适用于字词,而不适用于字的内部结构。*白奚,见前注〔13〕,页5054。此言不谬,在金文里,重文符号似乎多适用于字词。以《兮甲盘铭》为例,本来应当写作“至于南淮尸(夷)淮尸(夷)旧我帛畮人,”*中国社会科学院考古研究所编,见前注〔77〕,页5482。由于简化,就写成了“至于南淮二尸二旧我帛畮人,”节约了“淮尸”二字。其中,“尸二”写作口12。那么,在甲骨文里有没有使用重文符号的例子呢?裘锡圭指出:“甲骨文重文符号使用得很少。”*裘锡圭:“甲骨文中重文和合文重复偏旁的省略”,载宋镇豪、段志洪:《甲骨文献集成》37册,四川大学出版社2001年版,页531。但是,在甲骨文里,在单字的内部结构中使用重文符号的例子还是存在的。比如,“弜”字,以“二”作重文符号就变成“勿”,以“丨丨”作重文符号就变成“弗”字。*参见朱岐祥:“释勿弜同字”,载《甲骨文论丛》,台湾学生书局1993年版;张宗骞:“卜辞弜弗通用考”,《燕京学报》1940年第28期。再如,上大下大的“乘”字加上重文符号“二”就变成“夳”。试以此逻辑来推论,“仌”、“化”、“尼”诸字加上重文符号“二”而变成“仁”是完全可能的。因此,董作宾、章太炎关于“仁”字源于人字的重文的意见是完全可以成立的。

时至春秋时代,西周的政权及其典章文物、正宗文化,伴随着“礼崩乐坏”的社会潮流而渐渐失去昔日的光辉,原来屈居末流实则“先进于礼乐”的野人*傅斯年:《周东封与殷遗民》:“先开化的乡下人自然是殷遗,后开化的上等人自然是周宗姓婚姻了。”(傅斯年,见前注〔59〕,页244)。文化开始复兴。只有在这时东夷民族的“仁”的观念才悄悄获得生机。经过孔子的加工改造的“仁”成为春秋乃至古代中国最重要的哲学观念。

六、春秋战国时代的社会变革与孔子仁学思想的诞生

春秋时代是我国古代社会急剧变革的时代。伴随着周王朝的衰落,诸侯分立,政权下移,平民登上政治舞台。在思想学术领域,神学思想进一步动摇,礼治思想失去社会基础,德治思想成为空洞口号。周人缔造的礼制国家既没有能够挽救天下的衰败,又没有给人们指出未来的方向,原来作为评判人民行为是非善恶的“礼也”、“非礼也”已经失去市场。在这种情况下,伴随着人们的希望,一个新名词产生了,这就是“仁。”

刘文英说:“从历史过程来看,确实德的观念在先,仁的观念在后,后者是前者所产生的”;“仁从德内明确分化,大概始于西周末年。”*刘文英,见前注〔25〕,页39。那么,“仁”观念是怎样形成的呢?根据文献记载,我们可以对“仁”的内涵的演进轨迹做出粗略的描述。简单来看,“仁”大致经过了三个阶段:“西周之仁”、“春秋之仁”和“孔子之仁”。

“仁”在《尚书》中出现两次。比如《尚书金滕》:“予仁若考,能多才多艺,能事鬼神。”《尚书泰誓》:“虽有周亲,不如仁人。”这里的“仁”可以理解为与宗法血缘意识相联系并具有相对独立性的个体自然人的一种优良素质。

在春秋时代,“仁”字已经在被人们口耳相传了多少岁月的古老的诗歌中出现。比如《诗经·郑风·叔于田》:“不如叔也,洵美且仁”。《齐风·卢令》:“其人美且仁。”《左传·僖公八年》:“目夷长且仁。”此处的“仁”似乎成了个体的“自然人”所具备的与其年龄形体等自然条件相对应的美好的内心品德。

“仁”兴盛于春秋后期。如《国语·晋语一》:“杀无道以立有道,仁也。”《左传·昭公二十年》:“度功而行,仁也。”可见,“仁也”、“非仁也”逐渐取代“礼也”、“非礼也”,成为衡量人们行为是非曲直的时兴用语。虽然当时的“仁”仍属众多道德条目之一,与敬、忠、信、义、智、勇、敏、惠、让等居同等地位,但因为“仁”的内涵不清晰,外延尚无界限,故而具有“兼并他者”的能力。比如,“忠者,仁也”;“直者,仁也”;“勇而有礼,仁也”;等等。经过合并同类项,“仁”的价值便不断提高。这种趋势在春秋时已现端倪,如《左传·襄公七年》:“恤民为德,正直为正,正曲为直,参合为仁。”“仁”如同布匹一样成为能够交换其它商品的特殊商品。这些新的情况,为孔子的思想研究和创造活动提供了新的营养和契机。

孔子用舍弃、修正、创新三种态度来对待前代思想成果:第一,孔子舍弃了神鬼。孔子注重现实社会,以《庄子·齐物论》所谓“六合之外,圣人存而不论”的态度,将鬼神推到视线以外。第二,孔子修正了周礼。他把依附神祇、崇尚血缘、注重仪式的贵族之礼,改造成远离鬼神、人人适用、注重感情的平民之礼。他主张对一般民众进行教育,使他们“有耻且格。”他特别要求君子通过修身养性在内心树立伦理道德来约束自己的过分行为,以维护贵族制度的长治久安;第三,孔子创新了“仁”。孔子把“仁”提升为涵盖众德的最高道德,形成以“仁·礼”结构为基础的新的思想学说,其核心就是“仁。”

为了提高“仁”在众多道德条目中的特殊地位,孔子采取了三个有效的措施:第一,有意降低“仁”的“使用价值”。孔子不轻易许人以“仁”,屡屡以“焉得仁”,“不知其仁”搪塞之。第二,突出“仁”的社会实践性。统治者要实现“仁”,唯一的途径是实行“宽”、“惠”、“泛爱众”,“博施于民而能济众。”*《论语·雍也》。这样一来,劳动人民便无形中充当了君子成为君子的客观要件。同时,“仁”也就成了维系君子与小人之间联系的纽带,甚至成为约束统治阶级成员个体行为的紧箍咒。第三,提高“仁”的社会地位。在孔子心目中,“仁”是涵盖了全部道德条目的最高道德,是君子们自我修炼陶冶情操的最高目标,同时,是改造现实社会并为之奋斗终身的最高理想。孔子以毕生精力始终追求的“杀身成仁”和“朝闻道夕死可也”的神圣精神,鼓舞着历代仁人志士努力经世致用为实现“仁”的伟大社会理想而勇敢献身。

刘文英指出:“仁的观念在中国文化中具有十分悠久的历史渊源,它经过长期的历史积淀而不断提升,由孔子铸就一个哲学范畴,并作为其思想的核心。在一定意义上可以说,没有仁这个范畴,就没有孔子的哲学,就没有孔子创立的儒家哲学学派”;“它最集中最突出地表现了孔子在哲学上对人的发现和对人的反思”;“仁者人也,还体现了孔子的人道主义精神,它实际上是东方人道主义的第一个自觉的命题。仁所体现的人道主义精神,本来源于仁德本义当中那种古朴的平等观念,只是经过孔子的抽象和提升,才成为一种自觉的理论。”*刘文英:《中国哲学史》上,南开大学出版社2002年版,页80、83。

战国时期,思想学术界的进一步活跃促进了语言文字领域的繁荣。应当说,思想的演进与文字的演进是同步发展的,文字本身总是内在地包含了思想发展的基本脉络。试举一例,《孟子·告子上》说:“仁,人心也”。于是我们在楚系简帛文字里面发现了上“亻”下“心”的“仁”字。这应该说不是巧合。根据滕壬生的《楚系简帛文字编(增订本)》,春秋战国时期的“仁”字还有以下有几种写法:

第一,上“身”下“心”之“仁”口15。

第二,上“人”下“心”之“仁”口11。

第三,上“化”下“心”之“仁”口16。

第四,上“千”下“心”之“仁”“忎”。*参见滕壬生:《楚系简帛文字编(增订本)》,湖北教育出版社2008年版,页740、925。

庞朴说:“[身心]这个字,前不见古人,后不见来者。”*庞朴:“仁字臆断”,《寻根》2001年第1期。柴毅龙则认为:“[身心]与仁原意不合”。*柴毅龙:“孔子仁字本义探源”,《昆明师专学报》1994年第2期。其实,这个字既前有古人又后有来者。为什么这么说呢?关键要搞清楚“千”字的来龙去脉。甲骨文的“千”字实际上有两个脉络:一是作为数字的“千”字,可能形成于数字表现的习惯,约定成俗,并没有什么特别之处;二是作为“忎”字组成部分的“千”,其实就是“亻”。“千是在亻字下部加一横画构成的。”*赵诚,见前注〔45〕,页257。诚如白奚所说:“郭店楚墓竹简中,所有的仁字皆写作[身心],忎当是由此[身心]演化而来。忎字上半部的千字本来就是身体的象形,与古文身字的字形很相近,当是身字的省变。”*白奚,见前注〔82〕,页96、98。作为仁字组成成分的“千”字形,其前身应当是“孕”、“身”。最初“孕”、“身”可能是一个字,后分化为二。其甲骨文从繁至简的演化过程可能是这样的:

孕口17一身口18—身口19—身口20—千口21

可见,忎这个字是由[身心]口14逐渐简化而形成的,其基础仍是亻字。我们看到,字形虽然简化了,但忎的含义并没有改变。身,孕也,怀孕妇女和她的亲人们,都时时关心着那个腹中的胎儿,这种惴惴不安、如履薄冰、“如保赤子”,然而又充满喜悦的心情,不就是“仁”的萌芽吗?这样看来,疼爱其子的“忎”与抱哺其子的“夾”就殊途同归了。同时,人们对妇女腹中胎儿的关切,是否源于对宗法家族或家庭成员血缘传递的重视呢?是否也包含子女对母亲的感激和孝敬之情呢?

从[臣心]口10字演化到“忎”字,并不是简单的同义反复,而具有十分重大的意义:前者强调统治者与被统治者的君臣之别,也暗含着利益的因素;而后者则淡化了人的政治差别,强调亲人之间的自然感情,即母子之情。天下之母,无不爱其子也。这种感情是普遍存在的自然之情,人皆有之。如果说,“化”口4和“尼”口5字形凝聚了东夷民族的风俗习惯和文化积淀,那么,上臣下心的 口10则展现了周人把异族奴隶(臣)也当作人来对待的宽阔心胸和双赢的政治智慧。而这种思想无不与“人相偶”的精神暗合。当这两种思想素材交织在一起的时候,就一定会酝酿出新的思想萌芽,“以德治民”的政治道德终于获得了向“仁者爱人”升华的契机。因此,我们有理由推测,在西周,当有心之“德”字继续使用的同时,上人下心之“仁”口11字,就悄悄产生了。今天,我们从出土楚简中发现这个古老的“仁”之前身的“忎”字,其实它已经走过了漫长的岁月。

先秦语言文字曾经像诸侯林立一般充满民族色彩。我试着按照傅斯年《夷夏东西说》提出的轮廓,*傅斯年先生说:“三代及近于三代之前期,大体上有东西不同的两个系统。这两个系统,因对峙而生争斗,因争斗而起混合,因混合而文化进展。夷与商属于东系,夏与周属于西系。”傅斯年:“夷夏东西说”,载傅斯年:《傅斯年全集》第三卷,湖南教育出版社2003年版,页181、182。将与“仁”有关的先秦文字粗略分为东夷文化系和西周文化系两个脉络。*白奚在“仁字古文考辨”中认为“仁”字有两个演变线索:北方以“仁”为代表,南方以“忎”为代表(见前注〔82〕);刘宝俊在“论战国古文仁字”文中谈到:仁是秦国文字,[尸二]是三晋文字,忎是楚国文字(见《中南民族大学学报(哲学社会科学版)》2013年第3期。

第一个脉络是西周文化系。这个系列的文字往往表现出摆脱东夷文化的影响,从而具有创新色彩。比如对“心”符的偏爱。[化心]口16上部的“化”,本来由两个“人”字构成,可能是由于简化,两个“亻”变成一个“亻”,“亻”字中间加一横表示重文符号,表示省略,就变成了“千”字。所以,该字可能是“忎“字的另一个源头。

西周文化系(有心之仁):

[化心]口16———[人心]口11——————————忎

[臣心]口10———[人心]口11——————————忎

[身心]口15———[人心]口11——————————忎

第二个脉络是东夷文化系。这个系列的文字往往表现出地域上的稳定性。从人从二的“仁”字初现于西周晚期的《夷伯夷簋器铭》,又现于战国时期的中山王鼎铭,云:“无不率仁,敬顺天德。”*朱德熙、裘锡圭,见前注〔83〕。中山国在东夷故地,沿用东夷习俗,实属自然。*《太平寰宇记》引《战国策》轶文:“中山专行仁义,贵儒学。”可证。秦人是东夷民族的一支,自然受到东夷文化的浸润。秦人于殷末周初自东夷故地西迁至西陲,*“秦本东夷族,在周公东征后西迁。”(顾颉刚:“从古籍中探索我国的西部民族——羌族”,《社会科学战线》1980年第1期);商末嬴族自山东故地迁至西陲。(杨东晨:“嬴族的西迁和秦国的建立”,《汉中师院学报(哲学社会科学版)》1989年第4期)。及至秦朝成立,六王毕,四海一,车同轨,书同文。从人从二之“仁”字又见于《睡虎地秦墓竹简·为吏之道》,亦云:“刚能柔,仁能忍。”*睡虎地秦墓竹简整理小组编:《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社1978年版,页281;方勇:《秦简牍文字编》,福建人民出版社2012年版,页240。岂偶然哉!

东夷文化系(二人之仁):

仌——夾口1——化口4——乘口2——尼口5——-[尸二]口12——仁

经过漫长岁月,人心之“忎”和二人之“仁”终于殊途同归,成为今天的“仁”。今天,我们从《说文解字》中读到的文字,也许已经百变其形了。在那些为我们见惯不惊的工工整整的方块字上面,原来那些丰富古朴直观的色彩早被磨刷得所存无几,它们曾经承载着的鲜活故事和先民的风韵似乎早已荡然无存。正因如此,我们挖掘古文字的本义,其价值无异于发掘古文物。

七、结束语

东夷民族留给中华民族最伟大的精神财富莫过于“仁”的风俗习性。这种风俗习性经过潜移默化成为中华民族民族性格的重要组成部分。孔子留给后世的最精髓的文化成果就是“仁”的学说。“仁”是人类自觉的一个标志。在“仁”的旗帜下面,所有区别于动物的人类都站在同样的空间里,具有同样的心性、资格和能力,这种普世主义情怀构成了中国早期思想所能达到的最高境界。

“仁”的本质特征是“人相偶”或曰“相人耦”。作为“仁”字古文的“忎”和[尸二],它们的共同特点是都包含两个人。“仁”作为一种风俗和观念,从它一开始就专注于人与人在物质生活中形成的对应关系,注重此方与彼方之间的感情联系和相互的责任,从而具有注重现实疏远鬼神的内在倾向。“人相偶”的精神表现在各个领域:在家庭领域,夫与妇、母与子、兄与弟、姐与妹和同胞氏族成员之间彼此友爱互相帮助;在政治领域,君臣相偶,各司其职,君仁臣忠,君者为公不徇私,臣者从道不从君,体现一种中国固有的共和精神。不论君臣,他们都以百姓和社稷为重,不为一家一姓谋其私;在法制领域,“仁”的温情不断消融着残酷的刑罚,慎刑恤狱,关心贫弱,注重和解,以富而后教实现和谐无讼;在社会领域,人与人、家与家、族与族、国与国相互友好、互相尊重、平等相处。欧洲中世纪的“人文主义”是通过上帝的折射来发现人的”神性”,中国孔子的“仁”则是个体自然人从对方的眼睛里审视自己的形象。孔子的“仁”的学说,尽管带有不可避免的历史局限性,但是,“仁”观念和设计总是与既超越先天血缘又超越后天身份的个体自然人联系着。而对个体自然人的现实处境和未来命运的关注,便总是与社会文明前进的方向相一致。在社会转型、民族复兴的今天,“仁”的精神仍然值得我们重温、珍惜和倡导。

附录:

1.《殷虚书契前编》二·十九·一 甲骨文图片;

2.古文字形21个。