基于表层沉积物粒度特征的鸭绿江口沉积环境分析

2014-06-26李富祥张春鹏刘敬伟

李富祥,张春鹏,王 路,刘敬伟,张 亮

(辽东学院 城市建设学院,辽宁 丹东 118003)

粒度是沉积物的重要特性之一,沉积物的粒度可以反映其沉积环境,提供物质迁移和沉积过程的重要信息。沉积物粒度的大小,主要受物源远近、搬运介质、搬运方式、沉积环境等因素控制,沉积物粒度的分布和组成,是反映某个地区的水动力状况和沉积环境变化的一个综合指标[1-2]。通过分析沉积物的粒度特征,可以识别沉积环境、判定沉积物运动的方式[3]。

鸭绿江是中国与朝鲜两国的界河,全长790 km。多年平均径流量为3.02亿m3,年入海泥沙量是2.04万t[4-5]。鸭绿江水沙的年内分配极不均匀,6~9月汛期时的径流量和输沙量约占全年总量的80%以上。而在平水期和枯水期,鸭绿江是一条水碧流清的河流。鸭绿江河口地区以悬沙浓度高、潮差大、潮流强、最大浑浊带显著为主要特征[6-9]。鸭绿江河口地貌格局呈喇叭状,口门以上为沙坎区,水深较浅,具辫状水系特征;口门以下为潮流脊广泛分布的地区,分布面积达4 000 km2,潮流脊群呈扇形向外展开,前缘可达40 m等深线附近,南侧与西朝鲜湾陆架梳状沙脊相连接[10-11]。

1941年以前,鸭绿江河口地区的水深和岸线大致保持稳定。但近几十年来,在水库修建、河道挖沙等人类活动的影响下,鸭绿江河口系统发生了迅速调整[12-13]。由于水库的运作,对径流“削峰填谷”、对泥沙“截浑泄清”,导致鸭绿江沉积物入海通量逐年减少[14]。于是,河口地貌形态随之发生了快速的改变:河口地区的黄金坪-绸缎岛-薪岛一线不断生长、并陆。自1921年以来,鸭绿江河口地区的绸缎岛和薪岛面积增长迅速,到1987年不到70 a间增长近3倍[15],绸缎岛以西的西汊道曾经是鸭绿江河口的主航道,目前已经淤浅萎缩、退化为涨潮流的次要通道。研究鸭绿江河口地区沉积物的粒度特征,分析沉积环境演变过程及其对人类活动的响应,为分析河口系统变化提供科学依据,具有显著的实用价值。

1 样品来源与分析方法

1.1 样品来源

2006年7月、2009年8月和2010年7~8月在鸭绿江河口及毗邻浅海地区,用手持GPS进行定位,用蚌式采样器进行表层样品采集工作,采集样品70余个。

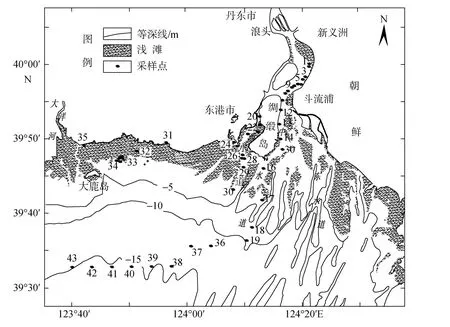

根据研究目标,结合鸭绿江口地貌特点,选取43个样品组合成 5个断面进行分析,如图 1所示。点位1~8组成断面1(代表鸭绿江下游地区),从浪头(潮流界)起始至斗流浦(最大浑浊带);点位9~19组成断面2(代表鸭绿江中水道),由斗流浦向下延伸到薪岛前缘–15 m等深线一带;点位20~30组成断面3(代表鸭绿江西水道),断面3与断面2平行,起始于大台子附近;点位 31~35组成断面 4(代表辽东浅滩),采样点设置在大东沟口到大洋河口沿岸(自东向西);点位36~43组成断面5(代表毗邻浅海),沿–15 m等深线东西向设置采样点。

1.2 粒度分析方法

分析前取适量样品放入烧杯,加入 0.5%的六偏磷酸钠(NaPO3)6,静置24 h以上。利用英国Malvern公司的Mastersizer2000型激光粒度仪对沉积物样品进行粒度分析。数据测量范围为0.02~2 000 μm,粒级分辨率为 0.1Φ,重复测量的相对误差<3%,粒度参数根据矩值法[16]计算。可提供每一粒度组分的百分含量、频率曲线、累积曲线及其他各种粒度参数。利用谢帕德的沉积物三角图解法对表层沉积物进行命名和分类。粒度分析在南京大学海岸与海岛开发教育部重点实验室粒度室完成。

2 表层沉积物粒度特征及物源分析

2.1 表层沉积物组成特征

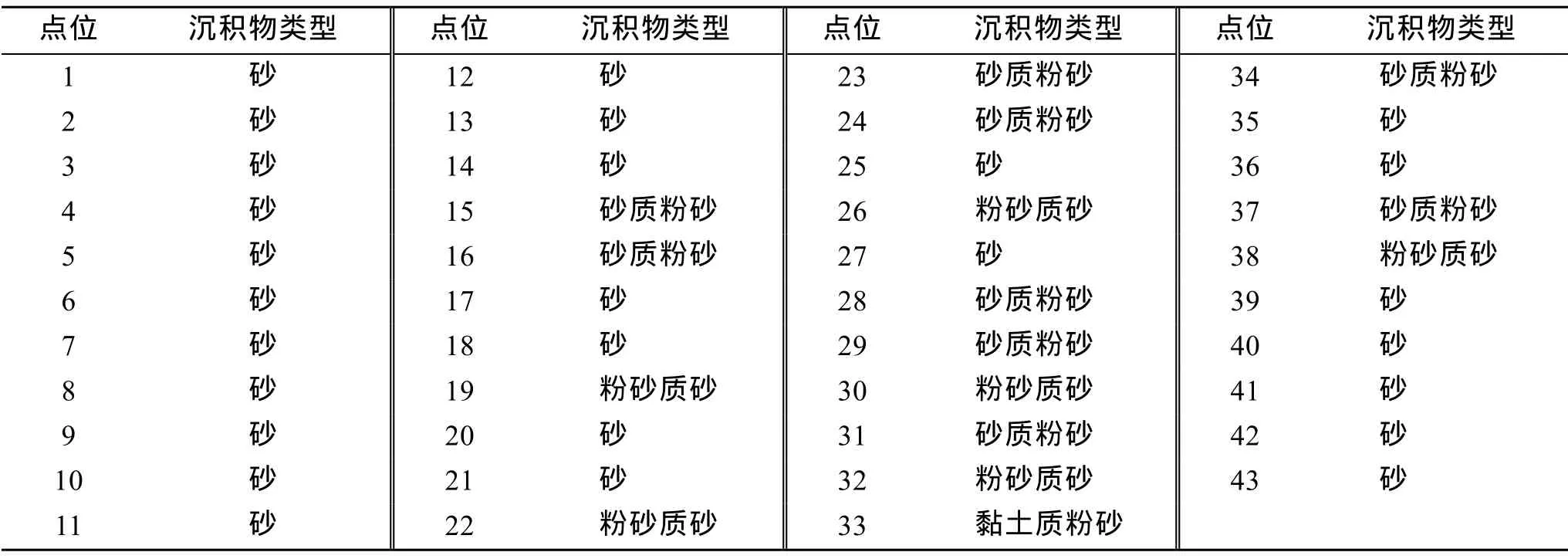

在鸭绿江河口研究区,表层沉积物的分类只有砂、粉砂质砂、砂质粉砂、黏土质粉砂4种,在43个样品中,类型为砂的27个、粉砂质砂的6个、砂质粉砂9个、黏土质粉砂1个。其分布特征见表1。

图1 鸭绿江口粒度研究点位分布图Fig.1 Location and distribution of grain size sampling points in the Yalu River Estuary

表1 鸭绿江河口表层沉积物的类型分布Tab.1 Distribution of different sort of sediment in the surface of the Yalu River Estuary

从表 1可以看出,在断面 1的所有采样点位上,表层沉积物类型均为砂;在断面 2上,沉积物类型较为复杂,9~14号、17号、18号点位沉积物类型为砂,15号、16号点位沉积物类型为砂质粉砂,19号点位为粉砂质砂;在断面3上,砂、粉砂质砂、砂质粉砂3种类型沉积物出现频率相当,砂占 4个点位、粉砂质砂占 2个点位、砂质粉砂占 4个点位,并且各种类型沉积物的出现没有规律性;断面4上沉积物类型最为复杂,5个点位上出现了所有4种类型的沉积物;在断面5上,沉积物主要以砂为主,其中 37号点位是砂质粉砂,38号点位是粉砂质砂。

2.2 表层沉积物粒度参数特征

沉积物粒度参数主要是表征沉积物物源条件和水力输运过程条件的。研究认为,沉积物的来源主要反映在平均粒径和分选系数上,而沉积环境与偏态和峰态关系密切[1]。

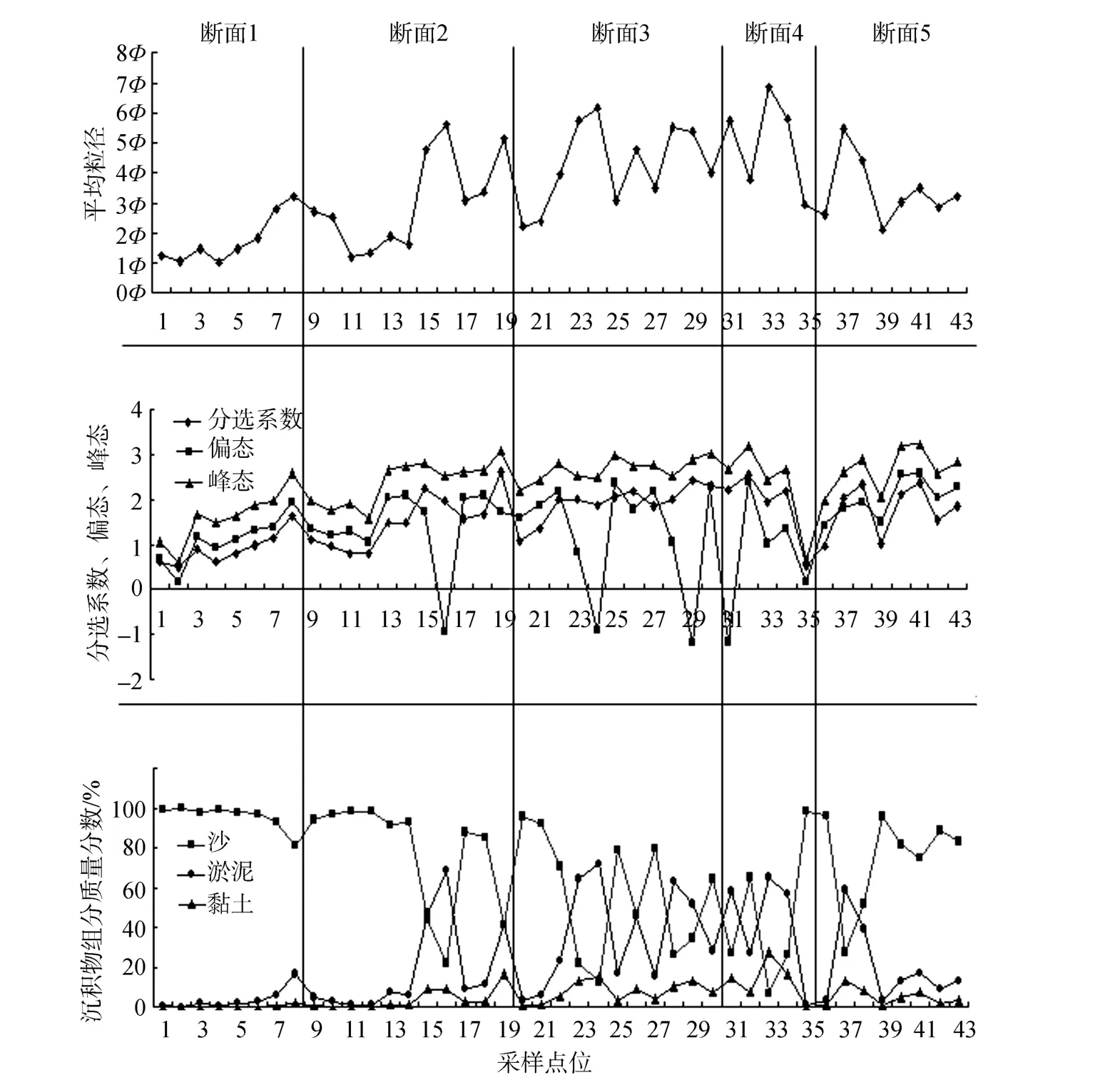

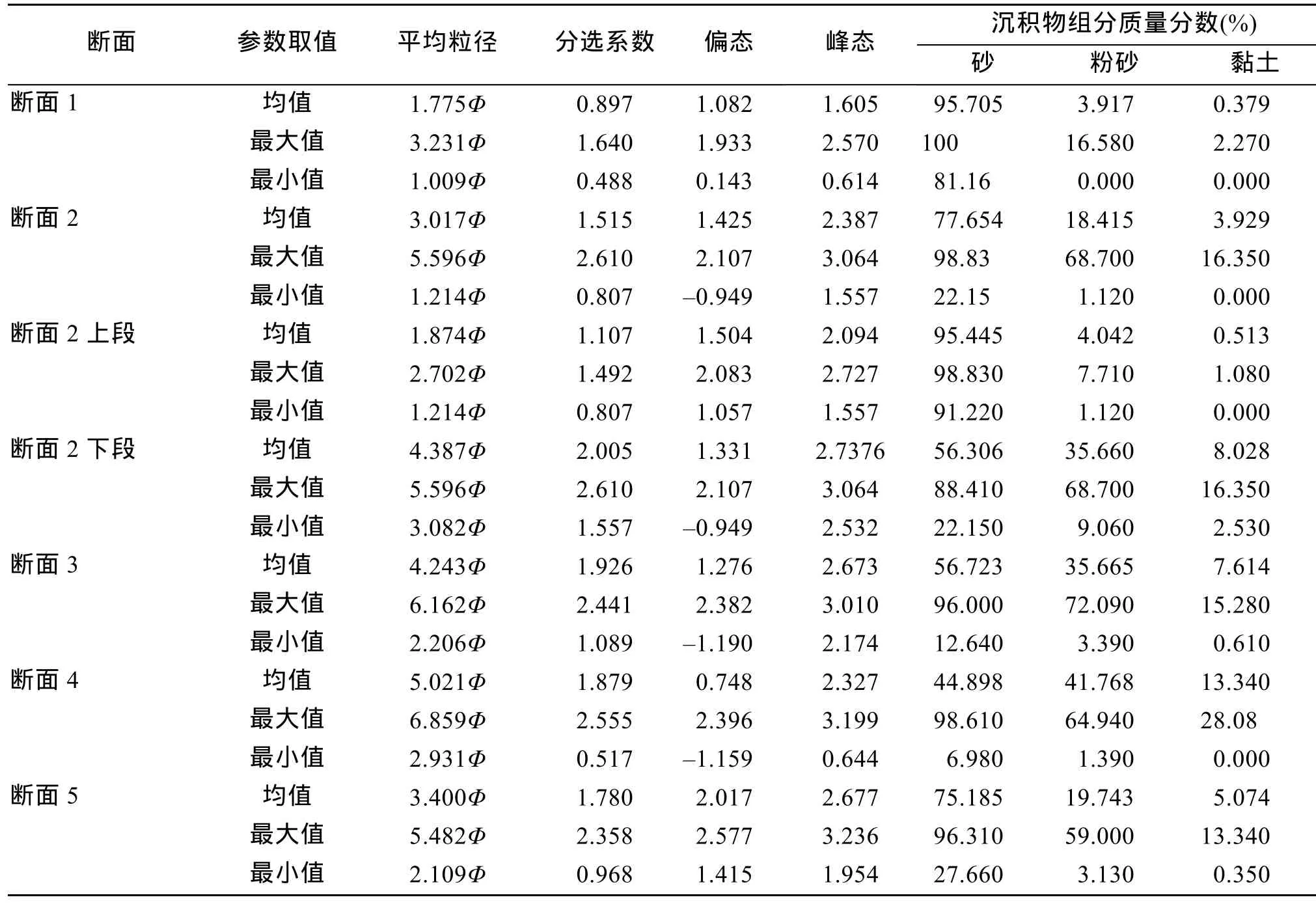

鸭绿江河口地区采样点位表层沉积物粒度参数变化如图2和表2所示。在断面1上,表层沉积物平均粒径在1.009Φ~3.231Φ之间,均值为1.775Φ。与其他断面比较,该断面平均粒径均值最小,沉积物颗粒最粗,平均粒径变化范围也最小;在断面2上表层沉积物平均粒径在1.214Φ~5.596Φ 之间,均值为3.017Φ。该断面平均粒径均值大于断面1,小于其他断面,说明该断面表层沉积物颗粒相对较粗。但是在该断面上平均粒径变化范围是所有断面中最大的,说明该断面上沉积物来源和沉积环境较为复杂;在断面3上表层沉积物平均粒径在2.206Φ~6.162Φ 之间,均值为4.243Φ。与其他断面比较,该断面平均粒径均值仅比断面4小,说明其沉积物颗粒相对较细,平均粒径变化范围仅小于断面2,大于其他所有断面,说明该断面沉积物来源和沉积环境也相对复杂;在断面4上,沉积物平均粒径在2.931Φ~6.859Φ 之间,均值为5.021Φ。这一断面沉积物粒径变化范围与断面3接近,但沉积物的平均粒径是所有断面中最大的,也说明其沉积物颗粒是最细的;断面5表层沉积物粒径变化范围在2.109Φ~5.484Φ 之间,均值为3.400Φ,其平均粒径变化范围较断面1大,较其他所有断面为小,平均粒径大于断面1、2,小于断面3、4,说明其沉积物颗粒比河流下游和中水道细,但是比西水道和辽东浅滩粗。研究区表层沉积物平均粒径大小排序为断面1(1.775Φ)<断面2(3.017Φ)<断面5(3.400Φ)<断面3(4.243Φ)<断面4(5.021Φ)。

鸭绿江口不同区域表层沉积物分选系数(δi)差异较大,δi值在0.488~2.61之间。从全区范围来看,沉积物分选性呈现显著的空间变化趋势,分选系数均值在各断面上的排序从小到大为断面1(0.897)<断面2(1.515)<断面5(1.780)<断面4(1.897)<断面3(1.926),其分选系数大小与粒径大小排序基本一致。

鸭绿江口沉积物偏态的分布区间为−1.159~2.396,范围较宽,从负偏到极正偏,只有4个点位出现负偏态,其他所有点位沉积物呈正偏态,说明沉积物整体较粗。对全区 5个断面的偏态数据进行排序,偏态均值的排序结果为断面 4(0.748)<断面1(1.082)<断面 3(1.276)<断面 2(1.425)<断面5(2.017)。

鸭绿江口沉积物峰态的变化范围为 0.614~3.236,峰态均值在各断面上的排序大小为断面 1(1.605)<断面 4(2.327)<断面 2(2.387)<断面 3(2.673)<断面5(2.677)。

2.3 沉积物来源分析

2.3.1 通过组分和粒径分析表层沉积物来源

平均粒径代表粒度分布的集中趋势,反映了沉积介质的平均动能,在一定程度上也能反映沉积物的来源——同源物质的粒径沿运移方向递减[2]。

断面1和断面2为河流主汊道,受上游径流影响明显。一般来说搬运介质的平均动能和物源区的粒度分布是平均粒径的主要影响因素,所以在源区一致的情况下,平均粒径作为底流速度的替代性指标可以反映底流的平均动能[17]。粗粒沉积出现于高能环境,细粒沉积出现于低能环境。沉积物在输运过程中受重力分异的作用逐渐沉降,粗颗粒沉积物沉降于输运路径上游,而细颗粒沉积物沉降于输运路径下游,从而形成沿输运方向沉积物逐渐细化的趋势。鸭绿江上游径流输沙在到达河口地区以后随着水面拓宽,径流作用减弱开始沉降,粗颗粒物质首先沉降下来,细颗粒物质在水流作用下继续向下游输送,可以看出此断面与其他断面比较沉积物粒径相对较粗,主要以粗砂为主。从图2可以清楚地看出,此断面沿程砂的含量逐渐减少,粉砂和黏土含量逐渐增加,但是这种变化幅度很小。从点位1~18有3个特殊点位,即8号点位和15号、16号点位,出现了沉积物组分的突然变化,砂的含量剧减,粉砂和黏土含量徒增。这 3个点位对应位于鸭绿江河口两个最大浑浊带上,其中的8号点位于斗流浦附近,径流和潮流作用的变化通常会对河口地区的沉积动力过程造成巨大影响[18]。由于潮流作用增强,径流携带的悬移质受潮水的顶托不易下泻,造成斗流浦附近悬沙浓度增大,最大浑浊带发育,加快了绸缎岛上游的淤积。从沉积物和其他地区沉积物的频率分布曲线对比也可发现,该地区沉积物(站位 8)的频率分布曲线为双峰,而悬沙和其他区域的推移质沉积物均为单峰分布;且其细峰更接近悬沙频率曲线,粗峰则更接近推移质频率曲线[19]。这可能是由径流携带的悬沙在此处大量沉降,并和推移质沉积物相混合造成的。由于河口区的悬沙主要由陆向海输送,因此从斗流浦侵蚀下来的沉积物中一部分细颗粒组分在落潮流作用下向口门输运并在15、16号点位附近沉积下来,受到泥沙再悬浮作用的影响,在此位置形成鸭绿江口的又一个最大浑浊带[20]。

图2 表层沉积物的粒度参数与组分沿程变化Fig.2 Longitudinal variation of grain size parameters and constitution in different sections of surface sediment

断面 3为鸭绿江西水道,西水道原为鸭绿江的主航道,但是受人为因素的影响,其上游逐渐淤积,径流作用减弱,成为一条潮汐水道[21],主要受潮流作用的影响。从图 2和表2可以看出该段表层沉积物组成成分比较复杂,平均粒径变化也没有规律性,没有了河流输送的典型性特征。

断面4沿辽东浅滩布设,从表2可以看出,其粒度各参数指标与受河流和潮汐共同作用的中水道下段和西水道有明显的不同,平均粒径较大,并且沿程没有明显的组分和参数变化规律,这一断面的 35号点位沉积物以砂为主,颗粒较粗,究其原因在于这一点位位于大洋河口,其粒度有明显的河流相沉积特征。刨除35号点位外,将断面4各项参数指标与浅海断面 5相比较,会发现潮流陆架区域表层沉积物粒径由外陆架向内陆架呈现增大趋势,而细颗粒物质粉砂和黏土的含量明显从浅海向浅滩呈增加趋势,说明辽东浅滩的表层沉积物来源于毗邻浅海表层沉积物的推移作用。

表2 表层沉积物粒度参数与组成Tab.2 Grain size parameters and composition of surface sediments

断面5沿–15 m等深线布设,从图2和表2来看,该断面各点位平均粒径变化较小,沉积物组成成分相近。由于其位于水深大于15 m的潮流沙脊区[10],主要受潮流的控制,径流影响相当微弱,因此在辽东沿岸流的作用下仍由北向南输运。

2.3.2 通过粒度多参数组合关系分析沉积物来源

物源和水动力的强弱变化能够产生差异性的沉积环境,而不同的沉积环境又能直接通过沉积物组分和粒度参数组合关系反映出来[3]。

一般情况下,在沉积物输送方向上,沉积物的粒径是逐渐减小的,在此过程中沉积物粒度的分选性变差,偏态更加正偏,用这一理论对断面1与断面2的表层沉积物粒度参数进行验证,可以看到在沿程方向(由上向下)上,表层沉积物平均粒径变大,分选系数变大,分选变差,偏态更加正偏。前人研究表明,沉积物粒径和分选性的这种负相关关系是沉积物在粒径减小方向上物源多元性增强的结果,这一结果表明,鸭绿江河口地区随着沿径流方面,径流作用逐渐减弱,在到达河口以后受潮汐和波浪作用增强,其物源由上游的单一的河流输送过渡到既有河流输送又有海洋向陆方面推移输送。研究区粒径减小方向上沉积物分选性变差指示: 由上游向下游方向,水动力逐渐减弱,物源的多元化特征逐渐增强。这与前期研究成果相一致[22];再用这一理论对断面5和断面4的表层沉积物粒度参数进行验证,断面5表示浅海,断面4表示浅滩,可以看出从浅海到浅滩表层沉积物平均粒径增加,其分选性变差,偏态变小。分选性随沉积物平均粒径增加而增加符合相关理论,但是偏态变小,与上述理论不符,结合图2对断面4与断面5进行比较可以看出,在断面4上有2个点的偏态值较小,其中的31号点出现负值,其中的35号点值也较小,因而使断面4的偏态均值较小。将31号点位与35号点位粒度参数值与其他断面点位进行比较,发现31号点位的粒度参数值更接近于西水道的参数值,而35号点位的粒度参数值更接近于中水道的粒度参数值,从图2可以看出,31号点位离西水道距离较近,有研究表明鸭绿江的一部分入海淡水自东向西沿辽南沿岸运动[4],此点离西水道较近,鸭绿江入海淡水对其产生一定的影响,说明此处受鸭绿江径流和海洋潮汐与波浪的共同作用;35号点位位于大洋河口,大洋河径流量虽然不及鸭绿江的1/10,但是其输沙量却是鸭绿江的1/2强[23],因而35号点位处受径流作用的影响要大于受海洋潮汐作用的影响。

3 结论

1)鸭绿江河口地区的表层沉积物底质类型主要为砂、粉砂质砂、砂质粉砂和极少量黏土质粉砂。其中砂的分布范围最广,其主要来源为鸭绿江、大洋河和毗邻浅海。粉砂质砂和砂质粉砂主要分布于整个西水道、中水道下缘和辽东浅滩。

2)鸭绿江河口地区表层沉积物来源并不是单一的,而是具有多元性和空间差异性,鸭绿江径流输沙作用在河口地区表现非常明显,同时也伴随着潮汐和波浪引起的浅海沉积物向陆运动,因此河口地区表层沉积物物源存在着多样性。具体体现在鸭绿江下游地区沉积物来源主要为河流输送,中水道、西水道、辽东浅滩的沉积物来源既有河流输送又有浅海表层沉积物的向陆运动。

3)鸭绿江河口不同区域的沉积环境不同,其中下游主要受河流径流的影响;中水道、西水道和辽东浅滩既有河流径流的影响又受海洋潮汐和波浪的作用。

[1]张富元,章伟艳,杨群慧.南海东部海域沉积物粒度分布特征[J].沉积学报,2003,21(3): 452-460.

[2]王伟,李安春,徐方建,等.北黄海表层沉积物粒度分布特征及其沉积环境分析[J].海洋与湖沼,2009,40(5),525-531.

[3]乔淑卿,石学法,王国庆,等.渤海底质沉积物粒度特征及输运趋势探讨[J].海洋学报,2010,32(4): 139-147.

[4]高建华,高抒,董礼先,等.鸭绿江河口地区沉积物特征及悬沙输送[J].海洋通报,2003,22(5): 26-33.

[5]Gao Jianhua,Li Jun,Wang Harry V,et al.Distribution and their pollution assessment of heavy metals in the sediments of the Yalu River Estuary and its adjacent coastal waters[J].Acta Oceanologica Sinica,2009,28(6): 12-23.

[6]金惜三,李炎.鸭绿江洪季的河口最大浑浊带[J].东海海洋,2001,19(1): 1-9.

[7]Gao Jianhua,Gao Shu,Cheng Yan,et al.Sediment transport in Yalu River estuary[J].Chinese Geographical Science,2003,13(2): 157-163.

[8]Gao Jianhua,Gao Shu,Cheng Yan,et al.Formation of turbidity maxima in the Yalu River Estuary,China [J].Journal of Coastal Research,2004,43(SI): 134-146.

[9]白凤龙,高建华,汪亚平,等.鸭绿江口的潮汐特征[J].海洋通报,2008,27(3): 7-13.

[10]刘振夏,夏东兴.潮流脊的初步研究[J].海洋与湖沼,1983,14(1): 286-296.

[11]夏东兴,刘振夏.潮流脊的形成机制和发育条件[J].海洋学报,1984,6(3): 361-367.

[12]李雪铭,程岩.北黄海淤泥质海岸滩涂资源的开发利用[J].国土与自然资源研究,1994,4: 14-18.

[13]程岩.鸭绿江河口地貌的形成、演变与港口建设[J].海港工程,1988,7(1): 28-35.

[14]程岩,毕连信.鸭绿江河口浅滩的基本特征和动态变化[J].泥沙研究,2002,3: 59-63.

[15]Gao Jian hua,Li Jun,Wang Harry,et al.Rapid changes of sediment dynamic processes in Yalu River Estuary under anthropogenic impact[J].International Journal of Sediment Research,2012,27(1): 37-49.

[16]McManus J.Grain size determination and interpretation[M].Oxford: Black-well,1988: 63-85.

[17]李泽文,栾振东,阎军,等.南海北部外陆架表层沉积物粒度参数特征及物源分析[J].海洋科学,2011,35(12): 92-98.

[18]Carriquiry J D,Sanchez A.Sedimentation in the Colorado River delta and Upper Gulf of California after nearly a century of discharge loss[J].Marine Geology,1999,158: 125-145.

[19]高建华,李军,汪亚平,等.鸭绿江河口及近岸海域沉积物中重矿物组成、分布及其沉积动力学意义[J].海洋学报,2009,31(3): 84-94.

[20]于欣,杜家笔,高建华,等.鸭绿江河口最大浑浊带水动力特征对叶绿素分布的影响[J].海洋学报,2012,34(2): 1-14.

[21]李富祥,李雪铭,高建华,等.基于垂向沉积的近百年来鸭绿江河口环境演变分析[J].环境污染与防治,2012,34(10): 1-5.

[22]程岩,刘月,李富祥,等.鸭绿江口及邻近浅海碎屑矿物特征与物源辨识[J].地理研究,2010,29(11): 1950-1960.

[23]李雪铭.北黄海淤泥质海岸地貌发育过程及滩涂资源的开发利用模式[J],黄渤海海洋,2001,19(2): 77-82.