非对象化的运思

——《文心雕龙·神思》篇之哲学解读

2014-06-24林光华

林光华

(中国人民大学国学院)

非对象化的运思——《文心雕龙·神思》篇之哲学解读

林光华

(中国人民大学国学院)

[论文摘要]

:本文从哲学的角度解读《文心雕龙·神思》篇,指出神思之“神”根源于天地自然之“道”。神思是对文学创作过程的描述,此过程主要包括“与道接通”、“感物生情”与“窥意取象”这三个方面。其中,“意象”的形成最为重要。诗人在构筑“意象”的过程中调动起来的是内时间意识,而不只是在物理的时间意识中活动,这是想象力的源头。诗人在这一过程中所取的“象”是介于有形、无形之间的特殊符号。这一特殊的创作方式可以概括为“非对象化运思”。神思;意象;时间;非对象化

刘勰是位特殊的文论家,自小研读经史子集,兼具儒、释、道三家的修养;早年丧父,家境贫寒,年轻出家,终生未娶,其思想和行为都很特别。其《文心雕龙》兼具哲学、美学与文学的气质,其中《神思》篇尤为引人注意,对创作者的创作过程有着微妙而深刻的揭示,充满诗意又富有哲理。本文尝试从哲学的角度进行解读,以期对这一创作过程及其背后的思维方式有更深入的揭示。

一、与道接通的创作事件

《神思》篇与先秦哲学的关系向来为人重视,单从表面来看,其对道家思想的征引就有四处:开头的“形在江海之上,心存魏阙之下”出自《庄子·让王》的“身在江海之上,心居乎魏阙之下”;“虚静”论源于《老子》第十六章的“致虚极,守静笃”而见于“言以虚静推于天地,通于万物”(《庄子·天道》,268);“澡雪精神”出自“疏瀹而心,澡雪而精神”(《庄子·知北游》,425);“轮扁不能语斤”出自“轮扁斫轮”(《庄子·天道》,280)的故事。其“意象”论还与儒家经典《周易》中的“象”论有渊源关系。

文学创作首先涉及的是文学的目的问题,即文学究竟要表达什么。所以,就《文心雕龙》整体而言,其首篇《原道》非常重要,这一篇可谓先立乎其大。其曰:“文之为德也大矣,与天地并生者何哉?”其将“文”放在很高的位置,认为其与天地并生,是对天地自然之道的人文表现。“文之为德”的“德”不是指“道德”,而毋宁说是指“得道”。“得道”不是从伦理道德的意义上说的,而是与天地合一的境界式的道德,此与道家精神最为相通,老子曰:“上德不德”(《老子》第三十八章,93),王弼注:“德者,得也”,牟宗三解释说:“某种东西得之于心,进到你的生命里面去,你就得到了……这个virtue的意思不就道德的意义讲,那就是变成你的essence,或者说变成你的character。”在道家看来,最高的德行并不体现在人与人之间的美德上,而体现在得道之多少,即与天地自然的沟通程度。得道之人顺应自然、与天合一。刘勰先讲天地,再具体讲人文之道,为人之“文”找一个根基。

刘勰曰:“夫玄黄色杂,方圆体分,日月叠璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形:此盖道之文也。”(《文心雕龙·原道》,1)这里的“道”是根本,但不是形上的,而是与人息息相关、渗透到万象之中的存在。“道之文”的“文”是天地自然的样貌,这样貌首先要上溯到天玄地黄的人类源头处,然后是日月星辰、山川河流,它们是宇宙本源之“道”在世间的最初投影。“人之文”归根到底是对“道之文”的表现。又曰:“仰观吐曜,俯察含章,高卑定位,故两仪既生矣。惟人参之,性灵所钟,是谓三才;为五行之秀,实天地之心。心生而言立,言立而文明,自然之道也。”(《文心雕龙·原道》,1)仰观俯察、参赞天地的首先是圣人,圣人将天地之道用于人世,使人世尊卑有序、和谐运行。人参赞天地故能得“天地之心”,用语言表现出来,使晦暗的道得以“明”。

可见,文学的功用很大,文学创作在刘勰看来是件严肃的事,在根本上是与天地对话的产物,所谓“人文之元,肇自太极”。童庆炳认为“太极”指“天道”,即“天地未分的那种混沌状态”,文学最深的根源就在“天道”之中。他非常清楚地概括了刘勰对文学之根的看法。但文学并不直接探讨混沌的天道,而是直接面对万物。文与道之间有一个中介,这就是“物”。为什么文学家眼中的“物”与科学家眼中的“物”不同?我们一般认为是文学家在“物”上投射了自己的主观情感,将“物”诗意化了,并且会运用文学性的语言将其展现出来。但换一个角度,也可以说,文学家的根本目的是观物中的“道”,而科学家的根本目的是观“物”本身。道在物中,这是文学家能观道的前提,也是在中国哲学中已经广泛论述的,尤其是道家哲学。

老子认为道生万物时就进驻万物之中,并在万物的生成、发展过程中不断展现出来,如“天得一以清,地得一以宁,神得一以灵”(《老子》第三十九章,106),其中“一”即道,象征某种使万物得以生成、发展的元气。这是生成论意义上的“道在物中”;“道生一,一生二,二生三,三生万物”(《老子》第四十二章,117),道是通过“二”(阴阳)、“三”(阴、阳、和气)的生成结构进驻万物,在万物中被保存,这是本体论意义上的“道在物中”;“道法自然”(《老子》第二十五章,64),河上公释为“道性自然”,道的本性就是自然,但自然的原则要通过万物展现出来,这就是王弼所注的“法自然者,在方而法方,在圆而法圆,于自然无所违也”。道进驻万物而体现为万物的方、圆特性,因此,自然不是一个具体的、固定的法则,而是通过万事万物的不同个性展现出来。后来庄子更直接、更形象地表达了这一思想,即“(道)在屎溺”(《庄子·知北游》,429)。

儒家亦有类似的思想向度。孔子曰:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?”(《论语·阳货》“天”是自然之天,天之运行的法则乃天道,春夏秋冬交替,生老病死往来,都是天道的显现。人能感悟天道,这是创作的源泉。人感悟天道并非易事,而是需要“与时偕行”(《周易·损卦》),顺应自然,与天地融为一体。将自己嵌入大自然的脉动之中,才能感通万物,进入游境。刘勰曰:“人文之元,肇自太极,幽赞神明,易象惟先。庖牺画其始,仲尼翼其终,而乾坤两位,独制文言。言之文也,天地之心哉!”(《文心雕龙·原道》,1)他认为“人文”的根源在“太极”,人是为“天地”立“心”的。反过来说,人懂“天地”造化,才能立此大“心”。这也说明了,人文的关键是对“太极”也即“道”的体悟,与“天地”的沟通。创作者的灵感间接地来自“道”,而直接地来自对天地万物的感通。归根到底,创作不是一种专业技能,更不是偶发奇想,而是与道接通的事件。

二、感物游心的凝神状态

刘勰曰:“形在江海之上,心存魏阙之下。神思之谓也。文之思也,其神远也。”(《文心雕龙·神思》,365)其首句源自《庄子·让王》,本是形容虽然身体隐居在江海之上,但心还在朝廷,从而带出对“重生”问题的探讨。但刘勰跳出了庄子的议题,看到“形”、“心”之分离正是创作的关键。“心”可以超越“形”而任意遨游,不仅可以游于“魏阙”,而且可以游于“天地”。因此,《神思》开篇就切中了文学创作的本质:心对形的超越。《说文》曰:“思,容也,从心从囟。”段注:“思者以其能深通也。”又曰:“容,盛也。”“容”还有“容悦”、“欢喜”、“移动”、“飘动”与“从容逍遥的样子”等意思。如《楚辞·离骚》曰:“忽吾行此流沙兮,遵赤水而容与”,“容与”,陆侃如注:“慢慢走。”创作时运思的状态正是这样从容欢喜、思绪纷飞、自由自在的。因此,刘勰用“思”来描述这一状态,可谓准确传神。

“形在江海之上,心存魏阙之下”,说明形与心是可以在空间上分离的,形体始终要与万物打交道,而心却可以随时游走到远方。文学创作正需要心的这种远离。这种远离是对当下现实生活的暂时“搁置”,此时的心灵不为外物所扰,没有羁绊、没有忧虑,甚至没有目的。所以“神思”之“思”没有宾语,它不思考“什么”,而是本身代表一种“出神”的状态。在这个“出神”的瞬间,心灵逐渐打开,接触到更大、更深、更远、更妙的世界。因此,刘勰的“远”表面是指时空上的远,实际上是指对当下现实生活的超越,这种超越又不是去生活化的,而只是暂时摆脱在现实生活中的“计算式思维”(calculative thinking),变得无功利、无计较。创作者的心灵看似“无”,实是“有”;看似“空”,实是“盈”。这正是上节所述的“与道接通”的状态,这种状态亦如道家所说的“大成若缺,其用不弊;大盈若冲,其用不穷”(《老子》第四十五章,122—123)、“虚室生白,吉祥止止”(《庄子·人间世》,83—84)。心空下来,才能看到万物的展现。此时的“物”也不再是工具性、实用性的“物”,而是如其所是(按照自己的本性)自然而然绽现开来并被如其所是地感受到的一种存在。此时,人与物的关系也就不只是主体与客体之间的认识论意义上的关系,而更类似游戏当中相互构成意义的伙伴关系。刘勰这样描述:

神与物游。(《文心雕龙·神思》,365)

“神”,即精神。精神与外物不是分立的关系,而是“游”的关系。“游”是相互的,是神与物的相互融合的状态。当然,在这个游戏中,人还是主体,只是把主体性降到最低。物能否如其所是地绽现与人的状态休戚相关,取决于人是否能过滤掉自己的偏见之心、自私之心、功利之心、占有之心与宰制之心,真正敞开心灵、无挂无碍。“游物”的前提是“游心”,“心”解放了,“物”才能被以其所是的方式感受到。在平常的状态下,人的精神与外物的关系是充分对象化的,外物被看作人所操持的对象、获利的工具与可占有的财富,人“与物相刃相靡,其行尽如驰而莫之能止”(《庄子·齐物论》,30)。人通过“刃”(逆着物)、“靡”(摩着物)来对象化地处理物并想要驾驭物,结果当然常常是四处受阻、心力交瘁、生命殆尽而不知所归,哪里还有“游”的可能。游心是内通于道而外化于物,与物无间,物我交融的心灵状态,也可以说是创作所需要的主体工夫。如陈鼓应所说,“一方面,人要培养‘隔离的智慧’,使精神从现实的种种束缚下提升出来;另一方面,要培养一个开放的心灵,使人从封闭的心灵中超拔出来,从自我中心格局中超拔出来”。刘勰的创作工夫论更为细致,曰:

陶钧文思,贵在虚静,疏瀹五藏,澡雪精神,积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以绎辞。(《文心雕龙·神思》,365)

这一创作工夫论主要源于道家。“虚静”与“澡雪”是前提,“积学”、“酌理”、“研阅”与“驯致”是辅助。老子曰:“为学日益,为道日损”(《老子》第四十八章,127—128),为学与为道是工夫的两个不同的阶段,为学是加法,为道是减法;为学是积累,为道是将积累的东西消化掉。创作者既要为学,又要为道。“积学”、“酌理”、“研阅”与“驯致”是为学,“虚静”、“澡雪”是为道。创作既需知识、技巧与经验等方面的积累,又需要去除杂念、抛却成见、澄明内心。后者尤为重要,所以刘勰将其放在前面来强调。心灵的虚静是第一位的,也是庄子最为看重的。其曰:“气也者,虚而待物者也。唯道集虚,虚者,心斋也。”(《庄子·人间世》,82)“气”是虚的,以“气”观物,才能见物中之道。此亦老子所说的“常无欲,以观其妙”、“玄之又玄,众妙之门”(《老子》第一章,1 2),万物中的道最为玄妙,道是万物之妙的根源。观物至道,才是最高境界。

与虚静工夫相似的是“坐忘”。“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘”(《庄子·大宗师》,163),忘的内容不仅包括形体,还包括聪明智慧,忘掉了这些,人才能进入专一凝神的“思”的状态。“忘”,从心,亡声,亡心才能见道。所以,刘勰曰:“志气统其关键。”(《文心雕龙·神思》,365)靠什么“统”?就是靠这种专一凝神的心灵。这种心灵状态,即藐姑射山人的“神凝”(《庄子·逍遥游》,13),庄周梦为蝴蝶后的“自喻适志”(《庄子·齐物论》,58),佝偻丈人捕蝉时的“用志不分,乃凝于神”(《庄子·达生》,372)。创作者具备这样的修养工夫,即具备了“内在性和专一性的品格向度”。“虚静”、“澡雪”是清空内心杂念,忘掉一切,投入想象之中的工夫。创作者在为学与为道的双重工夫下产生的结晶是“意象”,“意象”是诗歌的重要构成要素。

三、窥意取象的想象过程

明白了文学创作的根本,具备了文学创作的修养,真正的创作过程就开始了。刘勰曰:“然后使元解之宰,寻声律而定墨。”(《文心雕龙·神思》,365)文字的选用必须考虑韵律,诗歌尤其如此。韵律可以烘托整个作品的情感基调与情绪氛围。声律的关键是节奏,节奏不是外在的,而是与创作者的思绪、情感相契合的。古代文学作品尤其诗歌的音乐性非常重要。除此之外,就是意象,意象对于表达作者的思想也至关重要。诗人是如何构造意象、形诸文字的呢?刘勰曰:

独照之匠,窥意象而运斤。(《文心雕龙·神思》,365)

这一句的关键词是“窥”。刘勰这里为什么说“窥”意象,而不说“看”意象?“窥”是这一句的关键字眼。陆侃如说:“窥,视。意象,意中之象,指构思过程中客观事物在作者头脑中构成的形象。”“窥”,《说文》曰:“小视也,从穴规声。”“小视”也就是看得不全、不清楚,与上文“独照之匠”正相呼应。《文子·微明》曰:“视于冥冥,听于无声。冥冥之中,独有晓焉;寂寞之中,独有照焉。”“独照”是在冥晦之中闪现出光亮,喻诗人的内心呈现出物象。此物象是意象的前身,即意象在脑海中初步成形的样子,还不是完全透亮的,不是“朗现”,而是“绰约”地现。也只有这样,才能表达诗人动态的情思过程。“窥”心灵之中的象,然后形诸文字,这是文学上的“立象尽意”。这一方法是有哲学根基的。

“立象尽意”的方法来自《周易》,经孔子的阐发而成为普遍的方法。老子则最早揭示了“象”的哲理特征。以上可以看作哲学上的意象论系统。此后,逐渐出现了诗学上的意象论系统:韩非子《解老》奠定了“想象”的基本含义,庄子提出了“得意忘言”,王弼发展出“得意忘象”的思想,进一步强调了“象”的非对象性,这一特征决定了“意象”的特征。可以说,构筑意象的过程反映了古代哲学中的“立象尽意”的思维。

《周易·系辞上》曰:“圣人有以见天下之啧。而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。”圣人见到万物之初的生动样子,选择用“象”来形容它们。“拟诸形容,象其物宜”,“象”必须能恰当地描述“物”才行。因此,“象”不能是抽象的符号,而是一开始就与物象紧密联系在一起的图形。《系辞下》曰:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地。观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物。于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”“观”,《说文》曰:“谛视也”,段玉裁注:“审谛之视也。《谷梁传》曰:‘常事曰视,非常曰观。’”“观”不是一般的观察,而是审慎的、神圣的洞察,因为所观的对象是“天象”、“地法”。圣人通过观察它们找到恒常之“道”来引导人们生活。因此,“观”不是抽象思辨的方法,而是具体的、与生活实践紧密相连的方法,如“观鸟兽之文,与地之宜”是考察什么样的地方适合什么样的动植物。“川泽”这种地方,“其动物宜鳞物,其植物宜膏物”,这是基于观察者的实践经验或对现实生存环境的考察。“近取诸身,远取诸物”则说明了考察的方法不离自身,亦不离万物。在此基础上圣人才能画成“卦象”。综上所述,“象”最初是用来描摹万物之“实情”的,它本身既非具体物,又非抽象物,而是介于具体与抽象之间的特殊图像。

《周易·系辞上》曰:“子曰:‘书不尽言,言不尽意。’然则圣人之意,其不可见乎?子曰:‘圣人立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言。”孔子将这一洞察世界的方式进一步概括为“立象以尽意”,将重心从“物”转到“意”上。这里的“书”本来指《周易》,“言”本来指六十四卦及其内部的变动,“意”本来指庖牺氏所观察到的天地法则。但“立象以尽意”的方法经过孔子的概括,就具有普遍的意义了。它不仅被用于解释《周易》思想的建构方式,而且被用来处理“言不尽意”的哲学课题,说明当语言表达不了“意”的时候,可以用“象”来表达。

《老子》中的“象”同样也是介于具体与抽象、有与无之间的一种特殊存在,但它不是图像,而是指一种恍惚的状态:“其上不皦,其下不昧,绳绳不可名,复归于无物,是谓无状之状,无物之象。”(《老子》第十四章,31)这里的“无物之象”是老子用来说明“道”的。“道”不是具体物,而是首先指宇宙原初的状态,因此描述“道”的“象”同样不能是具体物,而应是模糊的,即“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物”(《老子》第二十一章,52),这里的“象”也是指模模糊糊的东西,老子曰:“大音希声,大象无形。”(《老子》第四十一章,113)“象”是无声、无形的,超越形名声色的限制,所以才“大”。王弼曰:“有形则有分,有分者,不温则凉,不炎则寒。故象而形者,非大象。”“大象无形”之“大象”是不落入任何一种具体性质、尚未充分对象化为某个物的特殊存在。它既不是具体物,又非完全的抽象物,它“拒绝形式化,在这种拒绝中,让‘象’保持住自身”

到了庄子,“象”被明确地引入表意问题中来。其曰:“言者所以在意,得意而忘言”(《庄子·外物》,534),将“意”明确提升为“言”之目的。要充分表“意”,就要“忘”,“忘”是一个过程。在“忘”的过程中渐渐“得意”。王弼则在《庄子》的基础上,将“象”纳入表意的过程中来,提出了完整的意象观。其《周易略例·明象》曰:“言者所以明象,得象而忘言;象者,所以存意,得意而忘象。”至此,“言—象—意”的三重表意结构正式奠定,“象”从哲学之“道”的层面过渡到诗学之“意”的层面,在魏晋南北朝时期引起了诗学上的广泛讨论和文学上的充分自觉。刘勰的“意象”论是诗学中的重要代表。

“窥意象而运斤”的“窥”是对心灵的探视,诗人看到的“心中之象”是模糊的、尚未对象化出来的某种图像。这就如同一个摄影家最初看到的模模糊糊的远景。之后,摄影家会不断聚焦,选取符合自己之“意”的镜头,这时模糊的“象”就被充分对象化出来了。对于诗歌而言,“意象”的形成过程也是如此。目前学界多把这个构造意象的过程称为“想象”,将这种能力称为“想象力”。但什么是“想象”呢?是凭空想象吗?想象的过程到底是如何发生的?这要上溯到韩非子。《韩非子·解老》曰:“人希见生象也,而得死象之骨,按其图以想其生也,故诸人之所以意想者皆谓之象也。”想象不是凭空的幻想,而是按照已有的“迹象”来推想。这个“迹象”是模糊的,就如同我们上文所说的“象”。因此需要“规矩”、“刻镂”、精心把握,此即刘勰所说的:“规矩虚位,刻镂无形。”(《文心雕龙·神思》,365)诗人的才能正在于能找到恰当的“象”将微妙之“意”充分表现出来,让更多的人明白。

刘勰曰:“故寂然凝虑,思接千载,悄焉动容,视通万里。”(《文心雕龙·神思》,365)“思接千载”是时间上的追溯,与过去接通;“视通万里”是空间上的延展,与远方接通。“情”与“意”在时间、空间的无限拓展中升腾、凝聚而逐渐清晰,假以文字,成就“意象”。在这个运思过程中,诗人所处的时间已经超出了物理意义上的时间,超越了当下具体的生活情境,而处在“内时间意识”(consciousness of internal time)的运作之中。想象力取决于对时间的调度能力。意象只能在过去与未来的两重时间维度的交映对话中氤氲而成。

“内时间意识”的观念源自德国现象学家胡塞尔(Edmund Husserl)。他认为意识不仅是一条体验流,而且“它构成时间意识存在的形式,并且这种构成十分奇特,以至于意识内部地‘知道’它自己的这种形式。这便是‘内时间意识’”。刘勰所说的“窥”类似于这种意识“内部地知道”。诗人如果不能“内部地知道”自己在体验着什么,就不能将其呈现出来。这“内部地知道”显然不是朗现,而是隐约可见。那么,这个能自知的内部时间结构究竟是什么样的呢?

胡塞尔认为,人的意识流不仅是一个连续的序列,还有更深的结构,这是由事物投射给我们的方式决定的。事物投射给我们的方式是多样的,而不是都以在我们视野中心的方式投射给我们。“这些映射中的一部分——当下进行着的映射——‘真实地’、直观地将事物显示给我,而其他的映射则是作为可能性而被我意识到的。”胡塞尔用“滞留——原印象——前摄”来表示此意识结构。“滞留”总是作为背景、印象而存在,从来不会作为意识对象而出现,它是更为原本的意向行为。与此相反,“前摄”则是对未来的预期。属于第一性的“感知”会以再现性的回忆、想象等“当下化”的方式一起构成“直观”。在这一结构中,“滞留”最为重要,它是对“原印象”的保持,又与当下的印象重叠出现。胡塞尔说:“它(意识)从一个滞留转变为另一个滞留,从不间断。因而就形成一个滞留的不断连续,以至于每个以后的点对于以前的点来说都是滞留。而每个滞留都已经是连续统。”这种意识的结构使我们既能感知当下,同时又能感知这个当下刚刚过去。意识中的每个当下在流逝的同时在滞留,如同河水一边流淌一边打转,形成一个个漩涡。这使得我们的意识在内时间的交错中保持知觉的连续性。“前摄”与“滞留”一样是不可对象化的、无自性的。正因为它们始终没有充分对象化,所以才不断地产生了区别性的特征,在区别中构成一个纯发生的意义结构,使得想象与回忆从根本上成为可能。意象是想象的结果,能准确地表达诗人微妙的情感与深刻的思想。好的意象一定蕴含着不同的时间维度,能唤起人超越当下时间与处境的审美感受。

我们可以通过一首著名的诗来具体说明。陶渊明的《饮酒二十首》其五曰:“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言。”人们向来对“采菊东篱下,悠然见南山”一句最为重视,从抒情的效果来看,这一句的确最能表达陶渊明隐居时悠闲的状态与超脱的精神。但从意象的表现力来说,“菊”与“南山”都是静态的,比较单薄,更具有表现力的意象不如说是下面的“飞鸟”。“飞鸟相与还”是一群鸟傍晚一起归来的景象,给诗人带来的直接感受是“回归”。一些东西纷纷归来,重新聚到自己的内心,也就是重新回到自己。那是“久在樊笼里,复得返自然”(《归园田居五首》其一)的归属感,是丢失了的本性又重新找回的庆幸感,也是对隐居这种存在方式的充分笃定。将这种归属感反过来又浸染在了手中的菊花与远处的南山上。远的变得近了,近的变得远了,过去的回来了,这种时间的回荡使当下的惬意感、欣慰感、自在感、幸福感与自我救赎感来得更为结实、丰满,以至于最后诗人只能用“忘言”来表达了。诗人通过短短的几句诗,将看似过去而没有过去的过去(官场厌倦),与看似没有到来却已然到来的未来(隐居终老)交相辉映地表现出来,在采菊与远视的瞬间,对过去的回忆,对未来的想象都在其间。有了这样深层复杂的时间结构,这首诗才有味道,才将语言无法表达的东西永恒地锁定在那里。

四、非对象化的运思

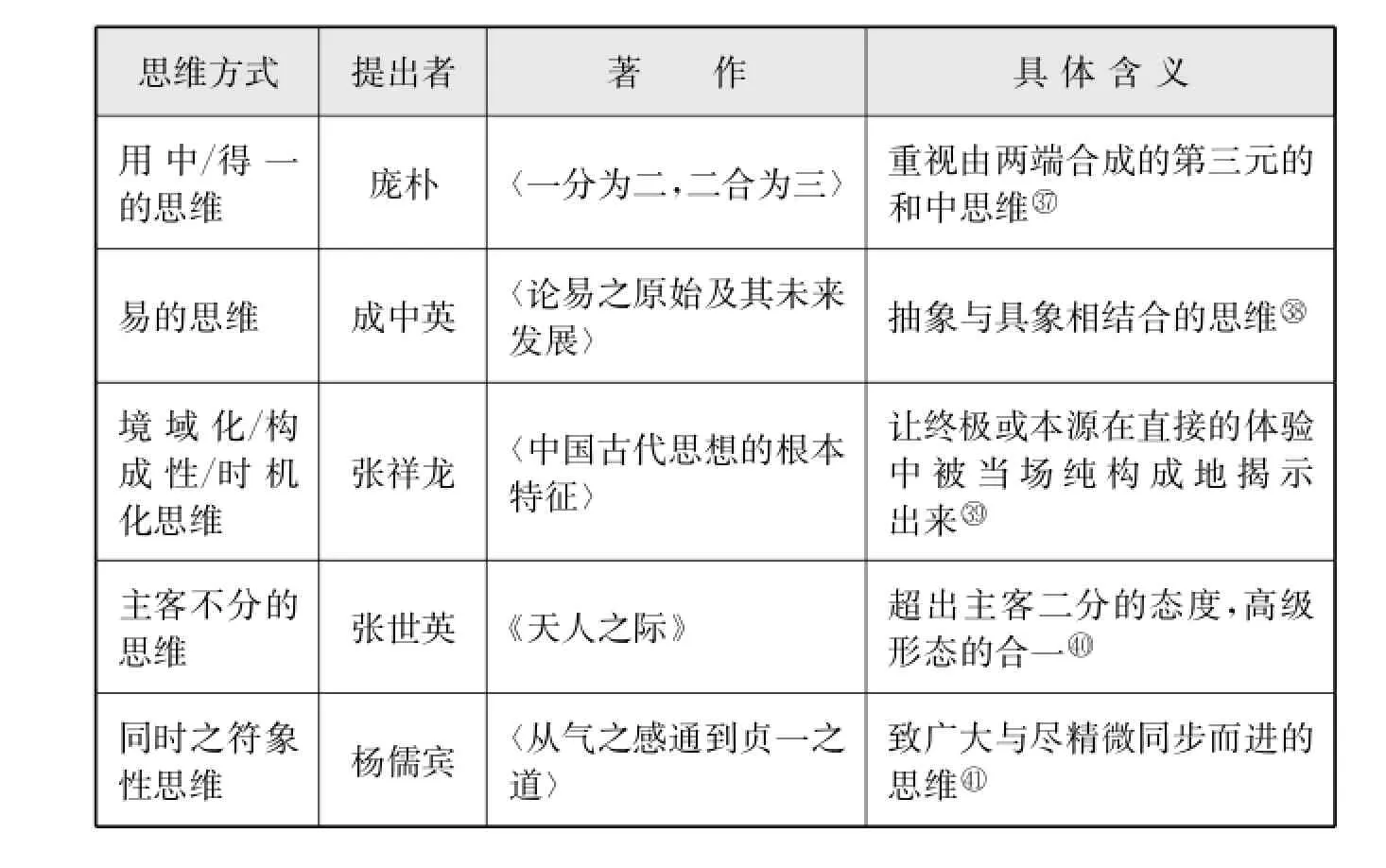

㊲庞朴:〈一分为二,二合为三〉,见《一分为三》(上海:上海古籍出版社,2003),152。㊳ 成中英:〈论易之原始及其未来发展〉,见《大易集成》,刘大钧主编(北京:文化艺术出版社,1991),20。㊴ 张祥龙:〈中国古代思想的根本特征〉,见《中华古学与现象学》(济南:山东友谊出版社,2008),3。㊵张世英:《天人之际——中西哲学的困惑与选择》(北京:人民出版社,1995),2。㊶杨儒宾:〈从气之感通到贞一之道——《易传》对占卜现象的解释与转化〉,见《中国古代思维方式探索》,杨儒宾、黄俊杰编(台北:正中出版社,1996),166。

续 表

意象的产生,无疑是诗歌创作的关键。构造意象的过程中,诗人所运用的思维方式当然也就格外引人注意。但要说清楚它并不容易,诗歌创作既非逻辑思辨,也非偶发奇的结果,而是与中国古代的哲学思维方式密切相关的。中国古代哲学思维的特点在当代西学不断涌进的语境下引发越来越多的讨论,以下是一些有代表性的看法:以上观点的共性在于他们多是从中国古代哲学元典出发,针对西方传统形上学的实体化、二元论的思维方式,揭示中国古代哲学思维的特点。本文同意以上说法,也深受启发。仅仅针对《神思》篇所汲取最多的道家哲学资源,本文尝试用一个更能突出其与西方传统形上学思维不同的语词来概括,即“非对象化思维”。“非”字表达式主要来源于道家哲学,而道家哲学也是《神思》篇利用最多的哲学资源。“非”是否定性的表达方式,与老子的“反”、“无”一样,本身就提示着这种思维的特殊性。

“非对象化”一词并非笔者首创,牟宗三曾用它来解释老子“玄德”的特征、张祥龙曾用它来解释“道”的特征,但并没有明确地将其作为思维方式提出来。这大概是因为“非”字是从否定角度去说的,没有正面内容,难以从中直接看出思维方式的特点。但笔者认为这正是这一概念的妙处,如同老子提倡的“无为”一词,没有关于如何“为”的正面内容,却提示了一个重要原则:“无(勿)妄为”,这样反而更加醒目。

对象,即与主体相对的客体。人是主体,总是要把自己所接触的一切看成对象才便于操作。但对象化就有问题了,它是把对象作为主体纯客观研究的对象,我们可以纯客观地研究一个小白鼠,但无法客观地研究“道”,因为无法将主体从中完全抽离出来。“道”是主客完全交融时的一个整体境域。诗歌创作也一样,高水准的诗歌不是偶发奇想或私己宣泄,而是与“道”接通时的伟大感受。

在非对象化的思维下,创作者所经历的不只是物理时间,而是一种非线性的存在论意义上的时间。老子曰:“大曰逝,逝曰远,远曰反”(《老子》第二十五章,63)、“反者,道之动”(《老子》第四十章,110),“反”即“返”,道的运行本身就不是线性的时间,而是不断往返的非线性时间。时间的这种非线性,使得诗人能娴熟的运用想象与回忆,如陆机《文赋》所说的“观古今于须臾,抚四海于一瞬”。这种时间观正是道家哲学所揭示的。也可以说,诗性的思维是可以在道家哲学中找到根源的。如果用当代的哲学理论来解释,比较契合的当是海德格尔(Martin Heidegger)的时间观。

海德格尔为什么会对老子的这句“孰能浊以静之徐清?孰能安以久动之徐生”(《老子》第十五章,3 3)特别感兴趣呢?因为这一句所透显出的诗意状态与海德格尔所主张的“思”(Denken)具有相通性。也可以说,海德格尔从这儿为自己的思想找到了一个异民族的印证。海德格尔通过萧师毅将这一句译为:“谁能安定污浊,而逐渐使它变清?谁能鼓动寂静,而逐渐带给它生机”,“鼓动”,意味着将那过去的寂静时间鼓捣起来生成当下的意义;萧师毅的学生丁原植将其译为:“谁能在安息中兴起发生了的,将安止在生机的脉动之中”,也揭示了静与动的亲缘关系,这动是整个自然生机勃勃的大动,是一个超越历史意义、物理意义上的时间概念的大时间。人就嵌入在这样的生机脉动中。这种时间境域类似王维《鹿寨》所描述的:“空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上。”静中才能感受到动,动中才能感受到静,静中有动,动中有静,反复相明,空中妙有,诗人此时经历的不只是物理意义上的时间。该诗的诗旨、诗意与诗味并不取决于具体的几点几分,而正取决于动静、明晦之间的时间“反”动,造成一种时光走到“反”面折返回来的效果:映衬、重叠、推移、演变,从而产生韵味。一个“返”字使得诗中的所有意象——“空山”、“人语”、“深林”、“青苔”都饱满起来,这是诗人想象力的体现。

这种时间结构下的诗人,不是在客观地研究这个情境,也不只是在主观地审美,而是在“思”。这是一种超越线性的物理时间的凝神之“思”,它不是在思一个对象,而是主客融一、主客不分的凝神状态。这种“思”更接近美的本质,也更接近人的顶极体验。这种“思”正是海德格尔费尽心力突破传统形上学的时间观,更深度地回到古希腊所揭示出来的。他说:

将来、曾在与当前显示出“向自身”、“回到”、“让照面”的现象性质。“向……”、“到……”、“寓于……”等现象干干脆脆地把时间性公开为εκστατικον。时间性是源始的、自在自为的“出离自身”本身。

真正的生存时间不是类似“现在是十点二十二分”的物理时间,而是不断从未来“向自身”而来,不断“回到”未来与之“照面”的时间。希腊文“εκστατικον”(站出去),德文是“Ekstase”(绽出),是一种“出神”状态。出神是因为未来的时间从过去流淌而来,这种时间是过去与未来之间相往复的,也可以说是相对折的。创作者之“神思”根本上就是这种非线性时间中的“出神”。“出神”不是单向度地朝向未来的“憧憬”,而是不断返回时间源头的“回忆”。海德格尔在《什么召唤思》中分析荷尔德林的《颂诗》时说:

回忆,九缪斯之母,回过头来思必须思的东西,这是诗的根和源。这就是为什么诗是各时代流回源头之水,是作为回过头来思的去思,是回忆。……诗仅从回过头来思、回忆之思这样一种专一之思中涌出。

回忆调动起来的并不是客观的物理时间意义上的“过去”,而是朝向未来之思,是未来的“召唤”下的思,是必然染上对未来的情绪、情感、期盼、好奇与询问等。诗人的时间意识与一般人不同,他们是捕捉到了“源头”性语言的人,不受线性时间的限制。诗人的“回忆”不同于一般人触景生情似的偶然性回忆。诗人的回忆更为复杂、深邃而具有激发生命力量、建构人生意义的向度。“回忆”塑造着诗人的情感结构与气质,影响其对当下生活的判断、选择,其在人生重大选择上都与这种时间感有关。陶渊明的田园诗就渗透了这种恍若隔世般的回忆,在回忆中不断洗涤心灵、认清自己、肯定自己,从而看到一个焕然一新的世界,对过去的生存方式的告别与对当下生存方式的热爱跃然纸上。

综上所述,将《神思》篇放在中西方相关的哲学语境下,我们可能看到其中有与通常解释不一样的东西。神思之“神”根源于天地自然之“道”,神思是对文学创作过程的描述,其中“意象”的形成在整个创作过程中至关重要。诗人在这一过程中经历的不只是物理时间,而且是更深层地过去与未来相交织的内意识时间;这一非对象化的运思方式不仅与中国古代哲学的思维方式有相通之处,而且与西方哲学中的一些观念也遥相呼应。通过以上的阐释,我们可以看到,刘勰的“神、象、情、物、心”都有丰富的含义和深刻的哲理根基,这正是《神思》篇的魅力所在。

Non-objectified thinking:A philosophical reading of“Shensi”in Wen Xin Diao Long

Guanghua Lin

This paper is a philosophical interpretation of“Shensi”as found in Wen Xin Diao Long(The System of Literary Criteria).The character shen(神)in“Shensi”is rooted in the Tao of Nature and the Universe.Shensi describes a literary creative process,which involves channeling the Tao,emotional provocation from all living things,and creating images.The most important aspect of this process is the making of yixiang,an image conveying the creators'ideas or feelings,in which creators not only live in a physical time sequence but also in an internal-consciousness of time in which the past and the future are merged.Thus the images that the creators choose are both visible and invisible.This way of thinking can be called“non-objectified thinking.”

shensi,yixiang,time,non-objectification

Author:Guanghua Lin

a Ph.D in literature from Capital Normal University in 2007 and a Ph.D in philosophy from the Chinese University of Hong Kong in 2010.She specializes in Daoism and works in the School of Chinese Classics at Renmin University.

林光华,女,首都师范大学比较文学博士(2007),香港中文大学哲学博士(2010),研究方向是道家哲学,现任教于中国人民大学国学院。电子邮箱:linguangh@163.com。