现代法律合法性理论研究的三个视角

——基于理想类型方法的分析

2014-06-23熊伟

熊 伟

(盐城工学院社会科学部,江苏盐城 224051)

现代法律合法性理论研究的三个视角

——基于理想类型方法的分析

熊 伟

(盐城工学院社会科学部,江苏盐城 224051)

在祛魅化的现代社会,以道德、哲学和宗教等整全论作为法律合法性基石的传统论证范式,已经不再可能。按照对合法性受众和客体两个要素重视强度的不同,现代法律合法性理论的研究视角可以理想类型化为3种:程序性共识、形式性有效以及接受的实效。虽然这3种视角的展开,推进了法律合法性理论研究的深度和广度,但是它们仅仅抓住合法性的某一特定面向,所以研究合法性的单一视角有失偏颇。在整体性视角下,现代法律的合法性毋宁是以形式有效为核心构造、以接受实效为检验标准和以程序共识为防御机制的综合体,同时这3者处于动态平衡之中。

合法性;合法律性;现代法律;研究视角;理想类型

一、问题及方法

“合法性”在社会科学的研究中占据着极为重要的地位,特别是在法哲学研究领域,它更是一个历久而弥新的问题。法哲学的基本问题有二:一是何谓正确之法?二是如何认识及实现正确之法?[1]51前一问题指向法的本体论;后一问题则可以归诸法的认识论与效力论。法律合法性追问的是,法律作为一种统治方式的理据何在?也即为法律所统治的民众何以承认其统治的权利?就此而言,合法性乃是一个含有二位要素的关系性概念,一是客体要素即法律自身,二是受众要素即接受法律统治的民众[2]246。由是观之,合法性的客体对应于法哲学的本体论问题,而合法性的受众则与法哲学的认识论和效力论相呼应,所以,我们认为对法律合法性的理论探索始终是法哲学研究的生命线。

在传统社会,法律合法性的证成是通过外在于法律的整全性学说完成的,这些整全性理论基本上是以道德、哲学和宗教为基点的。何以如此?盖因传统社会乃是一种同质化程度非常高的组织体,如滕尼斯的“社区”、涂尔干的“机械团结”以及贝克尔的“神圣社会”都有力地说明了前现代社会的同质化特征。在同质化的社会中,社会成员所分享的共同的世界观和价值观,为法律合法性根基的奠定提供了可能,比如,在古代自然法和中世纪神权法学学说中合法性的证立皆是通过人们共有的理性、道德以及宗教来完成的。而在现代社会随着“祛魅化”进程的展开,“那些终极的、最高贵的价值,已从公共生活中销声匿迹,它们或者遁入神秘生活的超验领域,或走进了个人之间直接的私人交往的友爱中”[3]。正是这些作为终极要素的同质化纽带与公共生活的剥离,赋予了现代社会迥异于传统社会的特征,所以,一如将“社会”、“有机团结”以及“世俗社会”的标签用于对现代社会的描述,集中地反映了现代社会与传统社会的“断裂”①社会理论研究者们纷纷借助于理想类型的方法来揭示前现代社会与现代社会的区别,如:滕尼斯的“社区—社会”、涂尔干的“机械团结—有机团结”、雷德菲尔德的“乡民社会—市民社会”、贝克尔的“神圣社会—世俗社会”以及费孝通的“礼俗社会—法理社会”,都是在用不同的类型表述着同一个问题,即前现代社会与现代社会之间的“断裂性”,具体参见:周晓虹.理性类型与经典社会学的分析范式[J].江海学刊,2002(2).。这种断裂表现为传统社会同质化转变为现代社会的分殊化,换言之,在现代社会用一种整全性的形而上或类形而上的体系来整合社会的企图已难以为继。由于终极性的共同世界观和价值观在公共生活领域中的式微,直接导致的结果就是在传统社会中法律合法性论证的范式无法适用于现代社会,由此便给现代法律提出了一个问题,即现代法律的合法性何以依凭?

传统社会中法律合法性的证明是通过单一性视角来完成的,即诉诸合法性要素中的受众所共享的整全性理论。然而,在价值领域呈现为“诸神之争”的现代社会中,为全体社会成员所共享的整全性观念业已缺失,故而现代法律合法性的证明唯有另辟蹊径。就理论衍生的谱系来看,学界对现代法律合法性的探求在总体上都采取了回避以整全性学说为基点的方式,而代之程序性共识、形式性有效以及接受的实效性等3种不同的视角。尽管这些异彩纷呈的观点极大地拓展了合法性理论研究的内涵和外延,不过我们的问题是:这3种相互竞争着的不同论证范式,其理论诉求是否真的无懈可击?它们果真能如其所宣称的那样可以为现代法律的合法性觅得一个坚实的根基吗?更进一步地说,它们又是否能根治现代法律总体性危机的痼疾吗?这些问题的回答不但关乎现代法律合法性的能否证成,同时更涉及现代社会整合标准的确立。因而,我们认为系统地梳理现代法律合法性理论研究的视角,并分析其理论主旨,在此基础上甄别其得失,是有助于为现代法律合法性理论的推进提供新的可能的。

需要指出的是,本文对研究现代法律合法性理论的3个视角的检视,乃是基于理想类型的方法,即提炼出3个视角对合法性不同要素的侧重点,对它们的理论诉求做典型化处理,借以树立分析和批判的标靶。所以,正是基于理想类型的方法旨趣,根据不同理论对合法性中客体和受众的重视强度及最终依归,我们才将现代法律合法性理论研究的视角归纳为3种模型。

二、程序性共识的视角

前文已经论及,法律合法性论证的传统范式,乃是诉诸某种整全性的观念,细言之,法律之所以合法是由于其符合既定的客观标准(比如道德、哲学以及宗教等),同时该标准又是与受法律统治的人们所共享的世界观或价值观相一致。在传统社会中,此论证范式在方法上是可取的,在实践上也是可欲的。方法上的可取是因为该范式将论证的重点落在合法性的受众上,唯有得到受众认同的法律才会具有合法性;实践上的可欲乃由于在传统社会的确存在为法律受众所共享的整全性观念。问题是:在现代社会,那些整全性观念已然不在,那么,合法性论证的传统范式则是实践中是不可欲的。虽如此,但传统式的合法性通过受众的共识加以获得的方法,对现代合法性理论的研究始终存在着较强的诱惑性。不过,经由受众共识而达致合法性的证立,现代合法性理论与传统理论还是存在着本质的区别。传统法律合法性的共识乃是基于共享的整全性观念,同时这种观念具有实体化的内容,而现代合法性理论所主张的共识并非基于整全性的观念,而是诉诸程序的设定。

“合法性意味着为公民接受法律提供好的理由。法律合法性与法律的规范性质、集体性认同以及作为法律共同体基础的最终标准密切相关”[4]。对于以程序性共识为研究视角的合法性理论而言,其论证的出发点并非基于传统式的整全性观念(先验的或形而上的命题),而代之特定程序的设立。其论证的着力点则是法律之所以合法,是因为经由程序所获得的共识为人们接受法律提供可能,同时通过程序形成的共识还保证了法律自身的可接受性。对以程序性共识为视角的合法性理论而言,根据其坚持程序对共识达成之强度的不同,又可分为弱势的程序共识和强势的程序共识,前者以“重叠共识”理论为代表,后者则以“商谈共识”理论为范例。

“重叠共识”理论是罗尔斯政治自由主义中的基本理念之一,它首先是用以证明现代社会整合的标准,同时又作为现代法律合法性的依据。现代社会所面临的问题是:“一个由自由而平等之公民——他们因各种尽管互不相容但却合乎理性的宗教学说、哲学学说和道德学说而产生了深刻的分化——所组成的稳定而正义的社会怎样才可能长治久安?”[5]13罗尔斯认为,对该问题的回答,需要建立一整套的正义原则(自由原则、均等原则以及差别原则)作为社会整合的基础,而这些关于作为公平的正义原则又是通过前设程序得来的。他苦心孤诣地设置,达成正义原则之认同的人们处于一种“原初状态”,这一原初状态保证了所有人能够得出一种不带歧视性的公平契约即正义的原则。那么,对于处于现实生活中的人们接受正义原则的原因又何在呢?罗尔斯认为,这可以通过重叠共识来实现的,他言及“政治正义观念是由一种被我们称为理性的重叠共识来加以确认的。所谓重叠共识是指这种政治正义观念为各种理性的宗教、哲学和道德学说所支持的”[5]55。因而,可以这样认为,这种重叠共识乃是各种理性的宗教、哲学和道德学说间的共识,换言之,有关正义的原则成为各种整全性观念之间关于政治正义问题的“最大公约数”。由是观之,经过原初状态之程序得出的正义原则能够得到秉持不同整全性观念的公民的认同。在正义原则的制度设计层面,这些原则可以抽演出宪法的原则和规则,进而按照宪法所允许的原则和范围来制定法律[6]。通过这样的逻辑梳理,不难看出,以重叠共识来研究法律合法性的视角,其基点是通过既定程序来达成正义的原则,而正义原则则为合法性客体即法律树立了标准。合法性的受众接受这一标准,主要在于正义的原则是人们基于各自整全性观念形成的重叠共识,就根本上说,它得到源于合法性受众各自秉持的道德、宗教和哲学观念的支持①需要指出的是,作为重叠共识的正义原则虽然受到合法性受众所享有的整全性观念的支持,但正义原则本身并不是一种整全性的理论。。正是由于该论证范式与公民各自持有的整全性观念存在着或隐或现的联系,而没有把程序作为合法性的唯一依据,故而,我们才将通过重叠共识达致合法性之证明的研究路径,称之为弱势的程序共识。

如果说重叠共识所建立的合法性理论是通过弱势程序性共识形成的,那么,对于哈贝马斯而言,商谈共识的范式则将程序之于合法性的意义坚持到底,完全排除了整全性观念对合法性证立的影响。与罗尔斯相一致,哈贝马斯也认为我们身处的时代是一个业已祛魅化的社会,在“诸神纷争”的境遇下,以某种整全性命题作为法律合法性共识的基础是行不通的。当法律背后的“共同的神”隐去之后,在哈贝马斯看来,现代法律的合法性危机主要在于事实性与规范性之间的断裂和分离,也即对法律的实际接受(事实性)与其可接受性(规范性)的不相容。这样,欲求得现代法律的合法性,就必须同时满足事实性和规范性的要求,需要在此二者之间建立一种共融的关系,“法律规则的意义,只有同时诉诸两个方面:一方面是社会的或事实的有效性,即得到接受,另一方面是法律合法性或规范有效性,即合理的可接受性”[7]。而如何企及这一理论诉求呢?哈贝马斯认为,唯有通过一种旨在实现普遍民主、保障所有人的平等参与权利的程序来达成[8]。他提出,在商谈程序中,利用实践商谈关涉规范性论述的获得正确性,以及利用理论商谈关渉经验性事实的获得真实性,借此获得真实的和正确的内容。在商谈中真实性和正确性的获致,是通过主体间的共识完成的,而共识的达成乃限定在“理想对话情势”条件的建立:所有对话的参加者机会平等,言谈自由,没有特权,诚实,免于强制[1]191-192。这些论辩原则体现在法律的层面则表现为民主程序,也就是说,论辩原则与法之形式的结合转变为民主原则,“正确遵循民主之立法程序的结果或多或少理性上是可以接受的,也即程序参与者有可能就结果形成具有理由的共识”[9]。对于商谈共识理论来说,人们接受法律的理由并非源于其内容上的合道德性,也并非是惧怕强制力,而是因为法律乃是基于商谈活动的民主立法程序的结果,这样,人们一方面是法律的承受者,同时又是法律的制定者,人们对法律的服从乃是对自己的服从。于是,法律的规范性与事实性就融为了一体,所以,“规范是因其为共识,共识也即事实上的认可”[10]。

三、形式性有效的视角

程序性共识视角的主旨,乃是试图在人们对法律强制的实际接受与法律的可接受性之间建立一种连接,即为合法律性与合法性间寻求某种中介纽带,这种连接或纽带就是程序性共识,正是这种基于共识的自我立法为法律的实际遵守提供了依据。与程序性共识视角不同,形式性有效视角则希冀在法律科学的框架内寻求合法性的依据,即通过法律有效性的证明为人们遵守法律提供可能。

形式性有效理论认为,在现代社会,由于社会的祛魅化已经很难为法律与道德、哲学或宗教寻找到必然性的联系,同时现代法律也愈来愈呈现出“实证化”和“自治性”的特征,因而在法律科学的内部为法律寻求合法性的证明成为首选之途。该论证范式认为,“法律是一种自足的规则体系,是一种由它们自己的效力标准和规范性义务指导的社会实践制度”[11],所以,只有能够为法律寻得一种有效性即可获得法律合法性的证明,就本质而言,它试图用一种合法律性的方式来谋求合法性。当然,该范式所言的有效性,既非道德有效性,亦非社会有效性,而是基于法律科学的也即教义学意义上的有效性。对于形式有效性视角而言,这一探究合法性的方式是否能够获得成功,需要解决两个问题:一是法律有效性源自何处?二是这种形式有效的法律如何能被人们遵守?

对于法律有效性的来源之问,可分为两个层面加以考察:一是具体法律规则或法律规范的有效性;二是由这些规则所构成的整个法律秩序的有效性。对于具体法律规范的有效性来说,其证明较为简单,其典型形式有两种,即凯尔森式的和哈特式的。前者是通过自下而上的“效力链条”来获得,下位法的有效性来源于上位法的授权,换言之,不同阶位法规范之间的等级性保证了具体规范的有效性,最终所有的规范将塑及一个最高端的终极规则——基础规范。而后者则将“现代法律的自治视为规则自治,作为规则体系的法律由于次级规则的引入形成了自我参照和自我生产的循环”[12],换言之,具体法律规则的有效性源自次级规则的效力。而在次级规则当中,“承认规则”又居于最高位,“提供判准以衡量法体系内其他规则之效力的‘承认规则’,在某个重要意义上,可以说是‘终极的’规则”[13]100,“在任何一个接受承认规则的地方,民众与官员就拥有辨别科予义务之初级规则的权威性标准”[13]95。这样我们发现,具体规范的有效性是来自于最高级的规则,但整个法律秩序的有效性又是源自何处呢?这就必须回答作为最高规则自身的有效性,因为唯有解决了最高规则的有效性问题,整个法律秩序系统的有效性才可以圆满。基础规范是一个假设的最终规则,它“不属于历史,毋宁说,它是一种法逻辑上必要的假设,人们必须提出这种假设,才能建立各种法律规范的阐明理由的相互关系。因此,它是一种假设的基本准则”[14]50。就此而言,基础规范仅是在探究法律有效性中的认识论假设,对于下位法它属于逻辑上先在的存在,故而,基础规范之有效性的证明便进入了“先验论”的范畴。而哈特则认为,承认规则自身无所谓有效或无效的问题,它的存在只是一个社会事实,其存在形态只能是法院、政府官员以及一般人民在援引其所含标准以识别法律时,所进行的虽然复杂但通常是一致的实践活动本身。一言以蔽之,承认规则的存在是事实问题[15]。

虽然从论证的方式来看,凯尔森的“基础规范”较为苍白,而哈特的“承认规则”更显精致,但他们都将法律有效性的最终来源诉诸终极规则。现在的问题是,在解决了合法性之客体的有效性之后,作为合法性的受众又是如何接受这种有效性呢?首先,受众对法律的接受仅是由于法律的有效性,而与内容无关。“法律规范的效力是不能以它的内容和某种道德或政治价值不相容为根据而被怀疑的”[16],也就是说,人们遵守法律出于一种“自动的毫无异议”。哈特也宣称,在“良性”的社会中,普通公民在他们的行为中通常是或多或少的自动遵守法律,而不是从工具理性或道德/伦理的观点来考虑服从或不服从法律[2]257。第二,人们对形式有效法律的接受与道德义务无关。对法律规则的接受不必然是一种道德上的接受,那些接受体系权威的人,可以审视自己的良知,虽然在道德上他们不能接受这体系,但是为了许多理由,还是决定继续这么做[14]187。第三,遵守形式有效之法的限度问题。就合法性的形式有效视角而言,虽然作为整体的受众接受法律与价值判断无关,但是之于个体完全可基于各种宗教、道德、正义理念或个人良知的因素来决定是否服从它。在此问题上它进一步认为,人们对法律的服从表现为,即便是现行有效法律其内容不符合正义,但是其程度尚可以忍受时,我们还要继续适用这个法律,这是因为“通过法令和国家权力来保障的实在法是具有优先地位的,即便其在内容上是不正义的、不合目的性的”[17]。

由上文的分析,可以看到以形式有效为视角的合法性理论,斩断了道德或价值判断与法律在逻辑上的联系,试图在法律科学内部来获得对法律合法性的证明。就此而言,该论证范式也是基于现代社会价值多元的背景,由于相互竞争着价值无法为法律提供合法性的论证,由此才开启了通过形式有效性寻求合法性的大门。与程序性共识视角将合法性的重点基于受众的共识不同,形式有效性视角将合法性的寻觅落到了客体之形式有效的身上,同时人们对法律的遵守和接受并非因为道德、哲学和宗教的判断,而仅是由于法律的形式有效性。“在祛魅化的现代世界,随着形而上自然法的失坠,正当性(即本文中的合法性)则落脚于法律,以合法性(即本文中的合法律性)为标准、典范和呈现形态。”[18]这样,在形式性有效的视角下,法律合法性的证明就变成了对合法律性的探求,也即合法律性代替了合法性。

四、接受的实效性视角

如果说有效性视角在探究合法性之时将论证着力点放在合法性的客体之上的话,那么尚还存在着一种以受众为重点来探究合法性的视角。这一视角既不执着于合法性受众的共识之于客体的价值,亦非关注客体的有效性,而独钟情于公民即受众对法律系统在事实上的接受,服从法律,以及对法律机构的信任和忠诚,我们把这种谋划合法性的范式称之为接受的实效性视角。在此有必要先说明在法学语境中有效性与实效性的区别。有效性是指法律规范要求人们为一定之作为或不作为,亦即“法律上的应然”;实效指向于实然层面的事实,它乃是指规范在实然、经验上可加以观察的社会或心理现象,也即规范事实上被应用及遵守,或者出现了符合于该规范之人类行为[19]。这样,我们可以认为“有效性”指称的是法律规范的“应然性”,而“实效”则是指向法律规范的“实然性”,当然这种“实然性”并非规范本身形式,而是规范在事实领域中得到实现。

以实效性为视角的合法性理论坚称,只要人们能够接受既定的法律秩序,同时亦能够依照该秩序所设定的规范行为,那么该法律秩序具备了合法性的要求,是故,该论证范式是试图以合法律性涵盖了合法性。这种通过经验性事实表现出来的合法性主要以人们在事实上是否接受法律秩序或规范为判断标准,只要人们接受它(仅是事实层面的而不涉及价值判断),那么法律则具有合法性,反之则否。正是基于上述的理论主旨,实效性视角认为合法性源于“人们对法律统治权利的相信”[20]。按照人们法律之统治权利相信的程度不同,该论证范式也存在强弱之分。前者认为人们对法律统治的相信是“基于道德或价值的理由的接受”;后者则“假定人们愿意去遵守法律规范,而不顾及这种愿意的基础是什么”[2]244。在现代法律理论中,运用强势意义经验性地研究合法性的始作俑者乃是韦伯,而弱势意义上的视角则为卢曼在探究合法性时所坚持。

从本质上说,韦伯的合法性理论是诉诸对合法律性的信仰。在探究现代法律的有效性标准时,韦伯区分了社会学的有效性与法律教义学的有效性,他感兴趣的是法律秩序的经验有效性也即法的实效。这种经验的有效性呈现为一种事实上的规律性:唯有人们在事实上服从秩序,该法律秩序才是有效的[2]44。很明显,这种经验的有效性指向的是法的实效,质言之,经验有效性就是法的实效。经验有效性关心的是事实上发生了什么样的事情,“至关重要的是人们对法律规范、服从或不服从规范所可能导致的后果的信念,这种信念呈现为人们行为的原因并产生了事实上规律性”[21]。对韦伯将合法性归结为对合法律性的信仰,图里奥是这样概括的,“韦伯仅将合法性单一地理解为一个经验的概念,合法性连接着法律秩序的经验有效性,以及人们在事实上对法律规范所持有的信仰……不过这一推论并不准确:更精确的是,对于韦伯而言,现代法律的合法性基础并不是依赖于合法律性而是源于对合法律性的信仰”[2]45。

与韦伯不同,卢曼在弱势的意义上对法律合法性展开阐述,一方面他坚持了韦伯对法之合法性研究的经验性路径,他认为:“通过现代实证法条件下的社会学观察,规范的合法性问题已不再适宜:立法和判决的程序系统,已使得法律基于道德或价值的评价不值一提”[2]243。卢曼并不赞同韦伯在强势的意义上理解合法性,他认为:“在当代法律的条件下,再也没有任何观点是在强势的意义上谈及合法性。现在,合法性仅表示对法律共同体的一个确定的基本态度:即普遍地愿意遵守法律以及政治家们所作出的其他决定。”[2]244在做出上述判断之后,卢曼认为法律合法性的获取唯有诉诸系统论的立场。在卢曼看来,现代社会是一个功能分化的系统,根据内部功能的不同,在社会又可以分为诸如政治、道德、法律等子系统。就法律系统而言,它承载着为社会提供规范性预期的功能,其实现该功能的方式则是自我指涉与自我生成——即法律的自治。卢曼进一步认为,在法律系统内部,由于法律是一个封闭的系统,它无须求助于外在的规范来维持自身的有效性,法律的有效性毋宁是一种循环的结构,而不要诉诸最高的规范,所以,法的合法性只能诉诸系统的内部。在卢曼看来,封闭的法律系统与外部环境也存在信息交换的关系,只不过这种联系是认知上的而非规范上的,这样卢曼就切断了法律的合法性与外部环境的联系。与此同时,法律在事实上的实效性一直为卢曼所坚持,他认为“集体的社会生活包含着规范性的法规,这些法规排除了其他各种可能性,并坚持必须达到一定实效的程度。社会永远是如此的,尽管法律形成的技术程序及其对于实际行动的决定程度,会随着不同的领域而有所差别。实际上,最起码的法律上的导向是处处都不可缺少的。”[22]基于以上的认识,卢曼对合法性探究的实效性视角,是用合法律性来涵盖合法性。基于系统论的合法性主张“用法律理论内部对正义/不正义,道德/不道德的复杂讨论将法律系统自我指涉的真实情况掩盖起来,用法律理论对法律系统的内部批判来转化、缓解和削除人们对法律的外部批判。它通过对吊诡的时间化处理,发展出一整套的法律程序,通过将吊诡推向不确定的未来从而消耗和吸收人们对合法律性的批判与不满……如此,合法性命题的批判潜力便被内涵于合法律性命题之中”[12]。

通过上文的分析可以看出,以接受的实效视角研究合法性的理论,着重研究人们服从规则或者对具有约束力规则不服从的行为之规律性,这种规律性是可以通过外部的观察加以探知的。从不同的方式加以概括,人们事实上服从规则的规律性表现为基于信仰的合法性和立足系统论的合法性,虽然此二者对合法性把握的路径有所区别,但坚持事实上对法律的接受则是它们所共有的。

五、余论:迈向一种综合性的视角

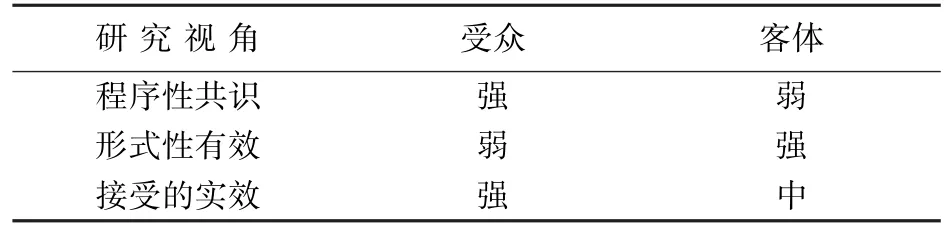

通过上文的分析,现代法律合法性理论研究的3个视角都坚持这样的观点,即将合法性诉诸整全论式的道德、哲学或宗教等范式已经不再可能,基于此,3个不同视角的理论乃是在同样的背景和问题意识下展开了对法律合法性的探求,换言之,现代性大幕的拉开及境遇构成了合法性理论研究的总谱系。将研究现代法律的合法性理论理想类型化为3种不同的视角,主要是源自不同的视角对合法性要素中的受众与客体重视程度的强弱而加以区分(见表1)。虽然,这些考察合法性的不同视角在实际的内容上亦有交叉之处,但将其标志性特征加以理想类型化的处理更能说明其理论的基点。不过,我们在阐述了这3种视角的理论主旨之后,仍需要进一步了解它们的缺陷。

表1 合法性要素中受众与客体的重视程度

在合法性研究的传统范式无力回应现代法律的情形下,以程序性共识、形式性有效以及接受的实效为不同视角的合法性理论展开了各自的论证,它们的出现无疑极大地推进了法律合法性理论研究的深度和广度。不过,这些理论又在不同程度上存在着一定的瑕疵。哈贝马斯认为基于重叠共识的程序理论是一种“垄断式”方式,它仅是换了形式的“独断论”,而他自己的商谈程序则被认为是“无论在人类社会的过去、现在和将来都不可能实现,仅仅是一个善良愿望”[23]。基础规范理论永远也无法跨越“是”与“应该”的鸿沟,而承认规则将法律自治建立在封闭的语义学之下的构想终究沦为了另一种形式的“阿基米德主义”[24]。合法律性的信仰有着陷入“明希豪森之境”的可能,而用以论证合法律性涵盖合法性的系统理论则被斥之为只见系统而无世界,只见外在结构而无具体个人,只见观察和描述而无批判和改进。当然,限于文章的篇幅,无法在此一一细述3种视角的得失,想要说明的是,对于现代法律合法性的求证而言,这3种视角并不完备,它们仅仅抓住了合法性求证的某一面向而已。于是,问题就变为:除此以外是否有它途可寻?或许,采用一个综合性的视角来探索现代法律的合法性显得更为可取。从上述3个视角的关系入手,可以初窥另一种出路的端倪。

对于考察法律合法性的3种视角而言,它们在言明各自主旨的同时,也折射出相互间的暗通,这种暗通为合法性理论走向综合性的视角提供了可能。其一,在共识视角下,法律的有效性和实效性并非完全被摈弃。经由商谈民主程序或重叠共识所制定的法律,必须取得制度化的形式才能发挥实际效能。哈贝马斯以合法律性为中介的合法性也涉及有效性和实效性,也即现代法的“形式属性只能根据充满道德内容的原则才能赋予合法性的理由”[7]568。其二,对于有效视角而言,虽然其重点强调的是法律形式有效性,但是它也重视法的实效对于有效性的意义。如:凯尔森认为法实效是法效力的必要条件[25],而哈特则认为,关于法效力的内部陈述是建立在“这个体系是普遍具有实效的”的外部陈述的基础之上的[14]98。其三,就实效视角来说,形式有效性的向度并没有在实效命题中被遗忘,比如韦伯将现代法治社会的基础归结为逻辑形式理性法[26],而卢曼的自创生的法律系统论则为法律的形式自治提供了另一种佐证。共识的向度也体现在韦伯所言的作为形式理性法的分析起点的工具性行动中,在他看来,工具性的行动是人们共同认可的行动依据。由上述分析可以得知,不同视角在处理合法性之实际问题时的暗通,正说明了研究合法性的采用综合性视角在实践上是可能的。

采取综合性的视角来研究合法性的可能,还可以在法概念中得到明证。合法性的研究始终绕不开法律的概念,因而,对法概念的界定也决定着合法性研究的面向。阿列克西对法概念发问到,“哪一种法概念是正确的或完备的呢?这一问题的答案可以转换为3个因素之间的相互关系——即权威的颁布、社会实效和内容的正确”[27]。在他看来,法律乃是具有双重属性的事物,其双重属性集中地体现为它同时具有现实或事实之维与理想或批判之维,进一步来说,权威的颁布(有效视角)和社会实效(实效视角)构成了法概念的第一个维度;而内容的正确(共识视角)构成了法概念的第二个维度[28]。从法概念所具有多重维度可以发现,研究合法性的3个视角仅是抓住法概念的某一面向而言,因而,要全面地研究合法性采取一个综合的视角不仅是可能的,而且是可行的。

采用综合视角探索现代法律的合法性,乃是认为判断法的合法性的标准必须同时具备共识、有效以及实效3个维度,同时,在法之合法性的理论中, 这3个要素应处于同一个共同体中。细言之,有效标准在合法性的判断中应居于核心的地位,在我们看来,任何对法律的基于价值性的诉求或批判要想取得成功首先要满足形式有效的条件。因为在实证性已经成为法律之典型特征的现代社会中,形式有效是保证法律科学自身以及法律独立的前提,舍此,法律则会又一次沦为其他学科的“附庸”。实效标准是合法性的检验标准,对于法律而言,如果得不到人们在事实上的遵守,而只徒具形式有效则是一具空文。共识标准在合法性中则比较复杂,它承担着一个防御的功能,所谓防御性乃是为了防止法律的分离与民众的不认同。防御性说明的是,在现代价值多元的条件下,共识不是合法性直接决定性因素,而是起着维持整个法律秩序得以认同标准的作用。最后,我们想用考夫曼的一段话来结束本文的考察,他说:“如果正确地理解观点的多样性、学说的多元主义的话,之于哲学,它们绝不是障碍或死胡同,恰恰相反,而是其充分发展的必要条件……唯有从千百年来许多人的共同作用角度来理解哲学的人,唯有能从分歧中看到一致的人,方可挣脱相对主义。”[1]7其实,考夫曼对于法哲学研究的判断也适用于法律合法性的理论研究,同样,唯有在多元的视角中看到合法性的一致性,才能为合法性理论的研究提供更为坚实的基础。

[1]阿图尔·考夫曼,温弗里德·哈斯默尔.当代法哲学和法律理论导论[M].郑永流,译.北京:法律出版社, 2002.

[2]KARRALO T.Critical legal positivism[M].London: Ashgate Publishing Limited,2002.

[3]韦伯.学术与政治[M].冯克利,译.北京:三联书店出版社,1998:48.

[4]STEFANIE D.Legitimacy in the european union and the limits of the law[C]//ERIK C,WOUTER D,BERT K. Facing the limits of the law.New York:springer-verlag berlin heidelberg,2009:194.

[5]约翰·罗尔斯.政治自由主义[M].万俊人,译.南京:译林出版社,2000.

[6]熊伟.问题及阐释:现代法之合法性命题研究[M].北京:中国政法大学出版社,2012:207.

[7]尤尔根·哈贝马斯.在事实与规范之间[M].童世骏, 译.北京:三联书店,2003:33-35.

[8]章国锋.关于一个公共世界的“乌托邦”构想:解读哈贝马斯《交往行为理论》[M].济南:山东人民出版社, 2001:154.

[9]李俊增.多元分歧与正当性:对Habermas程序主义法理论之检证[C]//应奇,张培论.厚薄之间的政治概念(卷二).长春:吉林出版集团有限责任公司,2009: 233.

[10]谈火生.民主审议与政治合法性[M].北京:法律出版社,2007:205.

[11]韦恩·莫里森.法理学:从古希腊到后现代[M].李桂林,译.武汉:武汉大学出版社,2003:371.

[12]鲁楠,陆宇峰.卢曼社会系统论视野中的法律自治[J].清华法学,2008(2):54-73.

[13]H.L.A.哈特.法律的概念[M].许佳馨,李冠宜,译.北京:法律出版社,2006.

[14]赫尔穆特·科殷.法哲学[M].林荣远,译.北京:华夏出版社,2002.

[15]支振锋.驯化法律:哈特的法律规则理论[M].北京:清华大学出版社,2009:99.

[16]胡小平.论凯尔森“纯粹法学”的内在矛盾[J].浙江学刊,2010(2):160-163.

[17]古斯塔夫·拉德布鲁赫.法律智慧警句集[M].舒国滢,译.北京:中国法制出版社,2001:170.

[18]张超.德沃金论合法性与正当性的整合[J].河海大学学报:哲学社会科学版,2014,16(1):84-88.

[19]颜厥安.法与实践理性[M].北京:中国政法大学出版社,2003:256-258.

[20]ALLEB B,ROBERT O K.The legitimacy of global government institutions[C]//Allen B.Human Rights, Legitimacy, and the Use ofForce. Oxford:Oxford University Press,2010:105.

[21]WEBER.Economy and society:an outline of interpretive sociology[M].Oakland:University of California Press, 1978:311.

[22]LUHMANN.A sociological theory of law[M].London: Routledge&Kegan Paul,1985:1.

[23]勃伦克·霍尔斯特.交往理性与报复的权力[J].社科文献汇编,1983(8):28-33.

[24]罗纳德·德沃金.身披法袍的正义[M].周林刚,翟志勇,译.北京:北京大学出版社,2010:165.

[25]汉斯·凯尔森.法与国家的一般理论[M].沈宗灵, 译.北京:中国大百科全书出版社,1996:138-139.

[26]郑戈.法律与现代人的命运[M].北京:法律出版社, 2006:118.

[27]ROBERT A.The argument from injustice:a reply to legal positivism[M].Oxford:Oxford Clarendon Press,2002: 13.

[28]ROBERT A.The dual nature of law[J].Ratio Juris, 2010,23(2):167-168.

D901

A

1671 4970(2014)02 0083 07

10.3876/j.issn.1671 4970.2014.02.016

2014 03 02

国家社会科学基金青年项目(CIA110150);江苏省高校哲学社会科学研究基金项目(2011SJD820023);江苏省高校“青蓝工程”资助项目(苏教师[2012]39号)

熊伟(1976—),男,江苏盐城人,副教授,博士,从事法学理论研究。