杂乱有章:辅导机构学校化与学校辅导机构化

——兼对校外“辅导热”的社会学分析

2014-06-22程天君陈晓陆

程天君 陈晓陆

(南京师范大学 教育社会学研究中心,南京 210097)

一、校外辅导热:一种教育“乱”象?

当今,辅导机构在我国遍地开花,不仅大城市有其“根据地”,农村也不难觅其足迹;“第三学期”*学生的假期(主要指寒暑假)被用来参加各种学习辅导,这让他们感到假期变味,与在校学习没有多大区别,故而被戏称为“第三学期”。已不再是城市学生的“专利”, 许多乡村学校的孩子也卷入其中。各式各样的辅导机构、名目繁多的辅导班大量出现在公众视野,走进很多人尤其是在校学生的生活,诸如“新东方”“龙文”“学大”等声名远播的辅导机构以及“奥数冲刺班”“衔接班”“精英班”等花样百出的辅导班对于很多人来说并不陌生。在校园张贴栏上、路旁电线杆上、城市公交车上、报纸杂志上、电视网站上、大街两旁灯箱上以至人们的邮件、短信里,无不充斥着辅导机构的广告和宣传,比如“要想考得好,就找×辅导”、“20天让孩子说一口流利英语”、“一流师资,一流设备”,等等。在学校门口,尤其是重要考试到来之前的一段时间,各种各样的辅导宣传单扑面而来,更有学生家长接到辅导班人员的营销电话和短信轰炸,甚至有家长走在路时也会被手持宣传资料、着装正式的兜售者请进辅导机构让“学习规划师”为孩子学习问题“把脉开方”。

于是,放学对一些学生却意味着从学校课堂走向校外补习课堂,甚或继续在同样的学校乃至同样的教室跟着自己的老师额外“补习”。在节假日,辅导机构更是门庭若市,学生往来纷错如织,和正常上课几无二致。商人、教师、在校大学生乃至高中生纷纷涌进辅导机构,合伙投资者有之,自己开班者亦有之;兼职者有之,全职者亦有之。小到小学生甚至学前儿童,大到大学生甚至校外社会人员,很多人都有参加辅导班的经历,或为提前学习主流学校课程,或为优上加优、保优,或为补差、提升,或为升学,或为考证。而家庭是课外辅导的买单者,家长为孩子在校外辅导上的投资,少则几十数百元,多则成千上万元,单笔辅导费用高者甚至可达六十余万元*2012年9月4日中央电视台财经频道“经济与法栏目”报道称,“补习班的费用年年看涨,最高的单笔消费居然高达63万元”。。

课外“辅导热”这种现象并非“中国特色”,在韩国、日本等东亚国家或地区很是兴盛。这种深深植根于东亚文化的实践,而今在西亚和中亚、欧洲、北美以及非洲日趋明显;而且,经由互联网提供的新型课外辅导正在跨越国家而模糊了地理疆界,对全世界的大部分学生而言,放学铃声敲响之际并非学习时日结束之时。[1]在国际上,课外辅导常被称为“影子教育”(shadow education)——亦称tutoring—辅导、private tutoring/classes—私人辅导/班、complementary teaching/education—补习教学/教育、private supplementary tutoring—私人补充辅导或supplementary fee-paying classes—收费补习班等——即一系列发生在正规学校教育之外、旨在提高学生正规学业生涯(formal school career)的教育活动。[2]简言之,影子教育就是指正规学校教育之外的教育活动(educational activities outside of formal schooling)[3];尤其指那些私人的、相对昂贵的备考形式的辅导活动[4]。换成中文来说,就是私人课外收费辅导或补习。影子教育作为学校之外补充性的、私人资助的学术课程,是一种发生在所有国家的全球性现象,各国参与程度介于10%到80%以上不等,像影子一样,它通常以不被人注意的方式运作,并在课程和目的上采用正规学校的形式。[5]

20世纪90年代中期,一项关于影子教育趋势的跨国研究发现,在41个国家里,八年级学生平均每10名学生中有4名参加了每周一次的某种形式的补习,以此作为满足教育需求和充分利用教育机会的手段。[6]36而今,在许多国家,普通学校教育并不发达,家长甘愿为补习教育买单(willing to pay for complementary education),特别是在非洲、亚洲还有南欧和东欧的某些区域,校外辅导(tutoring)能够支配学生的教育经历。[7]从世界范围来看,课外辅导的形式各不相同:一些辅导采取小组或一对一的形式在学生或辅导教师的家里进行;在一些国家,课外辅导与主流学校教育一样,以20~30人的班级为单位在教室里进行;还有少数地区,学生在挤满了人、辅以视频设备的大型阶梯教室接受辅导;此外,通过互联网运用网络摄像头进行的辅导也越来越常见。[8]辅导的内容可能与当周学校的具体课程相关联,也可能会有额外的材料;辅导会在平日放学后、和/或周末与节假日里、和/或学校假期里进行。[1]

校外辅导常被作为“乱象”来加以攻击:认为它冲击并扰乱了主流教育,指摘它维持并强化了社会不公平,批评它增添并加重了学生学业负担等,不一而足。鉴于其“负面”影响,许多国家对校外辅导采取了限制甚至是禁止的政策,譬如,韩国出台《教育正常化及过热课外消除方案》*此方案规定:“禁止学校教师提供补习服务,禁止通过有线电视节目等方式补习,同时通过征收高额营业服务税和抬高办学资质等措施,逐步限制和关闭课外辅导教育机构”。见张雷生:《韩国与课外补习“斗争到底”》,载《中国教育报》2009年8月16日,第2版。,我国也有“限奥令”及各地出台的其他限制补习的政策等。其他许多国家也“直面”(confronting)影子教育问题,认为只有降低考试的重要性才能减少对校外辅导的直接需求;同样地,稳定所有教育层次的质量才能减少家长对补习教学的需求;给予官方学校系统的教师足够生活的高薪才能有助于减少由他们充任的校外辅导职员的供应。[9]

然而,“辅导热”、“影子教育”并未因“攻击”、“抵制”而真正“退烧”,反而呈现一种燎原蔓延与大幅扩张之势。仅在我国,关于是否要办补习班、是否要上补习班问题的争论无论在官方还是再民间都如火如荼。在官方,新中国成立至今,我国先后推出的56个“减负”法令并未、也不可能真正减负,可谓“年年减负年年负,岁岁出招岁岁糟”,“减负”之难堪比“楼市调控”,[10]伴随着减负失败的一个现象就是辅导班的火爆实践。在民间,关于辅导班的争论与参见辅导班的火爆更是激烈,2013年8月21日,中央电视台一个秉持“实事求是、推进共识”宗旨的《1起聊聊》栏目,试图就此问题进行对话、聊天,而参与的学生、家长及社会人士却组成了截然对立的双方,并展开了唇枪舌战式的激烈辩论,以致主持人易中天几乎失控。不断蔓延与呈现“杂乱”之象的影子教育已成为社会密切关注的热点和难点问题之一,此类教育对主流学校教育产生了不可忽视的影响,对各国政策制定者也提出了一系列挑战,并且关乎教育与社会这个教育社会学的经典议题——观察影子教育系统通常可以查明关于官方教育系统与社会的诸多事实。[7]因此之故,对校外“辅导热”问题及辅导机构进行关注与研究,就显得尤为必要和重要,而非一个“乱”字所能了得。

校外辅导何以在被作为“乱象”加以攻击、并被三番五次叫停,并在背负着“强化社会不公平”罪名的境遇中能够得以生存并在全球蔓延?“乱象”背后有何“章法”和机制?影子教育将走向何方? 辅导机构和主流学校将是一种怎样的关系存在?本文拟对这些问题加以探究。

二、学校和大众教育的近代崛起

辅导机构的影子教育与学校的主流教育关联密切,其兴起与变化深受学校主流教育的影响。故有必要首先对学校大众教育的崛起、作用及其运作逻辑予以简要交代。大众教育(mass education)指现代学校教育的兴起、扩展和普及,是面向全民的教育而非特殊阶层或少数人的教育,主要包括小学、中学阶段的国民教育。宽泛地讲,大众化的高等教育也是大众教育的一个逻辑延伸和组成部分。学校教育在全球伴随着现代性的扩张而迅速扩展,这已成为当今社会的一个重要特征。19世纪,随着西方工业化及城市化的发展,社会控制形式、生产方式、教育观念等发生了一系列改变,以往那种小规模的教育已经难以满足大规模生产的需要,这就要求要对“无知”大众或“危险阶级”进行相应的教育,大众学校教育应运而生,大规模的学校教育开始逐渐成为教育的主力军。然而,在整个19世纪,全球只有少部分人上过小学,在此之前大众教育更是无从谈起。20世纪初,初等教育被认为是适合大众学生水平的教育形式,在工业化国家迅速发展、臻于完善;在殖民地的非工业国家,初等教育按照不同的模式亦有所发展。但这一时期接受中等教育和高等教育依然是少数精英的特权。及至20世纪中叶,大众初等教育在一些比较富裕的国家得以普及,在随后的40年里,在一些比较贫穷的国家才得以实现;大众中等教育在小学教育普及后的一二十年间,入学率也急剧上升并得以普及。“截至1985年,世界上80%的国家大众教育都已经是义务教育,免费初等教育权被载入联合国人权宣言。大众入学率也在激增,超过90%的世界儿童受过一定时间的学校教育,超过20%的世界人口上过小学或中学。国家教育支出增加,在政府支出中占了相当大比例,那些最穷困的国家甚至接受其他国家和国际机构的金融和道义援助以维持基础教育系统。”[11]

20世纪60年代以来,大众高等教育开始在世界迅速发展。譬如,“60年代,欧洲许多国家高等教育在校人数每五年就增长一倍,发展到70年代中期,每隔七八年或十年便会再次翻倍”[12];再譬如,及至1970年,美国在校大学生人数已达650万,占同龄人口的45%[13];又譬如,中国自1999年高校扩招以来,至2001年普通高校本专科招生三年间平均增幅为33.5%,1999—2004年平均增幅高达24.8%,六年扩招超过5倍,连带地,中国已在2008年超过美国成为世界上最大的博士学位授予国家。现如今,大学教育在许多国家已呈现出越来越明显的普遍化、大众化特征。教育告别了“初等为大众”、“中高等为精英”的时代,更是告别了被极少数或特权阶层所独占的时代,已然成为大众化现象,学校数量也随之迅速增长。

大众教育已是现代教育的主要组成部分,这是一种世界现象。从工业革命到第二次世界大战结束,许多发展中国家竞相模仿借助于工业革命巨大成功而在全球扩张的西方资本主义制度,随着国际教育组织的出现与发展,以现代学校制度为核心的现代西方教育制度也作为发展中国家实现现代化的法宝在各国得到推广。从20世纪50年代迄今,世界渐成“地球村”,各国教育的联系也不断加强,从教师资源、课堂教学、教材教辅、管理模式、测评形式、考试试题等都在一定范围内实现了资源的共享,一个跨越国界的“全球教育体系”日益凸显并发挥着重要的作用。学校教育在政治层面上是一种国家的事业,然而其课程、教学与管理等却不单受各国与和地方的影响,也备受跨国力量的影响。譬如,今日美国教育工作者把比照国际标准对其学校绩效(school performance)进行“标杆管理”(benchmarking)挂在嘴边[14]preface xi,中国社会则以学校为何培养不出“国际型”创新人才向教育发问,很多国家会重视学生在国际比赛项目中的表现等等,无不是受跨国力量影响所致。“关于学校教育能够与应当对社会有何作为的观念、要求与期待,已远远超越了任何一个国家的特殊国情,相同的全球观念、要求与期待已经渗透各国并大大地改变了它们的学校,使之与世界其他学校相一致”。[14]3如今,几乎所有国家都渴望在教育上实现全民适龄国民入学,大众教育在很大程度上已被人们理所当然地视为一种世界性教育制度。特别是自世界全民教育(EFA)会议1990年在泰国召开以来,推动现代大众学校教育已成为世界各国国家教育政策制定者和研究者关注的主要焦点。[15]

从组织制度而言,学校及其大众教育在社会大众及国家相关法律、政策等的支持下运行,具有一定的“合法”强制性,很多国家实行的“义务教育”就是将学生强行纳入学校组织的一个工具。发展至今,高度制度化和大规模的学校教育以其牢固的“合法地位”占据着教育的绝大部分江山,影响深刻而广泛,学校教育的大量存在与合法地位被视为一种“理所当然”和广为接受的东西。就其作为组织来看,学校是一种正式的组织,标准化是学校运行的重要形式,正如迪戈蕾所言:“20世纪初,教育家们开始像办工厂那样去办学校,我们今天所熟知的学校教育的许多方面都是从工厂车间直接移植到学校教室里来的。现在,保存记录、制订课程表、布置教室、划分学期、安排上课时间和课间休息、管理制度、教学和年级划分等都实现了标准化。每一所学校,每一个地区都有详细、准确地写明如何行事的手册。质量控制和可以互换的观念从工厂引入到了学校。”[16]理性主义、效率为本、法理权威是科层体制的三大有力支撑,学校就其作为组织自身而言,具备科层制的一些典型特征:秉持理性主义价值取向的学校理念,追求以效率为根本的工作目标,实行以法理权威为基础的运作机制,除此之外还运用各式技术作为控制手段。总之,学校的外在因素与其自身逻辑无不在巩固着学校在教育领域的“霸主”地位。

结果是,大众教育和学校的兴起,使得教育犹如世俗化宗教一般,“对公民的能力,对英才的权力,以及对使社会体系面临动荡时能自持的知足感的来源,都提供了使其合法化的说明”[17],使得教育日趋面向社会全体公民,大规模的学校及课堂成为其主要“加工厂”,也使得教育的普及具备了实现的可能;专业化和高级的社会职位数量也得以增长,接受不同阶段的教育对越来越多的人而言已由梦想变为现实,同时这也强化了学业成绩的合法性及其对人们的意义。这一切使得人们对学校教育有着难以割舍的情结和近乎盲目的崇拜与向往。与此同时,社会结构也在制度化大众学校教育力量的作用与推动下不断扩大,各种社会组织更加具有同一性,在现代世界中,几乎所有的民族国家都出现了组织上相似的教育体系。乃至整个社会都“学校化”了,学校制度乃是社会精神进一步蔓延、渗透于其他社会制度之中的主要原因,学校制度的逻辑业已成为其他社会制度的逻辑。[18]一句话,学校教育(schooling)已然成为一种全球制度(global institution)[14]169-178。

然而与此同时,正如有学者指出,伴随着其对学业成绩的残酷投注(relentless focus on academic achievements),学校教育强化了所有学生要“做好”(do well)的重要性,以便获得等第、教育发展及其他重要的学校文凭。掌握诸如数学和科学之类的科目,已经不单单是学校教育的一个结果,而是形塑其他一切的核心要素。作为制度的学校教育,导致家庭私下窄化(funnel)他们通过学校教育过程来获得的优势,全世界的公共大众教育已经驱使各国家庭购买大量校外辅导与相关服务,以帮助子女在学校的数学和科学等科目中表现更佳,在一些国家这类活动已成为学校教育的制度化组成部分。由此,大众学校教育的扩张,已经对学校教育的公共控制与学校教育后果中私人利益之间的关系,产生了深远而未卜的效果。当生产知识并将其以成绩形式传授给孩子的学校教育成为基本的世界性制度之时,人们会期望继续增加校外的、尤其是与孩子学校成绩相关的教育活动。[14]54-70学校教育的逻辑制造了额外的教育之需,而存在于校外的影子教育恰好便迎合了人们的这种期望。由此,校外的“影子教育”借助于现代制度化学校教育的逻辑和力量再度兴起,并日渐转型。

三、“影子教育”的兴起及其转型

看似与学校教育相对的“影子教育”,实乃一种发生在正规学校教育之外却旨在提升学生正规学业生涯的教育活动。“影子教育”作为正规学校教育的“影子”,这个比喻性的名称贴切地反映了二者之间紧密的关系:第一,私人补习辅导只因主流教育的存在而存在;第二,当主流教育系统的规模和状态改变时,教育补习的规模和状态亦随之发生变化;第三,在几乎所有社会中,社会公众的注意力更多关注于主流教育系统而非它的影子;第四,影子系统的特征不如主流系统明显。[19]鉴于影子教育与学校教育之紧密关系,也鉴于前者所受的关注远不如后者,故以下拟着重对影子教育的兴起及其转型进行探讨。

(一)影子教育的兴起

尽管“影子教育”这一概念在20世纪90年代才被提出,在21世纪初才被零星介绍到我国,然而这种教育的思想、雏形或渊源却无妨溯源至古代。毕竟,教育从总体上经历了从非形式化到形式化、非实体化到实体化、非制度化到制度化的演变;反言之,早在形式化、实体化、制度化的学校教育取得主流和霸权地位之前,非形式化、非实体化、非制度化的教育便已存在。在我国,影子教育思想可以追溯到曾言“自行束修以上,吾未尝无诲焉”的孔子及其私学。春秋战国是奴隶制向封建制过渡的历史转变时期,教育由“学在官府”变为“学在四夷”,社会上呈现出私学与学派相得益彰之景象。此类教育对当时不景气的官府正规教育起到了一定的弥补甚至替代作用。古时典型的“类辅导机构”当推书院,起初书院“多为个人或家族读书治学之所,既不普遍,也没有系统的规章制度”[20];后来其目标发生改变,“书院的一切教学活动都以科举为主要目标,为了让学生及早适应科举考试程序,书院甚至时常举行‘模拟考试’,考试内容、方法等都与科举考试相似”[21]。这类私人所办、具有招生教学特色的书院在一定程度上受到官学变化的影响并作用于官学,与当今辅导机构有着类似的功用,成了诸如太学之类的官学机构的影子。古时一些名门望族会独自或“组团”花钱在祠堂边盖房建文社,聘请“名师”辅导,以提高其子弟中举率;在现今中国,大量私人家教或小规模强化辅导班的存在,一定意义上可以说是它推陈出新后的再现与升级。在西方,影子教育的前身可追溯到古希腊,尤其是在智者大量进入雅典之后,表现最为突出。公元前5世纪之后,希波战争雅典获胜,自此雅典在政治、经济、文化等诸多方面进入了黄金时代。当时智者“被用来专指以收费收徒为职业的巡回教师”,他们“以金钱而不以门第作为教学的唯一条件”[22],这便在满足辩论演讲这一时代需求的同时扩大了受教育对象的范围,弥补了雅典文法学校、琴弦学校与角力学校等传统教育的不足;而今的希腊,影子教育尤为突出,2000年对其大学新生的调查显示,80%的学生曾参加补习班,50%的学生请过私人家教[23],某种程度上亦不妨说是它改头换面后的再现与复兴。

在历史发展过程中,书院、私塾等在补习教育活动中扮演了重要的角色,曾在历史上弥补甚至代替主流教育以教授社会上各种各样的学生。在有限的教育活动中,影子教育的出现为学生获得更多的教育机会提供了重要途径。发展至今,书院、私塾等所进行的教育似乎皆已消散,然事实上它们仍在以自己特有的方式或变式存在并发展着,大型辅导机构的盛行,小规模或一对一家教的蔓延,无不在变相延续着传统辅导机构的存在。形有所变,影有所变,然盛行之势似乎有增无减。此种情状,中外皆然。

在中国,课外辅导具有相当规模。2004年一项对中国4 772户城镇居民教育与就业情况的调查表明,小学、初中、高中学生均有过半参人数参加过课外辅导,比例分别高达73.8%、65.6%、53.5%。[8]15以下一些数据应该能够说明全球各地课外辅导的规模:[8]14孟加拉国:2005 年的一项研究显示,31%的小学生在接受课外辅导(其中农村地区是28.2%,城市地区为51.7%);埃及:2007年大约50%的小学生和80%的中学生接受过课外辅导;英国:2008 年一项针对家长的随机电话调查显示,12%的小学生和8%的中学生在接受课外辅导;加纳:2010年对家长的一项调查表明,48%的家长表示曾为小学学龄的孩子支付过课外辅导费用;中国香港:2009 年的一项调查发现,72.5%的小学高年级学生和51.6%的中学生在接受课外辅导;日本:2007 年的一项调查发现,日本的课外补习学校(日语称做“塾”)为15.9%的小学一 年级学生提供服务,这一比例随年级上升而稳步上涨,初中三年级时达到65.2%,还有6.8%的初中3年级学生在家接受课外辅导,15%接受函授课程;韩国:据估计2008年有88.2%的小学生、78.4%的初中生、63.1%的高中生在接受辅导;葡萄牙:2005 年政府针对30 686 名报考国家大学入学考试的学生进行的一项调查显示,54.7%的人在10至12年级接受过课外辅导;瑞士:2009 年的一项调查估计,31.3%的15岁学生在调查之前的一学年内至少上过一次课外辅导课程。由上可见,影子教育已开始在世界范围内生根发芽,蔓延势头强劲。

影子教育何以兴起、蔓延?这与一定历史时期的政治、经济、文化及学校教育自身逻辑有着密切的关联。 首先,经济是一个基础性因素。一方面,社会经济的发展、人们收入水平和生活水平的普遍提高,为越来越多的家长投入子女教育提供了可能,家长为了孩子的未来,不惜重金投资主流学校之外的“影子教育”已不稀奇,这是辅导机构得以立足、影子教育得以兴起的经济基础。与此同时,经济的发展和社会的进步也对人们接受教育提出了更高的要求,而当主流教育无法满足人们的教育需求时,影子教育便成了他们在主流教育之外的一个选择。另一方面,主流学校的教师在其工资无法满足需要的时候,“道不行”便“乘桴于海”而另谋他业,投资少收益大的辅导机构遂成他们一大进军之地——与普通教师相比,优秀教师更容易实现此举,也有不少在校大学生甚至是高中生也从事影子教育以获得相应经济补偿——譬如,在苏联和东欧,“直到20世纪90年代初,校外培训(辅导)的规模并不大,但后来,经济崩溃,教师被迫从校外培训赚取额外收入以保持在贫困线之上,校外培训极大地扩张了”[24]。可以说,经济因素是影子教育兴起的首要原因。

其次,影子教育的蔓延与文化密切相关。譬如,以中国为代表的东亚文化圈深受“儒家文化”的影响,“万般皆下品,唯有读书高”的观念根深蒂固,“教育改变命运”、“学而优则仕”的信条流传甚广,“衣锦还乡”、“光耀门楣”的理想生生不息。在这样的文化气息下,学生会更加或主动或被动地参加各种补习班,以期用优异的学业成绩升入理想的学校,争取光明的前途。儒家文化影响深远的地区为影子教育提供了沃土,故而影子教育在中、日、韩等属于东亚文化圈的国家颇为盛行,从某种意义上可以说影子教育已经成了这些地区和国家的教育文化乃至社会文化。而在以美国为代表的主要是移民社会的北美,不像东亚一些国家那样拥有影响深远的本土历史,对独立个性的尊重、对个人主义的崇拜及对自由民主的追求,使得“个人能力”成为教育成功的主要考量,因此影子教育最初在像美国这样的美洲国家发展缓慢。然而,内部伴随着标准化测验及考试成绩在美国等国家教育领域中地位的提升,外部伴随着着日、韩等国的影子教育由“独特的国家模式”(anationally unique model)向为广泛学习目标提供补习服务的“世界标准”(the world norm)转换;同样显著地是,美国、加拿大等没有早期影子教育传统的国家也在进行变革,以便在影子教育转型为“所有学生的补充教育学习”(supplemental education for learning by all students)这一点上与日、韩汇合。[6]由此可见,文化、特别是世界教育文化成了辅导机构立足、影子教育扩张的观念支撑与思想基础。

复次,影子教育的兴起也得益于其带来的政治和社会效益。影子教育在很多国家和地区已发展成为规模巨大的“产业”(industry)、“生意”(business),对社会资金和人力资源的分配与流动起着重要的作用。影子教育既可增加就业渠道,缓解教师甚至是兼职学生的经济压力,又可补充主流学校教育的不足,满足学生个性化学习需求。一些大规模的辅导机构极大地增加了当地的财政收入,相关部门出于综合利益的考虑,即使面对政府的“禁令”,它们也是“上有政策下有对策”,对之不加干预甚至暗中支持。此外,影子教育可以使学生家长在一定程度上解放出来,有更多时间从事工作,尤其是低年级学生的家长表现更为明显,此时辅导机构扮演了类似“托儿所”的角色。影子教育带来的诸如此类的政治和社会效益在一定程度上直接或间接支撑和促进了影子的蔓延与兴盛。

最后,其实也是最重要的,是影子教育的兴起、扩张与主流学校教育本身有着密不可分的联系。一方面,正如前文已述,正是学校教育对学生学业成绩的残酷投注而其本身又不足以满足“取得更好成绩”之使命,影子教育才得以从学校教育这个母体中逻辑地、同时也是悖论性地兴起、蔓延和壮大。另一方面,影子教育在全球范围内的惊人增长是学校教育制度背后隐含逻辑发生转变的结果。[6]世界各国大众教育的兴起,使得人们进入高等教育的机会不断增加,但与此同时,高校的实力与排名对学生在社会上的工作获得、职位高低、晋升机会等均有不容小觑的影响,这使学子们对名校趋之若鹜,考名校的强烈需求与主流学校教育无法满足这一需求的矛盾加剧了教育竞争。尤其是我国的选拔性考试——一如小升初考试取消后“明星学校”的选拔性考试,二如“千军万马过独木桥”的高考——使得考试竞争白热化。社会竞争、学校排名、“应试教育”主导的学习等,像一座座大山一样压在学生及其家庭身上,学生与家长产生了过度恐惧与提前焦虑,很多家长不愿让孩子输在“起跑线上”甚至“起跑线前”等,这使得人们对正规学校之外的补习教育有了迫切盼望和大量需求。而在西欧、北美、澳大利亚和其他地区,课外辅导的扩张反映了教育的国际竞争日趋激烈,这在某种程度上是受全球化和各项指标的国际排名影响的,如经济合作与发展组织实施的国际学生评估项目。[25]可见,大众教育本身的不断扩张、教育全球化的日益凸显以及各国教育竞争的日趋激烈都在一定程度上促进了影子教育的发展与壮大。一句话,正式学校教育本身,孕育、催生并促发了看似其对立面的影子教育的兴起、蔓延与扩张。

(二)影子教育的转型

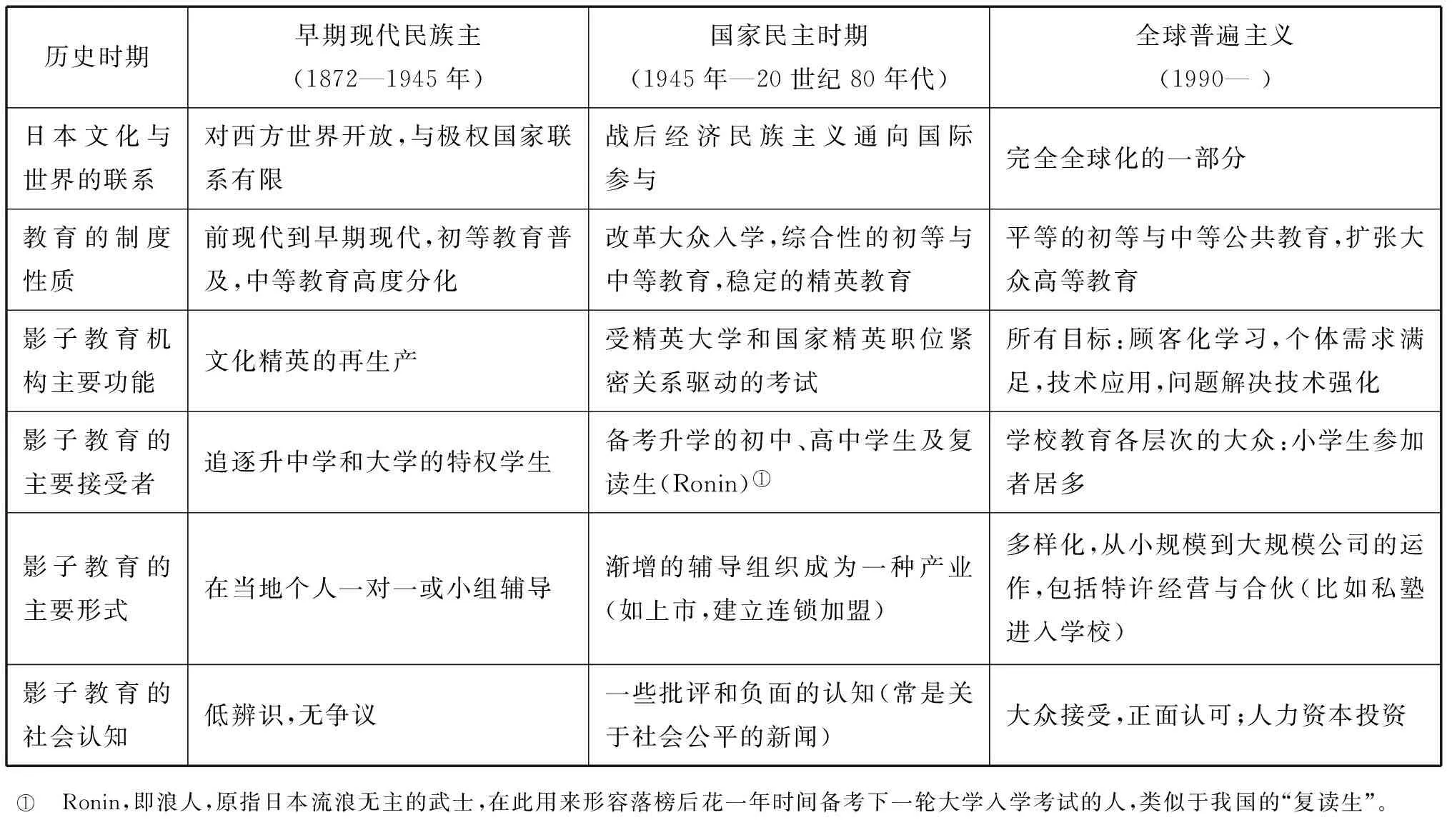

影子教育脱胎于主流学校教育,且“青出于蓝而胜于蓝”,在其发展过程之中,影子教育仿效并补充了主流学校学校教育。而随着隐藏在学校教育制度背后的逻辑发生变化,影子教育的形式和目标也随之发生了相应的转型。影子教育在日本的发展,典型地反映了这一转型轨迹,兹以此例加以分析。影子教育在日本可追溯到17世纪。日本封建统治时期小规模的教育形式已经兴起,在1872年新式国家教育体系出台之前,汉科、私塾和寺子屋等一直沿用,传统公立和私立教育各行其道。然而随着新式国家教育体系的出台,汉科、私塾和寺子屋等公立教育的影子变发生了改变。纵观影子教育在日本的转型,主要经历了三大阶段。[6](见表1)

表1 从早期现代民族主义到全球普遍主义:日本影子教育的转型

第一阶段(1872—1945年):此阶段影子教育的主要形式是一对一或小组辅导,功能是助考,使用者仅存在于竞争比较激烈的上层社会家庭。由于影响甚微,社会对之关注度和识别度不够,故鲜有争议。19世纪90年代,初等教育发展迅速,中、高等教育发展缓慢,资源有限故,而教育领域竞争激烈,这使得教育背景在当时变得尤为重要。学校任重道远,影子教育借势而起,第一批影子教育公司成立,如分别于1918年、1931年及1933年成立的Sundai、Zkai和Kawai-juku等。20世纪30年代,日本的影子教育随第二次世界大战的开始与正式教育的中断而被迫终止,这种状况一直持续到战争结束。

第二阶段(1945年—20世纪80年代):第二次世界大战后,日本仿效美国采用单轨制教育体制,随着综合性中等学校的改革,许多学生可参加公开的大学入学竞争。虽如此,高等教育却发展滞后,录取名额有限,且大学等级与劳动力市场中的地位紧密相联,日本政府遂引入标准考试,入学竞争极为激烈,考生压力很重。在此背景下,影子教育再遇发展良机,当时的媒体曾用“家教泛滥的时代”(ran-juku jidai)“考试地狱”(juken jigoku)描述影子教育及其处境,影子教育的参加者不仅有为了高考的高中生和复读生,还有初中生和部分小学生。在这一阶段,随着正规教育的发展,影子教育也发生转变,如Kwai-juku扩大规模,开设辅导分部,出售全国特许经营权,并通过详细询问和指导学生生活方式来强化学业辅导。简言之,此阶段影子教育机构数量随战后教育的发展而增加,影子教育因强大的正规学校教育制度逻辑而改变;尽管对其有负面认知与评价出现,但影子教育形成产业,并成为日本教育文化的一部分,深深嵌入日本社会。

第三阶段(1990— ):20世纪90年代之后,形成了学校教育和影子教育并存的局面。为了支持学生课后学习,一些地方政府从2000年开始寻求学校和私塾间的合作,影子教育被允许进入学校,影子教育在公共教育中逐步拥有合法地位。影子教育在这之后的发展事实表明:当日本与世界范围的高等教育扩张接轨之时,日本改革开始走向新兴的以终身发展为目标的全球教育模式,并以此取代为人员配备和精英生产而进行的学校教育,影子教育行业也在这个方向上发生了显著改变。像日本、韩国和其他影子教育广泛存在的国家,曾经发展出一套独特的国家教育模式(或许是一种更老的世界模式),而现在却开始转向一种世界标准的补习服务,即为了广泛学习目标而进行的补习服务。[6]

总体来看,在日本影子教育经历了从小规模“作坊”到大规模“公司”的转变、从对国家精英团队的培养到为考试作准备再到对大众提供个性化学习服务的转变、从被人质疑到与学校并存且取得合法地位的转变、从日本模式向国际模式的转变。相关研究认为,影子教育的巨大变化受制于整个教育系统,其变化跟国家历史多样性和全球社会的发展紧密关联,当国家官方教育体系转变成世界教育模式时,教育的逻辑和结构便造就了影子教育的转变。影子教育的扩张与转变,是不断增长的制度力量推动世界教育文化的结果;影子教育的蔓延与转型趋势之根源在于教育制度背后隐含逻辑的变化。在19世纪和20世纪早期,学校教育制度是与国家建构密切相关的,而如今,这一现代化的逻辑已经被后现代社会强调普及、强度和活力的新的教育逻辑所取代。[6]由于影子教育模仿主流学校教育并对其进行替代性补充,所以当主流学校教育作为一种制度发生变化时,影子教育也会随之发生改变。一言以蔽之,影子教育因应主流学校教育的逻辑而生,进而又由包括大众教育在内的“全球教育文化”所推动而发生了转型。展望转型之未来,影子教育将如何与学校教育相处?

四、学校教育与影子教育:形影相克抑或游移?

影子教育的强势复兴、借势转型及人们对影子教育服务需求的剧增,对主流学校产生着深远的影响。在现代社会,辅导机构里的影子教育最初曾作为主流教育的补充而存在,“补差”和“培优”是其两大原始与应然功能;然而,在影子教育展过程中,其功能之“实然”却远超“应然”,尤其是在主流教育出现式微之态时,在考试制度、学校与商业的“合谋”下,在一种关乎教育价值观的世界文化推波助澜下,辅导机构开始向替代主流学校的方向而跃跃欲试。主流学校是传授知识的主要、官方、正规场所,被认为是制度化教育组织的黄金模板,如今却面临着辅导机构的严重挑战。主流学校作为官方教育组织力量的一种体现,与体现民间教育组织力量的辅导机构存在着难以回避的生死纠葛与动态关联,它们将是一种怎样的关系存在,相伴、相克抑或相移?

(一)明争相克

教师与学生是学校的两大关键社会角色,任何一个角色的缺席都将致使学校教育“无源无本”,对于辅导机构亦是如此。 对主流学校师资的占用和在校学生的争夺,是很多辅导机构在发展过程中难以绕过的一个选择。在此过程中,也不乏主流学校的教师去辅导机构做兼职甚至罢停在校教学之业而投奔辅导机构或自行开班。辅导机构与学校在生源上的争夺,可以说是辅导机构与学校教师之间矛盾的集中体现:教师自己办辅导班或者去了另外一个辅导机构,这就会对其他辅导机构的生源产生明显的影响,“跟着老师走”成了影子教育里一个公开的秘密。辅导机构教育效果如何,学生的成绩无疑最有说服力,当重大考试结果出炉时,辅导机构便会制作张贴“成绩风云榜”,内容涉及补习前后学生成绩的对比、参加辅导机构的学生在主流学校“名列前茅”的明细、进入名校的学生人数或“升学率”等。这在给辅导机构起到宣传作用的同时,也给大家一种印象:孩子优秀成绩的取得,辅导机构功不可没。这些,无疑是对主流学校教育质量与效果的一种质问与“争功”。

随着对这种“资源与功劳”的明争,辅导机构与主流学校相克的一幅幅画面开始清晰浮现:主流学校的教师从事影子教育“心有余”而从事主流教育却“力不足”;在课外的辅导内容有余而在学校课堂上却有意无意“缺斤短两”;由于参加补习,学生对知识掌握的进度和程度不同,平添了学校课堂教学的更多困难;“部分”主流学校教师明示或暗示学生补习的做法,却殃及了主流学校教师的“整体”形象;社会大众对主流教育的怀疑、埋怨与送子补习的忙碌与负担并存;更有辅导机构发展成为大规模的“学校”,除了自己原有课程外,对主流学校课程也一并包揽。辅导机构 “夺师”“抢生”“争功”“损誉”“篡位”之举使得主流学校不得不接招应战。面对如此近乎“伤筋动骨”且导致“污名”产生的情况,官方采取相应措施以维护主流学校之正常运行,以应对辅导机构的挑战,出台了诸如“严禁在校教师开班”、“禁止在职教师去辅导机构兼职”、“对辅导机构进行规范和监管”之类的政策。这表明,辅导机构与主流学校的明争相克已露出冰山一角,也暗示着激烈的潜在争斗。

(二)暗合趋同

辅导机构和学校之间并非是单一的明争相克,还有暗合、趋同,并伴随着“合谋”与“双赢”。从整体而言,学校比辅导机构具有明显的优势:学校有稳定的、经验丰富的、持有资格证书的教师和颇为稳定的生源,有固定的硬件设施等;而辅导机构却较为简单,从教师到学生都具有较大的流动性,组织形式和管理方式与学校相比颇显单一。不过,随着辅导机构自身的不断发展,这种差距也在逐渐缩小。从经济回报上看,辅导机构有着低投资、高利润的特点,这是主流学校难以达到的。如果单从经济角度分析,辅导机构比学校更具有优势,更能以较少的投资获得较高的收益。这是否就可以说明主流教育和影子教育能够互换位置,主流学校和辅导机构二者的地位就会发生对立性转移呢?问题并没有那么简单。辅导机构和学校作为教育领域里的两大组织,并非简单的效率工具,二者皆无法摆脱外界的影响,故而对二者的分析不能仅局限于效率和组织本身,需将它们放在一个更大的制度环境中去分析。制度环境对组织的影响主要表现为“合法性机制使得组织不得不接受环境里建构起来的具有合法性的形式和做法”[26]76,如果学校和辅导机构等组织缺乏必要的“合法性”,便会陷入一种事关存亡的危机。

就此而论,与已经处于技术和制度环境优势中的学校不同,辅导机构需要在追求经济效益的同时不断谋得自身的合法性。迈耶和罗恩认为,组织通常与其生产绩效无关,它存在于高度复杂的制度环境之中,逐渐与其他制度环境同形,并因此而获得生存所需的合法性与资源。[27]为了取得学生及家长的认可,为了获得合法地位进而提高自身的生存机会,辅导机构在保持自身特色的同时不断模仿学校,纵然学校的有些制度脚本并不真正有益于辅导机构的效率,但这使得辅导机构更具备合法性特征,从而使得自身的存在更为“名正言顺”。模仿学校的合法性特征是辅导机构获得其合法地位与提高生存机会的一个重要途径,在市场及制度环境的影响下,辅导机构灵活打造自身合法性,采取了不完全或非严格的同构策略,创造与公立学校合法要素“同质”的特征。譬如在师资配备方面,由于受到国家政策的影响或出于经济效益方面的考虑,辅导机构未完全采用“有资格证书的教师”这个制度脚本来塑造其合法性,而是代之以“明星教师”;为了解决师资的不稳及与主流学校师资冲突的问题,一些颇具实力的辅导机构已经在开发培训自己教师团队上已取得显著成效。又譬如在课程方面,除了使用与主流学校一样的教材外,辅导机构更多会采用自身研发的教材并辅以诊断性测试、学习情况报告等。再譬如在教育对象方面,辅导机构与学校相比,具有面向社会与大众的灵活性、开放性、多元性,既可单个收徒,也可小组辅导,还可大班开课,在很大程度上既分担了学校教育的任务,也弥补了学校教育不足。由此可见,尽管辅导机构只是灵活模仿而非“复制粘贴”学校合法特征,但这一切已促使辅导机构与学校不断暗中相合,区别不断缩小;辅导机构与学校趋同的同时又有着自身的特色,表现出了灵活的适应性与强大的生存能力。这是否会在一定程度上影响到二者的“形影关系”?就此问题尚需从学校方面予以分析。

主流学校有着极为有利的技术环境和制度环境。作为制度化的组织,学校对辅导机构有三大抵制乃至“收编”利器:即强制机制、模仿机制和社会规范机制。所谓强制机制,就是“制度环境通过政府法令和法律制度强迫各个组织接受有关的制度和管辖”;所谓模仿机制,就是“各个组织模仿同领域中成功组织的行为和做法”;所谓社会规范机制,就是“社会规范对组织或个人所扮演的角色或行为规范的约束作用”。[26]序5凭借这些得天独厚的优势,学校拥有强大的力量去抵制、同化甚至收编辅导机构。相反,学校很难被辅导机构“征服”。不过,在辅导机构向学校看齐的同时,学校也有模仿辅导机构的倾向,比如在我国,主流学校实行辅导机构里的小班化教学便是主流学校面对教育多元化所采取的的一大措施。除此之外,学校和辅导机构出于各自的需要,虽有相争相克,但二者在现实世界暗中相合的举动却在悄然进行,譬如,双方师资力量的合作、课堂模式的借鉴、教辅资源的共享以及市场宣传的互捧等,无不在悄悄进行。而一些教师在学校与辅导机构(或家庭)之间往返穿梭、身兼二任也是普遍的现象和公开的秘密。这些使得二者在“形影游移”的过程中不断模糊边界。种种迹象表明,学校与辅导机构二者存在着跨越“藩篱”走出自己、走向彼此的可能性,并在不断的明争相克、暗中相合过程中迎来蜕变新生。

(三)蜕变新生

从辅导机构与学校彼此的“纠缠”中不难发现:当今世界辅导机构实现对主流学校的全面替代是一种“海市蜃楼”,而主流学校独自一统教育江山更是一种“蜀道之难”。二者如何共存、相处?现实中已经呈现“辅导机构学校化,学校辅导机构化”的端倪,这在国内外均不发例证与事实。

在我国,公立学校与辅导机构公开合作并不鲜见。南京S中学与新东方的合作便是一例,S中学全面引进新东方英语教学模式,定期请新东方的教师讲课,学生在校学习新东方课程的费用由学校承担。这种官方教育与辅导机构的合作在南京尚属于首次。对学校而言,付出的是教师的课时费,收获的则是学生成绩的提升及生源的增加,不赔稳赚;对新东方而言,则不失为一招妙棋、一个放长线钓大鱼之举:公立学校有着大量而稳定的生源,新东方由此可扩大生源并提升名望。再比如李阳疯狂英语在一些公立学校设立实验基地的举措,二者可谓异曲同工。这些合作在“双赢”的同时对学校的课程设置及运作管理等均产生了重要的影响,对学校内部改革有催化之功用。这在一定程度上预示了主流学校与辅导机构由相克、相争到相合、共赢转变的可能,也不失为学校在一定程度上辅导机构化的一种途径和征兆。如果说,辅导机构学校化与学校辅导机构化在我国还是只是初见端倪的话,那么,在其他国家,这类情况已然轮廓清晰、前景明朗。

先看日本。从影子教育在日本的转型可以看出,主流教育与影子教育的形影关系并非杂乱无章,而是发生着有章可循的变化。这使得主流学校和辅导机构从“形影关系”走向了另一种可能的关系:影子教育慢慢走出影子,或与学校教育并存,或与学校合作;在辅导机构与主流学校的形影游移中,有望成为主流学校的合作者乃至主流教育制度与系统的有机构成,走向一种与主流学校的相伴、共生关系。日本的课外补习机构——私塾甚至被称为“第二学校制度”[28],辅导机构与整个教育系统的关系由此可见一斑。来自加拿大的经验与实证研究则表明,加拿大兴旺的私人辅导生意得益于由公共学校改革引起的家长的不确定、困惑与不安,面对愈演愈烈的教育竞争,许多家长对于孩子的教育越来越采取超前的立场,影子教育由此发展为特许经营(franchises)——这是加拿大辅导产业喜剧性激增与转型背后的主要动力。加拿大的私人辅导(连同其他形式的私立教育),已然呈现一个光明的前景(a bright future),随着从“影子教育”供应到“学习中心”特许经营的转型,私人辅导这种大规模成长的产业正在开疆扩土:传统影子教育者紧随学校课程,提供短期家庭作业辅助与备考服务;而学习中心则开发自己的课程和测评工具,提供综合服务菜单,瞄准培育长期技能。如此这般行事,辅导行当(tutoring buesinesses)正在变得越来越像学校(school-like),正在超越“补习教育”(supplementary education)而迈向公共学校教育的更完满的替代者(towards a fuller alternative to public schooling)。[29]从影子教育在加拿大的发展状况来看,影子教育已经走出影子,辅导机构在向主流学校的替代地位靠拢;辅导机构学校化在一定意义上已经映现。而在当今美国,辅导机构被纳入了公立学校系统;公立学校也纷纷开设课后教育项目,内容除了学科辅导还涵盖有运动、社团活动等诸多方面。这显然具备影子教育特征,同时又延伸了其服务范围。在美国,影子教育最为典型的两个项目就是课后教育项目和补充性教育服务。被纳入公立教育系统后,美国的校外培训具有强调公平、政府拨款、市场运作及自主选择等特点。[30]影子教育在美国的这一转变说明,美国在一定程度上实现了主流学校“正规军”对辅导机构“游击队”的整编,且实现了学校和辅导机构功能的整合,从而使得学校具有了辅导机构的特点和优势,具备了二者的双重功能;同时辅导机构也没有失去自己的生存空间,只是相关费用从原来的个人承担变成了政府买单。在此过程中,制度化的学校教育逻辑的转变,对影子教育的转变及其载体辅导机构的转型有着巨大促进作用。由此可见,影子教育已走出主流教育的“影子”(coming out of the shadows),而学校辅导机构化的轮廓也隐约可见。

总之,为了取得合法地位,辅导机构模仿学校合法性特征,面对激烈的市场竞争,辅导机构又依照商业规则完善自身的运作管理体系;而学校作为主流教育组织,在面对辅导机构的挑战时,也不惜放下身段开始向辅导机构看齐,或兼并或合作或对辅导机构的优势功能进行整合。二者相克、相伴抑或相移,也许在不同国家或在同一国家的不同时期会有所差异,但随着世界教育文化的来袭,在学校制度不断强大、教育组织机构不断趋同的背景下,辅导机构或将成为主流教育系统的一个有机组成部分;而学校也不可避免地受到辅导机构优势的影响,在课程设置及运作管理上日益采纳从而具备了辅导机构的特征。或许,辅导机构学校化与学校辅导机构化,是辅导机构与学校这两种组织对现代社会价值认同和当代人们教育需要的理性适应,是世界教育文化背景下的制度性趋同。它们在明争暗合中形影游移、界限模糊、不断趋同,由此蜕变新生为一种兼备二者优势的新型教育组织也不是绝无可能。想必,作为二者趋同并有机结合而产生的新型社会组织,将在明日“教育型社会”中扮演着主流学校之于昨日社会一样重要的角色。在这个意义上,也仅仅在这个意义上,我们说,消除校外“辅导热”是一个不可能的问题,大抵是一个伪问题。

参考文献:

[1] Mark Bray. Shadow Education: Comparative Perspectives on the Expansion and Implications of Private Supplementary Tutoring [J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2013(77): 412-420.

[2] David Lee Stevenson and David P. Baker. Shadow Education and Allocation in Formal Schooling: Transition to University in Japan [J]. American Journal of Sociology, 1992, 97 (6): 1639.

[3] Claudia Buchmann, Dennis J. Condron and Vincent J. Roscigno. Shadow Education, American Style: Test Preparation, the SAT and College Enrollment [J]. Social Forces, 2010, 89 (2): 435.

[4] Eric Grodsky. Learning in the Shadows and in the Light of Day: A commentary on Shadow Education, American Style: Test Preparation, the SAT and College Enrollment [J]. Social Forces, 2010, 89 (2): 477.

[5] Darby E. Southgate. Determinants of Shadow Education: A Cross-National Analysis [D]. Doctoral dissertation, the Ohio State University, 2009, abstract ⅱ.

[6] Izumi Mori and David Baker. The Origin of Universal Shadow Education: What the Supplemental Education Phenomenon Tells Us about the Postmodern Institution of Education [J]. Asia Pacific Education Review, 2010, 11 (1): 36-48.

[7] Ingrid Nilsson. Confronting the Shadow Education System: What Government Policies for What Private Tutoring? (Book review) [J]. Educational Review, 2011, 63 (1): 119-125.

[8] 马克·贝磊.“影子教育”之全球扩张:教育公平、质量、发展中的利弊谈[J].廖青,译.比较教育研究,2012(2):13-17.

[9] Mark Bray. Confronting the Shadow Education System: What Government Policies for What Private Tutoring? [M]. Paris: UNESCO, IIEP, 2009: 71-92.

[10] 王牧笛,郎咸平.放牛班也有春天[Z].广东卫视“郎眼财经”,2013-9-8.

[11] John W. Meyer, Francisco O. Ramirez and Yasemin Nuho?lu Soysal. World Expansion of Mass Education, 1870-1980 [J]. Sociology of Education, 1992, 65 (2): 128.

[12] 马丁·特罗.从精英到大众再到普及高等教育的反思:二战后现代社会高等教育的形态与阶段[J].徐丹,连进军,译.大学教育科学,2009(3):6.

[13] Martin Trow. The Expansion and Transformation of Higher Education [J]. International Review of Education, 1972, 18 (1): 62.

[14] David P. Baker and Gerald K. Letendre. National Differences, Global Similarities: World Culture and the Future of Schooling [M]. California: Stanford University Press, 2005.

[15] David P. Baker and Alexander W. Wiseman. Education for All, Volume 8: Global Promises, National Challenges [M]. California: JAI Press, 2007, preface: xiii.

[16] 迪戈蕾.学校教育[M].韩晓燕,译.沈阳:辽海出版社,2000:14.

[17] 约翰·W·迈耶.教育作为一种制度的效果[M]//厉以贤.西方教育社会学文选.台北:五南图书出版公司,1992:545.

[18] 伊万·伊利奇.非学校化社会[M].吴康宁,译.台北:桂冠图书股份有限公司,1992:译序:ⅷ.

[19] Iveta Silova, Virginija Budiene and Mark Bray. Education in a Hidden Marketplace: Monitoring of Private Tutoring, Overview and Country Reports [M]. Budapest: Open Society Institute, 2006: 27.

[20] 孙培青.中国教育史[M].上海:华东师范大学出版社,2000:368.

[21] 王颖菲.古代“补习班”:教文科,也教理工科,最爱教八股[N].现代快报,2012-05-21.

[22] 孙培青.外国教育史[M].北京:人民教育出版社,1998:43-44.

[23] 朱洵.影子教育与文化资本的消长态势及其分析[J].当代教育科学,2013(9):6.

[24] 黄金鲁克.校外培训:国外如何实现“管之有道”(上)[N].中国教育报,2012-11-23.

[25] 马克·贝磊.全球扩张的影子教育[N].中国科学报,2012-07-04.

[26] 张永宏.组织社会学的新制度主义学派[M].上海:上

海人民出版社,2007.

[27] John W. Meyer and Brian Rowan. Institutionalized Organization: Formal Structure as Myth and Ceremony [J]. American Journal of Sociology, 1977, 83 (2): 352.

[28] 方晓东,等. 日本、韩国与中国台湾家教市场的研究报告[J]. 教育史研究,2008 (6): 77.

[29] Janice Aurini and Scott Davies. The Transformation of Private Tutoring: Education in a Franchise Form [J]. The Canadian Journal of Sociology, 2004, 29 (3): 419-438.

[30] 高光.美国校外培训纳入公立学校系统[N].中国教育报,2012-11-29.