日源汉语网络词语的语义演变及认知研究

——以“宅”为例*

2014-06-21王莎莎

王莎莎

(湖南师范大学 外国语学院,湖南 长沙 410081)

*收稿日期:2013-11-20

基金项目:本文是教育部人文社科规划课题“英汉常用网络词语的认知语义研究”(10YJA740003)和湖南省研究生科研创新项目“日源汉语网络词语的语义演变及认知研究”(CX2013B195)阶段性成果。

引言

中日约有两千年文化交流和友好往来的历史,由于两国同属汉字文化圈,文字更有其他民族不可比拟的相似性,在文化交流过程中文字经常先于文化而被相互接受。近来网络媒体“御宅”、“御宅族”、“宅男”、“宅女”等词语使用频率的增高就是例证,如:“万物皆可痛,日本御宅族网上开动漫印章店”;“世界宅男新福利:日本发明智能少女娃娃”;“宅女双11,要网购不要约会!”。本文以“宅”为例,从概念整合的视角,分析其来源、意义演变过程及其认知机制,试图对汉日同形汉字的异义作出阐释。

一、“宅”之来源辨证分析

在日语中,“otaku(御宅)”最初是“您家”、“贵府上”之意,引申为第二人称代词“您”、“阁下”;后来,漫画《超时空要塞》中男女主角称呼他人,动漫迷开始效仿用“otaku(御宅)”互称,并以此为时尚;“御宅族”一词由社会评论家中森明夫在1983年的《漫画月刊》中《御宅的研究》专栏正式提出;2003年通过网络很快传入大陆,通常以汉字写法“御宅”出现在大陆论坛新闻中,于2007年被广泛使用,“otaku”收入新《汉英大辞典》(第三版)中;日本剧《电车男》讲述日本御宅族与美女邂逅的故事,引起了很多人对“御宅族”这一特殊群体的关注,很多网友自嘲:在家里不出门很“宅”,而后“宅男”在台湾流行起来,不出门的女性被称为“宅女”。

“宅”在我国古代己有使用记载,据东汉许慎的《说文解字》考证,“宅”为形声字,从宀(mián)形,乇(zhé)声,“宅,所托也”。《孟子·梁惠王上》:“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣”。由此可见,“宅”最初的用法是作为名词使用,表示所居住的地方,也就是“住所”。“宅”作名词也有“葬地、墓穴”的含义。此外“宅”除了作为“处所”的本义之外,引申出动词“居住”的词义,词性上有了显著的变化,并在此基础上还引申出“居于、寄托”等含义,这都与“宅”字本身作为“所赖以生存的住处”等含义相关。中国网民(使用汉语上网的中国公民)在理解和接受日语词的时候明显受到了汉字字义的影响。

百度百科对“御宅”或“御宅族”的解释是:对ACG(动画,漫画,游戏的总称)具有超出一般人知识面、鉴赏、游玩能力的特殊群体,是究级ACG爱好者的代名词,强调的是狂热者、发烧友(Maniac、geek、nerd)之意,御宅族不一定会呆在家里不出门,而是指一些人热衷及博精于某些事物;而百度百科对“宅男”、“宅女”的释义是:每天憋在屋子里不出去,每天玩游戏、上bbs的这群人,其特点是不出门,交往不多。“宅男”、“宅女”不是“御宅族”的简称,而是近年来人们与新闻记者对“御宅”的曲解后的一个新词汇,可见汉日网络流行词“宅”的意义有差别。

二、“宅”之语义演变轨迹

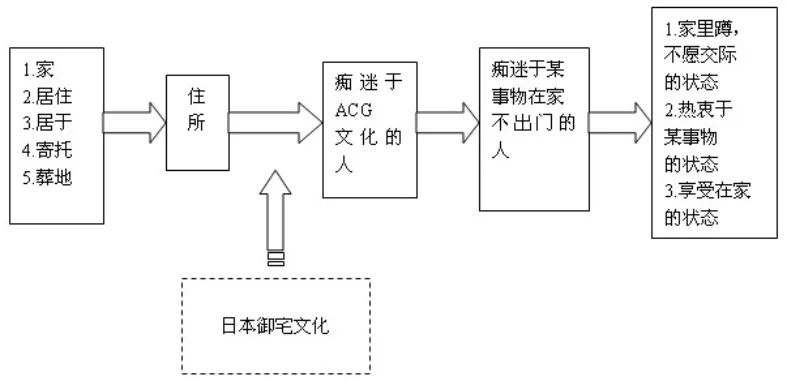

“宅”在日语中经历了“您家→您→热衷动漫和游戏的人”的过程,而在汉语中最初表示“住所”,直到日本“御宅”文化的传入才有“御宅族”这一说法。由于中国网民独到的理解,“宅”的意义变化也逐渐凸显出“御宅族”的“家里蹲”这一特性,从而将“宅”的意义延伸为“居家不出门”,后来发生了色彩的转变,由贬义到中性义再到褒义“享受在家的状态”。从日语“御宅”到汉语“宅男”、“宅女”,不光形式上发生了变化,语义也有偏差。“宅”在汉语中语义演变轨迹如图1所示:

图1 “宅”在汉语中语义演变轨迹

汉语网络词中也有“御宅”和“御宅族”,直接借用了日语汉字,意义也与日语原词意义无差别,但是“御宅”在中国的使用范围和流行程度远不及“宅男”、“宅女”等中国本土化词语。

三、“宅”之语义整合机制

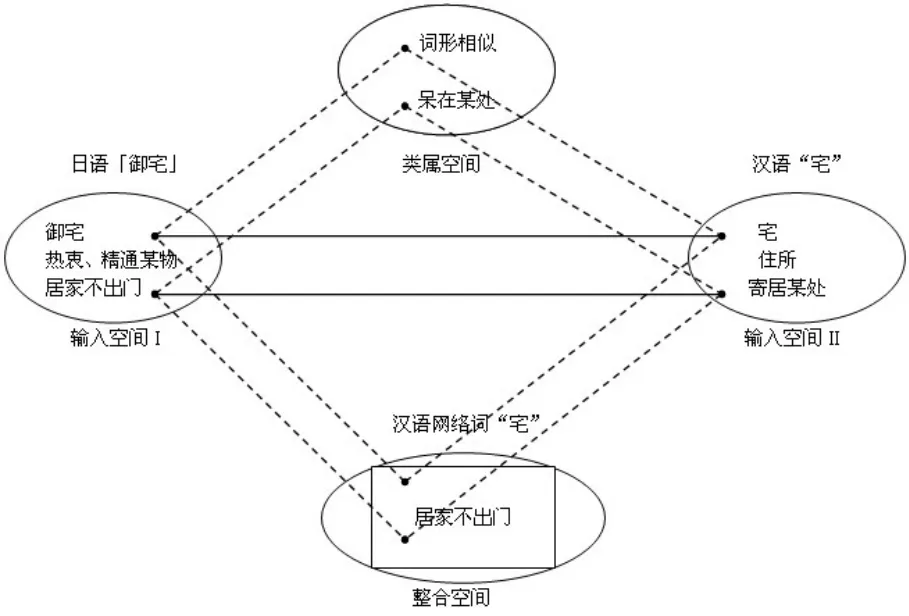

认知语义学的概念合成理论(Fauconnier,1997,2002)是在概念隐喻理论的基础上发展起来的,对隐藏于隐喻幕后的在线心理认知机制作了更为深入的揭示。这里可以将汉语中“宅”所包含的的义项和日语“otaku(御宅)”所包含的义项视为两个心理空间,汉语网络词“宅”的义项是这两个心理空间概念整合的结果,整合过程见图2:

图2 汉语网络词“宅”语义整合过程

图2中圆圈代表心理空间,圆圈中的点代表心理空间的元素,元素间的联系用线来表示。输入空间I是日语“御宅”所包含的义项,输入空””间II是汉语“宅”包含的义项,两空间内相应或相似元素投射到类属空间,类属空间装载着所有空间共同拥有的抽象结构,进而投射到合成空间,表现为两条虚线相交;两个输入空间也可向合成空间投射独立元素,表现为两条虚线不相交。合成空间处于整个概念整合网络的核心地位,它接受来自输入空间的语义结构投射,并生成自己的层创结构。层创结构生成方式有三种:

组合,完善和扩展。日语“御宅”的书写以及“居家不出门”的义项和汉语“宅”字的书写及其义项发生了投射,进入整合空间,经过层创结构的组合、完善和拓展,汉语“宅”在网络语境下有了新意义。组合使日语“御宅”和汉语“宅”产生形和义上的新联系;完善使汉语“宅”有了“呆在家不出门”的义项,拓展是对合成空间的运演,“宅”有了表示动作、状态等新功能如“宅在家”、“宅在一起”等。由于文化土壤有别,日语“御宅”中“热衷、精通某物”的义项没有与汉语“宅”发生投射进入整合空间,这也造成了中日网民对“宅”字理解的不同。

四、结语

中日网民通过概念整合的认知机制,推动汉字的意义不断演变,这是同形汉字的共同特征;受制于本国社会文化等因素,同形汉字词的意义演变轨迹在汉日语境下产生偏离,原型义也不尽相同,这是语言差异。汉语网络流行日语词现象并不是简单的单向输入或输出,而是由汉到日、由日到汉双向综合作用的结果,是中日文化互动的结晶。汉语特有的认知基础必将使日源词按照汉语的演变轨迹继续向前发展。

参考文献:

[1] 许慎.说文解字[M]. 上海:上海古籍出版社,2007.

[2] 王财贵.孟子[M]. 北京:北京教育出版社,2011.

[3] Fauconnier, G. Mappings in Thought and Language [M].Cambridge: Cambrige University Press, 1997.

[4] Fauconnier, G. & M. Turnur. The Way We Think: Conceptual Blending and The Mind’s Hidden Complexities [M]. New York: Basic Books, 2002.

[5] 白解红,陈忠平.20世纪中期以来英汉新词语的来源及其语义认知机制[J],外国语文,2011,(5).