传奇作家陈登科和他的长篇巨著《风雷》

2014-06-13熊坤静

熊坤静

陈登科,当代著名作家,曾任安徽省文联副主席、中国作家协会安徽省分会主席,著有长篇小说《活人塘》、《杜大嫂》、《雄鹰》、《风雷》等。他从识字寥寥的青年农民,到游击队战士,最终成长为写下800万字文学作品的著名作家,他的传奇经历堪称我国当代文学史上的奇迹。那么,他究竟有着怎样的传奇人生,又是如何写出代表作长篇小说《风雷》的呢?

抗日走上文学路

陈登科于1919年4月5日出生在江苏省涟水县上营村小兴庄的一个贫苦农民家里。由于家境贫寒,他直到12岁进私塾时才有了自己的名字。少时的他曾经贪玩任性,懒于读书,令父母、先生大为失望。一次,因背不出先生要求背诵的字、词、句,他又像往常一样,被罚跪在地。膝盖疼得实在受不了,他便举起砚台向先生砸去,然后拔腿跑回了家,结果被父亲用扫帚没头没脸打了一顿。之后,他被拽回学校向先生赔罪,先生直摇头,说:“你只能放猪,不能读书。”这样,他只念了一年多私塾,就带着“朽木不可雕”的耻辱告别了学堂。

陈登科不爱读书,却迷上了听书。当地的老人都喜欢讲鬼故事。农闲时,人们一吃罢晚饭,就在黑灯瞎火中围坐在一起讲故事,说得有声有色,活灵活现,让陈登科听得入了迷,天天巴望着这个时刻的到来。这些故事的内容相当广泛,除了讽刺财主、挖苦教书匠、骂和尚的,就数谈鬼说狐的故事多,有时听得陈登科毛骨悚然,但他依然爱听。

1937年秋,因父母相继去世,了无牵挂的陈登科毅然投奔了涟水县抗日游击队。他在游击队里摸爬滚打,很快锻炼成长为一名作战勇敢、能双枪连发的神枪手,由他亲手捉住的汉奸超过百人,击毙的敌伪军也达60余人,他的名字使敌人闻风丧胆。

一次,时任涟东县委组织部部长的杨纯在崔码村高万方家召开游击队干部会议,研究如何开展反“扫荡”斗争。这时,一队日军前来“扫荡”,突然逼近庄头。情急之下,杨纯把公文包塞进灰堆里,迅速率领大家撤到南集大石庄。他原以为敌人“扫荡”后就会返回城里去,未曾想,敌军当晚却住在了村里。杨纯急得直冒冷汗,万一公文包里党的秘密文件和干部名单落入敌手,就会给地方党组织和游击队造成重大损失。此时唯一的办法就是连夜派人潜回崔码村把那个公文包取回来。但派谁去执行这个危险的任务呢?有人向游击大队长赵静尘举荐了陈登科。

当夜暴风骤雨,泥泞难行,陈登科翻沟过河,机智地避开日军的岗哨,潜入村里,找到了公文包。这时已风停雨息,明月当空,他敏捷地绕开岗哨,跃过壕沟,冲出村头,不料惊动了站岗的日军,身后随即传来一阵阵激烈的枪声,子弹呼啸着从耳旁飞过,他飞快地消失在丛林中……因出色地完成了任务,陈登科深受领导赏识,不久便调到赵静尘身边当警卫员。

在过去的革命工作中,陈登科已吃尽了没有文化的苦头,深感没文化就干不了大事,遂恳求毕业于扬州师范的赵静尘教他学文化,赵欣然应允。从此,赵静尘每天教他认几个字。陈登科也很刻苦,总是利用战斗间隙不停地用树枝在地上写、在墙上划,每过一个地方,都留下一片字迹,一笔一画极为工整。这样天长日久,他已掌握了不少汉字。此后,赵静尘又教他记日记、写墙报。那时的墙报是写在布上的,夜间行军时,把布卷起来往背包里一塞,背起就走。部队打胜仗,有了好消息,或哪个战士表现好,就把它写在墙报上。由于经常写墙报,陈登科被报社的记者发现了,说他把墙报办得不错,要他把墙报稿子抄下来寄给报社。于是,陈登科一口气跑了50多里路来到《盐阜大众报》社驻地,将自认为较好的墙报稿送给一位名叫钱毅的编辑。这篇题为《鬼子抓壮丁》的简讯很快见报,成为陈登科的处女作。离开报社返回游击队时,钱毅送给陈登科两本书,一本是《怎样学写稿》,另一本是现代作家赵树理的小说《李有才板话》。从此,这两本书连同那册《战士识字课本》,伴随陈登科转战苏北,度过了他最初的文学启蒙阶段。在那烽火连天的抗战岁月中,他一边完成警卫、侦察任务,一边怀着对生活、对知识的极大热情和渴望,认真学习写稿。他的名字开始更多地见诸于报端。

天道酬勤。1945年7月26日,陈登科作为特等模范通讯员被调入《盐阜大众报》社当记者,从此可以就近得到钱毅更多的帮助与指导。一次,陈登科和另一位记者被报社派往伍佑战场采访。起初,他总是不知如何落笔,感到没有什么可写的东西。但很快他就悟出,自己以前之所以能写出许多稿件,那是因为身处战斗第一线,有亲身感受,有生活素材。明白了这个道理以后,每逢下去采访,他总是顺着战壕跑到阵地前沿。有一次,在前线,他看见河对岸敌人的机枪火力压得新四军战士们抬不起头来,遂从一名战士手中抓过枪,瞬间就击毙了敌方的机枪手,战士们乘机发起冲锋,取得了战斗的胜利。过后,战士们纷纷围过来,主动向陈登科讲述许多战地故事,从而使他连续撰写发表了《朱文影模范公民》、《敌人真可恶,杀人还要刀工钱》、《都指望到前线去》、《伍佑战斗》等通讯稿,受到上级表彰。这年年底,他光荣地加入了中国共产党。

不久,陈登科下去采访途经淮安时,看到由少年抗日团体新安旅行团的女团员陈士修创办的幼儿园,联想起自己苦难的童年和童年的伙伴,心潮起伏,便认真地采访了陈士修,撰写了一篇题为《孩子们》的稿子发表在《新华日报》副刊上。事后,他从别人口中才知道自己写的那篇文章是“散文”,这算是他的第一篇文学作品。随后,他在洪泽湖老子山亲历了涟水保卫战和通榆路反击战,便根据自己的亲历亲闻和切身感受,写了一篇《铁骨头》发表在《苏北日报》副刊上。他原本答应人家写的是散文,结果编辑告诉他写的是“报告文学”。

身处战火纷飞的战争年代,那波澜壮阔的战争场面、血与火的生死较量、可歌可泣的人和事,无不使陈登科心情激荡,文思泉涌。于是,他又创作了7万多字的《杜大嫂》,直至在报纸上连载发表后,他才知道自己写的是中篇小说。

1947年夏,陈登科以著名的涟水保卫战为故事背景,开始创作长篇小说《活人塘》。这部小说脱稿时,适逢淮海战役打响,他被派往新华社华中分社新组建的淮海战役支前分社当记者。在一个寒夜里,他和淮海战役支前分社另一位名叫周军的记者一起跟随盐城县农民担架队,将前线抢救下来的伤员运往一个包扎所。半路上,有个伤员在担架上语调不清地直喊“冷、冷”,抬担架的是一个50来岁的老贫农,他闻声连忙脱下身上那件土改斗争中分得的棉袍,给这伤员盖上又跑步前进了。陈登科见这老贫农身上只剩下一件破单褂了,便随即脱下自己的大衣给他披上,但那老贫农又推脱说自己跑路不冷。走了一程后,那伤员说要解大便,老贫农又取下腰间的搪瓷碗送到伤员的屁股下,不料伤员连声喊冷。老贫农慌忙停步,取出搪瓷碗,双手捧着在胸前焐暖和了,才伸进伤员的被窝,让他解了大便。大家刚要继续前进,忽有一架敌机俯冲下来,用机枪来回扫射,老贫农立即伏在伤员身上,结果自己胳膊和左腿中了弹,鲜血染红了褂裤。安然无恙的伤员搂着老贫农,痛哭失声地喊道:“爹,我的爹!”陈登科见状不禁热泪盈眶,他一边忙着给老贫农包扎伤口,一边对周军说:“这就是我们的人民和战士!我总有一天要将他们写进小说,让后人永远记住他们。”这些后来都成为他长篇小说《风雷》的创作素材。

淮海战役结束后,陈登科被调往新华社合肥支社工作。就这样,他把放在包里的《活人塘》书稿从苏北背到淮海,又从淮海背到合肥。那时,钱毅已经牺牲,曾在文学创作上帮助过他的人也都失去了联系。稿子投往哪里呢?有人就出主意劝他把稿子寄给《说说唱唱》杂志主编赵树理。陈登科几年前就听说过赵树理的名字,但他实在不好意思把稿子寄给一个素不相识的人,对方若是不愿意帮自己看稿子,万一弄丢了怎么办?然而,在大家的鼓动下,他还是鼓起勇气把书稿寄了出去。赵树理收到书稿后,不但亲自看了,还先后请田间、康濯二位编委阅看。当赵树理把书稿交给康濯时,还特地叮嘱他说:“有篇稿子,看来是个工农干部写的,有的字是打的记号,还要你去猜,把它看完,要费点劲,耐点心,吃点苦头,不过,是值得一看的。”原来,那时的陈登科因识字数量很有限,在写作中遇有不会写的字,就只得以别字来代替,或者干脆就在稿子上打个记号,而这个记号就需要看稿人去猜测。加之他从淮海前线南下途中,翻了一次车,连人带稿子翻下了河,那稿子经水一泡,字迹更加模糊,有些地方连作者自己也难以辨认。就是这部宛若天书的小说稿,经赵树理和其他编委一字一句地认真修改后,于新中国成立之初发表在《说说唱唱》杂志上。赵树理还给陈登科写来一封长信:“我看了你的小说之后,觉得内容充实,语言生动,乡土气很浓。但是,书中人物还欠精雕细刻,在艺术结构上也不够完整,希能在它出版之前,再做一次必要的修改……”并开了一大串书名,要陈登科一本一本地看,鼓励他学习要坚持不懈,生活要点滴积累,刻苦钻研,循序渐进。还表示愿与陈登科做个朋友,经常通信,如陈登科愿进中央文学研究所学习,他可做个引线人等等。其实,在陈登科接到赵树理信的前几天,当时《皖北日报》负责人已接到赵树理和田间两人的联名推荐信,建议报社选送陈登科到中央文学研究所去学习深造。

从《樱桃园》到《风雷》

1950年末,陈登科来到北京,进入由著名作家丁玲主持的中央文学研究所学习。期间,他在丁玲的亲自指导下,创作出版了小说《淮河边上的儿女》。1951年7月,《活人塘》经陈登科进一步加工修改后由人民文学出版社出版发行。这部歌颂军民血肉关系的现实主义力作,不仅轰动了新中国文坛,而且被译成英、日、法、德、俄等10多种文字出版,从而奠定了陈登科在我国当代文学史上的地位。《人民日报》头版头条专门报道了陈登科的不平凡经历,时任国家文化部副部长、党组书记周扬撰写的题为《陈登科和他的小说》一文也同时在《人民日报》上发表,对他的大众化文艺创作给予充分肯定和热情鼓励。

1953年春,陈登科从中央文学研究所毕业,他仍按照自己的创作老路,深入群众,来到社会主义建设第一线,参加了安徽佛子岭水库工程建设,并担任六工区教导员。在那个火热的年代,陈登科一边与水库建设者们一起忘我工作,一边创作出版了40万字的长篇小说《移山记》。这是他写长篇小说的首次尝试,标志着他已不再是只能用地方土语写战争故事的工农作家了,而是能够架构长篇巨著,描写他过去接触不多的知识分子、工人及形形色色人物的真正意义上的作家了。

次年,陈登科先后来到安徽省阜阳地区颍上县和以盛产樱桃而闻名于世的太和县,在这里开始构思一部题为《樱桃园》的长篇小说。

1956年夏,陈登科赴北京出席党的八大,住在前门饭店。有一天,他的好友、时任中国青年出版社(以下简称中青社)编辑室主任江晓天前来探望。聊天中,陈登科对江晓天说起自己正在构思的《樱桃园》的故事梗概:一个在淮海战役中负伤、被抬担架的老贫农冒死救出的解放军战士,从抗美援朝前线回国后,当了连长。转业后,他要求到地方工作。为了寻找那位老贫农并报答救命之恩,他选择去淮北地区工作,带头创建农业合作社的故事。由于俄国作家契诃夫有个话剧剧本也叫《樱桃园》,所以江晓天建议陈登科把小说标题改一下,陈登科遂决定将小说改名为《寻父记》。

1958年冬,陈登科开始动笔创作这部小说,期间在合肥、蚌埠、黄山、濉溪等地断断续续地写,直到1960年5月底在宿县写成70章。当时由于中青社派人来催稿,陈登科便整理出其中60章,用铅字打印出来,作为小说第一部交来人带回中青社。社领导看了小说稿后认为,《寻父记》是写农村阶级斗争的,恰好符合当时的形势需要,遂决定把它作为重点书稿来抓。陈登科接到中青社的电报后,立即赴京从事修改工作。他和江晓天等共商修改事宜,采取流水作业,交错进行。江晓天每看完三五章,就送给陈登科,谈谈具体意见,并出点主意让他进一步补充修改。到1963年底,这部小说全部脱稿,交出版社发排印本时,正式改名为《风雷》。

为了广泛征求意见,中青社除了将《风雷》排印本分送安徽省委各位书记和中央办公厅地区研究组各位同志外,还给时任中央政治局委员、国务院副总理的谭震林和中宣部副部长胡乔木、林默涵及中国作协党组书记邵荃麟各送了一份,请他们审阅。陈登科根据上述各方面反馈的意见,又用了3个月的时间,对小说作了第二次修改。1964年5月,由时任《人民日报》社社长邓拓题写书名、长达60余万字的《风雷》(上、中、下三册)由中青社公开出版发行,第一版就印了9万册。后来,人民文学出版社又多次予以出版或再版。

陈登科后来在谈及《风雷》的创作心态、思想时,说:“《风雷》起源于1958年我写的《樱桃园》,本是歌颂大跃进的书。故事讲的是复转军人祝永康在淮海战役中负伤,是淮北的父老乡亲,用自己的生命救了他。祝永康复员后,来到淮北旧战场寻找救他的人,就是寻父,安家淮北,和淮北人民一起在大跃进中建设共产主义新农村。可是大跃进失败了,变成了灾难,只好写灾难了。可是直接写灾难,根本通不过。我只好把故事发生的时间,推到1954年底,淮北当时也闹了灾。1962年中央召开了七千人会议,总结三年困难时期的教训时说‘三分天灾,七分人祸。我们的一些干部背叛人民,欺压人民,我就要鞭笞这些无耻之徒。我们有许多为人民讲话的干部挨整,我要为他们鸣冤。我要告诉大家,是人民用生命帮我们打下天下,胜利了,我们不能忘本,所以安排了寻父的情节……”

劫难中创作不息

小说《风雷》出版后,社会反映强烈,一些省(市)、地区把该小说作为“四清”工作的参考读物,甚至人手一册。

然而,在“文化大革命”中,陈伯达、江青、姚文元一伙,出于篡党夺权的政治需要,把《风雷》说成是宣传“桃园经验”、“在刘少奇亲自授意下炮制出笼的”毒草。他们利用所把持的《人民日报》,频频发表“安学江”、“宛敬青”等人的批判文章,疯狂围剿《风雷》。1967年11月初,在中央文革小组成员接见安徽两大派群众代表时,江青突然宣布陈登科是“国民党特务”。一时间狂飙骤起,陈登科遭到了灭顶之灾。安徽的造反派带着他们事先编好的黑材料到陈登科的故乡,到他战斗过、工作过的地方,逼迫他的乡亲、战友、同事签字画押。在安徽,陈登科被批斗300余场,抄家3次,洗劫5次,《风雷》等一大批手稿被焚毁。

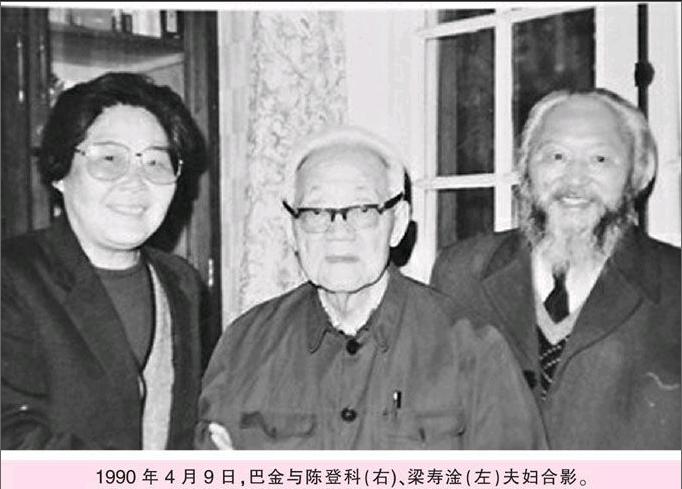

被逼无奈下,陈登科只得携家人化装潜逃北京,住进老朋友王亚梅家。住了一段时间后,他预感到在王亚梅家待不住了,又转移到储虹家。他对妻子梁寿淦说:“你仍回王亚梅家,就说我已经走了,明天你叫孩子全回合肥,只留晓陆(陈登科幼子)在我身边,看看北京的动向,也好心中有数。”果然,他的孩子白天刚走,造反派当晚就抄了王亚梅的家,王亚梅和梁寿淦被抓走。造反派在街上贴出通缉令,还成立侦缉小组,专门在北京追捕陈登科。为了摆脱造反派的追捕,陈登科写了一封信,请人到天津去投寄。信是写给在合肥的大女儿的。他知道,这封信的第一读者一定是公安人员,第二读者是造反派,女儿应是第四或第五读者。因此,信写得非常简单:“我已被江青点名,你相信爸爸是革命的。”时隔3天,造反派果然放了梁寿淦,直奔天津而去。陈登科又对储虹说:“你赶快通知寿淦领着晓陆,不回合肥,从青岛去上海,今夜就离开。”梁寿淦走后,造反派的侦缉组也就罢手了。接着,陈登科又写了第二封信,对储虹说:“这封信,你替我到武汉寄出,顺便再到合肥去一趟,摸摸武斗情况。”储虹从合肥返京后,告诉陈登科合肥的武斗十分严重。此后,陈登科便躲在储虹家里,既不与社会接触,也不与左邻右舍交往。一晃两个月过去了,陈登科得不到爱人的音信,又很想念儿子晓陆,便对储虹说:“我要去上海。”他不顾储虹的劝阻,执意前往上海,和蛰居在苏州河上一条小渔船内的家人相会。结果不幸的事情终于发生了。那天,在岸上玩耍的晓陆被别的孩子欺负了,就哭着去找爸爸,结果引来了监视孩子的造反派,致使陈登科在上海被捕入狱,妻子梁寿淦也被关押了近两年,儿女们从此流落街头。

在那些失去自由的日子里,陈登科用香烟纸做成围棋子,自己和自己下围棋。他还日夜不停地构思《赤龙与丹凤》、《破壁记》等长篇小说提纲。每构思一章,他便把提纲写在香烟纸上,以教孩子识字为由寄出监狱,转已获自由的妻子保存。因屡遭摧残,陈登科身患高血压、心脏病和糖尿病等症,医院曾3次下病危通知书,但他靠着坚强的意志和信念,硬是挺过来了。5年多的囚禁终因他的“特务”问题查无实据而结束。

1973年6月初,出狱后的陈登科带着写在香烟纸上的小说提纲,躲进了九华山下的小城青阳开始创作。1974年4月12日,一部洋洋130万字的长篇巨著《赤龙与丹凤》脱稿。继之,他又和肖马合作完成了长篇小说《破壁记》。

粉碎“四人帮”后,陈登科获得平反,被恢复了党籍和安徽省文联副主席、省作协主席等职务。《人民日报》也重新为小说《风雷》正名。晚年,陈登科虽疾病缠身,仍笔耕不辍。1998年10月12日,他走完了自己颇富传奇色彩的80个春秋。(题图为根据小说《风雷》改编的连环画)

(责任编辑:吴玫)