行为干预对原发性高血压患者健康相关行为的影响

2014-06-12朱素招

朱素招

(河源市紫金县龙窝中心卫生院,广东 河源 517428)

原发性高血压是心血管疾病中最常见的一种疾病,是严重危害人类健康的多发病、慢性病。原发性高血压除了与家族遗传有关,还与个人的多种不良生活方式关系密切。国内外有报道通过改变或控制不良生活方式可明显降低高血压病的发病率、致残率和病死率。笔者通过对200例原发性高血压住院患者实施行为干预和常规教育的对比研究,发现行为干预能帮助原发性高血压患者建立健康相关行为,对患者血压的控制及病情康复有良好作用,提高了患者的生活质量,现报告如下。

1 资料与方法

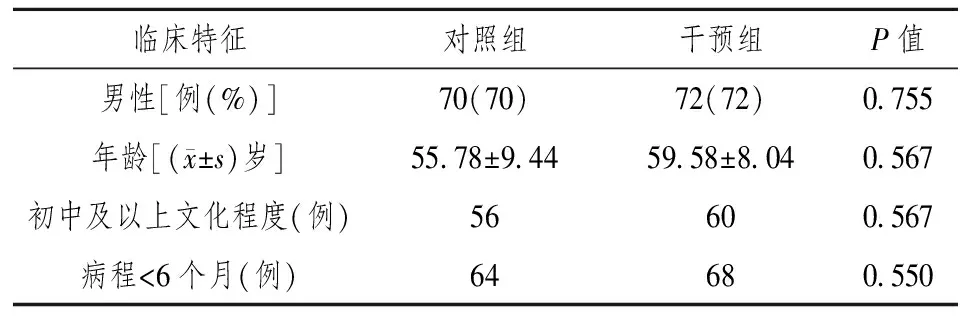

1.1一般资料 选择2010年8月至2013年2月在住院部符合WH0和ISH诊断标准的1、2级原发性高血胝住院患者200例。其中男142例,女58例,年龄39~85岁,平均年龄57岁,患者神志清楚,生活能自理并愿意配合问卷调查,均已经常规检查排除继发性高血压及高血压并发症。按人院顺序随机分为干预组和对照组各100例、两组患者的性别、年龄、文化程度及病程等指标及出院时血压值差异均无统计学意义(P>0.05),而经济及治疗用药差异不大,具有可比性。见表1。

表1 两组患者的临床特征比较

1.2方 法

1.2.1行为干预方法 本课题成员集体进行培训,学习行为干预的实施计划及方法。对照组予常规护理和教育。对干预组患者采用自制的《高血压病患者行为与生活方式调查表》进行调查和评价。在此基础上由课题组的专职健康教育师向患者重点实施规范化的教育(以生活方式危险因素教育为主),针对患者存在的不良生活方式进行具体指导与技能培训,并要求患者出院时对良好生活方式有正确的认识。在出院时为两组患者建立联系手册,出院后第1、3、6个月分别对患者进行电话随访,同时对干预组巩固教育效果,随访时对已经建Y立良好生活方式的患者给予鼓励,对某种存在不良生活方式的患者,再次给予干预,使患者建立健康相关行为。两组患者出院9个月后进行效果调查。

1.2.2行为干预内容 干预组患者发放《高血压病健康相关行为指导》教育读本,使其认识致高血压病的各种危险因素,必须采纳的健康相关行为,包括:(1)低盐低脂低糖饮食,戒烟限酒,改变不良饮食习惯,如每天食盐不超过6 g,禁食用盐腌制的食品。(2)适当运动锻炼:以有氧运动和长期坚持为原则,方式包括:快步行走或慢跑、游泳、骑自行车、太极拳、登楼梯或爬山等;运动持续时间开始为20~40 min/d,逐渐延长,运动强度应循序渐进,逐渐增加,建议每周有3~5次中等程度的锻练。(3)心理干预:让患者了解乐观、情绪稳定的重要性,指导患者掌握自我放松和心理调整,心理干预的过程要注意善于引发患者说出心里话,使其倾诉出不愉快或压抑的情绪,消除患者的负性情绪,做好疏导和解释工作,使其达到心理平衡和放松。(4)合理用药及自我管理:坚持长期药物治疗的相关指导,针对患者不同情况为其讲解合理用药对血压、血脂、血糖的作用以及对高血压病情和预后的影响,讲解自我监测血压的方法及频率。在患者出院时由护理人员记录血压、体重、血脂、血糖等数值作为以后随访的对比。

1.3效果调查 出院后1、3、6个月对两组患者进行电话随访调查,了解患者建立健康相关行为和高血压病情的情况。9个月后进行效果调查,测定血压、体重、血脂、血糖及心电图。

1.4统计学方法 用SPSS13.0统计软件,两组间比较用t检验及χ2检验。

2 结 果

从入院调查表可见干预前两组患者的不良生活习惯及出院时血压值差异无显著性。随访调查可见干预组的健康相关行为及血压控制明显优于对照组。见表2~3。两组患者并发症的发生情况:随访调查发现干预组有2例并发症,对照组有4例并发症,差异无统计学意义(P>0.05)。

表2 行为干预后两组患者的健康相关行为比较 例

表3 两组患者出院时血压值及控制情况比较

3 讨 论

对干预组实施行为干预后患者建立健康相关行为有着明显的变化。该组患者的健康相关行为较对照组明显增多(P<0.01),说明实施行为干预对患者不良生活行为的改变以及建立健康相关行为起到积极作用,优于常规健康教育。国内对高血压病患者进行健康教育大多停留在“信息传播”阶段,较多倾向于大众式的说教性教育,缺乏有效反馈及持续性干预。而实施行为干预应个性化、系统化和长期化。由于高血压病患者的年龄、职业、文化程度、经济状况、病程及并发症存在差异,能否将掌握的知识落实到实际行动上及服药依从性差别就很大;又如高血压病患者级别不同、是否合并有冠心病、糖尿病,对患者的饮食、锻练的要求就不同。文化层次不同对行为干预相关知识的理解和对自身存在的危险行为认识程度不同,同样会影响患者健康相关行为的建立,故行为干预实施应个性化。行为干预的实施要有一个全面计划,各系统的支持,如实施者的意识、知识、沟通技巧,人力、物力资源的支持。健康教育下预取得的正向效果可随着时间的发展而减弱,如患者对高血压病知识淡忘、重视程度淡化、自控水平降低,有些患者缺乏耐心和恒心。如服药就是一个很好的例子,患者在住院期间服药很准时很重视,出院后出现服药依从性下降,服药不规则。要取得良好效果需要较长时间的随访干预。

从本随访调查结果可以看出两组患者在血压控制方面差异有显著性,说明高血压病的治疗不仅依靠药物,还可通过行为干预,促使患者主动地采纳有益于控制高血压的健康相关行为,整个干预过程能提高患者对医护人员的信任感和治疗的依从性,会提高高血压病的治疗效果和患者生活质量。我们发现两组患者在服药依从性方面差异有统计学意义,干预组的服药依从性较好。有研究表明患者的服药依从性是当今高血压病治疗面临最严重的问题。我们从调查中发现由于高血压病的并发症出现较缓慢和隐秘,使患者在短时间内看不到疾病所带来的严重后果,出院后的患者服药依从性较差,有些患者出院后自觉症状好转就擅自停药,有些患者服药后出现一些不良反应而没有及时到医院就诊就自行停药。我们通过个性化、系统化、长期化的行为干预,提高了患者服药的依从性,对血压的控制和减少并发症的发生起重要作用。

我们对出院后患者的行为干预大多采用现代化通信工具,包括利用电话、邮件,英特网对患者进行提醒、鼓励、提供信息、效果评价,这些方式的运用减少了护士及课题组人员的工作量,便于与患者沟通,有利于进行长期的追踪干预,使干预能得到落实和持续进行,对原发性高血压患者控制血压和防治并发症有着重要的作用。

[1] 黄敬亨.健康教育学[M].北京:科学出版社,2007:30.

[2] 郑红霞,王蓓,潘银珠,等.高血压病患者护理干预与生活质量的相关性研究[J].中国实用护理杂志,2010,22(9):9-10.

[3] 刘少玲.孙树源,李薇,等.行为干预对住院冠心病患者的影响[J].中国实用护理杂志,2010.22(9):11-12.

[4] 陈娓,李予文,娄百玉,等.冠心病介人治疗患者情绪障碍及心理干预研究[J].中国行为医学科学,2008,13(2):163-164.

[5] 郭航远,何红,蒋峻,等.高血压病患者降压药物依从性研究 [J].中华流行病学杂志,2012,22(6):418-420.