洋烛如何做广告

2014-06-11由国庆

由国庆

说到蜡烛的历史,可谓源远流长,甚至可追溯到原始时代的火把与蜜蜡,但其普及却经历了相当长的岁月,且一直“身价”金贵。古代笔记小说集《西京杂记》写的是西汉杂史,书里记载,南越向汉高祖刘邦进贡的贡品中就有蜡烛。当时,蜡烛很稀少,故而成为君王赏赐高官的一种宝贝。到了明清,蜡烛虽逐渐走入寻常百姓家,但也只是在特殊场合才会用上三两支,日常生活中依旧使用油灯、火把等传统灯具。清宫中的蜡烛同为贵重,由掌关防管理内管领事务处(掌关防处)统一管理。

使用不便,是古代蜡烛未得大量普及的另一因素。唐代诗人李商隐曾有“何当共剪西窗烛”之言,为何要剪烛呢?老式的烛芯是用棉线搓成的,过程中无法烧尽而形成炭化物残留,因此需要不断用剪刀来打理,以不致影响照明。1820年,有个名叫强巴歇列的法国人发明了用三根细棉线编成的烛芯,烛芯燃烧时会自然松开,末端恰可翘到火焰外,得以完全燃烧。

驰誉万国“白礼氏”

辛亥革命后,西风东渐,外商的蜡烛来到中国,被俗称为“洋烛”,大名鼎鼎的“白礼氏”洋烛行销南北,基本结束了中国百姓使用油灯与国产土制蜡烛的历史。说起白礼氏蜡烛,必须要提及它的东家——亚细亚火油公司。

亚细亚火油公司是1903年7月在伦敦成立的,由英国壳牌石油公司、荷兰皇家石油公司、罗特希尔德公司共同出资创办。1906年,上述前两家公司合并为英荷壳牌石油公司,一举垄断了亚洲市场的相关销售,而中国正是他们最大的市场。随后,英荷壳牌公司相继在香港、上海派设分公司——亚细亚火油公司,直销石油产品。蜡烛即为石油产品的重要一项。

清末民初的沿海城市四处充斥着洋货,上海更甚。日用商品市场同样是洋货独步天下的格局,仅洋烛一项,1910年上海的进口量就达100万海关两(1海关两等于1.114银两)。于是,嗅觉灵敏的亚细亚公司审时度势,很快瞄准了东方市场的前景,在上海又开办了白礼氏洋烛公司。初期,白礼氏公司也生产肥皂,故又名(白礼氏)中国皂烛公司。

关于白礼氏公司的创建时间,史料说法不尽相同。据《上海机电工业志》第一篇第二章中的《工厂选介》表述:“上海粮食机械厂建立于1959年,原系英国人白礼氏开设于清宣统三年(1911年)的洋烛厂,解放后收归国有并由上海市粮食局接管。”又见《上海对外经济贸易志》第九卷中的《1894年—1913年英商新设主要企业一览表》显示:“白礼氏洋烛公司创建年份:1912年,资本额:60万英镑。”另据《普陀区志·大事记》载:“民国6年(1917年),英商白礼氏洋烛厂在劳勃生路南侧(今长寿路19号)建成投产。生产洋烛和肥皂。”白礼氏公司的厂房选址也得地利之便。劳勃生路位于苏州河畔,当时为新开辟的区域,中外实业皆蜂拥而至。

白礼氏公司旗下有水牛牌、百合花牌、树牌、紫薇星牌等多个品牌,借助亚细亚公司在中国庞大的多层次的销售系统,以及专属船队、专用码头(上海、广州、武汉等地)、自备油池等,白礼氏的销售网自然畅通无阻,洋烛之光亮遍全国,近乎垄断态势。顺便一说,当时的烛芯一直是由日商中桐洋行独家经销,虽然价格较高,但供不应求。

白礼氏洋烛的产品进步在何处?备受欢迎的优点到底在哪呢?笔者收藏有白礼氏百合花牌洋烛的广告,解读广告的标榜文字可知几点:便于携带;不必考虑轰发(爆炸),所以在照明过程中无需专门照顾;光亮大,火头润,不出烟,无恶味,且不伤眼睛。广告中,还单列一行专门说:白礼氏洋烛用起来很方便,绝无电灯短路打火、煤油灯翻倒等意外带来的种种危险。有了这些过人之处,白礼氏便信誓旦旦地宣称“驰誉万国,无出其右”了。另外,除了畅销的百姓常用的白色蜡烛外,白礼氏还出产船牌、盘古背地球牌红色蜡烛,供喜庆场合使用。

好酒也怕巷子深

洋商聪明,他们晓得好酒也怕巷子深的道理。白礼氏的销售渠道虽然通畅,但照样念念不忘广告宣传。比如1924年,白礼氏特请老上海著名画家郑曼陀为公司绘制了次年的月份牌广告画。画中女子是典型民国初期的时髦打扮,她身着粉红色小碎花改良中式袄,上提的倒大袖恰好露出白皙玉臂。再看她所穿的洋裙,淡蓝色中的缠枝花若隐若现,下摆有蕾丝,腰间还有白色流苏下垂过膝。这美女还穿着当时最流行的进口“玻璃丝”长筒袜,突出纤细小腿,脚上穿一双湖绿色的半高跟鞋,鞋面还有精致花朵。如此装扮的她站在春意盎然的中式庭院里,身后的桃花也已竞相争艳,芬芳徐徐,她正采撷下一枝春桃轻轻拿在手中。

这幅月份牌广告画的上端设计有红色横标,上印金色的白礼氏公司名称,下部是四款不同牌号蜡烛的包装盒图样。画面左右两边竖着两支白色的大蜡烛,其轮廓好似边框,当年的年历恰好安排其间。

郑曼陀的笔下难道是“去年今日此门中,人面桃花相映红”的意境?这一中西合璧时装美女怎个温婉娴熟、性感迷人了得。她,能不吸引顾客注目么?如此,广告宣传之功效可谓事半功倍。

同时期还有另一幅类似的月份牌画,也是郑曼陀所制。画面四周为花团锦簇的宽大花边,画中姑娘身在西式庭院中,斜侧身坐在走廊的栏墙上。不过此画是白礼氏船牌肥皂的广告。

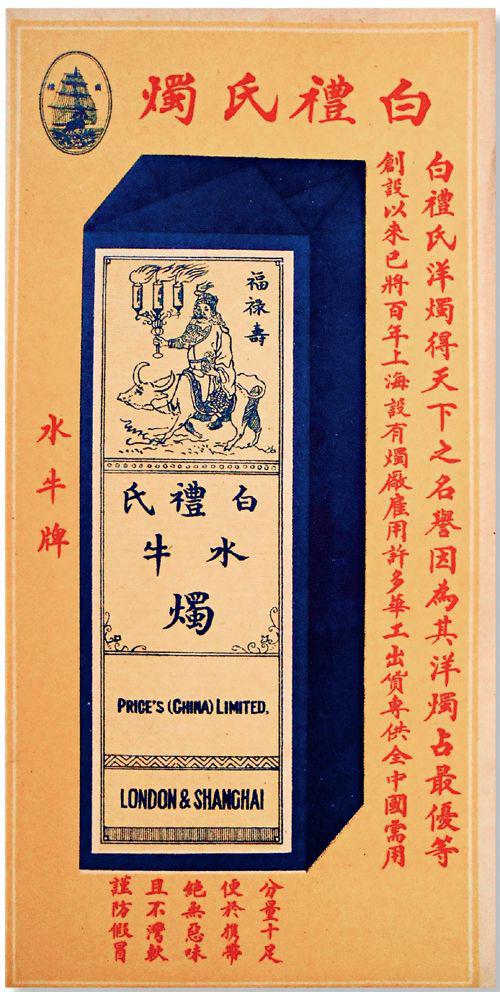

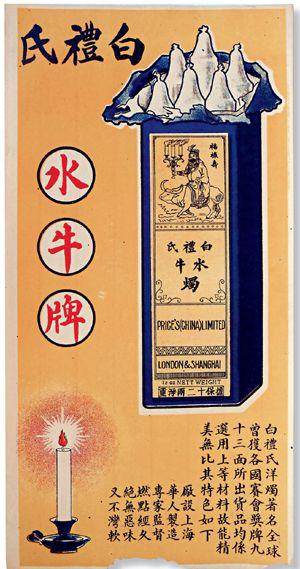

除了上述2开大小的月份牌广告画之外,白礼氏公司的其他各类广告印刷品也是铺天盖地,发行面很广。比如一页水牛牌洋烛广告,以明黄色为基调,效果非常夺目。水牛牌洋烛是白礼氏的主打品牌,六支蜡烛为一个小包装,包装上标有“担保十二两净重”字样,让人心明眼亮。“水牛”商标颇具趣味,商标中有一古代武将骑在牛背上,他手持烛台,上有三支蜡烛,烛光通明,照亮着前行的路。这纸广告文称:“白礼氏洋烛著名全球,曾获各国赛会奖牌九十三面。所出货品均系选用上等材料,故能精美无比……专家监督,燃点经久,绝无恶味,又不弯软。”或许是鉴于中国时局与提倡国货的形势,为拉近与中国顾客的关系,白礼氏在宣传中特别加注了“厂设上海,华人制造”的字样。在另一幅广告里,白礼氏又进一步强调:“得天下之名誉,因为其洋烛占最优等……上海有烛厂,雇佣许多华工,出货专供全中国需用。”

不仅是印刷广告与报刊广告,亚细亚公司、白礼氏公司还不断在上海等城市的繁华路段发布墙壁广告,后来还扩展至沪宁、沪杭铁路沿线的墙面上,乃至后来又登上更能经风雨的现代油彩路牌广告。

面对市场的蛋糕,谁都愿意分上一口,缘此,优良品牌也难免会招来仿冒、跟风。上世纪30年代中期,苏州宝昌蜡烛厂出品有太公牌蜡烛,其商标图样为手持烛台的姜子牙骑在羊背上,这与白礼氏水牛牌洋烛商标如出一辙。商战中,白礼氏将宝昌告上法庭,但鉴于太公牌曾依据民国《商标法》正式注册过,所以双方只能各让一步,其结果是宝昌将姜子牙手中的烛台改为了宝剑图样。类似事件还有1936年2月白礼氏与苏州公信号的纠纷。公信号的蜡烛名为鱼罩牌,白礼氏指控它仿冒了船牌洋烛。鱼罩牌蜡烛虽是多年的省优名品,可未经注册,只好甘拜下风。

大从工商业发展的层面看,小从商标品牌与广告宣传角度看,客观地说,洋商既有贸易、文化侵略的一面,也不乏启蒙东方近现代工商文明的一面,对我们的民族工商业走向现代化起到了一定的拉动促进作用。

1941年末太平洋战争爆发,几年间亚细亚公司、白礼氏公司损失严重,加之来自同行业老对手美孚洋行、德士古公司的竞争日趋激烈,导致亚细亚的实力急速衰减。约1951年前后,曾经誉满大江南北的白礼氏洋烛与亚细亚公司一道逐渐结束了在中国大陆的发展。