坚冰早已破,难关早已过

2014-06-10韩万斋

韩万斋

中国古老的哲学和美学思想就像如来佛的手掌,古今中外,哪只孙猴子跳出过它的掌心?!

“情动于中而形于声”、“言之不足,故长言之;长言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之:咏歌之不足,故不知手之舞之、足之蹈之是也。”

一切文学艺术,凡跳离这规律的,一定会失败!

名词,观念的困囿

“歌”者,“唱”也。成也在“美声”唱,败也在“美声”唱。一些学院派把它引向了极端,忘记了:“唱歌兼唱情”(白居易):忘记了“表情性”是音乐最本质的东西一一没有了情,也就没有了音乐。

“歌剧”者,以“歌唱”为主的戏剧。成也在“歌唱”剧。败也在“歌唱”剧。一些歌唱者把它引向了极端,忘记了:无论是歌剧、乐剧、舞剧、话剧;京剧、晋剧,川剧、越剧,首先得是“剧”,犹如中国人、美国人、俄国人、日本人,前提条件首先得是人!既然“首先得是‘剧…,那就得讲个“剧本,剧本,一剧之本!”不管你是什么剧。首先得把“剧”捋顺——这一点,13世纪末,以关汉卿为代表的中国剧作家们已经弄明白了;18世纪时,由于“歌唱家”们的胡搅蛮缠,逼使“愤青”格鲁克举起了“歌剧中的一切要素,都必须服从剧情内容的需要”的大旗,对“以歌唱为中心”的歌剧进行了改革:欧洲的(包括歌剧作家在内的)剧作家们也弄明白了:

意大利人说的Opera,都是一个含义:“以歌唱为主的戏剧”或“歌唱的戏剧”,从来没有一个“歌唱必须占百分之几十几”的铁定的量化标准!

否则后来欧洲就不会出现意大利的Opera buffa(趣歌剧),法国的Opera comigue(喜歌剧),英国、美国的Lightopera(轻歌剧);大题材、大规模的Opera seria(大歌剧或正歌剧);小题材、小规模的Operetta(小歌剧):没有布景、没有大的舞台调度的Oratorio(清唱剧)、大合唱cantata(康塔塔),话剧加配乐的Melodrama(音乐话剧)、瓦格纳的器乐比例很大的Musikdrama(乐剧)和再后来的Musical(音乐剧)了。

再说歌剧中的“咏叹调”,无论意大利人说的“Aria”、希腊人说的、法国人说的、德国人说的、俄国人说的,西班牙人说的,还是日本人说的,都是一个含义:表达感情的唱段,顾名思义,即:以咏歌的方式表达心中的喜怒哀乐之感叹,若再具体到以歌剧为特定指向,即:在歌剧中,表达剧中人物的复杂感情的大段唱腔。“小段唱腔”则称为“小咏叹调”(piccolo aria)。什么书上规定了:“咏叹调”只能用某一种曲式结构、只能用某一种调式调性,只能用某一种旋法节奏,只能用某一种和声织体,只能用某一种配器手法?

对“咏叹调”的要求,只有一个:把剧中人物的复杂感情充分表达出来!

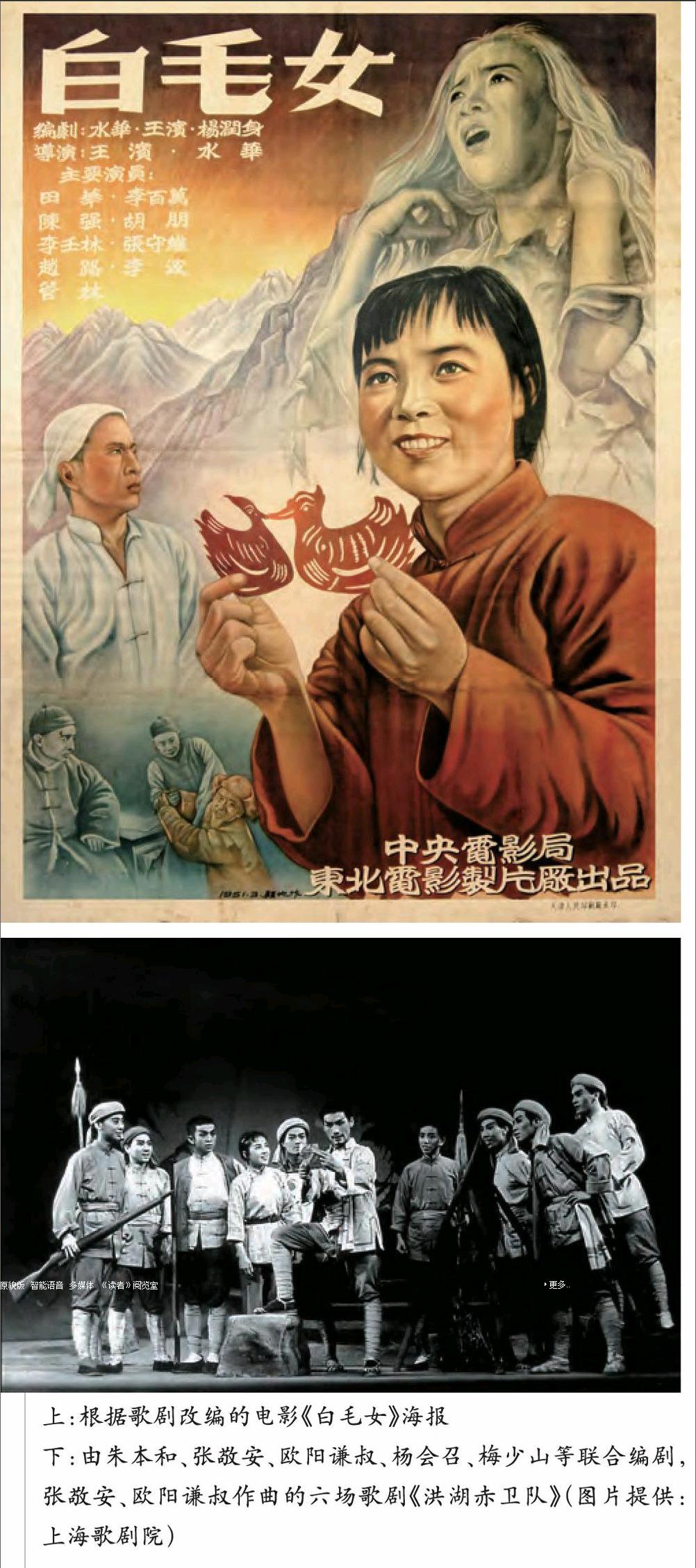

我们的歌剧《白毛女》中的《恨是高山仇是海》、《洪湖赤卫队》中的《看天下劳苦人民都解放》、《红霞》中的《太阳啊,你再照照我》、《阿依古丽》中的《赛里木湖面起了风浪》、《从前有座山》中的《千错万错是我错》、《党的女儿》中的《万里春色满家园》、《苍原》中的《情歌》、《原野》中的《啊,我的虎子哥》、《野火春风斗古城》中的《永远的花样年华》、《宋庆龄》中的《是什么把我的心撕裂》、《国之当歌》中的《我拿起一首激昂的歌》,哪一首不是情浓意丰的咏叹调?

还有个最“被引人困惑”的“宣叙调”,也本不该是个“问题”:无论意大利人说的“Recitativo”、希腊人说的、法国人说的、德国人说的、俄国人说的,西班牙人说的,还是日本人说的“朗唱”,都是一个含义:朗诵般的唱段,顾名思义,即:宣讲、宣布、宣告、宣传一样的歌调,若再具体到以歌剧为特定指向,即:在歌剧中,音乐化了的说白。或者是与音乐结合在一起的说白。说实话,在当年的“世界最高音乐学府”——巴黎音乐学院作曲系毕业的冼星海早已经“看透”了,因而干脆直接把《黄河大合唱》的第三乐章《黄河之水天上来》写成“朗诵调”。

中国古代文人吟诵诗文时的“长言”、“嗟叹”与其后的“变文”;西方教会的宣讲圣经,不就是“宣叙调”!展开中国歌剧的历史,从《白毛女》、《江姐》,到如今的歌剧创作的“井喷”:《苍原》、《原野》、(《苏武》、《鸣凤》、《司马迁》、《钓鱼城》、《太阳雪》、《宋庆龄》、《党的女儿》、《我心飞翔》、《盐井传奇》、《国之当歌》、《野火春风斗古城》,哪一部歌剧中没有成功的宣叙调?“宣叙调”之所以“被引人困惑”,其根本原因就在于:我们忘记了“宣叙调”的渊源和本性,强以西方人之宣叙语调为中国歌剧之宣叙语调。

如前所述,纵观西方歌剧之历史,意大利式的正歌剧,从一开始就没有一式独尊、一花独放过;中国歌剧为什么非要以意大利正歌剧为唯一“正统”?综观西方歌剧之历史,意大利式的正歌剧,无论到了哪个国家,都会接该国的地气——从该国民族音乐的沃土中汲取丰富的营养,发展、壮大。形成适应自己国家、民族的审美习惯、审美趣味的风格和特点。固守一式、一花独放,哪来德国歌剧?哪来法国歌剧?哪来俄国歌剧?哪来清唱剧?哪来康塔塔?哪来趣歌剧,喜歌剧、歌剧、乐剧和音乐剧?

为什么我们中国的歌剧就不能“接地气”、非要把从它与中国戏曲、曲艺之间的联系砍断?为什么非要让我们中国的歌剧中人用“洋腔”宣叙,不能说正常的中国话?

中国歌剧的剧作已经有了自关汉卿以来的丰厚底蕴:中国歌剧早在1945年之前已经过了对西方歌剧的“描红”、学习阶段:中国歌剧早已经长大成人!

放眼望:

中国歌剧的队伍已经浩浩荡荡;

中国歌剧的作品已经涌如井喷;

中国歌剧的形式已经百态千姿;

中国歌剧的风格已经成竹各蕴。

好一派:

百花齐放,歌香四溢醉华夏,

推陈出新,剧闯五洲辉相映。

随着国强民富步伐的加速,

中国歌剧的国内观众已经越来越多:

中国歌剧的国外“粉丝”也必将越来越多……

心理,心态的困囿

为什么现在还有的同志对中国歌剧底气不足、对中国歌剧的成就会“未曾看见”?

一是崇外惧外心理、心态的困囿。笔者曾在《中国创新教育》2006年第5期为范雪的论文《由哲学思想看古琴与钢琴记谱》所写的“编者导语”中写过这样一段话,或许能在如何看待中国歌剧问题上给我们提供一个新的思维方向:

“中国的近现代音乐教育是在以欧洲人为骨干教师、以欧洲乐理为基本教材的基础之上建立、发展起来的。欧洲人的爱国、‘爱(欧)洲之情令人起敬——无论离开自己的故土多远、多久,都保持着他们以自己为欧洲人的骄傲、以自己为‘德、奥、英、法……(国)人的骄傲;都会以极大的热情尽心竭力地宣扬自己国家的文化。于是,音乐上的‘欧洲中心论便在中国扎根了。‘谁不说俺家乡好——欧洲人宣扬‘欧洲中心论,自然、合理,能怪人家吗?倒是我们自己该想一想了。”

树立起“与外平等”的心理、心态,有点自信,这个“坚”与“难”便不会存在了。

二是“科学化”与“计量化”对人文化、表情化艺术的困囿。

记得前些年在笔者参加母校的院庆过后不久,一位老同学在电话中问我:“你听了作曲系的作品音乐会没有?他们的作品是不是‘算出来的?”我顿时明白了他的意思,如实回答:“还好。”——因为他和他的孩子都是酷爱演奏人文化、表情化音乐的大提琴演奏家。

也记得20多年前。笔者在《音乐爱好者》杂志上看到一篇“狂妄至极”的文章:《莫扎特不会作曲》。被震惊的我,直到看完该文。才不得不由衷佩服了赵晓生天才、敏锐的独特视角与结论:莫扎特的音乐不是“做”、“作”出来的,而是从心灵深处流泻而出的。

“以一个真正中国人的自尊开始‘由哲学思想的角度看中西方的差异。在‘德先生、赛先生昂首而入后,艺术‘科学化给中国音乐带来的究竟利大于弊?还是弊大于利?恐十白不仅仅是音乐记谱方面需要反思。”《中国创新教育》2006年第5期)

我们便会发现:困囿着中国歌剧的这个只认为欧洲歌剧(甚至仅仅是意大利正歌剧)才是“科学”的,只能以欧洲歌剧。甚至只能以意大利正歌剧为“计量化”模本的观念,也是中国歌剧事业发展中一个本不该有的“坚”与“难”。

三是“正宗”、“正统”地位的困囿。从黄帝打炎帝、秦始皇统一文字开始,直到现在考试时的“标准答案”,国人早就形成了这样的思维惯性:一个正宗、一个正统,一个“标准答案”。

于是,在我们的以“一个”为标准的观察、欣赏、评论的影响下,歌剧编创的许多精力便也被消磨、困囿在“一个”中了。

而作为文艺的歌剧,同其他所有文艺作品一样:“单一”,是最大的忌讳!

回顾一下几十年来,我们的许多次本该在学术上互相交流学习、取长补短的评论会、研讨会、高层论坛,哪次不被争“正宗”、争“正统”,争“标准答案”所干扰?

鲁迅先生有句著名的话:“革命文艺战线的不统一是因为缺乏共同目的。”

如果大家都是真正为了国家,民族的歌剧事业而别无杂念、更无私念,我想重呼一句老得再不能老的口号:理解万岁!

我们应当充分理解:有些长期生活在国外的和一部分在国内的歌剧人急切想要“靠拢西方歌剧模式”把中国歌剧推向世界,“让外国人承认我们”的心情;我们应当充分理解:有些学院派歌剧人急切想要把“中国歌剧的专业技巧水平提高”,和当代国际“接轨”,为中国夺奖争荣的心情:我们应当充分理解:有些长期生活在大城市里的歌剧人急切想要多写能赢得城市市民阶层喜好的作品。但笔者也更希望我们的歌剧理论家、歌剧评论家与歌剧作家们理解并看到:中国人数最多的群体在哪里?以怎样的歌剧内容、歌剧形式、歌剧语言、歌剧审美习惯为他们服务、让他们接受、让他们喜欢。须知:中国是一个占世界人口1/4的国家,赢得了十几亿中国的观众,便等于赢得了十几个甚至几十个国家的观众——对于任何一个真正的作家艺术家而言,这才是最应当值得欣慰、自豪的!

文化,素养的困囿

玄学甚行的两晋时期,一位名叫嵇康的文人写了一篇《声无哀乐论》,不仅以其昭昭地使那年代的人们昏昏了几百上干年,而且一直使现当代的文人们也昏昏地为其写了许多越写越使人昏昏的“考证”、“注释”、“新解”、“白话”出来。

实际上,作为集文人、作曲家、演奏家、歌唱家、音乐理论家于一身的嵇康,人家心里明晰得很,书名明确得很:声,无哀乐;从未说过乐无哀乐。

而文中,则全是两晋文人习惯性的大忽悠——玄学。

历史常会有惊人的相似之处:上世纪80年代初在京城遇到一位商人,手持一个小药盒在西单一条小巷里口若悬河地向路人推销:“你看,你看,一般公司都叫‘有限责任公司;人家这公司叫‘无限责任公司。知道什么叫‘无限吗?那就是很大!很大!无限的大!”

又是一个新形势下、“特色”年代的大忽悠——土豪“玄学”!

歌剧界也常常出现类似的、令人啼笑皆非的“笑话”:说“中国歌剧没咏叹调”者有之;嫌“宣叙调不像外国的”有之;说“歌剧就是唱歌,中间不应该有说白”者有之。

唯独忘记了:聪明智慧的中华民族,早已经有了与斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特齐名的“三大表演体系”之一“梅兰芳表演体系”:

唯独忘记了:一百多年前,我们的戏曲在西方人的“标准”观念中,已经被列为“Opera”。

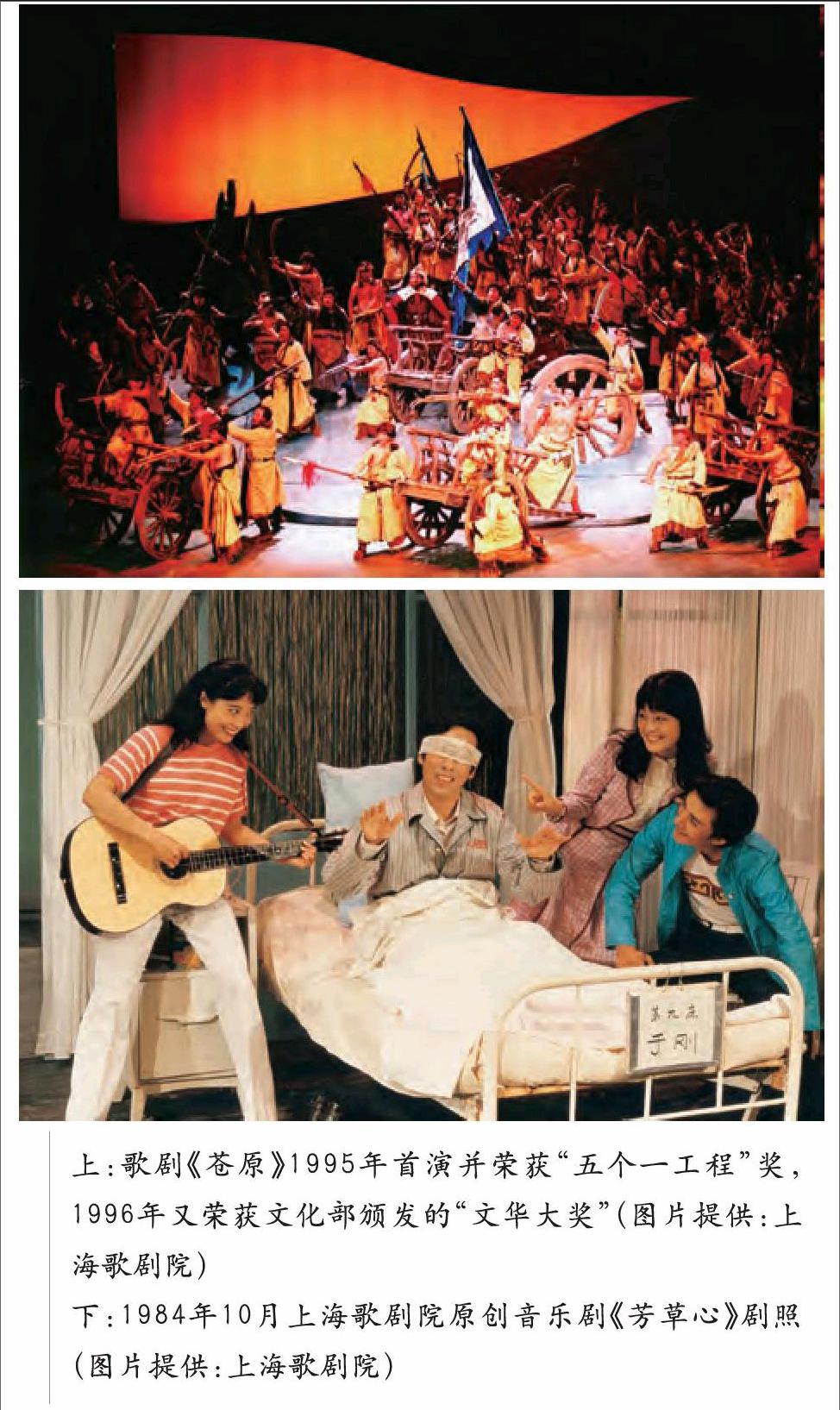

一百多年来,在中国Opera(戏曲)之外,又不同程度地学习或引进了西方歌剧中的因素,创作出了大量的不同形式、不同风格的“Opera”:有完全按照西洋正歌剧形式写的《苍原》、《原野》;有用民间音乐素材写的《阿美姑娘》、《台湾舞女》;有以古风古曲为基调的《深宫欲海》、《张骞》;有地方化的民族歌剧《故乡人》、《阿里郎》:有战争年代风格的《红雪》、《悲怆的黎明》;有轻歌剧风格的《芳草心》、《玉鸟兵站》;有大量借鉴戏曲、民歌与手段的《白毛女》、《红霞》:有文人题材的室内歌剧《再别康桥》:有熔民歌、曲艺、戏曲、流行风格于一炉的《野火春风斗古城》。

本已繁花似锦的中国歌剧,理所当然地应当在世界歌剧舞台上占一席地位!

但由于前面所述之诸多现象与现状:

对西方文化的盲从、盲崇,对外来词语、形式的不求甚解,对艺术本质、审美的无知所导致的缺乏自信、“艺人相轻”所导致的内耗,不幸地成为了我国歌剧事业发展的严重干扰,成为了本不该存在的“坚”与“难”。

究其根源:文化、素养的不同程度的欠缺和无知。

无论我们的剧作家、作曲家,还是演员、演奏员等,都急切地需要文化:急切地需要从生活乃至文、史、哲、理、工各科,汲取广博的知识,增强厚劲的文化积淀、素养与团结、自信。

事实上,中国歌剧的坚冰早已破,难关早已过!

人才济济、朝气蓬勃,拥有前人的丰富经验和民间音乐的不竭源泉的中国歌剧人:团结自信,挺胸昂首,中国歌剧,大胆地往前走!