“灵芝”与“奇葩”:赵萝蕤《荒原》译本艺术管窥

2014-06-09黄宗英邓中杰姜君

黄宗英 邓中杰 姜君

[摘要]赵萝蕤先生曾经说,直译法是她从事文学翻译的唯一方法,其理论根据是形式与内容相互统一的原则。虽然内容最终决定形式,但是形式也是内容的一个重要组成部分。赵萝蕤先生认为,在翻译严肃的文学作品时,译者首先必须深刻全面地研究作家及其作品,深入了解作者的思想认识、感情力度、创作目的和特点;其次,必须具备两种语言的较高水平,才能较好地体现作者风格和表达作品内容;第三,必须谦虚谨慎,忘我地向原作学习。通过赵萝蕤先生1936年《荒原》译本手稿与国内出版的几个《荒原》译本之间的比较与分析,本文探讨赵萝蕤先生坚持用直译法翻译严肃的文学作品的理论和实际应用价值。

[关键词]赵萝蕤;《荒原》;直译法

[中图分类号]I046[文献标志码]A[文章编号]16724917(2014)03007608

1936年底,上海新诗社戴望舒先生约赵萝蕤先生翻译艾略特的《荒原》。赵萝蕤先生在短短的一个月时间内译完了《荒原》全诗并将诗人原注和译者注释整理编译在一起;1937年夏天,这本译著由叶公超先生作序,伴随着七七卢沟桥事变的枪炮声,便悄然地问世了。1939年,邢光祖先生在《西洋文学》杂志上发表评论说:“艾略特的《荒原》是近代诗的‘荒原中的灵芝,而赵[萝蕤]女士的译本是我国翻译界的‘荒原上的奇葩。”[1]3赵萝蕤先生是如何在这么短的时间内将这首艰深晦涩的现代派“怪诗”译成我国文学翻译史上的一朵“奇葩”呢?通过赵萝蕤先生《荒原》译本手稿与赵毅衡、查良铮、裘小龙等几位学者多个不同译本之间的比较分析,笔者着重从形式与内容相互契合的角度,理解和学习赵萝蕤先生在翻译严肃的文学作品时所倡导的直译法。

一、“一堆破碎的偶像”

在艾略特《荒原》第一章《死者葬礼》(“The Burial of the Dead”)的第22行中,出现了这么一个画龙点睛的短语:“A heap of broken images”。我国著名翻译家赵萝蕤先生把它译成“一堆破碎的偶像。”笔者认为这一短语之所以画龙点睛是因为《荒原》一诗“确实表现了一代青年对一切的‘幻灭”[1]19。众所周知,第一次世界大战后,整个西方世界呈现出一派大地苦旱、人心枯竭的现代“荒原”景象[1]83-89页。;那是一段掺杂着个人思想感情和社会悲剧的“历史”[3]55-56,人们的精神生活经常表现为空虚、失望、迷惘、浮华、烦乱和焦躁。那么,我之所以想从这一短语说起,是因为其中的英文单词“image”比较有意思。记得北京大学英文系王式仁教授1986年春给英文系本科生开设“英诗选读”课时,他在第一堂课里讲解布朗宁的《深夜幽会》(“Meeting at Night”)一诗作为课程导论。这是一首爱情诗,但是诗人在诗中压根儿就不提“爱(情)”,而是把各种能够调动读者感官的意象运用得淋漓尽致,给读者留下了一幅初恋幽会的动人景象。为了拉近英语诗歌与现实生活的距离,王式仁教授可谓别出心裁,先给初学英诗的同学们讲了两则英文广告,其中一则是意大利飞亚特(Fiat)轿车的广告:“Italian Spacecraft”,而另外一则是日本尼康相机的广告:“No One Cares More About Your Image”。王教授认为前者中“Spacecraft”一词可以引起读者关于现代科技的无限遐想,而后者中“Image”一词也同样耐人寻味。首先,“Image”一词可以解释为“图像”(picture),因为尼康相机是世界上最好的相机之一,所以您不需要当心它的“图像”;其次,尼康相机是世界上最昂贵的相机之一,因此您也不用当心您的“形象”(picture in your mind)问题。王教授的这个例子既引起了同学们学习英文单词丰富的联想意义的思考,同时打消了初学英诗者的畏难情绪和思想顾虑,大大激发了学生的兴趣和自信。那么,艾略特《荒原》第一章中的这个短语又该怎么翻譯呢?

第12卷第3期黄宗英等:“灵芝”与“奇葩”:赵萝蕤《荒原》译本艺术管窥

北京联合大学学报(人文社会科学版)2014年7月

根据孙致礼先生的统计,艾略特《荒原》一诗至少有7个版本:赵萝蕤译《荒原》(“新诗社丛书”,1937年);赵萝蕤译,载袁可嘉主编《外国现代派诗选》(上海文艺出版社,1980年);叶维廉译,载《诺贝尔文学奖全集》第24卷(台湾远景出版事业公司);裘小龙译,载《外国诗》(外国文学出版社,1983年);赵毅衡译,载《美国现代诗选》上(北京:外国文学出版社,1985年5月);查良铮译,载《英国现代诗选》(长沙:湖南人民出版社,1985年5月);汤永宽译,载《情歌·荒原·四重奏》(上海:上海译文出版社,1994年);赵萝蕤译,载《世界名家名著文库——荒原》(北京:人民日报出版社,2000年)。①此外,笔者还收集了裘小龙译《荒原》,载《获诺贝尔文学奖作家丛书——四个四重奏》(桂林:漓江出版社,1985年9月,第67~96页);赵萝蕤译《荒原》,载《中国翻译名家自选集——荒原》(北京:工人出版社,1995年8月,第1~34页);周明译《荒原》,载《基督教文学经典选读》下(北京:北京大学出版社,2004年8月,第816~819页)等等。那么,这么多版本的译者都是如何翻译第22行中的这个短语的呢?

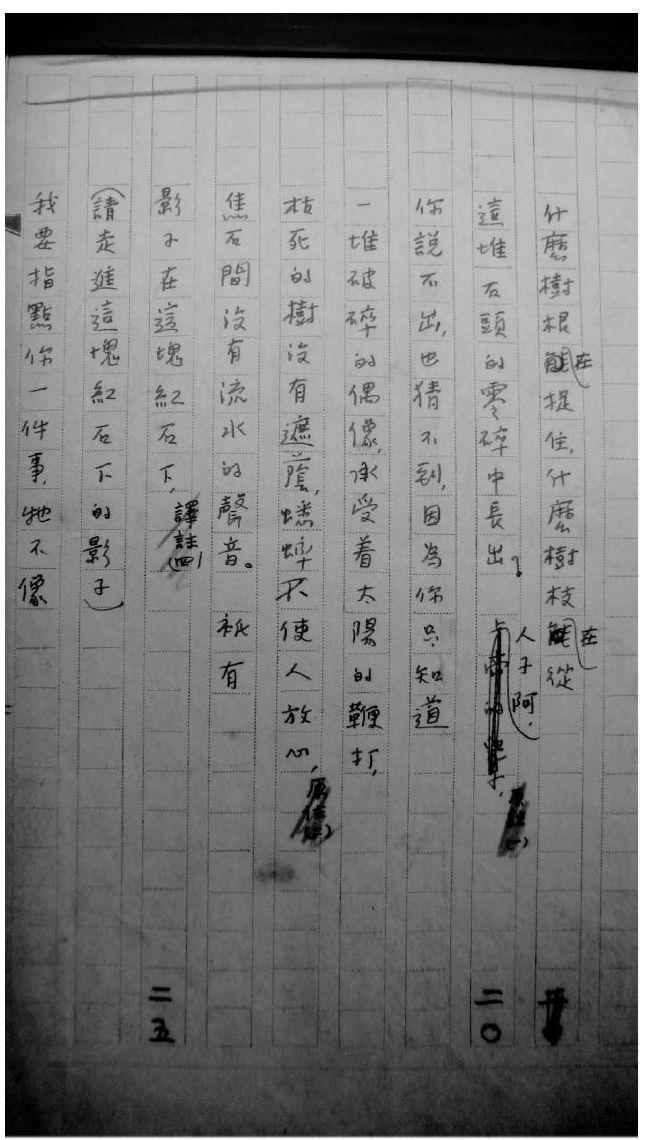

首先,请看赵萝蕤老师1936年的译文手稿:

原文:

①根据孙致礼主编《中国的英美文学翻译:1949—2008》(南京:译林出版社,2009年版,第250页)整理,个别信息仍然不全。What are the roots that clutch, what branches grow

Out of this stony rubbish? Son of man,(20行)

You cannot say, or guess, for you know only

A heap of broken images, where the sun beats,

And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,

And the dry stone no sound of water.

译文:

什么树根在捉住,什么树枝在从

这堆石头的零碎中长出?人子啊,(20行)

你说不出,也猜不到,因为你只知道

一堆破碎的偶像,承受着太阳的鞭打,

枯死的树没有蔗荫,蟋蟀不使人放心,

礁石间没有流水的声音。[4]

赵萝蕤先生曾经对自己1936年的译本做过几次修改。比如,1995年版这段诗文第19行中的“捉住”改成“抓紧”,“这堆石头的零碎中”改成“这堆乱石块里”,“蟋蟀不使人放心”改成了“蟋蟀的声音也不使人放心”[5]2。这些改译使诗中一种焦躁无序、毫无盼望的现代心绪更加明朗,表述更加清晰。但是赵萝蕤先生始终没有改动第22行的译法。那么,其他几位译者对第22行中这个短语的译法却各自不同:

赵毅衡译:“一大堆破碎的形象”[6]198

查良铮译:“一堆破碎的形象”[7]47

裘小龙译:“一堆支离破碎的意象”[8]870

周明译:“一堆破碎的图像”[9]818

在笔者看来,不论是译成“形象”、“意象”还是“图像”,不同译者都会有各自不同的解释和道理,因为诗歌语言本身就是形象化的语言,何况现代主义诗歌创作更加注重意象的作用。但是,不同的译法给读者传递的信息(量)是不同的。《荒原》是一部十分严肃的文学作品,因此它需要“译者作一番比较艰苦的研究工作……对作家作品理解的越深越好。”[10]605-606这是赵萝蕤先生对文学翻译者提出的第一个条件。那么,赵萝蕤先生为什么把这个短语中的“image”一词翻译成“偶像”呢?首先,赵先生研究了诗人为第20、23行分别提供的两个原注:“对照《旧约·以西结书》第二章第一节”和“对照《旧约·传道书》第十二章第五节。”[11]50《旧约·以西结书》第二章第一节上说:“他对我说:‘人子啊,你站起来,我要和你说话。”《旧约·以西结书》讲述的是上帝与先知以西结之间的谈话。上帝选择以西结作为他的代言人,去警告以色列人并让他们悔过自新。因此,从某种意义上说,以西结可以被看成是来拯救荒原的使者。然而,上帝告诫以西结说,以色列人是一个叛逆的民族。他们对他的警告将听而不从。[12]568由于上帝已不再是以色列人所崇拜的偶像,所以他们的灵魂就无法得到拯救,他们也就只能像荒原上的人那样,饱受无端的磨难:“在你们一切的住处,城邑要变为荒场,邱坛必然凄凉,使你们的祭坛荒废,将你们的偶像打碎,你们的日像被砍倒,你们的工作被毁灭。” 参见《旧约·以西结书》第六章第六节。 不仅如此,《旧约·传道书》第十二章第五节上说:“人怕高处,路上有惊慌,杏树开花,蚱蜢成为重担,人所愿的也都废掉,因为人归他永远的家,吊丧的在街上往来。”艾略特在这里想提醒读者的是“那些背叛上帝的人是注定要生活在一块事与愿违、寸草不长的荒地上。”[12]568可見赵萝蕤先生在此将“image”一词翻译成“偶像”是准确完美的。赵先生译笔下的这“一堆破碎的偶像”传神地把圣经故事中典型的荒原寓意植入了艾略特形象地体现战后西方一代青年人精神幻灭的现代荒原之上。

其次,《荒原》一诗发表于1922年。艾略特不同意许多评论家对这首诗歌的评论,不愿意承认《荒原》的主题是表现西方“一代人的精神幻灭”(“disillusionment of a generation”)[13]368。他认为《荒原》只不过是他“个人对生活的满腹牢骚”(“a personal and wholly insignificant grouse against life”)。[14]1 然而,“牢骚”是有思想内容的语言。当语言受情感所控制却未被情感所征服的时候,这种语言综合了情感和理智的元素,或许也就是艾略特所谓“有节奏的牢骚”(rhythmical grumbling)。这种“牢骚”一旦发出,它便成为“西方人情感与精神枯竭”[15]126的直接宣泄和对西方现代文明“荒原”的极写。在这个所谓的“人间天堂”中,“所有的上帝都死光了,所有的战争都打完了,所有人的信仰都动摇了。” 笔者译自F. Scott Fitzerald: This Side of Paradise, New York: Charles Scribners Sons, 1920, p.255. 在第一次世界大战后的西方世界,人们惧怕贫穷,崇拜金钱和成功。在艾略特笔下的现代“荒原”中,我们窥见了西方病态的文明、反常的内心世界和畸形的社会。那么,在这么一个“迷惘”的时代背景之下,赵萝蕤先生译笔下的这“一堆破碎的偶像”真可谓画龙点睛之笔了。

二、“四月天最是残忍”

赵萝蕤先生提出文学翻译的第二个基本条件是:“两种语言的较高水平。”[10]608那么,赵萝蕤先生是如何具备英汉两种高水平的语言基础的呢?从《我的读书生涯》一文中,我们可以知道她7岁进[苏州]景海女子师范学校读一年级,同时开始学习英语。虽然她的父亲赵紫宸先生早年留学美国,但是他的中国传统文化修养极深,他亲自教女儿吟诵“唐诗三百首”和“古文观止”。小学阶段,赵萝蕤不但跳过了三年级,而且六年级时她的语文成绩被评为全校第一。1926年,因父亲就职燕京大学,14岁的赵萝蕤跟随家人来到北京。虽然她考上了高三,但因年龄小,父亲让她从高二读起。1928年,16岁的赵萝蕤升入燕京大学中文系,酷爱文学。然而,18岁那年,她的英国文学老师劝她改学英国文学,以扩大眼界。征得父亲同意之后,她便转系改学英国文学。她酷爱英国小说,从父亲的藏书中选读了狄更斯、萨克雷、哈代的小说,家里没有的就到图书馆借。1932年,当她20岁燕大毕业报考清华大学外国文学研究所研究生时,英语得了满分。上研究生时期,她听了吴宓老师的“中西诗比较”、叶公超的“文艺理论”、温德老师的许多法国文学课(司汤达、波德莱尔、梵乐希等),还与田德望一起听了吴可读老师为他们俩讲授的英意对照的但丁《神曲》课。[1]1-21936年底,应上海新诗社戴望舒先生之约,赵萝蕤翻译了艾略特的《荒原》。1937年夏天,这本译作由叶公超先生作序在上海问世。在抗日战争爆发后的七八年时间里,赵萝蕤一直失业,只能跟随在西南联大就职的丈夫陈梦家,在家里操持家务。可是她终究是个读书人,“在烧柴锅时,腿上放着一本狄更斯。”[1]3

1944年,因为陈梦家先生应邀到芝加哥东方学院教授古文字学,赵萝蕤获得了到芝加哥大学学习英语的机会。赵萝蕤先生认为那是她一生中最重要的四年,因为20世纪40年代恰逢芝加哥大学英语全盛的时期,云集着众多国际著名学者:18世纪英国文学专家克莱恩教授、莎士比亚和玄学派诗歌专家乔治·威廉森教授、19世纪小说和文本精读专家法国著名学者卡萨缅(Louis Cazamian)的高徒布朗教授(E. K. Brown),狄更斯与英国文学专家沙伯尔教授(Morton D. Zabel),古英语、中世纪英语和乔叟专家赫尔伯特教授(Hulbert)以及美国文学专家维尔特教授(Napier Wilt)。[1]4这些专家教授不但学识渊博,讲解精湛,而且善于举一反三,详细剖析。当时芝加哥大学是美国最早开设美国文学课的大学,赵萝蕤在第四年的时候,决定专修美国文学,并对小说家亨利·詹姆斯感兴趣,几乎读完了他的全部作品。1948年冬,赵萝蕤学成回国。那年,她36岁。

回顾赵萝蕤老师的求学历程,我们更加意识到“两种语言的较高水平”对一位从事翻译工作的人是多么重要,特别是主张直译法的译者。赵萝蕤老师认为有不少作品是可以采用直译法(即保持语言的一个单位接着一个单位的次序,用准确的同义词一个单位一个单位地顺序译下去),但要绝对服从每一种语言自身的特点和规律。如果要避免直译法沦为僵硬的对照译法,那么关键在于译者驾驭句法的能力是否灵活,是否传神。[1]185比如,对照《荒原》英文原诗开篇的7行,赵先生1936年的译文如下:

原文:

April is the cruellest month, breeding

Lilacs out of the dead land, mixing

Memory and desire, stirring

Dull roots with spring rain.

Winter kept us warm, covering

Earth in forgetful snow, feeding

A little life with dried tubers.[11]3

译文:

四月天最是残忍,它在

荒地上生丁香,参合着

回忆和欲望,让春雨

挑拨呆钝的树根。

冬天保我们温暖,大地

给健忘的雪覆盖着,又叫

干了的老根得一点生命。[4]

这段开篇诗行是诗人对极度空虚、贫乏、枯涩、迷惘的现代西方社会荒原的极写。中世纪乔叟笔下“春之歌”中所描写的“甘霖”、“花蕾”和“新芽”在艾略特笔下都已消失得无影无踪。现代人已经听不见春天树上鸟儿的歌声,也看不到那“通宵睁开睡眼”的小鳥。往日的“丝丝茎络”变成了如今“呆钝”的“老根”,没有春的气息,只剩下“一点生命”。现代荒原上的人们似乎经历了一个懒洋洋的、不情愿的、甚至是愤懑不平的苏醒过程。赵萝蕤先生曾经在1940年5月14日的《时事新报》上发表过一篇题为《艾略特与〈荒原〉》的文章,讨论了她是如何努力做到让译文传达原诗的“情致”、“境界”和“节奏”:

这一节自第一到第四行都是很慢的,和残忍的四月天同一情致。一、二、三行都在一句初开之时断句,更使这四句的节奏迟缓起来,在原诗亦然。可是第五行“冬天保我们温暖”是一口气说的,有些受歌的陶醉太深的人也许爱在“天”字之下略顿一下,但是按照说话的口气,却是七个字接连而下的,和原文相似:(Winter kept us warm)是一气呵成的句子,在一至七行中是一点生命力,有了这一点急促琐屑,六与七行才不至疲弱而嘶哑。[1]10-11

赵萝蕤老师的评论至少说明了三个问题。首先,她注意到了诗人在前四行用“断句”来达到“节奏迟缓”的艺术效果 此外,笔者认为前三行的弱韵结尾(feminine ending)也是诗人放慢节奏的音韵手法。,其译诗的句法与原诗完全对称;其次,赵先生注意到了原诗前三行的弱韵结尾(feminine ending),而且是一连三个及物动词分词的弱韵结尾。虽然弱韵结尾不容易汉译,但是赵先生选用了“生”、“参合”和“挑拨”三个及物动词来翻译原诗中“breeding”、“mixing”和“stirring”三个及物动词,而且做到了前四行的重音节数与原诗基本吻合,锁定了原诗的情致和节奏;第三,赵先生在文章中说:“在译文中我尽力依照着原作的语调与节奏的断续徐疾。”[1]10“断续徐疾”恐怕是表现孤独无序、焦躁不安的现代荒原人生命光景最真实有效的节奏,而赵萝蕤先生却用一句貌似简单的口语,改变了前面迟缓的语速:“冬天保我们温暖”。这句话口气“急促琐屑”,却又耐人寻味:冬天何以保我们温暖呢?原来诗人是在抨击现代荒原上无所事事、无可奈何的人群。可见,译者当时将原诗中的“kept”一词译成“保”字也是基于对原文的透彻理解和对汉语的游刃有余。赵先生在此既直译了原诗的句法结构,又传神地译出了原诗的讽刺口气。

此外,《荒原》第一节第12行原文是德语:“Bin gar keine Russin, stamm aus Litauen, echt deutsch”。诗人没有提供原注,英文意思是“I am not Russian at all; I come from Lithuania; I am a real German”。也有英文注释者将其翻译成破碎的句子:“Am no Russian, come from Lithuania, genuine German”。这个句子是立陶宛民族历史濒临毁灭的一个缩影。作为一个波罗的海国家,立陶宛长期受俄国人统治。虽然直到1918年才获得独立,但是国家的领导人已经多是德国人。这句话赵先生的原译如下:

赵萝蕤译:“我不是俄国人,立陶宛来的,是纯德种。”[4]12

试比较:

赵毅衡译:“我不是俄国女人。我生在立陶宛,真正的德国人。”[6]196

查良铮译:“我不是俄国人,原籍立陶宛,是纯德国种。”[7]47

裘小龙译:“我根本不是俄国人,出生在立陶宛,纯粹德国血统。”[8]70

周明译:“我不是俄国人,我是立陶宛来的,是地道的德国人。”[9]817

赵毅衡先生十分细心,可能从下文推断,这位俄国人好像是女性,因此译成“俄国女人”,而且用“生在立陶宛”和“真正的德国人”来强调说话者的纯种身份,比较合理,但笔者觉得“Russian”译成“俄国女人”有画蛇添足的感觉。查良铮先生的译法基本上没有改动,但是“原籍”一词显得有点过于文雅,与此处上下文的口语体不符。裘小龙先生的译法比较正式,口语化程度也不高,不太像人们喝咖啡闲聊天时的话语。周明的译法与赵先生1995年以后的修订版一样,但是笔者仍然觉得还是赵萝蕤老师的原译比较传神,既简洁明了,又带有几分俏皮的高傲和自信,文体和口气也相互吻合。

三、“在两种生命中颤动”

赵萝蕤先生提出文学翻译的第三个基本条件是:“谦虚谨慎的工作态度。”[10]608在半个世纪的翻译生涯中,赵萝蕤先生始终坚持用直译法从事文学翻译。她认为“直译法能够比较忠实地反映原作,”[10]613因为直译法的基本原则是追求形式与内容的相互统一。形式之所以重要是因为形式能够最完备地表达内容。好的内容需要好的形式来表达,形式不仅仅是一张外壳,可以从内容剥落而无伤于内容。当然,只有好的形式,而没有好的内容,作品同样是无本之木,无话可谈。虽然内容最终决定形式,但是形式实际上也是内容的一个重要组成部分。此外,赵先生认为“译者没有权利改造一个严肃作家的严肃作品,只能十分谦虚地、忘我地向原作学习。”[10]607尤其是在翻译严肃作家的严肃作品时,译者应当“处处把原著的作家置于自己之上,而不是反之。”那么,赵先生是如何在《荒原》原译中实践她的这种“忘我”精神呢?

原文:

“My nerves are bad tonight. Yes, bad. Stay with me.

“Speak to me. Why do you never speak. Speak.

“What are you thinking of? What thinking? What?

“I never know what you are thinking. Think.” (114行)

赵萝蕤原译:

“今晚上我精神很坏。对了,坏。陪着我。

“跟我说话。为什么总不说话。说啊。

“你在想些什么?想什么?什么?

“我从来不知道你在想什么。想。”[4](114行)

《荒原》原著中诗体繁多、句法复杂、语气微妙。赵萝蕤先生始终是“尽力使每一节译文接近原文而不是自创一体。”[10]610从以上这一节译文看,赵先生可谓不折不扣地在实践她的“忘我”精神了。对照原文,我们发现赵先生连一个标点符号都舍不得改!然而,这种“直译”并非一种简单的对译,而是一种深思熟虑的艺术创造。如果我们把原文中的“Stay with me”译成“留下陪我”[6]202,那么我们发现这个译文不仅比原文多出一个音节,而且可能会让读者对诗中的“你”和“我”之间的关系多了几分揣测。假如我们把第113行译成“你在想什么?想什么?想什么?”[6]202,那么我们不难发现这一连三个“想什么?”可能就把这行诗简单地理解为一个问句了?读者就难以感觉到原诗中搀杂着的孤独、焦躁、疑虑、疑惑的“精神”状态。假如我们把第114行翻译成“我老是不明白你在想什么。想吧”[6]202,那么,我们可能会发现这种译法比赵萝蕤的原译似乎多了几分宽容。实际上,这最后一个“想”字恰恰是艾略特笔下现代荒原人自我封闭、自我捆绑的典型动作:“你,/你什么都不知道?不看见?不记得/什么?”(第121~123行)、“你是活的还是死的?你脑子里竟没有什么?”(第125行)、“我现在该做什么?我该做什么?/我就这样跑出去,走在街上/散着头发,这样。我们明天做些什么?/我们都还做什么?”(第131~134行)[4]……。

赵萝蕤老师谦虚谨慎的工作态度还体现在她翻译《荒原》时,为读者提供的详细注释上。赵萝蕤先生在其“译后记”中说,翻译这首诗的难处之一就是“需要注释:若是好发挥的话,几乎每一行皆可按上一种解释(interpretation),但这不是译者的事,译者仅努力搜求每一典故的来源与事实,须让读者自己去比较而会意,方可保原作的完整的体统。”[4]艾略特为《荒原》提供了52个原注[13]50-55,多数只指出他用典的出处,而不提供典故文本,说明性文字很少,对不熟悉这些典故的读者帮助不大。因此,在翻译原著时,赵萝蕤老师首先给原注增加了必要的“译者案”,為读者提供典故文本或者故事概要;其次,赵先生另外增补了26个“译者案”,弥补了原注的不足。难能可贵的是赵先生旁征博引,钩隐抉微,提供了大量权威可靠的注释,大大减少了阅读难度,同时拓展了读者的想像空间。比如,《荒原》第三章《火的教训》(The Fire Sermon) 赵萝蕤先生后来改译为《火诫》。开篇的前15行诗:

河上的篷帐倒了,树叶留下的最后手指握紧拳,又沉到潮湿的岸边去了。那风经过了棕黄色的大地听不见。仙女们已经走了。(175行)

可爱的泰晤士,轻轻地流,等我唱完我的歌。

河上不再有空瓶子,夹肉面包的薄纸,

绸手绢,硬皮匣子,和香烟头儿

或其他夏夜的证据。仙女们已经走了。

还有她们的朋友,城里那些总督的子孙,(180行)

走了,也不曾留下地址。

在莱明河畔我坐下来饮泣……

可爱的泰晤士,轻轻地流,等我唱完我的歌。

可爱的泰晤士,轻轻地流,我不会大声也不会多说。[4]

关于这一节诗文,艾略特给第176行加了一个注释:“见斯宾瑟的《祝婚曲》(Spenser: Prothalamion)。”赵萝蕤先生另外为第176行增补了“译者案:斯氏曲中形容泰晤士河上的愉快,并有这样一句作为全诗的副歌。”此外,赵先生又给第179行增补了一个“译者案:这是指现代的河上仙女。”赵先生的两个注释帮助我们更好地理解诗人在此借古讽今的手法。首先,“可爱的泰晤士,轻轻地流,等我唱完我的歌”这一行来自斯宾塞《祝婚曲》:“……银波荡漾的泰晤士河岸/河岸哂纳感繁枝密布,为河水镶边,/绘出了姹紫嫣红,百花齐放,/所有的草坪有玉石珠翠镶嵌,‘适合于装饰闺房,/戴在情人头上,/迎接她们的佳期,它就在不久/可爱的泰晤士河轻轻流,流到歌尽头。”它带给读者的联想是文艺复兴时期祝婚曲中那神秘浪漫的“仙女”。其次,相形之下,那些现代泰晤士河上的仙女们“只是城里老板们后代的女伴,曾在这里度过几个夏夜,也不知除野餐一通外还干了什么荒唐事,没有明说,但可以猜测。”[1]23那些少爷们仅仅是寻欢作乐,“也不曾留下地址。”赵先生在此的注释虽然简约,但并不简单。它们还是触击到了现代泰晤士河畔那一幕幕令人触目惊心、致深致痛的肮脏的两性关系。

然而,每当涉及诗歌主题、核心人物、意象、情景的时候,赵萝蕤先生总是努力提供细微具体的注释,帮助读者把握正确的意思。比如,虽然赵先生没有对第三章《火的教训》的题目补充注释,但是由于火的形象是这一章的核心意象,因此赵先生还是在这一章结尾处的第308行,做了一个全诗最长的注释,长达800余字,将西方佛学研究鼻祖亨利·柯拉克·华伦(Henry Clarke Warren)《翻译中的佛教》(Buddhism in Translation)一书中的佛陀的火诫全文译出,暗示读者:“尽管人们受情欲之火的百般奴役,但是炼狱之火却能净化一切赖于感官的感觉印象,使现代生活返璞归真。”[12]575那么,艾略特在这首诗中所做的最长的注释当推第218行中“Tiresias”(帖瑞西士)这一角色的注释:

帖瑞西士(Tiresias)虽然只是一个旁观者,而并非一个真正的“人物”,却是诗中极重要的一个角色,联络全诗。正如那个独眼商人和那个卖小葡萄干的,一齐化入了那个腓尼基水手这个人物中,而后者也与那不勒斯(Naples)的福迪能(Ferdinand)王子没有明显的区别,所以所有的女人只是一个女人,而两性在帖瑞西士身上融合在一起。帖瑞西士所看见的,实在就是这首诗的本体。奥维德的一段,在人类学上看来,很有价值。[4]

帖瑞西士之所以是诗中“极重要的一个角色”,又能够“联络全诗”,因为帖瑞西士具有两性人的属性。根据法兰克·吉士德斯·弥勒氏的英译《变形记》第三卷,帖瑞西士有一次因为手杖打了一下,触怒了正在树林里交媾的两条大蟒。突然,他由男子一变而为女人,而且一过就是七年光景。到了第八年,他又看见这两条蟒蛇,就说:“我打了你们之后,竟有魔力改变了我的本性,那么我再打你们一下。”说着,他又打了大蟒,自己又变回出生时的原形。因此,帖瑞西士既经历过男人的生活又有女人的经历,在《荒原》中变的十分重要。那么,我们究竟该怎么翻译它呢?

原文:

“I Tiresias, though blind, throbbing between two lives”

譯文:

赵萝蕤译:“我,帖瑞西士,虽然瞎眼,在两种生命中颤动”[4]

赵毅衡译:“我,梯雷西亚斯,虽然眼瞎,心却跳在两个生命中之间”[6]206、207

查良铮译:“我,提瑞西士,悸动在雌雄两种生命之间”[7]55

裘小龙译:“我,铁瑞西斯,虽然失眠,在两条生命之间颤动”[8]83

对照几种译文,笔者仍然觉得赵萝蕤老师的译法比较自然传神,遣词细心,句法恰当,语气含蓄。赵毅衡老师试图用增词法译出动词“throbbing”的逻辑主语,使译文表述更加明白:“虽然眼瞎,心却……”,但是诗人艾略特似乎没有意思要具体描写诗中人“我”的心态,而是更多地暗示诗中人“我”所代表的那种无法掌握自己命运的现代人的生命光景。查良铮先生此处出现了漏译现象,没有译出“though blind”,而且“悸动在雌雄两种生命之间”同样存在增词法带来的麻烦,因为假如读者没有搞清楚“Tiresias”两性人的特征,那么“雌雄两种生命”的出现只能起到提醒读者的作用,也无法译出典故的内涵,况且“悸动”一词显得比较温文,文体特征过于正式。裘小龙先生的译法虽然改动不多,但“失眠”应该是一个误译,而且“两条生命”似乎比“两种生命”更加明确,但实际上所传达的信息反而不够准确。从这个例子可以看出,赵萝蕤先生的译文比较接近原作的风格。虽然译者免不了有一点自己的风格,但是这种个人风格和以译者自己的风格为主的方法是有很大差别的。

总之,赵萝蕤先生对从事文学翻译所提出的三个基本条件——深刻全面地研究作家及其作品、具备两种语言的较高水平和谦虚谨慎的忘我精神,虽然语言朴素,但是意义深刻。而本文所列举的几个例子说明了形式与内容相互统一的原则是文学翻译(尤其是直译法)的基本方法。赵萝蕤先生认为“《荒原》这首诗很适合于用直译法来翻译,”因为“直译法是能够比较忠实反映原作……使读者能尝到较多的原作风格”[10]613。这一结论是赵萝蕤先生长期从事文学翻译实践得出的真知灼见。她的《荒原》原译不愧为我国翻译历史上的“奇葩”。

[参考文献]

[1]赵萝蕤:《我的读书生涯》,北京:北京大学出版社1996年版。

[2]黄宗英:《“我个人的满腹牢骚”:艾略特的〈荒原〉》,载黄宗英:《抒情史诗论》,北京:北京大学出版社2003年版。