高职新专业筹建和发展中的典型问题及对策

2014-06-09牛海云杨艳王爱菊

牛海云,杨艳,王爱菊

(济源职业技术学院,河南济源454650)

高职新专业筹建和发展中的典型问题及对策

牛海云,杨艳,王爱菊

(济源职业技术学院,河南济源454650)

通过对新专业筹建和发展过程中遇到的专业资源、教师资源、实训条件、校企合作等问题进行调研分析,提出了相应的解决对策,将促进院系资源整合、专业结构合理调整,促进专业的良性发展。

高职院校;新专业;问题;对策

新专业的筹建和开设是高职院校适应社会发展、服务地方经济、完善专业结构的重要举措,也是高职院校在生源紧张和高校扩招双重夹击下的一个生存之道。为此,许多高职院校近几年来在对老专业进行优化改造的同时,申报开设了一大批迎合市场需求、适应科技进步的新专业。尽管在新专业筹建中,已经注重把握社会发展对人才培养的素质能力要求,注重把握市场、科技对人才的需求,但在新专业的运行与建设中,依然出现了专业资源、教师资源、实训条件、校企合作等方方面面的问题[1]。本文结合对近年来一些新开设专业的调研,对高职院校新专业筹建和发展中的几个关键问题进行研究、探讨。

一、调研对象及调研问题

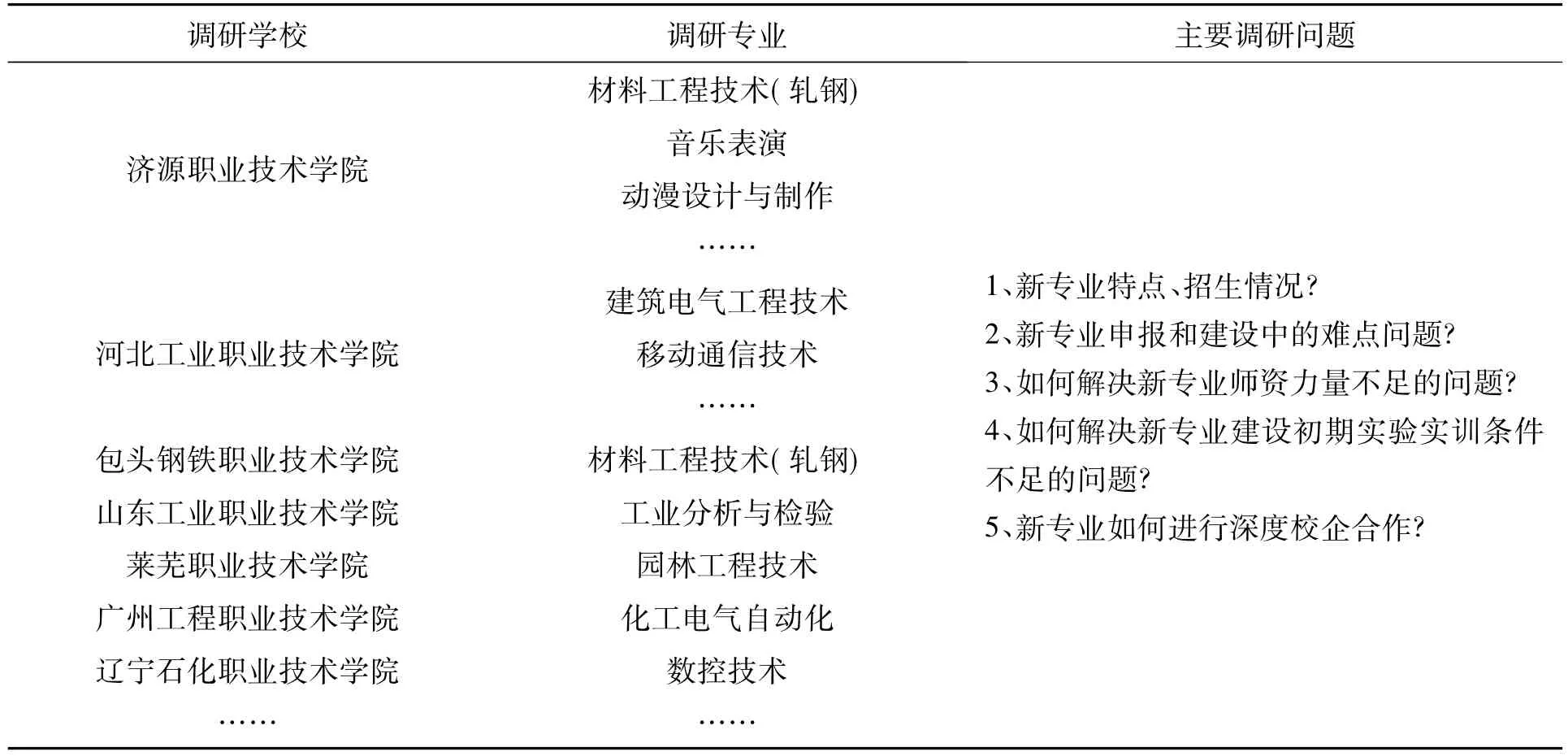

此次调研主要基于济源职业技术学院,其次涉及河北工业职业技术学院、山东工业职业技术学院等10余所职业技术学院20余个专业,调研对象及调研问题见表1。

表1 调研学校基本情况

二、高职院校开设新专业的特点

高校在开设新专业时一般是基于社会经济结构、产业结构和学科专业结构调整而考虑的,不同的历史时期由于以上三个因素的要求不同,选择开设新专业也相应表现出不同的特点。通过调研分析,目前高职院校开设的新专业大都具有以下几个特点:

(一)属于适应市场新需求的技能型专业

根据教育部相关规定,从上世纪末起,非师范、非医学、非公安类的专科层次全日制普通高等学校应逐步规范校名后缀为“职业技术学院”或“职业学院”。职业院校主要的职责是培养“高端技能型人才”。随着本科院校的一路扩招、教育管理制度的改革,高职院校的招生形势更加严峻。高职院校普遍将招生、就业作为生命工程来抓。要促进就业、扩大招生,形成良性循环,就势必要求高职院校形成“出口畅”的态势,只有“出口畅”才能“入口旺”。在市场经济体制下,高校必须抓住机遇,市场需要什么专业的人才、企业需要什么样的人才,我们就必须培养什么样的人才。我们在调研中发现,有些冠以“**公司订单班”的技能型专业,往往招生情况良好,这就是“出口畅”的效应;另外,很多高职院校陆续增设“护理学”专业,也是源于目前我国人民普遍存在健康问题,护理人才急需并紧缺的市场行情,也是把握了“出口畅”的原则。同时,围绕着“护理学”专业,“康复治疗”、“高级护理”、“医学检验”等一些适应市场新需求的技能型新专业也应运而生。

(二)属于适应科技进步的新型专业

随着时代的进步和社会的发展,科技的发展也越来越精细化。“科技是第一生产力”,伴随着科技的进步,一些跨学科甚至跨专业的新型专业应运而生。当前形势下,一些单纯的学科已无法满足和适应科技的进步,而一些交叉学科、综合学科所培养的人才更符合市场的需求。如,我们在调研中发现高校的“工业设计”专业便是典型例子。工业设计是一个艺术学、工业学、经济学等学科相结合的交叉学科。该专业要求学生既有坚实的工程科学技术基础,又有较强的艺术创新能力,适应当前工业产品设计的新潮流。

(三)属于伴随新兴产业发展的新兴专业

2010年,国务院出台了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,将节能环保产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业作为战略性新兴产业。伴随着国家政策及新兴产业的发展,物联网技术、移动通信技术等相关专业也逐渐兴起。

(四)属于精细化需求下的细化专业

随着社会经济的发展和职业工种的逐步细化,社会对人才的需求也由以前的“多能一专”转变为“一专多能”。为了培养高技能的人才,在精细化的需求下,各高职院校纷纷新增了专业或专业方向[2]。如,我们在调研中发现,高职院校的计算机应用技术专业便是这种情况,宽泛的专业已经不再适应社会对人才的需求,于是“嵌入式”、“媒体设计”、“广告设计”等专业方向便应运而生。

三、高职院校新增专业建设面临的典型问题

(1)对新增专业的就业需求缺乏深入、长远和全面的调研及预测,只顾眼前形势,盲目跟风,导致开设的新专业发展后劲不足。

高校开设专业的基本原则是:必须适应我国经济结构战略性调整、必须适应人才市场需求、必须适应地方经济建设需要出发开设新专业。这种适应应该是较长时间内较大范围内的适应,而不能仅看当前,仅看小区域范围内的情况。有些高职院校为了迎合市场、迎合家长、考生对热门产业、高薪行业的追求,不顾自己的地域情况和办学条件,盲目跟风开设所谓的热门专业,以此拉动招生。这种情况往往存在制约专业建设发展的关键因素,要么不注重专业建设,要么严重缺乏专业发展的软硬件条件,导致“有专业无培养”或“有课程无专业”的现实情况。

(2)部分新增专业由于是新兴产业,或是在专业细化下增设的专业方向,因此存在师资短缺、设备不足、课程建设滞后等问题,致使专业建设质量不高、内涵不实。在我们调研的20余个专业中,提到师资无法满足要求的有16个,占到调研总数的52%。实训条件不足的有20个,占到70%。

相比于发展根基久的适应传统产业的老专业而言,新增专业大部分是根据国家产业发展战略或地方区域产业特点,围绕新兴的产业设置的,大都属于国家教育部高职专业指导性目录外的专业。教育部对目录内的专业针对专业培养目标、课程体系、设备要求等均有专门的、明确的指导性规定,而目录外专业则没有可参考的信息。因此,这些新专业只能“摸着石头过河”。还有一些新专业,是在原有专业细化下增设的,一些公共课程师资尚能满足要求,针对其专业核心课程,只能通过教师转型或培训的形式进行,教师教得难,学生学得不易。

另外,在新增专业的建设过程中,普遍存在实验实训条件不完善,直接影响教学质量的情况。一些新增专业所需的实训设备投资较大,而且更新较快,限于资金、场地、教学成本等诸多因素,一般的学校均无法一次到位,只能在专业发展过程中逐步完善。

(3)跨学科跨专业的新增专业面临学科间的障碍和壁垒,专业建设举步维艰。

这类专业在开设之初便存在定位的问题,如设在哪个部门,偏重于哪个学科等,这些都是专业建设必须解决的难题[3]。有些院校完全采用谁申报、谁负责的原则,不考虑专业发展及社会需求,仅从系部师资考虑,因师设课,即根据师资情况选择开设的课程,这将严重影响专业的定位和健康发展。另外,因学校内部相关专业系部之间的分割,导致相关专业教师资源不能进行高效整合,专业建设的有效开展无从谈起。

四、高职院校新专业建设相关对策

(一)做好调研,提供培养科学依据

深入做好新增专业的社会背景及人才需求调研,为新增专业的申报把好脉,进而为人才培养目标的定位、人才培养方案的制订、课程体系的建设提供科学的依据。

(1)坚决杜绝“跟风”思想,不能单纯为“吸引招生”而去开设所谓的热门专业。必须从本地区的具体社会背景及行业需求出发,结合自身的条件,对专业设置的可行性进行科学分析,量力而行地选择新专业进行申报,扎扎实实地做好专业建设。

(2)在选择专业方向时,目光要放长远一些,多从国家整体的行业需求考虑,多考虑一些支柱产业,同时也要多从完善产业链、健全产业结构方面出发。

(二)资源整合,综合利用

对跨学科、跨专业的新增专业需要优化院系之间的资源配置与协调,资源共享、综合利用。

(1)从学校层面讲,需要做到统筹规划,根据学校、系部的的教师资源、实训条件等方面进行统筹管理,明确专业定位,做到有所建有所不建。

(2)高职院校的教务管理部门要加强学科建设,积极整合资源,做好专业建设、发展的协调工作。

(3)教学系部要注重与兄弟系部的有机融合,在加强自身专业管理、提高专业建设内涵的基础上相互交流、资源共享。

(三)重视产学合作,校企合作,促进新专业快速发展

高职教育旨在培养高端技能型人才,是与职业岗位教育联系最近的教育。专业建设的目标就是服务地方经济。在新增专业的筹建与建设过程中,必须重视产学合作,加强与用人单位之间的联系,聘请行业、企业的专家组成专业建设指导委员会,校企共同进行人才培养方案制定。通过“订单培养、分阶段、分层次教学”等多种形式与企业开展多层面、多层次的教学合作,让企业参与到专业建设和人才培养全过程中来。通过产学合作解决新增专业师资培养、学生实训、学生就业等各种难题。通过与企业的长效、深层合作达到校企共赢,使新专业快速发展。

(四)建立专业评估、检查制度,确保专业建设质量

在调研中我们发现部分院校仅重视新专业的增加,对后期专业建设的效果缺乏跟踪检查机制,这对专业的发展是非常不利的。专业的发展离不开悉心的建设,建立科学的专业评估、检查制度是新增专业自我完善和发展的必要手段。在专业评估、检查中,可以总结专业建设取得的阶段性成绩,同时发现和暴露存在的问题和不足,进而对出现的问题提出良好的解决办法,以形成专业建设的良性机制。

专业评估、检查的内容,可从专业定位、培养目标、专业特色、师资建设、课程建设、实训条件建设、用人单位满意度、学生满意度等方面综合考量。同时要保证评估、检查的效果,根据意见和问题及时采取措施,将专业建设步入正轨,保证评估取得实效。

(五)灵活有效解决共性核心难题

(1)对于“新专业师资不足”的难题,可以采取“引进来”、与“走出去”相结合的方法。在专业建设初期,从企业聘请实践经验丰富的技术人员作为兼职教师以弥补师资的不足;随着专业的发展,可派出专业骨干教师到企业现场顶岗,提高教师的双师素质;对于交叉专业,可进行师资共享,但要注意保证课程标准制定和实施的质量,保证授课效果。

(2)对于“新专业实训条件不足”的难题,一方面可加强校企合作,借助企业资源完成实习实训,一些专业课程也可有计划地安排学生到企业进行现场授课。第二要合理利用现有的实验实训室资源,对现有实训室进行功能拓展,满足新专业需求。第三,要积极争取多方支持,加大投入,建设新实训室。第四,和校内兄弟系部交流,共享实训资源。

(3)对于“校企合作深度开展难”的问题,一是要发挥政府组织职能,健全校企合作的政策保障机制;二是要找准校企合作契合点,强化校企合作利益驱动机制,拓展互利互赢合作新途径。如学校要积极地持续地派出较强的科研力量为企业解决技术革新问题,同时能够为企业长期做好员工培训等工作,真正解企业之所需。另外,可以将教学活动更多地放到校外实习基地进行,教师在指导学生实习的同时,最好还能参加生产指导,带领学生真正为企业做些生产服务,既提高学生的技术应用能力,也为企业创造了效益,[4]真正实现产学合作。

[1]孙颖,盛敏.我国高等院校新办专业:问题与对策[J].高教发展与评估,2009,(2).

[2]王瑛,喻道安.地方普通高等院校新专业建设的困境及对策[J].中国大学教学,2010,(9).

[3]张卫国,新增专业在实验室建设中存在的问题及对策[J].实验科学与技术,2013,(8).

[4]沈建忠,郑兴国.对加快高职院校新专业建设中几个关键问题的探讨[J].教育与职业,2009,(9).

[责任编辑 程光辉]

Typical Problems and Countermeasures of New Offering Specialty&its Development In Vocational Colleges

NIU Hai-yun,YANG Yan,WANG Ai-ju

(Jiyuan Vocational and Technical College,Jiyuan 454650,Henan)

On the base of analysis of teacher resources,training condition,university-enterprise cooperation and other issues in the process of new offering specialty and its development,corresponding countermeasures are put forward to promote the adjustment of faculty resources integration,professional and reasonable structure,promote the benign development of the new offering specilaty.

vocational college;new offering specialty;problem;countermeasures

10.3969/j.issn.1672-0342.2014.02.009

G251

A

1672-0342(2014)02-0031-04

2014-05-01

河南省教育科学“十二五”规划2012年度重点课题([2012]-JKGHAB-0080)

牛海云(1976-),女,河南济源人,济源职业技术学院副教授,研究方向为冶金工程及材料成型。