硅垢防垢剂ITSA合成及性能研究

2014-06-09余兰兰

余兰兰,郭 磊,郑 凯,宋 健

(1.东北石油大学化学化工学院 石油与天然气化工省高校重点实验室,黑龙江 大庆 163318;2.大庆油田 第二采油厂,黑龙江 大庆 163414)

目前,在三次采油中三元复合驱(ASP)技术得到了广泛应用,但是三元复合驱中成分碱(NaOH或Na2CO3)的加入导致采出水在采出系统中出现严重的结垢现象,该垢的主要成分为硅酸盐,其质地坚硬处理难度大,使油田地面集输系统管线更换报废频繁[1]。若将含硅的油田采出水用于发生蒸汽,将会在注汽管线或热采锅炉内形成硅垢,其危害性远远高于钙垢,最终导致炉管和注汽管线穿孔甚至报废,给油田生产带来不可预计的后果,但是若能在油田采出水中加入硅垢防垢剂则可避免或减少结垢,为油田生产解决实际问题,因此硅垢防垢剂的研究和发展受到广泛的关注[2]。

现如今国内外有关钙垢防垢剂的研究报道较多,但针对硅垢防垢剂的研究仍较少[3]。作者以衣康酸(IA)、三乙醇胺(TEA)、烯丙基磺酸钠(SAS)、丙烯酰胺(AM)为单体合成含多官能团的四元共聚物防垢剂(简称ITSA),使多种功能基团并存于同一分子中,从而发挥官能团的协同防垢作用[4-5]。聚合物作为防垢剂不仅防垢效果较好,而且对环境污染小,符合“绿色化工”理念。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

IA、过硫酸铵:分析纯,沈阳市东华试剂厂;TEA:分析纯,天津市耀华化工厂;SAS、AM:分析纯,天津市福晨化学试剂厂。

FA-N/JA-N系列电子天平:上海民桥精密科学仪器有限公司;HH-S26S数显恒温水浴锅、DJ1C增力电动搅拌器:江苏省金坛市大地自动化仪器厂;HWCB-2型恒温磁力搅拌器:温州市医疗仪器厂;202型恒温干燥箱:上海胜启仪器仪表有限公司;721型分光光度计:上海浦东物理光学仪器厂;MB154S傅立叶红外光谱仪:天津港东科技发展股份有限公司;Zeiss扫描电镜:德国卡尔蔡司公司;三口烧瓶:天津玻璃仪器厂。

1.2 四元共聚物ITSA的合成

将体积分数为70%的乙醇溶液和定量的IA加入三口烧瓶中,置于65 ℃恒温水浴锅中搅拌均匀,待完全水解后依次加入定量的TEA、SAS、AM并继续搅拌均匀,待三口烧瓶中温度升高至65 ℃后,滴加引发剂过硫酸铵。在65 ℃下聚合,聚合时间3 h,最终得黄色粘稠状的四元共聚物硅垢防垢剂ITSA。

1.3 四元共聚物ITSA的性能评价

1.3.1 ITSA的水溶解性测定

量取定量的四元共聚物和去离子水,二者混合于烧杯中配制成质量分数为1%的水溶液,将其置于25 ℃恒温磁力搅拌器中搅拌10 min后,取出烧杯并在自然光下观察。

1.3.2 ITSA的固含量的测定

称量干燥烧杯的质量,此时数值记为m1,向烧杯中加入10 mL四元共聚物,总质量记为m2,将其置于50 ℃恒温干燥箱内,干燥至恒重,取出冷却至室温,总质量记为m3。计算四元共聚物的固含量S。

(1)

1.3.3 ITSA对硅垢防垢率的测定

测定四元共聚物对硅垢防垢的效果采用的是硅钼蓝法[6-7]。硅钼蓝法是一种利用分光光度计测定溶液中成垢前后硅含量的吸光度从而计算出防垢率的实验方法。

1.4 四元共聚物ITSA的结构表征

取烘干后的少量四元共聚物与KBr研磨压片,利用红外光谱仪对四元共聚物进行结构表征。

1.5 四元共聚物ITSA的防垢机理

分别将加入四元共聚物防垢剂前后的垢样于Zeiss扫描电镜下进行观察分析,同时探讨该防垢剂的防垢机理。

2 结果与讨论

2.1 四元共聚物ITSA的合成条件研究

2.1.1 单因素实验

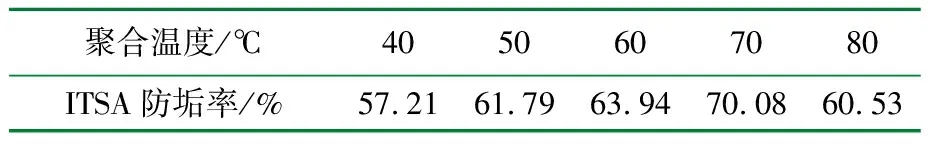

2.1.1.1 聚合温度的影响

在实验条件为单体配比n(IA)∶n(TEA)∶n(SAS)∶n(AM)=1.0∶1.5∶0.2∶1.5,m(引发剂)∶m(单体)=10%,聚合时间为3 h,聚合反应温度分别为40、50、60、70、80 ℃,制备共聚物。按1.3.3进行实验,测定合成的防垢剂对硅垢的防垢率,结果见表1。

表1 聚合温度对ITSA防垢率的影响

表1表明,ITSA防垢率随聚合温度的升高呈先增后减的变化趋势。由于聚合温度的升高,导致化学反应活性的增强,并且增加了目标产物的产率,使得防垢率升高;当温度超过最佳值后,引发的自由基会猛烈聚合,促使反应过程中生成大量热量且不易散出,产生了爆聚现象,反而降低防垢率。故聚合温度为70 ℃时为最佳。

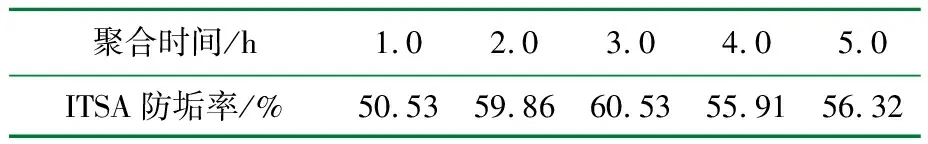

2.1.1.2 聚合时间的影响

在实验条件为单体配比n(IA)∶n(TEA)∶n(SAS)∶n(AM)=1.0∶1.5∶0.2∶1.5,m(引发剂)∶m(单体)=10%,聚合温度70 ℃,聚合时间分别1.0、2.0、3.0、4.0、5.0 h时,制备共聚物。按1.3.3进行实验,测定合成的防垢剂对硅垢的防垢率,结果见表2。

表2 聚合时间对ITSA防垢率的影响

表2表明,ITSA防垢率随聚合时间的增加先增后减。由于反应时间的增长,使更多量的反应物转化成目标产物,随之,防垢率会大幅度提高;当超过一定聚合时间后,反应过程中会产生部分副产物,导致防垢率下降。故聚合时间3.0 h为最佳。

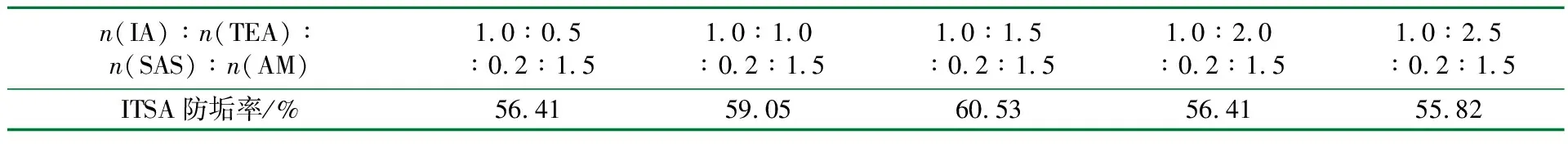

2.1.1.3 单体配比的影响

由于醇胺基、磺酸基和酰胺基均能有效抑制硅垢的形成,实验将针对醇胺基用量进行探讨。在实验条件为m(引发剂)∶m(单体)=10%,聚合温度70 ℃,聚合时间分别3.0 h,单体配比n(IA)∶n(TEA)∶n(SAS)∶n(AM)分别为1.0∶0.5∶0.2∶1.5、1.0∶1.0∶0.2∶1.5、1.0∶1.5∶0.2∶1.5、1.0∶2.0∶0.2∶1.5、1.0∶2.5∶0.2∶1.5时,制备共聚物。按1.3.3进行实验,测定合成的防垢剂对硅垢的防垢率,结果见表3。

表3 单位配比对ITSA防垢率的影响

表3表明,n(IA)∶n(TEA)∶n(SAS)∶n(AM)=1.0∶1.5∶0.2∶1.5时,防垢率存在最佳值。对阻垢剂而言,只有当大分子长链上的各种特性官能基团比例适当,阻垢性能才能得到良好的发挥。因此单体用量间接影响共聚物中官能团间的协同作用,进而影响其防垢率的大小。故选取单体配比n(IA)∶n(TEA)∶n(SAS)∶n(AM)=1.0∶1.5∶0.2∶1.5。

2.1.1.4 m(引发剂)∶m(单体)的影响

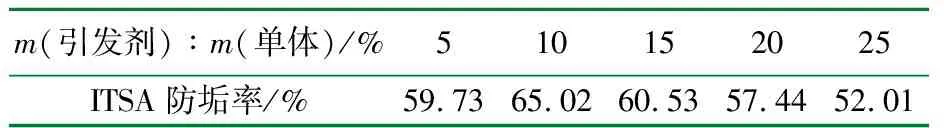

在实验条件为单体配比n(IA)∶n(TEA)∶n(SAS)∶n(AM)=1.0∶1.5∶0.2∶1.5,反应温度为70 ℃,聚合时间3.0 h,m(引发剂)∶m(单体)=5%、10%、15%、20%、25%时,制备共聚物。按1.3.3进行实验,测定合成的防垢剂对硅垢的防垢率,结果见表4。

表4 m(引发剂)∶m(单体)对ITSA防垢率的影响

表4表明,m(引发剂)∶m(单体)=10%时,ITSA防垢率达到最佳。由于引发剂用量较少时,产物的分子量偏低,不能称其为高聚物,此时防垢率较低;当m(引发剂)∶m(单体)高于某值时,产物的分子量会升高,共聚物分子自身可能出现缠绕现象并导致体积变大,从而影响对金属阳离子的螯合作用和对晶体垢的分散能力,防垢效果相应减弱。故最佳m(引发剂)∶m(单体)=10%。

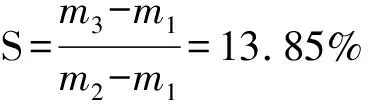

2.1.2 正交实验

2.1.2.1 正交实验设计

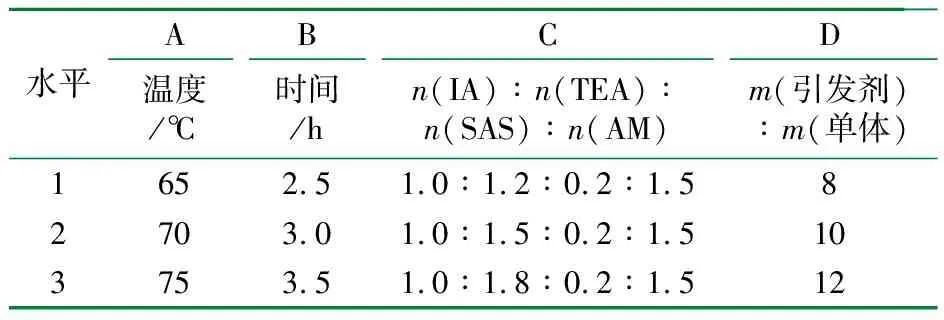

在单因素实验的基础上,选取聚合温度A、聚合时间B、单体配比n(IA)∶n(TEA)∶n(SAS)∶n(AM) C、m(引发剂)∶m(单体)D 4个因素,选择L9(34)正交表安排实验,因素水平表见表5。

表5 正交实验因素水平表

2.1.2.2 正交实验结果及极差分析

按表5安排进行正交实验,以合成产物防硅垢的能力为实验指标,正交实验结果及极差分析见表6。

表6 正交实验结果及极差分析1)

1)Ki:各因素提取率均值;R:防垢率极差。

由表6正交实验结果的极差可知,4个影响因素中,各因素对合成产物防硅垢性能的影响程度由大到小依次为D>A>C>B,即:m(引发剂)∶m(单体)>聚合温度>单体配比>聚合时间。最佳的合成工艺条件为A1B2C3D1,即:聚合温度65 ℃,聚合时间3 h,m(引发剂)∶m(单体)=8%,单体配比n(IA)∶n(TEA)∶n(SAS)∶n(AM)为1.0∶1.8∶0.2∶1.5。

2.1.2.3 正交实验结果的方差分析

对表6的实验结果进行方差分析,分析结果见表7。

表7 正交实验结果的方差分析

从表7可以看出,所选的4个因素中,聚合温度和单位配比的影响达到显著水平,m(引发剂)∶m(单体)达到非常显著水平,聚合时间的影响不显著。因此,防垢剂ITSA的合成过程可适当减少聚合时间,降低时间对ITSA合成的影响;同时,要控制好m(引发剂)∶m(单体),以保证较高的防垢率。

2.1.2.4 最佳提取条件的验证

按2.2.2中的最佳工艺条件即A1B2C3D1进行验证实验,测定并计算ITSA的防垢率,平行3组,结果为72.15%、71.98%、72.21%,取平均值,得最佳提取工艺条件下ITSA的防垢率为72.11%。

2.2 四元共聚物ITSA的性能评价

2.2.1 ITSA水溶性测定

四元共聚物ITSA防垢剂的水溶液在自然光下观察的结果为整体澄清透明,液体表面无漂浮物且烧杯底层无杂质,说明此四元共聚物为水溶性聚合物。

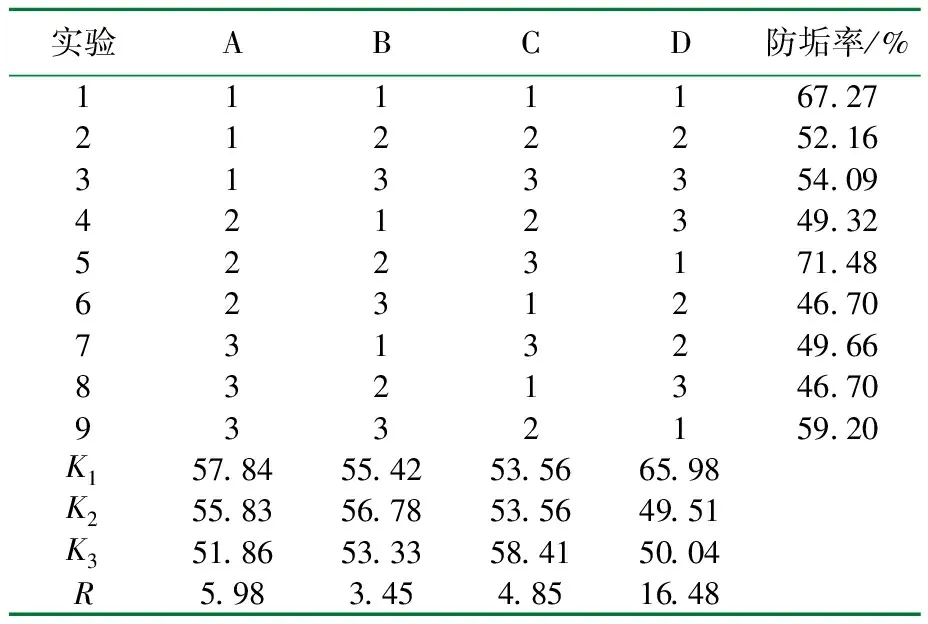

2.2.2 ITSA固含量测定

由实验测得:m1=71.689 g;m2=83.361 g;m3=73.352 g

2.2.3 ITSA对硅垢防垢率的影响因素

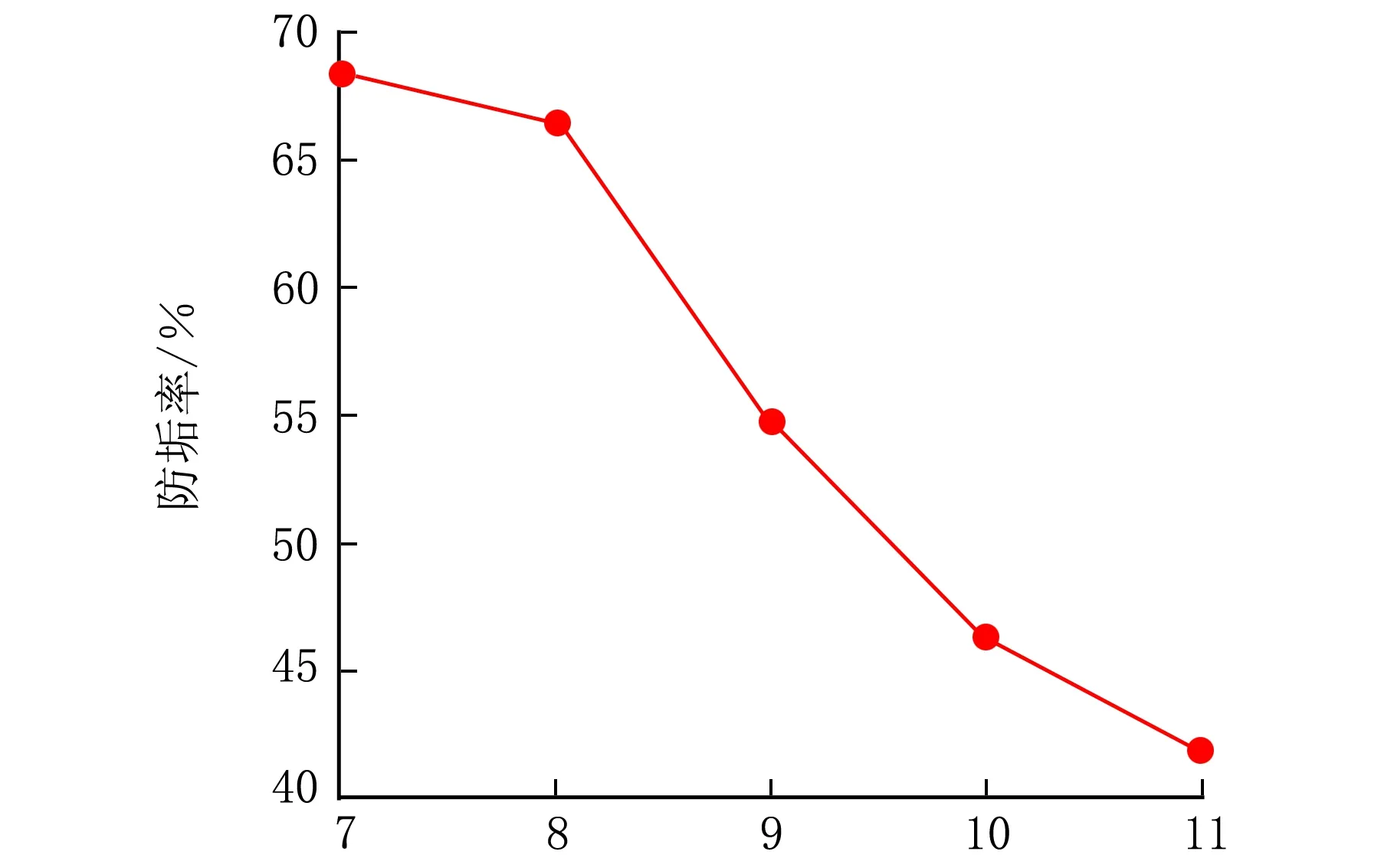

体系pH值对防垢率的影响见图1。

pH值图1 体系pH值对防垢率的影响

由图1可知,随着pH值的升高,四元共聚物防垢剂的防垢率呈现逐渐降低的趋势。体系pH=7~8时防垢率在65%以上,此时具有良好的防垢效果;当体系pH=9~11时防垢率低于60%,说明该四元共聚物防垢剂不适合应用于强碱体系[8]。

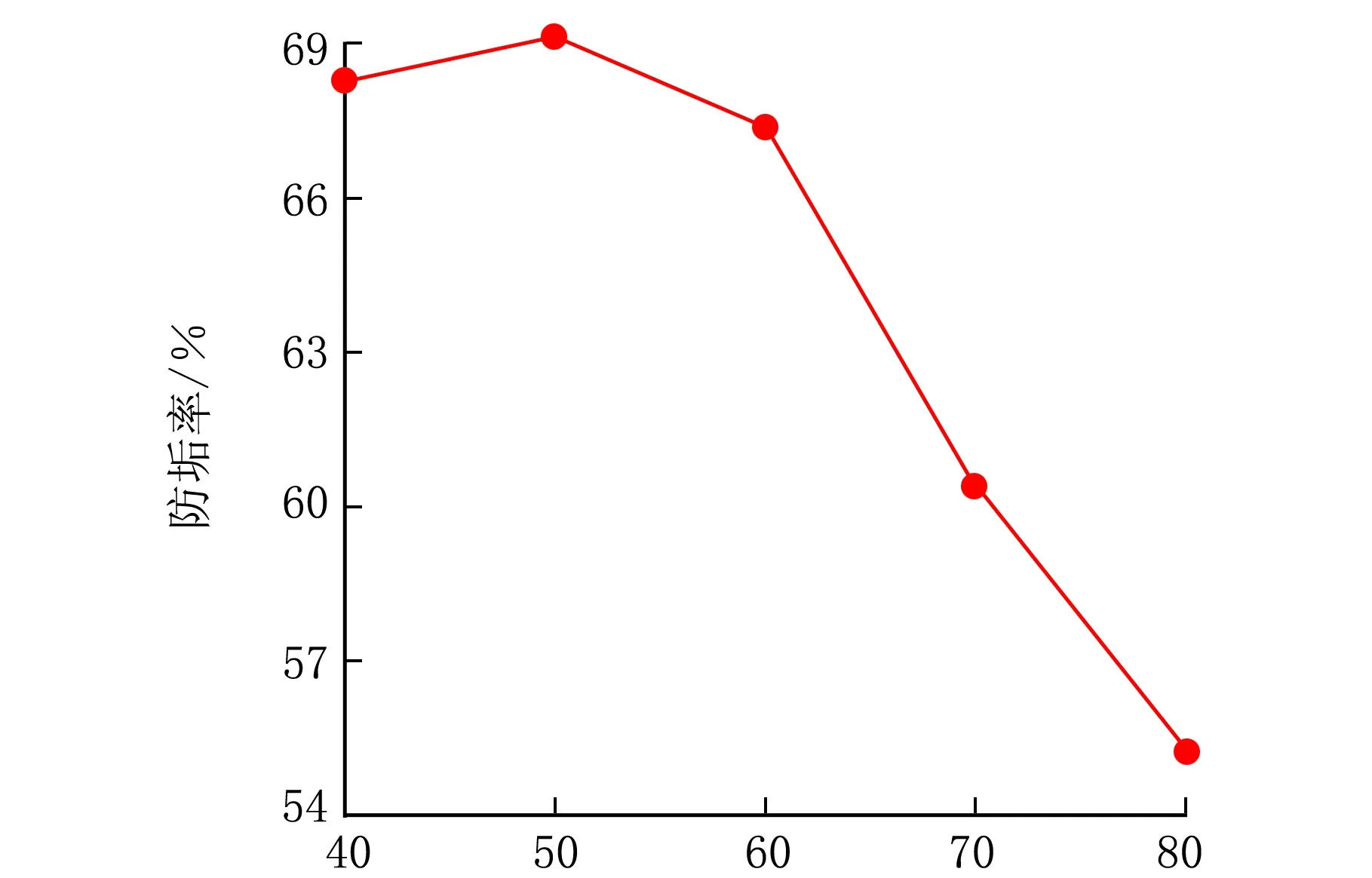

体系温度对防垢率影响见图2。

t/℃图2 体系温度对防垢率的影响

由图2可知,随着体系温度的升高,四元共聚物防垢剂的硅垢防垢率会出现逐渐减小的情况。当温度在40~60 ℃,防垢剂的防垢率变化趋势较缓和,而当温度高于50 ℃时防垢率则会呈现大幅度下降的趋势,这说明四元共聚物的防垢率受温度影响较大,耐温性较弱。

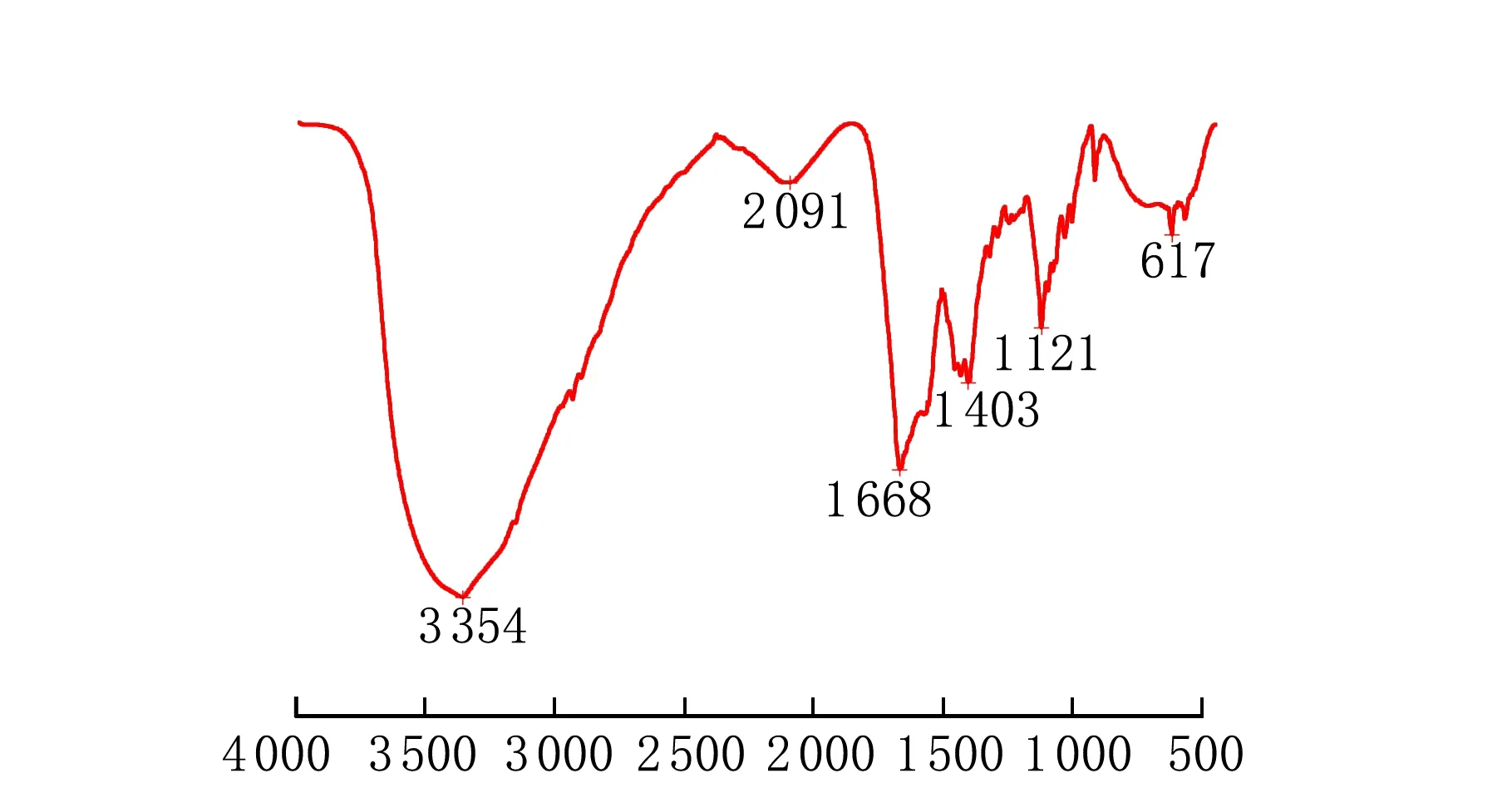

2.3 四元共聚物ITSA红外光谱图

IA/TEA/SAS/AM四元共聚物红外光谱图见图3。

σ/cm-1图3 四元共聚物ITSA红外光谱图

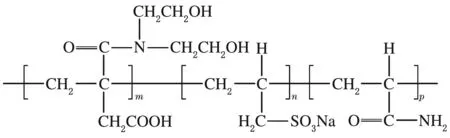

由红外光谱图分析四元共聚物ITSA的化学式见图4。

图4 四元共聚物ITSA的化学式

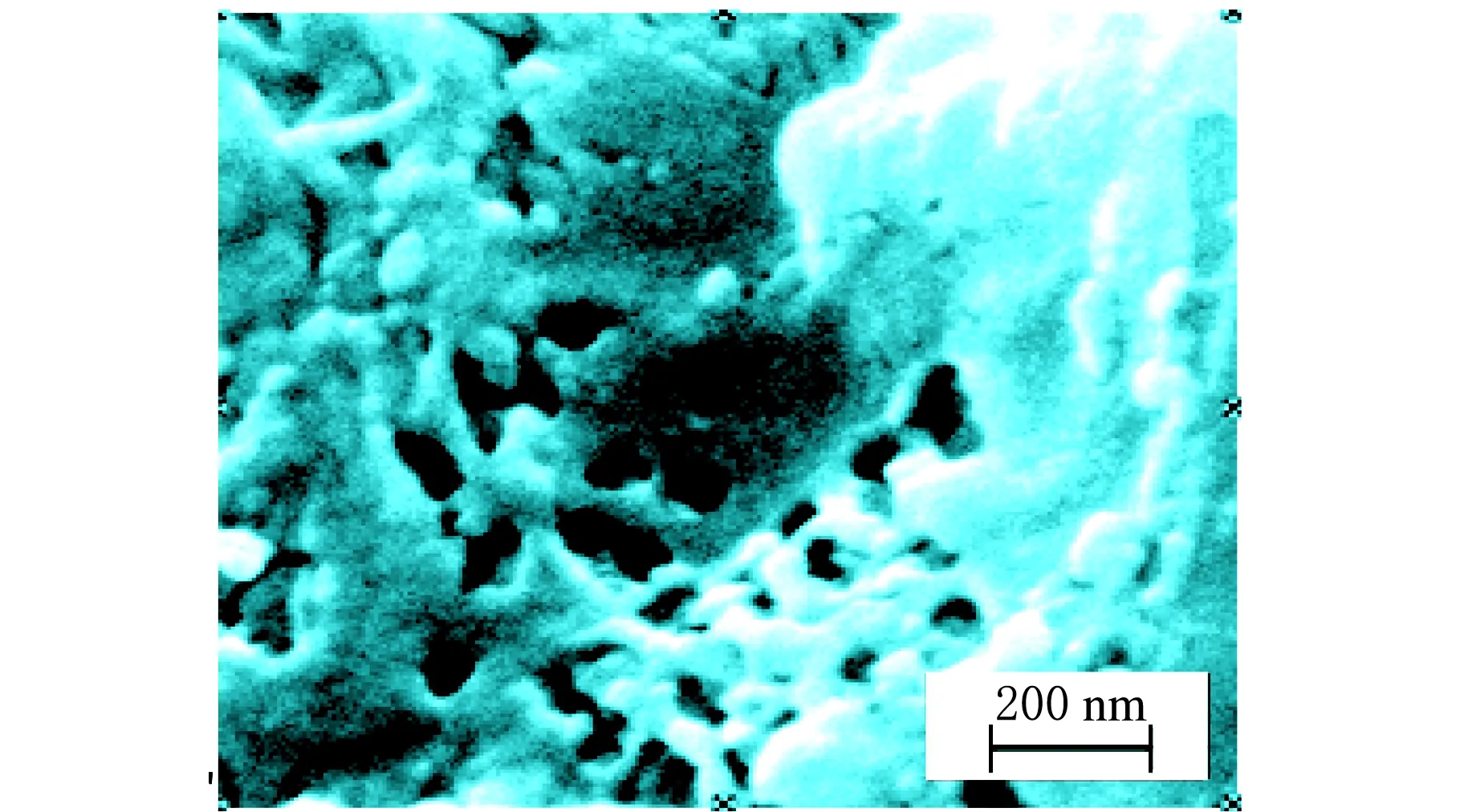

2.4 垢样的扫描电镜图

四元共聚物ITSA防垢剂加入前后垢样扫描电镜图见图5和图6。

由图5可知,未加防垢剂的垢样晶粒尺寸较小,排列紧密,规则有序,各个晶粒交织在一起沉积吸附在管壁内侧形成难以冲刷掉的垢。由图6可知,添加防垢剂的垢样晶粒数目少而且尺寸较大,各个晶粒之间有空隙,排列无规则,从而形成垢层疏松容易被水流冲刷掉的垢。

图5 未添加防垢剂的垢样扫描电镜图

图6 添加防垢剂的垢样扫描电镜图

由图5和图6对比可知,未添加防垢剂的垢样晶粒生长是严格有序的,添加防垢剂的垢样晶粒生长是杂乱无章的。说明添加防垢剂后发生了晶格畸变[9],防垢剂粒子会吸附到晶体的活性生长点上,阻碍晶格的正常成长,使晶格歪曲而形成形状不规则的晶体[10-11]。部分吸附在晶体上的防垢剂分子随着晶体增长进入晶体的晶格中,占据了晶体内的正常生长点,使形成垢的硬度降低,垢层中间形成大量空洞,晶格粘合力降低,因此易被水冲刷掉。同时,由于晶粒不规则排列呈现出的分散状态也说明ITSA对硅垢发挥着分散作用。防垢剂在水中解离出的阴离子与水中成垢晶体发生碰撞,吸附在这些晶体表面而形成双电层,把成垢晶粒分散开,阻止成垢粒子间的相互接触和凝聚,抑制垢生长,即为分散作用[12]。说明防垢剂ITSA不仅能吸附成垢晶粒上,而且也能吸附于接触面上形成吸附层,既阻止了颗粒在接触面上的沉积,又使颗粒大量沉积时沉积物不能与接触面紧密接触。

3 结 论

(1) 四元共聚物防垢剂ITSA最佳合成工艺条件为:聚合温度65 ℃,聚合时间3 h,m(引发剂)∶m(单体)=8%,单体配比n(IA)∶n(TEA)∶n(SAS)∶n(AM)=1.0∶1.8∶0.2∶1.5。所得产物为淡黄色透明黏稠液体。在此合成条件下对硅垢的防垢率达到72.11%。

(2) 四元共聚物防垢剂ITSA的水溶液在自然光下观察的结果为整体澄清透明,液体表面无漂浮物且烧杯底层无杂质,说明此四元共聚物为水溶性聚合物,四元共聚物防垢剂固含量为13.85%。

(3) 四元共聚物防垢剂ITSA适用于pH=7~8,温度低于60 ℃的体系。

(4) 红外谱图表明四元共聚物防垢剂ITSA同时含有羧基、酰胺基及磺酸基等官能团,各官能团发挥协同作用,抑制硅垢的生成和沉积。

(5) 根据防垢剂加入前后垢样扫描电镜图对比可知,四元共聚物防垢剂ITSA的作用机理主要是晶格畸变和分散作用。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 徐国民,蒋玉梅.强碱三元复合驱化学防垢技术研究[J].油气田地面工程,2008,27(10):23-24.

[2] Benbakhti A,Bachir-Bey T.Synthesis and characterization of maleic acid polymer for use as scale deposits inhibitors[J].Appl Polym Sci,2010,116(5):3095-3102.

[3] Konstantinos D D,Mavredaki E,Stathoulopoulou A,et al.Industrial water systems:problems,challenges and solutions for the process industries[J].Desalination,2007,213:38-46.

[4] 武秀丽,刘振法,李海花,等.衣康酸均聚物与高压静电场的协同阻垢作用研究[J].工业水处理,2010,30(5):33-35.

[5] 于跃芹,史新妍,秦大伟,等.衣康酸/苯乙烯磺酸共聚物的合成及其阻垢性能研究[J].化工环保,2004,24(2):148-150.

[6] 王培红.炉水中SiO2含量的测定[J].化工技术与开发,2004,33(4):36-38.

[7] 全国化学标准化技术委员会水处理剂分会.水处理剂与工业用水水质分析方法(上)[M].北京:中国标准出版社,2009:85-90.

[8] J B Olivato,M V E Grossmann,F Yamashita,et al.Citric acid and maleic anhydride as compatibilizers in starch/poly(butylene adipate-co-terephthalate)blends by one-step reactive extrusion[J].Carbohydrate Polymers,2012(87):2614-2618.

[9] 张贵才,葛际江.从防垢剂对碳酸钙晶形分布影响的的角度研究防垢机理[J].中国科学B辑化学,2006,36(5):433-438.

[10] B R Zhang,L Zhang,F T Li,et al.Testing the formation of Ca-phosphonate precipitate and evaluating the anionic polymers as Ca-phosphonate precipitates and CaCO;scale inhibitor in simulated cooling water[J].Corrosion Science,2010,52:3883-3890.

[11] 干宪革,齐薇薇,张兴文.复配阻垢剂的性能及阻垢机理研究[J].东北大学学报,2010,31(6):910-912.

[12] 程云章,翟祥华,葛红花,等.阻垢剂的阻垢机理及性能评定[J].华东电力,2003,14(7):14-18.