地下轨道交通结构噪声与振动频率特性分析

2014-06-08张中平郭建辉

张中平,郭建辉

(北京市环境保护监测中心,北京 100048)

0 前言

国家城市化建设过程中,交通问题已越发受到重视,为了缓解地面交通压力,各大城市均开始大力发展轨道交通。但随之而来,由于城市空间利用的限制,许多地下轨道交通设施均沿道路铺设,致使周边居民或其他环境敏感受众群体常年受到地下轨道交通运行所产生的噪声污染影响。

在地面轨道环境噪声监测中,通常以测量噪声源所辐射的空气性噪声为主,但地下轨道交通所产生的空气声传播通常由于封闭的环境得到了较大程度的屏蔽。受影响的敏感建筑物内部噪声主要由列车运行产生的振动通过枕木、隧道等地铁基础设施传导,并激发周边建筑物基础或结构振动,从而在室内产生的二次辐射噪声(结构传声)为主,其频率组成主要由20~200 Hz的低频部分为主[1]。就以结构传声为对象,对受影响敏感建筑物室内同时进行噪声与振动频谱监测,并结合监测数据分析地下轨道交通噪声与振动排放频率的相关性,初步探索结构传声在室内二次辐射的特征频率,为今后的地下轨道交通污染排放分析和标准制修定作参考。

1 结构传声监测方法与讨论

1.1 噪声监测方法讨论

结构传声顾名思义为通过结构传播的噪声,实质上是建筑物结构经过外因振动作用后在结构上如地面、墙体等随之发生振动而在室内辐射噪声的现象。国家现行标准中对结构传声做出相关规定主要有《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008);《社会生活噪声排放标准》(GB 22337-2008);《环境影响评价技术导则城市轨道交通》(HJ 453-2008);《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及测量方法标准》(JGJ/T 170-2009)等。在不同标准中对于结构传声的定义基本一致,如JGJ/T 170-2009中规定的二次辐射噪声定义为被激励产生振动的建筑构件,其固体表面振动向周围空气介质辐射的声压波[2]。

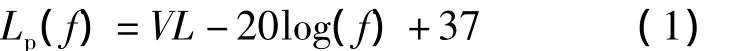

但区别在于各标准对其各自针对排放对象的监测方法与评价量不尽相同,在国家标准 GB 12348-2008与GB 22337-2008中规定,对于相应噪声源结构传声排放监测应在噪声敏感建筑物室内测量,测点应距任一反射面至少0.5 m以上、距地面1.2 m、距外窗1 m以上,窗户关闭状态下测量,被测房间内的其他可能干扰测量的声源应关闭[3-4]。其规定结构传声的测量量为 31.5 ~500 Hz倍频程线性声压级,并将各中心频率声压级参照NR曲线的各频率值单独进行评价。JGJ/T 170-2009规定,进行二次辐射噪声测量除关窗及反射距离等与前述两标准相同的要求之外,还将监测频率规定为16~200 Hz,测量结果以1 h等效A声级评价。在HJ 453-2008附录C中对二次结构噪声预测给出经验公式如下[5]。

式中:Lp——建筑物内的A计权声压级,dB(A);Lp(f)——未计权的建筑物内的声压级,dB;Li(f)——与频率相对应的 A 计权值,dB;VL——建筑物内的振动加速度级,dB;f——倍频程中心频率,Hz。

综合国内外分析报告及标准规定不难发现,结构传声所造成的二次辐射噪声以低频段为主。探究其声强大小主要与建筑结构、空气特性阻抗、空气密度、声速、室内面积等诸多因素相关,在此不再做具体分析。故以低频噪声为重点监测结构传声应首先被采纳,反观现行方法标准,JGJ/T 170-2009最为贴切,但以其规定内容进行监测评价并非最佳。首先,A计权网络对声音的低频部分有十分严重的衰减,使用A声级为评价量将无法正确反映低频噪声与烦恼度关系;其次,1 h连续监测不但增加了监测过程中其他噪声引入的可能性,而且在环境背景相对低的状态下,1 h内列车通过时二次噪声辐射能量将在长时间的能量平均中大大降低;其三,以标准中所规定16~200 Hz监测频率范围进行监测实施困难相对较大,在对现有仪器不做信号带通处理的条件下,计算量与统计量都比较复杂。而GB 12348-2008与GB 22337-2008标准中所规定低频倍频程测量方法,相较住建部二次辐射噪声标准,在实际应用中更能反映由于列车通过所产生的结构传声声学特性。综合上述原因,该次监测将采取1/3倍频程时间历程方法进行监测,在数据处理中引入声暴露级概念将二次噪声以事件的形式分别截取并做频率分析。

1.2 振动监测方法讨论

在JGJ/T 170-2009中将建筑物振动定义为“运行列车引起沿线固体介质的往复运动而导致地面、建筑物基础或结构的振动,这种由轨道路基扩散的振动在岩土体中以压缩波和剪切波或地面瑞利波的形式激励建筑物基础”[2]。在测量上标准规定测量1/3倍频程中心频率Z计权铅垂向振动加速度,按计权因子修正后得到各中心频率的振动加速度级,采用1/3倍频程中心频率最大振动加速度级(分频最大振级)进行评价。

该监测方法基本涵盖了环境振动频率1~80 Hz部分,并增加测量范围至200 Hz。使得振动测量频率数据与低频噪声测量数据有更好的可比性。为后续探索结构噪声与振动频率关系提供了更为有效的数据保障,故此次测量依照此方法进行。

1.3 小结

综上所述,为准确捕获由于地铁列车运行所引起的结构噪声与振动,并使得测量数据能更加全面地反映结构噪声与振动频率特性。参考国家现行标准中相关规定,将结构传声与振动分别做1/3倍频程测量,无论从反映实际污染情况方面,还是从后期数据分析方面都更为贴切,并将使得数据之间可比性大大增加。

2 点位布设及实际测量方案

2.1 测量方法

参照现行国家标准中对于结构传声的相关测量要求以及JGJ/T 170-2009中振动测量规定,分别进行1/3倍频程时间历程噪声测量与1/3倍频程振动测量。

2.2 监测点位设置

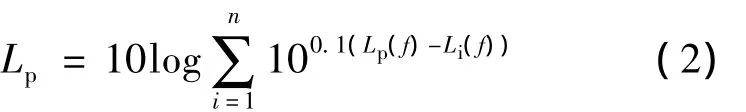

为保证监测数据的代表性,参照标准内容选取距离地铁线路最近的第一排敏感建筑物室内进行测量(一层)。传声器设置高度为1.2~1.5 m,距离墙面和任意反射面大于1.5 m,远离窗户(约1.5 m),传声器指向房间中央。拾振器防止于室内中央平坦、坚实的地面上,灵敏度主轴方向为铅垂方向。具体示意图如图1所示。

图1 布点位置与主要声源方位示意

2.3 测量仪器

固体传声测量仪器采用B&K 2250 D型噪声分析仪。仪器精度等级为1级。具有宽带(A、C、I、Z声级)和窄带(1/3、1/1倍频程频谱)噪声测试功能,并有上述噪声测试的时间历程(1组/s数据)记录功能。

振动测量仪器采用AWA 6291型振动测量仪。其1/3倍频程带通滤波器性能符合《倍频程和分数倍频程滤波器》(GB/T 3241-1998);仪器本身满足《城市区域环境振动测量方法》(GB/T 10071-88)及ISO 8041-1990等相关标准规定。

2.4 测量设置

考虑到地下轨道交通噪声是通过固体传声影响室内的,该次测试进行1/3倍频带声压级的测试,并采用时间历程功能记录测量全过程。振动测量则采用限值触发,一旦超过触发值,仪器自动进行测量并记录。触发值及测量时间需在正式测量之前预先初测,并做初步判断。

测量时记录地铁列车通过的时刻、上下行等信息。测量时关闭门窗,减少道路交通噪声对测试结果的影响。

2.5 测量时间

昼间10:02—11:02(地铁列车昼间运行时段)。

2.6 测量量

1/3倍频程噪声/振动线性声级/振级。

3 数据处理

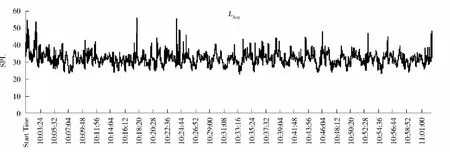

通过测量得到了1h结构传声1/3倍频程时间历程数据与同一小时振动分频振级数据。测量过程共捕获地下轨道交通列车21车次,上行(距离靠近)11车次,下行(距离稍远)10车次。时间历程数据如图2所示。

3.1 声暴露级数据处理

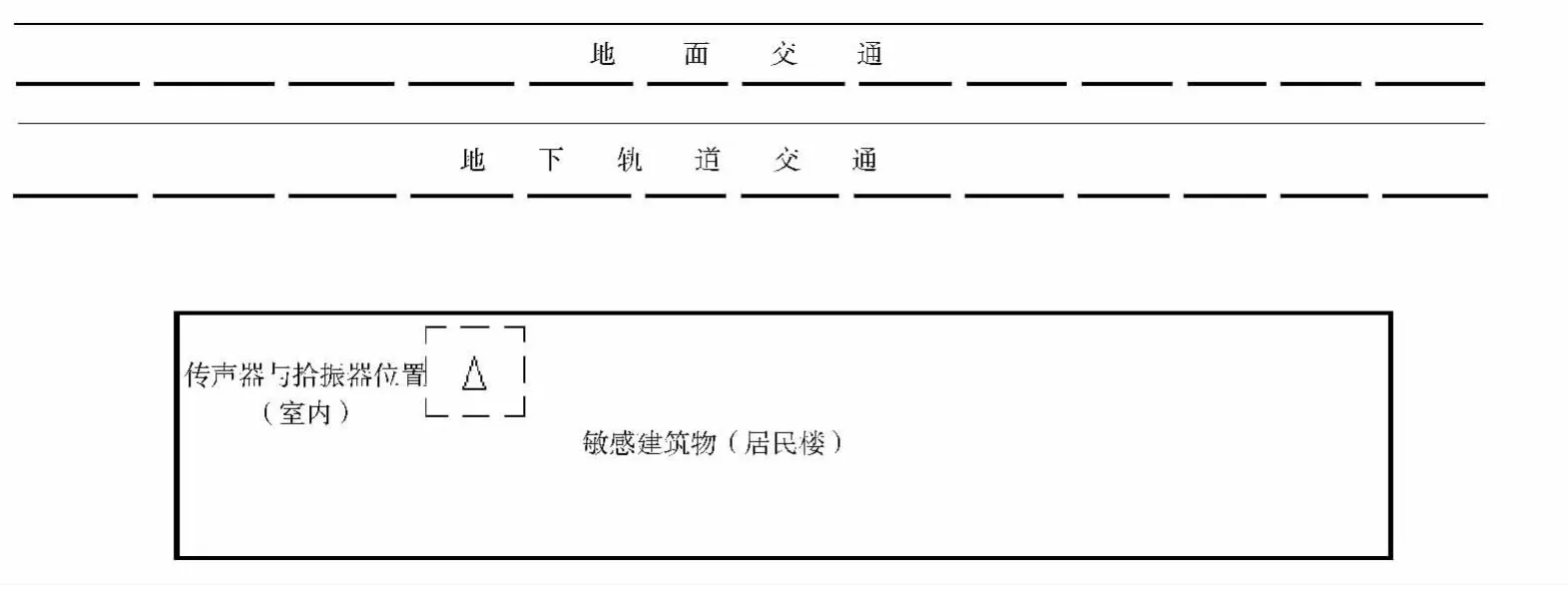

对单次或离散的噪声事件,可用声暴露级LAE来表示噪声事件的大小,计算公式如下:

式中:PA(t)——声压;P0——参考声压级;(t2-t1)——该噪声事件对声能有显著贡献的足够长的时间间隔;t0——参考时间,通常取1秒。

图2 1 h结构传声与道路交通混合噪声时间历程数据(A声级)

在噪声事件截取上,通常取最大声级减10 dB计算总能量,以避免引起不可忽略的误差。在该次测试的过程中,由于周边其他声源的影响(如地铁上层的城市交通噪声),致使环境噪声本底值较高,列车通过时峰值变化不明显,A声级时间历程数据与轨道交通噪声固体传声规律拟合度不强。如以A声级时间历程数据进行事件截取,不能满足LAmax-10 dB的数据质量要求,故事件的截取应考虑使用1/3倍频程中其他频率数据作为事件截取参考依据。

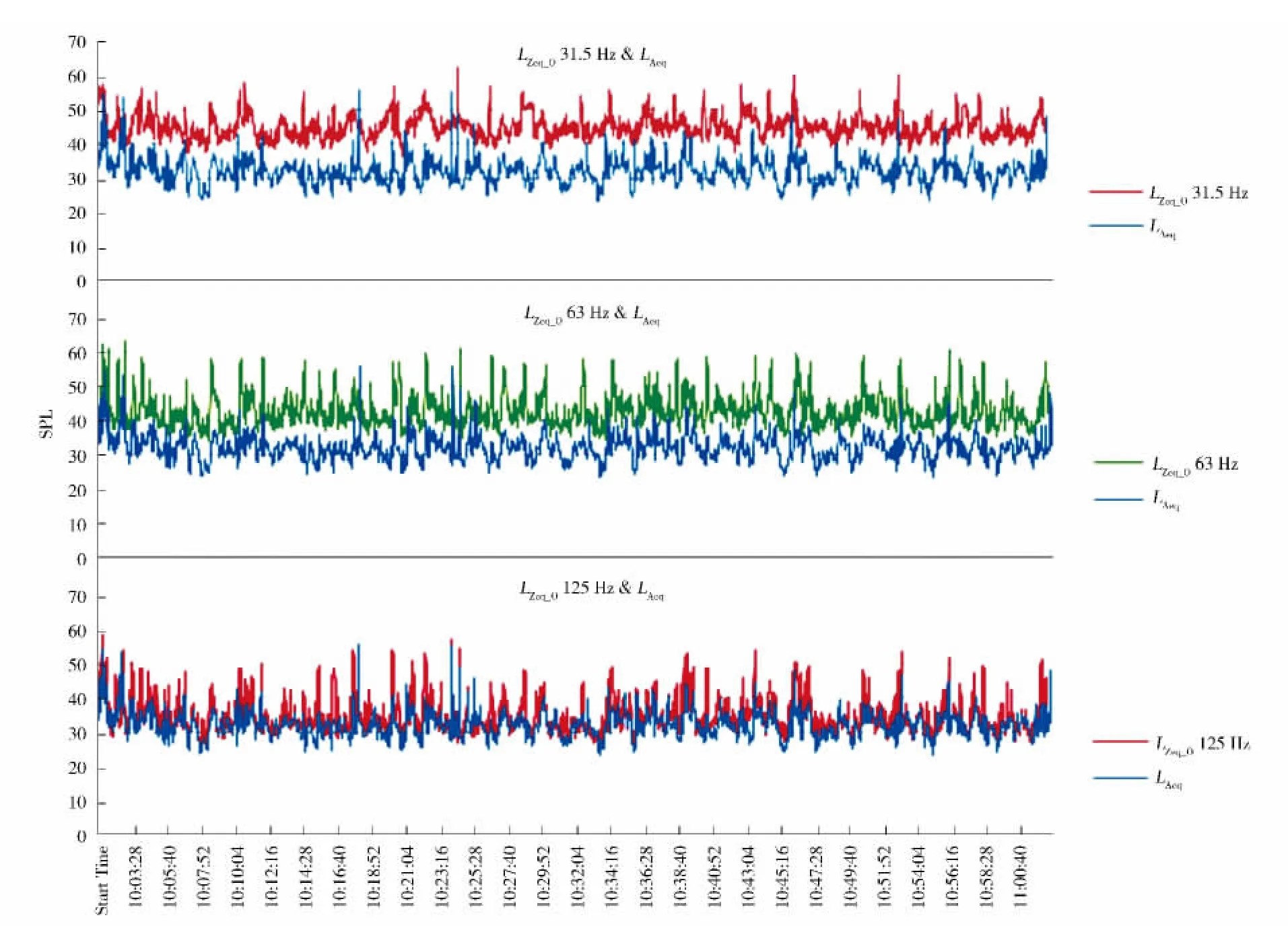

图3 不同频率时间历程声压级

通过对国内外针对地铁运行所带来的结构传声与振动已有研究成果的借鉴[6],对不同中心频率声压级时间历程数据特性进行比较,初步将63 Hz中心频率数据变化作为噪声事件的判定依据。图3为低频段代表频率时间历程图。

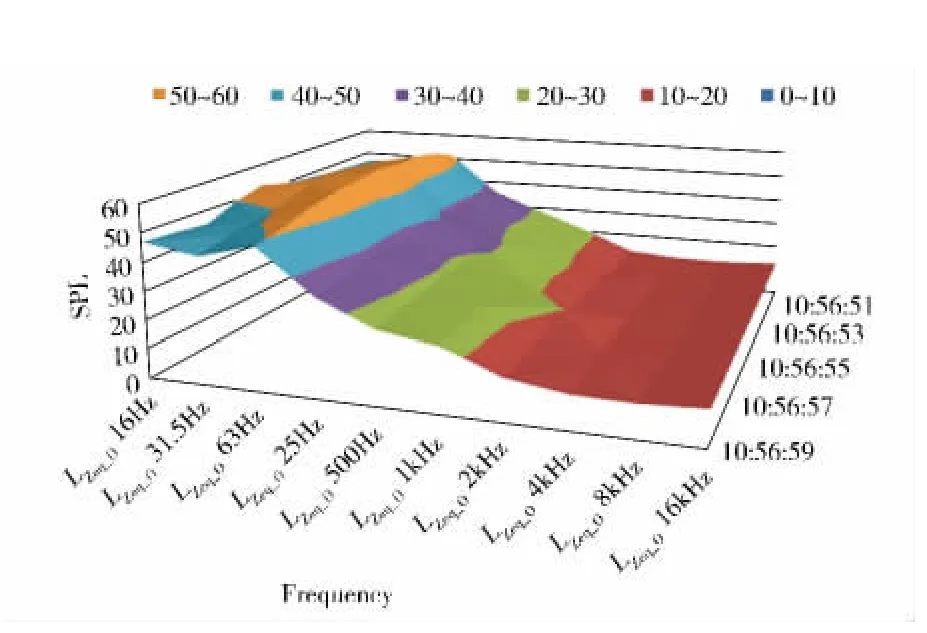

采用上述方法进行事件判定,所获得的噪声事件从持续时间上与测试记录比较吻合。在持续时间内,进一步对事件的频谱数据进行分析,得到单次事件频谱时间历程与测量时间内所有事件各频率平均声压级图像(图4、图5)。

图4 单次事件频谱事件历程

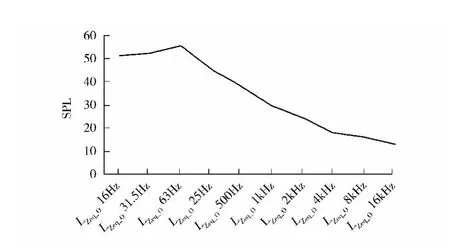

图5 所有事件各频率平均声压级分布

通过图像,可以发现频率特性是比较明显的,即在单次的事件中,63 Hz附近存在声压级极大值,这与预先的事件判定条件是相吻合的。考虑结构传声的频率特性基本稳定,在1/3倍频程测量下数据量比较庞大。为提高工作效率,增加数据分析可操作性,该次测试数据进行事件判断时主要选择了1/1倍频程各中心频率进行分析。为探究实际结构传声频率特性,需要将噪声与振动相结合进行综合考量。

3.2 事件的声暴露级结果分析

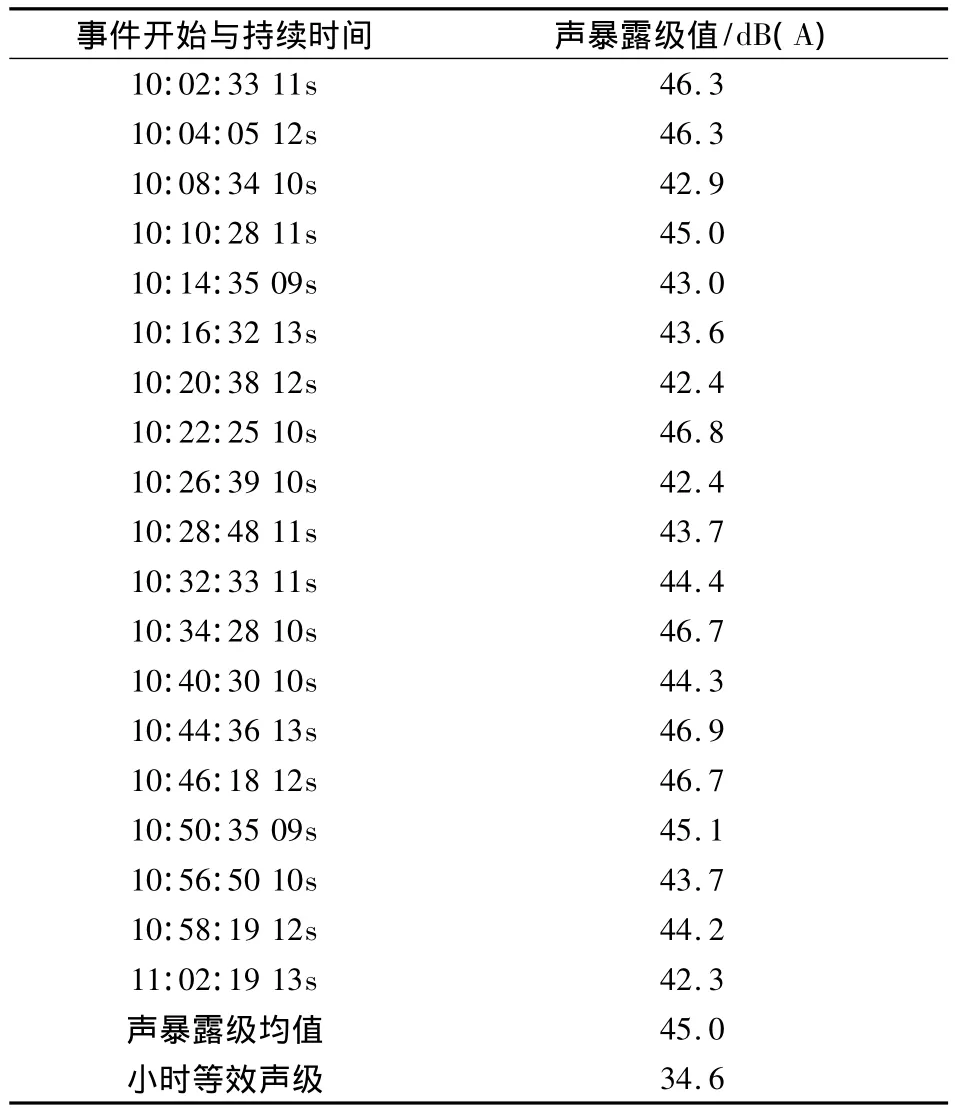

对以图4事件为代表的1h全部噪声事件进行声暴露级值分析。通过公式(3)的计算,不难得出各列车通过时结构传声噪声事件声暴露级值。见下表1。

表1 事件与声暴露级值

在1 h连续测试过程中,有两组列车通过事件受测试环境影响较大,造成数据离散,故有效数据对19组。通过计算,19次事件的平均声暴露级LAE为45.0 dB(A),而小时等效 A 声级LAeq为34.6 dB(A),两者数值相差近10 dB。正如前文中提到,在1 h的连续测试过程中LAeq受大部分低能量时间影响已大幅降低,而LAE则更好地反映了列车运行造成的结构传声排放影响大小。但在评价污染程度上,究竟使用何种方式更具有主观感受性还需做进一步研究。就个人观点,即便采用声暴露级进行评价,也由于A计权网络对低频噪声的大幅修正而存在差异。使用此种计算方式更多的启发不在于其计算结果,而在于对噪声事件的截取方式。

4 振动与噪声频率特性比较分析

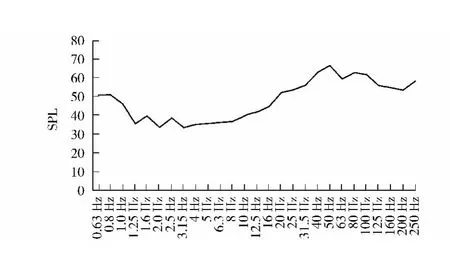

正如前文中所述,敏感建筑物内的二次辐射噪声与建筑物的振动密切相关。所以,很自然地在研究结构传声频率分布时联想到相应的振动特性是否存在与噪声规律相符特征。为更加直观地观察频率特性规律,选取测试过程中较有代表性的一次事件进行噪声与振动频率比对分析。通过振动的1/3倍频程测试结果,不难发现,敏感建筑物的振动频率与结构传声频率有非常强的相关性。图6为振动1/3倍频程单次事件数据图像。

图6 单次事件1/3 OCT振动

结果表明,振动在50 Hz左右存在明显峰值,而值得注意的是,在100 Hz附近同样出现峰值,数值有时甚至高于50 Hz。这种现象产生可能由于多种原因,如环境振动测量时其他振动的干扰等。如果将结构中振动看作波,100 Hz附近出现峰值也有可能源于以50 Hz为基波频率的二次谐波引发的结构共振所致,但在文中未做进一步实验以证明此点。但就50 Hz振动的峰值,与国内外已经得到的研究成果是相吻合的。有结论表明,在对不同挖掘方式所建设的隧道进行通车振动测量时,最大特征频率集中于40~50 Hz,其主要为轮轨运行时最前端车轮与轨道碰撞所致。由此也从另一个方面说明了在该次测试中的测量方法是相对准确和有效的。

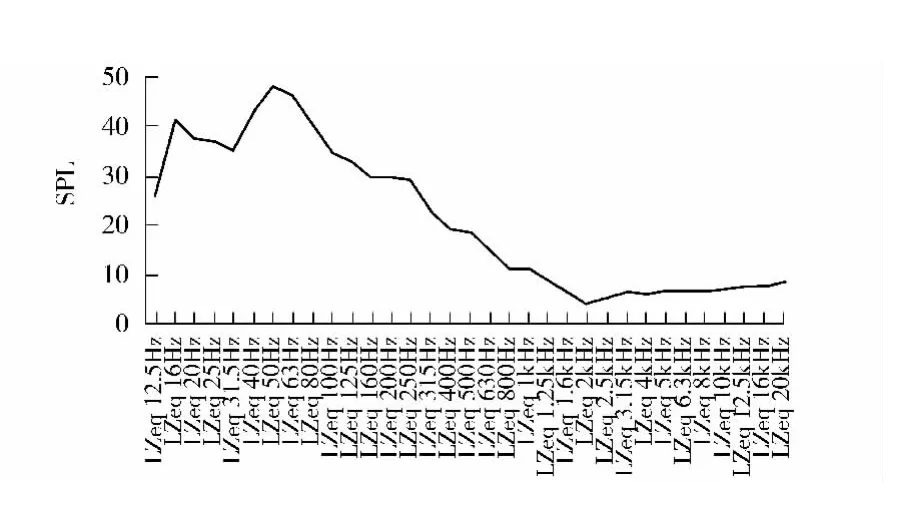

如果将振动1/3倍频程与同次事件的1/3倍频程数据结合比较时,不难发现在震动最大频率(50 Hz)附近噪声事件同样存在峰值。如图7所示。

图7 单次事件1/3 OCT噪声

综合振动与噪声测试数据,其主要频率范围均集中于40~60 Hz的低频部分。换言之,由于地铁运行造成的建筑物振动与噪声辐射能量主要由低频部分组成。此种结果进一步验证了在利用倍频程数据做声暴露级方式事件截取时,预先将63Hz作为事件截取判断依据的假设。通过声暴露级方法进行事件判断与截取,将很大程度地避免由于测试过程中其他环境因素对测试结果的影响,也将使得截取的事件对反映地铁运行引起的结构传声排放更具有准确性与代表性。

在结果评价中,结合现行国家标准(如 GB 12348及GB 22337)对于低频噪声的限值要求,对由于轨道交通地下段引起的建筑物二次辐射噪声进行监测评价时,倍频程的测量结果也能够基本满足评价需要。同时,采用1/1倍频程测试较1/3倍频程测试数据量小,进行数据处理时将相对简便。但在测量数据评价上,应对低频部分重点考虑。而对于500~2 000 Hz的中频段以及2 000 Hz以上的高频段,由结果可以发现对整个事件的能量贡献较小,可以适当忽略。

5 总结与展望

对地下轨道交通结构噪声与结构振动同步测量的方式对结构噪声频率特性进行了相关分析。结合现行国家标准中结构噪声测量方法以及结构噪声的产生与传播机理,归纳了现行标准中存在的3点不足:

(1)代表性缺陷,A计权网络对声音的低频部分有十分严重的衰减,使用A声级为评价量将无法正确反映低频噪声与烦恼度关系。

(2)准确性缺陷,1 h连续监测不但增加了监测过程中其他噪声引入的可能性,而且在环境背景相对低的状态下1 h内列车通过时二次噪声辐射能量将在长时间的能量平均中大大降低。

(3)操作性缺陷,以标准中所规定16~200 Hz监测频率范围进行监测实施困难相对较大,在对现有仪器不做信号带通处理的条件下,计算量与统计量都比较复杂。

通过对现行标准调研与实际受声情况和频率特性分析,结合固体传声所产生的声学机理,在敏感建筑物室内采用噪声与振动同步1/3倍频程测量的方式对地铁污染同步测试,结果如下:

(1)从单次事件的噪声与振动同步测量结果发现,无论室内结构噪声还是结构振动,其极大峰值均出现在50~80 Hz区间。如果采用1/1OCT,即倍频程数据统计,则峰值均在63 Hz中心频率覆盖频带范围内。

(2)数据结果或噪声图像还可以发现,结构噪声声能量分布绝大部分为500 Hz以下低频部分。

通过数据分析,作者提出了针对地铁所产生结构噪声的合理测量方法。即,采用1/3倍频程或1/1倍频程的时间历程测量、记录整个时段的全过程。再通过频率分析,选取特征频率(选择结果为63 Hz),结合声暴露级的事件截取方式,对列车通过所造成的结构传声事件进行截取,将截取事件的时间内低频部分(500 Hz以下)噪声各频率平均。

对于上述方法测量结果的评价还需要做进一步研究,但就结构传声而言,则采用低频倍频程各中心频率单独评价已在相关标准中得到体现。究竟如何评价能够更加准确地反映人体实际感受性还未能定论,并且在使用该方法对地下轨道交通结构噪声进行监测时,测量时段、仪器要求具体实施细节要求与控制措施还有待进一步验证和研究。单论方法,使用该数据采集时的测量方法,对地下轨道交通结构传声排放更加具有针对性,也更能够反映在建筑物室内的实际排放情况。此外,采用声暴露级方法本身对环境本底噪声做出了修正,从而避免了使用现行标准中监测方法测量时其他环境的影响,从测量结果评价上将较A声级更为有益。

[1]尹志刚,丁浩民,申跃奎.地铁引起的建筑物结构振动及噪声分析[J].噪声与振动控制,2008(5):147-150.

[2]JGJ/T170-2009 城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及测量方法标准[S].

[3]GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准[S].

[4]GB22337-2008 社会生活环境噪声排放标准[S].

[5]HJ453-2008 环境影响评价技术导则 城市轨道交通[S].

[6]GLADWELL G M L,ZIMMERMANN G.On Energy and Complementary Energy Formulation of Acoustic and Structural Vibration Problem[J].Journal of Sound and Vibration,1996,22(3):233-241.