框架结构破坏机制研究分析

2014-06-07郭恩平陈稚文

郭恩平 陈稚文

(1.湖南科技学院,湖南 永州 425199;2.永州市建设工程质量安全监督站,湖南 永州 425000)

0 引言

框架结构在历次震害中表现为强梁弱柱的破坏机制,现有的改进框架性能的意见都是从构件的层次采取措施[1]。在水平地震作用下多层框架结构表现出来的是以梁柱弯曲变形为主的剪切型,即柱铰机制。从结构体系层次去分析原因在于整体结构体系,可以考虑在框架结构中设置一定数量的剪力墙从而改变其破坏现状。本文在已有研究的基础上,对其中剪力墙的布置方式及数量进行了进一步研究。

1 关于少剪力墙框架的规定

框—剪结构侧移为弯剪型曲线。因此可以考虑在多层框架结构中布置适当的剪力墙,改变其结构体系。GB 50011-2010抗震规范[2]第6.1.3条提出此类结构体系的规定,但只是为了使框架结构满足侧移限制的要求,本文中在框架结构中添加少量墙肢是为从整体变形角度改变框架结构破坏现状。

2 少量墙肢布置及合理数量研究

2.1 框架结构算例

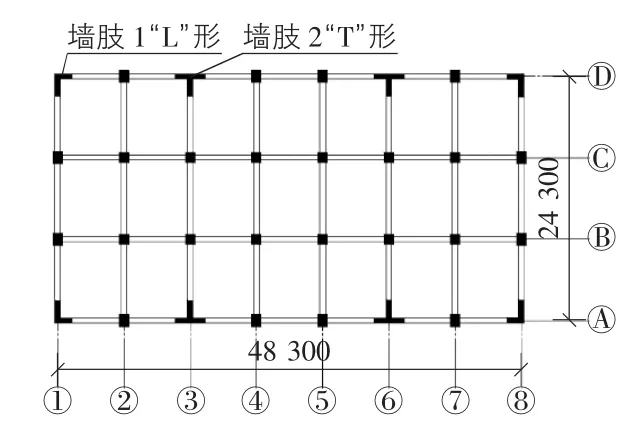

某市某百货商场营业厅,其总结构平面如图1所示,结构三维图如图2所示。按照GB 50011-2010抗震规范,用PKPM设计计算构件配筋。通过Pushover分析,该框架结构在大震作用下不能实现强柱弱梁。在框架结构中添加少量剪力墙从而改变其破坏机制。

图1 结构平面布置图(一)

图2 结构三维图(一)

2.2 剪力墙布置方式的确定

剪力墙的布置方式根据抗震规范要求宜均匀、对称。关于剪力墙的厚度遵照《抗震规范》第6.4.1条和第6.5.1条,以下各类模型中对墙肢厚度统一为250 mm。通过Pushover分析对比各方案塑性铰的发展过程,本设计算例剪力墙布置采用图3,图4的方式。

2.3 剪力墙数量的确定

引入剪力墙结构刚度特征值系数λ[3]来确定剪力墙的最小合理数量。通过多次分析列出典型方案如表1所示。

图3 结构平面布置图(二)

图4 结构三维图(二)

表1 少剪力墙框架结构布置方案

3 Pushover分析结果与讨论

3.1 各方案静力非线性分析结果

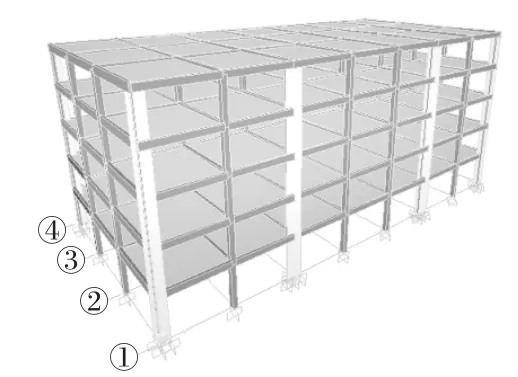

本文采用SAP2000对该结构进行Pushover分析,在结构横向施加水平地震作用,其中剪力墙分层壳单元模拟[4],塑性铰为自定义铰属性。选取Y向③轴分析结果。

方案1结果。

图5 方案1 Pushover塑性铰发展过程

由图5可知通过能力谱与需求谱曲线结果分析该结构不满足大震不倒的要求。此方案墙肢截面偏小,以下不予讨论。

方案2结果。

由图6可知该方案满足抗震三水准要求,且相对方案1结构在各级地震作用下进入塑性的程度较轻。塑性铰首先出现在梁端,随之墙肢底部进入塑性,底层柱屈服进入塑性,最终结构破坏,且此时梁铰均刚进入屈服阶段,底层柱铰处于可立即使用阶段,上部部分柱铰处于屈服阶段。可知此种剪力墙布置改变了框架结构破坏机制。

图6 方案2 Pushover塑性铰发展过程

方案3结果。

图7 方案3 Pushover塑性铰发展过程

由图7可知该方案满足抗震三水准要求。方案3与方案2结构的塑性铰的发展过程相似,由于墙肢截面的增大,结构的刚度特征值系数也会增大,墙肢破坏时,框架梁进入塑性阶段的数量与方案2相比较少,且框架底层无柱铰出现。此方案改变了框架破坏机制。

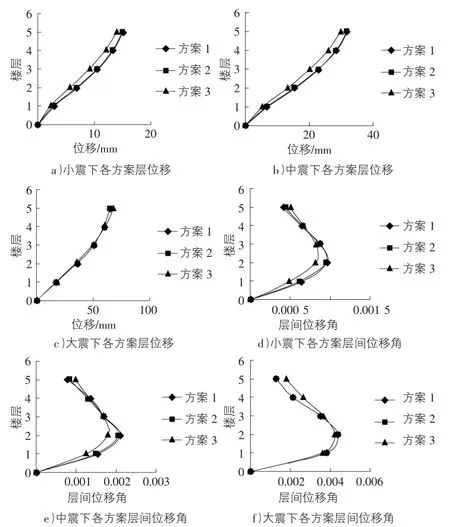

3.2 侧移分析

由图8可知方案2,3结构的层位移依次减小。布置的少量剪力墙发挥作用使得结构侧移曲线向弯剪型发展。方案2各级最大层间位移角满足规范的要求,小震下为1/1 048、中震下1/483、大震下1/227。方案3各级最大层间位移角同样满足规范要求,小震下为1/1 208、中震下1/554、大震下1/236,满足规范层间位移角的要求。方案2,3布置了少量剪力墙,减小了结构层间位移角,重要的是使得整体结构的刚度和强度分布趋于均匀,侧移曲线趋于均匀,避免薄弱层的出现,从而实现了“强柱弱梁”的延性破坏机制。

3.3 讨论

方案1剪力墙刚度不足,结构不能抵抗罕遇烈度下的地震作用;方案2少剪力墙框架结构在大震作用下墙肢作为第一道抗震防线首先破坏,并且结构最终破坏时实现了强柱弱梁的破坏机制,此时结构的刚度特征值系数为9.4;方案3少剪力墙框架结构与方案2的破坏过程相似,但是此时结构的刚度特征值系数为6.5,已经接近框架—剪力墙的结构体系。本文的研究目的是框架结构通过添加最小数量的剪力墙来实现强柱弱梁的破坏机制,针对本设计算例,少剪力墙框架结构的刚度特征值系数为9.4时最为合理。

图8 结构层位移和层间位移角曲线

4 结论与存在的问题

4.1 结论

1)框架结构中添加少量的剪力墙可以彻底地改变结构的破坏机制。

2)本文通过框架设计算例确定的少剪力墙框架结构的刚度特征值系数最小值为9.4。

4.2 存在的问题

1)规范没少剪力墙结构明确规定。

2)本文只是针对某一设计算例分析少量剪力墙的合理数量,具有局限性,需大量实验研究。

3)对于少剪力墙具体计算和构造没有明确规定。

[1]张 忠,董 昆,彭 勃.从实际震害重新认识“强柱弱梁”[J].建筑结构学报,2007,40(7):70-73.

[2]GB 50011-2010,建筑抗震设计规范[S].

[3]方鄂华,钱稼茹,叶列平.高层建筑结构设计[M].第2版.北京:中国建筑工业出版社,2003.

[4]耿小龙,耿 伟.谈现代高层建筑的结构设计[J].山西建筑,2013,39(32):23-24.

[5]门 俊,陆新征,宋二祥,等.分层壳模型在剪力墙结构计算中的应用[J].防护工程,2006,28(3):9-13.