走进桑巴国度(下)

2014-06-06浦元伊

浦元伊

虽然巴西的历史只有短短的500多年,然而,就在这几百年间,巴西接纳了来自欧洲、非洲、亚洲的大量移民,是名副其实的移民大国,巴西因此也被称为“民族大熔炉”。这种民族融合也使得巴西文化具有多民族的特质。

欧洲的翻版与再造

巴西的主流文化根植于葡萄牙。巴西是葡萄牙人一手塑造的,他们在巴西这片土地上开始了文明的移植与再造。

语言和宗教是葡萄牙人留给巴西最深的两个烙印。在整个南美洲大陆,只有巴西一国孤零零地说着葡萄牙语,这在它的南美兄弟中显得有些另类。葡萄牙语在巴西的植入展现出葡萄牙人的勃勃野心。一位知名葡萄牙作家曾经说过,如果有一天葡萄牙在欧洲衰落了,巴西是葡萄牙曾经辉煌的最好证明,葡萄牙语将永远不会消失。

作为世界上最大的天主教国家,巴西拥有世界上最多的天主教信徒。《巴西的第一场弥撒》是第一幅在巴黎艺术沙龙展出的巴西艺术家作品,这幅油画生动地描绘了1500年葡萄牙航海家佩德罗·阿尔瓦莱斯·卡布拉尔和部下抵达巴西大陆后举行的第一场天主教弥撒仪式。画中,葡萄牙人虔诚地跪在十字架前,低头默默祈祷,感谢上帝的赐予,而从未见过白人的巴西印第安人好奇地围着他们,对他们的宗教仪式交头接耳议论着。这一场景是巴西300多年殖民历史的开端。在殖民时期,大批天主教传教士涌入巴西,并在殖民进程中扮演着重要角色。当时的印第安人没有统一的宗教信仰,为了使其归顺于葡萄牙,神父们致力于传教、归化、改宗,试图通过宗教同化印第安人,达到统治巴西的目的。

如今的巴西,从社会制度到学校教育,无不渗透着宗教的影响力。巴西的法律中没有死刑,这主要源于天主教的教义,要去感化罪犯,而不是用死亡来复仇。巴西的教会学校、机场等公共场所都设有祈祷室,以满足教徒做祷告的需求。天主教堂的大量建设还推动了巴西建筑艺术的发展。栩栩如生的浮雕、精致华美的油画、五光十色的玻璃窗,将欧洲的巴洛克风格鲜活地传递开来。巴西的许多博物馆、歌剧院、政府大楼甚至居民住宅都沿袭这一建筑风格。巴西法定节假日之多,也有天主教的功劳,因为一半以上的假日属于宗教节日。其中,最引人瞩目、被誉为“世界上伟大的表演”——巴西狂欢节,就是天主教节日之一。

继葡萄牙人之后,欧洲其他国家的移民也蜂拥进入巴西,其中以德国、法国和意大利人为主。他们的到来,使得巴西的欧洲文艺气息更为浓郁和丰富。

在被葡萄牙人发现之前,除了陶艺和岩画,巴西当地的印第安人没有创造出有影响力的艺术品。1816年,酷爱艺术的国王堂·若昂邀请了一批法国艺术家来到巴西,为当地的艺术发展奠定了基础,甚至可以说,开辟了巴西与欧洲的“艺术外交之路”。这批优秀画家创作的水彩画、素描、雕塑等作品,是最早全面记录殖民地人民生活、巴西历史战争状况以及欧洲各种艺术风格的珍贵作品。

浓缩咖啡·烤肉·豆饭

巴西的饮食习惯深受欧洲移民者影响。

1727年,咖啡种子被引进巴西,欧洲人开始在巴西大规模种植、生产咖啡,咖啡成为19世纪推动巴西经济发展最重要的力量。咖啡不仅活跃了巴西的经济,成为其最重要的出口产品之一;而且,还将欧洲人的饮食习惯留给了现代巴西人。巴西人每天的生活都离不开咖啡,他们最喜欢喝的是浓缩咖啡,一杯咖啡通常只有60毫升,巴西人将之称为“cafezinho”——从字面上来理解就是“小小杯咖啡”,名副其实。

巴西的饮食餐具以刀叉为主。面食、披萨是餐桌上的“常客”,餐后的西式甜点不可缺少。发达的畜牧业使欧洲人的食肉精神很好地延续在巴西的饮食文化之中,巴西烤肉香溢四方。它以牛肉为主,鸡肉等肉食为辅。烤肉要用炭火烧烤,用这种原始的方法能够将最纯正的肉味还原出来。烤肉被插在一根长半米左右的铁棍上,烧烤期间,厨师会不断旋转烤棍,并陆续刷上几次油,肉香瞬时扑鼻而来。最后,侍者一手拿着烤肉棍,一手挥舞着锋利的切刀,将烤肉一片片切在顾客盘中。这种独特的就餐方式令人印象深刻。

饮食有时候不仅解决了生存的问题,而且展示了一个国家的文化和历史。一道道佳肴如同一个个故事,向人们娓娓诉说。

16世纪伊始,以葡萄牙人为主的殖民者在巴西建立殖民统治以后,从非洲运入大量黑奴充当劳动力。他们在甘蔗地、咖啡园中夜以继日从事着最苦最累的体力劳动。为了与饥饿对抗,他们将主人舍弃的猪和牛的耳朵、尾巴、鼻子等,与赤豆一起煮着吃,这就是“豆饭”。即使豆饭使用的是主人不要的材料,黑奴们也只能在周末主人举办家庭聚餐或宴请贵宾之后,才有机会享用。因为,只有这些时候,才会有多余的肉被主人扔掉。

如今,豆饭经过不断改良,已经成为巴西最有名、被广泛消费的佳肴之一。它以赤豆、黑豆为底料,经过几个小时与肉和蔬菜的炖制,富含大量纤维、蛋白质等人体所需元素,所含热量却非常低,是儿童、老人、减肥人士的最佳选择。豆饭丰富了以欧洲饮食习惯为主的巴西人的餐桌,将非洲烹饪文化融入其中。

在那段黑暗时期,巴西黑奴们迫于生计创造了豆饭。为了纪念这段心酸的历史,在每周六,巴西大多数餐厅都会提供豆饭服务,提醒人们在享用美食时不忘创造者的艰辛和奴隶制的罪恶。

亚洲文化的微小缩影

宣布独立后,广阔无垠的巴西大陆只生活着500万~600万欧洲和非洲移民,还有几百万与世隔绝的印第安人。巴西面临着劳动力严重不足的问题,大片肥沃的土地因无人耕种而荒废。在此背景下,巴西打开了移民的大门,接纳来自全世界的移民。除了广纳欧洲移民外,巴西还把目光投向人口众多的亚洲,特别是中国。

中国移民是最早抵达巴西的亚洲移民。早在19世纪初,葡萄牙人就借用殖民澳门之便,用种种手段陆续掳走数千名中国人,到巴西从事茶叶种植、铁路建设、开矿等体力劳动。这些最初的中国移民并没有受到良好对待,加之思乡心切,很多人都自杀了。他们留给巴西的除了茶叶,并没有更多中国元素。

自1900年起,大批广东人及台湾人为躲避战乱和饥荒移居巴西,他们真正打开了中国和巴西之间的移民通道。这些移民如同他们的前辈一样,在陌生的大陆上艰难谋生。如今,在巴西生活着15万左右的中国移民。中国移民对巴西文化的影响远没有进入巴西的中国产品来得强烈,反倒是中国的邻国——日本,是在巴西最大的亚洲移民。

1893年,巴西政府派出代表团到中国,与当时的清政府谈判,希望能够带走一批中国移民,结果却碰了一鼻子灰。于是,他们又将希望放到了日本。当时的日本刚刚经历明治维新,工业化发展使得大批农民失去了土地。正当日本政府为解决这些农民的生存问题头疼时,巴西代表团的到来无疑是雪中送炭,双方一拍即合。自1908年起,日本政府开始有组织地向巴西输出劳动力。这一移民巴西的浪潮在1959年左右随着日本经济的转好而接近尾声。至此,大约有30万的日本人移居巴西。

如今,巴西是南美洲日本移民最多的国家,居住着大约150万日本移民及其后裔。日本文化也对巴西本土文化产生了影响。在巴西餐厅中,不乏寿司、刺身的身影。几种比较典型的日本食品,如刺身、酱油的日文名字,已经成为巴西葡萄牙语的外来词。日本柔道是仅次于卡波耶拉、在巴西深受欢迎的武术形式。

从欧洲搬来的建筑

葡萄牙和其他欧洲殖民者的影响,不仅塑造了巴西的文化、饮食、传统,而且还永远地停留在巴西的建筑中。

在殖民时期,对欧洲建筑艺术的追求是主流。葡萄牙人将欧洲华丽的教堂、剧院和博物馆“搬”到了巴西。走在里约热内卢市中心和一些老城区,恍惚之间总有一种置身于欧洲的感觉。

荣耀教堂建于17世纪,是葡萄牙人在里约热内卢建造的第一个巴洛克风格的教堂。这座教堂具有重要的宗教地位,居住于巴西的葡萄牙王室成员均在此教堂接受洗礼。它一共有3层,第一层和第二层不重叠的部分为八角形,从空中往下看,好似数字“8”。教堂主楼内的蓝色瓷砖壁画均来自葡萄牙里斯本,描绘了《圣经》中的故事。

巴西利亚大教堂则独树一帜,仿佛要打破欧洲人留给巴西的固有建筑理念。它摒弃了繁杂华丽的装饰艺术,选择简洁的现代主义建筑风格。它是巴西利亚第一个建成的地标性建筑。外形如同拔地而起的皇冠,由16根曲线形的混凝土柱子支撑起来。教堂广场上有4座青铜像,分别代表着耶稣的4位门徒,他们守护着教堂并默默诉说着耶稣的神迹。教堂内部则“清心寡欲”,不见欧洲天主教堂常有的镀金雕像、巨幅油画、精美装饰,它的天花板由透明玻璃组成,让人一走进教堂,就有一种通透明亮的感觉。

里约热内卢主教教堂的风格与巴西利亚大教堂相似。从远处看,教堂外形好似一座椭圆形的金字塔,墙面由无数规则的方框构成,如同无数级台阶,给人一种通往天堂的感觉,因此也有人称它为“天阶教堂”。教堂高80米,底座直径达106米,气势恢宏,造型前卫。教堂顶部是由透明玻璃组成的十字架。在布道时,温暖的阳光洒在牧师身上,好似天使般光明而纯洁。

离里约热内卢不远的一座多山城市——彼得罗波利斯,因气候宜人,颇受葡萄牙王室的喜爱。坐落于此的王室博物馆前身是巴西皇帝佩德罗二世的避暑行宫,行宫建成于1862年,由葡萄牙王室建筑师设计打造,极具新古典主义建筑风格。它也是巴西最重要的历史建筑物之一。其内部装饰严格按照葡萄牙皇宫标准设计,华丽的水晶吊灯、上等红木家具、文艺复兴时的油画,无不散发出一种典雅的皇室气质。皇家花园一片自然风光,小桥流水,古树参天。几尊雕像立在园中,仿佛在诉说着往昔。

天堂与地狱

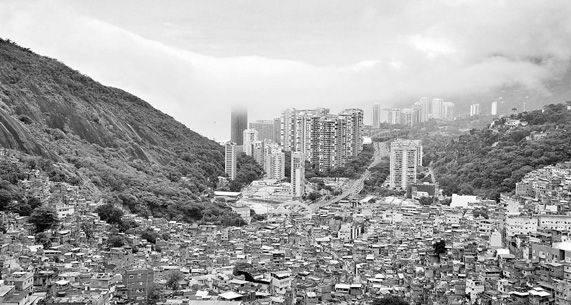

站在里约热内卢近海高处眺望,碧蓝的海水衬着延绵的群山,美不胜收。与之形成鲜明对比的是市内低矮落魄的贫民窟。这里是“上帝之城”,却令上帝也叹息。一部《上帝之城》令里约热内卢的贫民窟扬名世界,成为最危险的地标之一。印象中的巴西贫民窟有两张脸孔:一张写满脏乱差,充斥着毒品和黑帮;一张写着励志梦,不少足球天才从这里走向世界。

贫民窟是巴西历史和现代化的产物。在废除奴隶制度以后,黑奴虽然获得了人身自由,但没有任何财产和土地权。为有一席容身之地,他们被迫在山上盖起了房子。巴西进入城市化和现代化的快速进程之后,大批劳动力从内陆及偏远地区涌入里约热内卢这样的大城市,这些人绝大多数只能从事简单的体力劳动,他们的收入只够负担贫民窟这样的住所。贫民窟的规模由此迅速扩张,如同藤蔓一般遍布各个山头,发展成一个个有相当规模的社区。根据2010年的统计数据,里约热内卢拥有763个贫民窟,居住人口140万左右,占整个城市人口的22%。

贫民窟在近年来能转型成为旅游景点,得益于知名人士和相关电影的宣传。1996年,美国摇滚巨星迈克尔·杰克逊抵达里约热内卢南部的一个贫民窟,为一首呼吁消灭种族歧视的歌曲录制音乐电视取景。2011年3月,美国总统奥巴马造访了里约热内卢最有名的贫民窟之一——上帝之城,其同名电影获得第76届奥斯卡金像奖。巴西一些知名影片,如《上帝之城》《精英部队》等,都是与贫民窟题材相关的电影。

Rocinha是巴西规模最大、人口最密集的贫民窟,也是里约热内卢最有名的旅游景点之一。它占据了里约热内卢南部的一整面高山,夜晚开车驶过山下,满山的灯光如同无数繁星挂在天空,那场景真不知是该赞叹它的美丽还是该为它悲哀。Rocinha的地理位置可以与香港山顶豪宅相媲美,站在至高处放眼眺望,里约热内卢西海岸的碧海金沙与层峦叠翠的国家森林公园尽收眼底。贫民窟的景色虽美,但这里的生存环境与治安问题却是一个令魔鬼都叹息的地方。

咫尺之遥便是另一个繁华世界,不远处就是鳞次栉比的办公大楼和高级住宅区,奢侈的商场和游艇俱乐部与之形成巨大的反差。天堂和地狱在这里狭路相逢,又何尝不是巴西的一种独特风格呢?

尾言

巴西海纳百川的包容胸襟使这个国家如此与众不同:白人、黑人、黄种人在这片土地朝夕相处,欧洲文化、非洲文化、东方文化在此汇聚一堂,结出一朵朵独具魅力的艺术之花。不同的文化、习俗、宗教之间的关系不存在谁消灭谁、谁征服谁的问题,而是相互融合之后,再以另一种形式呈现在人们面前。

巴西就是一个如此神奇的地方。

【责任编辑】赵 菲