美国舰载激光武器发展回顾及展望

2014-06-06杨文韬范丽萍

杨文韬++范丽萍

激光武器是直接利用激光束的辐射能量杀伤和摧毁目标的一种定向能武器,亦称射束武器。它也是当今新概念军事装备中理论最成熟、发展最迅速、最具实战价值的武器之一。近年来,美国海军研制的舰载激光武器取得较大进展,引起全世界的极大关注。据2014年2月18日国外媒体发布的消息,该型武器将于今年夏天部署至“庞塞”号两栖船坞运输舰,开展一系列试验和验证工作。本文将追溯美国海军舰载激光武器发展历史,介绍其研究现状,分析其技术特点和难点并展望其未来发展。

美国海军激光武器发展历史

自20世纪60年代第一台激光器问世以来,世界各军事强国就开始致力于发展高能激光武器,以实现将激光武器应用于战场。

冷战时期,前苏联海军就曾用激光器致盲北约飞机机组成员和直升机飞行员;英国也曾基于工业激光器研制了激光炫目系统(LDS),并在1982年的马岛海战中首次应用,随后还将其作为辅助性武器和非致命性自防御手段,装备英国海军舰艇奔赴海湾战争。这些激光武器主要是低能固态激光器,用于干扰即“软杀伤”用途,具有功能和威力上的局限性。

与此同时,在“硬杀伤”激光武器方面,美国海军从20世纪70年代开始研究武器级高能激光器(HEL),将重点放在了可实现更高能量级的化学激光器上。最早负责硬杀伤高能激光武器研制的美国海军定向能与电子武器项目办公室,在1971年成立之初的主要任务就是基于当时最成熟的二氧化碳气态激光器技术建立试验系统。1978年3月,由美国汤普森·拉莫·伍尔德里奇公司开发的演示实验样机—海军先进化学激光器(NACL)进行了首次试验,波束控制设备采用了休斯公司研制的海军位置跟踪器(NPT)。试验中,该样机成功在弹道垂直方向击落了低空、高速飞行中的“陶”式导弹。到20世纪70年代末,美国海军又研制出兆瓦级氟化氘高能激光器演示机,称为中波红外线高级化学激光器。

随后,美国海军在新墨西哥州的白沙导弹试验场分别建造了二氧化碳气态激光器和氟化氘化学激光器,成立了高能激光系统试验场。1983年,高能激光器的开发改由美国国防高级研究计划局(DARPA)接管,海军则主要负责管理高能激光系统试验场项目。1989年,该项目成功运用激光在垂直弹道方向击落了一架以马赫数2.2时速飞行的BQM-34靶机,但随后进行的来袭目标对抗试验却以失败告终。之后很长一段时间,激光带来的“热晕”效应始终无法得到解决,不仅不能满足为舰艇提供自防御能力的要求,而且上述化学激光器因含有剧毒化学物质并会产生危险的废水,受到美国海军内部的批评,认为其并不适合在舰艇上使用。

到了20世纪90年代,随着固态激光技术的进一步发展,其产生的激光束能量逐渐达到与化学激光器相当的千瓦级,这也重新唤起了美国海军的兴趣。固态激光器不仅更加安全,而且稳定性好、体积较小,具有良好的舰载化前景。但是,与化学激光器相同,固态激光器同样存在大气中传输衰减的问题。因此,美国海军将高能激光武器研究的重点放在如何降低激光传输的能量衰减问题上。分析发现,要想彻底解决这一问题,必须实现激光波长在不同大气环境中的自由调节,而自由电子激光技术恰好具有这一特性,从而在美国海军当时发布的高能激光器路线图中,将自由电子激光技术确定为未来最具发展潜力的舰载激光武器技术。

自由电子激光器的输出功率可达兆瓦级,较固态激光器千瓦级的输出功率有着不可比拟的优势,但也因此带来了系统体积庞大、配套设备不成熟、防护要求高等一系列技术难题,短期内无法达到舰载化的要求。在此情况下,为了尽快发展出可在舰艇上部署使用的激光武器,美国海军一面继续推进自由电子激光技术长期开发和应用研究,加大对固态激光技术的投入,并启动了固态激光武器系统的研制工作。

目前,在美国海军研究局(ONR)、海上系统司令部(NAVSEA)海军定向能与电子武器项目办公室(PMS 405)、海军水面战中心(NSWC)定向能办公室(DEWO)达尔格伦分部的通力协作下,美国海军的高能激光武器研究逐渐进入了从实验室推向战场的新阶段。

美国海军舰载激光武器研究现状

美国海军目前正在研制的固态激光武器分为板条固态激光武器和光纤固态激光武器两种。两者的区别在于板条固态激光是由合成结晶材料构成片状板条,而光纤固态激光则是由柔韧光纤材料组成。

美国海军的板条固态激光武器主要是“海上激光演示系统”,于2008年开始研制样机。该系统的特点是功率更大,将是首个应用到海军舰艇上的100千瓦级激光武器系统。它由7台板条固态激光器组成,功率效率约为20%~25%,每台激光器的功率约15千瓦,合成的激光束总功率达到105千瓦;波长为1.064微米,同样非常接近避免受大气波干扰的1.045微波波长。2010年7月,美国海军对板条固态激光武器的跟踪分系统进行了海上测试,验证了跟踪小型舰船的性能。2010年8月~9月,进行了攻击固定目标的海上试验。2011年4月6日,成功与一艘小型目标舰艇进行了交战试验。2011年5月,诺斯罗普·格鲁曼公司宣布,该系统将在未来4年内进行全功率工程与制造开发。

在光纤固态激光武器中,目前主要包括“战术激光系统”(TLS)和“激光武器系统”(LaWS)两个项目。其中,“战术激光系统”从2008年开始研发,2010年进行了2次试验,对系统的跟踪、瞄准能力进行了论证,2011年3月开始研制样机。功率效率30%,光束功率10千瓦,采用商用固态激光器和一部激光指示仪整合到MK38 Mod2舰炮上,组成MK38 战术激光系统,主要用于防御2千米内的小型舰船目标。

将于今年夏天部署在“庞塞”号两栖船坞运输舰的激光武器,是光纤固态激光武器中的“激光武器系统”。该系统样机于2008年开始研制,由一台光纤固态激光器和一部L-3“布拉西尔”K433动态跟踪器组成,功率效率25%,设计光束功率33千瓦,波长为1.064微米,非常接近避免受大气波干扰的1.045微米波长。该激光武器将作为水面舰艇的近程防御系统使用,主要用于对抗光电传感器、无人机和光电制导导弹等威胁。从2009年开始,首台样机进行了一系列的试验,从各分系统开始,首先围绕光纤固态激光器进行,包括2009年3月的迫击炮拦截试验和6月的模拟实战场景试验,以及2010年5月的海上环境模拟实战试验。其中,海上环境模拟实战试验演示了对距离0.5海里的刚性充气艇的攻击效果,并成功击落5架无人靶机。这是世界上首次由舰载大功率固态激光器发射强激光束,同时标志着长期困扰激光武器的近距离传输衰减问题已经得到了较好的解决。endprint

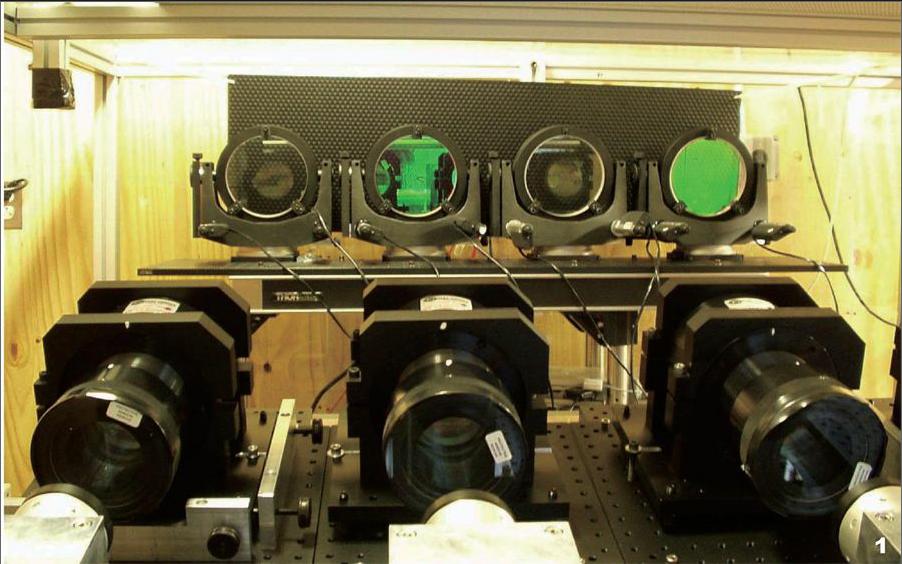

2011年6月和2012年6月,在美国海军先后进行的两次“三叉戟勇士”海上试验中,又对配套设施进行了进一步的测试,包括光束定向装置、跟踪装置和波束合成器等分系统。2012年7月和8月,以“阿利·伯克”级驱逐舰“杜威”号为舰载平台,美国海军在加利福尼亚圣迭戈进行了“激光武器系统”的全系统海上演示试验,先后击落三架小型无人机。这是高能激光武器首次在海军大型水面作战舰艇上完成目标拦截试验。

2013年4月,美国海军初步确定将在“庞塞”号上装备“激光武器系统”,并计划将系统功率增至100千瓦,同时将系统的技术成熟度从目前的6级提升至7级,预计将在2017年左右初步形成作战能力。

舰载激光武器的技术特点

与一般常规舰载武器相比,舰载激光武器具有几个显著的特点。

发射成本低

舰载激光武器发射使用的成本约为每发1美元,而美国海军近程防空拦截导弹的发射成本为100万~140万美元,远程防空和反导导弹的发射成本更高达数百万美元。因此,美国海军在攻击一些成本较低的飞行目标时(如小艇和小型无人机等),使用激光武器可大大提高费用比(即来袭武器的成本与拦截武器成本的比值),且有利于降低舰艇的采办成本。

弹药无限

常规舰载武器系统只能装备数量有限的拦截弹,一旦用尽则需要重新装填,必然影响作战响应时间。目前,美国海军“密集阵”近防武器系统在不装填弹药的情况下仅能对抗有限数量的目标,而由电力驱动的激光武器只要连续供电且具备持续冷却能力即可实现不间断的目标拦截。因此可以说,激光武器在理论上可以拥有无限弹药,使舰艇自防御能力更强。

攻击过程耗时短

激光束以光速直线传播,可在一瞬间命中目标。并且,激光束更容易集中在目标的某个特定点上,在数秒时间内就能造成巨大伤害。激光武器这种攻击过程耗时短的特性在某些情况下非常关键,如在近岸作战中可以在较短距离内同时防御导弹、火箭弹、火炮等目标的交替攻击。

精度高、连带毁伤小

激光武器不仅能够精确打击,而且发射的光点尺寸直径仅为数厘米,攻击目标后一般不会对周围其他物体造成伤害。此外,海军舰艇在近港口海域使用近防武器时,未能命中目标的炮弹掉落下来可能对港口区域造成连带毁伤,因此其使用也受到一些限制。激光武器可有效解决这一问题。

据美国海军分析,在作战使用中,将舰载激光武器系统融入现有常规舰载武器装备体系,用舰载激光武器对抗首波诱饵弹攻击,并将节省下来的拦截弹和近防武器弹药用于攻击下一波更猛烈的来袭目标,这种分工明确、多层重叠的防空火力网,可使舰艇防空、反导的理论拦截率达到99%。

舰载激光武器面临的技术难题

尽管舰载激光武器系统同常规武器相比具备一系列的优势,但同样存在许多需要攻克的技术难题。

首先是在大气中传输衰减的问题,造成其射程受大气的影响,不具备全天候作战能力。海洋大气中水蒸汽密集,同时还存在沙尘、烟雾和其他物质,都会吸收和散射舰载激光,尤其是水蒸汽的吸波现象最为明显。尽管在某个波长下水蒸汽吸波现象会明显降低,通过运用自适应光学技术、设定激光光波参数,可以减少水蒸汽吸收对激光性能的影响,但是即便如此,激光在雨雾天气中也会受到较大影响。目前对激光在大气中传输应对湍流和“热晕”效应的探索和研究正在进行之中。“热晕”效应是激光在较长时间内朝着一个方向连续射击时,致使激光束周边空气温度升高、特性变化,导致激光束偏折以及光束尺寸增大、畸变(散焦、扩展)等效应,使激光武器不能朝着一个方向持续对抗径直来袭目标,降低攻击能力。对此,有人提出先用低强度重复频率的先行光束来驱除光路上的气溶胶粒子,然后发射强激光,还有人拟采用自适应光学来抵消湍流和“热晕”效应,这些方法都是正在和将要研究的课题。

其次是跟踪瞄准难度大的问题。由于激光束沿着直线发射,舰载激光通常要求在视距内限制性使用,因为在对抗超视距目标和视距内模糊目标时,使用中如遇视线有阻挡或高速运动的目标,其跟踪瞄准难以达到理想的精度。例如,舰载激光武器在应对小艇攻击时,如果小艇被较高海浪遮挡,则拦截难度将大大提高。目前国际上正在开展红外跟踪、电视跟踪和激光雷达等光学跟踪技术的研究,重点放在激光雷达跟踪系统研究。

再次是抗饱和攻击能力差。由于激光束一次只能攻击一个目标,摧毁目标需要数秒钟,然后转换攻击下一个目标也需要数秒钟,因此在一定的时间内,激光虽然可以摧毁较多目标,但是单个激光武器如果对抗多种武器同时来袭的饱和攻击,则存在较大难度。

最后是难以击毁装甲目标和旋转运动的目标的问题,尤其是随着射程增加,光束在目标上形成的光斑也越大,激光功率密度随之降低,杀伤力减弱。如果用千瓦级低功率激光武器对抗使用了屏蔽性强的烧蚀性材料或涂装高强度反射功能材料或快速旋转的目标,则毁伤效果将进一步下降。

除了上述方面,舰载激光武器持续射击时需消耗巨大的能量,必须配备储能系统,且对舰艇动力系统的要求很高,但当前美军大型水面舰艇最新采用的综合电力系统和新型核动力装置提供了很好的基础。此外,目前舰载激光武器系统的体积仍然较大,需要过多的占据“寸土寸金”的舰上空间,其较大的重量也将增加船体吨位,同时存在影响舰船的电磁兼容性、降低舰船隐身性能、造成冷却系统的超负荷运转等问题。这些都是在论证舰载激光武器上舰时必须要充分考虑的重要因素。

美国舰载激光武器未来发展

当前,世界上只有美国海军初步提出了舰载激光武器的发展草案,包含分三个阶段推进的舰载激光武器构想。

其中,60千瓦~100千瓦功率的激光器主要指“激光武器系统”(LaWS);300千瓦~500千瓦高功率激光武器处于实验室中的结构组成与功能测试阶段;1兆瓦以上功率的激光武器技术成熟度还处于技术概念和应用构想阶段。

自由电子激光武器作为美国海军兆瓦级舰载激光武器的远期目标,于2010年启动“海军创新样机(INP)”项目研究,由美国海军研究局负责、波音公司承包,计划首先研制100千瓦自由电子激光器的实验室演示样机。根据目前技术水平,该样机外型尺寸较大,长度约30.5米,未来上舰需要大幅缩减系统尺寸。此外,由于自由电子激光会产生X射线,还需要考虑辐射屏蔽和安全防护问题。根据美国海军研究局的发展构想,100千瓦级自由电子激光武器样机工作波长为1.0~2.2微米,大约在2015年完成演示样机研制。届时,美国海军将对该项目进行一次全面评估,以确定兆瓦级自由电子激光器的技术进展和兆瓦级“自由电子激光海军创新样机”项目进一步发展所需的资金,以启动具备反舰导弹防御和弹道导弹防御能力的兆瓦级自由电子激光武器系统研制。

综上所述,激光武器具有良好的应用前景。随着激光技术的进一步发展,未来应用到海军舰艇后,将从攻防两方面提升武器装备的作战效能,可使小型作战平台具备类似大型平台的能力。舰载激光武器与现有武器配合使用,可弥补现有武器性能上的不完善和火力配置空缺,组成一个多层次、多功能、多位一体的高效防御、进攻武器系统。endprint