医学院校贫困女大学生的社会支持对心理健康的影响

2014-06-05孟祥明张金宝

孟祥明,张金宝

(潍坊医学院,山东 潍坊 261053)

医学心理学

医学院校贫困女大学生的社会支持对心理健康的影响

孟祥明,张金宝

(潍坊医学院,山东 潍坊 261053)

[目的]探讨医学院校女大学生的社会支持和经济状况对其心理健康的影响,为做好医学院校女大学生的心理健康教育提供依据。[方法]采用社会支持评定量表(SSRS)和一般自我效能感量表(GSES)、自尊量表(SES)等对146名贫困生和483名非贫困生进行测查。[结果](1)男、女大学生在客观支持、主观支持、支持利用度一般自我效能感各项目的差异均无统计学意义(P>0.05),女生在状态焦虑项目上得分低于男生(P<0.05)。(2)不同经济状况女大学生客观支持、主观支持、社会支持总分3项得分的差异无统计学意义(P>0.05)。贫困女大学生的支持利用度得分和一般自我效能感得分均低于非贫困女大学生(P<0.05),而贫困女大学生的状态焦虑得分高于非贫困女大学生(P<0.05)。城乡女大学生的客观支持、主观支持、社会支持总分、状态焦虑和一般自我效能感得分的差异无统计学意义(P>0.05)。(3)不同社会支持的女大学生在客观支持、主观支持、支持利用度、一般自我效能感和状态焦虑等各项的得分均有统计学意义(P<0.05),高社会支持组的女大学生各项的得分均优于低社会支持组。(4)分别以女大学生的状态焦虑和一般自我效能感为因变量,社会支持为自变量进行线性回归分析,结果社会支持与状态焦虑呈负相关(P=0.000)[结论]经济状况和社会支持对医学院校女大学生的心理健康有明显影响。

经济状况; 社会支持;一般自我效能感;焦虑;自尊;特质应对方式;女大学生;

社会支持反映了人与人之间的密切联系,个体的社会支持状况的优劣对其生活质量和发展前途起着十分重要的作用。当下,女大学生的学业和社会适应已引起普遍关注,因贫困引发的女大学生社会适应性低和心理异常也日益增加,更多地关注女大学生的社会支持不仅可以促进其心理健康,也反映了社会的男女教育公平。本研究旨在探讨医学院校女大学生的社会支持和经济状况对其心理健康的影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象

2013年11月,采用随机抽样法,从某医学院大学生中随机抽取635人,剔除无效问卷后,有效问卷为629份。其中男生308人,女生321人。

1.2 研究方法

采用了社会支持评定量表(SSRS)[1]。本量表共计10个条目,评价指标分为主观支持、客观支持、支持利用度和总分4个维度。针对在校青年学生的实际,对量表中的部分项目进行了修改[2]。还采用了一般自我效能感量表(GSES)[3]和状态焦虑问卷等2个专业量表,由调查人员按照统一的指导语进行团体施测。当场发放问卷,现场回收问卷。

1.3 统计分析

采用SPSS 19.0统计软件进行描述性统计、独立样本t检验、方差分析、回归分析等。

2 结果

2.1 男女大学生社会支持、状态焦虑和一般自我效能感比较

男女大学生在客观支持、主观支持、支持利用度一般自我效能感各项目的差异均无统计学意义(P>0.05)女生在状态焦虑项目上得分低于男生(P<0.05),见表1。

2.2 不同经济状况及城乡女大学生社会支持、状态焦虑和一般自我效能感比较

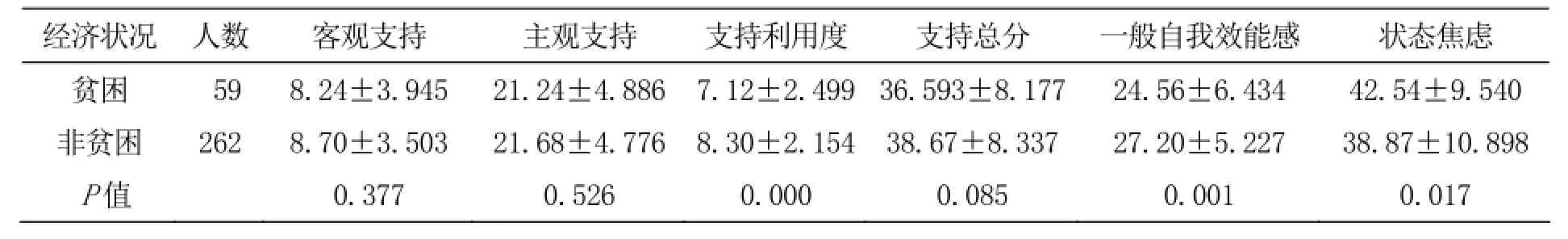

不同经济状况女大学生客观支持得分、主观支持得分、社会支持总分各项目的差异无统计学意义(P>0.05)。贫困女大学生的支持利用度得分和一般自我效能感得分均低于非贫困女大学生(P<0.05),而贫困女大学生的状态焦虑得分高于非贫困女大学生(P<0.05),见表2。

城乡女大学生的客观支持、主观支持、社会支持总分、状态焦虑和一般自我效能感得分的差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表1 男女大学生社会支持与一般自我效能感、状态焦虑得分比较 ()

表1 男女大学生社会支持与一般自我效能感、状态焦虑得分比较 ()

性别 人数 客观支持 主观支持 支持利用度支持总分 一般自我效能感 状态焦虑男 308 8.30±3.670 21.59±4.7927.72±2.51637.61±8.24026.61±6.754 41.51±10.571女 321 8.61±3.587 21.60±4.7928.08±2.26438.29±8.36726.73±5.541 39.55±10.742 P值 0.287 0.991 0.059 0.310 0.802 0.021

表2 不同经济状况女大学生社会支持与一般自我效能感、状态焦虑得分比较 ()

表2 不同经济状况女大学生社会支持与一般自我效能感、状态焦虑得分比较 ()

经济状况 人数 客观支持 主观支持 支持利用度支持总分 一般自我效能感 状态焦虑贫困 59 8.24±3.945 21.24±4.8867.12±2.49936.593±8.17724.56±6.434 42.54±9.540非贫困 262 8.70±3.503 21.68±4.7768.30±2.15438.67±8.33727.20±5.227 38.87±10.898 P值 0.377 0.526 0.000 0.085 0.001 0.017

表3 城乡女大学生社会支持与一般自我效能感、状态焦虑得分比较 ()

表3 城乡女大学生社会支持与一般自我效能感、状态焦虑得分比较 ()

地区 人数 客观支持 主观支持 支持利用度支持总分 一般自我效能感 状态焦虑城镇 43 7.58±4.1820.88±5.19 7.47±2.0235.93±8.82 25.40±7.17 43.79±9.58农村 103 8.16±4.0621.04±4.86 7.07±3.0436.26±8.67 25.12±7.64 43.27±11.05 P值 0.442 0.864 0.433 0.834 0.840 0.789

2.3 不同社会支持对女大学生状态焦虑、一般自我效能感的影响

将被试女大学生的社会支持得分按由低到高顺序排列,取前25%人数为低分组,25%~75%的人数为中间分组,后25%人数为高分组,由此形成低社会支持组、中间组、高社会支持组;以社会支持得分的分组做为因变量,对状态焦虑得分、支持利用度得分等项目进行方差分析。分析结果表明社会支持得分各分组间客观支持、主观支持、支持利用度、一般自我效能感和状态焦虑等各项目得分差异均有统计学意义。进一步进行多重比较后发现,低支持组、中间组、高支持组之间主观支持、客观支持、支持利用度和一般自我效能感的差异均有统计学意义。无论低支持组还是中间组与高支持组间状态焦虑得分的差异都有统计学意义,见表4。

表4 不同社会支持贫困女大学生社会支持与一般自我效能感、状态焦虑得分比较 ()

表4 不同社会支持贫困女大学生社会支持与一般自我效能感、状态焦虑得分比较 ()

注:* P<0.05,** P<0.01

组别 人数 客观支持 主观支持 支持利用度 一般自我效能感 状态焦虑低支持组 80 4.94±2.046 15.98±4.994 6.30±2.961 25.51 ±6.779 41.36±13.987中间组 161 8.59±2.744 22.37±2.164 8.11±1.401 26.37 ±4.523 39.80±8.756高支持组 80 12.33±2.243 25.65±2.087 9.80±1.344 28.51± 5.859 37.21±10.371 F值 179.559** 183.811** 67.815** 6.367** 3.117*多重比较 低<中**中<高**低<高**低<中**中<高**低<高**低<中**中<高**低<高*低<中**中<高**低<高*中>高*低>高*

2.4 女大学生社会支持与状态焦虑和一般自我效能感的回归分析

分别以女大学生的状态焦虑和一般自我效能感为因变量,社会支持为自变量进行线性回归分析,结果社会支持与状态焦虑呈负相关(P=0.000)。

3 讨论

研究结果表明,女大学生在状态焦虑项目上的得分低于男大学生,这证明女大学生的心理健康状况优于男大学生。贫困女大学生的支持利用度的得分和一般自我效能感的得分均低于非贫困女大学生,说明家庭经济困难的女大学生利用家庭、学校和社会的精神和物质帮助的能力要比非贫困的女大学生弱,同时家庭经济困难的女大学生的一般自我效能感也较低。城乡女大学生无论是客观支持、主观支持、社会支持总分、状态焦虑还是一般自我效能感的得分的差异均无统计学意义。说明来自城市和乡村的女大学生上述各项目差别不明显。女大学生在不同社会支持水平下支持利用度的差异明显,总体上来看社会支持水平高低与支持利用度高低相一致。高社会支持水平的女大学生在状态焦虑、一般自我效能感各项的得分情况均优于低社会支持组的贫困生,说明较高的社会支持水平能使得女大学生保持健康的心理状态,保持高积极性、高自信心。回归分析表明,社会支持与状态焦虑呈负相关,表明来自家庭、学校、社会的精神支持越多,女大学生的焦虑状态越低,心理健康状态越好。

本研究表明,良好的社会支持对女大学生保持良好的心理健康具有重要意义。同时让医学院校女大学生,特别是家庭经济困难女大学生,充分体验到社会各界的支持与关爱,培养她们积极寻求支持主动利用支持的意识和良好心态。这为进一步做好贫困大学生的心理健康教育提供了依据。

[1] 汪向东,王希林,马 弘.心理卫生评定量表手册(增订版)[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999.

[2] 姜乾金.医学心理学[M].北京:北京科学技术出版社,1993.

[3] 王才康.一般自我效能感量表的信度和效度研究[J].应用心理学,2001,7(1):37-4O.

(本文编辑:杨红梅)

R197.323.6

A

1003-2800(2014)09-0597-02

2014-06-10

山东省研究生教育创新计划项目(SDYY11094);潍坊市科技发展计划项目(201301094)

孟祥明(1980-),男,山东潍坊人,硕士,助教,主要从事大学生思想政治教育方面研究。

张金宝(1976-),男,山东潍坊人,硕士,讲师,主要从事研究生教育管理方面研究。