建立我国应对气候变化标准体系的初步设想[1]

2014-06-05杨洋

文/杨洋

建立我国应对气候变化标准体系的初步设想[1]

文/杨洋

应对气候变化事关人类长远利益,走低碳发展之路是积极应对气候变化的迫切要求,也是体现以人为本、全面协调可持续的发展导向、建设创新型国家的客观要求。本文基于国家应对气候变化总体战略部署,提出了及早开展应对气候变化标准体系研究的建议,并介绍了标准体系编制的初步构想和思路。同时指出,应对气候变化标准体系的建立和实施,应是一个持续完善的过程,是推进应对气候变化全局工作的关键。

气候变化 低碳 标准化 标准体系

我国是一个人口众多、发展不平衡的发展中国家,气候条件复杂,生态环境脆弱,气候灾害范围广、灾种多、灾情重,因此积极减缓气候变化,主动适应气候变化,是一项艰巨而紧迫的任务。同时,控制温室气体排放,实现绿色低碳发展,也是我国转变发展方式、破解资源环境瓶颈制约、提升国际竞争力的内在要求。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》将增强适应气候变化能力作为积极应对气候变化的重要任务,明确提出“十二五”期间,要研究制定低碳发展战略规划,建立配套体制机制和政策体系,提高应对气候变化能力。党的十八大报告也明确要求着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展,形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式,同国际社会一道积极应对气候变化。

当前,我国在应对气候变化的体制机制和能力建设方面取得了较大进展。“五省八市”低碳试点3年来,试点地区在政策法规、能力建设和低碳产业等方面都走在了全国前列,其中一些地区已进一步明确为碳排放权交易试点,率先探索利用市场机制应对气候变化,促进绿色低碳发展。自碳排放权交易试点开展两年来,在总量设定、配额分配、登记注册系统建设、交易场所建设等方面做了大量工作,一些地区已经进入实际操作阶段。

然而,在肯定成绩的同时,我们也需清醒地认识到,与国家中长期发展目标和应对气候变化总体要求相比,现阶段应对气候变化顶层设计仍需进一步完善,一些影响全局的重要技术支撑,如标准化战略规划、标准体系建设,亟待加紧研究和补充。因此,围绕实现“十二五”和到2020年碳强度下降目标,探讨我国应对气候变化标准体系的基本框架和编制思路,对于服务、支撑和引领应对气候变化全局工作,完善低碳发展总路线具有重要的理论和实践意义。

一、国内外应对气候变化标准化现状

应对气候变化是一项系统工程,需要综合运用科学、技术和管理等多种手段,而标准是获得最佳综合效果的根本保证。充分利用标准,发挥标准的效益,已经成为一种国际趋势。近年来,全球三大标准化组织——国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)和国际电信联盟(ITU)加大了应对气候变化技术标准制订的工作力度,发布的国际标准和技术规范已成为推动全球应对气候变化工作的重要工具和技术支撑。

①ISO

早在2002年,ISO环境管理标准化技术委员会(ISO/TC 207)就成立了工作组,开始着手开发应对气候变化相关标准。2007年,ISO/TC 207成立了温室气体管理标准化分技术委员会(SC7),全面统筹温室气体系列标准的研究。目前,先后发布的7项国际标准(见表1),已在美国、英国、加拿大等国得到了广泛应用。

②IEC

电工电子产品与系统环境标准化技术委员会(IEC/TC 111)于2009年底成立“温室气体特别工作组(AHG5)”,主要负责对接ISO/TC 207的工作,承担电工电子产品碳足迹和温室气体排放标准等相关研究。目前,已发布IEC/TR 62725∶2013《电工电子产品与系统的温室气体排放的量化方法》、IEC/TR 62726∶2014《基于项目基线的电工电子产品与系统的温室气体减排量化方法》2个技术报告。

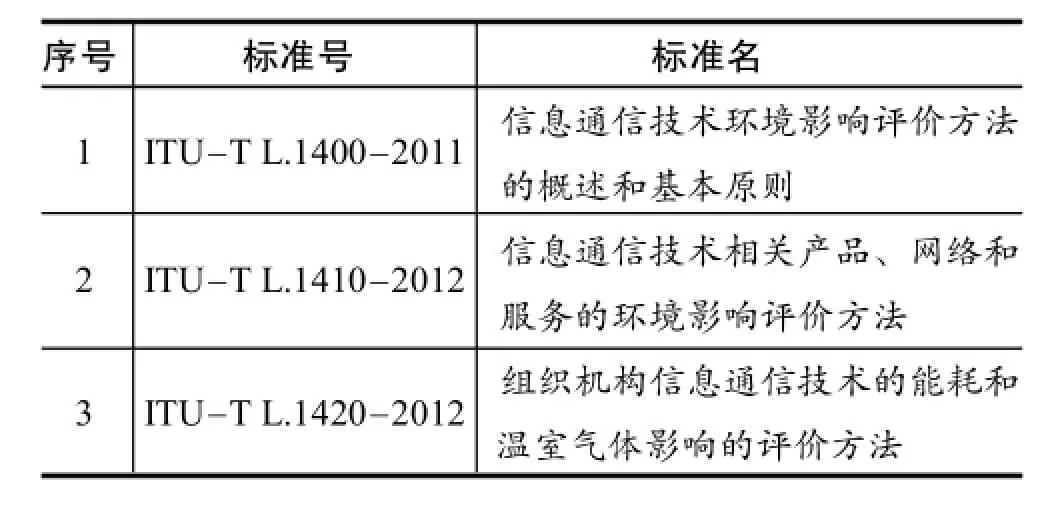

③ITU

国际电联远程通信标准化组织第五研究组(ITU-T SG5)是ITU在环境和气候变化方面的主要研究小组,重点研究解决信息通信技术(ICT)环境影响评价方法、ICT与适应气候变化、ICT行业的能效和环境标准的协调等。目前,ITU已发布了一套ICT环境影响的评价方法(见表2),不但能够量化ICT行业本身的温室气体排放量,也可实现对其他行业应用绿色ICT技术减排效应进行定量评估。

表1 ISO应对气候变化系列标准

表2 ITU应对气候变化系列标准

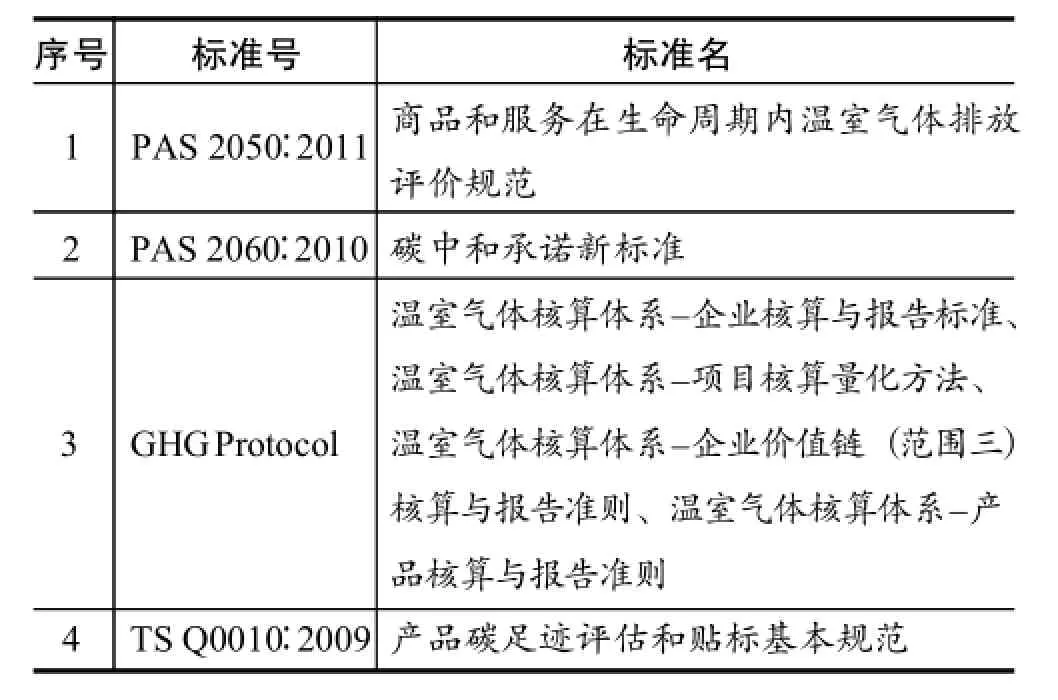

④其他国际组织

除三大权威国际标准化组织外,世界资源研究所(WRI)、世界可持续发展商务理事会(WBCSD)、英国标准协会(BSI)等研究机构和社会团体也积极参与到应对气候变化的标准制定工作中。表3列出了最具代表、应用最广的几项技术标准。

表3 其他国际组织应对气候变化标准

①标准化组织

目前,我国共有12个全国专业标准化技术委员会(TC)和19个分技术委员会(SC)从事应对气候变化标准制订工作,主要涉及节能减排、资源节约与综合利用、调整能源结构和环境保护等方面。为适应国际社会低碳经济转型和国际标准化的需要,国家标准委于2012年11月批准筹建全国碳排放管理标准化技术委员会,现已顺利完成各项筹备工作,等待成立。我国即将拥有首个专业从事应对气候变化标准研究、建设规划和信息发布的技术委员会,也意味着我国应对气候变化标准化工作将进入新的高速发展阶段。

②标准制修订

近年来,国家标准委在促进应对气候变化标准化方面做了大量的工作,主要包括:制定了高耗能产品能耗限额、产品能效和能源计量等120项国家标准,覆盖电力、钢铁和化工等主要耗能行业,其中强制性国家标准97项;在环境管理、能源管理和节能技术等方面发布了80余项国家标准;推动了行业、地方应对气候变化标准化工作进程。据不完全统计,截至2013年4月,共有17个行业、28个地区发布了78项应对气候变化相关行业标准和438项地方标准,在充实国家标准体系的同时,进一步增强了我国应对气候变化的技术能力。

二、标准体系的初步构想与思路

①全面成体系

应对气候变化涉及资源利用、能源安全、生态环境和经济社会等诸多方面,可细化到工业、农业、交通、建筑和林业等多个行业领域。因此,标准体系应尽量涵盖上述各方面,形成一个有机整体,避免留有空白。

②层次适当

纳入标准体系的每一项标准应安排在恰当的层次上,力求结构清楚、符合逻辑。一般来讲,基础类、共性标准宜安排在较高层级,以扩大标准的使用范围;技术类、个性标准宜置于较低层级,以强化标准的特殊性和针对性。

③划分明确

标准体系中的子体系应按行业、专业或门类等进行划分,各标准应有各自明确的领域范围,不能出现标准之间雷同交叉的现象。

④适用先进

应对气候变化工作要随着科学的发展、技术的进步、管理的规范以及内外环境和需求的变化而不断创新,这就要求应对气候变化标准体系也要不断地更新和充实,以保证其适用先进。

我国应对气候变化标准体系研究可按以下思路开展:

①调研国内外应对气候变化相关法律法规、政策规划、技术标准,了解其主要技术内容、制定过程和实施情况,掌握国内外应对气候变化标准化工作的发展现状和特点。

②围绕国家应对气候变化总体战略部署和中长期碳强度下降目标,结合国情实际,进行应对气候变化标准化现状分析、需求分析,提出今后一段时期国家应对气候变化标准化工作的重点任务和方向。

③在上述工作的基础上,依据戴明的“计划-执行-检查-处理”(PDCA)模式,参照标准体系构建的原则和方法,构建应对气候变化标准化理论体系和层次体系,编制标准体系表。

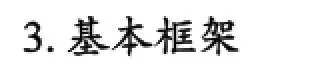

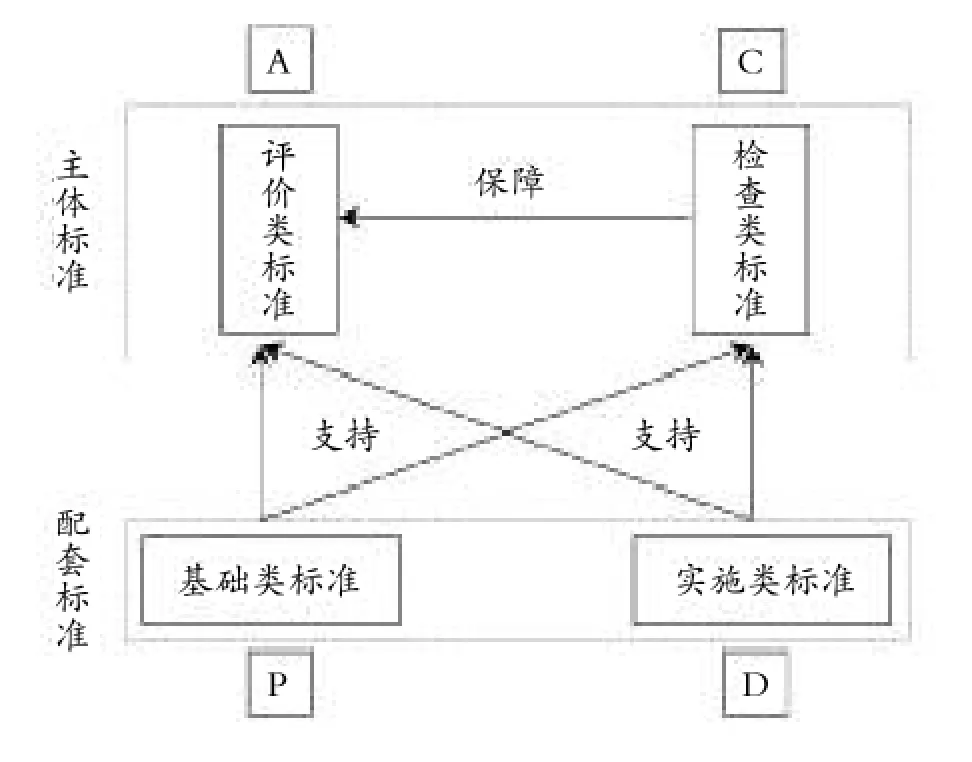

根据上述原则和思路,将应对气候变化标准分为基础平台类标准、实施类标准、检查类标准和评价类标准4大类。其中,基础平台类标准包括名词、术语、符号、图形、代号、量与单位编写、编制规定等标准;实施类标准包括低碳技术、低碳管理等标准;检查类标准包括温室气体排放(清除)核查、低碳产品核查等标准;评价类标准包括经济效益评价、社会效益评价、生态效益评价等标准。图1为应对气候变化标准体系的基本框架,指出评价类标准和检查类标准应为标准体系的主体。

图1 应对气候变化标准体系基本框架

三、标准体系的编制与实施

我国应对气候变化标准体系的编制应执行GB/T 13016-2009《标准体系表编制原则和要求》,编制该体系过程中列入的标准,应以技术标准为主,辅以相应的管理标准和工作标准。

该标准体系实行层次结构,应将现有国家和行业的应对气候变化标准纳入该体系表中。横向以行业、专业或门类依次排开,纵向以其标准的等级和性质梯次列序(如国家总体性的应对气候变化标准列在标准体系表的顶层,通用性标准列在其相应专业性标准的上层,工作标准列在其相应技术标准和管理标准的下层,等等)。国家应对气候变化标准体系表建立之后,国家或行业的某个标准可以准确无误地“对号入座”到该标准体系表的特定位置;同时,尚未制定的某个标准,也会在该标准体系表中显现“空缺”方位。它会清楚地告知我们,应将该“空缺”的标准适时纳入标准的制定计划或“采标”计划。

该体系表内的标准应是定量指标与定性指标相结合,以定量指标为主,符合指标体系构建的一般原则,即具有较好的系统性和引导性,较好的可比性和较强的可操作性,并与相关的国际标准和国外先进标准相衔接。此外,需强调的是,应对气候变化标准体系并不是封闭的、不变的,而是动态的、开放的,可根据社会发展形势和需求对体系框架及具体内容予以丰富和完善。

[1] 《中国低碳年鉴》编委会.中国低碳年鉴2012 [M].北京:冶金工业出版社,2013:681-713.

[2] 雅克·里吉斯,阿兰·莫里森,哈马德·图尔. 2009年世界标准日祝词标准应对全球气候变化[J].大众标准化,2009(10):8.

[3] 唐良富,唐榆凯,龚庆等.气候变化视角下的低碳经济——技术标准和市场准入新的战略制高点分析[J].标准科学,2010(6):47-55.

[4] 杨洋,唐良富.产品碳足迹国际标准解析与启示[J].质量与标准化,2013(6):38-41.

Response to climate change is related to the long-term interests of the Chinese people and of humanity,so taking low-carbon development path is an urgent requirement for the active response to the climate change.Low-carbon development path is also the objective requirement embodying people-oriented,comprehensive,coordinated and sustainable development,and building an innovative country.Based on the overall national strategic plan to address climate change,the article proposes to initiate the research as soon as possible in standardization system which responds to climate change.The article introduces the preliminary concepts and ideas for the preparation of standard system.Meanwhile,the article indicates that the establishment and implementation of standards in response to the climate change should be a continuous improvement process,which is the key to promote overall response to climate change.

Climate change;Low-carbon;Standardization;Standard system

(作者单位:重庆市标准化研究院)

注:[1]

国家质检总局科研计划项目(2013QK008)