谈现代音乐的新趋势

2014-06-02王广宇

王广宇

(济南大学音乐学院,山东济南250022)

谈现代音乐的新趋势

王广宇

(济南大学音乐学院,山东济南250022)

主持人按语:西方当代音乐呈现出纷繁复杂的面貌,个性迥异的音乐创作理念、形形色色的音乐创作素材、各式各样的音乐创作技巧,凡此种种音乐现象与音乐实践以惊人的速度与广度颠覆着我们对音乐的理解与认识。当下的21世纪,对20世纪音乐的认知必不可缺,对西方当代极具影响力的作曲家、作品及其作曲技术进行全面深入的梳理与研究,将丰富我们对20世纪西方当代音乐发展历程的认知,填补该领域研究的学术空白。本专栏系教育部人文社会科学重点研究基地重大招标项目“西方当代音乐创作研究”(2009JJD760003)阶段性成果,并获“新世纪优秀人才支持计划资助”(NECT-12-1023)。参照这些阶段性成果,引导读者全面了解和把握西方当代音乐的风格面貌,认知西方当代音乐创作的多元变化。王广宇《谈现代音乐的新趋势》一文从风格流派、美学观、技法等角度出发,介绍现代音乐的若干侧面,探讨西方现代音乐发展的新趋势。李如春《折中主义音乐的产生与发展》一文从折中主义发展的历史、现状及趋势等方面进行讨论,认为折中主义能够弥合现代音乐与听众之间的裂痕,重建良好的音乐文化生态系统。在西方当代音乐“多中心”发展的格局下,德国当代音乐的探索与创新处于首要地位,齐丽花《德国当代音乐创作特征探究》一文通过对德国当代音乐创作的梳理,深入认识德国当代音乐的发展面貌,进而全面了解西方当代音乐的多元风格。频谱音乐是一种音乐的实践行为,它打破传统音乐结构要素的组合方式,强调作曲家的创造性与观念性,体现音乐的过程性与生命性。左丹婷《20世纪德国频谱音乐的溯源与发展》一文从历史观察的宏观角度,对20世纪德国频谱音乐的发展脉络进行系统的梳理与回顾,以求更深刻、更全面地了解20世纪德国频谱音乐的发展过程与历史轨迹。20世纪50年代后,法国新音乐的发展开始呈现多元化的趋势,范洪涛《法国当代新音乐创作状况概览》一文通过对有限移位调式音乐、电子音乐、全面序列主义音乐的介绍,对法国当代音乐的创作情况进行概览,作者认为这些音乐种类的出现不仅丰富了法国的音乐文化,更是影响了欧洲乃至整个世界音乐创作的轨迹。

主持人简介:郑中(1970—),女,山东济宁人,教授,哲学博士,济南大学音乐学院院长,山东大学博士生导师,山东艺术学院“音乐学”泰山学者特聘教授,中央音乐学院专职研究员。郑中教授主要致力于西方当代音乐创作研究、齐鲁音乐文化传承、高等音乐教学改革与人才培养创新模式研究。

西方当代音乐;折中主义;多元风格;频谱音乐;音乐创作

一、困难的讨论

讨论自第二次世界大战以后的西方音乐时,首先遇到的难题是标签的适用性。那些用于处理历史上音乐的名词,如“国家”“民族”“时期”“流派”等,失去了部分或全部适用性。我們如何根据国家来区分作曲家?或许“国家”在这里的用法,仅仅是为了满足资料陈列的需要?一位具有亚洲血统的作曲家,如周文中(Chou Wen-Chung)、尹伊桑(Isang Yun)或尊世杰(Ton-That Tiet),可能其全部事业在欧洲、美国建立。一位地道的欧洲国家作曲家,如胡伯(Klaus Huber),其音乐语言与东方传统结合之深,远非“东方情调”这一多用于形容19世纪音乐的词可以描述。“民族”或许仍然适用。大致上,盎格鲁-撒克逊人的音乐与斯拉夫人的音乐仍然有明显的区别,但如果将斯洛伐克作曲家伯格(Roman Berger)与英国女作曲家维尔(Judith Weir)的音乐作对比,以展示两个民族的音乐性格之别,所得出的结果不会具有普遍性。当看到众多的女作曲家在20世纪和21世纪涌现,也许我们还要进而去讨论“性别”?现代音乐的历史,是历时性的还是共时性的?当诺诺(Luigi Nono)写于五六十年代的作品上演时,它们显然仍然在强烈地鼓动听众在美学与政治上的反思,这是属于过去或今日,还是未来的音乐?

“流派”还是可以谈论的,比如我们可以说复杂派、频谱派、简约派、新浪漫派,但需要记住,几乎每一位被评论家安上这类标签的作曲家都曾表示过他们不属于这些类别。有“十二音丽兹”之称的英国序列主义开创者拉琴斯(Elisabeth Lutyens)说过:“一个序列已经不再是必需的。”[1]她一直在写纯粹的序列风格音乐,不曾转变。复杂派中最年长的一位作曲家芬尼西(Michael Finissy)拒绝“复杂派”这个称号,认为该标签遮蔽了他的音乐中一些更重要的特质。对于今日的西方作曲家来说,被轻易归类到某一潮流中,被视作与其他人共享某些特质,不是一种荣誉而是一种贬低。这里存在一种学理上的对抗,通常来说艺术史学家们热衷将研究对象归类、概括,但艺术家们总是出于对定格化的艺术史不满而去创作——这仿佛是一个捉迷藏游戏。

出现这些难题,是因为音乐总是写来给大众听的,作曲家并非为理论家撰写论文的需要而写曲。理论家为了学科的需要,却必须将研究对象削足适履,遮蔽原貌。处理数百至一千年前的音乐,对象的遥远与模糊化,其生存环境的消亡,令后人有相当多的“再创作”空间。于是我们有“文艺复兴音乐”“巴洛克音乐”“古典乐派”,甚至写教科书总结这些音乐的写作方法,但对于古人来说,这些都是“现代派音乐”,一种他们从未听闻过的音乐,难以将其对象化,因而也难以客观讨论。今日的人去讨论今日的音乐必然遇到此种困境,因而此文只能是作者出于自身经验,为满足撰文需要的产物,绝非描述一幅完整的图画,许多标签只是将就使用,可能充满误会。问题是,充满正解的艺术史曾经存在吗?

二、复杂派(Complexity)

20世纪50年代兴起的整体序列主义,将抽象的参数组合转化成对应于客观世界中的音乐。这种不以“自然”音乐感觉为行文依据的思维,造成一个附带结果,即谱面上符号组合的复杂性脱离了人的演奏能力可及,具有独立性,并不一定与作品的发声结果有严密的对应。换句话说,音乐符号的组合本身成为了一种艺术对象。事实上,无关音响的符号自身美一直就潜藏在西方音乐文化中,在历史上某些时候如法国新艺术时期,较为显露。在70年代受到充分发掘以来,它成为一种引人瞩目的思维倾向,吸引了不少作曲家投身其中,人们称其为复杂派或复杂主义。[2](P5)该种思维似乎与日耳曼语系文化有天然的亲和力,复杂派的重要作曲家都来自英国、德国和美国。

复杂派拒绝被动地接受在历史中业已成形化的表达系统,其宗旨是对音乐的构成因素作出彻底的反思,在音高、节奏、演奏法诸多方面作最大化的积极的建构。在大众看来,这批作曲家醉心于写一种几乎是超现实的,不以实际演奏为最终依归,或者说不可能准确演奏的乐谱。笔者犹记芬尼西(Michael Finissy)写给独奏钢琴的《第四钢琴协奏曲》(1978—1996)演出时的情形,如同天书般复杂的乐谱,致使协助钢琴家的翻谱员陷入了极度恐慌。面对完全无法跟随的乐谱,他浑身颤抖地等待钢琴家的指示。在一场芬尼豪(Brain Ferneyhough)弦乐四重奏音乐会的中场休息时分,观众纷纷走到台上一睹复杂到难以置信的乐谱——作为符号组织本身,它们已经具有欣赏价值①2003年哈德斯菲现代音乐节(Huddersfield Contemporary Music Festival)的节目以复杂派作曲家作品为主。,如例1所示。

例1:芬尼豪《卡桑德拉梦之歌》(Cassandra’s Dream Song)(1974)长笛独奏曲乐谱(引自彼德出版社)

矛盾的是,不可能演奏的乐谱激发出了积极的演奏尝试。当乐谱如此复杂,符号层次如此之多,演奏者已经不可能沿续从传统的音乐技能训练中学到的作品处理方式。传统的训练要求演奏忠实于乐谱,并作出在某种程度上的自由。复杂主义的乐谱记录了一切因素,其全面的在演奏中的实现,似乎只能在想象中出现,因为人感官的精确度有限,没有测量工具,我们无法知道自己演奏的一个带有三个层级均分节奏,例如说七连音内部含有五连音,五连音内部又含有三连音,是否准确,而这种节奏在芬尼豪的作品中比比皆是,出于他对时间层次表现力的兴趣。①在公开排练中,芬尼豪没有要求演奏者准确演奏谱面的节奏,反而用基本的打拍方式给予指示。这样的乐谱要求演奏者调动身体中的所有可能性,在演奏法、节奏、音高、力度、声部等所有的层面上积极地投入到再创作中去,仅仅跟随式、陪衬式的演奏态度甚至不可能产生最基本完整的演奏。这也正是复杂主义音乐的魅力之一,作品就像是定格的即兴演出,演奏者强烈的主动性清晰可感。听众与音乐的距离不因玄奥的乐谱本身而变的遥远,他们更加接近了。②2007年芬尼豪获得西门子音乐奖,评语中赞扬他的音乐亲近听众。

三、音响本位

如果问序列主义之后,70年代到今日,作曲家创作思维的共通点是什么,那应当是音响本位。从中世纪到浪漫主义再到序列主义的音乐,其思维的基础是音高(pitch)。以序列主义为分界,在这之后新的大门开启,作曲家在音的内部进行思考,直接与音响(sound)交往。在今日,一部音乐作品即它音响的总和,而非某种决断的音高组合原则在现实中的化身,它首先是一种现象,未经定义。它是否显示出某种概念或理念,已经是个很次要甚至无关的问题。

形象化地阐明这个转变:我们可以说巴赫《戈德伯格变奏曲》是主题与一系列固定低音变奏曲,其中又穿插了一连串主题模仿音程关系依次扩大的卡农曲。这些在音乐组织上的描述,可以代表人们对这个作品的通常认识。然而,用类似的语言去描述萨里亚荷(Kaija Saariaho)的室内乐曲《极光》,就显得完全不着边际。我们可以转而这样形容:乐曲从一些半呼吸半乐音的孤立音符开始,逐渐聚合成比较紧张、浓密的音响,它们淡化之后,乐曲结束在短笛飘逸、高远的独奏线条中。在这里音乐的全部内容即响动的音乐自身,而非如序列主义之前的音乐那般,是某种抽象的理念化音乐组织的一次具体化的现身。理论家当然可以从音响本位的音乐中分析出某种组织原则或说写作技法,但它只对此作品有效,不适用于通行的对音乐的认知——这不再是属于18世纪和19世纪的可以存在于直观之外的理念式音乐。

音响本位的音乐思维,导致传统的学科分野一时间不再适用。在频谱派作曲家格里赛(Gérard Grisey)的管弦乐曲《泛音》中,和声难道不就是配器吗?配器难道不就是曲式吗?[3](P347)在维维耶《孤独的孩子》(Claude Vivier)中,泛音与非泛音的分布形成宏观的节奏,这时候时间与声响已经结合为一体。[4]但对于知识体系来说,改变最深刻的在于乐音。通用的以十二平均律为准的乐音体系,当然无法反映真实的自然音响世界,而它之所以被沿用,是因为以它为基石的音乐文献的存在。当创作的出发点是自然音响体本身,而非既定的音高体系时,这必然导致十二平均律乐音体系的瓦解。目前人们采用的是一种通融的办法,在传统记谱基础上加入微分音体系,但它始终无法达致精确。但或许音乐的艺术魅力之一就在于非精确性,当达致更高的精确度时,非精确的部分也在扩展。

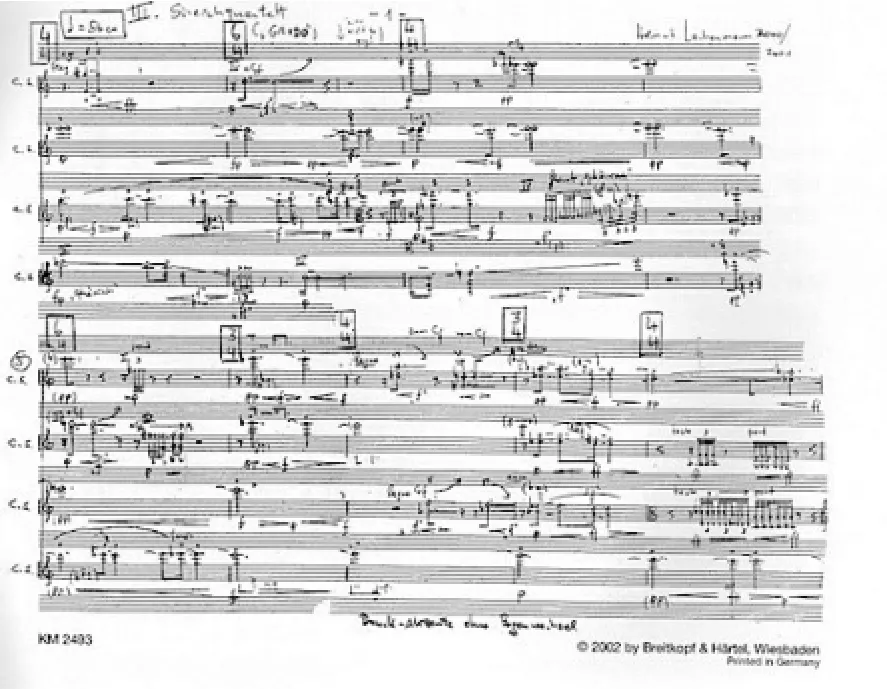

区别于频谱派作曲家从音自然属性的出发点,拉亨曼(Helmut Lachenmann)从乐器法入手,开启了通向新世界的大门。他仍然采用传统记谱方式,如例2所示。但我们会听到,比如在弦乐四重奏中,主要的是无穷无尽的各种摩擦声和撞击声。这些新的音响类型,与乐音融合为一体,并非猎奇性的展示,而具有结构上的必要性。如果只指出拉亨曼对新乐器声响的发明,那仍然是次要的,重要的是他如何去组合、运用它们,写出在结构的稳固、丰沛,动机材料的强度上不亚于贝多芬或勃拉姆斯音乐的音乐,以达致他在美学上的追求:改变音乐欣赏的习惯。在这里与读者分享亲身体验,在一周内连续听过十多场拉亨曼作品音乐会后,笔者再度聆听极为熟悉的勋伯格弦乐四重奏,此时注意力转移到了乐音之外,由乐器与演奏者交互产生的噪音,熟悉的音乐作品变得陌生。③2005年拉亨曼七十岁生日,欧洲多个主要音乐节以其作品为主要节目。

例2:拉亨曼《第三弦乐四重奏》(2001)乐谱其中一页(贝考夫与哈特出版社)

四、传统的延续

“传统”一词的所指已经难以确定。具有“调性、旋律、曲式”的音乐?运用常态演奏法、不惊扰大多数听众的音乐?西方传统或亚洲传统?或许可换个说法,非激进即为传统。作曲家在用各自的方式去处理传统与自己的关系。拉法纽(Nicola LeFanu)的音乐中有三种音高层次:自然音阶、半音、微分音。三种层次互相作用,互相参照,产生的丰富和声效果既保留传统调性因素,又具有当代音乐鲜明特征,而这最终是她自己特有的音乐。帕特(Arvo Part)的钟鸣技巧,实质上取消了传统对位法中协和与不协和的区分,所产生的音乐具有明确的调性,但其和声极为新颖,耐人寻味。西尔维斯托夫(Valentin Silvestrov)称自己的音乐为“后音乐”,音乐的历史已经结束,作曲家在回忆曾经发生过的音乐。他的作品以宽泛的态度处理来自过去的各种因素,那经常出现悬挂似的静止姿态,显露出不愿告别的情怀。

可以见到,当序列主义之后的音乐语汇已成为作曲家的基本起点,对传统的借用,总会显示出丰富的涵义。历史是在变动之中的,新的音乐在改写它。例如,当微分音的运用是如此地普遍,人们开始认识到非统一的律制在巴洛克时期起的作用。歇尔西(Giacinto Scelsi)用尽各种手段在西方管弦乐队中创造的颤动式音色,遥相对应着有千年历史之久的西藏寺院音乐。

五、传播方式

当今世界,音乐会已经远不再是唯一、首要的音乐作品传播方式。唱片工业、互联网曲库、网上电台、网上乐谱库等新的传播方式令音乐的存在方式彻底改变了。似乎所有的限制都消失了,现在我们可以轻易在网上音乐图书馆中听到巴赫的同时代人泰尔曼、门德尔松的同代人胡梅尔等人的作品,由此我们认识到大师个人的风格范式与他身处时代的联系。我们可以在网上电台听到在欧洲的新作品首演,在欣赏者的角度来说同步于音乐的最新进展。当世界音乐是如此轻易传播时,我们可以跨越国界和文化的距离去吸收任何一种音乐元素。

唱片工业也深刻改写了我们对音乐历史的认识。曾几何时,许许多多的天才作曲家湮没在时间的尘埃之中,人们只看到位于聚光灯下的几位大人物。曾几何时,那么多的作曲家放弃了将作品付诸演出,而安心出于自身的精神需求去写作。但是,奥根(Claude Loyola Allgen)没有想到的是,远在中国的听众可以轻易在那索斯网上音乐图书馆(Naxos Music Library)中听到他的音乐。他没有想到那些甫一完成即收入故纸堆的作品会被音乐学家发掘,并推荐给唱片公司。得益于唱片的传播,我们现在谈法国印象派时,必定会把卡普莱(Andre Caplet)的精致艺术与德彪西、拉威尔并列。

由于科技发展带来的一系列音乐传播方式的改变,二十年后人们对音乐文化的认识,很有可能与今日大不相同。或许音乐历史会变化得更为激烈,或许更少有主导地位的美学潮流,或许人们需要重新去探索一种与社会相关的音乐文化,但是无论如何西方音乐所反映的西方文化对个人主体性的确认将会永远保持下去。

[1]Meirion and Susie Harries.A Pilgrim Soul:The Life and work of Elisabeth Lutyens[M].Faber And Faber,1991.

[2]Toop Richard.Four Facets of the“New Complexity”[J].Contact no,1988,(32):4-8.

[3]Féron Franʕois-Xavier.The Emergence of Spectra in Gérard Grisey’s Compositional Process:From Dérives(1973-74)to Les espaces acoustiques(1974-85)[J].Contemporary Music Review,2011,30(5):343-375.

[4]Gilmore Bob.On Claude Vivier’s Lonely Child[J].Tempo,2007,61(239):2-17.

J60

A

1671-3842(2014)05-0026-17

10.3969/j.issn.1671-3842.2014.05.05-09

2014-03-26

王广宇(1978—),男,广东广州人,副教授,哲学博士,研究方向为作曲与作曲技术理论。

教育部人文社会科学重点研究基地重大招标项目“西方当代音乐创作研究”(2009JJD760003)。