“冷逸”之美

2014-05-30吴加力

摘要:倪瓒与弘仁的山水画在意境追求上有相似之处,画面纯净、简淡、萧疏、雅逸,具有冷逸之美。其绘画风格可归纳为三个方面:1.简约的图式;2.意象的空间;3.枯淡的笔墨。他们的绘画来源于生活,强调主观体验和情感表达,在继承传统的基础上勇于创新。画面中所体现的山水精神,及其在澄澈的心灵境界中所达到的超凡脱俗的审美品格,在今天仍然具有研究和借鉴的意义。

关键词:冷逸 图式 空间 笔墨

据文献记载,“逸品”作为中国画的品评标准,最早是由唐人李嗣真提出来的,他在《书后品》中,将逸品列为“上上品”,视为中国画的最高品第。但到了朱景玄,对逸品的定位有了分歧,他依据张怀瓘的神、妙、能之说, 将“非画之本法”定为逸品的特征,排在四品之末。到了宋初,黄休复又恢复了逸品的崇高地位。他给逸品下的定义是:“画之逸格,最难其俦。拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘。笔简形具,得之自然。莫可楷模,出于意表。故目之曰逸格尔。”他所说的“逸格”具有三个鲜明特征:1.强调艺术创作的自由,鄙弃规矩,淡化色彩;2.造型简练, 重在传神。3.它是即兴之作,不可重复模仿。元代倪瓒在此基础上又提出“逸气”和“逸笔”之说,他在《题自画墨竹》中云:“余之竹聊写胸中逸气耳,岂复较其似与非,叶之繁与疏,枝之斜与直哉。”在《与张仲藻书》中说:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。” 所谓逸气是指一种独立不羁、超然物外的胸襟。逸笔即指不拘成法,随意挥写的文人笔法。落实到绘画创作上,便是不求形似,表现自我。 倪攒的绘画强调以人为本,借物传情,注重表现人的内在情感和意绪,将绘画作为一种释放心灵的途径。如果说黄休复对逸格的论述主要是从审美创造和艺术表现的角度入手,那么倪攒所追求的“逸气”,已将它演变和拓展为一种人生态度和精神境界。可以说逸品的标准样式,到了倪瓒才正式得到确立。 倪攒的山水画成了文人画的典范和逸品画的最高代表。他的画在明清被世人奉为至宝,江东之家以有无定雅俗。明清画家学倪瓒的很多,而真正得其神髓者唯弘仁一人而已。弘仁师法倪瓒又能独辟蹊径,他善于吸取倪瓒笔墨的长处,借助黄山、武夷的造化之功,发展变化形成了自己的独特面貌。倪瓒与弘仁的绘画给人最突出的感受是纯净、高洁、空旷、枯淡、 瘦峭、宁静,其山水所呈现出来的冷逸之美,以及所独创的笔墨技巧皆是空前的,在绘画史上具有崭新的面貌和独立的地位。倪瓒与弘仁的绘画风格我们可以归纳为三个方面:

1.简约的图式。明代董其昌在《画禅室随笔》中写道:“山不必多,以简为贵。”徐复观先生说“逸者必简,而简也是某种程度的逸。” 倪攒的山水画常以立轴长卷为之,,置陈布景极为平实简淡,一河两岸,一两个土坡,三五株枯树,以描绘江南渔村平远之景为主。如《六君子图》,是他的代表作之一,画面分上、中、下三个部分,上段为远景,几座山峦平缓的展开,上面一大片空白象征天空;下段为近景,坡陀上画有松、柏、樟、楠、槐、榆六颗不同种类的树木,错落有致。中段为中景,不着一笔,以空无一物的虚白作为平静的湖水,以虚为实,给人留下想象的空间。画面全用笔墨,不着一色,明净、疏朗、幽清,给人以世外桃源的感觉。山水画能表现出这样一种凄美的意境,在倪瓒之前是没有的。倪攒简约的图式,一方面来源于对大自然的观察和体验,他生在无锡,后来长期弃家浮游于太湖一带,太湖的一山一水,一草一木已和他的生活融为一体。倪瓒的画是对太湖景致的高度概括。另一面也是情感表达的需要,绘画能反映一个人的精神状态和情调,倪瓒早年家庭富裕,生活优越,元末农民运动爆发,他疏散家财,遁入太湖,过着漂泊流浪的生活,内心的孤苦、茫然、悲凉可想而知。他将自己真实的感情与太湖旷远清幽的景致融合到一起,从而创造出一种平淡、天真、自然的艺术境界。其次,倪瓒的“简约”是相对于“繁琐”而言,是用“形简”去求“意繁”。正如郑板桥所言“冗繁削尽留清瘦”。“简”是艺术家对形象的加工提炼,是一个去粗取精、去伪存真的过程。唯有形的“简”,才能更好地表现出山水空灵、静逸、简淡的意境。

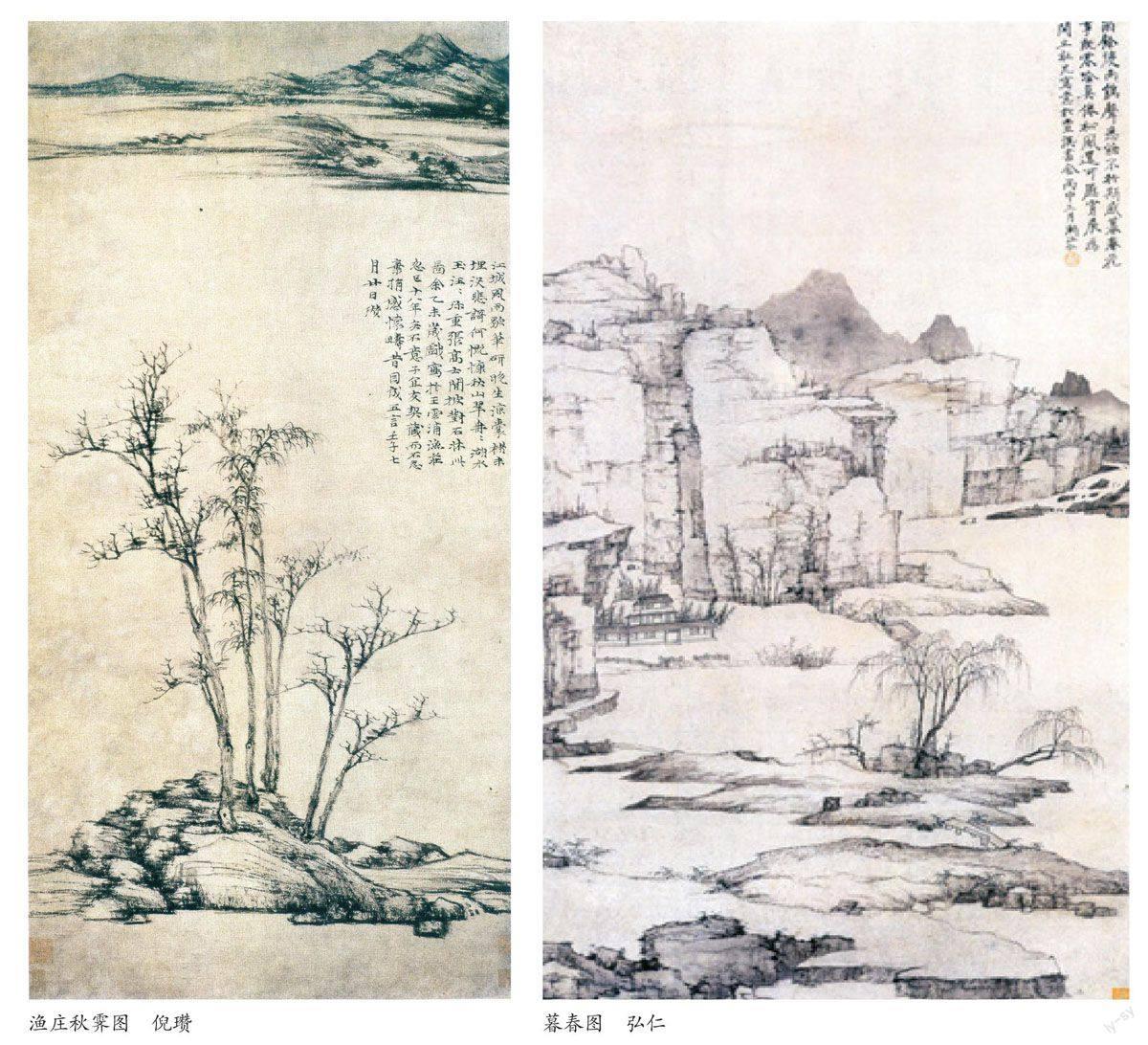

弘仁的山水画取法宋元,尤其深受倪瓒的影响。时人周亮工谓其:“喜仿云林,遂臻极境”。他的画与倪瓒相类似,画面笔简墨淡,构图洗练,极具简约之美。与倪瓒不同的是,弘仁的作品大多以黄山为主题,他是古代第一位画黄山的大画家。石涛云:“公游黄山最久,故得黄山之真性情也。即一草一木,皆得黄山本色,风骨泠然生活。”弘仁的画构图十分简约,既有平远式又有高远式。他擅长用极其简练和概括的线条来处理山石、树木的形体结构。 在《墨笔山水册》、《暮春图》等作品中,几乎所有的山石都是用大小不一的几何形体组成,在大块石头之间画上一些碎石和小树,使景物之间产生疏密的变化。有时会在山头、石壁的缝隙中添加几株松树,有的倒挂,有的悬空,姿态各异。山石用折铁般的线条勾出外形,没有大片的墨,没有粗拙跃动的线,没有过多的点染和繁复的皴笔,有一种纤尘不染的超然感觉,很好地体现了简约美的艺术特性。

2.意象的空间。清初画家笠重光在《画签》中说“空本难图,实景清而空景现。神无可绘,真境逼而神境生。位置相决,虚实相生,有画处多属赘疵,无画处皆成妙境。” 中国传统绘画采用的是一种天人合一的空间意识,即意象空间。用以大观小、以小见大的方法,通过画家的心物相融,物我两忘,以有限的画面表现无限的空间。倪攒山水画的另一个显著特点就是空灵,即用虚来体现空间结构。画面布局疏密得当,前景、中景、远景皆留有大片的空白,它也许是天空、云雾、湖泊,也许什么都不是,只是为了能使景物之间形成明暗节奏的变化。精心描绘的山石、树木在空白背景的衬托下显得格外醒目,使实景清而空景现,真境逼而神境生。倪攒的画多作平远之景,即使远景也大多置以平缓的山峦,而非高山峻岭,这就更增加了画面“远”的意境。“平远”能给人一种平淡、平静、平和之感,将人的思绪和精神追求引向远、淡、虚的空灵境界,这很切合倪攒淡泊名利,追求一种闲适自得的生活心境。其次,倪瓒的山水画,多置空亭,他有“亭下不逢人,夕阳澹秋影”的名句。张宣题倪画《溪亭山色图》诗云:“石滑岩前雨,泉香树杪风,江山无限景,都聚一亭中。”一座空亭,虽无一人,却成了山川灵动吐纳的交点和精神聚积的所在。总之,倪攒山水画中所营造的空间,既不是自然空間,也不是物理空间,而是一种心理空间和精神空间。所营造的“远”实质就是一种虚无。

弘仁的山水画也具有这种空灵之境。弘仁早年深受儒家思想的熏陶,有远大志向。但反清复明失败后,他心灰意冷,于是遁入空门,禅宗的“空寂”思想使他的心灵变得冷寂起来。他的题画诗云:“雪余冻鸟守梅花,尔汝依栖似一家,”这既是他空灵心境的写照,也是他绘画风格的体现。《华严经》云:“法性本空寂,无取亦无见,性空即是佛,不可得思量”。弘仁画中的山水树林,就是以“空寂”为体,如他的《逸品山水》和《梅竹双清图》等,无论是背景还是山石与水面,都留有大片空白,有很强的空寂之感。但在这“空”中,却能感受到生命的律动。佛家讲:“四大皆空,五蕴非有,”弘仁的山水画真可谓不着数笔,尽得风流。显示出一种空间的深度和悠远的意境。如果把倪攒与弘仁相比较,我们会发现两人作品中表现出来的“空”有所不同。倪攒作品的洁净空灵,与佛家的“空寂”思想无关, 可能是他自身有洁癖的原因。而弘仁的画,山石多用线条空勾,里面不作过多的皴擦点染,纯粹以“空”的形式呈现,在画面的处理上比倪攒“空”的更彻底。因此弘仁的画更显空寂、冷峻,有一种远离尘世之感。

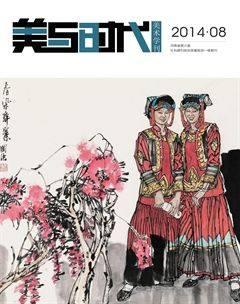

3.枯淡的笔墨。枯淡之美在中国传统美学思想中具有独特的地位。枯淡有闲寂之意,是禅宗对自然界的本质感受和领悟。它所表现的情感既不是神圣的崇高,也不是奇异的神秘,而是“不以物喜,不以己悲”的禅意,是宁静、幽远、朦胧、恬美的体验,是大自然的和谐。在山水画创作中,由于枯笔淡墨技法的用笔疏简、用墨枯淡, 画面显得清丽舒爽,景物显得若有若无,表现出一种虚灵古拙的意境。倪瓒的画用笔以轻柔为主,用墨以干而淡为多,很少用色,甚至连一颗红色的印都不钤,散发出一种阴柔之美。这种枯淡的笔墨,既反映了倪攒冷寂的内心世界,也生动的表现出“一水两岸”凄清的外在景象。董其昌说:“作云林画须用侧笔,有轻有重,不得用圆笔,其佳处在笔法秀峭耳。”倪瓒作画善用侧锋,其笔触着纸,在着力与不着力之间,看似稚嫩实为苍老。 如他的代表作《渔庄秋霁图》,画山石先用干而枯的浓墨勾勒出外形,直线多,曲线少,方笔多,圆笔少,转折处有力,棱角分明,然后用侧锋淡墨在石头的暗部皴擦几笔,最后以淡墨略加点染,使山石显得干削、枯涩。树干先用枯淡的笔墨写出大概,再用浓墨在结构处添加几笔,有虚有实。画小枝笔上的水分略多,运笔的速度稍慢,墨色显得比树干要浓。树叶稀少,有横点、个字、芥子点之分,皆用淡墨点染。远山与近山相比较,墨色稍淡,加之中景大片空白的衬托,前后的空间感甚强。画面给人以简淡、萧疏、幽逸的感觉,如万顷湖水澄清于秋月寒夜之下,令人俗虑尽空,心旷神怡。

在弘仁的山水画中,“枯淡”代表了超凡脱俗的心态,画中那些呈现枯淡之美的山水树木,昭示着生与灭的轮替,在古拙干淡中暗藏着活力与风韵,体现了他“不与世争,甘与平淡”的精神状态。弘仁的画不用大片的重墨,用笔极其枯淡,但在清淡处能见苍劲,枯寂处能见腴潤。他用枯松的笔墨描绘出一种高远淡泊的落寞。清人杨翰评弘仁的画谓:“于极瘦削处见腴润,极细弱处见苍劲,虽淡无可淡,而饶有余韵。”如他的《墨笔山水》图,山头坡渚、树石皆以干枯的浓墨写出,再以淡而松的枯笔勾皴,以更清淡的墨破之,偶以浓而实的墨加强。远处的坡石堆叠,以曲柔的笔法随意勾皴,在变化蕴藉的笔意中,给人以凝劲坚强的感觉。在吸取倪瓒和宋人笔法后,又揉进了自己的情感和意愿,并有所创新。弘仁的画神韵意趣似元,风骨法度似宋。

综上所述,倪瓒与弘仁的山水画在意境追求上有相似之处,画面纯净、简淡、萧疏、雅逸,具有冷逸之美。但在经营位置、用笔用墨等方面仍有区别。倪攒的画淡远,有一种冷寂,凄苦的感觉。而弘仁的画深邃,于冷逸中隐现出一种悲壮、苍凉,坚韧的精神。倪攒的画多平远式构图,画面呈三段式布局。而弘仁的画构图较为丰富,即有平远式又有高远式构图。倪攒多画远山孤水。弘仁多画深山大壑。倪攒的画逸笔草草,不求形似,简漫荒凉。 而弘仁的画严谨细致,幽深寂静,气势恢宏。倪瓒与弘仁的绘画艺术来源于生活,取法自然,强调主观体验和情感表达,在继承传统的基础上勇于创新。画面中所体现的山水精神,及其在澄澈的心灵境界中所达到的超凡脱俗的审美品格,在今天仍然具有研究和借鉴的意义。

参考文献:

[1] 周积寅.中国画论辑要[M].南京:江苏美术出版社,1985

[2] 陈传席.中国山水画史[M].天津:天津人民美术出版社,2001

[3] 宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,2004

作者简介:

吴加力,镇江高专丹阳师范学院副教授。