大数据助推个性化医疗

2014-05-30海川

海川

个性化医疗改善居民健康,实现“未病先防”、“既病防变”或“已病早治”以及连续性的医疗服务

美国最受尊敬的心脏病学家、基因组学家之一埃里克·托普在《颠覆医疗:大数据时代的个人健康革命》一书中认为,个人基因组重测序技术以及一系列实时健康监测技术是未来能让每个个体明确知晓自身健康状况的有力工具,能赋予每个人更多的自由,自行选择相应的治疗方案。

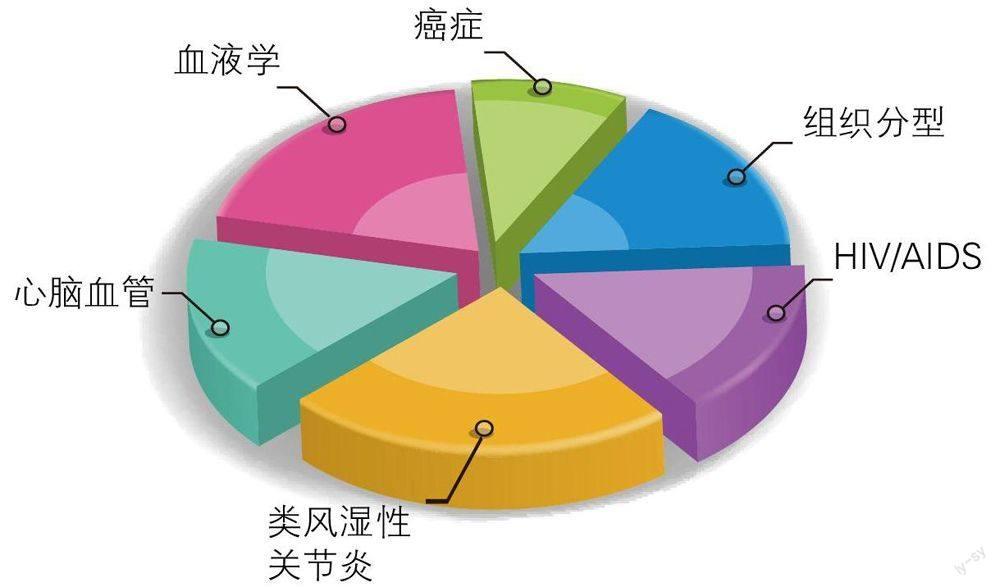

随着人类对疾病与基因之间映射关系的认识加深,基因测序成本的下降,可穿戴设备的普及,监控设备的微型化,移动连接和网络覆盖范围的扩大,电脑计算能力的大幅提升,肿瘤疾病诊断、遗传病基因检测、优生优育检测、药物基因组学等个性化医疗越来越成为可能。

未来人们可能只需花费 500-1000美元就能进行个人遗传检测,医生可以根据基因芯片分析个人对药物的敏感度和承受力,有针对性地开处方,避免不必要的浪费或风险。

大量的基因数据、临床实验数据、环境数据以及居民的行为与健康管理数据形成了“大数据”,利用好“大数据”可以提升医疗价值,形成个性化医疗,从而改进居民健康,实现“未病先防”、“既病防变”或“已病早治”以及连续性的医疗服务。

个性化医疗是什么?

个性化医疗一词已使用多年,而斯克里普斯转化科学研究所的Eric J. Topol 3月在Cell发表的一篇文章提到,最近的一项调查表明,只有4%的公众理解“个性化医疗”是什么意思。

也许有人认为个性化医疗指的是VIP医疗服务,美国国家科学院将个性化医疗理解为精准施药(precision medicine),但这不妨碍这个词越来越多的被传播。只是,当你在可穿戴设备狂轰滥炸的商业宣传中屡次见到这个词的时候,是否想过个性化医疗究竟是什么?它又个性在哪儿呢?

个性化医疗又称精准医疗,是指以个人基因组信息为基础,结合蛋白质组、代谢组等相关内环境信息,为病人量身设计出最佳治疗方案,以期达到治疗效果最大化和副作用最小化的一门定制医疗模式。简单的说,就是从对“症”下药改变为对“人”下药,这是个性化医疗的“个性”所在了。它的“个性”,贯穿在疾病预防、分析、诊断、治疗的各个阶段。

个性化医疗的兴起源于消费者权力的崛起,是为了满足人们的个性化健康需求。截至2013年年底,可提供个性化医疗的医院已经遍布美国。个性化医疗和预防医学目前已经成为达沃斯经济论坛、博鳌亚洲论坛等世界顶级战略会议讨论的热点。海外医院以先进的医疗技术、完善的治疗方案、人性化的服务等优势成为越来越多人进行体检、治疗的新选择。

据统计,近年来我国出境体检日益火爆,每年有1000多人赴美体检、治疗,到瑞士、日本、韩国以及中国台湾等地“体检旅游”的达上万人次,每次医疗花费高达十几万元甚至几十万元。个性化医疗在日本、美国等发达国家已有近30年的历史,但在中国还是全新的事业。与美国70%的人享有个性化医疗服务相比,中国享有这项服务的比例尚不足1%,市场潜力巨大。

数据显示,中国高收入人群的恶性肿瘤检出率已经高出中国恶性肿瘤发病率整体水平的73倍,心脑血管猝死几率比中国总人口超出1倍,血脂异常的平均检出率已经超过60%,他们有可能成为动脉粥样硬化、心脑血管病变的受害者。

首都医科大学附属北京安贞医院副院长、北京市心肺血管疾病研究所常务副所长周玉杰教授表示,心血管疾病的患者大多数是60岁以上的老人,这些患者的病变都非常的复杂、高危,老年疾病患者的特点为多种疾病共存、多脏器受损。“未来老年人心血管疾病的发展方向就是做‘个性化医疗。”

大数据让基因测序不再遥远

美国宾夕法尼亚州立大学的进化生物学家Kenneth M. Weiss对于复杂疾病遗传机制发表过这样的看法“健康的家庭都是相似的,不健康的家庭却各有各的原因”。在致病基因是共有还是共同变异还是个体的罕见变异这个问题上,生物学家们还没有达成一致。但从日常生活和下面这个例子中,我们可以看出,引起疾病的原因是多种多样的。

埃里克·托普在《颠覆医疗》一书中举例,就高血压而言,目前至少有6 种不同的药物类别、超过一百种不同的药物来治疗血压问题,而每一个高血压病人都有不同的根源。科学家在研究中发现,有一种高血压与Adducin 基因有关,这种基因变体存在于大约20% 高血压患者体内。于是,就有一项针对携带Adducin 基因变体患者具体疗法问世,此疗法对这一基因携带者效果很好,患者血压平均下降了14 毫米汞柱。

20世纪末期,在人类基因组计划刚启动的时候,测定一个人的全基因组,需要数百台测序仪、耗资30亿美元和15年的时间。但随着科学技术的发展,将不断缩短测序所耗费的时间。到了2003年,这项伟大的计划就已经完成。要将这项技术应用在每个人的日常医疗中,其成本须降到每个人都负担得起。

目前,1000美元一部MacBook的价格,成为完成全基因组序列测定的价格标杆。科学家们还在不断尝试提高测序仪器性能,优化测序方法,随着测序设备价格下降、体积的小型化发展趋势,500-1000美元测定个人基因组,或将是个性化医疗时代真正的开始。

成立于2011年的初创公司Bina Technology近期获得了650万美元的风险投资,Bina Technology主要从事的工作就是利用大数据来分析人类的基因序列,他们的分析成果将为研究机构、临床医师等下游医疗服务行业提供最基础的研究素材。研究型大学、制药公司和临床医生利用Bina Technology的技术对基因数据进行分析,能够利用这些数据发现基因中罕见的病变信息,而正是这些病变信息造成了癌症、新生儿疾病、镰状细胞性贫血等。基因测序不同阶段所达到的效果。

Bina Technology计划与威斯康星州的医疗中心展开合作,将对新生儿重症监护室的儿童进行完整基因组序列测定。在未来几年内,该团队希望以后每一位新生儿都能够接受Bina Technology提供的完整基因分析数据。斯坦福大学基因学研究的Michael Snyder博士在Bina Technology平台正式发布之前先进行了初期试点工作。实验表明,Bina Technology平台在5个小时内可完成几百人的基因序列分析,按照传统的分析方法,需要花费一周时间来完成。

随着从基因测序解决方案中得到越来越多的遗传信息,未来对基因组进行可扩展分析的需求显然将会越来越多。我们有理由相信,个性化医疗时代距离我们已不再遥远。

大数据让医学诊断更科学

基因数据、临床数据、社会及环境数据结合是个性化医疗的前提。如果仅凭基因数据,医生很难出具治疗方案。因为导致疾病的因素很多,除了遗传、基因突变之外,环境因素、临床数据都会对疾病产生影响。医生需深入挖掘和分析多方面数据,出具的诊断方案才算安全有效。

“基因电子病历”将是对个人基因组信息的纵向挖掘和比对。基因数据的采集是基于个体,也多针对遗传病变、肿瘤易感基因等有限的已知病症,而且解读是在进行双生子患病比对、正常群体的基因分析基础上横向比较得知的,缺乏个体的历史基因数据的纵向比较。“基因电子病历”应该是记录了患者不同时期基因信息变化,在这个基础上解读患病风险,这将是个性化医疗的特性之一。

临床数据、基因数据、饮食、环境等互相影响。基因数据能揭示病人患病与基因异常有关,但也有其他因素会导致疾病,如血液的化学成分、身体代谢水平、脂肪含量等指标。医生出具治疗方案前还需知道这个病人的药物过敏状况、适合什么药物。同时,基因还受环境影响,同一个人在不同时期,基因数据也会不一样。目前的医疗预防计划针对某种高风险患病人群,但未随着饮食、环境变化而采取不同的方案。比如,除了先天的基因因素外,后天的饮食或环境影响也会导致高血压的发病,这样所要采取的治疗方法是不一样的。如果忽略了饮食和环境的因素或将延误病人的及时治疗。

因此,有专家提出,个性化医疗将是临床数据、社会因素数据、环境数据与遗传和分子学研究数据等多方面信息的结合。如果没有对于每个人独特信息的搜集,也就无法做到个性化的诊断、分析、治疗方案和治疗实施。而这个大数据的产生,依赖于基因检测技术、实时健康检测技术的发展,也是融合生物学和医学的方法。

大数据有助于开发个性化药物

我国每年约有30万儿童因滥用抗生素引起药物中毒性耳聋,有的儿童甚至因此而失去生命。我国的住院病人中,每年约有19.2万人死于药品不良反应。美国的这一数字也超过了十万。很长一段时间以来,滥用药物及药物的不良反应已经严重影响人类的健康。

目前对于检出疾病的病人,医生的治疗方案,都是对症下药。但即使同样的药物,同样的病,不同人的治疗效果可能完全不同。不同的人会对同样的药物产生不同的效果,主要是由单核苷酸(snp)决定的。通过遗传组学/基因组学研究发现,同一个药物在不同个体内的效果和毒副作用的差异可以达到300倍,仅依靠医生的经验判断,往往不足以保证治疗方案的绝对安全。所以不同的人对药物的选择应根据基因的差别决定,即使在选择同种药物时也应有药量和剂型的差别。

通过对个人基因组数据的分析,医生就可以根据患者特有的遗传特征和药物敏感性来治疗心脏病、癌症和其他疾病。真正迈入个性化医疗时代后,每个人的基因电子病例中,会记载个人的所有潜在疾病及对药物的敏感信息,医生可以根据这些数据,先用计算机模拟实践治疗方案的有效性,得到验证后,再对病人进行治疗。或者根据患者的实际情况调整药物剂量,可以减少副作用。

个性化医疗目前还处在初期阶段。麦肯锡估计,在某些案例中,通过减少处方药量可以减少30%~70%的医疗成本。比如,早期发现和治疗肺癌、胃癌、肠癌等可以显著降低卫生系统和病人的手术费用。

苹果公司的传奇总裁史蒂夫·乔布斯在与癌症斗争的过程中采用了不同的方式,成为世界上第一个对自身所有DNA和肿瘤DNA进行排序的人。为此,他支付了高达几十万美元的费用,他得到的不是一个只有一系列标记的样本,而是包括整个基因密码的数据文档。对于一个普通的癌症患者,医生只能期望他/她的DNA排列同试验中使用的样本足够相似。但是,史蒂夫·乔布斯的医生们能够基于乔布斯的特定基因组成,按所需效果用药。如果癌症病变导致药物失效,医生可以及时更换另一种药,也就是乔布斯所说的“从一片睡莲叶跳到另一片上”。通过大数据技术开发出的个性化药物将乔布斯的生命延长了好几年。

大数据有助于管理个人健康

利用大数据技术,对个人健康进行全生命周期管理,实现在任何时间、任何地点都可以访问相关信息,从而保证了健康信息的一致性、连续性,如Google Health、微软的Health Vault、百度的等平台。健康管理系统的最主要特点就是:个人的健康状态得得到了连续观测,健康分析人员能够有效地对个人健康状况进行分析,以便在身体处于非健康状态时得到及时的干预。

在健康管理领域中最需要解决的问题就是及时发现身体的健康异常和重大疾病风险预警,传统情况下我们会通过年度体检来实现这一要求,但是体检时间跨度大,同时地域的覆盖能力也不足够,可穿戴式设备能够实现跨地域大人群身体异常实时发现。通过体征数据(如心率、脉率、呼吸频率、体温、热消耗量、血压、血糖和血氧、激素和BMI指数,体脂含量)监测来帮助用户管理重要的生理活动。

现阶段可以利用的体征数据传感器包括:①体温传感器;②热通量传感器:用来监测热量消耗能力,可以用于血糖辅助计算和新陈代谢能力推算;③体重计量传感器:用于计算BMI指数;④脉搏波传感器:推算血压,脉率等数据;⑤生物电传感器:可用于心电、脑电数据采集,也可用来推算脂肪含量等;⑥光学传感器:推算血氧含量,血流速。

设备初始会将一天设定数十个检测点,只需累积28个检测结果即可建立个人初级模型,利用大数据技术对所有产生数据进行分析,汇总成一个健康风险指数,用户可以看到自己的健康风险指数和同龄、同性别人群的平均风险指数,并且能明确自己的健康风险在同龄人群中的排位。同时,利用大数据技术,设备会根据使用者实际情况进行调整,一旦数据显示异常,就会加大检测密度,反之则会拉长检测间隔,进行动态调整。

这些数值交叉分析结果可以用来分析用户现在的体质状况,进行健康风险评估,并可以结合数据给出几项关键生理活动:睡眠、饮食、运动和服药的个性化改善建议,让用户保持在一个稳定的身体健康状况。

任何事物都是双刃剑。大数据技术在助推个性化医疗发展的同时,不可避免涉及到个人健康信息的安全和隐私保护问题。对公民医疗信息的保护,无论在技术手段还是法律支撑都依然捉襟见肘。

不过,在大数据时代,我们需要设立一个不同于互联网时代的隐私保护模式,这个模式不单单依托个人的许可,应该更侧重于数据使用者为其行为承担责任。

大数据时代,在享有个性化医疗服务的同时,谁来保护公民的个人隐私?既是每个人应当思考的问题,也是政府部门不可推卸的责任。