环保物联网助推环境监测信息化

2014-05-30阮晓东

阮晓东

环保物联网已经成为推动中国环境管理升级、解决经济发展与环境保护的矛盾、培育和发展战略性新型环保产业的重要手段

我国的环境管理和环境治理问题已经成为社会迫切需要解决的重点问题。作为继互联网之后的又一次信息技术革命,物联网在环保领域也有着重要的应用价值。在生态文明和建设“美丽中国”的道路指引下,“环境监测信息化”已经从概念阐释进入到政策落实阶段。目前环保物联网已经成为推动中国环境管理升级、解决经济发展与环境保护的矛盾、培育和发展战略性新型环保产业的重要手段。此外,环保物联网对促进我国环保领域公共事业管理的改革也具有重要且深远的意义。

物联网技术应用提高环境监测水平

中国社会正步入一个特殊的环保敏感期,由环境问题引发的群体性事件也不断增多,这些问题处理不好,就会影响经济发展、社会和谐。

我国的环境问题已经处于集中爆发的时期。其中尤以大气污染和水污染最为典型。数据显示,2013年全国平均雾霾天数达29.9天,雾霾发生频率之高、波及面之广、污染程度之严重前所未有。同时,中国的水污染状况也不乐观。中国地质科学院完成的《华北平原地下水污染调查评价》显示,华北平原浅层地下水综合质量整体较差,未受污染的地下水仅占采样点的55.87%,遭受不同程度污染的地下水高达44.13%。

建设美丽中国顺应人民群众追求美好生活的期待,也是中华民族永续发展的客观要求。要想提高环境质量,首要的工作就是控制污染源头。要控制污染源头,则首先要对污染排放量进行监测。

在这个时候,物联网在环境监测上的优势就显现出来了。

物联网环境监测主要通过运用各种物联网技术,对影响环境质量因素代表值进行实时在线测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势,预警和管控环境质量的物联网行业应用。那么其监测范围如何呢?

据悉,物联网环境监测应用主要分为生态环境监测和污染监测,其中生态环境监测可细分生态环境监测、水质监测、大气监测、噪声监测、降水监测、土壤监测、电磁辐射监测、排污监控、森林植被防护等;污染监测则可细分为废气污染源监测、废水污染源监测以及固体废物在线监管等。

以大气监测为例,通过把在线监测仪器、有毒或有害气体传感器布置在污染源、人群密集或敏感地区。当某监测点大气发生异常变化时,传感器通过传感节点将数据上传至传感网,最后交给应用层程序进行处理,应用层程序会根据事先制定的事故应急预案执行处理。对于污染单位排放超标,物联网可通知环保执法单位、污染单位对污染事故进行处理。

而水质监测系统则包括饮用水监测和水污染监测。饮用水监测在水源安装传感器、摄像头等设备,将水质的PH、SO2、铝、铁、锰、铜等指标值实时上传到水质监测中心,实现对饮用水的监测和报警。水污染监测是在污水排放单位安装污水自动分析仪器和摄像头,对污水的CODcr、BOD5、TOC、NH3-N、流量等指标实施实时监控,并将污染信息发送到排污单位、监测中心,对污染事故做出及时有效的处理,防止重大污染事故的出现。

物联网应用到环境监测,不仅为环境管理、污染治理、防灾减灾等提供可靠信息支持,还具有支持科学研究、环境量化考评、安全保障等服务和智能化信息管理、处理机制;并且监测目标范畴也由单纯的环境信息和污染指标扩展到环境、气候、物及人的活动。目前,物联网的相关技术已经应用到了污染源监控、环境在线监控和环境卫星遥感等方面,极大地提高了我国环境监测手段。

环保物联网三套系统分工合作

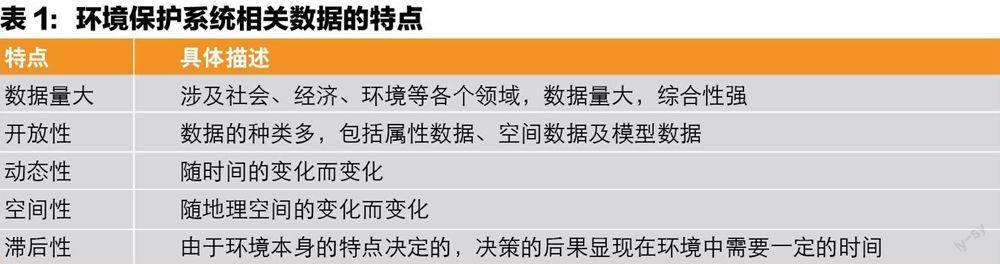

环境保护的范围涉及到人类经济活动和社会行为的各个领域,由于环境系统本身就是一个复杂、庞大的整体,所以对其进行保护不仅包含对环境要素的认识和理解,更包含着对资源和社会经济活动的综合管理能力。

总体来看,我国环保物联网的体系结构组织可以分为三大块:即对整体环境质量的监测、对污染源的监测以及对突发事件的处理,按照这样的逻辑,环保物联网的监测任务分别指向了重点监测地区、企业和应急事件,也就形成了覆盖不同领域的三套系统,即环境质量综合监测管理系统、企业污染源综合监控系统和环境突发事故应急处理系统。

那么,这三套系统之间是如何分工合作的呢?

首先来看环境质量综合监测管理系统。该系统主要用污染源自动监测设备来感知和识别环保监控数据信息。主要应用范围既包括环境敏感区域,如环境质量监测点、环境功能区、水源保护区、自然生态保护区等,也包括城市污水处理厂、城市垃圾处理厂等环保企业。

目前,我国已经在北京市南部郊区、天津市和河北省石家庄、唐山、邢台、邯郸以及山东省德州、济南及河南省豫北平原等地区推进建设地下水重金属和有机物污染物联网监测体系,目的就是“到2015年底,初步建立华北平原地下水质量和污染源监测网,基本掌握地下水污染状况;加快华北平原地下水重点污染源和重点区域地下水污染防治。”(环境保护部、国土资源部联合印发的《华北平原地下水污染防治工作方案》)

除了水环境质量监测体系之外,我国还在多个地区部署建设了对环境质量水、气、声、沙尘等监测数据的统一监管体系。比如易发生沙尘暴天气的内蒙古就在全区建设了20个沙尘暴自动监测站,以监测空气中总悬浮颗粒物和可吸入颗粒物最大小时浓度。中国环境监测总站在新疆、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、河北和北京等地区建立了沙尘暴监视网。通过监测总悬浮颗粒物、PM10、湿度、温度、气压、风向、风速等来综合反应我国的沙尘暴发生规律。

另外一套系统是针对污染源的企业污染源综合监控系统。

环保行业系统复杂,需要监控的点数量比较多,位置也比较分散。传统的企业污染源监控主要靠放置检验检测装置收集数据,由于监管不定期,所以在实际操作上弊病明显。而企业污染源综合监控系统则是无人值守自动运行的,该系统以图像监控为主、数据监控为辅,结合多种报警功能,可针对所辖区域重点企业(如印染厂、造纸厂、水泥厂、火电厂、垃圾填埋厂等)废气、废水的排污情况、环境安全参数监测(温度、压力、气体浓度、液位等)、环境污染参数监测(CO、有机物浓度等)进行实时监控,实时、直接地了解和掌握各个污染源现场的情况,及时对发生的事件做出反应,操作上简单方便,对预防重大事故发生起到重要的预防作用。比如内蒙古自治区建设的污染企业综合监控管理系统实现了对全区399家企业的838个点位的自动监控,219家企业的262个点位的视频监控。

第三套系统则是环境突发事故应急处理系统。

随着中国工业化、城镇化的加速推进和自然资源开发强度的不断增加,我国也进入了突发环境事件的多发期。比如我国环境污染事件、生物物种安全事件、辐射事件、海上石油勘探开发溢油事件、海上船舶、港口污染等环境突发事故逐年增多。如何应对突发环境事件,建立和完善突发环境事件的防范机制,已成为各级政府和民众关注的热点问题之一。

环境突发事故应急处理系统则在具体应用层面上显示出其价值。环境突发事故应急处理系统利用物联网、“云计算”、以及卫星支持的3S等信息技术手段有效地支持环境应急工作开展。

比如以“中国环境一号”A、B卫星为代表的光学卫星拥有热红外相机、超光谱成像仪等多种遥感探测设备,具有中高空间分辨率(相机空间分辨率达到米)、较高时间分辨率和高光谱分辨率,环境一号卫星在沙尘暴检测、区域生态环境动态变化检测、地震、泥石流等环境风险排查方面发挥了重要作用。

一旦发生险情,突发事故应急处理系统结合距离事发地最近的环境质量自动监测站数据,根据系统内置的多种污染源扩散模型算法,模拟事故发生时污染物扩散趋势,用以支持环境监测点部署及应急指挥的业务需求。这样就可以落实突发环境事件应急预案,提高处理突发环境事件的快速反应能力。

环保物联网建设热潮涌现

环境污染问题是关系到一个国家和民族前途和命运的问题。无论是西方还是东方,绿色环保理念越来越深入人心。环保物联网作为推动环境信息资源高效、精准的传递,支持污染源监控、环境质量监测监督执法及管理决策等环保业务的综合系统,正在赢得世界广泛的认可。

目前,环保物联网在世界已经有了很多应用案例,例如美国开发的用于实时监测城市环境污染数据的“CITY SENSE”监测系统,用于监测大鸭岛海鸟栖息情况的生态监测系统、澳大利亚用于监测蟾蜍分布情况的生态监测系统等。此外,瑞士巴塞尔大学、苏黎世大学与苏黎世联邦理工学院联合启动的“PERMA SENSE” 项目,目的在于应用物联网对阿尔卑斯山地质和环境状况进行大范围深层次长期监控。

香港科技大学和中国海洋大学联合开展无线传感网络平台Ocean Sense,用于海洋环境监测。该平台设置20个监测节点,用于采集和分析处理温度、光强、信号强度等海洋环境参数。清华大学、香港科技大学、西安交通大学、浙江农林大学等高校联合开展的“绿野千传(Green Orbs)”森林生态物联网,则部署了1000多节点,主要用于监测森林的温度、电压、光照等生态指标。

科研只有最终服务于社会,才会真正实现它的价值。虽然以上的应用案例目前大多属于科研应用,但正是这些科研应用项目带动了环保物联网在污染防治、生态保护等领域落地项目的实施。

近两年来,随着环保物联网技术的发展,成都、无锡、山东等先后被确立为国家环保物联网示范省、市,并且已经有了许多环保物联网技术的应用案例。

例如江苏省打造了基于物联网技术的“1831”生态环境监控系统,实现了对全省饮用水水源地、水环境、空气环境、辐射环境等各种环境监控要素的“全生命周期”监管;内蒙古自治区建设了基于物联网理念的环保监控平台,在全国首创实现了对污染源自动监控、环境质量监控及环境风险监控的统一集成整合,全面提升了全区的环境监管能力。此外,还有我国在无锡部署的太湖水环境监测示范工程,山西省的污染源自动监控管理系统,正在建设中的南水北调中线工程水源地及沿线水质监测预警关键技术研究与示范工程,以及计划实施的湖南“智慧湘潭”工程等。

按照《国家环境监管能力建设“十二五”规划》,环保物联网建设内容包括环境质量、污染源、危废转移、环境监管物联网四类,通过物联网、云计算和大数据分析等技术的结合,助推环境管理能力的提升。随着环保物联网技术的不断成熟和应用规模的不断扩大,一个集监测、监控和监管三位一体的全国智慧环保物联网应用体系初步形成。

环保物联网已成为现阶段巩固污染减排成果的有效手段。2014年7月,国家环境保护部公告称,同意建设国家环境保护物联网技术研究应用(无锡)工程技术中心。该中心将通过应用物联网海量集成技术、细化污染源监控系统全方位架构、强化数字环境管理,带来环境管理模式的重大转变。这对探索中国特色环保监控管理新道路、确保污染减排取得实效具有十分重要的意义和应用价值。

环保物联网的体系结构需要重新梳理

环境问题从来都不是孤立的问题。环境事故的发生,涉及到社会管理、环境规划、技术支持、司法立法等众多领域。同样,环境保护工作也需要环境监督、环境监测、环境决策、环境规划、环境立法、环境评价等工作的协同配合。

目前,我国的环保物联网建设已经基本实现了环境监督、环境监测这两个功能,对促进污染源的监管和建立新的管理模式起到了积极作用。但如果要实现环保物联网的第三个功能,即环境服务功能,我国依然面临很多挑战。

因为如果以“服务理念”为出发点,环保物联网就需要承载更多的功能。比如通过对各类环境数据的有效整合和集约共享,进行环境变化趋势预测、环境承载能力分析,来辅助政府进行环境管理决策;通过实时监测企业污染排放和生产工况,辅助企业进行生产工艺优化、节能减排决策;通过环保物联网和其他领域物联网关联,辅助交通运输、城市管理、风险防范等其他领域的管理和服务等。

按照这样的逻辑,未来的环保物联网就需要超出目前的体系结构进行重新梳理和安排。

在不久的未来,环保物联网将不仅包括环境质量综合监测管理系统、企业污染源综合监控系统和环境突发事故应急处理系统,还会出现决策支持系统、环境变化趋势预测系统、交通运输辅助系统、灾后评估系统和培训演练系统等,让企业和社会通过环保物联网向服务政府环境管理、服务企业守法、服务公众参与并重转变。未来,我国环保物联网的建设模式不仅要进行统一筹划,相关的人才质量和其发展需求也需要持续保障。从总体来说,物联网环境监测在中国仍处于前期产业链完善阶段,市场呈零星分散化形态、品牌集中度较低,要实现环保物联网的体系结构的重建,还需要企业、政府和业内研究人员的共同努力。