青少年爱国主义的特征及其影响因素——来自北京与郑州两地大中学生的证据

2014-05-30吴鲁平刘涵慧

吴鲁平 刘涵慧

(中国青年政治学院 青少年工作系,北京100089)

随着时代的进步和国家的发展,经济、文化等各个领域的全球化已经席卷了我国,对国人造成了极大的冲击。在这样的大背景下,有两类观点逐渐抬头:第一,倡导全球化政治统治,宣扬“民族国家主权过时论”“人权高于主权”[1],预言并呼唤某种超国家的全球化统治机制的出现。很显然,在此观点中,爱国主义的合法性和合理性受到了严重的质疑和挑战;第二,认为在全球化时代,更应当重视“民族国家意识”,加大爱国主义教育的力度,因为全球化可能会导致民族国家意识和爱国主义精神的衰退。针对第一种观点,官方及一些学者已明确认定,爱国主义是社会主义核心价值观的一个重要组成部分,应当大力弘扬。我们基本认同全球化时代爱国主义仍然具有合法性的观点,因为民族国家作为一个重要的实体仍然存在,国家并未衰落。当然,我们也认为,当代的爱国主义具有与传统爱国主义不同的结构和特征。究竟具有什么样的结构和特征?还需要量化的实证研究予以回答。针对第二种观点,我们认为,目前尚缺乏具有说服性的证据,尤其是量化证据。国家意识和爱国主义真的衰落了吗?通过量化的实证研究来回答上述两个问题,成为本研究的主要目的。

一、文献回顾

尽管研究者对爱国主义内涵的理解存在着差异,但都倾向于认为,爱国主义在实质上是一种对国家的情感依附,是千百年来巩固起来的对祖国的一种最深厚的感情。不过,也会有一些外延性的特征,比如:对国家、民族的政治认同,为了国家的利益愿意作出牺牲等。

爱国主义领域的研究中有很多名词相互混淆,例如,国家主义、大国沙文主义、盲目爱国主义、建设性爱国主义等。事实上,我们可以根据这些名词的功用进行分类。国家主义、大国沙文主义、盲目爱国主义,意味着一种对国家的顽固的、不灵活的感情,特征是“毫不犹豫的积极评价”,结果是带来对外来移民的强烈排斥;而建设性爱国则是一种带有批判性的忠诚。本研究中我们认为,爱国主义是一个上位概念,其中,带有排外、绝对优越性质的爱国主义成分为国家优越感,也即上述中的盲目爱国主义。同时将建设性爱国主义划分为两个部分:一般自豪感(对国家的感情)和国家责任感(用实际行动为国家服务)。就是说,本研究界定的爱国主义由一般自豪感、国家优越感和国家责任感三部分组成。

爱国主义的现状如何?全球化究竟是否会对爱国主义带来影响?研究者在对33 个国家进行比较后认为,随着全球化的逐渐深入,各国爱国主义强度的排名并未发生变化。但是,也有研究提示了全球化给爱国主义带来的影响。例如,优越感随着年龄的增加而增大,家庭收入低会表现出更高的国家优越感等。高低年龄可能意味着较高的全球化影响程度。全球化到来似乎带来了优越感的下降。但一般自豪感与优越感毕竟是两个不同的维度。正如有的研究提示的,美国大学生可以同时保有较高的一般自豪感和较低的国家优越感,38%的人相信,如果世界上其他国家的人像美国人一样,那么世界将更美好[2]。当然,还有研究者提示,全球化可能是因为改变了人们对国家的认同,继而引发了爱国主义情感的改观。

目前的研究还存在着一些不足,第一,对爱国主义的内涵、结构的界定尚有分歧,因此,实证研究的工具并不一致,结论的对比有一定难度。第二,针对全球化时代下我国青少年爱国主义特征及其影响因素的实证研究较为缺乏。因此,本研究希望做到:第一,借助探索和验证性因素分析获得适用于当代我国中学生、大学生群体的爱国主义的测量结构、问卷。第二,对当代我国中学生、大学生的爱国主义特征进行描述,尤其是对全球化可能带来的影响进行分析。

二、研究方法

本研究使用了问卷法,共有两个问卷:中学生爱国主义问卷和大学生爱国主义问卷。问卷的编制,一方面重点参考了国际社会科学项目(International Social Survey Programme,简称ISSP)中的《国家认同问卷》,另一方面结合了我国的特有国情做了一些本土化的工作。

(一)被试者选取

中学生部分,来自于北京市和郑州市的1 082 名中学生。其中,男生占45.5%,女生占52. 3%(此项信息缺失的占2.2%)。大学生部分,来自于北京市6 所高校,共发放问卷1 200份,有效问卷1 065 份,回收率88.75%。其中,男生占68.6%,女生占31.1%(信息缺失的占0.3%),被试者从大一到大四的分布分别为45.4%、28.6%、20%和4.3%。另外在所有被试者中党员占31.4%。

(二)问卷信度与效度的初步分析

爱国主义部分:经过专家分析,内容效度较高。此外,在完成问卷后,我们对本研究所包含的中学生爱国主义问卷、大学生爱国主义问卷分别进行了内部一致性信度检验,获得克郎巴赫α 系数分别为0.852 和0.831。量表具有较高的信度和效度。

影响因素(国家认同)部分:经过专家分析,内容效度较高。中学生、大学生国家认同问卷的内部一致性信度(克朗巴赫α 系数)分别为0.758 和0.908,具有较高的信度和效度。另外,对国家认同部分做探索性因素分析,结果显示,中学生问卷中13 个相关项目可以抽出4 个新因素:政治经济潜力、政治经济实力、生活幸福度、文化资源实力认同,共同解释了55.93%的变异,α 系数为0.758。大学生问卷中的8 个相关项目分别是对政治、文化的认同,2 个新因素共同解释了71.15%的变异。不难看出,认同可以针对政治、文化两个部分。政治部分即是对执政党、政府等的认可,文化部分则是对祖先、生活、故土等的认可。从总体上看,对文化的认同高于对政治的认同(中学部分,F =501.85,p <0.001;大学部分,t = -10.22,p <0.001)。中学生从高到低依次认同的是文化资源(2.90,总分5 分,下同)、政治经济潜力(2.78)、生活幸福度(1.59)、政治经济实力(0.56);大学生从高到低认同的依次是政治认同(3.89)、文化认同(3.67)。

另外,值得注意的是,全球化水平的提升(有家人出国)带来大学生国家认同的显著下滑,政治认同从3.73 下滑到3.43,t(1035)= -4.558,p <0.001;文化认同从3.93 下滑到3.79,t(1035)= -2.230,p <0.05。另一种形式的全球化水平的提升(母亲的高学历)带来了中学生国家认同的显著下滑(生活幸福度认同从1.66 下滑到1.49,F=5.34,sig <0.01)。

三、结果与讨论

(一)青少年爱国主义的结构

已有研究提示了8 个测量中学生爱国主义的题目可归属于3 个维度:“一般自豪感”、“国家优越感”、“国家责任感”[3]。验证性因子分析发现,该模型的RMSEA 为0.058,CFI 为0.983,GFI 为0.982,上述结果表明,该模型是一个比较好的模型①参见侯杰泰 温忠琳等:《结构方程模型及其应用》,北京:教育科学出版社2004 年版,第157 页。。

我们对反映大学生爱国主义的6 个指标做探索性因素分析,运用最大方差法抽出3 个因子,这3 个因子可以解释该变量的86.04%。我们分别将这3 个维度对应命名为“一般自豪感”、“国家优越感”、“国家责任感”。该模型的RMSEA 为0.096,CFI 为0.981,GFI 为0.980,上述结果表明,该模型是一个比较好的模型②参见侯杰泰 温忠琳等:《结构方程模型及其应用》,北京:教育科学出版社2004 年版,第157 页。。

(二)青少年爱国主义的特征

1.爱国主义的整体水平

中学生爱国主义整体得分为4.17(0.70)(最高分为5 分,下同)。一般自豪感、国家优越感、国家责任感分别为4.57(0.69)、3.81(0.93)、4.16(0.90),差异显著(F =419.536,sig <0.001)。大学生爱国主义整体得分为3.88(0.74)。一般自豪感、国家优越感、国家责任感分别为4.29(0.96)、3.05(1.15)、4.28(0.87),差异显著(F=790.162,sig <0.001)。

就是说,中学生、大学生的爱国主义整体水平均较高,强度从高到低依次为,一般自豪感、国家责任感和国家优越感。这证实了对美国大学生所做的结论,显示了当代青年较为健康的爱国模式。

2.不同群体青少年爱国主义的特征

(1)性别。男、女中学生爱国主义整体得分为4.20(0.70)、4.16(0.70),并无显著差异。具体分析,男生国家责任感显著高于女生(男生M=4.23,SD=0.87,女生M=4.11,SD=0.92,t=2. 175,sig <0.05)。男、女大学生爱国主义整体得分为3.90(0.78)、3.82(0.64),并无显著差异。男生的国家优越感显著高于女生(男生M =3.18,SD =1.16,女生M =2.87,SD =1.08,t=5.269,sig <0.001)。即,爱国主义整体上无性别差异。

(2)父母受教育水平。父亲学历越高,大学生爱国主义得分反而越低(整体上,低、中、高学历得分为3.99、3.84、3.85,F =3.710,sig <0.05;责任感得分分别为4.43、4.24、4.24,F =4.951,sig <0.001;一般自豪感分别得分为4.41、4.29、4.23,F =2.63,sig =0.073)。同样,母亲学历越高,爱国主义得分越低(整体上,低、中、高学历得分为3.99、3.84、3.80,F =5.671,sig <0.01,责任感得分分别为4.43、4.28、4.12,F =7.172,sig <0.01;一般自豪感得分分别为4.45、4.28、4.12,F=8.268,sig <0.001)。

(3)家人有无出国经历。家人有出国经历的大学生爱国主义得分显著低于家人无出国经历的大学生,整体得分分别为3.73、3.93,t = -3.737,sig <0.001;一般自豪感分别为4.15、4.34,t= -2.829,sig <0.001;优越感分别为2.81、3.13,t= -3.882,sig <0.001。

(三)青少年爱国主义的影响因素

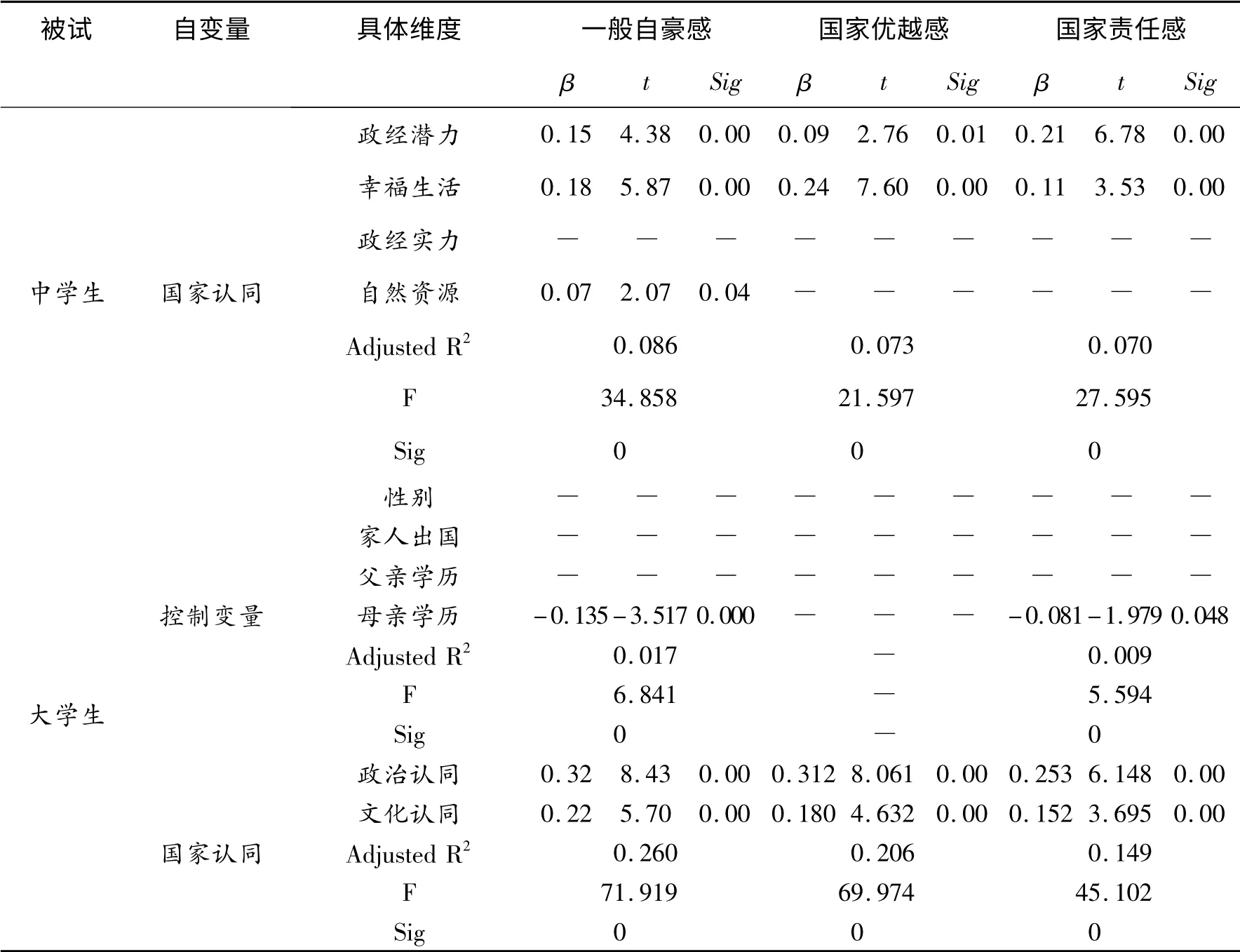

已有的研究提示,基于对国家思考后产生的认可可以成为预测爱国主义的重要因素。但已有研究也提示,“认可”与“爱”之间也并非可以简单画等号,充满情感色彩的爱国主义可能是一种透过家庭、学校教育、社会影响后的传承。本文采用“逐步引入多元回归”的方法探索国家认同对爱国主义的影响。将上文中所证实的变量作为控制变量,引入回归方程,结果如下表:

影响我国青少年爱国主义的因素表

第一,国家认同可以预测爱国主义情感。国家认同程度越高,爱国的程度就越深,这就证实了社会规范学习理论中的观点即规范价值的认同是促发深情信奉的基础。不难看出,若希望更进一步增强青少年爱国主义感情,可以先从提高其对国家各领域的认可开始。

第二,加深对各领域的认可须考虑先后顺序。对爱国主义情感的正向预测,国家政治等领域的认同作用高于文化等领域的认同。一方面,政治认同的“含金量更高”。人们总倾向于对政治领域给出稍显苛刻的评价。即使政治和文化领域有相等的认同分数,对政治领域的满意度实质上会更高些。另一方面,国家的含义并不局限于版图或资源。正如“家”的概念不能被简单化为“房子”。人可以认可自己家的房子完美,自然条件很好,却不一定会爱这个“家”。国人可以认可国家风景优美、资源众多,但这并不一定带来对国家的爱和责任心等。因为国家还有更重要的方面,比如,国家政权、人民等。认同“人民幸福生活”与更浓烈的爱国和国家责任感才有更直接的关系。

第三,国家认同对爱国主义的预测力,大学生高于中学生。大学生更有主见,能更准确地评价国家的表现。为了证实这一点,我们又从中学生的背景变量中选择了5 个题目,将中学生的“主见”“求知欲”“批判性”等特征提取出来,与国家认同各维度一起引入方程后发现,“主见”“求知欲”正向预测爱国主义,“批判性”负向预测爱国主义,可解释一般自豪感32.5%的变异,国家优越感25.4%的变异,国家责任感30.5%的变异。于是,我们可以推测,若中学生的主见、评价等成熟,国家的认同对爱国主义的预测也会更有效力。

第四,政治经济实力对爱国主义的影响为零则可能与在该研究中中学生对政治经济实力的认同相对较低、出现地板效应有关。当然,同时也应当对此保持警惕,在提高政府工作的效率以及改善政府工作的廉洁透明度上下工夫。

四、结 语

在全球化已充分发展的今天,围绕究竟是应该“淡化”爱国主义,还是应该“强化”爱国主义这一重大问题,学术界有非常多的争论。在这种背景下,论证爱国主义的合法性固然重要,但正确研判青少年爱国主义的现状、特征及其影响因素,无论是对于青少年爱国主义理论研究,还是对于青少年爱国主义教育工作,都具有十分重要的意义。

本研究结果表明,我国青少年的爱国主义水平依然很高,并没有发现随全球化而降低的证据。同时,本研究还发现,我国当代青少年的爱国主义结构中有社会主义价值教育(国家责任感)的成分。这在一定程度上支持了我们将爱国主义作为社会主义核心价值观的重要组成部分的观点。此外,本研究还表明,存在于我国青少年头脑中的爱国主义是健康的,是深思熟虑形成认同后的较为理性的情感,这也为爱国主义在全球化时代的持久、稳定的发展提供了良好的保证,也符合进入青年核心价值观的标准。

(一)全球化拷问爱国主义:高水平、理性、震荡

我国青少年的爱国主义水平较高。在最高分为5 分的评价体系里,大学生的爱国主义得分为3.88,中学生则更是达到4.17。该结果很明确地回答了,在全球化盛行的今天,中国的青少年依然保持着较高的爱国主义水平,这一核心价值观并未发生改变。就具体成分而言,我国青少年的国家优越感得分相对较低。以ISSP2003 中各国在该题目上得分为参照,在世界30 个国家中,中国排在第18 位,与韩国水平相当。排在前5 位的分别是美国3.60,澳大利亚3.44,加拿大3.40,匈牙利3.34,日本3.32(优越感题目是:若世界上其他国家的人都像本国人一样,那么世界将更美好)。因此,在全球化时代,我国的青少年不仅没有丧失爱国主义的热情,还拥有比较理性的爱国主义精神。当然,这并不是说,全球化完全没有对爱国主义造成冲击。“有出国的家人”即引发了大学生爱国主义的震荡。可能出于两点原因:第一,大学生在规划未来人生,面对激烈竞争的就业压力,出国变成了他们一个较好的选择,他们愿意捕捉、相信外国的优越性。第二,鉴于目前国内的情况,即使青少年的家长有出国经历,也多是较短期的,很难体会外国不良的一面,他们的积极感受难免带来大学生的盲目崇外。所幸家人出国尚未对中学生产生太多影响。应当引导青少年了解较短暂旅行可能带来的认识不全面,鼓励他们通过多种途径,更全面、更客观地了解世界各国人民的真实生存状态。

(二)“国家责任感”的特殊地位:社会主义核心价值的体现

在全球化高度发展的今天,我国青少年爱国主义的构成基本与西方国家保持一致。若分析我国青少年的爱国主义成分,也要从较为客观、理性的一般自豪感成分和较为主观、感性的国家优越感成分两个维度上进行。不过,在我国的爱国主义成分中,还有一个可以稳定存在的特殊维度:责任感,其核心要义是为国家、为民族、为集体努力奋斗、献身的责任心。从我们的研究结果中可以看到,到目前为止,我国的青少年,尤其是中学生目前并没有失去为集体尽责的立场。这与社会主义核心价值观的要求是相一致的。青少年群体所表露出的这种较高水平的国家责任感,可能是宣传教育以及学校教育大环境的结果。

(三)国家认同诱发爱国主义:不平衡的效力

本研究中测量大学生、中学生的国家认同的项目并不完全一致,但我们发现了一种较一致的趋势:当代青少年群体对政治经济相关领域的认同度比对文化、自然资源等领域的认同度要低,但其对爱国情感的诱发效力,前者却比后者要高。这不禁引发我们思考,政治领域的表现对于一个国家的凝聚力究竟有多重要?人们渴望看到国家在国际上有更大的影响力,期待更快的经济发展,也盼望更高效的政府、更公平的法律、更先进的科学技术。这些方面从微观上看,是与其生活息息相关的,从宏观上看,则关系到国家的兴旺发达。评价时略带苛责也不足为奇。也恰恰因为这种苛责的存在,使得政治领域的认同的“含金量”大增。正如上文所分析的,青少年一旦认可就可能意味着发自内心的价值认同,带来爱国主义情感的升华。相反,尽管青少年喜欢本国的文化、艺术、广袤河山并以高分评价,但是这些认同的背后也许并非深思熟虑后的价值选择,当然对于形成爱国主义的价值观的作用也就比较有限了。

(四)国家认同与爱国主义情感的发展变化:思维成熟度的调节

在青少年对国家的认同与爱国主义情感的状况上,我们发现很多趋势在中学生和大学生中都是一致的,但也存在两点重要差异:其一,中学生的国家优越感(3.81)远高于大学生(3.05)。国家优越感是带有绝对性质的爱国主义情感,本身的确反映出了国人对国家的忠诚,但是却也可以折射出非辩证性思维的存在。毕竟,即使是自己的祖国,也存在缺点。它不可能绝对优越于其他的国家,也不会在所有领域都永远正确。中学生在国家优越感上的高得分,反映了他们在辩证思维上还有缺陷,认为爱是非此即彼的,若是爱就不能不爱,若是好就不会不好。其二,我们发现,中学生国家认同对爱国主义情感的解释效力远低于大学生。经过后续对中学生数据库的单独分析,可以说明,大学生的国家认同是建立在自身主见及更丰富的信息来源的基础上的,中学生的国家认同却缺乏这样的基础。因此,我们也不难做出以下推论,即中学生的辩证思维还正在发展阶段,随着思维的成熟,他们的爱会从“非此即彼”、“唯我独尊”的国家优越感转变为对自己祖国的一般自豪感和国家责任心;同时,他们也会逐渐地学习、吸收,形成自己的主见,使得他们能对国家表现给出更客观的评价,为形成更稳定的爱国主义情感打下更坚实的基础。

[1]施华东:《论全球化对爱国主义的影响》,载《思想理论教育》,2009 年第5 期。

[2]Huddy,L. ,& Khatib,N. American Patriotism,National identity,and political involvement. Amercian Journal of political Science. 2007,(1).

[3]吴鲁平 刘涵慧:《中国青少年国家态度与全球态度的关系研究》,载《青年研究》,2012 年第5 期。