汉字,书法美的基础

2014-05-26梅跃辉

梅跃辉

汉字和书法美的关系看似简单,实则涉及到书法艺术本体的根本性问题。两者有着本质的区别,却又总粘连在一起,可谓“剪不断,理还乱”。

汉字与书法的微妙关系

文字是以记录语言、传递信息为功用的,具有音和意的功能。汉字和其它拼音文字的不同就在于:除音、意之外还具有形美的特点。鲁迅在《自文字至文章》一文中就明确指出:“诵习一字,当识形音义三:口诵耳闻其音,目察其形,心通其义,三识并用,一字之功乃全……故其所涵,遂具三美:意美以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以惑目,三也。”汉字具有形、音、意三美,音、意二美似与书法没有必然之联系,“意美”虽涉及到文字书写,但作为书法的书写文本,因文辞意义所产生的文学意蕴与书法颇有联系,却无关于书法美本身。唯有“形美”是通过视觉感知的,和书法的关系最为密切,书法美正是以汉字“形美”为基础的艺术升华。

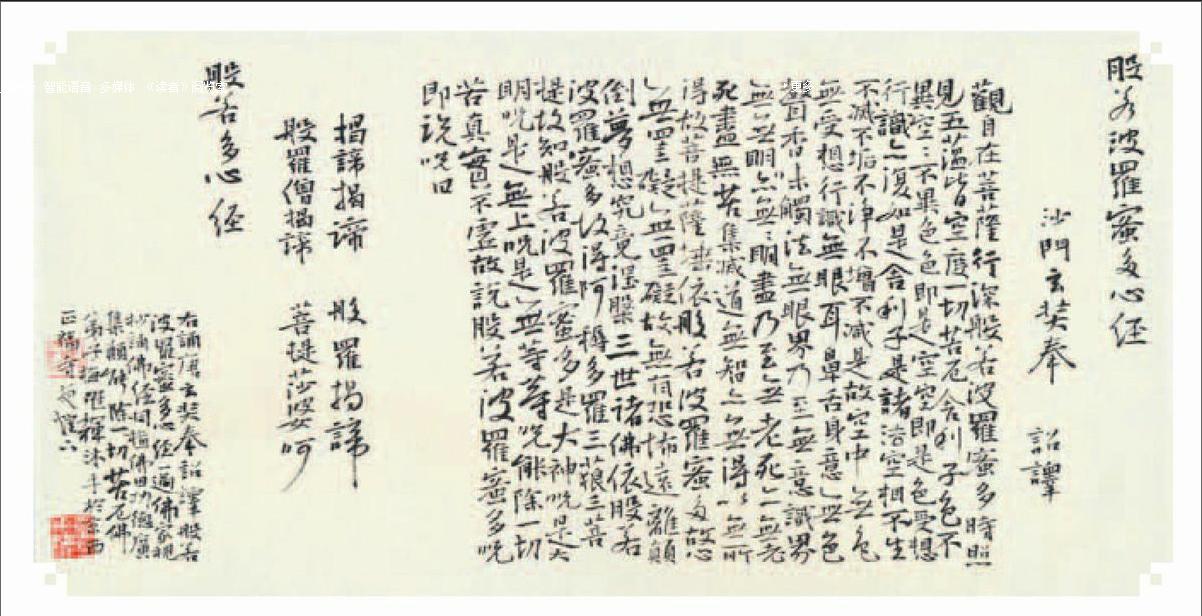

书法作为视觉艺术,其所产生的美都是通过可视的形式体现出来的。书写的文本虽然直接参与到了书法作品的构建,但仅是作为表现对象,创作素材而已,并不直接关涉书法形式美本身。所以沈鹏先生说:“把书写的‘素材当作书法作品的内容,几乎是最常见的误解。比如书法家写一首诗,一篇散文,那诗、散文便当作书法作品的‘内容了。但是那诗、散文并非直接对应于书法的‘形式,而只是书写时采用的‘素材。”《心经》作为佛家经典,历代书家均有抄颂,如欧阳询的严整峭劲、苏轼的深厚朴茂、赵孟頫的典雅蕴藉、傅山的浑朴散淡、八大的冷逸孤寂,虽同书心经,但风格却因人而异,审美千差万别。这样的例证不胜枚举,可见书写文本与书法审美本体无关,也并非书法美的内容。

书法美何来?

把书写文本当作书法美的内容显然是说不通的,这样的认识也无利于书法艺术的健康发展。睿智的古人对于“书法美的内容”这一基本概念的认识是不曾混淆的。蔡邕《笔论》中:“为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,方得谓之书矣。”蔡邕认为书法要先入形,且要“纵横有可象”,这样的字才能称之为书法,后来人们又逐渐认识到只得其形还不够,还需要情感的介入,所以李阳冰又强调要“通三才之气象,备万物之情状。”

韩愈在《送高闲上人序》中赞张旭的草书“天地万物之变,可喜可愕,一寓于书”。打动韩愈的正是张旭融“万物之变”的形及其所饱含的喜愕之情。清人周星莲对书法的内容进行了全面的总结和阐释,他在《临池管见》中说:“前人作字,谓之画字……后人不曰画字,而曰写字,写有二义,《说文》:写,置物也。《韵书》:写,输也。置者,置物之形,输也,输我之心。两义并不相悖。所以字为心画,若仅能置物之形,而不能输我之心,则画字、写字之义两失之矣。”在他看来,书法一方面要“置物之形”,即塑造汉字的点画、结体和章法等形式;另一方面要“输我之心”,书写时要把生命状态和情感变化等心性寄寓到书写的形式当中,赋予这些形式以生命和灵魂。如果仅强调形的问题,而不冠以心性、情感的统摄,“画字、写字之义两失”,就谈不上书法。可见书法的内容就是形式美的问题,当然这个形不是汉字原始客观的形,而是寄寓书法家生命、情感、心性的,经过艺术升华的“形”。

造成书写文本与书法形式美本身在认识上混乱的重要原因就在于:汉字与书法的发展演化出现了重叠和交叉,致使汉字实用功能与书法艺术美不分。隶变前的古文字阶段,汉字与书法很难区分开来,基本上处于合二为一的窘境,书法美始终是依附于汉字实用功能的,“其审美功能只是它更加广泛的社会功能的一部分”。后来汉字字体演变终结后,书法获得了脱离汉字的实用功能独立发展的契机,其艺术性得到不断增长,纯粹追求书法美的作品开始涌现,如王羲之书成换白鹅,南朝宋、齐时“买王得羊,不失所望”的谚语等,这些史籍记载的书法完全可看作是纯粹为了艺术欣赏而创作的,但在一段时间内书法仍然难以脱离文字的实用功能,甚至包括纲纪、人伦、君父、家国等教化功用。

唐宋以后书法反映出突出艺术审美和情感表达的诉求,并有逐渐超越实用、走向纯粹艺术欣赏的趋势。具有纯粹供人欣赏的书法幅式的应用便是最有力的证明,如竖轴、匾额、对联等,这些幅式是长期展挂于开放的空间专门供人欣赏的,纯粹的艺术美成为书法的核心,甚至是唯一,这种美用康德的话说是“为自身而存的美”,是对之前“附庸美”的超越,是对书法本体形式美的解放,从此之后书法逐渐变成了专供欣赏的纯粹艺术。

渗透升华用心细品汉字之“味”

书法是表现形式美的艺术,虽然书法的美不是汉字本身及汉字产生的文本意义,却又离不开汉字。汉字是中国书法美学的初始形式,书法的形式美都是由汉字的初始形式艺术升华而来的。而汉字作为书法美的基础,之所以能够升华到艺术的高度,主要依赖以下几个方面。

首先,象形性是汉字的基本特征。汉字源于象形,是古代先民“近取诸身,远取诸物”,“博采众美”,以“类物象形”的原则,“画成其物,随体诘诎”而创造的,自然具有模拟物象的象形性。《说文》“六书”之一的“象形”毋庸赘言,此外的指事、会意、形声、转注、假借“五书”也都有象形的特征。指事,是在象形字的基础上加表意的抽象符号。会意,是集合两个以上的字表示新的意义,是象形字的组合。相声,是有形旁和声旁组成的合体字,形旁的象形性并未改变。六书中的象形、指事、会意和形声是造字法,都是以象形为特征的;转注和假借属于用字法,不管怎样转换都离不开原有的形,同样具有象形的特性。

不光先秦的古体字象形,隶变后的今体字虽然更抽象一些,也同样脱不了象形的“干系”,故鲁迅说:“篆字圆折,还有图画的余痕,从隶书到现在的楷书,和形象就天差地远。不过那基础并未改变,天差地远之后,就成为不象形的象形字。”并未改变的基础仍是汉字的象形性,“不象形的象形”则是更加凝练的象形。

其次,汉字的形式无论点画还是结构都表现出丰富多样的特性。古人企图以“永字八法”来概括汉字笔画形态的多样性,认为“备八法之势,能通一切字”。其实“八法”远不能概括书法点画形态的丰富多样,何况各种字体的点画都自成体系,单就草书变幻莫测的点画形态就难以罗列。正是汉字点画的丰富及其配置组合的复杂才使得书法的形式构成极富审美价值且不单调。endprint

日本学者伊福部隆彦就看到了汉字在这方面的优势,他认为:“汉字都是由许多点、线组成的,形体复杂,其文字配置即使单纯,所表现出来的美也能十分复杂。而假名书法,由于其每个字的线条构成单纯,如不考虑空间利用,所表现出来的美就显得单调贫乏了。”正是由于假名书法的点画构成单纯,才容易使其书法表现出来的美显得单调,而汉字的点画即使简单,相互之间的配置构合也能表现出丰富的变化,这正是汉字升华为书法艺术的充分条件。

汉字的结构也是极其丰富的,有独体和合体之别,其中合体字是占绝大多数的,合体字是由两个或两个以上的偏旁组合而成的,有左右结构、左中右结构、上下结构等多种模式。这些丰富、多变的结构还可以在书法家的二度创作下进行个性化的处理。

另外,汉字形体的可再塑性强。汉字的形体和偏旁是能够进行二度创作的,是可以多变的。释智果《心成颂》就总结出回展右肩、长舒左脚、峻拔一角、潜虚半腹等十六种结字造型规律,后来欧阳询、李淳、黄自元乃至近代潘伯鹰均有类似的总结并且种类更多,书法形体的塑造规律远不止这些,但至少表明汉字的形态是可以再次塑造的,具有万变的特性,不仅结构如此,点画形态也一样,同一字体在不同书家的笔下呈现出不同的笔画形态。

汉字的点画形态同样具有较强的可变性和再塑性。不管是单体字还是合体字,每个汉字都是一个独立自足的体系。独立成形的特性使汉字能够组成多种不同的整体,即章法。独立的汉字就像建筑材料一样,能够构建各种不同风格样式的建筑。虽然汉字源于象形,天生的遗传有象形的基因,但这种象形是高度概括、提炼后的象形,这种象形带有抽象的特质,汉字的形体处于似与不似之间,这就增强了汉字的可变性,书法创作时时可以“增减笔画、移易位置、变换偏旁、乖戾形体、今字古写……”汉字的抽象性也同样增强了可变性和再塑性,这种特性反过来又丰富了汉字形体的多样性。

汉字与书法的艺术“情”缘

从汉字升华到书法艺术的高度,还需要情感的介入,汉字就具有寓情的特性。汉字的形是约定俗成的、客观的、静态的,经过书法家的艺术创造后就变得栩栩如生,“或若虬龙盘游,蜿蜒轩翥,鸾凤翱翔,矫翼欲去;或若鸷鸟将击,并体抑怒,良马腾骧,奔放向路。”艺术升华后的汉字筋、骨、血、肉齐备,富有生机。这些富有生命与情感的形式美正是在汉字形态的基础上,通过点画的大小、长短、方圆,结体疏密、收放、错落以及墨色的枯湿、浓淡等二度创造再现出来,汉字的形是可以寄情寓性的,是可以“达其性情,形其哀乐”的,也正因此,使文人墨客为之魂牵梦绕。

随着时间的推进,书法已成为纯粹的艺术,其功用就是表现美的“有意味的形式”,这有益于汉字与书法美关系的区分。汉字先天具有的象形性、形式元素的丰富性,形体的可变性和再塑性以及寓情性等共同构建了汉字升华为书法艺术的契机。endprint