藏头露尾的春天

2014-05-26齐东

齐东

从南方回到北京,最大的感受便是春天的姗姗来迟。南方已是春意渐浓,而北京却仍然春寒料峭。走在路上,突然发现树上的枝芽都已长出来了,特别是院子里的一排柳树,远远地望去,有一种朦胧的绿色,真是像那首唐诗里说的“草色遥看近却无”。这种初生的绿色,是一种似有若无的绿,隐藏在一片枯黄中,非要远望而不可近观。嫩芽似乎还没有从冬眠中完全苏醒过来,只是探探头,试探一下外面的温度,稍稍感觉寒冷便又缩回头去。因此这绿也就不明显,仿佛还在等待着什么。诗人韩愈的观察真是到位,换了我,啰嗦半天也说不清这种初生的绿意。但这就是北方春天的景象,虽春意萌发,却乍暖还寒。

已到了清明时节,走在外面,风变得不是那么刺骨了,虽然还有些凉意,但凉意中隐隐地有了一些暖意,凉虽凉却不是那么地冷了。

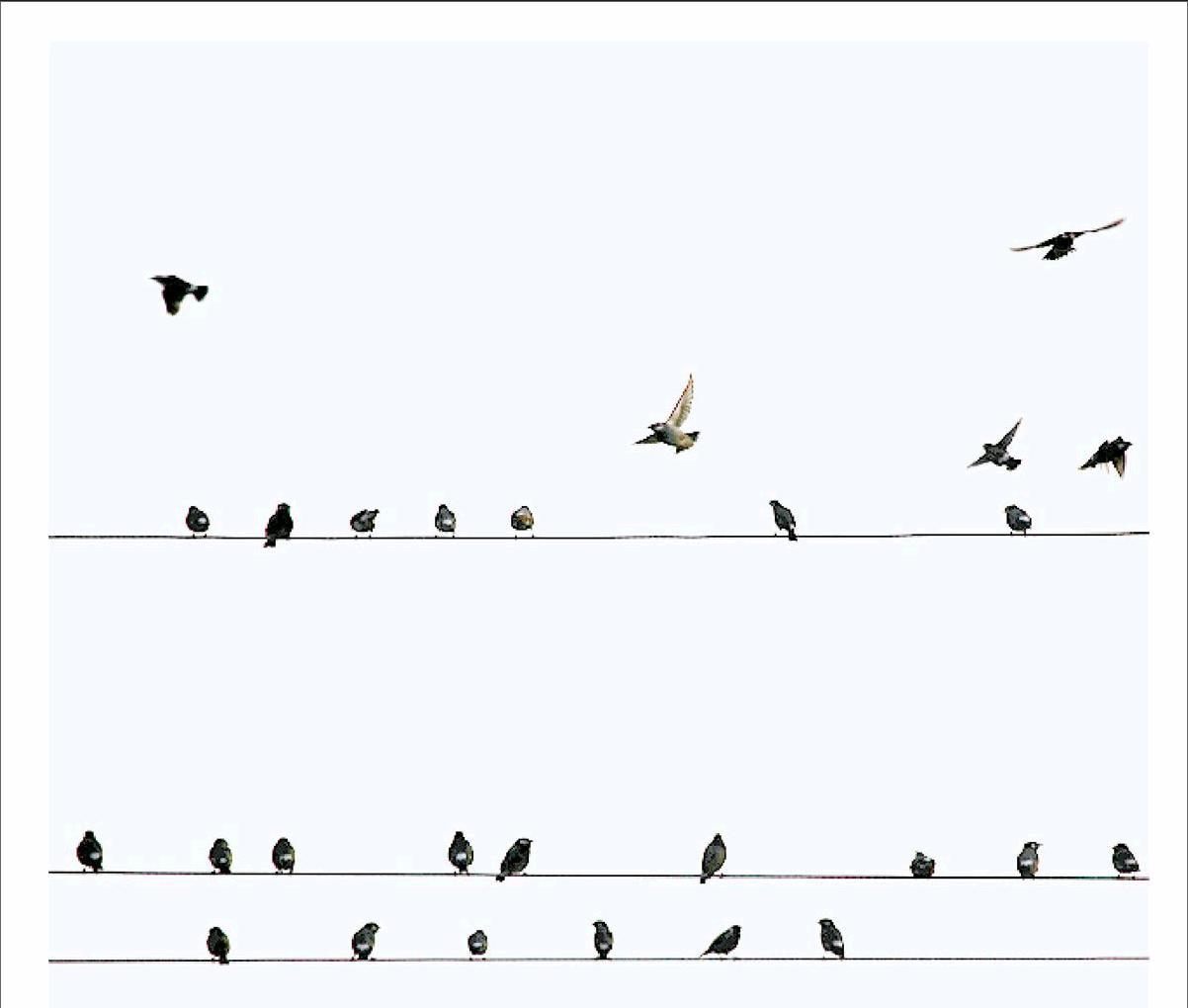

每当春风拂过,传来一阵阵清脆的鸟鸣声,三两根线,数十只鸟,构成了一幅春日的剪影。黑白相间,胜过万紫千红;简单颜色,不惧五彩缤纷,大自然的随意勾勒,便胜却人间无数。小鸟飞翔时的优雅自得,驻足时的左顾右盼,犹如一页乐谱当空展示,每只鸟便是一个音符,扑面而来的便是一曲悠扬的春之声。不用看大地吐绿,不用听蝉鸣蛙叫,单是小鸟们的交头结耳、窃窃私语,以及晚来者的振翅晙睨,就如一首优美的诗、一幅鲜明的画展现在眼前,配之一曲轻声合唱,悠扬而清亮。

在我的心目中,小鸟是自由的象征,每每看着小鸟在天空中自由地飞翔,都会让人对自己虽然可以“坐地日行八万里”,但却无法扶摇直上而自惭。鸟的那一份风姿绰约,让整个天空成了它搔首弄姿的背景。飞翔是歌,驻足是曲,曲终人未散,满眼都是简单的黑白两色,仿佛中国画的浓墨点点以及不经意间地留白。小鸟有情,那唇齿间的相依,肌肤间的纠缠,那情深意长,即便是枯木,也会浇灌出无限春色。几根细线,便成了它们的快乐家园,那你争我的上下翻飞,那莺歌燕语的卿卿我我,让人感叹,幸福其实就是这么简单——累了,歇歇;烦了,聊聊;痛苦,那就翱翔吧。那一刻,扶摇,一展出水芙蓉的天然风流;收翅,自有风轻柳斜的自在自得。鸟的世界同样有百转千回,同样有眉目传情,而其风流、韵味则在振翅欲飞中尽显。

人类喜欢鸟类,还因为它的鸣叫宛转清幽、抑扬顿挫,作为大自然奇妙音响的一部分,成为人们生活中的天籁之音。鸦鹊无声,并非人们所希望的自然状态,呈现出的是压抑、是强制、更是了无生命。真正的宁静,得益于万物的轻轻自语,而非噤声呐言。古人更明白其中的道理,“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”,只有人类闭上自己的聒噪不休,这个世界才会幽静深远。

北京是很难感受到春天的脚步的,它不是那种大踏步地向我们走来的,不是那种人未进门,声音早已传过来的北方性格,相反倒有些小家碧玉的羞涩,似乎有些羞于见人似的,总是轻摇莲步,在人们不知不觉中,感受到春天的临近。北京的春天,总是让人不知不觉。

北京的春天通常都是很短的,常常是刚刚感觉出春意,接着便迅速进入了盛夏,几乎不给人以思考的时间,不给人以享受的时间。所以北京人是不怎么谈春天的,女孩子们也很少置办春装,北京人更多地是谈秋天,谈秋高气爽,谈霜叶红于二月花等等。俗话说一年之计在于春,可北京人似乎并未把它当回事。我想这是有原因的,原本春天应该是充满诗意的季节,就如古诗古词中就颇多描写江南的春意,但描写北方春天的诗词却很少见,看来北京的春天没有诗意,因为人们甚至还没有感受到春意的盎然时,春天就悄悄地消失了。仿佛一个许久未见的老朋友,打了照面,未及说话便转身离去,让人怔怔地盯着它的背影,在记忆中翻箱倒柜,他到底是谁?来干嘛来了?

人们不愿谈春天还有一个原因,那就是北京的沙尘多发生在春天。经过一冬干燥气候的洗礼,北方的大地早已干透。近些年以来,冬天下雪已成了难得的一件事,更为春天沙尘的肆起埋下了伏笔。我记得小的时候,北京的雪特别大,那时候印象特别深的是,马路两边整个冬天都堆满了黑白分明的雪,一层一层地堆在那里,旧雪没有化,新的雪又覆盖了上去,只是令人奇怪的是,尽管那时雪下得不少,但那时每到春天,沙尘天一点儿也不比现在少,甚至还要多。那时候的北京大街上,妇女们甭管大姑娘小媳妇,常见装束便是头上裹着沙巾,五颜六色的,头埋在里面,看不出个俊丑。如今虽然雪少了,但沙尘却未相应地增加,我想这应该得益于北京周边的绿化做得足够好,尽管雨水并不充沛,雪下得并不如过去多,但沙尘暴发生的次数却少于过去,让我们肆意享受这藏头露尾的春天。