创新资源投入对绿色创新系统绿色创新能力的影响——基于制造业FDI流入视角的实证研究

2014-05-24毕克新王禹涵杨朝均

毕克新,王禹涵,杨朝均

(1.哈尔滨工程大学经济管理学院,黑龙江 哈尔滨 150001;2.哈尔滨理工大学管理学院,黑龙江 哈尔滨 150080)

一、引言

在全球强调可持续发展以及环境规制日益严厉的情况下,中国成为全球吸引外资最多的发展中国家。FDI不仅为我国制造业开展绿色创新活动带来了雄厚的资金支持,还成为我国制造业获取先进绿色创新资源的主要来源之一。随着FDI流入总量和规模的扩大,FDI成为推动我国制造业绿色创新系统发展的主要动力。但由于我国制造业在绿色创新方面对于外资及外资企业的绿色创新资源过度依赖,FDI流入的一些负面作用逐渐显现出来,如“污染避难所”假说和FDI流入抑制了我国制造业的绿色创新等。因此,FDI流入是否促进了我国制造业绿色创新系统的发展和绿色创新能力的提升,以及FDI流入对我国生态环境产生了怎样的影响等方面的研究,日益成为众多学者关注的焦点。

我国制造业是典型的技术与创新驱动型产业,要实现高效、节能、环保和可循环的新型制造业产业,必须加大我国制造业绿色创新资源的投入,积极开展制造业绿色创新活动,进而提升我国制造业绿色创新系统绿色创新能力。然而绿色创新是基于技术创新发展起来的,是一个复杂的创新过程,单靠我国制造业自主进行绿色创新短期内难以取得成效。因此,当前较为合理的方法之一是充分利用FDI在我国制造业绿色创新方面所发挥的作用。显然,研究我国制造业如何根据自身的实际情况,有效合理的利用FDI流入带来的创新资源,使其充分发挥在我国制造业绿色创新系统绿色创新能力方面的作用;以及如何规避FDI对我国制造业的经济、技术以及生态环境造成的负面影响,具有重要的理论与现实意义。

二、文献回顾

(一)FDI与制造业创新

众多学者对于FDI与制造业创新之间的关系展开了一些卓有成效的研究,研究关注的重点主要集中在FDI与制造业创新是否存在着正向相关性。Girma(2006)等人在研究东道国企业研发活动的过程中发现,FDI进入促进了东道国研发活动的进行[1]。Chang和 Robin(2006)以台湾的自主创新为研究视角,指出国外技术引进对自主创新存在着促进作用[2]。随着FDI与制造业创新相关研究的不断深入,学者们认识到在不同视角下FDI与制造业创新存在的关系是不同的。范承泽(2008)等人研究结果表明,FDI对我国创新投入在行业层面上存在着一定程度的正向影响,但这种正向影响远小于FDI在企业层面对我国创新投入所产生的负向影响[3]。刘贵鹏(2012)和白嘉(2013)等人分别基于价值链和技术效应的视角,指出FDI与我国制造业的研发活动呈现出显著的“U 型”曲线关系[4-5]。

在FDI与制造业绿色创新方面,Eskeland和Harrisonb(2003)认为,外资企业拥有比东道国企业更加环境友好的生产技术和污染处理技术,为东道国企业使用绿色技术进行绿色生产和清洁生产提供了动机与机遇,进而提升了东道国企业的绿色创新水平[6-7]。李子豪、刘辉煌(2010)利用我国2001-2007年工业行业的面板数据实证研究了FDI对我国环境的综合影响,实证结果表明FDI对我国制造业绿色技术水平的提高产生了显著的积极影响,但随着FDI密集度的逐渐增加,对我国环境产生了一定程度的负面影响[8]。

(二)FDI与制造业创新系统

在关于FDI与制造业创新系统方面的相关研究中,Calderira(2003)通过研究FDI与创新系统的外部创新环境等相关问题,发现FDI流入和创新环境是对创新系统创新能力提升的一个重要补充,对制造业创新系统的发展存在着一定的促进作用[9]。Tang(2011)等认为,基于 FDI而构建的创新系统,在东道国高新技术产业和专利等方面的发展作了重大贡献[10]。尚涛(2007)等人以东道国创新系统为研究对象,研究结果表明,外资企业的研发投入在对优化我国创新系统结构和功能方面具有显著的促进作用[11]。肖雁飞和沈玉芳(2007)通过研究FDI研发投入对我国科技创新能力提升的影响,结论得出二者之间具有显著的促进作用,同时还发现FDI研发投入对我国国家创新系统和区域创新系统的形成起到了一定的推动作用[12]。张卫红(2010)研究认为企业创新系统创新资源与FDI技术溢出存在着正向相关性[13]。

(三)FDI与制造业创新能力

关于FDI与制造业创新能力方面的研究,Blind(2004)等人运用德国各行业公司层面的数据进行实证分析,认为FDI对东道国企业的产品创新和工艺创新均产生了促进作用[14]。根据Unctad(1999)、Huber(2008)等人关于跨国公司技术转移和技术溢出的研究[15-17],认为外资企业拥有较为先进的技术,通过技术转移和技术溢出对我国制造业创新能力的提升起到了一定促进作用。而Kemeny(2010)认为,FDI流入其最终目的是为了占领中国市场,以及利用中国廉价劳动力的比较优势进而获得更多的利润,其技术外溢效应并不显著,对于中国企业的创新能力并没有产生促进作用[18]。

随着环境问题的日益严峻,众多学者将研究的焦点逐渐转移到了研究FDI与制造业绿色创新能力的关系上。Braun和Wield(1994)认为,绿色创新能力是减少环境污染,减少原材料和能源消耗所使用的技术和工艺,以及生产出绿色产品的能力[19]。宋马林(2010)基于“经济门槛效应”概念研究认为,当我国制造业具有良好的经济技术基础和消化吸收能力时,对FDI的外溢效应及其所带来的市场冲击等负面效用有较好的应对能力,进而提升了我国制造业绿色创新能力[20]。张伟(2011)等人研究认为,通过环境规制和技术规制,利用FDI可以增强我国制造业绿色创新能力[21-22]。随着FDI进入程度的不断加深,FDI对我国的生态环境逐渐造成了不同程度的破坏。Andonova(2003)通过研究欧洲中东部地区企业的发展认为,FDI与清洁生产的实现以及绿色创新能力的提升不存在必然的联系[23]。柴志贤(2011)研究发现,FDI的技术引进在一定程度上促进了我国制造业绿色创新能力,但对环境技术改进的促进作用却不显著[24]。张成(2011)通过对内外资企业在进行清洁生产实现绿色创新方面的效果进行比较,发现外资企业更容易导致我国环境质量的恶化[25]。

上述研究分析了FDI对制造业绿色创新等方面的影响,但仍然存在着一些不足之处。一方面,当前关于FDI与制造业创新的影响研究,主要集中在研究FDI与制造业自主创新和技术创新等方面,虽然少数学者开始关注FDI对制造业绿色创新的影响,但关于FDI与制造业绿色创新系统、FDI与制造业绿色创新系统绿色创新能力等方面的研究还有待进一步探索。另一方面,现有研究主要集中在FDI对制造业创新的直接影响,没有完全揭示FDI影响制造业创新的机理,且很少有学者考虑创新系统创新资源这一影响因素的作用。因此,本研究从FDI流入的各创新资源,以及我国制造业绿色创新系统绿色创新资源的角度出发,研究FDI流入对我国制造业绿色创新系统绿色创新能力的影响及影响机理,并在此基础上检验制造业绿色创新系统绿色创新资源在其中的作用。

三、概念模型及研究假设

(一)概念模型

制造业绿色创新系统绿色创新能力属于制造业企业战略管理范畴,是实现制造业绿色创新、提升制造业企业市场竞争能力的关键。FDI作为提升我国制造业绿色创新系统绿色创新能力最直接有效的方式之一,对我国制造业绿色创新系统绿色创新能力的影响不仅仅是直接作用的结果。基于开放式创新理论分析[26-28],制造业绿色创新系统绿色创新能力的提升必须通过均衡协调制造业绿色创新系统中内外部的绿色创新资源来实现。FDI正是我国制造业绿色创新系统绿色创新资源的主要外部来源之一,其对于我国制造业绿色创新系统绿色创新资源的投入具有重要的影响[29]。本研究基于以往相关文献的理论研究以及FDI、创新资源的相关概念,将我国制造业绿色创新系统绿色创新资源作为中介变量,构建了FDI流入对我国制造业绿色创新系统绿色创新能力影响的概念模型,如图1所示。

(二)FDI流入与制造业绿色创新系统绿色创新资源

绿色创新资源作为我国制造业进行绿色创新活动的基础,是我国制造业绿色创新系统绿色创新能力提升的关键要素。然而,当前我国制造业普遍面临着创新资源短缺的问题,尤其是绿色创新资源,FDI流入作为我国制造业的外部创新资源是弥补绿色创新资源短缺的关键因素[26-28]。Slaughter(2002)认为,FDI流入为东道国的技术创新提供了必要的创新资源,对东道国创新系统创新资源投入具有一定的正向影响[30]。

1.FDI资金流入与制造业绿色创新系统绿色创新资源

资金流入是FDI最直接的表现形式之一,Hollis和Chenery(1960)提出了著名的“双缺口”理论模型[31],其核心是东道国经济及创新发展受国内资金不足的制约,而吸收外资是填补这个缺口的有效方式之一。我国制造业绿色创新系统绿色创新能力的发展需要各种绿色创新资源作保障,而我国所拥有的绿色创新资源有限,且远少于国外发达国家。传统的FDI理论认为,FDI资金流入弥补了东道国与外资企业在资源禀赋上的差异[32]。在发展我国制造业绿色创新系统的过程中,FDI资金流入为购买和改造机器设备以及获取和改进绿色技术等绿色创新资源提供了大量的资金支持。基于以上分析,本研究提出以下假设:

H1:FDI资金流入对我国制造业绿色创新系统绿色创新资源具有正向作用

H1a:FDI资金流入对绿色创新财力资源具有正向作用

H1b:FDI资金流入对绿色创新物力资源具有正向作用

H1c:FDI资金流入对绿色创新技术资源具有正向作用

2.FDI物力流入与我国制造业绿色创新系统绿色创新资源

FDI物力流入是指外资企业向我国制造业投入的先进机器设备、仪器以及有助于技术开发的科研仪器和设备等,是技术资源和知识资源等创新资源的载体[33]。发达国家是绿色创新的倡导者和先进绿色技术的持有者,随着FDI物力资源的流入,我国制造业通过购买和使用FDI的物力资源而间接获得了绿色创新资源,同时为有效利用这些物力资源,也迫使我国制造业加大了绿色创新系统绿色创新资源的投入。基于以上分析,本研究提出以下假设:

H2:FDI物力流入对我国制造业绿色创新系统绿色创新资源具有正向作用

H2a:FDI物力流入对绿色创新人力资源具有正向作用

H2b:FDI物力流入对绿色创新物力资源具有正向作用

H2c:FDI物力流入对绿色创新技术资源具有正向作用

H2d:FDI物力流入对绿色创新知识资源具有正向作用

3.FDI技术流入与我国制造业绿色创新系统绿色创新资源

我国制造业在引进外资的过程中,除了考虑吸引资金还希望能够引进先进的绿色技术和管理经验,FDI技术流入使我国制造业绿色创新系统拥有更多的绿色技术资源和绿色知识资源[34]。外资企业拥有先进的绿色技术,通过对我国制造业的人员培训和技术指导来提升我国制造业绿色创新系统的绿色创新能力,但同时我国制造业也必须加大绿色创新系统绿色创新资源的投入来增强FDI技术流入的效果[35-36]。因此FDI在投入技术的同时也促进了我国制造业绿色创新系统绿色创新资源的投入。基于以上分析,本研究提出以下假设:

H3:FDI技术流入对我国制造业绿色创新系统绿色创新资源具有正向作用

H3a:FDI技术流入对绿色创新人力资源具有正向作用

H3b:FDI技术流入对绿色创新物力资源具有正向作用

H3c:FDI技术流入对绿色创新技术资源具有正向作用

H3d:FDI技术流入对绿色创新知识资源具有正向作用

4.FDI信息流入与我国制造业绿色创新系统绿色创新资源

我国制造业绿色创新系统的绿色创新始于对我国制造业绿色创新系统绿色创新能力的商业潜力认识和环境保护意识,将其全部转化为产品和环境污染的治理。基于以往学者关于信息问题的研究[37],本文认为从绿色研发阶段到绿色产品市场开拓阶段,消费者绿色需求和市场绿色竞争需求等信息资源对于辨识正确的绿色创新方向,保障绿色创新过程的顺利进行扮演着重要角色。国外发达国家在绿色创新方面相比我国具有一定的先进性,且拥有最前沿的绿色信息。因此FDI信息流入对我国制造业绿色创新系统开展绿色创新活动,降低绿色创新的不确定性,减少绿色创新的风险起到了导向作用。基于He(2008)[38]等关于FDI流入的研究,为有效利用FDI的信息流入,我国必须加大对制造业绿色创新系统绿色创新资源的投入,提升自身的绿色创新水平。基于以上分析,本研究提出以下假设:

H4:FDI信息流入对我国制造业绿色创新系统绿色创新资源具有正向作用

H4a:FDI信息流入对绿色创新人力资源具有正向作用

H4b:FDI信息流入对绿色创新物力资源具有正向作用

H4c:FDI信息流入对绿色创新技术资源具有正向作用

H4d:FDI信息流入对绿色创新知识资源具有正向作用

(三)制造业绿色创新系统绿色创新资源与制造业绿色创新系统绿色创新能力

动态能力理论以及陈菲琼(2011)对创新资源集聚的研究认为[39-40],制造业绿色创新系统各主体能够有效配置和利用制造业绿色创新系统内外部的绿色创新资源是实现我国制造业绿色创新系统绿色创新能力提升的主要驱动力。谢科范(2007)等人对资源集成的研究认为,通过集成外部创新资源,并与内部创新资源整合能够迅速地、显著地提升企业自身的创新能力[41]。

1.绿色创新人力资源与绿色创新能力

绿色创新人力资源是所有创新资源中最灵活并具有一定能动性的部分,是能够持续提供绿色创新价值的资源,在促进我国制造业绿色创新系统绿色创新活动开展的过程中起着重要的推动作用。绿色创新人力资源具有创造性和流动性两种特性。基于Cano(1997)等对创新人力资源和企业创新能力的研究[42-43],本文认为绿色创新人力资源作为绿色创新知识和绿色创新技术的载体对提升我国制造业绿色创新系统绿色创新能力具有积极的影响。关于其流动性的研究,绿色创新人力资源的流动性越高,我国制造业绿色创新系统各主体也就越容易获得拥有绿色创新知识和绿色创新技术的高素质人才,对我国制造业绿色创新系统进行绿色创新活动、提升绿色创新能力具有一定的促进作用。基于以上分析,本研究提出以下假设:

H5:绿色创新人力资源对绿色创新能力具有正向作用

H5a:绿色创新人力资源对绿色研发能力具有正向作用

H5b:绿色创新人力资源对绿色制造能力具有正向作用

H5c:绿色创新人力资源对绿色产品市场开拓能力具有正向作用

2.绿色创新财力资源与绿色创新能力

绿色创新财力资源是我国制造业绿色创新系统开展绿色创新活动的资金保障。Renaud Bellais(2004)以及窦鹏辉(2012)的研究发现,企业研发资金的投入对于完善科技研发机制,提升企业研发能力有正向作用[44-45]。绿色创新财力资源的投入有助于我国制造业绿色创新系统创新主体间开展绿色技术研发活动。我国制造业绿色创新系统在其生产制造和市场开拓的过程中也同样需要投入大量资金。基于以上分析,本研究提出以下假设:

H6:绿色创新财力资源对绿色创新能力具有正向作用

H6a:绿色创新财力资源对绿色研发能力具有正向作用

H6b:绿色创新财力资源对绿色制造能力具有正向作用

H6c:绿色创新财力资源对绿色产品市场开拓能力具有正向作用

3.绿色创新物力资源与绿色创新能力

创新物力资源是指科研设备,通信网络设备等硬资源,这些创新物力资源对于企业的创新能力均具有一定程度的促进作用[46]。只有拥有先进的绿色技术装备,才能增强企业绿色研发能力,使用绿色生产技术和污染处理技术的绿色制造能力,并最终实现经济效益和环境效益的统一。为了提升我国制造业绿色创新系统绿色创新能力,必须加大我国制造业绿色创新系统绿色创新资源的投入。基于以上分析,本研究提出以下假设:

H7:绿色创新物力资源对绿色创新能力具有正向作用

H7a:绿色创新物力资源对绿色研发能力具有正向作用

H7b:绿色创新物力资源对绿色制造能力具有正向作用

4.绿色创新技术资源与绿色创新能力

根据Stewart(1979)和Andonava(2003)对创新能力的研究认为,绿色创新技术资源是我国制造业通过购买绿色技术、改进现有技术并最终自主创造出能够实现节能、减排和降耗的技术资源的能力[23,47]。Schoenecker和 Swanson(2002)等在通过对技术资源的实证研究发现,技术资源对研发效率、生产制造能力以及新产品的创新绩效具有显著的正向作用[48]。绿色创新技术资源投入与我国制造业绿色创新系统绿色创新能力紧密相连,是我国制造业绿色创新系统绿色创新产出的重要源泉。基于以上分析,本研究提出以下假设:

H8:绿色创新技术资源对绿色创新能力具有正向作用

H8a:绿色创新技术资源对绿色研发能力具有正向作用

H8b:绿色创新技术资源对绿色制造能力具有正向作用

H8c:绿色创新技术资源对绿色产品市场开拓能力具有正向作用

5.绿色创新知识资源与绿色创新能力

绿色创新知识资源投入是我国制造业绿色创新系统进行绿色创新必不可少的资源,是我国制造业绿色创新系统拥有的、可以反复利用的、通过科研机构研发出来并被用来提升制造业绿色创新能力的资源[49]。绿色创新知识资源的衡量主要包括绿色知识存量和绿色知识流量两种。Feeney R.(2009)提出知识资源的存量对于企业的创新能力具有一定的促进作用[50]。Dhanara(2004)等指出,知识流量对于企业学习能力的提升具有重要的促进作用,是企业创新能力提升以及竞争优势获取的重要源泉[51]。目前,绿色创新知识资源已经取代了传统的资源要素,成为我国制造业绿色创新系统进行绿色创新活动的核心,对于我国制造业绿色创新系统绿色创新能力具有促进作用。基于以上分析,本研究提出以下假设:

H9:绿色创新知识资源对绿色创新能力具有正向作用

H9a:绿色创新知识资源对绿色研发能力具有正向作用

H9b:绿色创新知识资源对绿色制造能力具有正向作用

H9c:绿色创新知识资源对绿色产品市场开拓能力具有正向作用

(四)制造业绿色创新系统绿色创新资源的中介作用

FDI的创新性投资通过促进制造业绿色创新系统绿色创新资源投入增加而加剧市场竞争,并通过示范作用,引导我国制造业进行模仿和创新,进而激发我国制造业积极进行绿色产品的研发、制造和营销。Kokko(1996)、Sjoholm(1999)和薄文广(2005)等研究发现FDI流入对东道国创新能力的影响大小主要取决于东道国的消化吸收能力,当其具有较强的消化吸收能力时,FDI流入产生促进作用;反之,则产生抑制作用,吸收能力的强弱主要取决于创新资源的投入强度[52-55]。关于FDI对我国制造业绿色创新能力的影响研究,宋马林(2010)、张伟(2011)等人也得出相同的结论[20-21]。基于以上分析,本研究提出以下假设:

H10:绿色创新资源在FDI流入与绿色创新能力之间起中介作用

H10a:基于绿色创新资源的中介作用,FDI流入对绿色研发能力具有显著正向作用

H10b:基于绿色创新资源的中介作用,FDI流入对绿色制造能力具有显著正向作用

H10c:基于绿色创新资源的中介作用,FDI流入对绿色产品市场开拓能力具有显著正向作用

四、研究设计

(一)变量测度

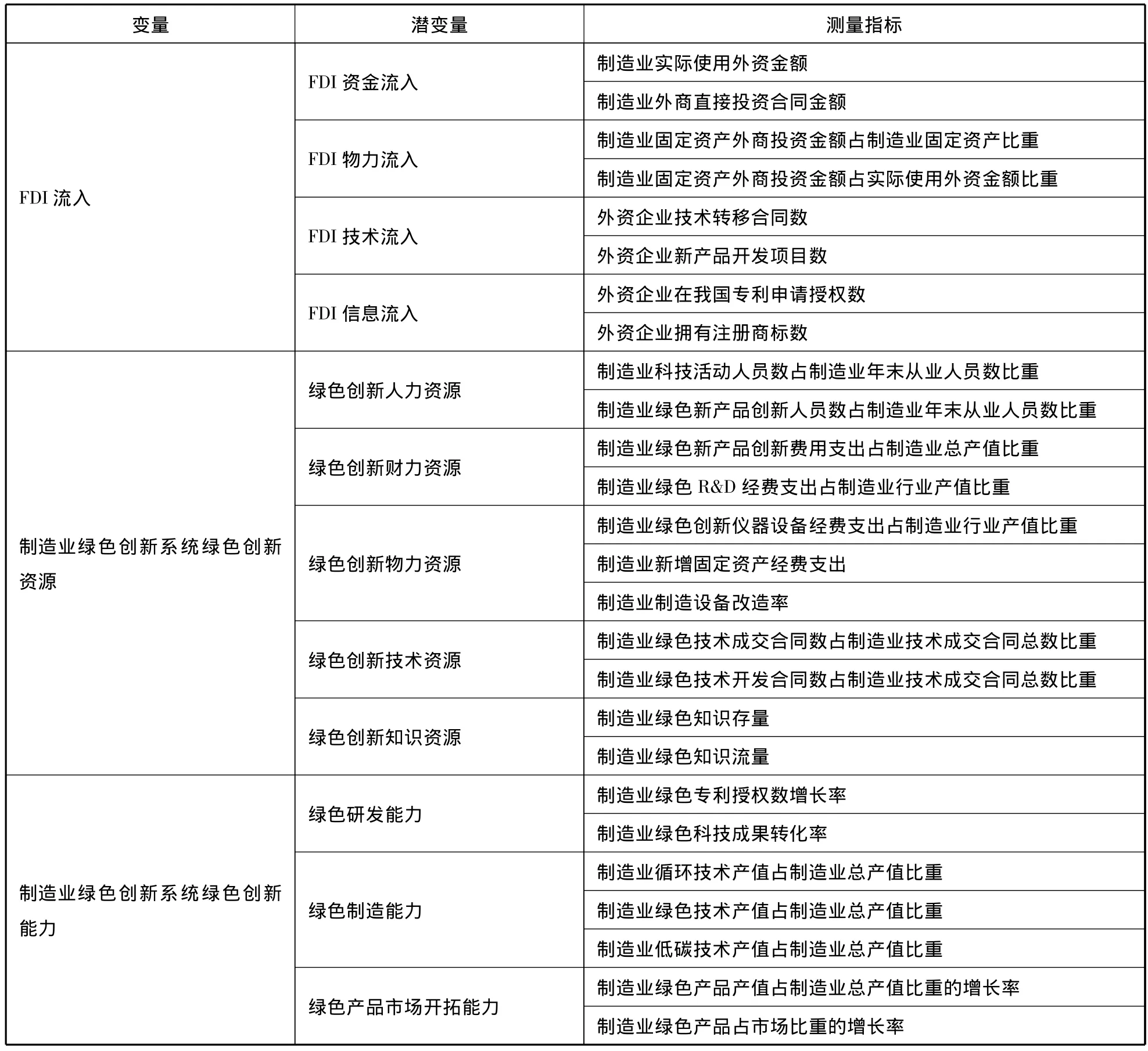

本研究在结合大量国内外文献关于FDI和创新能力变量测度研究的基础上,依据本研究的研究目的、创新投入产出理论以及指标数据收集的局限性,对FDI流入、制造业绿色创新系统绿色创新资源和制造业绿色创新系统绿色创新能力中各变量的测度指标进行设定。具体各变量的测度指标如表1中所示。

(二)数据来源

本研究主要采用28个制造业行业2006-2010年连续5年的统计数据,组成了一个面板样本数据集合来进行实证研究,数据主要来源于《中国统计年鉴》《工业企业科技活动统计资料》《中国科技活动统计年鉴》《中国火炬统计年鉴》以及国家知识产权局、国家统计局官方网站上发布的统计报告。由于本研究所需数据有些无法从统计年鉴中直接查找所得,因此本研究依据以往文献对此问题的处理方式通过计算推导得出。对于行业的选择,由于“废弃资源和废旧材料回收加工业”“烟草制品业”这两个行业在统计年鉴中的统计数据缺乏连贯性,基于对数据连贯性的考虑,为确保论文数据分析的准确性剔除这两个行业。

表1 FDI流入对我国制造业绿色创新系统绿色创新能力变量测度

五、数据分析及结果

(一)研究方法的选择

结构方程模型(SEM)是一种基于因果理论,综合运用多元回归分析、验证性因子分析以及路径分析的统计建模技术。在SEM中PLS和LISREL是两种应用最为广泛的建模技术。由于本研究所构建的结构方程模型在关于FDI流入以及我国制造业绿色创新系统绿色创新能力等方面收集的数据不能满足正态分布,且样本容量达不到最大似然估计要求,各变量间存在着一定的多重相关性问题,所以选择结构方程中的PLS路径建模技术来进行数据分析。基于结构方程的PLS路径模型,是由主成分分析方法以及多元线性回归结合起来的估计方法,主要由两个部分组成:测度模型和结构模型。

(二)测量模型分析

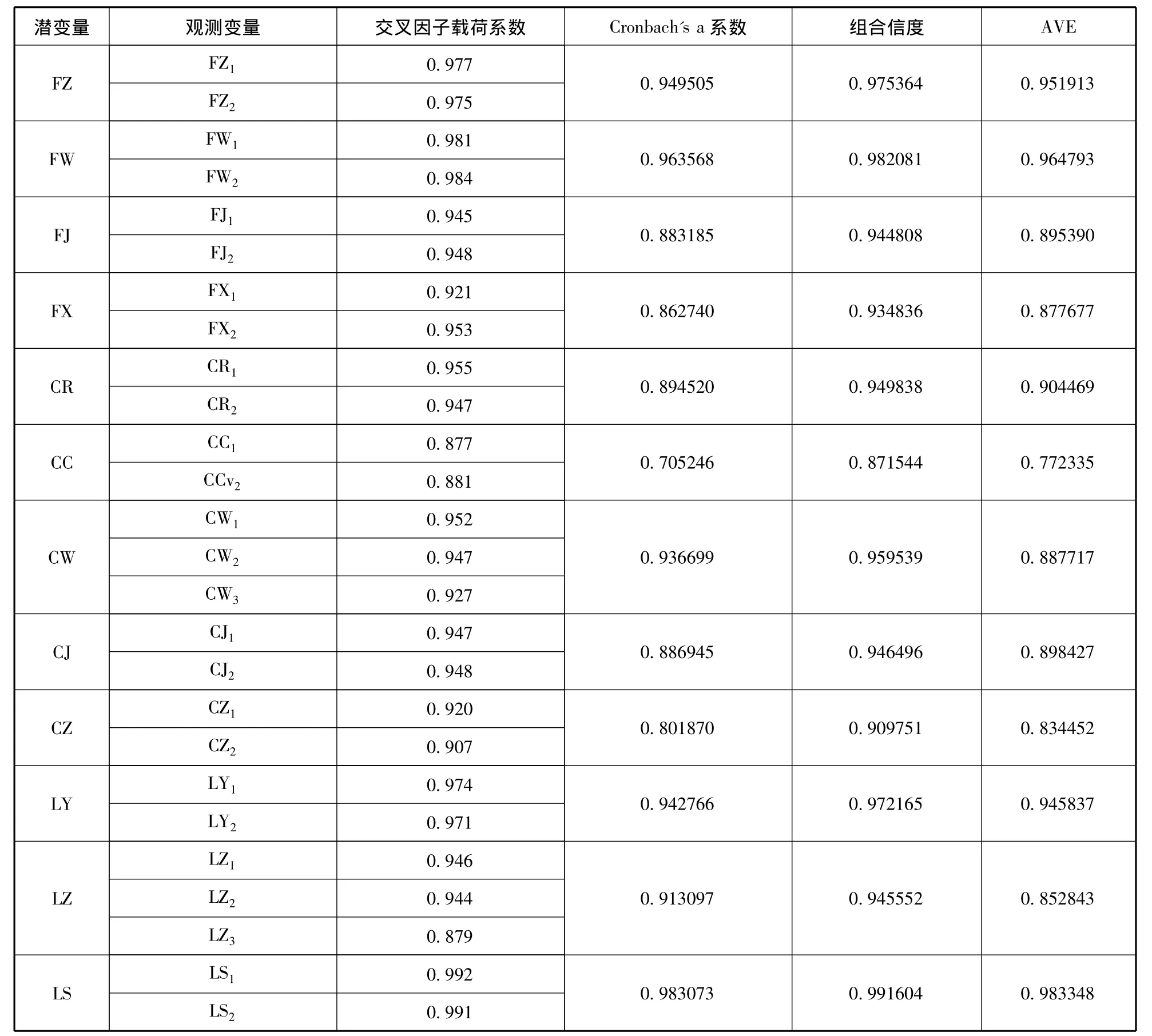

1.信度检验

关于信度的检验主要通过Cronbach's α系数和组合信度(Composite Reliability CR)来进行检验。一般认为α大于0.7说明该研究的潜变量具有较好的稳定性,如表2所示所有变量的Cronbach's α系数和组合信度均高于0.7。说明本研究所用的测量变量具有较好的信度。

表2 测量模型的信度与效度检验

2.效度检验

在结构方程模型中,分别采用交叉因子载荷系数和平均方程抽取量(AVE)值的平方根来检验测量模型的内敛效度和判别效度。如表2所示,测量指标的交叉因子载荷均高于0.7并且AVE值均高于0.5,表明测量变量可以有效的解释潜变量,测量变量具有很好的收敛效度。根据表3所示,AVE的平方根均大于其他测量指标的相关系数,说明该模型中的各个变量具有较好的区分效度。析结果证明了该结构方程模型可以进行进一步的影响路径分析。本研究采用Smartpls2.0软件对上述所构建的结构方程模型及提出的假设检验进行分析,得到如下结果:图2是结构方程模型测量结果图;表4为潜变量之间的标准化路径系数。

对于结构方程模型的解释能力,PLS估计方法主要通过R2来说明,其大小说明其他潜变量对其所代表的内生潜变量的解释程度,即该模型的预测能力。

(三)结构模型分析

从上文中可以看出,该模型的信度和效度分

表3 潜变量之间的相关系数

图2 结构方程估计结果

如图2所示,本研究的研究模型分别解释了制造业绿色创新系统的绿色创新人力资源资源21.4%、绿色创新财力资源67.4%、绿色创新物力资源45.5%、绿色创新技术资源40.4%和绿色创新知识资源36.4%的方差,说明FDI流入的创新资源能够很好地预测制造业绿色创新系统绿色创新资源的水平。研究模型还分别解释了制造业绿色创新系统的绿色研发能力69.1%、绿色制造能力75.8%和绿色产品市场开拓能力70.1%的方差,表明制造业绿色创新系统绿色创新资源预测制造业绿色创新系统绿色创新能力的效果较高。

(四)假设检验

如图2和表4所示,假设 H1、假设 H2、假设H3、假设H5、假设H6、假设H8和假设H9均通过验证。假设H4部分通过验证,其中假设H4a未通过验证,即FDI信息流入对我国制造业绿色创新系统绿色创新人力资源具有一定的抑制作用。假设H7部分通过检验,其中假设H7a未通过验证,即我国制造业绿色创新系统绿色创新物力资源对我国制造业绿色研发能力具有一定程度的抑制作用。

表4 FDI流入对我国制造业绿色创新系统绿色创新能力影响的路径系数及检验

基于制造业绿色创新系统绿色创新资源的中介作用,开展FDI流入与制造业绿色创新系统绿色创新能力的假设检验。为了验证制造业绿色创新系统绿色创新资源在FDI流入对制造业绿色创新系统绿色创新能力影响过程中的中介作用,本文基于温忠麟(2004)关于中介变量的研究[56],将包含中介变量模型的路径系数与移除中介变量模型的路径系数比较,当其存在较大差异时,说明中介效应显著。研究结果发现,在制造业绿色创新系统绿色创新资源未移除之前,如表4所示,FDI流入各创新资源对制造业绿色创新系统绿色创新能力影响路径系数的总和分别为0.192703、0.054111和-0.049331。其中 FDI资金流入对于制造业绿色创新系统绿色创新能力的影响分别为0.188817、0.126589 和 0.037751,FDI物力流入对于制造业绿色创新系统绿色创新能力影响路径系数为0.017383、-0.213435和0.152835;FDI技术流入对制造业绿色创新系统绿色创新能力影响路径系数为 -0.109424、-0.035465和-0.273235;FDI信息流入对制造业绿色创新系统绿色创新能力影响的路径系数为0.096196、0.113890和0.109608。而将其移除之后发现,FDI流入各创新资源对制造业绿色创新系统绿色创新能力影响路径系数的总和分别为1.042872、1.01969和0.896262,远大于原模型中两者之间的影响路径系数。因此,根据上述分析讨论假设H10成立。其中FDI流入对制造业绿色创新系统绿色产品市场开拓能力的影响路径系数为负,即假设H10c不成立。对于路径系数显著性检验,Smartpls2.0以Bootstrap方法来检验路径系数的显著性,得出假设H10a、H10b均在0.05显著性水平下成立,而FDI流入对制造业绿色创新系统绿色产品市场开拓能力影响没有通过显著性水平检验,假设H10c未通过验证。

六、结果讨论

本研究以我国制造业FDI流入为视角,以FDI影响我国制造业绿色创新系统绿色创新能力为研究对象,运用结构方程模型的PLS建模技术深入探讨了FDI流入,以及我国制造业绿色创新系统绿色创新资源与制造业绿色创新系统绿色创新能力之间的关系。主要研究结论如下:

(1)如图2和表4所示,制造业FDI流入与绿色创新系统绿色创新资源的投入具有正向影响,验证了Grant(1991)等关于FDI流入与创新系统的创新资源存在正相关的观点[29]。但其中假设H4a未通过验证,FDI信息流入对我国制造业绿色创新系统绿色创新人力资源产生了抑制作用。这是因为国外发达国家是绿色创新的倡导者,拥有最新的绿色信息资源。随着外资企业进入程度的加深,大量的绿色信息流入我国制造业,促进了我国制造业绿色创新系统的发展。但与此同时由于技术差距的存在,我国制造业绿色创新系统各主体无法有效的消化吸收外资企业流入的绿色信息,进而出现挤出效应,为了保持现有的市场利润,我国制造业企业开始通过减少绿色创新投入来降低运营成本,而降低成本最有效的方法之一就是减少人力资本,所以FDI的信息流入对于我国制造业绿色创新系统绿色创新人力资源产生负向影响。

(2)制造业绿色创新系统绿色创新资源与绿色创新能力的假设检验中,除假设H7a未通过验证,其他假设均通过验证,即制造业绿色创新系统绿色创新物力资源对绿色研发能力具有一定程度的抑制作用。对于我国制造业绿色创新系统各主体来说,尤其是制造业企业,科技成果的市场化效果远不如产品创新和工艺创新的效果,我国制造业进行绿色研发仅仅是为了提升制造业的经济效益。由于自主研发需要消耗大量的资金和时间,因而我国制造业绿色创新系统各主体将大量资金和精力投放到购买外国现成的设备或改进现有机器设备上,进行相对容易的产品创新和工艺创新,所以随着绿色创新物力资源投入的增加,我国制造业绿色研发能力反而降低。

(3)在结构方程模型验证过程中,本研究证实了我国制造业绿色创新系统绿色创新资源在FDI流入与我国制造业绿色创新系统绿色创新能力之间的中介作用,说明我国制造业绿色创新系统绿色创新资源是提升我国制造业绿色创新系统绿色创新能力的重要因素之一;另外本研究还验证了宋马林(2010)和张伟(2011)等人关于FDI流入促进我国制造业绿色创新能力的观点[19-20]。但FDI流入对我国制造业绿色创新系统绿色产品市场开拓能力产生了一定的抑制作用。由于现阶段FDI流入到我国制造业的绿色创新资源还是以初期的低技术含量的绿色创新资源为主,由于我国制造业绿色创新系统各主体的绿色创新水平有限,对于FDI流入的各创新资源吸收能力有限,因而随着外资企业的进入,外资企业以其较强的绿色创新能力占领我国制造业的绿色产品市场。考虑到绿色产品收益的不确定性以及外资企业进入可能给我国制造业企业带来的损失,不少企业对于绿色产品创新的动力不足,进而降低了我国制造业绿色创新系统各主体的绿色产品市场开拓能力。

基于以上综合分析,本研究对于我国制造业实现经济效益与环境效益的统一具有一定的指导作用。要使FDI在提升我国制造业绿色创新系统绿色创新能力方面发挥更大的作用,其关键在于提升我国制造业绿色创新系统各主体自身的绿色创新水平及其吸收能力,进而迫使外资企业必须通过加大绿色创新力度或投入更多的绿色创新资源来维持其在我国制造业市场的垄断地位,增进FDI的外溢效应。

在积极引进FDI的同时,我国制造业绿色创新系统各主体还应注意到外资企业对于我国生态环境的影响,避免“污染避难所效应”的出现。“污染避难所效应”是由于发达国家和发展中国家对于环境标准上存在着一定的差异,因此对环境有污染的产业从环境标准高的国家转向环境标准低的国家,为防止FDI流入对我国生态环境产生更多的负面影响,实现我国制造业绿色创新系统的可持续发展,我国政府应提高环境标准,进行环境规制,进而防止这一现象的发生。

[1]Girma S,Gong Y,H Gorg.“Can You Teach Old Dragons New Tricks?FDI and Innovation Activity in Chinese Stateowned Enterprises[J].GEP Research Paper,2006,34.

[2]Chang C,Robin S.Doing R&D and Importing Technologies:The Critical Importance of Firm Size in Taiwan Manufac-turing Industries[J].Review of Industrial Organization,2006,29(3):253-278.

[3]范承泽,胡一帆,郑红亮.FDI对国内企业技术创新影响的理论与实证研究[J].经济研究,2008(1):89-102.

[4]刘贵鹏,韩先锋,宋文飞.基于价值链视角的中国工业行业研发创新双环节效率研究[J].科学学与科学技术管理,2012(6):42-50.

[5]白 嘉,韩先锋,宋文飞.FDI溢出效应、环境规制与双环节R&D创新——基于工业分行业的经验研究[J].科学学与科学技术管理,2013(1):56-66.

[6]Girma R Wakelin D.Industrial Development,Globalization and Multinational Enterprises:New Realities for Developing Countries[J].Oxford Development Studies 2004(2):331-339.

[7]Eskeland G S,Harrison A E.Moving to Greener Pastures?Multinationals and the Pollution Haven Hypothesis[J].Journal of Development Economics,2003,70(1):1-23.

[8]李子豪,刘辉煌.外商直接投资的环境效应——基于中国36个工业部门数据的实证研究[J].系统工程,2010,(11):59-64.

[9]Caldera M M,Ward,J M Using Resource——Based Theory Tolnterpret the Successful Ado Optioned Use of Information Systems and Technology in Manufacturing Small and Mediumsized Enterprises[J].European Journal of Information Systems,2003(12):127-14.

[10]Mingfeng Tang,et al.Betting on Indigenous Innovation or Relying on FDI:The Chinese Strategy for Catching-Up[J]Technology inSociety,2011(33):23-35.

[11]尚 涛,樊增强,冯宗宪.跨国公司在华R&D投资与我国国家创新系统建设[J].中国科技论坛,2007(1):42-46.

[12]肖雁飞,沈玉芳.国际跨国公司R&D决策行为规律和趋势研究[J].科学管理研究,2007(1):93-97.

[13]张卫红.企业创新资源对FDI技术外溢的影响分析[J].改革与战略,2010(11):76-78.

[14]Knut Blind,Andre Jungmittag.Foreign Direct Investment,Imports and Innovations in the Service Industry[J].Review of Industrial Organization,2004(25):205-227.

[15]UNCTAD.World Investment Report:Foreign Direct Investment and the Challenge of Development[R].United Nations,Geneva,1999.

[16]Wei Y,Liu X,Parker D,et al.The Regional Distribution of Foreign Direct Investment in China [J].Regional Studies,1999,33(9):857-867.

[17]HUBERJ.Pioneer Countries and the Global Diffusion of Environmental Innovations:Theses from the Viewpoint of Ecological Modernization Theory [J].GlobalEnvironmental Change,2008,18(3):86-132.

[18]Kemeny T.Does Foreign Direct Investment Drive Technological Upgrading?[J].World Development,2010,38(11):1543-1554.

[19]Braun E,Wield D.Regulation as a Means for the Social Control of Technology[J].Technology Analysis& Strategic Management,1994,6(3):259-272.

[20]宋马林,王舒鸿,汝慧萍,等.基于省际面板数据的FDI绿色创新能力统计分析[J].中国软科学,2010(5):143-151.

[21]张 伟,李虎林,安学兵.利用FDI增强我国绿色创新能力的理论模型与思路探讨[J].管理世界,2011(12):170-171.

[22]张 伟,包雪颖,郑 婕.外商投资环境规制与东道国绿色创新研究综述[J].经济学动态,2012(11).

[23]Andonava L B.Openness and the Environment in Central and Eastern Europe:Can Trade and Foreign Investment Stimulate Better Environmental Management in Enterprises?[J].The Journal of Environment Development,2003,12(2):177-204.

[24]柴志贤.FDI推动了中国工业绿色生产率的增长吗?[J].经济论坛,2011(9):105-107.

[25]张 成.内资和外资:谁更有利于环境保护——来自我国工业部门面板数据的经验分析[J].国际贸易问题,2011(2).

[26]Henry W Chesbrough.Open Innovation:The New Imperative for Creating and Profiting from Technology[M].北京:清华大学出版社,2005:7-9.

[27]李武威.外资研发、技术创新资源投入与本土企业创新绩效:命题与模型[J].情报杂志,2012,31(6):191-196.

[28]Branstetter L.Is Foreign Direct Investment a Channel of Knowledge Spillover?Evidence From Japan's FDI in the United States[J].Journal of International Economics,2006,68(2):325-344.

[29]Grant R M.The Resource-based Theory of Competitive Advantage:Implications for Strategy Formation[J].California Management Review,1991,33(3):114-135.

[30]Slaughter M J.Does Inward Foreign Direct Investment Contribute to Skill Upgrading in Developing Countries?[J].Prepared for New School University's CEPA Conference.2002.

[31]Hollis& Chenery.Patterns of Industrial Growth[J].American Economical Review,1960:76.

[32]余 浩,岳彩同,汪彦斌.行业差异和FDI对全要素生产率的影响——基于中国大中型制造业的实证分析[J].技术经济,2012(9).

[33]王海燕.国内外创新环境研究[J].科学研究,2004,(4):28-32.

[34]张中元,赵国庆.FDI、环境规制与技术进步——基于中国省级数据的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2012(4):19-32.

[35]杨 燕,高山行.创新驱动、自主性与创新绩效的关系实证研究[J].科学学研究,2011(10):1568-1576.

[36]杨发明,许庆瑞.企业绿色技术创新研究[J].中国软科学,1998(3):47-51.

[37]王名福.论企业技术创新信息问题[J].科技进步与对策,2004(4):61-65.

[38]He C.Foreign Manufacturing Investment in China:The role of Industrial Agglomeration and Industrial Linkages[J].China & World Economy,2008,16(1):82-99.

[39]陈菲琼,任 森.创新资源集聚的主导因素研究:以浙江为例[J].科研管理,2011,32(1):89-96.

[40]Teece D J,Pisano G,Shuen A.Dynamic Capabilities and Strategic Management[J].Strategic Management Journal,1997,18(7):509-533.

[41]谢科范,董芹芹,陈 云.基于资源集成的自主创新模式辨析[J].科学学研究,2007(S1):110-113.

[42]刘善仕,刘婷婷,刘向阳.人力资源管理系统、创新能力与组织绩效关系——以高新技术企业为例[J].科学学研究,2007(4):754-771.

[43]Cano C p,Cano p Q.Human Resources Management and Its Impact on Innovation Performance in Companies[J].Interactional Journal of Technology Management,2006,35(1/4):11-28.

[44]Renaud Bellais.Post Keynesian Theory,Technology Policy,and Long Term Growth [J].Journal of Post Key nesian E-conomies,2004,26(3):419-444.

[45]窦鹏辉,陈诗波.我国科技创新能力的绩效评估与影响因素分析[J].科技进步与对策,2012(7):133-138.

[46]党亚茹,孟彩红.基于DEA的省区科技物力资源效能发展评价[J].科技管理研究,2011(16):66-72.

[47]Stewart F.International Technology Transfer:Issues and Policy Options[R].World Bank,Staff Working Paper,1979,No.344.

[48]Schoenecker T,Swanson L.Indicators of Firm Technological Capability:Validity and Performance Implications[J].IEEE Transactions on Engineering Management,2002,49(1):36-44.

[49]Franz Todtling,Patrick Lehner,Alexander Kaufmann.Do Different Types of Innovation Rely on Specific Kinds of Knowledge Interactions?[J].Techinnovation,2009,29(1):59-71.

[50]Feeney R.Development,Innovation and Natural Resources:The Latin-American Case[J].Journal of Interdisciplinary Economies,2009,20(1/2):149-166.

[51]Dhanaraj C,Lyles M A,Steensma H K,et al.Managingtacit and Explicit Knowledge Transfer in IJVs:The Role of Relational Embeddedness and the Impact on Performance[J].Journal of International Business Studies,2004,35(5):428-442.

[52]Kokko A,Zejan M.Local Technological Capability and Productivity Spillovers from FDI in the Uruguayan Manufacturing Sector[J].Journal of Development Studies,1996,32(4):602-611.

[53]Sjoholm F.Productivity Growth in Indonesia:The Role of Regional Characteristics and Foreign Direct Investment[J].Economic Development and Culture Change,1999,47(3):559-568.

[54]薄文广,马先标,冼国明.外国直接投资对于中国技术创新作用的影响分析[J].中国软科学,2005(11):45-51.

[55]Bo Cheng,Xi Zhi Wu.A Assessing Local Influence in PLS Regressions by the Second Order Approach.[J].Statisties& Probability Letters,2001(53):113-121.

[56]温忠麟,张 雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004,36(5):614-620.