全球沉积盆地的类型及演化特征

2014-05-16康玉柱

康玉柱

中国石化石油勘探开发研究院

全球共发育上千个沉积盆地,它们的形成演化以及所经历的构造作用非常复杂,国内外的许多专家、学者都对沉积盆地类型进行过多种划分,但目前尚未达成共识。笔者基于对全球主要大型盆地进行的几十年的研究工作成果,对沉积盆地提出以下划分标准:①大地构造背景及环境、构造体系特征、地球动力学因素等;②盆地形成演化及纵横向结构特征;③盆地充填沉积及相变。据此将上千个沉积盆地总体上划分为3大类型:克拉通盆地、断陷盆地、前陆盆地等。不同类型的沉积盆地其演化特征、沉积体系及油气分布规律等均有着很大的区别。因此,研究盆地类型及盆地演化特征,不但可以丰富石油地质理论,而且对油气勘探工作也有着重要的指导作用。

1 古生代克拉通盆地

1.1 克拉通盆地的概念

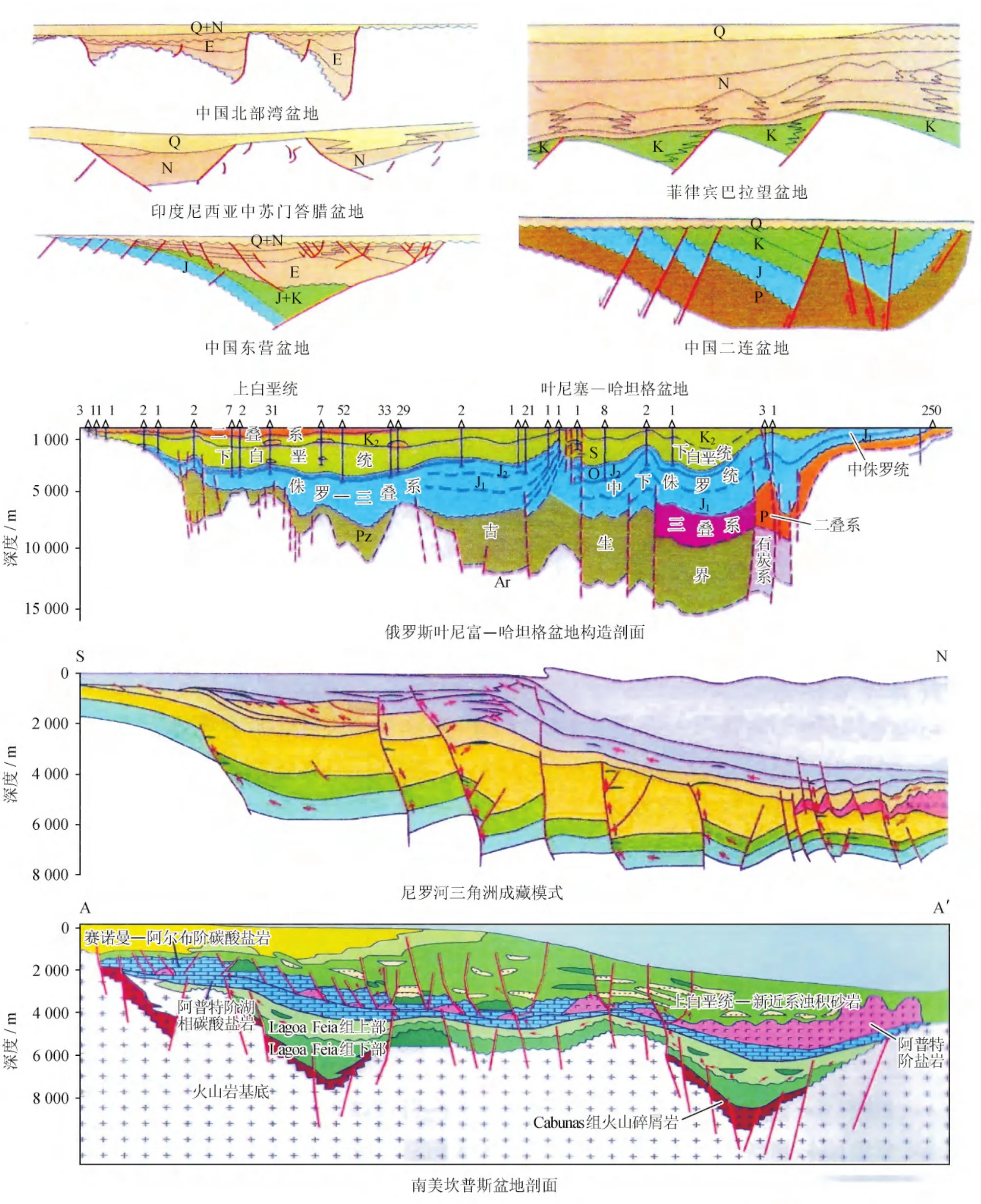

克拉通盆地的概念:有广泛沉积、—般规模较大,以浅海相沉积为主,构造活动相对稳定,岩浆活动较弱,多呈碟状、大而平缓的沉积盆地。该类盆地主要发育在古生代及中生代早期。全球克拉通盆地分布广泛,在各大地块均有。如中国塔里木、四川、鄂尔多斯盆地,俄罗斯西伯利亚盆地,美国密执安、二叠盆地,中东波斯湾盆地,非洲利比亚木祖克盆地等(图1)[1-2]。

1.2 克拉通盆地的演化

1.2.1 中国克拉通盆地的演化

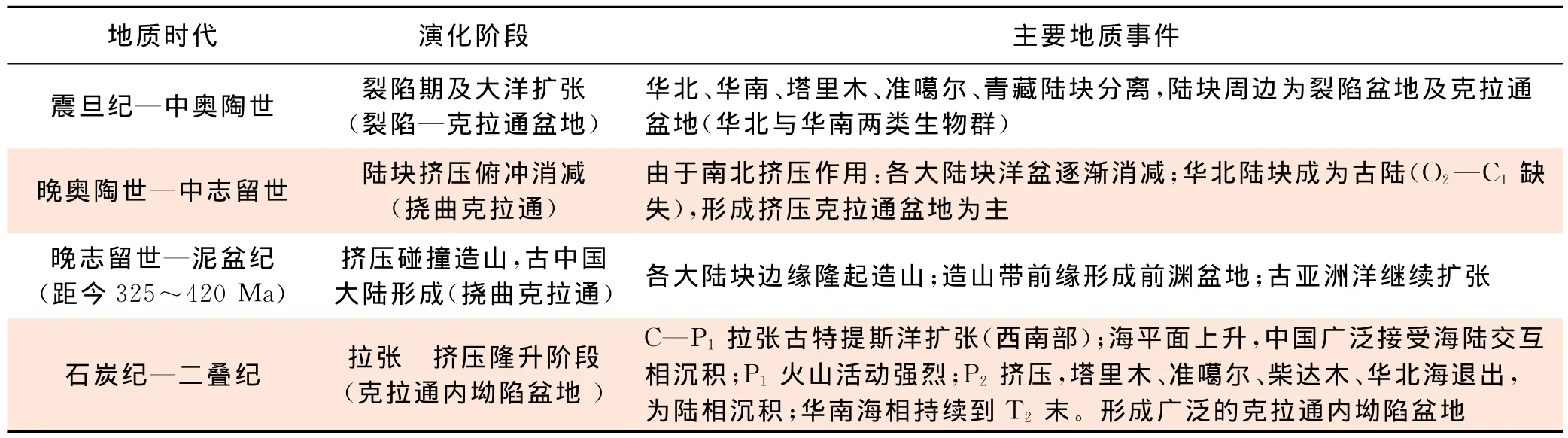

中国大陆的形成及演化情况如表1所示。

中国克拉通盆地演化共分4个阶段(表2),塔里木、华北、扬子等古生代克拉通盆地演化特征如图2所示[3-6]。

1.2.1.1 裂陷—克拉通盆地演化阶段(Z—O2)

图1 全球典型克拉通盆地剖面图

表1 中国大陆形成与演化表

表2 中国克拉通盆地震旦纪—古生代演化阶段表

图2 中国华南—塔里木—准噶尔—西伯利亚古生代盆地演化剖面图

震旦纪早期—早寒武世昆仑—秦岭裂谷带已扩张成洋盆,发育了完整的洋脊型蛇绿岩套,华南陆块与华北—塔里木—柴达木陆块分离。此时,后3个陆块尚未分离,遍布于华北陆块南缘,如河淮、豫西、北秦岭、北祁连镜铁山、北山,柴达木陆块欧龙布鲁克、阿尔金山,塔里木陆块鲁克塔格等地,震旦系—下寒武统冰碛岩是充分的证据。祁连—阿尔金的裂谷期延续到中寒武世早期。甘肃郭米寺一带早寒武世晚期—中寒武世早期大面积出露的富钠酸性火山岩和少量双峰式基性火山岩,含有多金属硫化矿产的较深水硅泥质沉积标志了裂谷轴之所在。中寒武世中晚期洋脊型—裂谷型蛇绿岩的出现表明北祁连已从裂谷阶段演化到了洋盆阶段。这时塔里木陆块和柴达木陆块与华北陆块分离成为3个独立的陆块。

北祁连和昆仑—秦岭洋一起组成古中国洋,其中后者是主洋盆。

由于古中国洋的扩张,华北陆块南缘、塔里木陆块东南—南缘、柴达木陆块两侧和华南陆块北缘从边缘裂谷发展为大西洋型离散边缘,而陆内裂谷则分别形成贺兰拗拉槽和龙门山裂陷盆地。因而,各地块边缘为裂陷盆地,向内变成克拉通盆地。有些区段,如西昆仑和北祁连在中—晚寒武世就开始了早期俯冲。西昆仑新藏公路库地一带早期的洋内俯冲形成洋内弧,有岛弧型钙碱质安山岩、玄武安山岩、安山角砾岩和蛇纹质—安山质火山复理石直接覆盖在大洋拉斑玄武岩、碧玉岩之上。接着洋盆向两侧俯冲,形成南、北两个陆缘深成岩浆带(距今460~520Ma)。北祁连昌马—清水沟—百经寺一线分布有晚寒武世高压蓝片岩变质带和俯冲杂岩以及早中奥陶世含基质岩石的砾岩,表明该时期之前也曾有过一次洋壳俯冲和蛇绿岩的构造侵位和剥蚀作用。但广泛存在于北祁连玉石沟—昌马的中奥陶世蛇绿岩和秦岭的拉斑玄武岩Rb-Sr全岩等时线年龄为距今447.8~41.9Ma(张国伟等,1988)。这使我们相信,就整个古中国洋而言,扩张作用持续到早中奥陶世,洋壳达到最大宽度。

1.2.1.2 俯冲消减古克拉通盆演化阶段(O3—S2)

晚奥陶世初期,古中国洋进入以俯冲为主的阶段,此时洋盆虽然还在扩张,但其速度已抵不上俯冲速度,洋盆逐渐消减。据对秦岭地区的研究成果,洋盆扩张速度为0.9cm/a,俯冲速度为4.2cm/a,洋盆以3.3 cm/a的速度消减。俯冲时,在俯冲带首先引起的地质事件之一是变质作用,稍后在上驮陆块形成活动大陆边缘。因此双变质带和活动大陆边缘是鉴别古俯冲带位置、时距和指向的主要标志。对变质带和活动边缘配置情况的研究表明:古中国洋各区段具有不同的消减方式。

在昆仑—秦岭洋东段东秦岭地区,从陕西商县、丹凤、商南,经河南西峡到信阳,东西延伸千余米的洋壳蛇绿岩带中发育低温高压变质带(榴辉岩、蓝闪石)(叶大年,1979;安三元,1985),其北平行分布着以矽线石为特征矿物的高温低压变质带,组成双变质带。这时在上驮陆块——华北陆块南缘的早期被动边缘转化为弧盆系活动大陆边缘,而华南陆块北缘仍保持被动边缘构造/建造特征。因此,古中国洋的东段俯冲极性是向北的,具明显的张性弧特征(秦德余等,1992)。阿尔金断裂以西的西昆仑段为双向俯冲,两侧形成具有压性特征的深成岩浆弧。位于两者之间的东昆仑段具有与西段相似的性质,为向北单向俯冲及张性弧,而弧后有明显的扩张洋盆(祁曼塔格弧后洋盆)。形成岛弧火山岩的同位素年龄(丹凤群,奥陶系—志留系)距今447Ma左右,另外参考岛弧花岗岩同位素年龄(距今425~382Ma),推定昆秦主洋盆俯冲起始时间为距今477Ma左右,相当于晚奥陶世早期,结束于志留纪晚期。俯冲消减作用持续了50~75Ma,是一个相当长的过程。

1.2.1.3 挤压隆升阶段(S3—D)

古中国洋经历了晚奥陶世—志留纪俯冲,洋盆逐渐消减殆尽,两侧陆块(或岛弧)逐渐接近,最后于晚志留世—泥盆纪发生碰撞,陆块边缘强烈变形隆升,碰撞型花岗岩岩基侵入(距今325~420Ma)形成规模巨大的秦—祁—昆造山系。华北、塔里木、柴达木和华南诸陆块重新拼合,形成古中国联合陆块。在造山系前陆或(和)弧后区因构造负载、地壳挠曲产生碰撞前渊。

1.2.1.4 拉张—挤压克拉通内坳陷盆地演化阶段(C—P)

早石炭世外特提斯洋和古亚洲洋扩张,海平面上升主要为浅海相沉积,到晚石炭世晚期来自于南北挤压,海平面下降,局部地区变成陆地。

早二叠世再次拉张作用,不少地区海平面上升,但准噶尔、天山南部及塔里木出现裂谷,有大量火山喷发,在内蒙古贺根山及东北张广才岭、大兴安岭等也有裂谷并伴有火山喷发活动。

晚二叠世,海水基本退出,中国北方大陆为陆相充填,中国南方仍为浅海相,为陆表海沉积,一直延伸到中三叠世末。

1.2.2 西伯利亚盆地演化

该盆地是一个巨大的克拉通盆地,它从里菲系到上古生界经历早期边缘裂陷和内部克拉通到二叠纪末全面克拉通化。中新生代,在克拉通基础上进—步形成了新的克拉通盆地。因而,该盆地演化经历了3个阶段:里菲系—古生代克拉通、早三叠世裂陷—克拉通、中新生代克拉通。

1.2.3 美国二叠盆地

1)拉张克拉通演化阶段(C-—O):该盆地在前寒武系变质岩基底之上广泛发育上寒武统—奥陶系海相沉积,分布广泛。

2)挤压克拉通盆地演化阶段(S—D):这一时期,是在挤压背景下以抬升为主,部分地区缺失中下志留统及中上泥盆统,形成了坳隆的构造格局,与中国塔里木、扬子克拉通相似。

3)拉张—挤压克拉通盆地演化阶段(C—P):从石炭纪开始为拉张环境,海平面上升,广泛发育海相沉积体系。晚期在挤压背景下海平面下降部分地区为陆相沉积,与中国塔里木克拉通相似。

1.3 克拉通盆地的特征

克拉通盆地一般具有以下主要特征。

1)—般离地块边缘较远,底部多为陆壳,沉积充填厚度介于3 000~6 000m,横向变化幅度不大[7,9]。

2)盆地面积大,平面上多呈圆形或椭圆形,纵向剖面则显示为碟状。

3)盆地沉积速率较低,具多旋回沉降特征。

4)盆地内构造较简单,多呈平缓隆坳状,岩浆活动较微弱。

5)盆地内部主要沉积浅海相的碳酸盐岩及碎屑岩。

1.4 油气资源潜力

该类盆地在全球分布最广,具有多时代成油组合(震旦系—奥陶系、志留系—泥盆系、石炭系—二叠系等),目前油气勘查程度最低,油气资源潜力最大。

2 中新生代断陷盆地

断陷盆地是在拉张背景下,在地壳和岩石圈伸展、变薄作用下,受正断裂控制所形成的,一般经历早期断陷和晚期坳陷所形成的盆地。全球断陷盆地十分发育且主要发育在中新生代(图3)。

随着断陷发展,基底滚动式沉降,造成挠曲顶部的塌陷,形成复杂的块断结构。

2.1 断陷盆地构造带划分

1)断阶带:为1条或多条组合的主断层断阶带。形成块断构造,控制断陷沉积发育,断阶附近往往形成反牵引褶曲。在复合犁式断面情况下形成复杂的挠曲块断构造,成为重要的油气圈闭。

2)深坳带:是受主断层控制强烈下陷的坳陷,沉积以深水相为主,往往接受断阶小型冲积扇及其浊积沉积的混入,坳陷结构比较简单,沉积厚度向外逐渐减薄,是重要的油源岩分布位置。

3)斜坡带:是坳陷向外沉积厚度迅速变化的部位,以三角洲相为主。由于基底滚动挠曲,断块发育,形成沉积—构造活跃而复杂的地带,但由于邻近油源,因而块断构造和岩相变化带便成为重要的油气聚集地带。

从各大陆目前断陷盆地发育的背景来看,虽然都是在隆起基础上伸展形成的,但在具体形成方式上各有不同,大体上可分3类:①在基底挤压隆起上因纵张破裂形成,例如松辽盆地侏罗纪断陷,盆地内火山岩系发育;②在挤榨带推覆体前锋顺断层反向重力滑落形成的重力滑动盆地,一般这种盆地规模不大,沉降幅度也小;③沿大型扭动走滑带因扭裂松弛而转化形成的断陷。它们往往在深部与壳内或壳幔之间的韧性滑动带相接而形成断陷群。目前这种转化形式的盆地已成为中国重要的油气生产区。

发育的断陷群以斜列、交切、对生等各种形式组合,导致不同的断陷并列结构。其中对生结构形成并列的中央隆起构造带成了重要的油气聚集带。

断陷盆地中晚期断陷作用消失而转化为区域性挠曲沉降坳陷。坳陷沉降不大,表现为区域性碟形坳陷,如中国华北和苏北新近纪以来现在的沉积坳陷以及松辽中晚白垩世坳陷。它们披覆在分割性的断陷、断凸上形成统一的沉降坳陷。这种盆地主要分布东南亚、美国东西海岸、墨西哥湾及非洲东西海岸等地区。

4)断陷盆地主要发育两套油气成藏组合:早期断陷和晚期坳陷油气成藏组合。

2.2 断陷盆地的特征

断陷盆地一般具有以下主要特征。

1)该类盆地的形成主要受正断裂的控制,主要分布在中新生代。

2)沉积速率快,相变大。

3)构造较复杂,断裂发育,圈闭类型多样。

2.3 油气资源潜力

该类盆地一般发育两套油气成藏组合,油气分布多与断裂有关,油气资源潜力大。

3 前陆盆地

前陆盆地是造山带隆升向台内逆冲形成的前缘坳陷,全球的前陆盆地主要分为2大类,即:海相前陆盆地和陆相前陆盆地。其充填物主要来源于相邻造山带,沉积剖面呈箕状,沉积厚度从造山带向台内变薄。

这类盆地主要发育于中新生代,主要分布在中国西部,中东、俄罗斯、美洲、非洲等国家和地区(图4)。

图3 全球典型断陷盆地剖面图

3.1 中新生代前陆盆地

前陆盆地形成的地应力性质主要为挤压应力、扭应力、压扭应力等,其相应的盆地类型包括以下4种[8,11-12](图4~7)。

1)逆冲前陆盆地:又细分为单逆冲前陆盆地(如中国的乌鲁木齐、库车、吐—哈、叶城、伊宁前陆盆地)和双逆冲前陆盆地。

2)走滑前陆盆地:如美国北极斜坡盆地、中东扎格洛斯盆地。

3)逆冲+走滑前陆盆地。

4)逆冲+超覆前陆盆地。

图4 全球典型前陆盆地剖面图

图5 南美普图马约—奥连特—马拉农盆地剖面图

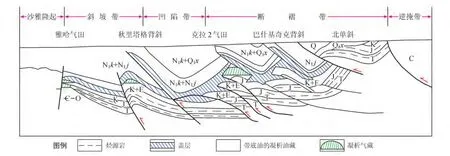

图6 中国塔里木盆地北部库车前陆路盆地构造剖面示意图

3.2 前陆盆地演化

根据我国新疆地区前陆盆地演化、构造运动及沉积发育特征,将中新生代前陆盆地划分为3个演化阶段。

图7 中亚地区扎格罗斯前陆盆地构造剖面图

3.2.1 早期前陆演化阶段(T—J)

根据现有资料这一时期可分为以下两种性质的沉积类型。

3.2.1.1 断陷型沉积

如塔里木盆地的各前陆盆地早期(T—J)均为断陷型沉积。这套较早的含煤沉积体系,仅发育在靠近造山带前缘的狭长地带。

3.2.1.2 坳陷型沉积

如准噶尔盆地乌鲁木齐前陆盆地,三叠系—侏罗系这套含煤系地层广泛分布于盆地内,厚度介于2 000~3 000m,有从山前向盆内厚度逐渐变薄的特点。

3.2.2 中期前陆演化阶段(K—E)

这一演化时期沉积类型是从断陷型向坳陷型过渡并形成坳陷型沉积,沉积一套河流—浅湖相砂泥岩夹膏泥岩,厚度大,介于2 000~3 000m。如塔里木盆地白垩系—古近系广泛超覆于三叠系—侏罗系沉积范围,乌鲁木齐前陆盆地仍然为坳陷型沉积。

3.2.3 晚期前陆演化阶段(N—Q)

为快速沉降和挤压变形时期。这一时期各前陆盆地由于周缘造山带快速隆起,导致其相应前陆盆地快速沉降,沉积一套河流—浅湖相碎屑岩,局部夹膏泥岩,厚度介于1 000~2 500m,并伴有强烈的挤压变形作用。喀什前陆盆地这时期沉积厚度可达近万米;乌鲁木齐、库车、叶城等前陆盆地此时沉积厚度也介于3 500~5 000m。

另外,由于印度地块向本区强烈挤压,使各前陆盆地产生一系列叠瓦式逆冲断裂带,并形成2~3排断裂褶皱带。

3.3 构造变形特征

3.3.1 构造带划分

根据前陆盆地演化、沉积及构造特征将其划分为4个带:逆掩带、断褶带、凹陷带及斜坡带。

1)逆掩带:逆掩带是造山带向盆内逆冲被掩盖的部分。新疆地区各前陆盆地逆冲的距离不等。乌鲁木齐前陆盆地逆冲距离为40~60km,库车前陆盆地南天山造山带向南逆冲距离为30~40km,叶城前陆盆地昆仑山造山带向北逆冲距离为60~100km。

2)断褶带:由于造山带的强烈挤压,靠近逆掩带形成一系列的断裂褶皱带(简称断褶带),一般有2~3排,有的可形成4排。

3)凹陷带:邻近断褶带内侧往往形成凹陷带,是中新生代沉积厚度最大、下凹最深的部位。如乌鲁木齐前陆盆地的昌吉凹陷、库车前陆盆地和拜城—阳霞凹陷、叶城前陆盆地的皮山凹陷等。

4)斜坡带:斜坡带即凹陷带与前缘隆起之间的过渡地区,在沉积构造上均显示为斜坡。如乌鲁木齐前陆盆地从芳草湖—莫索湾为斜坡带,库车前陆盆地斜坡带从秋里塔格—牙南断裂为斜坡带,叶城前陆盆地从皮山北—玛扎塔克断裂为麦盖提斜坡带等。

5)构造样式:根据现有的物探、地质资料,将前陆盆地构造样式划分为8种构造模式:挤压背斜、滑脱背斜、牵引背斜、断背斜、背冲构造、双重构造、叠瓦构造、盐构造。

3.3.2 构造发育特点

1)断裂起主导作用。

2)断裂形成主要在喜马拉雅期且为逆冲性质。

3)褶皱强度从造山带向盆内变弱。

4)存在几个滑脱层。

3.4 油气资源潜力

该类盆地一般存在2~3个油气成藏组合,油气资源潜力较大。

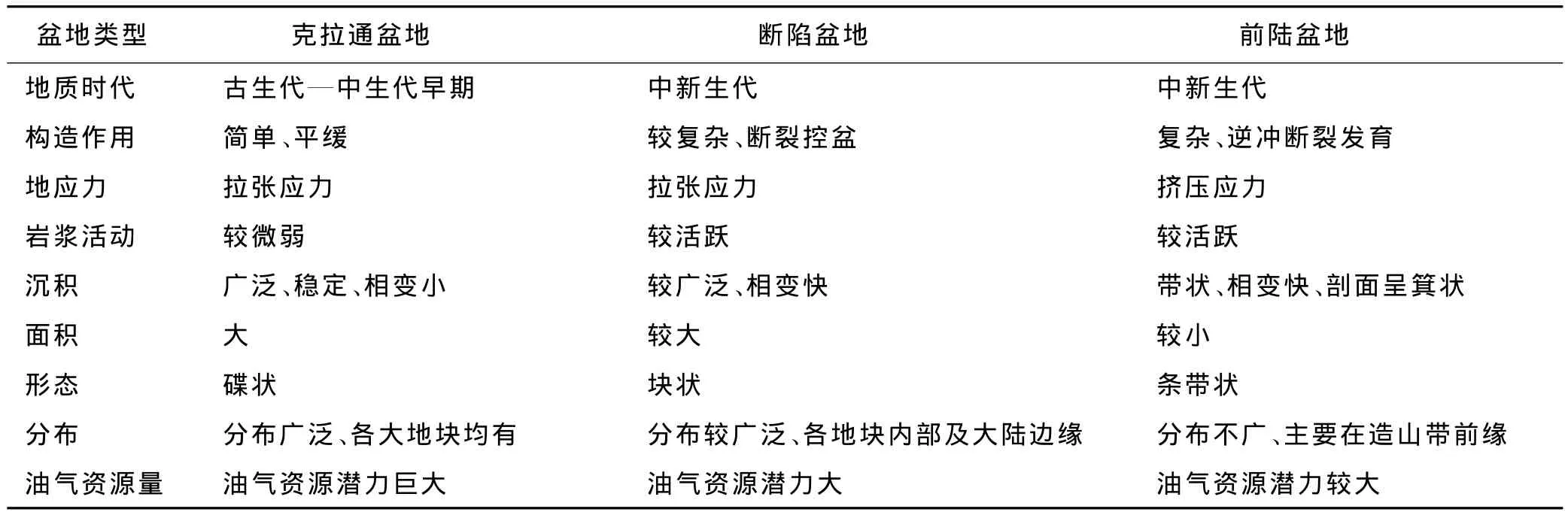

4 全球3大类沉积盆地特征对比

全球3大类型盆地的生成演化及结构等方面特征有着明显的区别[6-7]:①克拉通盆地一般发育在古生代和中生代早期,它的构造较稳定、岩浆活动微弱,沉积面积大而广泛,具有旋回性的特征,它是全球分布最广的一种盆地类型;②断陷盆地主要发育在中新生代,它是在拉张断裂作用下形成的盆地,其沉积受断裂控制,一般到盆地演化晚期转化为凹陷型,故有的学者又称之为断凹盆地,在演化过程中常伴有岩浆活动,沉积相变快,这类盆地在全球分布较广,主要发育在地块内和大陆边缘地区;③前陆盆地主要发育于中新生代,它主要是在压性应力作用下,造山带挤压逆冲形成的前陆凹陷,沉积物主要来源于相邻的造山带,盆地沉积剖面呈箕状,相变快、厚度变化也大,在全球主要分布于各中新生代造山带前缘,沿造山带呈狭长状分布。至于三者的油气资源丰度状况,笔者认为克拉通盆地优于断陷盆地,前陆盆地相对较差(表3)。

表3 全球3大类型盆地特征对比表

5 结束语

1)全球主要沉积盆地多达数千个,多年来,国内外专家、学者们对沉积盆地类型的划分众说纷纭。笔者从盆地构造演化、沉积体系及结构特征等方面,将全球主要沉积盆地划分为3大类型:古生代克拉通盆地、中新生代断陷盆地及中新生代前陆盆地。

2)比较分析各类盆地发育分布及油气资源潜力后认为,古生代克拉通盆地分布最广、油气资源潜力也最大,中新生代断陷盆地次之,而中新生代前陆盆地则较差。

[1]李国玉,金之钧.新编世界含油气盆地图集[M].北京:石油工业出版社,2005.LI Guoyu,JIN Zhijun.World atlas of oil and gas basins(New)[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2005.

[2]童晓光.世界石油勘探开发图集:独联体地区分册[M].北京:石油工业出版社,2004.TONG Xiaoguang.Atlas of world petroleum exploration and development:The CIS region[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2004.

[3]胡文海,陈冬晴.美国油气田油气分布规律和勘探经验[M].北京:石油工业出版社,1995.HU Wenhai,CHEN Dongqing.USA oil or gas distribution law and exploration experience[M].Beijing:Petroleum Industry Press,1995.

[4]康玉柱.世界油气资源潜力及中国海外油气发展战略思考[J].天然气工业,2013,33(3):1-4.KANG Yuzhu.Strategic thinking of the development of oil and gas resources in the world and China overseas oil and gas potential[J].Natural Gas Industry,2013,33(3):1-4.

[5]黄汲清.中国大地构造特征研究[M].北京:地质出版社,1994.HUANG Jiqing.Study on the tectonic characteristics of China[M].Beijing:Geological Publishing House,1994.

[6]康玉柱.中国三大类型盆地油气分布规律[J].新疆石油地质,2012,22(6):621-639.KANG Yuzhu.Regularities of oil and gas distribution in China′s three major types of basins[J].Xinjiang Petroleum Geology,2012,22(6):621-639.

[7]康玉柱.中国古生代海相油气地质学[M].北京:地质出版社,2010.KANG Yuzhu.Paleozoic marine oil and gas geology in China[M].Beijing:Geological Publishing House,2010.

[8]康玉柱.新疆前陆盆地成油特征[M].乌鲁木齐:新疆科技出版社,2008.KANG Yuzhu.Characteristics of oil-gas formation in Xinjiang foreland basin[M].Urumqi:Xinjiang Scientific &Technological Publishing House,2008.

[9]张渝昌,张荷,孙肇才,等.中国含油气盆地原型分析[M].南京:南京大学出版社,1997.ZHANG Yuchang,ZHANG He,SUN Zhaocai,et al.Prototype analysis of petroliferous basin in China[M].Nanjing:Nanjing University Press,1997.

[10]郭正吾.四川盆地形成与演化特征[M].北京:地质出版社,1996.GUO Zhengwu.Formation and evolution characteristics of Sichuan Basin[M].Beijing:Geological Publishing House,1996.

[11]康玉柱.中国西北地区油气地质特征及资源评价[M].乌鲁木齐:新疆科技出版社,1996.KANG Yuzhu.Petroleum geology and resource assessment in the Northwestern China[M].Urumqi:Xinjiang Scientific & Technological Publishing House,1996.

[12]康玉柱.中国主要盆地油气分布规律及勘探经验[M].乌鲁木齐:新疆科技出版社,1997.KANG Yuzhu.Oil and gas distribution regularities and exploration experiences of mainly basins in China[M].Urumqi:Xinjiang Scientific & Technological Publishing House,1997.