《公孙龙子》新解

2014-05-12杨菊生

杨菊生

(南京财经大学,江苏 南京 210042)

《公孙龙子》新解

杨菊生

(南京财经大学,江苏 南京 210042)

一般认为,公孙龙是唯心主义诡辩家。这是对其著作错误解读作出的错误判断。他的物位思想,是名位思想的理论基础。他通过君臣关系的分析,认为君臣当位则国家治(通),君臣错位则国家乱(变)。在对坚白石、白马的分析中,公孙龙洞察出个别与一般的差异,并采用剥离“繁辞”(坚、白)的方法,发现了“独而正”(石形、马形)的共相。他认为万物以形分类,“物莫非指”犹“物莫非形”;“指”是共相,是“一般物”,它存在于“个别物”(物指)中,又不同于“个别物”。“指非指”是“白马非马”的公式化表述。所谓的“离坚白派”与“合同异派”的对立和斗争,基本上不存在。

公孙龙;物位;治乱;共相;形状

公孙龙,战国时赵国人。《公孙龙子》一书,现存6篇,除《迹府》一篇为后人介绍他的生平事迹外,其余5篇应为公孙龙本人撰写。一般认为,公孙龙是唯心主义诡辩家,故常被列为批判对象。本文拟对《公孙龙子》提供另一种解读方法,进而对公孙龙其人其思想给以重新评价。

一、物位思想:名位思想的理论基础

所谓物位思想,是指万物产生出来后,在自然界大家庭中,必有一固定位子,如同我们去剧场看戏,买了票后对号入座一般。物位思想也可称为物格思想,是说天下每一物皆处于一定的时空位置,犹如网络中的一个方格,中药店中的一个药柜或药盒。天生我物必有位。《名实论》说:“天地与其所产者,物也;物以物其所物而不过焉,实也;实以实其所实而不旷焉,位也;出其所位非位,位其所位,正也。”这段内容,描述了万物从产生到对号入座的全过程,与《周易·序卦传》“有天地,然后万物生焉,盈天地之间唯万物”相似,强调了世界的物质性及其运行规律的客观性。比较起来,公孙龙的论述更为全面而深刻。他提出了他的物位思想,强调了万物“位其所位”的重要性。具体来说,公孙龙在这里表达了四层意思:“物也”句是说,天地万物是客观存在;“实也”句是说,万物适时生长,形成实体;“位也”句是说,万物形成实体后,找到自己的位子坐上去,勿使位子空着;“正也”句是说,只有位其所位,才是正道。

对于这段内容的错误解读,表现在两个方面。一是认为公孙龙所说的“物”是没有物质性内涵的,它是天地万物的创造者。这以侯外庐等为代表。他们断言公孙龙所说的“物”,乃是“天地万物的最后原因,似是‘神’的代名词”。[1]448在他们笔下,客观存在着的、涵盖了“天地与其所产者”的“物”,被消解得无影无踪;与此同时,“物”升天变成了“神”,变成了“最后原因”的造物主。他们说,“物以物其所物而不过焉”中的第一个“物”字,就是《指物论》中的“指”:这个“指”是个“观念的东西”,它可以“直接转化为‘物指’,无须借物而显现”;而当这个“‘指’转化为‘物指’,因而有‘物’”,才有“‘天地与其所产者’的个别的物概念”。[1]451-453他们先把“物”神化为“指”,再由“指”物化为天地万物,为我们描述了造物主的“造物过程”。他们用柏拉图的理念论解读公孙龙所说的“物”字,其结果必然走上否定客观世界、肯定上帝存在的歧途。这是对读者的一种误导。二是认为“不过”和“不旷”是正名的原则和标准。这以庞朴为代表。他将“过”字解读为“过分”,即多了一点什么;将“旷”字实际解读为“欠缺”,即少了点什么。例如以马命白马,则为“过”,以白马为马,则为“旷”;前者多了一个“白”,后者少了一个“白”。[2]49-79其实,这里的“过”是过错(指发生灾害),“不过”就是没有过错,是说在物生物(“物其所物”)的过程中,风调雨顺,万物适时生长、结实;所以“不过”也可理解为不失时。“旷”是空缺(指位子空着),“不旷”就是没有空缺,是说物生物后,新生之物凭着“出生证”找到了自己的位子,是对号入座的(“实其所实”);所以,“不旷”也可理解为不空位。“过错”不等于“过分”,“空缺”不等于“欠缺”;而且不应把它们放在同一个时间点上;物不失其时才有“实”,实其所实才有“位”,位其所位才是“正”,是有时间先后顺序的,颠倒不得。问题出在对“不过”的错误解读上,即把“过”字当作“过犹不及”或“言过其实”中的“过”字理解。并由此导致对“不旷”的错误解读,因为“少了一点”与“多了一点”是相对应的。将“不过”解读为没有过错,古籍中并非鲜见,如《周易·系辞上》:“知周乎万物而道济天下,故不过。”《墨经·经说下》:“知狗不重知犬,则过。重则不过。”《荀子·正名篇》:“辨异而不过,推类而不悖。”将“不过”解释为不失时,也可以从古籍中得到印证,如《诗·小雅·鱼丽》:“物其有矣,唯其时矣。”《管子·白心篇》:“天不为一物而枉其时。”这也就是《荀子·天论篇》中所说的“天行有常”的意思。

《名实论》的主旨是物位其位,即物之名与物之实相当,也就是彼之名只用于彼之实,此之名只用于此之实,不可“彼且此”或“此且彼”。以牛马为例,牛之名只用于牛之实,马之名只用于马之实,不可“求牛则名马,求马则名牛”(《吕览·审分篇》)。公孙龙的本意是强调概念的确定性、同一性,不可混淆概念,导致名实不当。再以白马与马而言,公孙龙不仅从概念的内涵上认定白是“命色”的,马是“命形”的,所以命色命形的“白马”不同于命形的“马”;他还认为,“求马,黄黑马皆可致;求白马,黄黑马不可致”,则从黄黑马的可致与否,也就是从概念的外延上强调白马只是马类中的一种马,不可将白马和马等同起来。公孙龙还说,“有白马不可谓有马”,等于说“有白马不可谓兼有黄黑马”;也就是说“有白马”就“只有白马”,并不包括有其他颜色的马。故“有白马不可谓有马”,可说成“有白马非有(各种)马”,再去掉两个“有”字,就简化成“白马非马”。因此,“白马非马”可看作是“有白马非有(各种)马”的紧缩语。但一般解读时,将“白马非马”说成“白马不是马”;并认为只能说“白马是白马”,不能说“白马是马”,否则就是“彼且此”或“此且彼”了。这样,“白马”和“马”之间的关系,原本是相容的从属关系,被曲解为不相容的排斥关系。这决不是公孙龙的本意。“白马非马”不是“白马是马”的反命题。“白马非马”中的“非”字,本为“非有”,也就是“无有”、“没有”,不可用否定判断词“不是”来解读,这里是“异于”或“不同于”、“不等于”的意思,《白马论》中“异黄马于马,是以黄马为非马”就是明证。事实上,“白马是马”这一判断蕴含在“求马,黄黑马皆可致”中,公孙龙为了表达自己观点的需要,故意将白马隐去。公孙龙并未否定“白马是马”的存在权。[2]78应该说,“白马是马”和“白马非马”是一个事物的两个方面,可以同真。这就是说,“白马”是“马”(中的一种马),但“白马”和“马”不是同一概念,两种说法都对。冯友兰说,“白马是马”和“白马非马”这两个命题都是真的,并没有冲突:“白马是马”的马是就这个名词的外延说的,“白马非马”的马是就这个名词的内涵说的;“白马是马”的马是就具体的马说的,“白马非马”的马是就抽象的马说的。这是对的。但蔡尚思却批之为“是非不明,主次不分”,持论有失公允。[3]

公孙龙的物位思想,启始于《礼记·祭法》所说的“黄帝正名百物”和《书经》的“取类正名”。物有属类分野,人有尊卑上下,不管是物是人,各位其位,那么,天下就太平了。公孙龙就是这样,从物到人,来论述物和人“位其所位”的重要性的。因此,他的物位思想,实在是正名、定分即名位思想的理论基础。在《名实论》中,公孙龙特别强调“正位”、“当位”,反对“出位”、“非位”。这种守位思想直接源于《周易》,如《鼎卦·象传》:“鼎,君子以正位凝命。”《坤·文言》:“君子黄中通理,正位居体,美在其中。”《蹇卦·彖辞》:“当位贞吉,以正邦也。”其实正名就是要正位,或者说通过正位达到正名的目的。如果你买的戏票是10排10座,那么剧场里就有这个座位等你去坐,这戏票犹如“名”,那个对应的座位就是“位”。因此,“名”和“位”可说是一回事,合起来称作“名位”。当你这个“实”坐在该你坐的座位上,实其所实,就是名实相当,叫做“正位”或“当位”。但如果你坐到别人的座位上,或与别人的座位互易了,叫做“错位”或“易位”;如果你的座位被别人强占了,对别人来说是“占位”,而你就“失位”了;如果你坐到较前较好的座位上,那你就“越位”了。凡此种种,都是不允许的。因为位非其位,名实不当,就会发生混乱。所以要正名,要正位,即查验一下你的戏票,到底几排几座,是否坐错了。公孙龙说:“其正者,正其所实也;正其所实者,正其名也。”这是说正名就要正实;而正实就要实其所实;实正了,位其所位了,名也就正了。“正其所实”,不是要改变“实”的内容和性质,而是要改变“实”所处的位置。使此在此、彼在彼,不出位、不错位。如果你这个“实”坐错了座位,实非其实,你就该挪动你的屁股,重新对号入座。名位具有相对稳定性,在一定历史条件下是不变的。所以正名一般不是要改变名位本身,而是要改变实体所处的位置。还应看到,在人类社会关系中,名位一经确定,必有行为准则相随,而行为准则是人类活动在一定历史条件下的产物。正名就是要求人们按行为准则办事,谨言慎行;正位就是要求人们把自己的言行关进名位的笼子里,非礼勿为。所以正名的关键是你这个“实”必须位其所位,走正道。当然,也有尸位素餐的情况,在其位不谋其事,这种“缺位”情况也应当作失位、错位来处置。孔子把正名看做“为政”的头等大事,以期循名责实、各位其位。那种“用旧名以正新实”、“用主观的名去纠正客观的实”的说法,实在是对孔子正名思想的一种曲解。[4]11,172

正名之要务在“定分”,也就是“定位”,即分尊卑、上下、贵贱、贤愚。《周易·系辞上》:“天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣。”在孔子看来,名位的尊卑上下,似乎是天经地义的。他修《春秋》“以道名分”。管子认为,“义者,谓各处其宜也”,而“明分以喻义之谓也”(《心术上》)。意思是说,能分君臣上下,就是明事理、知礼义。荀子则从自然和实践的角度论证了“群而有分”的重要性和必要性:人是群居性动物;“群而无分则争,争则乱,乱则穷”(《富国篇》),原因是“势位齐,而欲恶同,物不能澹(赡)”(《王制》)。他并引用《尚书·吕刑》“维齐非齐”的话,认为只有不齐,才能齐。慎到也从财物占有的角度,论证了“分”的重要性。他举例说,“今一兔走,百人逐之,由分未定”,而“积兔满市,行者不顾,非不欲兔也,分已定矣”。“分已定”,说明所有权已定,就争不起来;而“分未定”必争。①引自《吕览·慎势篇》。因此,定分定位,正名正位,则万物各得其所,各位其位,各守其职,就不会出乱子,而错位、占位、越位等等,乃是致乱之道。春秋无义战。孔子生于乱世,君不君、臣不臣等事时有发生。他主张正名,主张君君、臣臣、父父、子子,企图以此来消除各种社会乱象,按周礼要求,恢复正常的社会秩序。他修《春秋》,为使乱臣贼子惧。尽管他相信天命,思想保守,但并不顽固。他对“礼”的看法,有继承,有发展,是与时俱进的;他还赞扬汤武革命,认为“顺乎天而应乎人”。②《论语·为政》:“殷因于夏礼,所损益可知也;周因于殷礼,所损益可知也。其或继周者,虽百世可知也。”另见《周易·革卦·彖辞》。他的人治理念,即使在今天,在规范人们的行为准则方面,仍有积极意义。公孙龙的物位思想,为孔子的正名思想作了深层次的诠释,他告诫人们说,正名就是要实其所实,位其所位,做到君象君,臣象臣,从而使比较抽象的正名主义变得具体而具有可操作性。

《迹府》中说公孙龙疾名实之散乱,欲“以正名实而化天下”。而《名实论》是专门论述名实问题的,可以认为这是一篇反映公孙龙思想的具有纲领性的文章。抓住欲“以正名实而化天下”这条红线,则《公孙龙子》可解可读;背离这条红线,势必肢解公孙龙的思想,作出错误的解读和判断。“纯逻辑论”便是一例。温公颐说,公孙龙“摆脱了正名主义的政治逻辑,而把逻辑纯化”,“从纯逻辑观点出发,不带有政治和伦理意味”。[4]52果真如此吗?在公孙龙自己的言论和文章中,不乏他对政治和伦理的高度关注。《庄子·秋水篇》中说,公孙龙自称“少学先王之道,长而明仁义之行”,难道这与政治、伦理无关吗?《名实论》结尾处他写道:“至矣哉,古之明王!审其名实,慎其所谓。至矣哉,古之明王!”公孙龙认为,古代贤明的帝王正确处理了名实关系,把国家治理得很好,赞美之情,溢于言表,难道不带有强烈的政治倾向性吗?宋濂《诸子辨》说公孙龙“伤明王之不兴,疾名器之乖实……冀时君之有悟,而正名实焉”,确认他的思想是带有政治和伦理意味的。在《通变论》中,公孙龙假物取譬,专论君臣关系和国家治乱问题,说明他是非常关心政治和伦理的(详见下文)。公孙龙还以“正名实”为思想武器,以“化天下”为政治抱负,积极参与了一些社会政治活动,如他驳赵惠文王“偃兵”,助赵责秦王“非约”,劝燕昭王“偃兵”,劝梁君勿滥杀无辜,劝平原君拒虞卿为其“请封”等。③参见《吕览》中的《审应》、《淫辞》、《应言》及《庄子·逸文》、《史记·平原君列传》。公孙龙继承了孔子的正名传统,求治反乱,具有明显的儒家思想色彩。他既不是如晋人鲁胜所说,为孙诒让、梁启超诸人认同的“祖述墨学”的墨家,因为他主张分上下、正名位,而墨子倡导“兼相爱”、“僈(无)差等”;更不是如郭沫若、杨荣国诸人所说的属于道家,因为他主张离坚白、别同异,而庄子倡导“万物与我为一”,不辨是非。汉人司马谈始创“名家”之名,将研究过名实关系且能言善辩的人(辩者)称作名家,这样一来,战国时代多数思想家几乎都被囊括在内,公孙龙自然名列其中。胡适认为,“古无‘名学’之家,故‘名家’不成为一家之言。”[2]103-108这话有一定道理。因为辩者们各是所是、各非所非,不成一家之言,怎么能称“一家”呢?能称“一家”的,应在宇宙论、人生论或认识论中某一方面有独特而一致见解者,如儒家讲“仁义”,墨家讲“兼爱”,道家讲“无为”,法家讲“刑法”。名家是个大杂烩,它汇集了各家各派的思想家。在中国哲学史、思想史中,当各思想家一一被其祖师爷认领后,名家门中就只剩下被称作诡辩家的惠施和公孙龙两人了,故诡辩家几乎成了名家的别名。唯一令人困惑不解的是,荀况和公孙龙均是同时代赵国人(公孙龙约比荀子年长22岁),只见荀子将惠施和邓析“捆绑”在一起批判之,未见他如今人那样将惠施和公孙龙“捆绑”在一起鞭挞之。虽然,荀子也批评过“牛马非马”和“坚白同异”,但很难断定这是针对公孙龙的。荀子是眼睛里容不得沙子的人,而对公孙龙却网开一面。究其原因,莫非他们在思想深处原本是一家——儒家,所以不愿下狠手?

二、治乱理论:君臣当位则治(通),君臣错位则乱(变)

《通变论》是公孙龙文章中最怪诞的一篇,诸如“二无一”、“左与右可谓二”、“羊合牛非马”、“牛合羊非鸡”、“青以白非黄”、“白以青非碧”等命题,令人不知所云。其实,说怪也不怪,只要明白其中的名词、形容词和数词一、二均是比喻就行了。庞朴认为:“通变论,即通达变化之论,其目的在于弄通变化的道理。”[2]26此话有两个问题:一是如果“通变”一词是通达变化之意,那么视“通”即“变”,“变”即“通”,是两个字义相同或相近的字组成的合成词,只有通达变化一义;二是如果“通变论”是弄通变化之论,那“通变”一词就成为动宾式词组,也仅弄通变化一义。其实,公孙龙笔下的通变二字,字义相对甚至相反,通非变,变非通;也不能组成动宾式词组,这与《名实论》中的名实、《坚白论》中的坚白、《指物论》中的指物一样,均是两个字义相对或相反的字组成的合成词。“通变”一词,源于《周易》。《系辞上》:“一阖一闢谓之变,往来不穷谓之通”,“化而裁之谓之变,推而行之谓之通”。这里“变”是变化、变革,“通”是通达、通畅,是指自然界和人类社会发展变化过程中的两个既相衔接、又有实质性区别的不同阶段。《系辞下》:“易穷则变,变则通,通则久。”这里的“变则通”,并非“变即通”。这句的意思是:“易”的原理是当走入困境后就要变革,变革才能通畅,通畅才能长久。在《通变论》中,公孙龙赋予通变二字以特殊的含义:“通”是指君臣当位,政通人和;“变”是指君臣错位,变乱频仍。简言之,“通”是治,“变”是乱。具体而言,一、马、黄比喻“通”,二、鸡、碧比喻“变”。因此,《通变论》是公孙龙论述国家治乱兴亡的一篇文章,既讲治和兴,又讲乱和亡。《通变论》也可说是《治乱论》或《兴亡论》。

“二无一”是本篇主题。谭戒甫认为,“白马非马”就是“二无一”。郭沫若认为,“白马非马”乃是“二非一”,并说“《通变论》的‘二无一’也就是‘白马非马’的数字上的衍变”。杜国庠则解释为“当概念构成时,构成这个概念的因素概念不能够和它同时作为独立的概念而存在”,这就是说,两个“一”构成“二”时,已失去原来“一”的独立意义了。庞朴把“二”明确地看作是“全体”,“一”是“部分”,故“二无一”就是“全体中不再存在部分”。屈志清则倒转过来,认为“一”是全体,“二”是部分。①参见谭戒甫《公孙龙子形名发微》、郭沫若《十批判书》、杜国庠《便桥集》、庞朴《公孙龙子研究》、屈志清《公孙龙子新注》。实际上,这里的“二”和“一”跟数量基本无关,其意义相对或相反:“一”是比喻一致、协调、和谐,“二”是比喻差异、分离、变乱。例如《墨经》中将“异”分为二、不体、不合、不类四种,“二”为异之首。《经说上》解释道:“二必异,二也。”据侯外庐等统计,《论语》中“异”字凡八见,并指出:“此八‘异’字皆可训‘二’,训‘贰’,训‘离’,而与‘一’为对待语,与‘二’为同义语。”[1]184因此,“二无一”是说当出现分离、变异时,就无一致、和谐可言了。把这种思想应用于国家、社会,就是“一山不容二虎,一国不可二主”。类似的说法,在先秦典籍中不胜枚举。《管子·霸言篇》说:“使天下两天子,天下不可理也;一国而两君,一国不可理也;一家而两父,一家不可理也。”(“两”义同“二”)《明法篇》又说:“主行臣礼则乱,臣行主道则危”,“上下无分,君臣同道,乱之本也”。所以主张“威不两错,法不二门”。《慎子·德立篇》详细分析了国乱、家乱的根源是“两”,所以“立天子者,不使诸侯疑焉;立诸侯者,不使大夫疑焉;立正妻者,不使嬖妾疑焉;立嫡子者,不使庶孽疑焉。疑则动,两则争,杂则相伤,害在有不在独”。《荀子·致士篇》则认为:“隆一而治,二必乱。自古及今,未有二隆争重而长久者。”《成相篇》甚至认为“一而不贰为圣王”。所以他主张“修道而不贰,心结于一”。《吕览》中也有较多的关于“二无一”的论述,结论是:“一则治,两则乱。”(《执一篇》)因为“二”与“贰”通,故“二心”同于“贰心”,“叛臣”也称“贰臣”。总之,“二”是形容矛盾、分离、变异的那种状况,在一个乱象丛生、争斗不息的国家里,怎么会有安宁、祥和之“一”呢?这就是公孙龙“二无一”的本意。

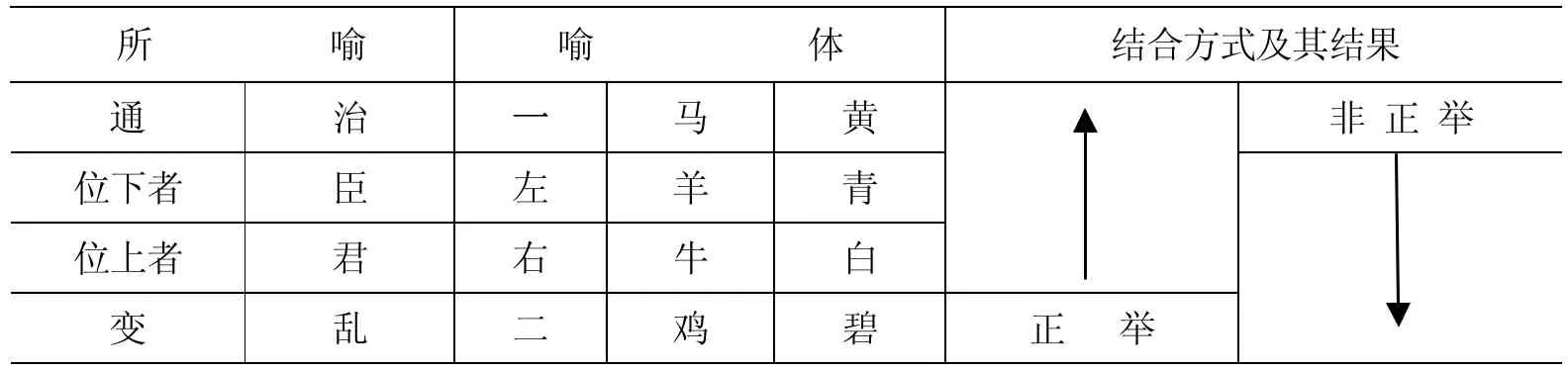

公孙龙认为,国家出现“二无一”的那种状况,主要是君臣矛盾、君臣错位引起的;君不君,臣不臣,国必乱。公孙龙以左右、羊牛、青白及其结合方式为喻,论述了君臣关系的变化;又以一二、马鸡、黄碧为喻,论述了治乱(通变)之不同结果。这里,“右”和“左”有贵贱、上下、强弱的区别。《史记·廉颇蔺相如列传》中有“秦汉以前,用右为上”的记载。“以右为尊”的习俗,大概是从《黄帝内经》中“人左手足不如右强也”的自然规律中引申而来。公孙龙以“右”喻君,以“左”喻臣,所以“陪臣执国命”就是“左与右可谓二”,意谓处于下位的臣子越权凌驾于君王之上,国家就不得安宁了。这里的“与”和下文的“合”、“以”等字,兼有连词和动词的作用,在它们前边的词是处于主动地位的结合者,后边的词是处于被动地位的被结合者,词序的先后有着贵贱、上下、主次之分。其次,马、牛、羊、豕、犬、鸡,古称“六畜”,其中,马最珍贵,牛次之,羊又次之,鸡最低贱了。这是以人的价值判断为根据的贵贱系列,是人为的“物位表”。公孙龙以“牛”喻君,以“羊”喻臣。当处于下位的“羊”越权凌驾于“牛”上时,变乱就发生了,所以“羊合牛非马”。“非马”就是“无马”。“马”表示国家通泰,表示“治”,所以“无马”就是国家没有安宁了。再次,根据五行学说,青、赤、白、黑、黄皆为正色,这五色和木、火、金、水、土结合,分别表示东、南、西、北、中五个方位,形成东方木(青)、南方火(赤)、西方金(白)、北方水(黑)和中央土(黄)的格局,它们之间又有相生相克的关系。正色中,表示中央土的黄色最为尊贵,因为它象征着国家社稷;而碧非正色,即所谓“骊色”(杂色),最贱。公孙龙以西方金(白)比喻君,以东方木(青)比喻臣。金能克木,君在上、臣在下,天经地义。而当“木贼金”时,即臣下凌驾于君王之上时,就会产生种种矛盾,变乱就会发生,其结果是“碧”,不可能是“黄”,故“青以白非黄”。上述“青以白非黄”、“羊合牛非马”和“左与右可谓二”(等值于“左与右非一”),均是从反面论述君臣关系及其结果的,故称为“非正举”;而“白以青非碧”、“牛合羊非鸡”和“右与左非二”(文中以右与左“苟不变”表述之),均是从正面论述君臣关系及其结果的,是“正举”。这就是说,“非正举”表示君臣错位,其结果“非黄”(同“碧”),“非马”(同“鸡”),“非一”(同“二”),也就是“变”,是“乱”;“正举”表示君臣当位,其结果“非碧”(同“黄”),“非鸡”(同“马”),“非二”(同“一”),也就是“通”,是“治”。上述君臣关系的结合方式及其治乱结果如表1。表中的“正举”(箭头向上),表示君臣当位,产生治(通)的结果;“非正举”(箭头向下),表示君臣错位,产生乱(变)的结果。其具体表述如下:

正 举:右与左非二(等值于“右与左则一”)

牛合羊非鸡(等值于“牛合羊则马”)

白以青非碧(等值于“白以青则黄”)

非正举:左与右可谓二(等值于“左与右非一”)

羊合牛非马(等值于“羊合牛则鸡”)

青以白非黄(等值于“青以白则碧”)

表1 君臣关系的结合方式及其结果

“狂举”是对治乱(通变)结果的错误选择,如说“与其马宁鸡”、“与其黄宁碧”。但文中是以正确选择的方式出现的:“与马以鸡宁马”,“与其碧宁黄”,这就不算狂举了。至于“黄其正矣,是正举也。其有(犹)君臣之于国焉,故强寿矣”这段文字中的“强寿”二字,杜国庠引伍非百说,谓“寿”通“俦”,“类也”,已属强解;温公颐则释为“勉强的比喻”,“强为类比”,[4]52也是以不解而解之。其实,公孙龙的本意清楚明白:君臣当位,上下和调,则国家繁荣昌盛,长治久安。

公孙龙的物位思想,在《通变论》中表现为名位思想。他继承了孔子的正名传统,将名位思想应用于君臣关系的分析,形成了颇具特色的治乱理论。在他看来,君臣上下,尊卑分明;名位既定,不可逾越。君民臣等,只有各安其位,各守其职,国家才会安宁;反之,祸起萧墙,变乱就会发生。但公孙龙将治乱问题,简单地归结为君臣矛盾、君臣错位,忽视了社会矛盾和阶级矛盾,自有偏颇处。其实,在一定历史条件下,君臣矛盾是社会阶级矛盾在统治集团内部的反映。其次,由君臣当位或错位引发的治乱(通变)问题,在一定条件下是会互相转化的,治(通)会变成乱(变),乱(变)也会变成治(通)。但公孙龙似乎忽视了这种转化,这在文章结尾处“两明而道丧,其无以正焉”的话中,多少流露出了这种绝对化思想。公孙龙的名位思想和治乱理论,有利于社会的稳定和国家的安定,但明显是为统治集团巩固其统治地位服务的。

三、发现共相:“独而正”的石形和马形

(一)关于共相

作为哲学名词的共相,其本义是一类事物的共同形式或共同形状。亚里士多德用此来对苏格拉底的“一般定义”进行诠释。他认为共相一词是用来“述说许多个主体的这样一种性质的东西”,而个体却“不能这样”,[5]213并指出“没有共相我们就不可能获得知识”。他批评柏拉图却“把共相和个体分离开来”,说它们是“单独存在的”,并称之为“理念”。[6]58因此,亚里士多德的共相论是对柏拉图理念论的修正或否定。我国学术界将理念论、共相论引进后,应用于《公孙龙子》的研究,开创了新局面;常常把它们混为一谈,引起概念上的混乱。例如冯友兰说:“公孙龙未为共相专立名词,即以‘指’名之,犹柏拉图所说之概念(idea),即共相也。”他并用“概念可思而不可见”来描述共相。他在对坚白石的分析中说:“‘离坚白’者,即指出‘坚’及‘白’乃两个分离的共相也”,“岂独坚白离,一切共相皆分离而有独立的存在”。[7]258-261他所说的“概念”、“共相”、“独立的存在”,实是理念,不是共相。再如侯外庐等也把“指”称作“概念”,认为概念“实际上是‘神’的代名词”,“概念离事物而独有,共相离别相而自存”;他们还认为公孙龙把宇宙间所有的具体事物,如白马、骊牛、坚白石等说成是“莫非概念的自己外化”,并称之为“概念外化的唯心主义”。所谓“概念外化”,就是以“概念”(理念)为摹本,复制出具体事物来;之所以说是“唯心主义”,是因为“种类既不在于个体之中,共相又在个体之外”。[1]454-471这是道地的柏拉图的理念论!这说明,我国学术界从西洋取来的不是亚里士多德共相论的真经。用共相论解读《公孙龙子》,方向是正确的;用理念论或其变种唯实论、新实在论解读《公孙龙子》,只会走入歧途。原因在于理念先于个别,高于个别,可以离开个别而单独存在,而共相存在于个别之中,不可离开个别而单独存在;前者是唯心的,后者是唯物的。

(二)关于“离坚白”和“白马非马”

坚、白是形容词,按照新实在论者罗素的说法,名词猫、狗、人和形容词白、硬、圆都表现为共相,[5]212-213那么视坚、白为共相是无可非议的。但亚里士多德似未说白、硬、圆等形容词是共相。倒是柏拉图将美、善、大等形容词当作理念的。柏拉图有句名言:“美的东西是美使它美的。”[6]73这句第二个美字,原是形容词,现在指“美本身”,是理念,是单独存在的“实体”,它已失去形容词性质了。罗素混淆了理念和共相这两个概念的区别,用理念论来解读共相论,以致以讹传讹,我国学术界也就把形容词坚、白当作共相了。这是误解。

公孙龙认为,在坚白石中,石是形,是“定者”(尽管没有明说),是本质属性,规定此物是“石”,不是他物;坚、白是色性,是“不定者”,是修饰成分,,不是物,具有或藏或离的自离性,可以不坚石物而坚,不白石物而白。因此,在坚白石中,坚、白、石三要素有轻重之别,主次之分。《尹文子·大道上》有“以通称随定形”的说法,例如“好牛”:“好则物之通称,牛则物之定形。”这里“好”是形容词,是修饰名词“牛”的,是附属于“牛”的。所谓“通称”,就是到处适用的意思,例如“好”字还可以去修饰马、人等“定形”之物,称作“好马”、“好人”,等等;换句话说,“好”是“不定者”,有自离性。所谓“定形”,一是说牛是命“形”的,不是命“色”命“性”的;二是说牛是“定者”,没有游离性。“通称”与“定形”之间这个“随”字,表明“好”只是“牛”的一种属性,具有游移不定、随遇而安的特点。“白马”和“好牛”的词语组合形式相同,“白马”也是“以通称随定形”的,甚至连“白”的性质也随定形之“马”发生了变化。所以《白马论》说:“白马者,言白定所白也,定所白者非白也。”与此类似,伍非百也有“以常然者寓偶然者”的说法。他说:“盖形状,常然者也;色地,偶然者也。”常然者(如石形)好比是个家,偶然者如坚、白)寓居其中,成为坚白石、白马。偶然者就是公孙龙所说的“不定者”,常然者就是“定者”。《孔丛子·公孙龙》在说到给万物命名时,有两个原则:一是“先举其色,后名其质”;二是“贵当物理,不贵繁辞”。例如坚白石,坚、白表示石之色性,是“繁辞”(修饰辞),舍弃它们仍不失其为“石”;“石自体”表示石之形,它是本质,是物之理,舍弃它就不成其为“石”。同理,在白马中,白是“繁辞”,马是“本质”。古人重质轻辞,表示古人对事物本质属性把握的重视。但现今我囯学术界一般都把坚、白、石三要素称作是“指”,是共相,其含金量是相等的,没有主次之分、轻重之别;並认为“‘物’不过是‘指’的集合体的体现者”,[4]41“‘物’是‘指’的聚合”。[9]7这种观点,与贝克莱的“存在就是被感知”、马赫的“感觉要素论”相比较,只有主客观的不同,没有实质性区別。陈宪猷认为:“公孙龙以‘形’为本质之內涵,其他各种属性是‘形’的诸属性在各方面的反映。”[10]36这是对的。“要素聚合论”无疑是错误的。

因为坚、白不是物,所以在自然界的“物位表”上,就没有它们的位置,也就说不上位其所位了。再者,所谓“离坚白”,是人们因视觉和触觉的功能差异(“目不能坚,手不能白”)而造成感觉上的坚、白分离,只可说坚石二、白石二而不可说坚白石三。由于坚、白皆是“不定者”,有自离性,坚、白分离进一步表现为坚、白离石。但这就象人们处于“失神”状态时那样,面对坚、白却不知有坚、白。此时的石,即石形,从坚白石中“脱颖而出”,表现为神奇的“可思而不可见”的共相。一般认为,不仅坚、白分离,坚、白、石三要素也是各各分离的;不仅坚、白可离石,石也可离坚、白。所以他们在解读“石其无有,恶取坚白石乎”一句时认为:石可离坚离白独自成石,不必通过坚、白而表现自己是石。但从上下文语意看,这个反问句似针对上文“坚白域于石,恶乎离”那个问句说的:石没有了坚、白(或藏或离),还能称做坚白石吗?坚、白有自离性,可以离石;石无自离性,不会离坚、白。此所谓跑得了“和尚”(坚、白)跑不了“庙”(石)是也。其实,“离”只是手段,不是目的。公孙龙先说坚、白分离,后又说坚、白离石,这犹如剥笋一般,当把坚、白等笋壳层层剥离后,剩下的就是“独而正”的笋芯——石形了。《坚白论》结尾处的“离也者天下,故独而正”,是说天下万物的色性都可离物而去,所以留下的就是那单一而纯正的形状﹙共相﹚了。因此,坚、白分离是为坚、白离石作铺垫,坚、白离石又为寻找“独而正”的“石形”作铺垫。“独而正”的“石形”,是存在于坚白石中的共相,是石类事物中的一般,寻找并发现它,才是公孙龙主张“坚白石离”的真正目的。这在《白马论》中,公孙龙认为“独而正”的“马形”,是存在于白马中的共相,是马类事物中的一般,寻找并发现它,才是他主张“白马非马”的真正目的。这时,已回复到游离状态的坚或白,我们大可不必去管它。《白马论》中说:“白者,不定所白,忘之而可也。”可以弃之不论。

公孙龙还认为,在自然界,万物虽然各以其个体出现,但却是各以其形状分门别类的,即所谓“物以类聚”;而同类之物必有同一形状,这同一形状就是共相。《吕览·有始览》有“天斟(聚)万物,圣人览焉,以观其类”的话,只是假托圣人观其物类命名罢了。因为同一类事物必有同一形状,故“石形”是石类之物的共相,“马形”是马类之物的共相。这些剥离了繁辞的“石形”、“马形”,和其他物类之“形”,组成了自然界大家庭。这是个“可思而不可见”的“独而正”的共相世界!在这个自然界大家庭中,形容词坚、白是不能开门立户的,因为它们不是“物”;坚白石、白马等个体也不行,因为它们不是“户主”;而石、马和罗素说的猫、狗、人都可以。这些都是实物名词,都是单名,都是普遍概念,都有一定的形状,都是“独而正”的共相,都可以当“户主”。如果说自然界是个大森林,那么石、马、猫、狗、人就是这个大森林中一棵棵“独而正”的共相之树,桠杈枝叶则是它们的属类。凡石类归“石家”管,马类归“马家”管。拿马类来说,白马只是“马”这棵树上的一枝,它不能代表整个“马家”,所以白马非“马”。

类名有大小,共相有层级。这是因为万物门类繁多,存在着属种关系;而且物类越多,越复杂,属种关系的层级就越多。“马”和“四足兽”有属种关系,“四足兽”和“动物”有属种关系,直到最高层级的达名即大共名“物”为止(四足兽、动物、物等可称为共名共相,有别于石、马、猫、狗、人等单名共相)。层级越高,共相概念的内涵越少,外延越大;反之,层级越低,共相概念的内涵越多,外延越小。而处于底层的私名即个别就不是共相了。一般而言,墨家说的类名和荀子说的共名、别名,都有一定的形状,都是有属种关系的,都表现为共相。荀子所说的“共则有共”(内涵逐步减少、外延逐步扩大)、“别则有别”(内涵逐步增多、外延逐步缩小),就是建立在名称之间具有属种关系的基础上的。属概念和种概念,合称类概念。任何判断和推理都离不开类概念。《墨经》上说的“辞以类行”、“以类取,以类予”,是因为类概念之间具有属种关系。类概念即共相概念之间具有属种关系,这是亚里士多德共相论的重要特征(这导源于苏格拉底的“辩证”方法,即人们“聚在一起讨论问题,按对象的种属加以辨析”,见克塞诺封《回忆录》;在中世纪罗马人波爱修的《波尔费留〈引论〉注释》中也可得到佐证)。①注意:白与白马之间无属种关系,而马与白马之间有属种关系。坚白石同理。[6]59,232值得注意的是,公孙龙在《坚白论》、《白马论》中,采用剥离“繁辞”(坚、白)即“离”的方法,从个别中发现了“独而正”(石形、马形)的共相,苏格拉底采用归纳法即“合”的方法,从众多个别中发现了“一般定义”(共相),可谓殊途而同归,具有同样重要意义。对公孙龙的重大发现,我们理应给以足够的重视,并给予恰当的评价。

(三)关于“离坚白派”和“合同异派”

对于公孙龙主张的“坚白石离”,多数学者较重视“坚白分离”而忽视“坚白离石”。于是,所谓“对立物绝对对立”的“离坚白”,成了公孙龙思想的核心内容。有“离”就有“合”,离、合两派论的出现,与此不无关系。冯友兰说:“战国时论及辩者之学,皆总而言之曰‘合同异,离坚白’。或总指其学为‘坚白同异之辩’。”[7]268并据此将战国时代辩者分为“合同异派”和“离坚白派”,分别以惠施和公孙龙为首领。此论一出,我国学术界普遍认同,几乎已成定论。其实此论疑点甚多,能否成立,值得讨论。

疑点一:误“别”为“合”问题。冯友兰“两派论”的主要依据是《庄子·秋水篇》中公孙龙自谓:“少学先王之道,长而明仁义之行。合同异,离坚白;然不然,可不可。”还有清人马国翰辑《鲁连子》谓齐辩士田巴“毁五帝,罪三王,訾五伯;离坚白,合同异,一日而服千人”。且不说其中并无离、合两派对立斗争迹象,其资料真实性也值得怀疑。据钱穆考证,《鲁连子》是伪书;而《庄子》书中内容,可能传抄致误。例如《淮南子·齐俗训》则称公孙龙“析辩抗辞,别同异,离坚白,不与众同道”,与庄子说法不同。侯外庐等注意到这一问题,认为《庄子》书中的“合同异”有误,他们说:“此处‘合’字应是‘别’字之误。”[1]458这是可能的。因为在公孙龙的文章和有关言论中,没有涉及“合同异”的。相反,在《通变论》中,公孙龙认为羊、牛虽可称做一类,却是“类之不同”者;马、鸡差异大,因而“材不材,其无以类”。这说明公孙龙是主张“别同异”的。《墨经·小取》认为辩者的六大任务之一即为“明同异之处”。汉人刘向《别录》中说:“辩者别殊类使不相害,序异端使不相乱。”试问,作为辩者,不别同异,何辩之有?辩学是别同异、明是非的学问。公孙龙不别同异,还算是辩者吗?足见《庄子》书中的“合同异”有误,资料有问题。冯友兰凭借这有问题的资料,并冠以“皆总而言之曰”的概括性语言,认定战国时代辩者中离、合对立两派的存在,有失偏颇。

疑点二:离、合兼容问题。据庞朴的说法,离、合“两个学派,形同水火,仿佛毫无共通性可言”。[2]120如果《庄子》书中“误‘别’为‘合’”的情况没有发生,公孙龙既“离坚白”,又“合同异”,那么两个学派就有“共通性可言”,亦即离、合观点可以兼容,集于公孙龙一身。从上文的分析中可知,此种情况似不可能发生。而惠施则不然。史料中并无直接证据证明他持“合同异”观点,只是“历物十事”中的“泛爱万物,天地一体也”一事,确有明显的“合同异”倾向。其他九事,很难说都是讲“合同异”的。例如“大同而与小同异,此之谓小同异;万物毕同毕异,此之谓大同异”一事,是讲万物“有同有异”,只是观察角度的不同,同异程度有大小之别;不象是讲万物“合同异”,因为“合同异”的实质是“视异为同”,“合异为同”,有悖于“有同有异”的初衷。更值得注意的是《庄子·德充符》说惠施“天选子之形,子以坚白鸣”,《齐俗训》说他“以坚白之昧终”;又《文选·演连珠》刘峻注:“倪惠以坚白为辞。”(倪惠即倪说、惠施)这里的“坚白”,不可能是指“盈坚白”,因为庄子是带着批评的口吻介绍惠施的。看来惠施是个矢志不渝、死不改悔的“离坚白”思想持有者,而“合同异”思想充其量不过是他思想中不很重要的一部分。尽管如此,似可说明离、合两种观点在一定条件下是可以相容的。如果这样,那么“形同水火”的离、合两派的存在与否,不是大可怀疑吗?

疑点三:訾应记载问题。如果离、合两派确实存在,就应该留下相互论战的记载,如像《吕览·淫辞篇》、《孔丛子·公孙龙》记有孔穿和公孙龙“相与论于平原君所”,或像《庄子·齐物论》中记有批评公孙龙的指、马之喻,或像《庄子·秋水篇》记有魏牟以井底之蛙批评公孙龙,使他无话可说,只好逃走,或像《史记·平原君列传》记有“邹衍过赵,言至道,乃绌公孙龙”。类似的情况,竟没有发生在惠施与公孙龙之间,岂不怪哉?至于《庄子·天下篇》记有惠施以历物十事“晓辩者”,“天下辩者相与乐之”,辩者们也以二十一事“与惠施相应,终身无穷”,表明惠施与辩者们在这些论题上观点还比较一致,辩者们对惠施只是应之、乐之,鲜有争之、辩之者,没有发生“形同水火”的那种不愉快情况。文中虽提及公孙龙为“辩者之徒”,但似不在“晓辩者”之列,谈不上他曾与惠施论战过。

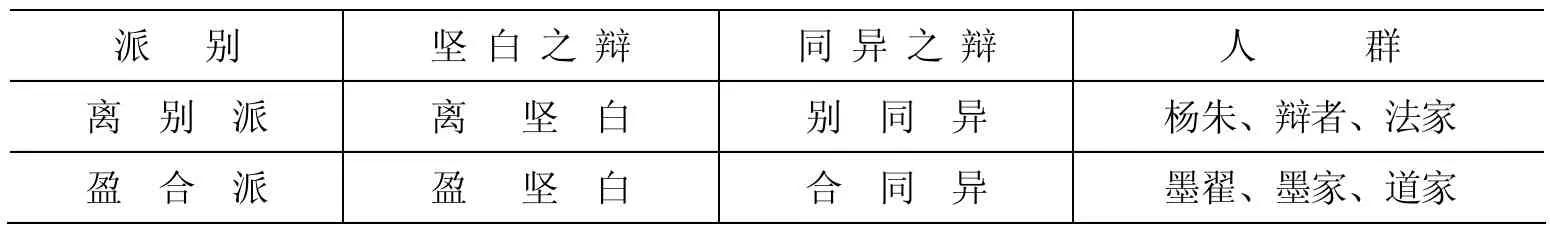

疑点四:“坚白同异之辩”问题。《荀子》书中多次提到“坚白同异”,如《礼记》:“坚白同异之察”,《儒效》:“坚白同异之分隔”;《庄子·天下篇》称“坚白同异之辩”。冯友兰认为“坚白同异之辩”是指离、合两派对立说的,这未免望文生义。因为“离”虽是“合”的反义词,但“坚白”不是“同异”的同义词,故“离坚白”不是“合同异”的反命题。“坚白同异”确是先秦时期辩者辩论的两个专题,且由来已久,可以上溯到杨朱时代。《庄子·骈拇篇》说:“骈于辩者,累瓦结绳,窜句游心于坚白同异之间,而敝跬无用之言非乎?而杨、墨是已。”杨朱约比公孙龙早 75年,杨、墨﹙家﹚进行坚白同异之辩时,公孙龙尚未出生。坚白同异之辩,不是坚白与同异之辩,而是坚白之辩和同异之辩的合称,《庄子·胠箧篇》中旳“颉滑坚白,解垢同异”就是指此而言的。坚白之辩,有离、盈两派;同异之辩,有别、合两派。“离坚白”和“别同异”,观点相近;“盈坚白”和“合同异”,观点相近。不妨将前者可称“离别派”,后者可称“盈合派”。“离坚白”与“盈坚白”,“别同异”与“合同异”,观点相反,是对立的,争论主要发生在它们之间。杨朱“为我”,“拔一毛而利天下不为也”,在坚白同异之辩中,似应属于“离别派”,公孙龙是这派代表;墨翟“兼爱”,“摩顶放踵利天下”,在坚白同异之辩中,似应属于“盈合派”,庄子可做这派代表(见表2)。

表2 坚白同异之辩及有关人群

而所谓的“离坚白派”与“合同异派”的对立和斗争,犹如隔山打虎一般,因为它们不在同一个平台上,不存在捉对厮杀的条件。即使有所攻讦,本质上仍是坚白之辩和同异之辩。与离、合观点可以兼容一样,盈、别观点也不是针锋相对的。例如墨家重视“类”的区别,后期墨家内部更有“坚白同异之辩”,并相谓“别墨”。侯外庐等认为,历代研究者不知施、龙所持论旨针锋相对,是因为将辩者二十一事都当做公孙龙一派的论题,遂不能与惠施的历物十事相分别,并引明人方以智的观点,认为施、龙的观点是对立的,从而论证冯友兰离、合两派论的正确性。其实,将惠施的历物十事均作为合同异论题已经不妥,将辩者二十一事划分为“离坚白”和“合同异”两类也很牵强。要之,用非此即彼的两分法,将战国时代辩者论题分别贴上“离坚白”、“合同异”标签,缺乏科学根据。公孙龙“善为坚白之辞”,可视他为历代离坚白思想的代表者。惠施竟“以坚白之昧终”,这个合同异派首领实在不够称职。那种“施从‘合’的观点谈坚白同异,龙从‘离’的观点谈坚白同异”的说法,实难自圆其说。[1]417-419庞朴则认为,公孙龙的“‘离坚白’的观点,完全包含在惠施的‘合同异’的观点中,虽然是作为对立物”,更叫人匪夷所思。[2]118且惠施本人约比公孙龙年长五十岁,两人是祖孙辈的人物(钱穆:“施、龙之年辈不相及,其未能相交游”),相互对阵的可能性很小,这一出“关公战秦琼”式的好戏,似无上演的背景条件。

四、“指”即是“形”:打开《指物论》的一把钥匙

《指物论》是公孙龙文章中最难读的一篇。文章开头的“物莫非指,而指非指”,是本篇的总纲。其后句“指非指”中的两个“指”字,不可能同义;“而”字是转折连词,故前句中的“指”字必与后句两个“指”中的一个同义,一个不同义。句式或为“物莫非a,而a非b”(甲式),或为“物莫非a,而b非a”(乙式)。由于下文中有“使天下无物指,谁径谓非指”一句,意思是“因为有‘物指’,才去说‘非指’”,故“物指”可视作与“非指”等值。将“物指”代入“指非指”中,则成“指物指”,可知“指非指”中前一个“指”字实为“物指”。于是,“指非指”变形为“物指非指”,“物莫非指,而指非指”可写成“物莫非指,而物指非指”。句子属乙式。弄清“指非指”实为“物指非指”,对弄清“指”字含义和解读全文起着至关重要的作用。

《指物论》全篇269个字中,“指”字竟有49个之多。上文说过,冯友兰把“指”字解读为共相,这很有见地,但同时他把共相和理念搞在一起,也没有说清楚为何“指”是共相。后来的研究者们多半以“概念”或“观念”解之,不但含糊不清,而且有与柏拉图并搞清形与名、名与指、指与形等三种关系。

(一)形、名关系:名出于形

远古之初,混沌一片,无物无形无名。《老子·五十一章》说:“道生之,德育之,物形之,势成之。”意思是说万物靠道生德养,并获得形状,自然成长。《周易·系辞上》:“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,可见器物都是有形的。《荀子·解蔽篇》:“万物莫形而不见。”《正名篇》几乎把“物”和“形”等同起来:“异形离心交喻,异物名实玄纽。”《庄子·天下篇》也有“形物自著”的说法。可见物必有形;有形是万物的基本特征。但“物”有二态,“形”有二义。作为有形实体的“天地与其所产者”,是物中的具体的个别事物,它们有形有体,我们称之为“个别物”;作为有形实体组成之属类,是物中之一般事物,它们有形无体,我们称之为“一般物”。与此类似,“形”的基本义有形体和形状。“形状”是人们从一类事物的众多“形体”(个别事物)抽象而得的共同形状即共相,是人们“知其象则索其形”(《管子·白心篇》)和“摹略万物之然”(《墨经·小取》)的结果。它是虚象,不是实体。摩崖上的人形石刻,白纸上的人形图画,均是概念化的“人”(“两足而无毛”);它是共相,虽不可见,但存在于所有活生生的具体人中,我们能说世界上没有“人”吗?《墨经·经说上》说:“物,达也,有实必待之名也。命之‘马’,类也,若实也者,必以是名也。命之‘臧’,私也,是名也,止于是实也。”不管是私名(个别物)还是达名、类名(一般物),都是反映“实”的,或者说,都是客观存在的反映。一般物是客观事物的一种特殊存在方式。理念论与共相论的根本区别在于;理念论认为一般物可以离个别物而独存,共相论认为一般物不可离个别物而独存。

有形就有名。《管子·心术上》:“物固有形,形固有名”、“姑(诂)形以形,以形务(侔)名”。这是说,物本有形,形必有名,应根据万物的各种形状来形容万物,根据万物的各种形状来命名万物。这里的“形”字明显具有一般或共相的性质。《管子》又认为:“以其形,因为之名,此因之术也。”即根据万物之形状命名万物,是一种顺应自然的命名方法。《尹文子·大道上》也说:“名生于方圆”,“名者,名形者也;形者,应名者也”,确认名从形来。对此,吕思勉在《先秦学术概论》中也作了精辟的论述。他说,“物已既成,必有其形”,“名出于形”;并说:“人之所以知物者,特此形耳。形万殊也,则各为之名。名因形立,必与形合。”综观世界各民族的原始文字,无不是象形文字(周有光称“形义文字”),例如埃及的古文字。我国现在使用的方块汉字,其中很多是象形字;所谓“六书”,就是以象形为基础的六种造字方法。而所谓象形,就是描摹实物形状,《墨经》称作“拟实”;而“拟实”就是“拟形”,即《周易·系辞上》所说的“拟诸形容,象其物宜”。《墨经·经说上》还举例说:“名若画虎也。”意即画出的虎之形,即为虎之名。这与牛、马之名产生于牛、马之形是一样的。篆书中虎、牛、马三字分别写成 、 、 ,可说是最简明的动物肖像画。因为名从形来,逐渐出现了“形名”一词。谭戒甫说:“因为凡物必有形,再由形给它一个名,就叫‘形名’”,又说:“‘形’即是物的标帜,‘名’即是形的表达;物有此形,即有此名”。[12]1这表明,古人在辨认万物并给以命名时,特别重视万物的外部特征,视其为本质属性。庄子说:“万物皆种也,以不同形相禅”(《寓言》),赫胥黎说:“生生者各肖其所生。”这是因为物形内含有物种的不同遗传信息。尹文说,“牛则物之定形”,公孙龙说,“马者,所以命形也”,都认为牛、马之名来源于牛、马之形。伍非百在论述《墨经》“命之马,类也”时说:“命之马者,以其同形状而名之。”可见,同类必同形,同形必同名。反之,殊类必殊形,殊形必殊名。因此,形和名是密不可分的:名出于形,名可代形,名即是形。在孙武的兵法中,形和名成了可以相互替代的一种治军御敌手段(详见下文)。

(二)名、指关系:名可代指

《墨经·经说上》说:“或以名示人,或以实示人。举友富商也,是以名示人;指是霍(鹤)也,是以实示人也。”这是说,人们交流思想有两种方式,一是用“名”举实,二是用手“指”实。用“名”举实是在物名产生以后,是一种比较间接、比较文明的交流方式,时空限制小;用手“指”实只限于眼前事物,是一种相对直接、相对原始的交流方式。《指物论》认为:“天下无指,生于物之各有名,不为指也。”这是说,之所以天下无指,是因为天下万物已各有名称;既然有了名称,何必再用手去“指”呢?这也就是说,天下本来是有“指”无“名”的,现在变为有“名”无“指”了。显然,这里的“指”是动词,是以手指物之“指”。这表明:先有“指”,后有“名”;“名”是对“指”的替代。从“指实示人”到“举名示人”,实在是先民们在生产、生活的实践中被倒逼出来的。这可从“名”这一字的产生,窥探其端倪。《说文》:“名,自命也。从口从夕。夕者,冥也。冥不相见,故以口自命。”这是说,白天,人们可以指着实物示人;到了夜晚,所示之物变得模糊不清,甚至看不见,人们只好给它起个名呼叫之,以名示人了。这就是荀子在《正名篇》中所说的“制名以指实”。随着名越来越多,人们“声出口,俱有名”(《墨经·经说上》),人类开始走向文明。至此,人类社会完成了“名”对“指”的替代,“无名”世界变成了“有名”世界。但公孙龙似乎仍沉湎于过去的“无名”世界,企图返朴归真,故意以“指”代“名”,而要说“物莫非指”了。但此“指”非彼“指”:“指是霍也”中的“指”表示动作,“物莫非指”中的“指”表示共相,词性、词义都发生了实质性变化。《尔雅·释言》:“指,示也。”邢《疏》:“示,谓呈现于人也。”“指”字的字义已从手部指示动作变为物象的自我显示。因此,“物莫非指”是说万物莫不呈现出各种不同的形状;“物莫非指”犹“物莫非形”。而“名”出于“形”,“物莫非形”可解读为“物莫非名”,“物——指——名”的命名模式其实是“物——形——名”的变相形式。公孙龙所说的“物之各有名”,在“物”和“名”之间,是跳不过“形”或“指”这个中间环节或中介作用的,句意与吕思勉所说的“形万殊也,则各为之名”相当。这里的“形”和“指”都表现为共相,“名”则是它们的语言表达形式。

(三)指、形关系:指即是形

万物皆有形,有形便可指;可指必是物,物如其所指。从“指”到“形”有一个机制转换问题。当人们顺着手指的方向注视前方某一物时,被指的物形被反射回来,映入人们的眼帘,这物形便是被指的东西,就是“所指”。“指”(动词)的东西成了“所指”(相当于名词),这犹如“画”(动词)的东西成了“画”(名词)一样。故“所指”便是“形”。“物莫非指”其实是“物莫非如所指”的紧缩语,与“物莫非形”等值。由于“指”即是“形”,故“指物论”也可说成“形物论”,是专门论述“形”(共相)与“物”(主要指“一般物”,也包括“个别物”)的关系的。“指”即是“形”,是解读《指物论》、打开《指物论》之门的一把钥匙。

其次,作为共相的“指”必然是“形”(形状)。上文说过,公孙龙在对坚白石和白马等个体的分析中,洞察出个别与一般的差异,提出了“坚白石离 ”和“白马非马”等著名命题,并且采用剥离“繁辞”(坚、白)的方法,发现了“独而正”的共相(石形、马形),并以“指”名之。在这里,形、指和共相是等值的(冯友兰认定“指”是共相,惜其未与“形”挂钩)。《指物论》实为关于个别与一般关系的一篇专论。文中公孙龙所讲的“指”的几个特点,无不与“形”有关:一是“天下无指,物无可以谓物”。坚、白等色性若没有石形、马形等“定形”之物作载体,天下就没有坚白石、白马了。二是“指也者,天下之所无”。单纯的不含色性的石形、马形,即所谓“石自体”、“马自体”,确是天下所无的。三是“天下无指,生于物之各有名,不为指也”。“名”可代“指”;而“名”本是“形”,“名”从“形”来。四是“且夫指固自为非指”。石形、马形等共相以坚白石、白马等“非指”显示出它们的存在。故公孙龙笔下的“指”,实在是“形”的别称。

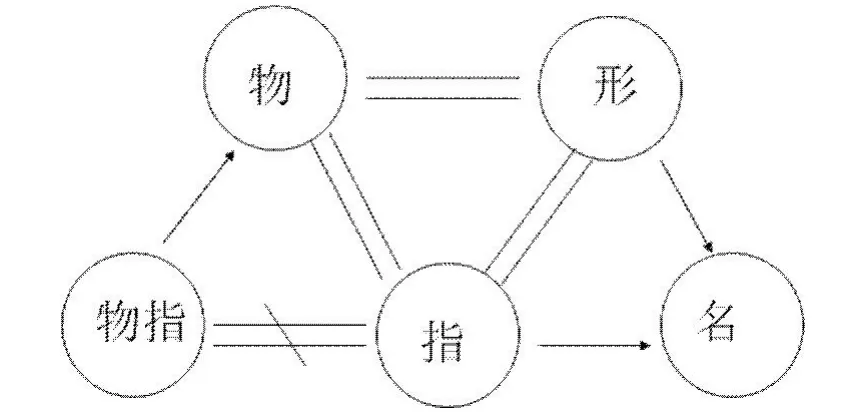

再次,我们还可从庄子批评公孙龙的一段话中,知道“指”即是“形”。庄子说,“以指喻指之非指,不若以非指喻指之非指;以马喻马之非马,不若以非马喻马之非马。天地一指也,万物一马也。”(《齐物论》)原文指、马对举,作用相同。郭沫若认为,这里的指、马“只是一个符号”(《十批判书》)。这是有道理的。那么是个什么符号呢?庄子说:“天地,形之大者也”(《则阳篇》);尹文说“牛”是物之“定形”,公孙龙说“马”是“命形”的。看来,这个符号就是“形”:天地是大形,万物是一个个小形。在庄子看来,所有天地万物,都是没有什么本质区别的,只有形状大小的不同。但“形”有虚实之分,形体不同于形状。因此公孙龙在讲“物莫非指”的同时,强调了“指(物指)非指”,即个别不同于一般。“指非指”可以看作是“白马非马”的公式化表述,(见图1)。

图1 物、物指、指、形、名关系示意图

上图是物、物指、指、形、名五者关系示意图,基本上由左、中、右三个三角形组成。左:物(一般物)是指(共相),物指(个别物)不等于指(共相),物(一般物)是物指(个别物)的抽象。中:“物莫非指”犹“物莫非形”,形和指是等值的。右:物(一般物)——形(形状)——名是一般命名模式,物(一般物)——指(共相)——名是变相命名模式;名是形和指的语言表达形式。

与上文有关,附带要提及的是“形名”与“刑名”问题。一般辞书和论著中,都认为“形名”等同于“刑名”。清代东吴人王鸣盛虽持此说,但他强调:“刑非刑罚之刑,与形同,古人通用,刑名犹言名实。”①裘锡圭在研究马王堆《老子》甲乙卷本前后佚书时指出:“其实‘形名’指事物的本形及其名称,跟刑法根本无关。”[13]72战国末至秦汉间,以商鞅、韩非为代表的法家思想占主导地位,刑名法术思想盛极一时,遂以“刑”代“形”,“刑”与“形”通用,“形名”和“刑名”从此混淆不清了。其实,刑名法术思想与“以形务名”的形名思想无涉,与“循名责实”的正名思想也有本质上的区别。“刑名”一词,常见于汉人笔下,马王堆是西汉墓,帛书将“形名”写成“刑名”,也就不奇怪了。在法家思想集大成者韩非的文章里,“形名”变为“事名”,与“名实”同义(以事为实,以言为名)。如《二柄篇》:“形名者,言与事也。”《主道篇》:“有言者自为名,有事者自为形。”伍非百认为:“以形名之原则,用之于刑当其名,则变为刑名。此后世‘刑名’二字之所来。”[8]770这一说法基本符合历史事实。因此,将“形名”与“刑名”等同起来是不妥的。

“形名”一词,最早见于《孙子·势篇》:“斗众如斗寡,形名是也。”曹操注:“旌旗曰形,金鼓曰名。”即所谓“言不相闻故为鼓铎,视不相见故为旌旗”。“形名”在这里是号令三军的一种治军御敌手段:举旗或击鼓,则进军;偃旗或鸣金,则收兵。形、名虽异,但其传递信息的功能是一样的,可以替代使用。其后的孙膑兵法,认为“形定则有名”,在形名关系上,认定“名”产生于具体事物形态。[14]102

《庄子·天道篇》中说:“形名者,古已有之,而非所以为先也。”虽然古逸书上已有“形名”一词的记载,但最早恐不会早于《孙子》。因为庄子文章的内容,从明大道、明道德、明仁义、明分守、明形名、明因任、明原省,直到明赏罚,上承老子的道家思想,兼收孔子的儒家思想,归结于明赏罚的法家思想,可以看做是一种道家思想向法家思想发展的过渡形态,而孙武差不多与老子、孔子同时代稍晚之人。裘锡圭把稷下学派的田骈、宋钘、尹文等人称作道法家,而道法家都是讲形名的。[13]72因此庄子见到的古逸书其实并不很古,很可能出自哪位道法家之手。冯友兰将这里的形名二字解读为“某人者,形也;某职者,名也”,[7]404可备一说。

归纳起来,我们把“形名”一词的发展演变,粗略地分为三个阶段。大致战国前为“物名阶段”,战国时为“事名阶段”,战国后为“刑名阶段”。物名阶段“以形务名”,是文明社会之缘起;事名阶段“循名责实”,是正名主义的产物。而刑当其名之“刑名”,与原先之“形名”已大异其趣,几乎风马牛不相及。

通过以上分析,我们知道公孙龙对名实论、治乱论均有独到见解。尤其是他在洞察个别与一般差异的基础上,对个别与一般的关系作了详尽的分析。他采用剥离法,发现了“独而正”的共相(形状),与苏格拉底采用归纳法发现“一般定义”即共相具有同等重要意义。他深受儒家思想的影响,求治反乱,欲以正名实而化天下,积极参与了一些社会政治活动。他不仅是当时颇有影响的思想家,也是当时知名的政治家。但由于公孙龙采用当时辩者们常用的苛察缴绕、正言若反的表达方法,他的真知灼见不为常人所理解,学术界多半以唯心主义诡辩家目之,成为批判对象。谭戒甫将公孙龙所行事,与苏秦、张仪各持诡辩、玩弄人主、以要厚利高爵相比,认为“其正邪高下,殆犹天壤之差”,并叹曰:“呜呼!龙诚才智之君子也,孰谓诡辩之雄者乎?其妄膺不美之名而为后世所诟病,盖亦冤之甚矣。”[12]155其评说不为过也。钱穆则称公孙龙为“贤人”、“君子”,赞扬他“恂工退让,不溺仕宦”。[15]149冯友兰也曾为惠施、公孙龙说了句公道话:“他们在某些问题也带有一些诡辩的倾向,但不能归之于诡辩流派。”[2]111我们怀着崇敬的心情研读《公孙龙子》并写成此文,冀望学术界给公孙龙其人其思想以应有的历史地位。这也是一个对传统文化能否予以客观评价并给以发扬光大的问题。

(责任编辑:李俊丹 校对:贾建钢)

[1]侯外庐,等. 中国思想通史:第1卷[M]. 北京:人民出版社,1957.

[2]庞朴. 公孙龙子研究[M]. 北京:中华书局,1979.

[3]蔡尚思. 论公孙龙的违反辩证法——驳冯友兰先生论“白马非马”[J]. 哲学研究,1981(7).

[4]温公颐. 先秦逻辑史[M]. 上海:上海人民出版社,1983.

[5]罗素. 西方哲学史:上卷[M]. 北京:商务印书馆,1991.

[6]西方哲学原著选读:上卷[M]. 上海:商务印书馆,1981.

[7]冯友兰. 中国哲学史:上册[M]. 北京:中华书局,1961.

[8]伍非百. 中国古名家言:上册[M]. 北京:中国社会科学出版社,1981.

[9]周文英. 中国逻辑思想史稿[M]. 北京:人民出版社,1979.

[10]陈宪猷. 公孙龙子求真[M]. 北京:中华书局,1990.

[11]詹剑峰. 墨子的形式逻辑[M]. 武汉:湖北人民出版社,1979.

[12]谭戒甫. 公孙龙子形名发微[M]. 武汉:武汉大学出版社,2006

[13]裘锡圭. 马王堆〈老子〉甲乙卷本前后佚书与“道法家”[M]//中国哲学:第2辑. 北京:三联书店,1980.

[14]何兆武,步近智,唐宇元,等. 中国思想发展史[M]. 北京:中国青年出版社,1980.

[15]钱穆. 惠施公孙龙[M]//中国哲学史文集. 长春:吉林人民出版社,1979.

B225.4

A

1673-2030(2014)01-0029-13

2013-11-10

杨菊生(1935—),男,江苏无锡人,南京财经大学副教授。