环境抗争的话语建构、选择与传承

2014-05-12周裕琼蒋小艳

周裕琼,蒋小艳

(深圳大学传播学院,传媒与文化发展研究中心,广东 深圳 518060)

环境抗争的话语建构、选择与传承

周裕琼,蒋小艳

(深圳大学传播学院,传媒与文化发展研究中心,广东 深圳 518060)

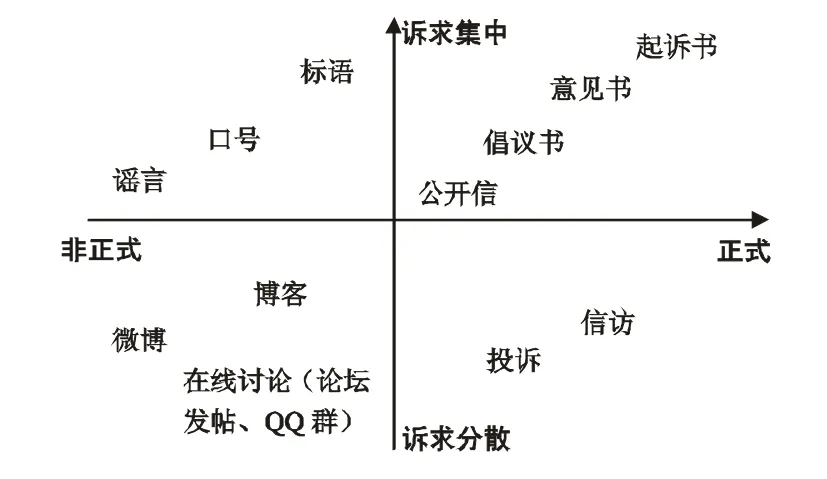

中国的环境抗争事件逐渐增加,呈现出丰富多样的抗争性话语。典型的环境抗争性话语,可以从诉求(集中VS分散)和传播空间(正式VS非正式)两个维度进行分类,包括但不限于标语、口号、谣言、博客、微博、在线讨论、公开信、倡议书、意见书、起诉书、投诉、信访等多种形式。在抗争的不同阶段,为了实现共识动员、行动动员、官民对话、环保实践等不同的任务,行动者不断调整其策略性框架,舍弃“邻避主义”以建立更为广泛的“社会共同体”,融入“我们不要被代表”等公民权利框架以规避领头者风险,并最终将谋求少部分人短期利益的突发性集体行动改造为关注所有人根本利益的环保运动。从形式到内容,上述抗争性话语得以在不同的环保事件中传承。由于中国现阶段的集体行动缺乏专业化、组织化的社会动员体系,媒体在抗争性话语的建构、选择与传承中发挥了重要的作用,其中新媒体在行动者内部动员中发挥了重要的虚拟组织功能,而来自传统媒体的关注,则是行动者外部动员成功与否的关键。

新媒体;环境抗争;话语;社会运动

一、引 言

从2007年厦门PX事件开始,中国各地的环保运动风起云涌,群体性聚集(“散步”)屡见不鲜。面对循环上演的 “一闹就停VS迁址复出”的拉锯战,2013年5月8日的《人民日报》时评表示,“‘散步’绝非解决问题的最佳途径,‘一有矛盾就上街’更非治理常态”,为了畅通公众表达、进行有效沟通,“需要合理的顶层设计,在更高层次、更大范围中,通过对话弥合已有的裂痕”①。2014年3月,“PX的多米诺骨牌,再次翻倒一张”②,广东茂名反对PX的“散步”演变成警民冲突性事件。如何破解环保抗争的迷局,已成当务之急。近年来,无论是社会抗争的参与者、管理者还是研究者,都意识到“合理的顶层设计”之重要性,但在具体实践中却难免只顾眼前、不管长远,建构对话空间的努力往往付诸阙如。赵鼎新认为,变迁、结构、话语是影响和决定社会运动的三大宏观因素[1]。政治学和社会学者关于变迁和结构的研究取得了丰硕的成果,而传播学者对话语的研究,由于缺乏必要的概念化和操作化框架,所做尝试多分散零乱,未能阐释行动者是如何在利益博弈中做出话语的建构与选择,并在不同的话语空间 (正式VS非正式、官方VS民间、传统媒体VS新媒体)与政府展开对抗与对话。有鉴于此,本文以旷日持久的番禺垃圾焚烧发电厂事件 (以下简称番禺事件)为例,在内容分析、文本分析、深入访谈和问卷调查数据的基础上,厘清抗争性话语的概念内涵,考察它在不同阶段的发展与演变,旨在回答以下三个研究问题:首先,行动者是如何从分散的民意中凝练出抗争性话语?其次,行动者是如何在话语实践中通过策略性框架来实现社会动员?最后,番禺事件中的抗争性话语能在多大程度上被传承,而番禺经验又能在多大程度上被复制?

二、抗争性话语

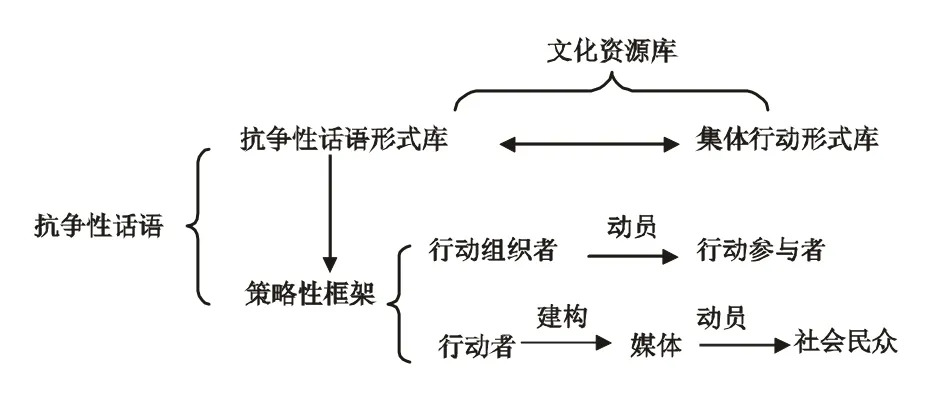

抗争性政治已经成为中国政治社会学的基本问题[2]。任何形式的抗争性政治都伴随着一定的抗争性话语,即,集体行动和社会运动参与者利用各种人际的、群体的以及大众渠道建构与传播的符号集合。梯利曾经把一定时空内,一个群体所熟悉和能运用的抗争方式总和(比如狂欢、葬礼抗议、抢粮、砸机器、抗捐抗税、怠工、叛乱、罢工、静坐、示威、游行和恐怖活动等有形的反抗活动)总结为“集体行动形式库”(repertoire of collective action)[3]。 我们认为,任何一种抗争的行为形式,都必定伴随着一种或多种抗争的话语形式,即“抗争性话语形式库”(repertoire of contentious discourse),包括但不仅限于演讲、标语、口号、横幅、谣言、意见书、公开信、帖子、博客、微博、歌曲、纪录片、DVD、视频等文字、声音和图像形式。研究法国革命的一批学者提出“历史即剧本”(history is scripts),历史是舞台,而社会行动参与者是演员,他们依据特定的文化剧本来建构抗争性话语[4]。在不同的时空和文化背景下,集体行动和社会运动所能调动的抗争性话语形式也有所不同。为了更好地分析文化对社会运动的影响,赵鼎新曾经提出了“文化资源库”(cultural repertoire)这一概念[1](P224),它不仅涵盖了梯利的集体行动形式库,而且包括了在一定时空内一个群体发起抗争所能利用的文字性和符号性资源,在我们看来,这新增加的部分就是前面所界定的抗争性话语形式的总和,即“抗争性话语形式库”。

利用不同形式的抗争性话语,行动者们试图建构集体行动和社会运动的话语框架,实现自我定义和社会动员。斯诺等人认为,一个社会运动背后的目标或意识形态由于各种原因可能很难被目标群体所接受,为了更好地动员参与者,组织者往往会创造出一些更容易被接受的话语,实现框架调整(frame alignment)[5]。因此,社会运动全过程,就是通过不断地选择、再造、包装、突出等手段来对抗争性话语进行策略性框架(strategic framing)、以实现社会动员的过程。策略性框架不但对行动者内部的动员至关重要,同时,还有可能经由媒介框架建构(media fram ing-building),来实现对社会民众的动员。这就不难理解为什么“维权话语”成为众多群体性事件的首选策略性框架[6]:一方面,它能得到参与者的迅速响应,实现内部动员;另一方面,它又强调了诉求的“合法性”,从而避开了新闻报道的选题雷区,赢得更多媒介版面。而在网民主导的网络群体性事件中[7],策略性框架往往会从关注个体所受伤害转向诉求社会公平正义。显然,后者比前者更有可能对分散在各个角落的网民进行情感动员,同时也能在更大程度上吸引媒介的持续报道与深入讨论,从而使事件(event)升级为议题(issue),并有可能进入媒介和政府的议程(agenda)。

如图一所示,我们从两条路径上对抗争性话语进行概念化,一方面,是受到政治文化影响的“抗争性话语形式库”,它与“集体行动形式库”一起,组成了具有传承价值的“文化资源库”;另一方面,是体现行动者理性选择的“策略性框架”,在不同的阶段,实现社会动员——包括共识动员(consensusmobilization)和行动动员(action mobilization)——的功能[8]。前者是形式,后者是内容;前者为静态,后者为动态;前者体现社会文化的影响,后者体现社会结构的影响。

图一 抗争性话语概念图

如果说变迁和结构分别是社会学和政治学者研究社会运动的主要对象,那么,对新闻传播学的视角则有助于我们考察行动者是如何借由媒介来实现话语的建构与选择。吉特林对美国1960年以来新左派运动的研究发现,主流媒体对学生所使用的抗争性话语的选择性报道,“造就”并最终破坏了新左派运动,在运动的晚期,组织者不得不以“制造”新闻事件、“表演”集体行动等出格的方式来博取媒体版面[9]。受限于媒介霸权以及新闻专业主义,在西方,抗争性话语对媒体的框架建构效果已然式微。以环境抗争为例,1980年以来,动员日益弱化,行动日益“常规化”,环保组织变成了“公共利益游说团体”和政党,通过制度化方式将抗争性话语纳入政治决策体系[10]。在中国,极端行为(如“自焚”)或许能吸引最初的媒体关注,但就抗争性话语的建构而言,只有娴熟利用各种策略(比如合法化策略、暗示“责任归属”的策略、动员政府部门的策略)来保证诉求的政治正确性,才有可能在媒介上赢得框架竞争[11]。事实上,由于中国绝大多数集体行动都是“无组织、有纪律”,在政府的严密监控下,行动者几乎不可能实现大规模的社会动员。此时,熟谙官方底线、擅长打擦边球的大众媒介在很大程度上就起到了运动的组织、动员作用。孙玮对厦门PX事件的分析就显示,大众媒介通过探寻“我们是谁”,在厦门人以及环保主义者建构了“崭新的、内涵丰富的”集体认同感,体现了新社会运动的历史性生产力[12]。

三、案例背景与数据采集

随着中国城市化进程的加快,“垃圾围城”已经成为困扰各级地方政府的难题。从2008年起,中国的垃圾焚烧产业进入了“黄金时期”,而“十二五”期间规划的垃圾焚烧厂超过200座③。番禺区位于广州南部,虽然不是广州市最大的区,但是人口却在近年来膨胀至250万,人口密度直逼老城中心,大型居住小区、商业区和娱乐设施鳞次栉比。在垃圾处理方面,广州市政府坚持“除中心城区外,各区的垃圾必须在各区内处理”且规划中的垃圾焚烧厂不但要建,而且还要多建④。“番禺垃圾焚烧选址案”正是在这一背景下进入了公众视野。

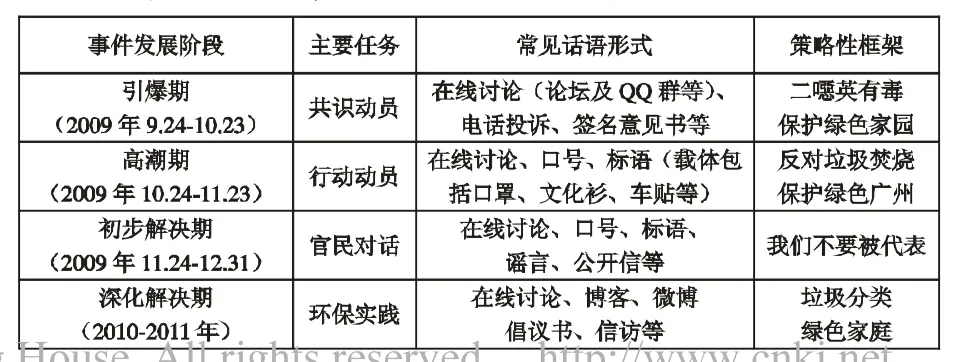

其发展过程大致分为4个阶段:

(1)引爆期(2009年9月 24日—2009年 10月23日),媒体公布选址,引爆民意,业主在线上线下热烈讨论,并于10月23日向有关部门提交有数千人签名的意见书;(2)高潮期(2009年10月24日—2009年11月23日),业主进行集体动员,表演行为艺术,媒体报道如火如荼,政府态度却依然强硬,矛盾激化,导致11月23日近千名业主在广州市城管委和市政府附近进行了5个小时的“散步”;(3)初步解决期 (2009年11月24日—2009年12月底),在双方的共同努力下,官民之间出现对话的契机,12月20日番禺区委书记谭应华应邀来到丽江花园座谈,强调“会江垃圾焚烧发电厂项目已经停止”,媒体纷纷用“双赢”来形容此次会谈,认为这是“政府接招民意表达的样本”⑤;(4)深化解决期 (2010-2011年),番禺业主积极进行环保实践,号召邻居加入“绿色家庭”,自觉实行垃圾分类,2011年4月广州出台了中国第一部生活垃圾分类管理办法——《广州市城市生活垃圾分类管理暂行规定》,业主们通过多种方式督促政府实施垃圾分类。

从2009年9月番禺事件爆发,到12月番禺区委书记承诺停止项目,再到随后两年番禺业主的绿色家园行动,番禺事件从一场谋求少部分人短期利益的突发性集体行动,萌发为关注所有人根本利益的常规化环保运动,其中有高潮、有低谷,有主角、有配角,有英雄、有小丑,足以构成一场完整、大型的“社会运动剧目”。相对于偶发零散的环保冲突而言,旷日持久的番禺事件为我们提供了丰富多样的话语形式与内容,成为研究抗争性话语建构、选择与传承的经典案例。于建嵘在阐释“抗争性政治”定义的时候,曾批评“底层无政治”的精英主义政治观,指出应该“以底层社会的眼光看待底层民众的行为”[2](P3)。在抗争性话语研究中,同样存在“底层无话语”的偏见,数据采集多来自媒体,很少追溯到行动的源头,从行动参与者的角度来解读抗争性话语。作为2009年中国十大新闻事件之一⑥,番禺事件吸引了包括新闻传播学领域的众多学术关注。以“番禺”和“垃圾”为关键词检索《中国全文期刊数据库》,截止2013年12月,共获得14篇从新闻传播学角度切入的论文,但大部分论文仅限于比较不同媒体对番禺事件的报道、讨论媒介在番禺事件中的角色扮演[13],仅有一篇论文涉及大众媒体在集体行动中的社会动员功能[14]。除了思辨性的泛泛而谈,为数不多的实证数据主要来自媒体报道,很少来自行动者(发起、组织、参与到番禺事件的城市中产阶级业主)的数据。

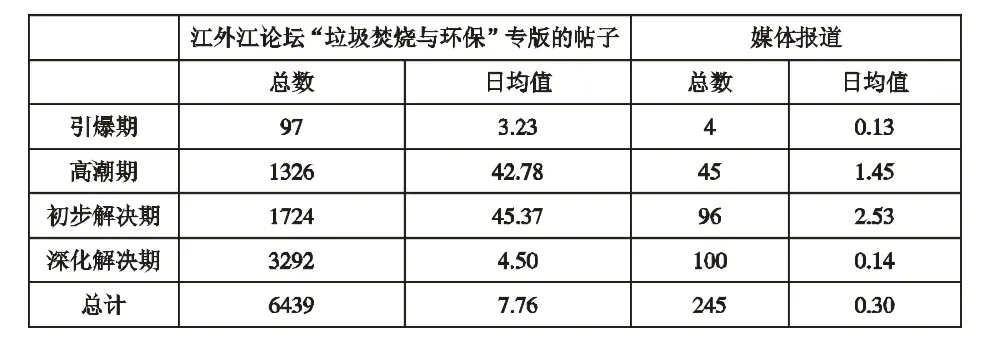

表一 番禺事件中的“话语”采集

为了避免这一局限,我们决定以行动者的数据为主、媒体的数据为辅,综合质化和量化方法,从3个方面采集数据:(1)对“话语”的采集,如表一所示,主要来自“江外江论坛”⑦,其“垃圾焚烧与环保”专版从设立之日(2009年10月16日)到2011年12月31日两年多的时间内出现了6439个帖子,我们对其中“评论杂文”类帖子(N=356)进行了内容分析,另外,还通过慧科新闻数据库采集了在此期间与番禺事件有关的所有媒体报道(N=245);(2)对“说话的人”的深入访谈,分别来自四位意见领袖——“巴索风云”(男,丽江花园业主,日均发帖1.85篇,全程参与番禺事件,邀请番禺区委书记前来座谈,促成官民和解,在深化解决期,以多种形式提倡 “垃圾分类”,与政府展开积极互动)、“阿加西”(男,广州碧桂园业主,日均发帖2.77篇,是番禺事件早期集体行动的重要组织者,曾因此被警察请去“喝茶”,在深化解决期,致力于寻找垃圾处理新方法)、“樱桃白”(女,丽江花园业主,“垃圾焚烧与环保”版主,日均发帖2.22篇,是番禺事件中的明星人物,2009年11月8日她头戴防毒面罩地铁半日游的行为艺术为番禺事件吸引了众多媒体关注)和“心海琴音”(男,广州碧桂园业主,日均发帖1.37篇,他的媒体曝光率不如前面3位,但是在论坛上颇有影响);(3)对“话语遗产”的调查,来自2012年1月对丽江花园的小区居民的便利抽样问卷(N=119)。

四、抗争性话语的原始形态

互联网在中国集体行动和社会运动中发挥了重要作用。如果说互联网对于农村群体性事件的意义在于突破地方政府的消息封锁,进行另类新闻直播,那么在上海、北京、广州、厦门、昆明等城市中产阶级抗争行动中,互联网在更大程度上发挥着“虚拟公共领域”的功能,为行动参与者提供了表达诉求、意见协商和社会动员的平台。在番禺事件中,成千上万的业主通过论坛、博客、微博等多种渠道加入进来,其中,江外江论坛更是成为网络参与的大本营。在该论坛的“垃圾焚烧与环保”专版,平均每天发布7.76个帖子,其中,在事件的高潮期和初步解决期,日均发帖量都超过40个,在随后两年的深化解决期,仍有3292个帖子发布(平均每天4.5个)。尽管论坛发帖的诉求比较分散,行文相对随意,多是有感而发、不吐不快的意见表达,但作为最原始的抗争性话语,它们为策略性框架过程提供了丰富的素材与资源。

我们所抽样的356条评论杂文中将近2/3(65.1%)是自称“酱油”的江外江论坛网友原创,一成(10.7%)是在转载他人观点基础上的原创,1/4左右(24.2%)是转载。每篇帖子平均超过千字(1244字),对于论坛发帖来说,这样的篇幅已经算得上是“长篇大论”,每篇帖子平均点击率为2226次,回复数为42次,就“量”而言,这种网络讨论已经具备协商民主(deliberative democracy)的潜质。

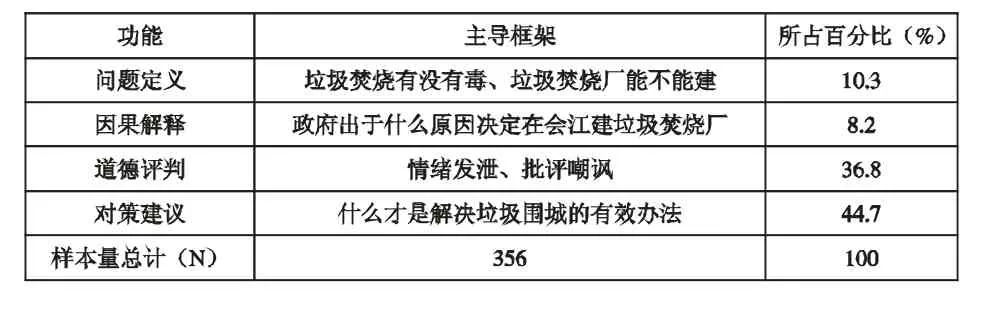

表二 评论杂文所采用的主导框架

如表二所示,这些帖子所表达的主张,基本上可以从恩特曼所提出4种功能性框架——问题定义、因果解释、道德评判、对策建议[15]来进行归类。其中,问题定义框架旨在界定事实,在番禺事件中,具体表现为关于“垃圾焚烧有没有毒”、“垃圾焚烧厂能不能建”的讨论,仅有10.3%的帖子采用它作为主导框架。原因诊断框架旨在探究“政府出于什么原因决定在会江建垃圾焚烧厂”,仅有8.2%的帖子采用它作为主导框架。与网友“围观”不同,置身番禺事件之中的“酱油”们,掌握了大量的信息,并通过自学,几乎人人都成了“半个专家”,在问题定义和因果解释方面已经达成共识,因此,参与网络讨论主要是为了道德评判和对策建议。

道德评判框架包括各种形式的情绪发泄以及批评嘲讽,有36.8%的帖子采用它作为主导框架。通过道德评判,“酱油”实现了情绪共鸣,起到了情感动员的作用,这在集体行动的早期显得尤为重要。2009年11月6日,“急得吐血”的一篇帖子《眼睛是黑色的,但心是鲜红的》逐一评价了政府、专家、媒体和人大代表的表现——最后总结:“我们正在打造一根耻辱之柱,上面挂满了卑鄙的灵魂:无良官员、黑心专家、可耻媒体、肮脏代表!”读到这样痛快淋漓的讨伐,“酱油”感到“太 tmd好了”,“拍案叫绝”的同时,也拍案而起,表示“行动决定成败,从我做起,行动起来”、“都靠不住,只有靠我们自己。团结起来!为绿色家园抵制到底!”立场鲜明的“标签”能帮助“酱油”迅速做出道德评判。在论坛上,主烧派(政府官员、专家、企业等)被贴上“猪烧派”、“罪人”、“流氓”、“冷血”、“缺德”、“丧尽天良”、“五毛”、“秦桧不如”、“遗臭万年”、“逆天”等负面标签;而与他们相对应,反烧派则被致以 “理性”、“英雄”、“勇敢”、“正义”、“风云人物”、“良知”、“和谐”、“勇者无惧、智者无惑、诚者有信、仁者无敌”的敬礼。

旨在回答“什么才是解决垃圾围城的有效办法”的对策建议框架最受欢迎(44.7%),在事件发展的不同阶段,它的重心也有所不同。在2009年12月20日之前,主要是“酱油”内部的策略讨论和行动动员。2009年10月19日,“hyx0083”发布题为《都站出来啊!键盘上的反对=不反对!键盘上的支持=不支持!》号召大家参加10月25日渔人码头口罩行动,并表示要“排除万难,争取胜利,如果失败,就把房卖”。显然,这个时候番禺业主斗争的决心和信心都是不足的。随着番禺事件的发展,尤其是受到11月23日声势浩大“散步”活动的鼓舞,“酱油”们的斗争经验和智慧都增长了,以更长远的眼光来看待问题。“云游”在12月14日发布题为《如果这是一场战役》的帖子,指出“我们现在仍然没有取得番禺保卫战的全面胜利,取得胜利的唯一办法,就是反攻,把焚烧派彻底击败,让全国所有的垃圾焚烧厂都停工,就好像二战的进攻柏林,德国无条件投降”。官方承诺停建番禺垃圾焚烧厂后,针对政府和主烧派的遭遇战转变成针对“垃圾围城”的持久战。正如“悠闲天使”所言:“垃圾处理是关系国计民生的大事,是我们必须要面对和解决的问题,冷静、客观的思考问题,尽快为广州生活垃圾处理找出一条切实可行之路,乃是我们的当务之急”。以“巴索风云”在2009年底发布的《垃圾战争的兵法——总篇》为号角,“酱油”们通过二手资料、咨询专家、亲身考察等多种方式,逐渐形成了“垃圾分类先行”的共识,并在深化解决期提出了许多切实可行的细则。番禺业主的可敬之处在于,他们并没有因为自身威胁的暂时解除而偃旗息鼓,反而以“垃圾战争”为己任,更加积极地献计献策,这体现出城市中产阶级业主不同于普通网民的理性与智慧。

五、抗争性话语的凝练

为了在官民对话中赢取更大的“话语权”,业主们通过体制内和体制外两种方式对网络论坛上分散的民意进行凝练。在体制内,业主们以网络民意为基础,先后讨论起草了10余份反映意见、表达抗议、提出建议的正式文件,或散发给番禺业主,或提交给政府部门。2009年10月16日,“海天一色”等业主起草了一份反对兴建垃圾焚烧处理厂的倡议书——《坚决反对番禺大石垃圾焚烧发电厂,30万业主生命健康不是“儿戏”》,详细列举反对理由,呼吁“各个楼盘的业主,团结起来,一起行动”,“保卫家园、保卫孩子、保住生活、保证生存”,被众多小区论坛转发,成为“番禺事件”中的第一份檄文。同时,“酱油”还先后起草了提交给法院的 《番禺生活垃圾焚烧发电厂起诉书》和提交给番禺市政园林局的《抗议书》。经过意见征询,“阿加西”等业主起草了《反对兴建垃圾焚烧处理厂的意见书》,搜集附近楼盘数千个签名,在10月23日提交有关部门。在11月23日,近千名番禺业主又带着这份意见书参加了“散步”活动。尽管意见本身没有得到采纳,但这种抗争性话语形式,却得到了官方积极回应。“散步”结束后,番禺区政府发布了 《举全区之力集全区之智创建番禺垃圾处理文明区的倡议书》,号召全区250万市民“群策群力,为垃圾找科学合理的出路”。官方做出停建会江垃圾焚烧厂的承诺后,番禺业主将重心转移到垃圾分类的宣传及实施上,在2010年先后形成了《参与垃圾分类决心书》、《绿色家庭计划倡议书》、《创建 “绿色小区”建议书》、《居民生活垃圾分类推广指南及绿色家庭倡议书》等多份环保文件。同时,业主们认识到垃圾问题必须从上至下的转变思路,积极上书中央领导及政府部门,起早了《致全国人大的公开信:以国家意志引领垃圾处理事业向正确方向健康发展》及三封《写给 jt叔叔的信》(“jt”指的是“锦涛”),并针对中央2010年6发布的《关于加强生活垃圾处理和污染综合治理工作的意见》提交书面意见。通过这些方式,番禺业主试图让自己的意见纳入政策议程,在“巴索风云”看来,“我们作为公民,想要去解决这个问题,想要去从国家、政策层面去影响这个垃圾处理政策,我个人认为,这个使整个事件升华到高潮。”

在谋求体制内的解决方案的同时,番禺业主像其他所有社会抗争行动一样,进行了丰富的体制外话语实践,从沸腾的民意中,提炼出众多言简意赅、掷地有声的标语及口号,它们赋予番禺业主更多的正义性情感。早期的标语及口号以“二噁英”为关键词,强调垃圾焚烧所带来的污染,比如:“反对垃圾焚烧 拒绝呼吸毒气”、“反对垃圾发电 拒绝毒气污染”、“万众一心,团结一致,我们坚决拒绝呼吸毒气——二噁英”、“我们爱健康不爱二噁英”、“反对垃圾焚烧 保护绿色广州”。以口罩、文化衫、车贴及论坛帖子为载体,这些口号被广泛传播。为了抵制官方指定民意代表的做法,中期的标语和口号以“被代表”为关键词,强调公民权利,比如11月23日“散步”活动中,民众高喊“我们不要被代表”、“我只代表我自己”、“反对官僚主义”。12月20日番禺区委书记谭应华前来座谈时,没有获得参会资格的业主在场外举着 “无缘见书记 咱又被代表”进行无声抗议。在深化解决期,标语和口号以“绿色”为关键词,宣传包括垃圾分类在内的环保生活方式,比如“绿色生活 保护环境 从我做起”。这些标语和口号的载体丰富多彩,从传单、口罩、横幅、文化衫到车贴,不一而足。不管是精心制作还是临时草就,这些标语和口号汇聚一起,形成强有力的“话语”攻势。

与此同时,谣言这种网络舆论的变异形式也被番禺业主灵活运用到社会抗争中来。谣言,并非一定是“谎言”,而是未经证实却广为传播的人们现实世界的假想,是非正式话语空间的“硬通货”,作为“弱者的武器”,谣言在中国的群体性事件中扮演了重要的角色[16]。番禺事件的谣言,旨在探究以电梯为主业的广日集团何以独享垃圾焚烧专营权。围绕着广日集团与政府(以及原广州市环卫局局长、现市政府副秘书长吕志毅)之间的利益纠葛,先后衍生出4则子谣言:(1)吕志毅亲属担任广日集团重要职务:2009年12月1日,网友爆料“吕志毅的弟弟吕志平是广日集团物流公司总经理,其大学刚毕业的儿子吕仁斌(或作吕延斌)是垃圾焚烧投资商广州环投公司采购部经理”,博客被转发到江外江论坛,当晚,“樱桃白”就从广日集团网站找到吕志平的信息,提供了重要佐证;(2)随后,网友又挖掘出另一条内幕“广日集团送豪车给原广州市市容环卫局领导使用”;(3)2011年4月,在垃圾焚烧发电重新选址之际,“大石战友”发帖质疑“究竟谁在瓜分广州垃圾焚烧500亿的蛋糕?”对垃圾焚烧背后的利益链条进行了猜测:“广州市政府把500亿给了广日集团,好歹也是扶持国企嘛,然后又‘允许’国企把其中的245亿给了一个私企(立信企业)”;(4)神秘的 39号文件:广州市政府的信息公开栏中唯独缺少广日集团获得特许经营的依据——39号文件。前两条谣言,在番禺事件僵持期,吸引了包括《南方都市报》、《南方周末》、《新快报》、《成都商报》、广东卫视、凤凰网等众多媒体关注。吕志毅在接受记者采访时“以后再说”、“胡说八道”的回应,使番禺业主义愤填膺,士气反而更为高涨;后两条谣言,在番禺事件的深化解决期,使网友占据了挑战政府权威的道德制高点。

通过前面的分析,我们将番禺事件中出现的抗争性话语从诉求(集中VS分散)和传播空间(正式VS非正式)两个维度进行分类,绘制坐标图(图二)。其中,标语、口号、谣言等抗争性话语形式较多地在非正式话语空间传播,但诉求却相对集中;而博客、微博、在线讨论(论坛及QQ群等)等网络舆论形式虽然也是在非正式话语空间传播,但诉求却相对分散。虽然同属于正式话语空间,公开信、倡议书、意见书、起诉书等正式文书,其诉求集中程度显著高于民众向官方和媒体的投诉与信访。

图二 番禺事件的抗争性话语形式库

六、策略性框架

从番禺事件发展的全过程来看,行动者又是如何通过选择、再造、包装、突出等策略性框架(strategic fram ing)手段来实现社会动员?

番禺事件的策略性框架出现4次重要的转折。

首先是从“二噁英有毒”到“保护绿色家园”的框架转移。前一个框架旨在告知,而后一个框架则具有很强的情感和行动动员功能。2009年10月19日番禺业主讨论文化衫设计方案的帖子就体现了这一框架转移过程。最初大家都在关注二噁英,比如“拒绝呼吸二噁英”、“反对垃圾发电 拒绝毒气污染”,还有人建议用骷髅头配图。经过讨论后,修改后的文化衫正面是一颗大树,树冠上是一片和谐绿色的小区,但是顶端有一团黑色的“毒气”,三排文字中,关于“二噁英有毒”的陈述被弱化处理,突出了疑问:“我们的新邻居 明天,这里还是家园吗?”背面文字则是“反对垃圾焚烧 保护绿色广州”。显然,这种处理方式,有助于发动更多番禺业主加入到抗争行动中来,争取更多人的同情。T恤制作完成,于11月1日以20元一件的价格在江外江论坛接受预订,短短5天之内销售一空,随后成为一次次集体行动的统一服装。

其次,是从“保护绿色家园”(番禺)到“保护绿色广州”的框架转移。在事件早期,外人(包括部分官方媒体)解读番禺抗争的首选框架是“邻避主义”。在政府“各区的垃圾必须在各区处理”的政策背景下,番禺抗争很容易被视作“牺牲他人成就自我”的自私自利行为。认识到外界舆论对番禺人的误解、孤立甚至对立,番禺业主开始寻求更广泛意义上的环境正义,即建立包括广州在内的“地方认同感”。“政府那个时候,已经有分化群众的想法和策略,如果我们只是说不要在家门口,不要在番禺,那么番禺以外的人就会指责我们是很自私的人,很狭隘,甚至会让别人觉得你们就是坏蛋。我们反对的垃圾焚烧技术是有问题和缺陷的,于是我提议不要写番禺,至少要写广州,因为广州其他地方也要建,花都、增城,不要写全国,太大。这样我们就有理由,就算你在广州的一个角落都会受影响,从而让更多的人感同身受的会关心、研究这个事件,让全广州的人都来关注这个事件”,“巴索风云”在2012年1月接受我们访谈时回顾了当时的决策过程。用“心海琴音”的话来说,这是“自发的、群众的智慧”。

番禺业主的智慧不仅体现在修改口号上,而且也体现在行动策划与议题建构上。2009年11月8日,“樱桃白”手举“反对垃圾焚烧 保护绿色广州”的标语,头戴防毒面罩乘坐地铁来到广州中心城区宣传环保。在当天晚上发布的“游记”帖中,“樱桃白”提到地铁乘客对番禺人的误解时,不无调侃地说:“省城的人见识怎么这么短浅啊,让俺教导教导他们吧”。通过这次环保行为艺术,“樱桃白”试图在广州人中建立“番禺之忧,忧在广州”的社会认同,同时又为陷入低潮期的番禺抗争吸引了足够多的媒体关注。“m ice99”从中总结出一套斗争策略:“你封杀广州的媒体,你能封杀全国?全世界的媒体吗?你能封杀网络吗?不断的制造新闻,这样才能唤起更多民众的注意。”“心海琴音”坦言,在抗争中,“谁都知道争取最大的同情与支持”。除了吸引媒介关注,番禺业主的另一项策略是联盟李坑。在“江外江”论坛中,以“李坑”为主题的帖子共有236个,樱桃白将李坑人民形容为“发不出声音的人”。在论坛上,“酱油”们积极探讨“我们能为李坑做些什么”,指出“是我们的垃圾在人家那里烧,才造成人家癌症,每个广州人都应该为那些因焚烧垃圾而得癌症死去的人默哀,所以我们都应该关注垃圾焚烧,不要觉得那不关你的事”。因此,不少番禺业主赴李坑考察、为李坑血铅超标儿童组织募捐和义诊、帮李坑居民联系媒体,为李坑“做些力所能及的事”。

第三次重要转折催生了番禺事件的标志性口号——“我们不要被代表”。番禺事件继承了“厦门PX事件”以来诸多城市中产阶级的环保维权框架,又创造性地融入了公民权利框架,在2009年11月23日的散步活动中喊出了“我们不要被代表”。“巴索风云”表示:“我们不要被代表,代表是有风险的,要不被代表,又要力量最大化,我自己的想法为什么要别人代表,你爱怎样就怎样,哪怕你要支持焚烧。我们相互都不认识。政府官员是有组织的人,他们都不能派代表来跟我们谈,我们都是无组织的人,哪里会有代表”。强调“我们不要被代表”、“我只代表我自己”既能正面回击官方提出的 “行动者派出谈判代表”的要求,又是行动者的自我保护策略。我们选择的四位访谈对象,都不约而同地否认自己是番禺事件的“意见领袖”。与“巴索风云”和“心海琴音”的自谦不同,曾经被警察请去喝茶的“樱桃白”和“阿加西”对领袖一词非常警觉,主动划清界限。“樱桃白”表示:“我没有煽动,我没有领袖的能力,我愿意是一种抽离的状态,在旁边思考”;“阿加西”则认为“不是无组织是不得有组织,不是有纪律而是无约束”,“站在前面的人风险很大,一旦有什么控制不了的事情,站在前面的人就会成为责任人”。

最后,在番禺危机暂缓之后相对平淡而漫长的深化解决期,行动者逐渐将番禺事件由一场抵制“垃圾焚烧”的集体行动,转变成倡导“垃圾分类”的社会运动。“巴索风云”说:“我们‘反对垃圾焚烧 实行垃圾分类’是因为技术的缺陷能得到更多的人去认同,这也是一个策略。这些话语的提出也是之前很多反焚烧事件的积累,像北京阿苏卫做的《中国城市环境的生死抉择》对我们是个启蒙”。然而,当番禺业主试图在“垃圾分类”的框架下与政府展开对话时,却仍然困难重重。因此,在运用各种体制内的手段向政府施压的同时,番禺业主也尝试“制造新闻事件”,吸引媒体关注。“巴索风云”坦言,“业主里有很多都是媒体人,所以媒体的力量运用得比较好,但是如果我们没有人去做一些很另类的事情,那这个话题也不会一直延续”,这些“很另类的事情”,在风平浪静的深化解决期显得尤为重要。2010年4月23日“巴索风云”和“樱桃白”等业主送了6袋有害垃圾、5月23日又送了一面钟给广州市环卫局。对此,“巴索风云”表示,“我们做公民的,政府不走,我们就推着你走”。在随后好几周,“巴索风云”都来到环卫局追踪有害垃圾的下落,并在网上发帖直播。在推政府走的同时,番禺业主也以实际行动推动着各小区的“绿色家庭”实践。在深化解决期,江外江论坛中绝大部分的发帖都是围绕着垃圾分类展开的。

表三 番禺事件不同阶段的抗争性话语特征

行文至此,我们可以把番禺事件中抗争性话语的发展做一个总结(表三)。在引爆期,为了实现广泛的共识动员,业主们通过在线讨论、电话投诉、签名意见书等多种形式,普及“二噁英有毒”的社会认知,呼吁社区内成员一起“保护绿色家园”;在高潮期,为了实现行动动员,业主们通过在线讨论凝练标语和口号,形成了“反对垃圾焚烧、保护绿色广州”的策略性框架,争取更为广泛的同情与共鸣;而在初步解决期,为了在官民对话中赢得主动权,业主们通过在线讨论、口号、标语、谣言、公开信等多种形式,强调“我们不要被代表”,将公民权利框架融入环境抗争框架;在此后漫长的深化解决期,为了指导日常环保实践,业主们通过在线讨论、博客、微博、倡议书及信访等多种形式,建构了“垃圾分类、绿色家庭”这种在现阶段最具有可行性的策略性框架。可以看到,在线讨论(在江外江论坛发帖以及在业主自发组建的10多个反对垃圾焚烧的QQ群中发言)贯穿番禺事件的始终,发挥着重要的虚拟组织功能[17]。

七、结语:番禺事件的话语传承与经验复制

番禺事件是我国近年来以城市中产阶级为主体兴起的环保运动的集大成者,其创造的“话语”和“脚本”成为社会运动“文化资源库”的一部分,不但在形式上被其他的环境抗争所复制(比如,番禺业主所设计的环保图标先后出现在四川彭州、云南昆明以及上海松江等地的抗议活动中),同时也丰富了民众的环保理念。这一点可以从2012年1月我们在丽江花园问卷调查的数据中得到支持。在回答“如果有人动员我去参加反建核能发电厂的群众抗议,哪一句标语最能打动我”这个问题时,119名受访者中,有28%的受访者选择“坚决反对建核能发电厂,保护绿色家园”,28%的受访者选择 “我们不要被代表”,26%的受访者选择 “誓死捍卫子孙后代的生存权”,18%的受访者选择“拒绝核能”。其他三句标语在环保运动中颇为常见,而“我们不要被代表”则是番禺事件的独特遗产。在慧科新闻数据库,我们发现,“被代表”不仅频繁地出现在番禺事件的报道中(被77篇报道提及,包括《南都周刊》的年度人物《番禺人:我们不要被代表》),而且在随后几年“被代表”也成为热词。慧科新闻搜索到,在2010—2013年期间,有5397篇报道提及“被代表”,而其中与番禺事件有直接传承关系的(即,在报道其他“被代表”现象时提及番禺的)有85篇,涉及重庆化工产搬迁(2010年1月)、平南高速环评(2011年3月)、花都垃圾焚烧厂选址(2012年5月)、南浦三桥选址(2012年7月)等多个环境抗争事件。“被代表”已经成为番禺事件留下的“最突出的话语资源”[16](P48)。

曾经参与制定美国绿党纲领的科尔曼认为有关民主的行为要靠学习才能获得,就是要在面对面的情况下就影响个人生活的事宜进行决策,而在靠近家园的时候,在社群与政治交汇的地方,它能得到最好的实践[18]。在中国各地风起云涌的环境抗争,因其事关民众根本利益,最有可能成为民主实践的主要阵地。番禺事件的策略性框架过程,尽管“无组织”,但是“有智慧”,通过一系列的框架转移,它逐渐由一场谋求少部分人短期利益的突发性集体行动,萌发为关注所有人根本利益的常规化环保运动。然而,番禺经验并不能简单复制,正如“阿加西”所言:“每一个维权事件都不具有重复性,各方面的条件都不太相同。只有一条是共通的,就是‘不争取自己的权利,什么都没有。争取了,也许能改变点什么,也许争取不到一个结果。’这个事件可以说是维权史上成本最低,耗时最短的案例了,很多事情是见一步走一步,动员比想象的要小的多,成功了只能说是机缘巧合。天时,亚运和李坑焚烧炉爆炸;地利,南站利益;人和,不是业主团结而是媒体人太多,都是利益共同体。这些才是顺利解决问题的关键。没有了这些,维权将是漫漫长路。”

番禺事件中的“人和”尤其值得讨论。学界对番禺事件的研究中,最富有洞见的两篇论文都来自于对行动者的考察。曾繁旭等借用“运动企业家”这一概念来考察番禺事件中得行动者,指出他们的“资源与人脉”是确保行动顺利的关键[17]。陈晓运和段然对以 “樱桃白”为代表的番禺抗争中的女性进行了研究,指出这群拥有强大的社交能力与号召能力的都市女性成功地“游走在家园与社会之间”,在环境抗争中发挥了重要的作用[19]。显然,社会经济地位越高、社会关系网络规模越大或势力越强、关系网络的疏通能力越强,对环境危害作出抗争的可能性越高[20]。作为城市中产阶级,番禺业主所拥有的知识和技能、所能动用的社会资源和关系,都远高于包括李坑在内的大部分环保维权人群。并且,在之前多次小区维权行动中,以丽江花园业主为代表的“酱油”们得到了充分的锻炼。更为重要的是,番禺业主中,有不少就来自媒体,从第一次业主会议(其中的一名参与者就是媒体人士)到随后一系列的抗争行动,番禺业主的抗争性话语始终吸引了足够多的媒体关注。当地方媒体被迫噤声时,他们主动联系中央媒体;当常规行动陷入单调时,他们又上演非常规的社会剧目。从事件爆发以来,平均每三天就有一篇相关的媒体报道,在高潮期有45篇媒体报道(平均每天1.45篇),而在初步解决期则有96篇(平均每天2.53篇)媒体报道,在此后长达两年的深化解决期,仍然有100则相关报道。难怪“樱桃白”认为,番禺事件的成功必须归功于“媒体的疯狂炒作”。

番禺业主和媒体的共同努力,使得番禺事件从一个孤立的个案演化成持续的议题。“巴索风云”回顾到,“其实从2009年9月以来,媒体已经面临了很多的禁令,他们不断的去挖背后的东西,而我们又一直有很多的行为艺术,给他们提供素材,让他们有所突破,不断的冲破禁令,一波一波的,为什么报了这么久,就是不断的有新议题出来,焚烧危害、李坑、利益链、邀请等,不断有持续性的话题来报道。”尤其值得关注的是,在事件已经表面平息的“深化解决期”,番禺业主仍然发起了14次抗争行动,而媒体报道的热情同样高涨。其中,2010年4月23和5月23日送有害垃圾、钟给广州市环卫局的行动,分别吸引了5篇中央媒体、6篇地方媒体的报道。与之形成鲜明对比的是,2010年1月10日,李坑居民以一种更绝然的方式 (静坐两天)抗议垃圾焚烧发电厂二期工程,却没有一个记者到场。“李坑村民”在江外江论坛发帖求助,“酱油”们告诉他“记者不是不来,是在路上被‘堵’住了。所以,你要想办法挖个通道把记者‘运’进来。”番禺业主不但掌握了丰富的记者资源,同时也懂得“制造”不触及官方底线的媒介事件,这样的经验,显然很难被学习与推广。

毋庸讳言,由于中国现阶段的集体行动缺乏专业化、组织化的社会动员体系,抗争成功与否的关键,在于能否吸引到足够的社会关注,这主要表现为媒介关注。如果不能持续吸引关注,即便是涉及到根本性、普遍性的生存权(环境污染)和财产权(土地拆迁)诉求的社会抗争,也仅能在聚光灯下轰动一时,一旦媒体撤离“剧场”,行动参与者在利益博弈中的地位就会迅速被边缘化。

注:

① 金苍(2013年5月8日),“用什么终结“一闹就停”困局”,《人民日报》。

② 李拯(2014年4月2日):“少数人浑水摸鱼让矛盾升级”,《人民日报》。

③ 于达维(2012年1月9日):“中国垃圾焚烧产业大跃进”,财新《新世纪》。

④ 毛一竹、叶前、王攀(2009年11月 27日):““垃圾围城”困局何解”,新华社广州电。

⑤孙昌銮(2009年12月25日):“政府接招民意表达的番禺样本”,《北京青年报》。

⑥ 廖保平 (2009年12月31日):“本报评出2009国内十大事件”,《长江商报》

⑦成立于2002年的江外江论坛所属社区是距规划中的垃圾焚烧发电厂约2公里的番禺丽江花园,该论坛是广州人气最旺的社区论坛之一。在2009年底垃圾焚烧事发期间,注册会员增至5.5万多(该小区的常住人口为5万左右),不少会员来自周边的其他小区。

[1]赵鼎新.社会与政治运动讲义[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[2]于建嵘.抗争性政治:中国政治社会学基本问题[M].北京:人民出版社,2010.

[3]Tilly,C.The contentious French:Four centuries of popular struggle[M].Cambridge:Harvard University Press,1986.

[4]Furet,F.Interpreting the French Revolution[M].Cambridge:Cambridge University,1981;Hunt,L.Politics,culture and class in the French Revolution.Berkeley:University of California Press,1984;Sewell,W.H.Jr.Ideologies and social revolutions:Reflections on the French case[J].Journal of Modern History,1985,57:57-85.

[5]Snow,D.A.,Rochford,E.B.Jr.,Worden,S.K.,&Benford,R.D.Frame alignment processes,micromobilization,and movement participation[J].American Sociological Review,1986,(51):464-481.

[6]陈先兵.维权话语与抗争逻辑:中国农村群体性抗争事件研究的回顾与思考[J].北京化工大学学报,2010,(1):1-6.

[7]Zhou,Y.Q.,&Moy,P.Parsing framing processes:The interplay between online public opinion and media coverage[J].Journal of Communication,2007,57(1):79-98;尹连根.邓玉娇案的框架分析:网上公共舆论如何影响网下媒体报道[J].国际新闻界,2010,(9):25-31.

[8]Benford,R.D.,&Snow,D.A.Snow.Fram ing processes and social movements:An overview and assessment[J].Annual Review of Sociology,2000,(26):611-639.

[9]Gitlin,T.The whole world is watching:Mass media in the making and unmaking of the New Left[M].Berkeley:University of California Press,1980.

[10]郇庆治.环境政治国际比较[M].济南:山东大学出版社,2007.

[11]曾繁旭.国家控制下的NGO议题建构:以中国议题为例[J].传播与社会学刊,2009,(8):9-53.

[12]孙玮.“我们是谁”:大众媒介对于新社会运动的集体认同感建构——厦门P X项目事件大众媒介报道的个案研究[J].新闻大学,2007,(3):140-148.

[13]参见曹曼茹.介入式报道愈演愈烈:媒体该如何掌握分寸[J].传媒研究,2010,(11):85;董天策、胡丹.“公共议题”参与主体的互动传播:析“番禺垃圾焚烧选址”事件[J].国际新闻界,2010,(4):53-57;张芳圆,李金泳.媒体对公共事件的报道路径:以垃圾焚烧事件为例[J].青年记者,2010,(10):27-28;曾建雄、刘劲松.公共事件报道中的报纸角色扮演及公信力探析:以〈南方都市报〉“番禺垃圾焚烧厂风波”报道为例[J].暨南学报(哲学社会科学版),2010,(2):170-175.

[14]陈阳.大众媒体集体行动和当代中国的环境议题:以番禺垃圾焚烧发电厂事件为例[J].国际新闻界,2010,(7):43-49.

[15]Entman,R.M.Fram ing:Toward clarification of a fractured paradigm[J].Journal of Communication,1993,43(1):51-58.

[16]周裕琼.当代中国社会的网络谣言研究[M].北京:商务印书馆,2012.

[17]曾繁旭,黄广生,刘黎明.运动企业家的虚拟组织:互联网与当代中国社会抗争的新模式[J].开放时代,2013,(3):169-187.

[18]丹尼尔﹒A﹒科尔曼.生态政治——建设一个绿色社会[M].梅俊杰译.上海:译文出版社,2002.

[19]陈晓运,段然.游走在家园与社会之间:环境抗争中的都市女性——以G市市民反对垃圾焚烧发电厂建设为例[J].开放时代,2011,(9):131-147.

[20]冯仕政.沉默的大多数:差序格局与环境抗争[J].中国人民大学学报,2007,(1):122-132.

The Construction,Selection and Inheritance of Discourses in Environmental Actions

ZHOU Yu-qiong,JIANG Xiao-yan

(Shenzhen University School of Communications,Shenzhen University Center ofMedia and Cultural Development,Shenzhen,Guangdong 518060)

Over the years,the number of environment-related protests has been increasing,giving rise to the emergence of diversified contentious discourses.The current study focuses on the Panyu Waste Incineration Plant Incident and collects data through content analysis,text analysis,in-depth interviews and survey.Based on a conceptualization of contentious discourses,it examines the ways in which the protest organizers and participants built contentious discourses in different phases and made strategic choices among various frames,thus propelling the Panyu Incident from one of a short-term,collective action concerning the interests of a small number of people to that of a routine environmentalmovement concerning fundamental interests ofmany people.Although some discourses of the incident have been inherited by other collective actions,Panyu experiences of employing social capital(media resources in particular)could not be easily generalized.

environmental actions; discourse; frame; socialmovement; Panyu

G 206

A

1000-260X(2014)03-0131-10

2013-11-11

国家社科基金项目(11BXW025)及广东省教育厅人文社科重大攻关项目(11ZGXM86001)“网络群体性事件的预防、引导与治理研究”;广东省哲学社会科学“十二五”规划项目“抗争性话语研究——以广东省的群体性事件和环保运动为例”(GD11CXW04)

周裕琼,深圳大学教授,从事新媒体的采纳、使用与影响研究;蒋小艳,2012年硕士毕业于深圳大学传播学院,从事环境传播研究。

【责任编辑:陈红】