汶川强震区群发性泥石流特征研究

——以四川省都江堰龙池“8·13”群发泥石流为例*

2014-05-11李彩侠

马 煜,余 斌,李彩侠,曾 晋

(1.成都理工大学工程技术学院资源勘查与土木工程系地质工程教研室,四川乐山614000;2.成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川成都610059)

汶川强震区群发性泥石流特征研究

——以四川省都江堰龙池“8·13”群发泥石流为例*

马 煜1,余 斌2,李彩侠1,曾 晋1

(1.成都理工大学工程技术学院资源勘查与土木工程系地质工程教研室,四川乐山614000;2.成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川成都610059)

汶川地震导致大量崩塌和滑坡等次生地质灾害,为泥石流发生提供了丰富的物源,强降雨过后,汶川强震区的群发性泥石流出现了高发区。在2008-2010年的三个雨季里,强震区暴发了多处群发性泥石流灾害,龙池所在的龙溪河流域“8·13”群发泥石流灾害就是其中之一。首先对龙池龙溪河流域2010年8月13日暴发的45条泥石流沟进行简单的灾害阐述,其次在调查数据的基础上阐述了群发泥石流的特征:①成因多样,主因为地震和降雨综合的作用;②规模不一,以中小型为主,流体性质多集中为过渡性—粘性;③隐蔽性强,泥石流活动多集中在极小流域,主要为沟谷型泥石流;④泥石流活动集中在断裂带附近;⑤危害方式以冲蚀、淤埋和堵塞河道为主,且具有灾害链作用和叠加-放大作用。最后针对震区群发泥石流的活动特征,提出增强减灾措施的针对性。

群发泥石流;活动特征;汶川地震;四川都江堰;“8·13”龙池

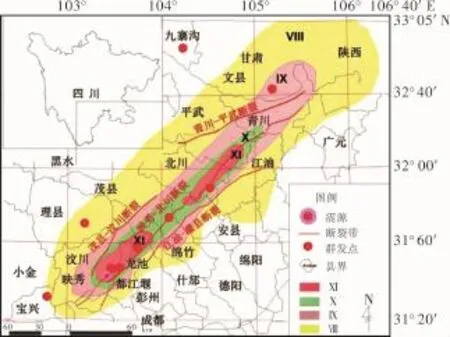

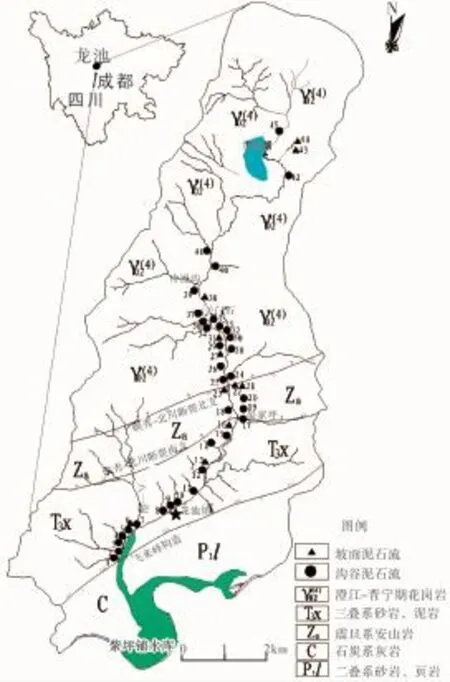

2008年5月12日汶川8.0级强烈地震的震中烈度达Ⅺ度。由于地震重灾区位于龙门山及其附近山区,山高谷深,地质构造复杂,地震灾害直接引发大量崩塌、滑坡、泥石流等次生山地灾害。地震导致大量松散固体物质的产生,为泥石流形成创造了丰富的物源条件,地震后的2008-2010年3个雨季里,汶川映秀、都江堰龙池、绵竹清平、北川等强震区域在强降雨的激发下暴发了高频度群发性泥石流(图1,表1),危及灾区群众的生命财产安全,并造成公路损毁、交通中断,阻碍了抗震救灾工作的开展。

群发性泥石流是一种在极端天气条件下,在特定区域内同时暴发多处泥石流的地貌过程,具有极强的危险性,往往对区域内泥石流沟口的城镇、村庄及基础设施造成严重破坏,并造成重大人员伤亡和财产损失[1]。群发性泥石流灾害属暴雨泥石流灾害发生的极端形式,由于多沟并发,容易叠加造成更为严重的破坏[2]。群发性泥石流在国内外山区都极为常见,其中国外最为典型的是1999年在委内瑞拉北海岸Vargas地区发生的群发性泥石流灾害,暴雨在50 km的海岸线范围内同时诱发24处泥石流,对加勒比海滨沟口泥石流堆积扇上的多处城镇造成严重破坏,共造成15 000人死亡,23 000间房屋被摧毁,65 000间房屋遭受严重破坏,直接经济损失约1亿美元,该次群发性泥石流灾害也成为20世纪以来全球最为严重的泥石流灾害[3]。国内最为典型的是2010年汶川地震灾区汶川映秀、都江堰龙池、绵竹清平三地的群发泥石流。本文以龙池镇群发泥石流为研究对象,讨论群发性泥石流的特征及危害。

图1 强震区部分群发泥石流点

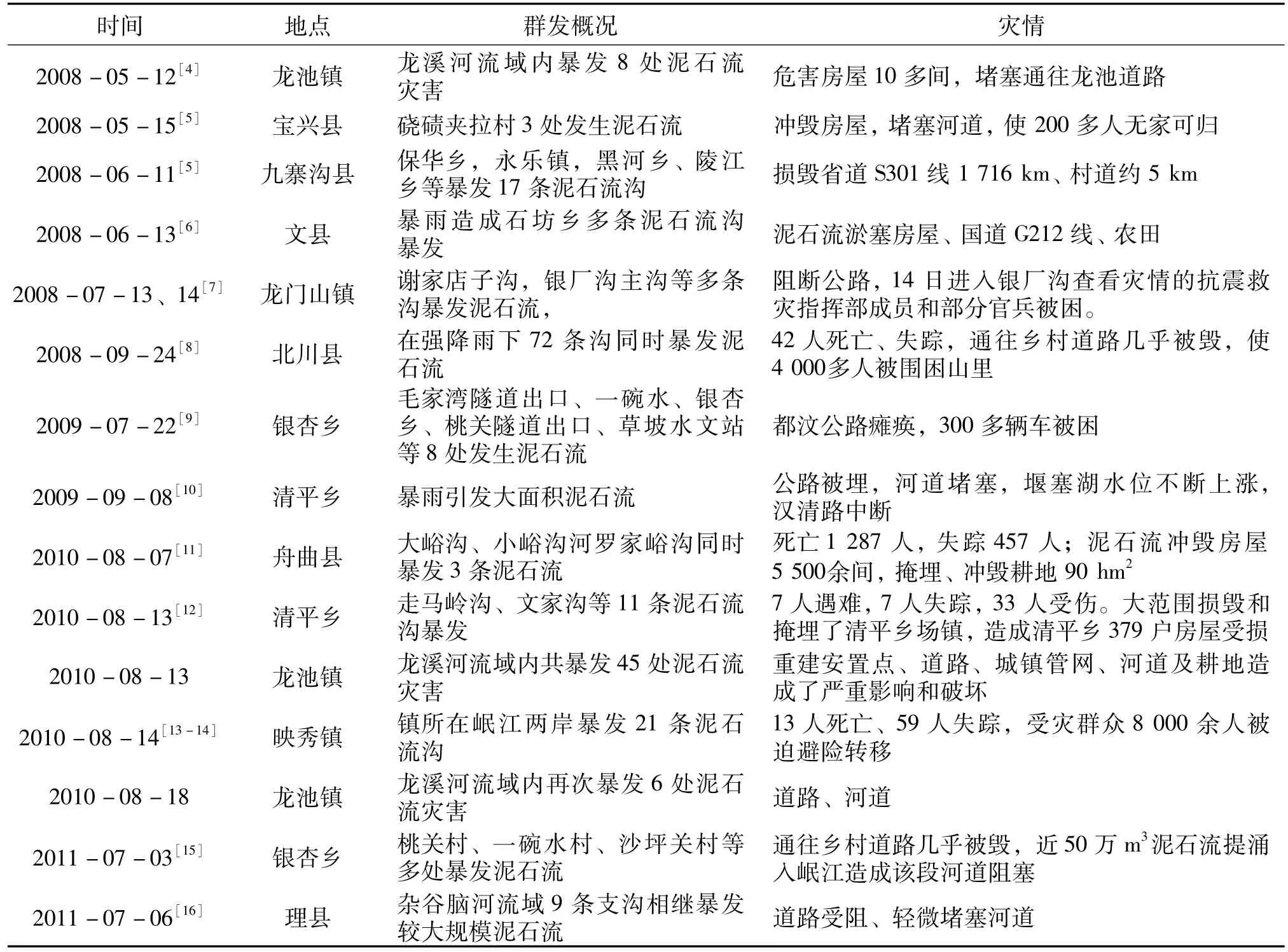

表1 汶川地震区部分群发性泥石流活动及灾情统计

1 研究区概况

龙溪河流域位于四川省都江堰市西北部山区的龙池镇,属长江流域岷江水系的一级子流域。龙池流域内地形变化大,整体地势北高、南低,流域内最高峰为北端的龙池岗山顶,海拔3 072m,最低点位于南端紫平铺水库边,海拔770 m,相对高差2 274 m,在地形上属低-中山及河谷平坝阶梯状分布,地貌上属构造侵蚀低-中山地貌、堆积侵蚀低山地貌及构造侵蚀溶蚀中山地貌。龙溪河源出龙溪河流域北端的龙池岗,至南端的楠木园入岷江,流向总体由北向南,流域面积96.78 km2,主流域全长18.22 km,平均沟床比降达126‰,相对高差2 274 m,平均流量3.44 m3/s,最大流量300 m3/s,最小流量0.2 m3/s。该流域平面呈树杈状分布,以主沟龙溪河居中,在其两侧发育有多条一级支沟的泥石流沟。

都江堰龙池镇属四川盆地中亚热带湿润季风气侯区,气候温和,降水充沛,四季分明,冬无严寒,夏无酷暑,日照较少,阴雨天气频繁。通过对都江堰市龙池镇区域1957年以来近50年的气温和降雨资料统计分析,龙池镇极端最高温35℃,极端最低温-4.1℃,年平均气温12.2℃;年平均降水量1 134.8mm,最大月降水量为592.9mm,最大日降雨量达245.7 mm,最大1 h降雨量为83.9 mm,最大10 min降雨量23.98 mm,一次连续最大降雨量457.1 mm;降雨主要集中在5-9月,这5个月的降雨量占全年降雨量的80%以上,月降水平均最多的8月降水量为289.9 mm,最少的1月为12.7 mm。降雨具有波动变幅大、降水集中、雨强大和暴雨频率高的特点,这些特点有利于洪水灾害和泥石流等灾害的发育。

龙溪河流域内出露的岩性主要以砂岩、泥岩、碳质页岩为主,安山岩、花岗岩次之。汶川地震的发震断裂[17]虹口-映秀断裂带(映秀-北川断裂带一部分)从流域内的穿过,导致流域内岩层破碎,产生大量崩塌滑坡。汶川地震后,龙溪河流域发育有大量的崩塌滑坡及松散堆积物,龙池“8 ·13”群发泥石流后的龙溪河流域仍然发育有崩塌滑坡66个,物源量约1 692×104m3,为泥石流的暴发提供了丰富的物源条件。

2 龙池“8·13”群发泥石流灾害

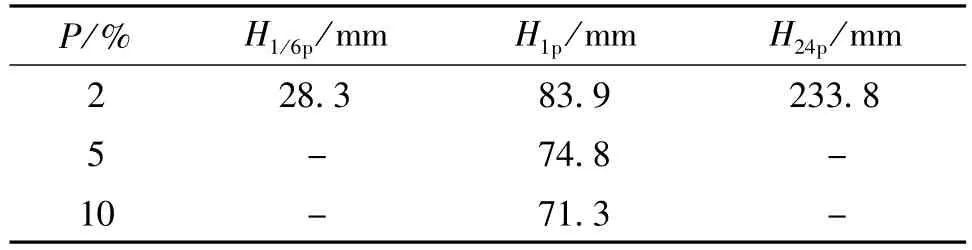

2010年8月13日龙溪河流域遭遇持续强降雨,从13日14:00到14日7:00总降雨量达到229 mm,最大1 h(16:00-17:00)降雨量达75.0 mm,连续2 h(16:00-18:00)降雨量达到128.3 mm,连续3 h(15:00-18:00)降雨量达到150 mm。根据都江堰1957年-2008年50年降雨资料统计[18],得到该区域不同历时条件下的降雨量(表2),初步确定“8.13”龙池泥石流时的降水量相当于20年一遇。在20年一遇的降雨过程中,龙溪河流域所在的一级支沟共暴发45条泥石流,其中沟谷型34条,坡面型11条(图2,表3),在沟谷泥石流持续时间1 h 40 min的短时间内约161×104m3的泥石流体堆积在龙溪河两侧的泥石流堆积扇上,143×104m3的泥石流体在龙溪河床上堆积长约9.5 km,致使龙溪河河床抬高平均厚度5.0 m,危害公路4 240 m,河堤3 130 m,233栋民房受损,造成经济损失5.5亿元(图3)。

表2 不同频率不同历时暴雨量

3 龙池群发泥石流的特征

(1)类型多样

该泥石流大致可分为3类:①坡面型,没有沟道,仅有坡面的水流汇集,表层松散堆积物直接转化成泥石流,该区域的11条坡面泥石流就属于这一类;②沟谷型,有沟道,暴雨冲刷崩塌滑坡等松散体,通过沟道汇集形成泥石流,如碱坪沟泥石流、孙家沟泥石流;③堵塞溃决型,有沟道,沟道有一处或多处被滑坡崩塌物严重堵塞,滑坡堵塞溃决后溃决洪水演化成泥石流,比如八一沟泥石流[19]、双养子沟泥石流[20]。

(2)规模不一,以中小型为主,流体性质多集中为过渡性-粘性。

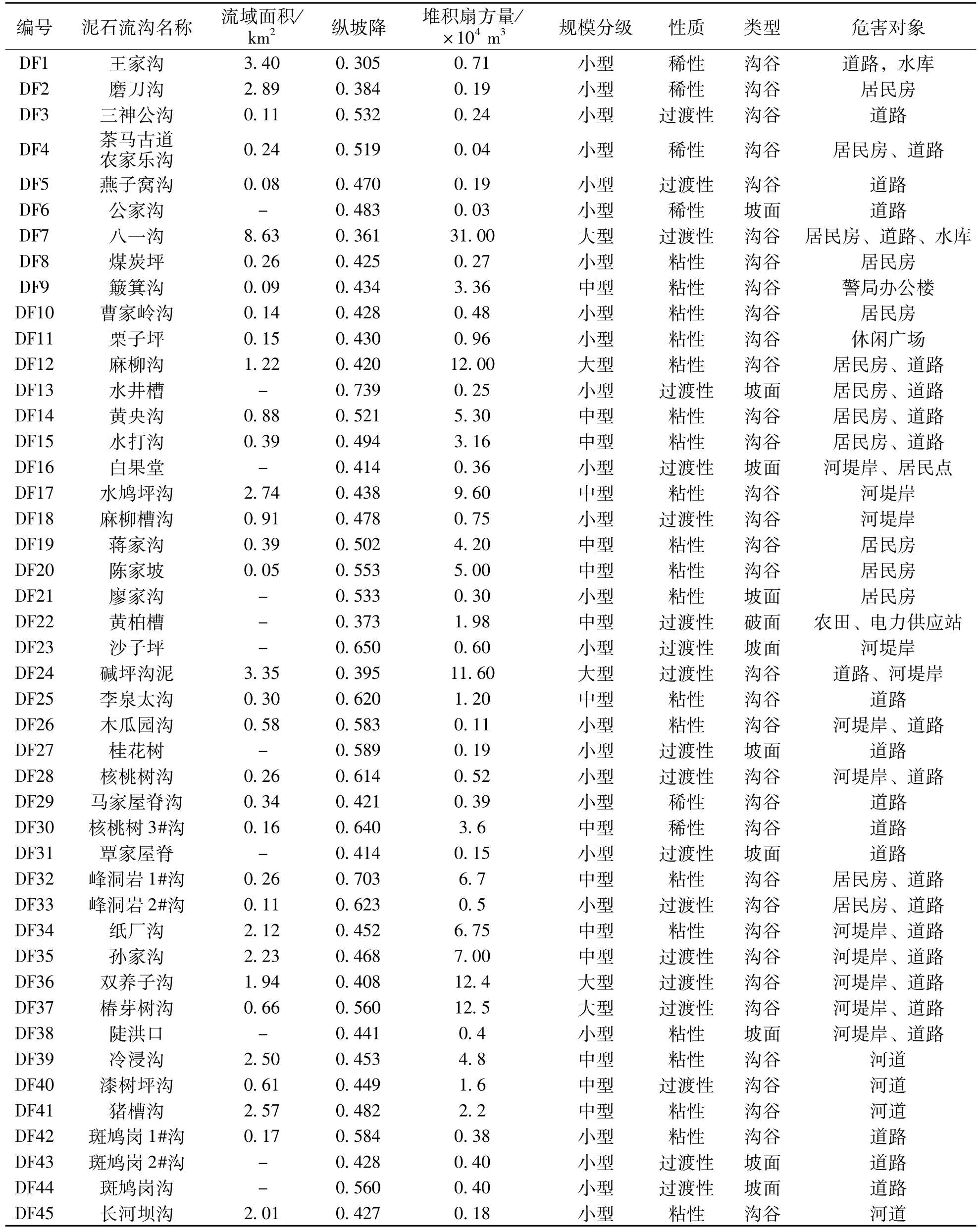

图2 龙溪河流域群发泥石流点分布概图

图3 “8·13”泥石流毁坏房屋和河道

龙溪河流域“8·13”群发泥石流以中小型为主。根据泥石流规模与总量(V)关系,V<1× 104m3为小型;1×104m3≤V<10×104m3为中型;10×104m3≤V<50×104m3为大型。所有的45处泥石流中有小型泥石流25条,仅占总数的55.6%;中型泥石流15条,仅占总数的33.3%;大型泥石流5条,仅占总数的11.1%;。“8·13“泥石流中小型泥石流占总数的88.9%。

龙溪河流域“8·13”群发泥石流以过渡性-粘性泥石流为主。根据泥石流堆积物特征,泥石流沉积物呈无分选的混杂堆积为过渡性-粘性;泥石流沉积物有一定的分选,沉积物以粗颗粒为主的为稀性。所有的45处泥石流中稀性泥石流仅有6处,仅占总数的13.3%;过渡性-粘性泥石流有39处,占总数的86.7%;

表3 “8·13”龙池群发泥石流主要特征值和危害对象

(3)隐蔽性强,泥石流活动多集中在极小流域

通过对在“8·13”强降雨作用下,该区域暴发的45条泥石流沟流域面积S统计分析,S≤1.0 km2的泥石流流域有33条,占该区总个数的73.3%;1.0 km2<S≤3.0 km2的泥石流流域有9条,占该区总个数的20.0%;S>3.0 km2的泥石流流域有3条,占该区总个数的6.7%;这类流域面积较小的泥石流沟在汶川地震前或“8·13”前从未暴发过泥石流,因此在排查和详查工作中不易被发现,具有隐蔽性强的特点。

龙溪河流域“8·13”群发泥石流主要为沟谷型泥石流。根据泥石流形成地貌条件泥石流分为沟谷型泥石流,坡面型泥石流。该区域暴发的45条泥石流中沟谷型泥石流有34处,占该区总个数的75.6%,泥石流冲出量156×104m3,危害居民房233栋,道路4 010 m,河堤岸2 410 m;坡面型泥石流有11处,占该区总个数的24.4%,泥石流冲出量5.1×104m3,危害道路230 m,河堤岸720 m,个别民房受到危害;沟谷泥石流不仅在数量上和堆积物冲出量上占多数,而且在危害造成损失量上也占多数。

(4)泥石流活动集中在断裂带附近

汶川地震的发震断裂带映秀-北川断裂,此断裂横穿龙溪河流域。经分析在映秀-北川断裂带3 km距离范围内,集中了暴发的45处泥石流中的40处,占总数的88.9%;其余的5处泥石流距此断裂带也仅有5 km距离内。这种集中在汶川地震发震断裂带附近的群发性泥石流还有映秀“8· 13”群发泥石流、清平“8·13”群发泥石流[21]、北川“9·24”群发泥石流,群发泥石流点与断裂带关系可从图1看出。说明汶川地震发震断裂带附近的山区在遭遇暴雨时很容易暴发群发性泥石流灾害。

(5)危害方式以冲蚀、淤埋和堵塞河道为主,且具有灾害链作用和叠加-放大作用

龙池“8·13”群发泥石流对道路的危害主要为冲毁路基,淤埋路面等造成公路交通中断;对两侧居民房主要为掏蚀房屋基础和淤埋房屋建筑;对主河龙溪和主要危害为轻度堵塞主河、抬升河床、挤压主河道,迫使河流改道。在时空上“8· 13”山洪泥石流灾害由强降雨引起,在降雨作用下引起各支沟内由于地震作用产生的松散堆积物形成泥石流,泥石流体汇入主河,沿河而下,造成两岸路基冲刷,房屋冲毁,危害人民生命财产。“叠加-放大”作用是“8·13”群发性泥石流一个显著的特点。即45条沟在暴发泥石流后进入主河道,使得主沟的泥石流规模得到叠加,形成更大规模的泥石流;同时,这种叠加后的大规模泥石流侵蚀能力及冲击破坏能力都会有显著的加强和放大效应,导致其危害更为严重。

4 震区群发泥石流的减灾建议

表1表明,自“5·12”汶川地震后,汶川震区群发泥石流已进入一个新的活跃期,泥石流发生频率增大,活动强度增强。面对汶川震区群发泥石流灾害出现的特征,泥石流的防治工作更加严峻,其难度更大。因此针对群发型泥石流灾害,除了常规性的泥石流防治措施外,还应在以下几方面加强震区泥石流的减灾防灾工作。

(1)群发泥石流爆发灾害点较多,危害方式较多,而且容易出现叠加—放大效应,一般性的防治工程难以起到作用,且花费代价较大,不建议修建拦挡工程,局部因居民需要保护建议采用防护堤的办法外,应以疏导为主。如龙溪河流域一级支沟八一沟在8·13灾害中,冲毁谷坊、拦挡坝11座,排导槽全埋。

(2)群发泥石流爆发点集中在断裂带附近且以小流域为主,隐蔽性较强,因此在开展汶川震区泥石流隐患点的详细排查和调查工作中,对Ⅸ度及以上地震烈度区的具备泥石流形成条件的小流域泥石流要重点排查和调查,进一步研究泥石流的发育特征、形成条件。当然在对小流域重点调查的同时,也不能忽视大流域泥石流。

(3)针对威胁民房和道路的泥石流沟,鉴于汶川强震引发松散固体物质的剧增、沟道性质的变化及沟道内形成的多级堵塞,使泥石流的规模增大,因此,在进行泥石流治理工程的设计中,应充分调查沟道中物源的堵塞程度,在此基础上提高堵塞系数,保证设计流量及冲出量计算的合理性,提高强震区泥石流灾害的防治标准。

(4)泥石流具有突发性,除了已经比较成熟的区域性灾害预报和群测群防外,还应采取一些预警措施,比如泥位超声波警报仪和雨量法预警仪等专业监测预警设备。

[1] 铁永波,唐川,倪化勇.群发性泥石流的危害效应与防范探讨[J].山地学报,2011,28(6):753-757.

[2] 苏鹏程,韦方强,顾林康,等.四川省德昌县群发性泥石流的特征和成因[J].山地学报,2011,28(5):593-606.

[3] 韦方强,谢洪,Jose L Lopez,等.委内瑞拉1999年特大泥石流灾害[J].山地学报,2000,18(6):580-582.

[5] 谢洪,钟敦伦,矫震,等.2008年汶川地震重灾区的泥石流[J].山地学报,2009,27(4):501-509.

[6] 许冲,戴福初,徐锡伟.汶川地震滑坡灾害研究综述[J].地质论评,2010,56(6):860-874.

[7] 马煜,马东涛,李锋,等.汶川强震区泥石流特征研究—以东林寺到海汇桥段为例[J].桂林理工大学学报,2011,31(3):351-356.

[8] 唐川,梁京涛.汶川震区北川9·24暴雨泥石流特征研究[J].工程地质学报,2008,16(6):751-758.

[9] 四川多地23日发生泥石流多条公路被阻断[EB/OL].(2009-07-24)[2011-08-01].http://news.xinmin.cn/rollnews/2009/07/24/2285904.html.

[10]泥石流系地震两年后次生灾害集中暴发[EB/OL].(2010-08-17)[2011-08-01].http://www.chinanews.com/gn/2010/08-17/2471579.shtml.

[11]余斌,杨永红,苏永超,等.甘肃省舟曲8·7特大泥石流调查研究[J].工程地质学报,2010,18(4):437-444.

[12]许强.四川省8·13特大泥石流灾害、成因与启示[J].工程地质学报,2010,18(4):596-608.

[13]Tang C,Zhu J,LiW L,etal.Rainfall-triggered debris flows following the Wenchuan earthquake[J].Bull.Eng.Geol.Environ,2009,68:187-194.Doi:10.1007/s10064-009-0201-6.

[14]唐川,李为乐,丁军,等.汶川震区映秀镇8·14特大泥石流灾害调查[J].地球科学·中国地质大学学报,2011,36(1):127-180.

[15]“7·3”汶川重大山洪泥石流灾害抢险应急[EB/OL](2011-07-11)[2011-08-01].http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10465/10595/2011/7/11/10168827.shtml.

[16]理县群发泥石流提前转移上万人[EB/OL](2011-07-08)[2011-08-01].http://e.chengdu.cn/html/2011-07/08/content_247744.htm.

[17]刘洋,唐川,李为乐,等.四川省都江堰市龙池地区群发性泥石流物源敏感性分析[J],灾害学,2013,28(2):107-113.

[18]张自光,张志明,张顺斌.都江堰市八一沟泥石流形成条件与动力学特征分析,中国地质灾害与防治学报,2010,21(1):34-38.

[19]马煜,余斌,吴语夫,等.四川都江堰龙池“8·13”八一沟大型泥石流灾害研究[J],四川大学学报:工程科学版,2011,43(S1):92-98.

[20]吴语夫,余斌,马煜,等.汶川强震区都江堰市双养子沟泥石流调查[J],中国水土保持学报,2011,9(3):13-17

[21]游勇,陈兴长,柳金峰.四川绵竹清平乡文家沟“8·13”特大泥石流灾害[J].灾害学,2011,26(4):68-72.

Research on the Characteristics of Group Debris flow Hazards after W enchuan Earthquake:A Case Study in the Longchi Area of Dujiangyan,Sichuan,China

Ma Yu1,Yu Bin2,Li Caixia1and Zeng Jin1

(1.The Engineering and technical college of Chengdu University of Technology,Leshan 614000,China;2.State Key Lab.of Geo-hazard Prevention and Geo-environment Protection,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China)

The secondary disasters of landslide and collapse in Wenchuan Earthquake provide rich sources for debris flow.The occurrence of group debris flow is frequent in the disaster area during the heavy rainfall after the earthquake.In the rainy seasons of2008,2009 and 2010,meizoseismal areas have breakoutmass of group debris flow disasters.esp.group debris flow hazards in Longchi,Dujiangyan,Sichuan Province is one of these disasters. Based on field investigation and analysis,the disasters of 45 debris flow of Longchi in Longxi river basin disasters were firstly elaborated.Then,the relevant characteristics of group debris flow were studied as:(1)Various reasons,Mainly because of the comprehensive effectof earthquake and rainfall;(2)Different scales,Mostly are small and medium types,Most of debris flows are sub-viscous and viscous debris flows;(3)Most catchments of debris flow were small catchment and gully debris flow;(4)Most debris flows are distribution in the triggering belt of Wenchuan Earthquake;(5)The damageable patternsmainly are erosion,deposition and damming river,have hazard chain and stack-amplification effect.Finally,we proposed the strategies formitigation of group debris flow,including regularmonitoring and warning system.

group debris flow;acting characteristic;Wenchuan earthquake;Dujiangyan;“8·13”Longchi

P642.23;X43

A

1000-811X(2014)03-0218-06

10.3969/j.issn.1000-811X.2014.03.040

马煜,余斌,李彩侠,等.汶川强震区群发性泥石流特征研究——以四川省都江堰龙池“8·13”群发泥石流为例[J].灾害学,2014,29(3):218-223.[Ma Yu,Yu Bin,Li Caixia,etal.Research on the Characteristics of Group Debris flow Hazards after the Wenchuan Earthquake:A case study in the Longchi area of Dujiangyan,Sichuan,China[J].Journal of Catastrophology,2014,29(3):218-223.]*

2013-09-21 修回日期:2013-11-11

国家自然科学基金资助项目(40871054);四川省教育厅科研基金(14ZB0354)

马 煜(1984-),男,陕西杨陵人,硕士,讲师,主要从事岩土工程和地质灾害防治工程及土木工程教学工作.

E-mail:mayu.2008@hotmail.com