昆虫幼虫对凤尾蕨属植物孢子囊群的拟态*

2014-05-09严岳鸿

商 辉 严岳鸿

①助理工程师,②副研究员,上海辰山植物园/中国科学院上海辰山植物科学研究中心,上海 201602 *上海市绿化和市容管理局科技攻关项目(F132421)资助

昆虫幼虫对凤尾蕨属植物孢子囊群的拟态*

商 辉①严岳鸿②

①助理工程师,②副研究员,上海辰山植物园/中国科学院上海辰山植物科学研究中心,上海 201602 *上海市绿化和市容管理局科技攻关项目(F132421)资助

蕨类植物;夜蛾科;叶蜂科;幼虫;孢子囊群拟态;协同进化

蕨类植物和昆虫共同进化了三亿多年,但是两者的协同进化一直很少得到关注。对湖南省桑植县的凤尾蕨属植物上的昆虫幼虫进行调查,结果表明42棵4种凤尾蕨属植株上有夜蛾科幼虫89条,叶蜂科幼虫21条。叶蜂科幼虫通过形态和体色拟态凤尾蕨属植物的孢子囊群盖,取食凤尾蕨属植物的叶片;而夜蛾科幼虫隐藏在凤尾蕨属植物成熟的囊群盖中取食孢子,幼时乳白色,成熟时转变为淡黄色,有些会出现褐色斑点,同样与凤尾蕨属的孢子囊群盖具有拟态现象。进一步的调查还在凤尾蕨植物上发现猎食性的跳蛛,同时在其体表发现携带的孢子。首次在凤尾蕨属植物上发现拟态昆虫幼虫、特别是寄生性昆虫及其天敌跳蛛的发现,对研究蕨类植物、昆虫幼虫及其天敌之间存在的食物链关系和协同进化现象具有重要意义。

相比于被子植物,蕨类植物和昆虫之间的相互关系一直以来都没有引起人们太多的关注[1];甚至认为蕨类植物因为古老而原始,缺少协同进化者[2]。导致这种认识的原因,一方面是因为没有发现蕨类植物具有类似被子植物那样精巧的花部结构来吸引昆虫帮助传粉,另一方面则是认为昆虫倾向于取食营养更加丰富的被子植物[3-4]。实际上,蕨类植物和昆虫两个类群已经在地球上共同存在了三亿年[5],在被子植物繁盛之前,蕨类植物是昆虫的重要食物来源[6],并且昆虫在蕨类植物上的伪装现象也在化石中被发现[7]。

已有的关于蕨类植物和昆虫关系的报道大部分都是取食关系。Smart和Hughes[8]报道了从白垩纪到上三叠纪蕨类被昆虫取食的化石证据。Swezey[9](1922)报道了夏威夷群岛的44种昆虫物种和蕨类有关,其中1/4的物种被确定是以蕨类为食的[10]。之后,有关植食性昆虫以蕨类作为食物的研究开始见诸报道[3,11-12]。但是近年来,有关蕨类植物与昆虫之间的拟态现象逐渐为人们所关注,其中不乏十分精巧的例子。Barker等[13](2005)发现,蕨类植物的标本上往往有许多虫卵,并推测昆虫虫卵可能通过拟态蕨类植物的孢子囊群以逃避天敌的破坏。Patra等[14](2008)报道了一种介壳虫颜色模拟鸟巢蕨(Asplenium nidus L)孢子囊群,同时证明选择压力来自于肉食性甲虫的猎食行为。Nervo等[15](2011)又报道了鳞翅目幼虫,通过背面斑点拟态孢子囊。这三篇报道均是关于昆虫模拟孢子叶上孢子囊群,但是这些拟态都是植食性昆虫为躲避天敌做出的伪装,而对拟态昆虫的其他行为并没有详细的描述,至于昆虫的拟态能否为蕨类植物带来某种益处、蕨类植物如何应对昆虫的拟态和取食关系、昆虫与蕨类植物之间如何维持这种相互关系并不清楚。

长期以来,人们普遍认为蕨类植物的孢子没有协同进化的动物,是通过非生物因素进行的长距离传播而散步世界各地的[2],并演化有完美的孢子弹射机制[16]。但实际上,蕨类植物孢子萌发后自交是有害的,异交才是蕨类配子体主要的繁殖模式[17-18]。单个孢子若要通过风媒长途跋涉并在一个不明的新栖息地建立新的种群是不可思议的。同时,蕨类植物起保护作用的孢子囊群盖,也在客观上成了风力传播孢子的障碍。另一方面,因为蕨类缺乏像有花植物那样专门的昆虫吸引器官——花,所以这种昆虫传播孢子的现象并不普遍。目前可能的昆虫帮助蕨类植物散布孢子唯一的例子是一种吸引蚂蚁帮助其传粉的蚁蕨(Lecanopteris mirabilis),但存在争议,至今尚无定论[19-20]。前文提到的这些在蕨类上的植食性以及拟态性昆虫是否因为和蕨类植物的相互关系,从而间接地促进孢子的扩散?即孢子囊群和昆虫的形态模拟是否是相互的,既然昆虫可以通过模拟蕨类植物欺骗天敌防止其捕食,那么蕨类植物孢子囊群是否也可以通过模拟昆虫的某些形态吸引该昆虫的天敌以助孢子的传播呢?

本研究报道了凤尾蕨属上的两只形态相似的昆虫幼虫拟态,探讨了以下两个问题:①这两种昆虫幼虫是如何模拟凤尾蕨属植物的?②这种拟态的关系是否有可能帮助蕨类植物传播孢子?

图1 4种凤尾蕨属植物上夜蛾科和叶峰科幼虫:(a) 栗柄凤尾蕨上的叶峰科幼虫;(b) 叶峰科幼虫取食栗柄凤尾蕨叶片;(c)蜈蚣草上的夜蛾科幼虫;(d) 被夜蛾科侵染的栗柄凤尾蕨;(e) 夜蛾科或叶蜂科幼虫取食后的猪鬃凤尾蕨;(f) 蜈蚣草上的跳蛛;(g) 取食栗柄凤尾蕨孢子的夜蛾科幼虫;(h) 溪边凤尾蕨上的叶峰科幼虫和卵;(i) 跳蛛身上携带的孢子

1 材料与方法

观察地点是湖南省桑植县的一处河边岩壁下,北纬29°28′40.37″,东经109°56′0.62″,属亚热带气候,石灰岩地貌,冬季平均气温4~5℃,夏季7月平均气温25~27℃,年降雨量为1400~2300 mm[21]。观察时间为2012年7月上旬,主要观察的是凤尾蕨科凤尾蕨属的4种植物:溪边凤尾蕨(Pteris excelsa)、猪鬃凤尾蕨(P. actiniopteroides)、栗柄凤尾蕨(P. plumbea)和蜈蚣草(P. vittata)(图1)。凤尾蕨科凤尾蕨属的孢子囊群的特点是线形,沿叶缘生于连接小脉顶端的一条边脉上,有由反折变质的叶边所形成的线形、膜质的宿存假盖,不具内盖,除叶边顶端或缺刻外,连续不断;主要分布东亚和东南亚的亚热带和热带。观察这4种凤尾蕨上的昆虫幼虫的体态颜色、行为,并统计在羽片上分布的数量。

2 结果

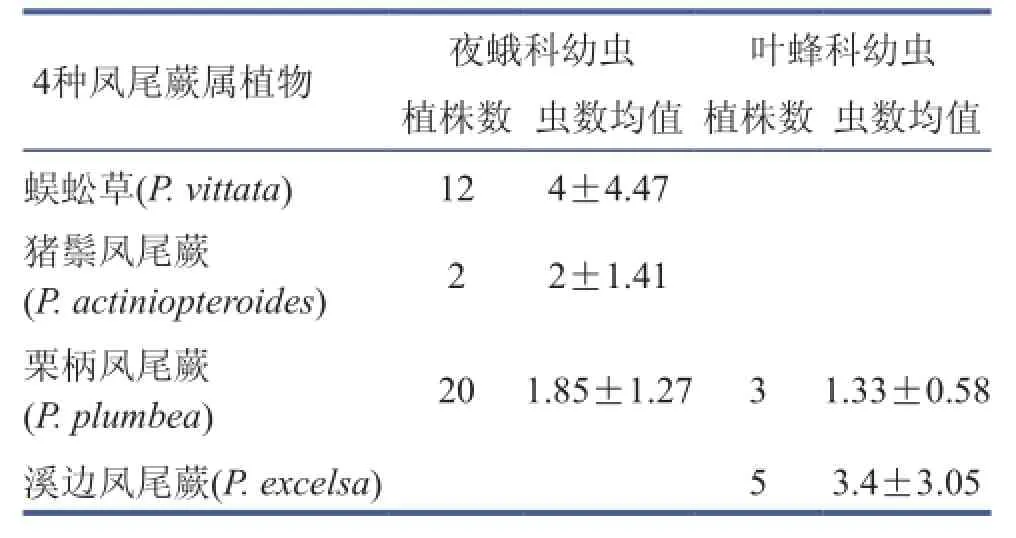

调查统计了42棵4种凤尾蕨属植株,发现有夜蛾科幼虫89条,叶蜂科幼虫21条,其在4种植物上的分布如表1所示。只有在栗柄凤尾蕨上同时观察到两种幼虫,其中夜蛾幼虫在20株上都有发现,叶蜂科幼虫只在3株上发现,在数量上夜蛾幼虫明显占优势。未观察到叶蜂幼虫和蛾类幼虫在同一植株出现。此外,猪鬃凤尾蕨上也发现了叶蜂科幼虫取食的痕迹。

表1 4种凤尾蕨属植物上夜蛾科和叶蜂科幼虫的数量

2.1 叶蜂科幼虫的拟态现象及取食行为

叶蜂科幼虫分布在溪边凤尾蕨和栗柄凤尾蕨的叶片上。溪边凤尾蕨的孢子囊尚未成熟,而分布其上的叶蜂科幼虫为半透明淡绿色,与孢子囊群以及假囊群盖颜色一致;昆虫的体态为细长型,同时取食孢子囊群和叶片。每裂片分布1~2个,同时观察到半透明状浅色的卵,也是每裂片分布1~2个,与幼虫加在一起不会超过3个。该季节未观察到成熟的孢子叶。栗柄凤尾蕨的未成熟孢子叶上的叶蜂科幼虫的形态与溪边凤尾蕨上的一致;叶蜂科幼虫取食叶肉和孢子囊群。观察结果表明,叶蜂科幼虫与凤尾蕨属植物的孢子囊具有拟态关系,随着孢子囊的趋近成熟,叶蜂幼虫的形态和体色会伴随着孢子囊的形态变化而变化。

2.2 夜蛾科幼虫的拟态现象及取食行为

夜蛾科幼虫出现在栗柄凤尾蕨、蜈蚣草和猪鬃凤尾蕨3种蕨类植物成熟的孢子囊群中。夜蛾科幼虫的体态比叶蜂科幼虫略胖,乳白色,成熟孢子叶上的幼虫转变为淡黄色,同时部分幼虫背部出现褐色斑点,很像凤尾蕨属的孢子囊。夜蛾科幼虫会吐丝结网,在两列假囊群盖之间,覆盖叶背,将自身藏于网下。多次观察到正在取食孢子的行为,会吐出空的孢子囊和打开的环带,未发现其取食叶片其他部位的组织。

2.3 凤尾蕨植物叶片上的捕食者

同时,在蜈蚣草的孢子叶上发现需要游猎型跳蛛(Salticidae sp.) 2只,观察到其中一只正在用其前肢去扒开假囊群盖,疑似在寻找猎物。我们在体式镜下观察到其体表携带有少许孢子(图1(i))。

3 讨论

3.1 夜蛾科幼虫的拟态现象及取食的适应

与以前报道的昆虫拟态蕨类植物的叶片和孢子囊群不同[13-15],凤尾蕨属上的夜蛾科幼虫模拟的是假囊群盖。这是昆虫模拟蕨类植物的一种新类型。夜蛾科幼虫的线形体态和乳白的颜色,和凤尾蕨属植物的假囊群盖的形态和颜色是一致的,显示此类型拟态的特化性。有时它在颜色上的拟态还会随着孢子成熟颜色发生变化而变化,甚至出现斑点。

在行为上,夜蛾科幼虫也显示了与凤尾蕨属植物之间的适应性。夜蛾科幼虫躲在凤尾蕨天然叶缘反卷的假囊群盖下,并吐丝结网,更加有效地避开了天敌。这种寄生在蕨类植物反卷假囊群盖中的行为,与其他一些鳞翅目幼虫的卷叶行为相比,减少了能量消耗;同时,它们的躲藏地有大量营养丰富的蕨类植物孢子,为其觅食提供了便利。

从以上两个方面,我们可以得出结论,夜蛾科幼虫对凤尾蕨属假囊群盖的拟态是高度特化且高效的,是夜蛾科幼虫在长期的协同进化过程中高度适应的结果。

3.2 叶蜂科幼虫的拟态及其与夜蛾科幼虫的差异

在凤尾蕨属植物上,除了鳞翅目的夜蛾类幼虫,另外一类膜翅目的叶蜂幼虫,也出现了类似的拟态。这似乎是一种趋同现象,但是两者在形态和行为上都存在着差异。

首先,虽然叶蜂科幼虫的形态也是线形的,但其颜色为淡绿色,与夜蛾科幼虫的乳白色体色有显著不同。考虑到叶蜂科幼虫主要存在于未成熟的叶片上,且并不藏于反卷的假囊群盖下,所以我们认为,叶蜂类幼虫主要是拟态凤尾蕨属植物的裂片。

另外,它们在行为上的差异,揭示两种幼虫具有不同的生态位。叶蜂幼虫和夜蛾科幼虫在取食策略上存在差异表现为,叶蜂幼虫取食嫩的叶肉和孢子囊,而夜蛾科幼虫取食成熟孢子。这也许就是没有在同一植株上发现两种幼虫的原因。

另外,叶蜂虫卵和幼虫在小羽片上的均匀分布,说明了叶蜂成虫在产卵时有意选择和调整产卵地,表明这种叶蜂和凤尾蕨的相互关系也是专一和精确的,是经过长期的协同进化形成的。

3.3 昆虫幼虫拟态现象的生物学意义

在凤尾蕨属植物上观察到的两种拟态幼虫,在形态和颜色上与寄主都表现的高度一致,从而达到迷惑捕食者的效果。特别是夜蛾科幼虫的藏匿行为,能更加有效地躲避天敌。

我们认为夜蛾科幼虫对凤尾蕨属的拟态,不仅仅起到躲避天敌的作用,两者的协同进化关系可能对蕨类也是有益的。首先,夜蛾科幼虫是寄生在孢子囊群中并以孢子为食,其取食过程中对蕨类的孢子囊群的破坏,同时也打破了孢子传播的阻碍,可能间接地促进其散布;其次,夜蛾科幼虫,羽化后有可能带走孢子,从而造成较长距离的孢子散布;第三,夜蛾类幼虫本身,或者形似幼虫的假囊群盖,都有可能吸引捕食者来访从而带走孢子。这一点已经得到初步证实,我们在蜈蚣草上观察到一些肉食性蜘蛛的活动,并且从一只在蜈蚣草孢子囊群间搜寻猎物的跳蛛身上检测到了孢子的携带。但目前缺乏进一步的调查和实验数据,尚不清楚这种跳蛛的访问是否有普遍性,吸引它的是幼虫,还是形似幼虫的孢子囊。

(2014年7月3日收稿)

[1] MEHLTRETER K. Interactions of ferns with fungi and animals [M]// MEHLTRETER K, WALKER L K, SHARPE J M. Fern Ecology, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

[2] BARRINGTON D S. Ecological and historical factors in fern biogeography [J]. Journal of Biogeography, 1993, 20: 275-279.

[3] HENDRIX S D. An evolutionary and ecological perspective of the insect fauna of ferns [J]. The American Naturalist, 1980, 115: 171-196.

[4] MIDGLEY J, MIDGLEY G, BOND W. Why were dinosaurs so large? A food quality hypothesis [J]. Evolutionary Ecology Research, 2002, 4: 1093-1095.

[5] MEHLTRETER K, TOLOME J. Herbivory on three tropical fern species of a Mexican cloud forest [M]// CHANDRA S, SRIVASTAVA M. Pteridology in the New Millennium. Berlin: Springer International Publishing AG, 2010.

[6] HUMMEL J, GEE C T, SÜDEKUM K H, et al. In vitro digestibility of fern and gymnosperm foliage: implications for sauropod feeding ecology and diet selection [J]. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2008, 275: 1015-1021.

[7] PÉREZ-DE LA FUENTE R, DELCLÒS X, PEÑALVER E , et al. Early evolution and ecology of camouflage in insects [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2012, 109: 21414-21419.

[8] SMART J, HUGHES N P. The insect and the plant: Progressive palaeoecological integration [M]//VAN EMDEN H F. Insect/Plant Relationships. Symposia of the Royal Entomological Society of London (Book 6). New York: John Wiely & Sons, 1973: 143-155.

[9] SWEZEY O H. Insects attacking ferns in the Hawaiian Islands [J]. Proc Hawaii Entomol Soc, 1922, 5: 57-65.

[10] WEICZOREK H. Zur Kenntnis der Adlerfarninsekten: Ein Beitrag zum Problem der biologischen Bekämpfung von Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Mitteleuropa [J]. Annalen für Angewandte Entomology, 1973, 72: 337-358.

[11] BALICK M J, FURTH D G, COOPER-DRIVER G. Biochemical and evolutionary aspects of arthropod predation on ferns [J]. Oecologia, 1978, 35: 55-89.

[12] OTTOSSON J G, ANDERSON J M. Number, seasonality and feeding habits of insects attacking ferns in Britain: an ecological consideration [J]. Journal of animal ecology, 1983, 52(2): 385-406.

[13] BARKER M S, SHAW S W, HICKEY R J, et al. Lepidopteran soral crypsis on caribbean ferns1[J]. Biotropica, 2005, 37: 314-316.

[14] PATRA B, BERA S, HICKEY R J. Soral crypsis: protective mimicry of a coccid on an Indian fern [J]. Journal of integrative plant biology, 2008, 50: 653-658.

[15] NERVO M H, WINDISCH P G, SEIBERT S. Herbivory on Pecluma pectinatiformis (L.) Price (Polypodiopsida) by caterpillars of Argyrosticta Hübner (Lepidoptera)—a possible case of mimicry? [J] American Fern Journal, 2011, 101: 317-318.

[16] NOBLIN X, ROJAS N, WESTBROOK J, et al. The fern sporangium: a unique catapult [J]. Science, 2012, 335: 1322.

[17] HAUFLER C H, SOLTIS D E. Obligate outcrossing in a homosporous fern: field confirmation of a laboratory prediction [J]. AmericanJournal of Botany, 1984, 71: 878-881.

[18] CHIOU W L, FARRAR D R, RANKER T A. The mating systems of some epiphytic Polypodiaceae [J]. American Fern Journal, 2002, 92: 65-79.

[19] TRYON A F. Spores of myrmecophytic ferns [J]. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, Section B: Biological Sciences, 1985, 86: 105-110.

[20] Walker T G. Spore filaments in the ant-fern Lecanopteris mirabilis—an alternative viewpoint [J]. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Section B: Biological Sciences, 1985, 86: 111-114.

[21] 陈学文, 甘霖. 几个马铃薯引进品种在湘西栽培的适应性研究[J].湖南农业大学学报:自然科学版, 2001, 27: 92-93.

(编辑:段艳芳)

自然信息

中国“天河二号”以最快速度荣获全球超级计算机四连冠

一个负责测量计算机运算速度的国际组织2014年11月17日在美国发布了全球超级计算机500强最新排行榜,中国国防科技大学研制的“天河二号”超级计算机,以每秒33 860万亿次的浮点运算速度获得四连冠。

美国能源部下属橡树岭国家实验室的“泰坦”则连续4次屈居亚军,其浮点运算速度为每秒17 590万亿次。

第3名至第5名与上次榜单一样,分别是美国劳伦斯-利弗莫尔国家实验室的“红杉”、日本理化研究所的“京”和美国阿尔贡国家实验室的“米拉”超级计算机。

这个名为TOP500的国际组织每半年发布一次最新排行榜。最近两期榜单前十名的唯一变化均是第十名,此次新入选的是安装地点未知的美国政府机构超级计算机“克雷”,其运算速度为每秒3570万亿次。

从整个榜单来看,美国进入前500强的超级计算机总量从1年前的265台和半年前的233台下降至本期的231台,但优势依然明显。中国、日本、英国、法国和德国分列第2至第6名。

超级计算机是国家科研的重要基础工具,在地质、气象、石油勘探等领域的研究中发挥关键作用,也是汽车、航空、化工、制药等行业的重要科研工具。

TOP500榜单是对全球已安装的超级计算机“排座次”的最知名排行榜,从1993年起,由TOP500国际组织以实测计算速度为基准每年发布两次。

在此次榜单发布前夕,美国能源部公布了“珊瑚(CORAL)”计划,将投资3.25亿美元建造两台超级计算机,其运算速度有可能达到“天河二号”的3~5倍。

美国媒体对此评论说,这是超级计算机领域的竞赛,“中国推出了运算速度最快的超级计算机,美国要‘夺回’这一桂冠”。

但排行榜主要编撰人、美国田纳西大学计算机学教授杰克·唐加拉说,落户在中国国家超级计算广州中心的“天河二号”是个“非常强大的系统”,“在2017年前,我看不到美国的超级计算机可以与其竞争”。

唐加拉认为,“珊瑚”计划抢在榜单发布前夕公布,应该没有特殊含义。美国的这两台超级计算机要到2018年才能投入运行。

[关毅 编译]

Soral crypsis of insect larvea on bracken ferns

SHANG Hui①, YAN Yue-hong②

①Assistant Engineer,②Associate Professor,Shanghai Chenshan Plant Science Research Center, Chinese Academy of Sciences/ Shanghai Chenshan Botaninal Garden, Shanghai 201602, China

Ferns and insects live on the earth together more than 300 million years, but the interaction is rare known. A field surveys was hold in Sangzhi County of Hunan province about the insect larvae on Pteris spp. We found 89 Noctuidae larvae and 21 Tenthredinidae larvae on 42 bracken ferns belong to four species. The larvea of Tenthredinidae mimiced the indusium through appearance and color, and feeded on immature leaves. By contrast, the larvea of Noctuidae feeded on spores hiding under the indusium, whose color turns white to buff, with brown spot sometime, as another kind of soral crypsis. Meanwhile, a jump spider of prey was observed, which may be attracted by the larvea. The spider acts on the mature sporophyl, carrying several spores. These discoveries give us a good insight into the interaction and co-evolution among ferns, insect larvea and spider.

fern, Noctuidae, Tenthredinidae, larvea, soral crypsis, co-evolution

10.3969/j.issn.0253-9608.2014.06.007