休闲与体育的“动”“静”及辩证关系

2014-05-08杜康力

杜康力,黄 英,张 磊

研究表明,休闲体育是人们在闲暇时从事的主要活动,是现代人打发余暇时光的最好的方式。我国近年来进行的系列调查也显示出一种趋势,即老百姓愈来愈重视身体的健康和心理的愉悦感受,愈来愈注重生活的质量。因此,休闲体育也逐渐成了我国大众休闲活动的重要方式。

但是,与休闲体育实践的快速发展不相协调的是对休闲体育理论研究的滞后,这在一定程度上制约了对休闲体育的引导和发展。深层次研究休闲与体育的概念及研究动态,逐渐系统地对休闲体育进行理论上的概括和研究,并将各方面的有关研究成果不断地充实到学科的内容之中,加深对休闲体育的认识,并在此基础上不断地利用和发掘休闲体育的各种社会功能,为我国社会的发展与繁荣做出贡献。

1 休闲与体育的“动”“静”

1.1 休闲概念中的“静”及研究动态

学术界一般从时间、社会活动、存在状态、心态、社会制度等不同的角度来考察休闲的概念,但是各类定义从不同侧面、角度对休闲的概念做了阐述,都不能充分涵盖休闲的本质。休闲是出于内在动机或目标的驱使,而不受外在动机或目标的支配。休闲的目的在于获得内在的满足,纯粹是为了休闲本身而进行休闲,而不在于赚钱、竞争等外在目标。休闲者只注重休闲过程带来的内在满足程度,而不注重休闲导致的外在结果。休闲体验重视的是休闲的质的方面,一个人具体从事什么活动及何时从事这项活动并不重要,重要的是这段经历在其内心所产生的效果如何,是排斥拘束和制约以便自由地享受心理快乐。休闲是一种深思的状态,是一种不需要考虑生存问题的心无羁绊的状态,如果一个人受到其他行为的限制,那么他的许多闲暇活动都不是休闲,因为他们根本无心于闲暇活动本身。

西方休闲思想有着悠久的历史,在中国的先秦文化中,同样蕴藏着丰富的休闲思想内涵,其独特而深邃的理解会极大地丰富现代休闲学内含。休闲思想在《诗经》中占有核心的位置,《大雅·生民之什·民亦劳止》直接阐述了休闲、小康和国家安定兴盛的重要性,“民亦劳止,汔司小康。惠此中国……”,《小雅·十月之交》则强调统治者应该关心人民的休闲,“民莫不逸,我独不敢休”。此外,《周易》的“不事王侯,高尚其事”,老庄哲学的“大知闲闲”等构成了中国六朝隐逸文化、唐宋兼收并蓄休闲文化、明清描写丰富多彩休闲活动的小品文以及近代人文主义的闲适文化等的哲学基础。

而高等院校休闲教育学所用的部分教科书,在内容上,则有浓厚的“西方中心论”的印记,数据、证据、事例多引自西方社会,介绍的休闲方式近乎完全西化,对博大精深的东方和中华的休闲传统以及休闲方式的叙述涉及很少,中国休闲史则拘泥于个别历史人物的休闲活动,完全没有在完整的社会历史层面上展开,没有从文化发展的脉络入手,有失偏颇。

1.2 体育概念中的“动”及研究动态

1.2.1 体育概念中的“动” 体育首先是人的身体的一种活动。不论人们所说的是出于锻炼身体、学校的体育教育还是出于竞技目的的“体育”,都离不开身体的活动。随着社会的发展,社会现象的多样化,复杂化,“体育”定义的外延不断扩大,无论人们怎么试图用“体育”这一单独概念囊括所有的与之相关的社会现象,无论其定义上出现了什么众多分歧,体育最突出的特点之一就是涉及身体运动,其以身体活动为手段的强身健体的基本性和核心性是不会变的,这种体力消耗是一个必要的特征,不能过度,没有它,根本没有体育活动。

1.2.2 体育概念理论研究和体育概念内涵的动态 半个世纪以来,在历经实证主义和逻辑实证主义的哲学研究范式后,在“体育概念研究”对体育自身的反思中,主要的争论源于“实证论”和“否证论”之间的分歧:前者相信在变动不居的“体育概念”中,存在可以被发现、被描述的“绝对概念”,相信有一个能够贯穿所有体育表象的“概念”。而后者则不承认任何“绝对概念”的存在,“体育”从来不会是一种状态,而是不断的从一种状态转向另一种状态,任何试图通过某一“体育概念”去理解纷繁的体育现象的尝试,都是把问题的“简单化”。因此,“体育概念研究”陷入了关于最终存在的非此即彼的形而上学之争,导致“体育概念研究”在体育自身发展反思中陷入了困境。体育到底是什么?近30年的研究,仍无法给体育一个清晰明确的概念或定义,这值得我们体育人沉思。鉴于此,在体育专业领域内,要依托体育专业组织、会议等多样的形式,齐聚专家,平等尊重,积极对话,在当今众说纷纭的体育概念理论学说中,概括其相通的基本主线,融合新识,力求在最短的时间内实现体育概念的共识。

我国对体育概念的研究大体可以分为3个阶段,其内涵在不断地变化、扩大。第1阶段的体育概念从娱乐性过渡到重点强调体育的教育功能;第2阶段,体育是“教育的组成部分”升华到体育是“文化的一部分”;第3阶段,科学发展观下的体育定义突出“以人为本”。通过对中国体育概念的历史回顾,可以看出:随着社会的不断发展,人们对体育认识的不断深入,体育的内涵在不断地扩大,从体育的娱乐性转为教育的组成部分到文化的一部分再到以生物学、心理学和社会学三者结合的多维角度来研究体育,体育的内涵注意到了与政治、经济等方面的联系,同时也注意到体育内部各组织部分之间的研究,并能根据时代发展的特点,常常涉及与不同学科的相互交叉和相互渗透,有向综合性发展的趋势。

1.3 休闲与体育的“动”“静”及辩证关系

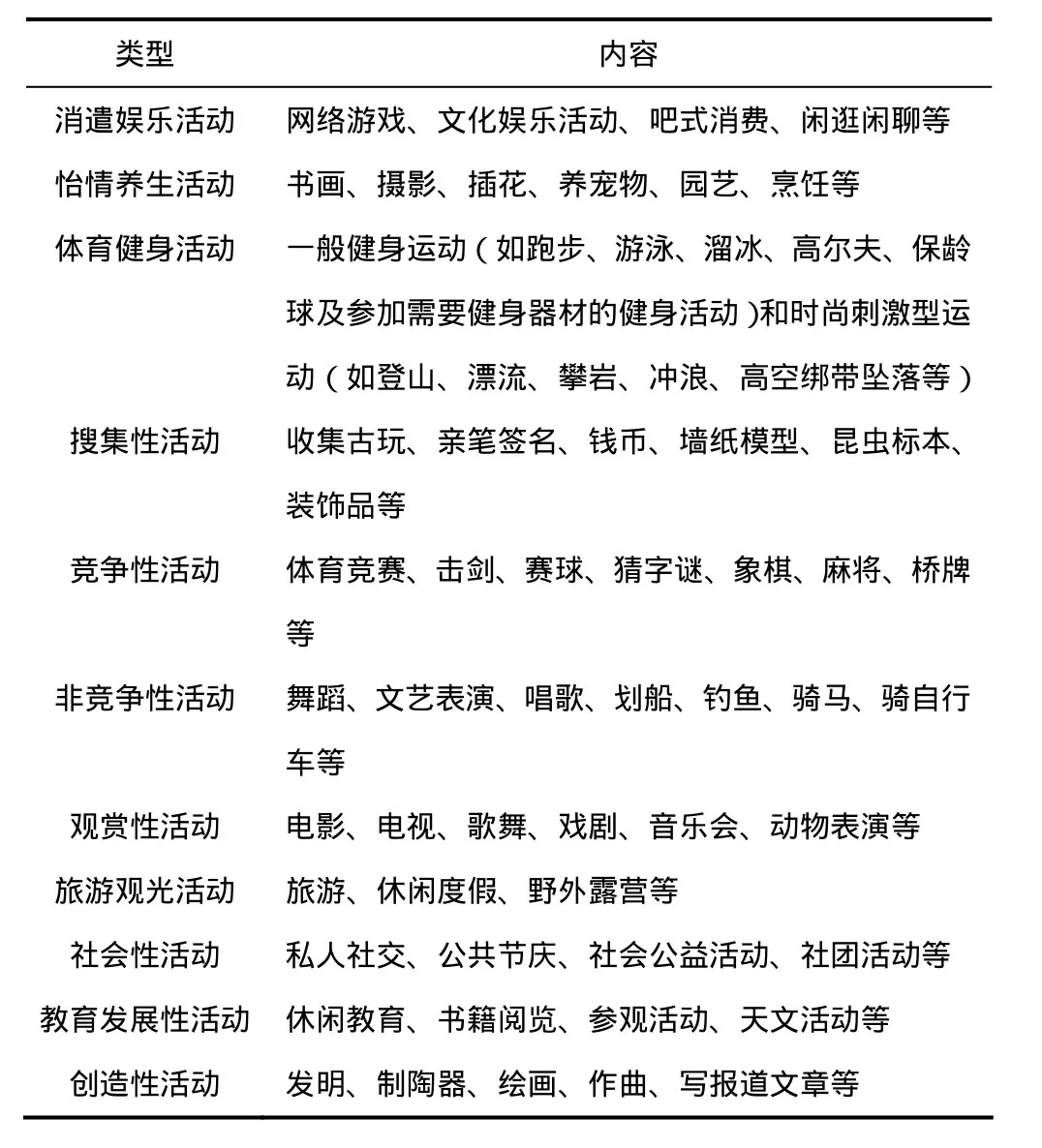

1.3.1 休闲概念中“静”与体育概念中“动”的辩证关系 在现实生活中,不少人加强运动锻炼,却未能达到健身益寿的目的,时下,保健养生学也正面临着“静养”与“动养”的争论,到底是名言:“生命在于运动”明智,还是近年来倡导的“生命也在于静止”高明,日益引起世人的关注。从休闲活动的类型及主要内容可以从表 1看出,休闲体育项目可以分为以静为主的类型和以动为主的类型。休闲体育是能将人的体力运动与脑力运动交替进行,身心均衡地结合起来,并使之得到不断完善和提高的一种运动。较之于其他体育形态,休闲体育在调和“动身”与“静心”之间的矛盾有着无法比拟的优势,所以休闲体育一定要提倡根据不同人群的年龄及工作性质来进行“适度”运动,只有“适度”运动才会促进健康,延年益寿。

值得一提的是:鉴于现代生活节奏较快,人们的休闲已不满足于单纯的物质需要,而更多地追求丰富的精神享受产品,包括在休闲过程产生的深刻印象、全新感受和不平凡的经历。体验一直是休闲的中心所在,休闲者重视的是休闲过程中身临其境的体验,而休闲体育的主体是运动性活动,这些活动方式既属于行为范畴,也属于心理活动范畴,更容易为个人在休闲过程中通过自身的体验而使自己达到愉悦的一种生活,而这种活动不受时间空间等的约束,从而达到内心的安宁和精神的享受的目的。鉴于此,我们一定要树立起休闲体育所独有的特色,均衡休闲与体育活动结构的“动”“静”状态,从而改善国民的身体素质。

1.3.2 休闲活动与体育活动的辩证关系 体育主要侧重身体的发展,是锻炼身心的活动。但并非所有的体育都属于休闲。休闲的特性是排斥拘束和制约以便自由地享受心理快乐,只有具有这种性质的体育才能算作休闲。虽然可以把体育算作休闲活动的一部分,但体育是以身体运动为主的活动,重视身体健康、竞技和成绩,与包括精神活动在内的休闲存在着许多差别;从休闲活动的类型及主要内容可以从表1看出,休闲离不开体育活动,休闲活动中的身体运动几乎都是体育活动。在休闲时代即将来临之际,休闲活动融入生活方式,是社会发展的必然趋势,大量闲暇时间的增加,也可能潜在地影响到个体和社会的休闲质量。对休闲活动的良好适应,有助于个体享受高质量的生活。而高质量的生活通常被描述为有效的、有意义的、富有的、有趣的生存,这种生存基于人的享受感、满足感、履行感和自由感。体育正好表达了这样的价值观,它基于人们的身体、精神和社会的安康,基于休闲活动与体育活动相融合的休闲体育,既符合了人们体育生活化的要求,又顺应了休闲生活化的方向,其必定有着良好的发展前景。

表1 休闲活动的主要类型及内容

1.3.3 休闲体育活动方式与其他体育活动方式的辩证关系休闲体育活动与其他体育活动在动作方式上并没有什么特别的不同之处,实现体育目的诸多基本方式,也贯彻在休闲体育活动方式中,但休闲体育活动与休闲活动所需要的情趣相适应,有某种文化娱乐意义,从而使得休闲体育活动从一般的身体活动变成一种休闲情趣、一种体验超越与自由的生活方式。以身体为主要媒介的休闲体育活动较其他娱乐活动还具有双重功效:适度的情况下既健身又悦心。

较之于其他体育活动和娱乐方式,休闲体育在活动空间上有所改观,倡导回归大自然,到大自然中去进行休闲体育活动。中国社会已经具有发展休闲体育产业的一定条件,虽然有些休闲体育活动的花费比较昂贵,但部分国民有了享受休闲体育服务和消费的经济能力。再者,中国的传统体育活动大多是休闲的,且追求均衡而平安的生活。

2 结论和建议

(1)中国在虚心地引进西方休闲体育文化的同时,取其精华,去其槽粕,再结合博大精深的东方和中华的休闲传统文化以及休闲方式,建构具有中国特色的休闲体育模式,为世界休闲体育理论的发展增添色彩。

(2)近30年的研究,仍无法给体育一个清晰明确的概念或定义,这值得我们沉思。要依托体育专业组织、会议等多样的形式,齐聚专家,平等尊重,积极对话,在当今众说纷纭的体育概念理论学说中,概括其相通的基本主线,融合新识,力求在最短的时间内实现体育概念的共识。

(3)休闲体育在调和“动”与“静”之间的矛盾有着无法比拟的优势,所以休闲体育一定要提倡根据不同人群的年龄及工作性质来进行“适度”运动,一定要树立起休闲体育的特色,均衡休闲与体育活动结构的“动”“静”状态,从而改善国民的身体素质。

(4)辩证的看待休闲体育中休闲活动与体育活动,加大休闲活动与体育活动相融合理论研究的力度,并能加以实施应用,这样才符合人们体育生活化的要求,又顺应休闲生活化的方向。

[1]和海珍.对体育概念、本质、属性的思考[J].体育成人教育学刊,2012,28(2):22~23.

[2]陈来成.休闲学[M].广州:中山大学出版社,2009.

[3]许 铭,王 娟,孟现录.我国体育院校休闲体育专业建设的比较研究[J].河北体育学院学报,2012,26(1):44~48.

[4]卢 锋.休闲体育概念的辨析[J].成都体育学院学报,2004,30(5):32~34.

[5]韩会君,饶纪乐.休闲体育的本质[J].广州体育学院学报,2006,26(1):90~93.

[6]詹华宁.休闲体育内涵辨析[J].体育学刊,2011,18(5):38~41.

[7]张 磊.困境与超越:我国体育概念研究之研究[J].武汉体育学院学报,2012,46(1):19~24.

[8]卢伯春,王永.“体育”概念及定义的解析[J].内蒙古体育科技,2005,18(67):3~5.

[9]孙成林,李丽艳.体育概念的沿革及其本质的哲学思考[J].英才高职论坛,2007(1):42~44.

[10]张洪潭.体育概念研究进展[J].体育与科学,2011,32(3):11~26.

[11]秦 毅.对“休闲体育”概念的理性思考[J].浙江体育科学,2012,34(1):9~13.

[12]李宗浩,等.关于体育手段的讨论[J].山东体育学院学报,2005,21(2):9~11.

[13]吉 斌.我国休闲活动“动”“静”均衡状态及其控制策略[J].广州体育学院学报,2006,26(5):40~42.

[14]吉 斌.休闲与休闲体育活动结构“动”“静”失衡的思考[J].湖北体育科技,2004,23(3):292~296.

[15]李 斌.休闲与休闲体育教育的生命化、生活化、生态化内涵解读[J].广州体育学院学报,2010,30(6):7~10.

[16]卢 锋.休闲体育学[M].人民体育出版社,2011.