尼泊尔佛塔曼荼罗考述(下)*

2014-05-08张同标

张同标

(江南大学设计学院,江苏无锡214122)

尼泊尔佛塔曼荼罗考述(下)*

张同标

(江南大学设计学院,江苏无锡214122)

散布尼泊尔加德满都盆地的大量的石制佛塔,除了斯瓦扬布等大型佛塔之外,在街头巷尾和佛寺内的石制还愿塔通常在塔身四方雕刻四方佛,按照右旋顺序,从东方起雕造阿閦佛、宝生佛、阿弥陀佛和不空成就佛,以佛塔自身作为大日佛的象征,共同形成金刚界曼荼罗五佛信仰系统。部分佛教也雕造了佛母、天王和护法忿怒像。这类佛塔在中国内地多有表现,并可与中国汉译密教佛典相互照应。随着密教的进一步发展,在尼泊尔等地又形成了本初佛的概念,以佛塔自身象征本初佛,原先居于中间主位的大日佛反而退居于阿閦佛与宝生佛之间,位于佛塔的东南隅。类似的佛塔曼荼罗起源于印度,而极盛于尼泊尔,在中国西藏也有类似的造作,并出现在唐喀佛画中。尼泊尔的佛塔曼荼罗处于佛教美术从印度向中国传播的中间地带,也兼有中印度两国的某些特色。

尼泊尔佛塔;金刚界曼荼罗;五禅佛;本初佛

5.北方不空成就佛与那迦龙王的联系

尼泊尔佛塔窣堵波所雕四佛,大体上也采用了印度佛像中早已有的传统样式。惟北方的不空成就佛,缺少旧有的造型传统,表现出了尼泊尔特有的造型特征(图1)。不空成就佛雕刻在佛塔的北侧,所见诸作无一例外,以至于可以作为识别方位的指南针看待。在尼泊尔国家博物馆、帕坦博物馆、巴德岗博物馆也有少量的单独像。所见造像都是左手横卧,腹前托钵,右手举至胸前施无畏印。此即汉译所谓的“扬掌于乳傍,不空成就印”(《金刚顶胜初瑜伽普贤菩萨念诵法》T20,no.1123,p. 529,a12),或曰“不空成就佛,左拳复安脐,右羽施无畏”(《妙吉祥平等瑜伽秘密观身成佛仪轨》T20,no.1193,p.932,c14-15)。该佛造型的最大特征是背后升起的硕大突出的龙盖,通常由5个或7个蛇头构成,如同光环一般环绕在佛头;蛇身编织成佛身形态的背屏,在佛身两侧可以见到缠结的龙躯。所谓的龙,是印度俗信神祇那伽(Naga)的汉译,实际上就是眼镜神的神格化。表现在造型,依旧以眼镜蛇为原型,仍然明确表现出眼镜蛇的形态特征。

图1 北方不空成就佛造像

先言不空成就佛信仰。

四方佛,实际代表了佛的四种主要功能。青龙寺东塔院沙门阿閦他捺哩荼(唐云义操)集《胎藏金刚教法名号》:“毗卢遮那,大日遍照无障;阿閦佛,不动怖畏;宝生佛,平等大福众行;无量寿佛,大悲寿命清净;不空成就佛,悉地成就业用”(T18,no.864B,p.205,b5-9)。这是极简略的概括,还有不少比较详细的解说。如唐罽宾三藏般若奉诏译《诸佛境界摄真实经》卷中说到不空成就佛:“第五,结无怖畏印。左手如前(阿閦印也),次舒右五指,以掌面向外。入北方不空成就如来三昧,当观佐字色。及我身尽北方界,并与九方无量世界诸佛菩萨、一切众生、山河大地、草木丛林,悉皆五色。以何因缘名无怖畏。谓备四义,称无怖畏。一者,中方毗卢遮那如来,能灭无明黑暗,出生般若波罗蜜等尽虚空界洞达光明。二者,东方不动如来,能摧一切频那夜迦恶魔鬼神等,悉令不动。三者,南方宝生如来。能除贫乏,施天宫殿天饮食天衣服天音乐,悉皆圆满。四者,西方无量寿如来,能与行者三昧大乐,譬如十方虚空无量无尽,亦如众生无量无尽,亦如烦恼无量无尽,如是瑜伽行者三昧大乐,亦复无量无尽。如是四义具足圆满,是故北方不空成就如来告行者言,善男子善女人,汝勿怖畏,由是义故名无怖畏印”(T18,no.868,p.276,a18-b5)。

大广智三藏和上于含晖院承明殿道场说:“礼北方不空成就如来也。以大慈方便,能成一切如来事业,及以众生事业。由毗首羯磨菩萨善巧智方便,能成就一切有情菩提心,毕竟不退。坐菩提道场,降伏众魔,多诸方便无令沮坏,亦能变虚空为库藏,其中珍宝满虚空中。供养十方微尘一切诸佛,此虚空库菩萨,即毗首羯磨菩萨之异名。行愿所成印,传坚固解脱之门,善能护持三密门之大印方便,此乃业部所摄,即成所作智也”(《金刚顶瑜伽略述三十七尊心要》T18,no.871,p.292,a4-b8)。

罽宾国三藏沙门般若共牟尼室利译《守护国界主陀罗尼经》卷二明确说不空成就佛“能使一切众生安乐无畏,一切恶人不能恼害”(T19,no.997,p.530,c29-p.531,a1)。

阿閦佛使人避免了恶魔鬼神的烦扰,宝生佛使人在接下的阶段所愿皆得圆满,西方阿弥陀佛使人除散乱心入三昧,获得佛法的愉悦,而不空成就佛的作用是消除众生最后的些许烦恼,告之获得最高层面的成就。不空成就佛(Amoghasiddhi)的本义为“必然获得成就者”,使教法的有效性明色化或人格化。其手势在于施无畏印(abhayamudra):他将右手高高举起并伸开,手掌向前。[1]156

次言不空成就佛与那伽龙神的关系。

关于这一点,尚未见明确的解说。我们在尼泊尔收集的学术书籍,当然不能说全面展示了尼泊尔学者已有的全部成果,但这些著作除了介绍不空成就佛的造型以那伽龙神为特征外,没有进一步的说明,即使这样简单的解说,也没有见到征引佛典作为佐证的。从我们了解的中日两国的佛教造像和印度佛教造像,还没有发现类似尼泊尔那样与那伽龙王组合的不空成就佛。因而,我们初步推断,作为五佛之一的这种造型的不空成就佛像,是尼泊尔独有的造型,至少说是这种佛像尼泊尔境外不甚流行。

今检汉文《大正藏》,言及“不空成就佛”者凡218见,十之八九隶属于密教部,可知此佛确为密教信仰之专有。此佛多出现于五佛系统之中,似缺独立奉尊。见之于诸经,身色、手印、乘物等,基本相似,其神职也基本相似,简言之,大抵不出“悉地成就业用”。如果我们考虑到绝大多数印度佛典已转化为汉文典籍,那么,这一检索结果意味着,大约相当于五代(公元907-960年)之前,印度的不空成就佛信仰已略尽于此。在此以后,北宋官府有过时间不太长的一段译经工作,其他主要是在西藏地区完成的,绝大部分的天竺密典特别是后期密教典籍基本上完好地保存在藏文大藏经之中。

不空成就佛与那伽龙王的联系,很可能出现于这段时期。藏文佛典暂时还无法使用,汉文译经,仅有一见:北宋西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师臣法贤(Dharmabhadra,公元973-1101年),奉诏译《佛说幻化网大瑜伽教十忿怒明王大明观想仪轨经》:“尔时世尊不空成就大金刚如来,说此你罗难拏大忿怒明王观想法,吽字为大智,观想化成你罗难拏大忿怒明王,三面各三目六臂,正面青色作笑容,左面黄色,右面白色咬唇,身青云色,以八大龙王为装严,发髻青润,顶戴于佛,足踏莲花立如舞势。右第一手执金刚杵,第二手执宝杖,第三手执箭。左第一手执罥索竖头指,第二手持《般若波罗蜜多经》,第三手执弓日轮圆光。变化诸佛如云,此名降除魔怨大智金刚三摩地”(T18,no. 891,p.586,a21-b1)。

经文中明确地说到了不空成就如来“以八大龙王为装严”。很明显,这时的密教信仰已进入了忿怒明王信仰的兴盛时期。恰好也就是从这一时期起,中国北宋的译经中也明确出现了成熟的明妃体系。北宋初期规模不大的密典传译,却遭到了来自上层的抵制:淳化五年(公元994年),宋太宗以为“文义乖戾”“邪伪”而诏谕焚毁《大乘秘藏经》;天禧元年(1017),宋真宗因“荤血之祀”“厌诅之词”而禁止《频那夜迦经》入藏,并禁译类似经文[2]。自此以后,汉译密典甚稀。换句话说,就在汉地密教陷入低迷之际,恰恰是藏地密教兴起之时,其时正值古印度密教向无上瑜珈密教(Anuttarayoga Tantra,约13世纪兴起)过渡,中心佛格由大日如来逐步转化为阿閦如来。我们知道,这恰好是西藏佛教进入后弘期(公元978年起)以后佛教大兴的时代,法贤译经所表现出来的忿怒明王造像正好是藏传佛教艺术的基本特色之一。这说明,北宋初期(公元11-12世纪),汉藏两地译经所面对的基本是同样的天竺密典。如此说来,如果不空成就佛与那伽龙王的联系确实在天竺密典中有详细的解说;那么,这些解说,时至今日,很可能保存在藏文大藏经之中,应该细加审核,可惜我们不谙藏文,对此无能为力。

尽管如此,从中印佛教美术发展的整体态度来看,依然可以探知某些信息。

印度和尼泊尔佛塔曼荼罗所造各尊像,大体上是基于古印度贵霜、笈多时期的尊像造型。五种手印,按历史发展的顺序,大体上先是贵霜时期流行的无畏印、禅定印,后来是笈多时期流行的触地印、与愿印和说法印。密教金刚界系统的五佛,采用了已有的古佛造型加以密教教理的改造。麦克斯韦尔(T.S.Maxwell):“五佛形像的传统造型仅仅是五位佛陀的形象,身着普通袈裟,五佛之间仅以手印相区别;密教五佛与早期印度大乘佛教雕塑中佛像的区别也仅仅在于艺术风格的变化。那些不可见的、但却是最大的区别在于大乘、密教两个体系所赋予它们的神学、仪轨背景。”[3]实际上,从图像和造型的角度看,这五种手印的佛像,以前都是独立出现的礼拜像。所谓密教化改造,主要表现为:把五佛或四佛,按规定的身色、乘物、印物等结集成一个整体的系统,把群组视为一个不可分割的整体,以此表达相应的密教义理,改变了大乘时期单尊礼拜的模式。简言之,以曼荼罗礼拜替代了单尊像礼拜。

不空成就佛意味着佛法教化的最后阶段。虽然看不出这与那伽龙王之间的联系。但是,佛陀与那伽龙王的联系,确实多与佛陀教化的最后阶段有关。相传佛陀悟道后,龙王为之遮风蔽雨。佛陀又在西北犍陀罗地区度化龙王。佛陀涅槃后,最初十塔之一被龙王护持,以至于阿育王也不能掘取舍利。当然,这些神迹与难以与不空成就佛比附起来。

与龙有关的佛教图像,主要有两类。一类是龙王护持窣堵波,多见于南印度安达罗流派。数条那伽龙王相互缠结成鱼网形状包裹着窣堵波。一类是坐佛,那伽龙王从佛陀背后升起,5只或7个眼镜蛇的头部在佛头之后表现为呈扇形的龙冠,犹如佛光一般。这类造像多见于东南亚。虽然很难在印度本土见到这类造像,但我们不能排除当年曾有盛行制作的可能性。

另外,我们也不能排除毗湿奴造像的影响。在印度教的诸多流派之中,尼泊尔特别流行的是毗湿奴派。我们曾经在佛陀尼卡神庙(Budhanilkntha)礼拜了水池中间的“卧姿毗湿奴”巨像,类似的或许是仿照前者的造像又见于加德满都Hanumandhokha Bhandarkhal Garden、巴德岗的旃古那罗延神庙。诚如前文所说,毗湿奴信仰更多表现为上层社会的偏好。尼泊尔国王以毗湿奴自居,王座的背板主体就是一块众龙缠结的饰板(图2-左)。这种装饰可能与南印度的“蛇石”(Snake Stone)(图2-右)有密切的联系。北方不空成就佛,既然扮演了救度的最高阶段,他实际上相当于佛界圣王,那么,把人间圣王宝座上的龙移用过来,似乎也未尝不可。碰巧的是,在尼泊尔佛教中,不空成就佛(Amoghasiddha)其妻即转世为尼国之公主[4],那么,他与王室的联系就更紧密了。倘如是,转轮圣王与佛之尊者就相互会通共融了。

图2 尼泊尔王座与南印度蛇石

图3 位于斯瓦扬布大塔北侧的龙池(nagpur)

在印度教神话中,毗湿奴卧在大蛇希莎身上,飘淌在茫茫的宇宙海洋之中,使我们想到了蛇与水的联系。事实上,这一点也不奇怪。因为,在古印度,那伽龙王那本就是职司雨水的大神。据尼泊尔学者指出,不空成就佛与雨水有关,他被认为是“雨季的化身”,可能也被当作那伽那样的水神看待。斯瓦扬布大塔北侧的不空成就佛龛前有一个供养那伽龙神的小坑(图3),被称为“nagpur”,意译龙城,约略相当于汉语所说的龙池、龙潭,显示了在尼泊尔心目中不空成就佛与龙神信仰之间的密切联系[5]。他被视为雨季的化身,以蛇板为饰,而蛇恰好就是主司雨水的传统神灵。在印度,那伽蛇神就是以蛇盖为造像特征和神格物化象征的。在汉语佛经中保存的几部请雨经:唐不空译《大云轮请雨经》二卷(No.989)、失译《大云经祈雨坛法》(No. 990)、隋那连提耶舍译《大云轮请雨经》二卷(No. 991)、周阇那耶舍译《大方等大云经请雨品第六十四》一卷(No.992)、周阇那耶舍译《大云经请雨品第六十四》一卷(No.993),除《坛法》为节录本之外,其他无不在经文开头列举出长长一串的诸龙名单,表明了龙神信仰已被纳入佛教体系,也说明了龙神信仰的长久生命力。中国龙之所以能够呼风唤雨,就是从印度那伽移植过来的。虽然我们还不太清楚尼泊尔的那伽龙神信仰的详细情形,也不太清楚那伽龙神与不空成就佛之间的密切关联,但是,不空成就佛造像中的那伽龙神,可能表示了不空成就佛主司雨水的神格功能。

实际上,五佛曼荼罗赖以成就的坐佛形象的原型,在古印度并不怎么丰富。就我们所知,说法印坐佛,最知名的造像现在鹿野苑考古博物馆,后来在西印度石窟中有相当数量的表现。触地降魔印坐佛,数量也不甚丰富。与愿印坐佛,见于阿旃陀第26窟紧邻涅槃卧佛脚部的一铺降魔成道龛像浮雕,实际上并没有与触地降魔印区分开来。禅定印和无畏印坐佛,多见于贵霜时期的佛像,而那伽龙王护持的无畏印坐佛多见于东南亚。似乎也没有更多类型的坐佛了。如果一定要选择一组相似而有区别的坐佛,似乎也只能如此了。

当然,我们不能说只有尼泊尔如此,也不能说尼泊尔之外就绝不会如此。但是,就目前了解的情况看,不空成就佛的这种形象毕竟大盛于尼泊尔,可能跟当地的人文思想有关,也可能与佛教的当地化有关。至于其中是否还包括特别的密教奥义,尚待研究。

三 尼泊尔佛塔曼荼罗的两种特殊形制

1.毗卢舍那与三大菩萨

第一种:密教四尊型(图4)

这座佛塔也是斯瓦扬布塔林内的一座。方柱形塔身部分四面开龛,龛内各一尊造像。东向起,以右旋为次,分别为佛、文殊、金刚手、观音。佛像大体呈现了笈多时期的鹿野苑风格,以薄衣透体为特征。屈膝,呈行走状。右手下垂,持钵,右手举于左肩前,握持衣巾。僧衣从两肩垂于两踝处,仅在身体两侧可以明显看出僧衣的痕迹。塔身南侧为文殊菩萨。头戴宝冠,双掌合什,肩披花鬘。腰部以下部分有一条粗大的腰带,在腰部左侧打结。类似这样的腰带,在西印度石窟和南印度安达罗地区多有表现。左肩处升起一朵花束,花束上平放经夹。经夹呈方形,有斜向的刻纹。这是文殊菩萨典型的造像特征。西向为观音,形体大体上与文殊相似。两手下垂,各持一枝长茎莲花,右手的莲花作花蕾状。宝冠正面残坏,原先似有化佛。观音信仰虽然在佛典中屡有记载,但后人心目中的观音造像的造型特征,长茎莲花、宝冠化佛,都是公元5世纪的笈多时期才开始出现的,自此以后基本沿用不改。塔身北面的金刚手菩萨,左手持长茎莲花,右手下垂,掌心向外,手中似持某物。在印度,金刚手菩萨的起初流行是与观音一起作为石窟主尊龛外护卫的形象出现的,在后世仍然持有护持的神职功能。法国研究者罗伯尔·萨耶(Robert Sailley)指出:“观世音、文殊、金刚手,合称‘三族姓尊’,代表大悲、大智、大力。”[1]246另一部《萨迦世系史》,提到八思巴把法王祖孙3人与此三大菩萨比附起来的看法:“松赞干布是观世音菩萨之化身,赤松德赞是文殊菩萨之化身,赤热巴巾是金刚手菩萨之化身”。[6]他们是密教世界的富有代表性的主要尊神,分别意味着慈悲、智慧、降魔伏恶,在西藏的唐卡中,金刚手多表现忿怒相,降伏的神格功能更为清晰。

图4 大日如来与三大菩萨

图5 大日如来与三大菩萨

第二例:密教四尊与四佛组合(图5)

密教的菩萨当然是从大乘佛教中转化而来的,但详细考察大乘菩萨的历史,却又显得异常困难。比如,《高僧法显传》记录了秣菟罗地区的“摩诃衍人则供养般若波罗蜜、文殊师利、观世音等”(T51,no. 2085,p.859,b27-28),这显然是考订菩萨信仰的绝好资料,可惜语焉不详,也难以得到图像资料的佐证。不过,以金刚手菩萨替代般若波罗蜜,从古印度现有的图像看,应当晚于法显旅印时期的公元5世纪初期,而且,密教的“三大菩萨”就是由此发展而来的。密教的这三尊菩萨,其形象特征并没有与大乘时期拉开太大的距离。大乘佛像信仰很可能是独尊供养的,而密教通过特定的组合规律,把这三尊菩萨的造像,与大日如来一起,按特定的方位序列构成曼荼罗,以表达特定的密教信仰观念。

这样的图像组合,有时也与四方佛联系起来。这座小塔,基本造型与前者相似,也是在方柱形的四面开龛,龛内雕造尊像。不同的是,在方柱塔身的上方,另开小龛雕造四方佛。四方佛的形体较小,“三大菩萨”不仅形体较大,而且还处佛塔最为显眼的位置,他们才是供奉的主要对象。其组合规律是:

难得的是,这座佛塔的“三大菩萨”雕造得非常精细,保存得也相当完好。位于南方的金刚手菩萨,右手垂下,与东方佛尊的手势相近,但没有明确表现金刚。一般认为金刚手菩萨(Vajrasattva)得名于金刚手(Vajra)。《俱舍光记》卷十一曰:“手执金刚杖,名金刚手。”《大日经疏》卷一曰:“执金刚杵,常侍卫佛,故曰金刚手。”实际上是印度教大神因陀罗的佛教化尊神。没有明确表现金刚的原因不详。西方的观音与阿弥陀佛有密切的联系,这是人所共知的。观音两手持长茎莲花,左手团握成拳,右手展开成掌,掌心向外,莲花的梗茎从台座伸起,花朵表现为正立面的团花形。北方文殊菩萨双手什,从肘部起伸出两朵莲花,莲花表现侧立面的覆莲形,左载梵夹,右托慧剑。文殊胸部隆起,似有女性化倾向。

与前例佛塔相距不远的另一座小塔上的立佛给我们提供了线索(图6)。这尊立佛身形手印与前例同,惟通体雕刻U字形的装饰性衣纹,衣纹之间的距离宽大,在其他小佛塔中也常有类似的尊像。这尊立佛的上方是阿閦佛龛,佛龛置于双象座上,这表明,阿閦佛的乘物被移动到了佛龛下方。同样,立佛的乘物也被移到了龛下。由于立佛龛下是双狮座,表明这是尊格判断的基本依据之一。双狮座虽然也是释迦牟尼佛的通用佛座之一,但是考虑到这里的密教环境,我们认为应该比定为大日如来佛。大日如来佛与四方佛构成五方佛,与“三大菩萨”也构成一个相对独立的曼荼罗体系。

图6 大日如来与三大菩萨等尊像组合

这座佛塔的组合规律与第二例相同。该塔上下共雕刻三组佛像:上方覆钵四方雕坐姿四方佛,造像与前举例相似;塔身部雕造三大菩萨与大日如来,前云双狮座可以作为大日如来尊格判断的标志,这是该塔的重要优点之一;下方基座侧也雕刻了护法神像,其中有两组双像,类似于湿婆夫妇形象,但男女手持金刚,因而也可以判为密教的护法神。

2.密教后期的四天王造像系统

在佛塔上雕刻四大天王造像的,所见仅有三例。

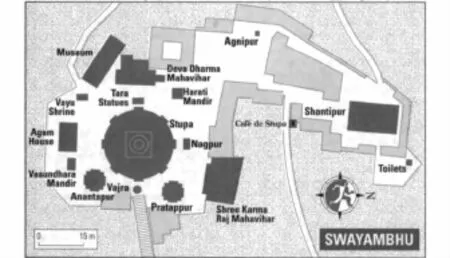

图7 泰迈莱佛塔四大天王

第一例,见于泰迈莱地区某处街道路口的佛塔。街道与塔未能获悉具体的名称。宝塔约有三层楼的高度。通体白色,下方为四方形台座,上方是仿猴庙的窣堵波。台座四面开龛,龛顶各建一座小塔,龛内供养四方佛。台座上方的四角,分别是四大天王的碑像。自东北角起,按右旋的次序,分别是东方持国天王、南方增长天王、西方广目天王、北方多闻天王(图7)。从我们在尼泊尔收集的图书资料中,尚未发现关于四天王图像的研究。

四天王均为坐姿,台座是奇特的云朵状,即所谓的云座。天王的两脚都放在台座上,其中一膝平卧在台座上。根据佛教的坐姿仪轨,这种坐姿的专名为大王游戏座(Rajalila Asana)。东北隅的持国天王,白脸,双手执琵琶,作弹奏状。琵琵,可能就是古印度的维那琴,经常出现在佛传雕刻因陀罗窟之中。中国琵琶的原型大约就是这种乐器,我国第一例琵琶图像出现在四川的汉代画像石上。持国天王为乾闼婆之长,故其形象与维那琴或琵琶有关。东南隅的增长天王,蓝脸,双手持剑,这种武器有护手。西南隅的方广目天王右手托举宝塔,左手持蛇。他是一切诸龙之长,故持蛇以示其神职。西北隅的多闻天王,右手持幡,短小,与雨伞相似,右手,左手持鼠。在中国,多闻天王也叫做毗沙门天,辞书记载又有“黄财神”(Yellow Jambhala)之称,在唐代曾被视为战神,在四天王之中尤受供养,如同关羽那样,集战神和财神于一身。他手中的老鼠或许是从印度财神头神伽内什那里借来的,伽内什的乘物是老鼠。但据相关传说,老鼠也与战神有关,老鼠曾在一夜之间咬断了敌方战马鞍鞯,又咬断了敌方的弓弦,使其不战自败。

值得特别注意的是天王的甲胄。天王顶盔贯甲,盔有冠缨。虎头露齿状的肩甲、胸前的两片明光铠甲(俗称护心镜)以及手臂和腿部,与中国武士的装束异常接近。但是,天王硕大的耳环和颈头的项饰,却又是明显的异国风情。尽管如此,整体上所表现出来的中国造型特色却是一目可见的。

第二例,见于泰迈莱地区的热戒大寺(Bikramsila MahaBihar)。这座放置于寺内院子里的还愿塔,虽不足一人高,而多层的方形台座却占有相当大的比例,台座之上是一朵硕大宽厚的仰莲,再上是扁平的仰覆莲座,再向上是猴庙式样的覆钵和相轮。仰覆莲座上雕四方佛。仰覆莲座和覆钵等被铜制华盖包裹其中。华盖虽然未必与石塔同时制造,但也相当古旧。华盖由四条中国式样的倒龙支起,龙头正好位于四天王上方。四天王像也是铜制(图8),年代也相当古旧。自东北起,按右旋顺序,天王的造型与前例相当接近。惟两膝均卧于台座,两足心相向,与前例的大王游戏座颇有距离;第三尊持蛇的广目天王,左手持蛇,右手缺损,推想可能也是前例那样掌心托塔。惟与前例不同的是,这四尊天像缺少了身色的信息。

图8 泰迈莱热戒大寺的四天王窣堵波

图9 窣堵波基座四天王造像

第三例,见于斯瓦扬布大塔庙域内。与前举二例不同的是,这座塔上的四天王(图9)并非雕刻于四维方向,而是正东正南正西正北四个方向。这是一座还愿窣堵波。周围有一个铁架,上架油灯,兼作保护栏的作用。方柱形塔身部分四面是高浮雕的四方佛,四方佛下方雕刻立佛等形象。塔身下方的扁方形台座四面各设小龛,龛内雕刻四大天王形象。天王造像很小,均为大王游戏座。居东者持国天王,双手持琵琶;居南者增长天王,双手持剑;居西者左手托举佛塔,右手所持不清晰,可能是蛇;居北者,左右两手的执物都不太清晰,右手所执似作棍棒形,当为雨伞状的幢幡,左手所托可能是鼠。

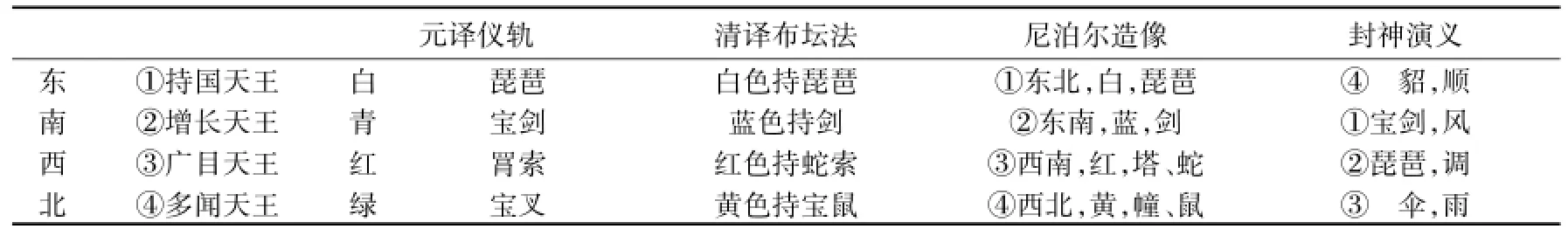

以上三例,第一例的信息最为丰富,后二例缺少色彩信息,持物也不如第一例清晰明了。总结见表1。

表1 佛塔四天王造像的图像学比较

就方位而言,第三例与汉译佛经记载最为相符。

按,丁氏《佛学大辞典》,四天王(天名),为帝释之外将。须弥山之半腹有一山,名由犍陀罗。山有四头,四王各居之,各护一天下,因之称为护世四天王。其所居云四王天,是六欲天之第一,天处之最初也,故又称四天王天(Caturmahārājakāyikās):东持国天(Dhaitarāara),南增长天(Virūhaka),西广目天(Virūpāk?a),北多闻天(Dhanada,又云Vaiaramaaa)。《长阿含经》曰:“东方天王,名多罗吒,领乾闼婆及毗舍阇神将,护弗婆提人。南方天王名毗琉璃,领鸠槃荼及薜荔神,护阎浮提人。西方天王名毗留博叉,领一切诸龙及富单那,护瞿耶尼人。北方天王名毗沙门,领夜叉罗刹将,护郁单越人。”《婆沙论》谓四天王身长一拘卢舍四分之一。止持会集音义四王天曰:“东方持国天王,谓能护持国土,故居须弥山黄金埵。南方增长天王,谓能令他善根增长,故居须弥山琉璃埵。西方广目天王,谓以净天眼常观拥护此阎浮提,故居须弥山白银埵。北方多闻天王,谓福德之名闻四方,故居须弥山水晶埵。”

查这则辞条,其内容与《重编诸天传》卷上的四天王部分相近。[7]119-132我们认为四天王信仰有显密两套系统。《重编诸天传》主要体现了显教系统的信仰。该书辑录了《金光明经》(卷二,T16,no. 663,p.340,c17-18,北凉三藏法师昙无谶译)等各种佛经的相关论说,其中也引用了杂密系统的《陀罗尼集经》(卷十一“四天王像法”,唐天竺三藏阿地瞿多译),前经仅有天王之名与方位,后者的《集经》论述了四天王的具体形象,其说如表2所示,这表明四天王信仰主要是密教信仰的产物。在这个系统中,以毗沙门天王为首,而且,毗沙门天王信仰尤其兴盛。

表2 重编诸天传的四天王形象

另一系统,在正统密教系统的典籍中颇多论述,特别是因为供养观像的缘故,对天王的形象说明较为详细。虽然我们知道四天王信仰早已流行,但是,唐代不空与宝思惟等人的译经,虽有系统的四天王,却都不是正纯密教的金刚界部类的密典。例如,不空译《佛母大孔雀明王经》卷一:“东方有大天王,名曰持国,是彦达嚩主……南方有大天王,名曰增长,是矩畔拏主……西方有大天王,名曰广目,是大龙主……北方有大天王,名曰多闻,是药叉主……此四大天王。护世有名称。四方常拥护。大军具威德。外怨悉降伏。他敌不能侵。神力有光明。常无诸恐怖。天与阿苏罗。或时共斗战。此等亦相助。令天胜安隐。如是等大众。亦以此明王。护我并眷属。无病寿百岁”(T19,no.982,p.421,c5-p.422,b9)。该经对四天王形象的描述也不甚完备。就现在所知的造像而言,唐代的四天王像,见于陕西扶风寺的有两例,一例刻于“捧真身菩萨曼荼罗”(咸通十二年,公元871年),另一例刻于“八重宝函曼荼罗”的第七重(由内往外计数),图像与前者相近,并有像名题刻可考。“北方大圣毗沙门天王”刻于箱体正面,可知应以北面为首,右旋依次展开。其他三面,分别是:“东方提头赖吒天王”“南方毗娄博叉天王”“西方毗娄勒叉天王”。这套译名与前举《陀罗尼集经》相近,也是《长阿含经》中的译名系统。图像所表现的持物,北方天王托塔执棒,东方天王双手持剑,南方天王以剑拄地,北方持弓箭,其形象虽近于《陀罗尼集经》,但也有所不同。究竟原因,恐是四天王没有出现在金刚界曼荼罗的37尊像之列,故佛经也没有相应的造像仪轨,造像者或许有较多自我发挥的余地。

在密教佛典中,真正完备地描述四天王形象威仪的,特别是以东方天王手持琵琶为首的天王系统,却是元代及其后的译经。比如:善护尊者造、大元三藏沙门沙啰巴奉诏译《药师琉璃光王七佛本愿功德经念诵仪轨》卷上:“持国天王、增长天王、广目天王、多闻天王等及诸护法圣众。今为(某甲)一切有情作依怙故。作救护故作势力故。虔诚召请。惟愿降临供养香坛。降临会所愿赐摄授。一心奉请”(T19,no.925,p.34,b9-13)。大元三藏沙门沙啰巴奉诏译《药师琉璃光王七佛本愿功德经念诵仪轨供养法》:“东方持国大天王,其身白色持琵琶,守护八佛东方门,供养赞叹而敬礼。供养等同前至回向众生及佛道。南方增长大天王,其身青色执宝剑,守护八佛南方门,供养赞叹而敬礼。供养等同前至回向众生及佛道。西方广目大天王,其身红色执罥索,守护八佛西方门,供养赞叹而敬礼。供养等同前至回向众生及佛道。北方多闻大天王,其身绿色执宝叉,守护八佛北方门,供养赞叹而敬礼。供养等同前至回向众生及佛道”(T19,no.926,p.47,a13-24)。

大清北京净住寺住持阿旺扎什补译《修药师仪轨布坛法》(道光岁次甲申嘉平月吉日序):“东门中持国天王,白色二手持琵琶。南门中增长天王蓝色持剑。西门中广目天王,红色持蛇索。北门中多闻天王,黄色持宝鼠。以上四天王,头戴宝冠,身著天衣,两足并立。如是等相,不论香药木泥画塑皆可,金银造之尤妙。惟须宗仪轨布列为要,皆面向中央”(T19,no.928,p.66,a7-14)。这一系统的四天王形象,以东方持国天王为首,总结如表3。

北京故宫梵华楼的清代四大天王唐卡,大致与上述译经相近(表4)。[8]745四大天王的名称、身色、持物、方向等均与上表所示内容相同,表明这是后期密教与之一脉相承的造像仪轨。由于梵华楼唐卡惟第四天王别称为财宝天王;多闻天王或称财宝天王,与“库贝拉(kubera,‘丑身’)和布禄金刚(Jambhala,也称为宝藏神、瞻巴拉、阎婆罗等),是藏传佛教中三大财宝神”[8]749,所以多闻天王或财宝天王实际是同一尊神的不同称谓。

表3 密典仪轨与造像图式

表4 梵华楼四大天王

四天王被《封神演义》加以发挥演绎。第40回“四天王遇丙灵公”提到了佳梦关魔家四将:长曰魔礼青,有秘授宝剑,名曰青云剑;摩礼青,秘授一把伞,名曰混元伞;魔礼海,背上一面琵琶,魔礼寿,囊内有一物,形如白鼠,名曰花狐豹。卷首有诗,“魔家四将号天王,惟有青云剑异常。弹动琵琶人已绝,撑开珠伞日无光。莫言烈焰能焚毙,且说花狐善食强。纵有几多稀世宝,丙灵一遇命先亡”。第99回“姜子牙归国封神”将这4人与四大天王对应起来:

(南)增长天王 魔礼青掌青光宝剑一口职风

(西)广目天王 魔礼红掌碧玉琵琶一面 职调

(北)多闻天王 魔礼海掌管混元珍珠伞 职雨

(东)持国天王 魔礼寿掌紫金龙花狐貂 职顺[9]

虽然有学者认为在《封神演义》之后,“四大天王就成为汉化了的护国安民、风调雨顺的佛教天王。只是他们经过了脱胎换国的改造,已经面目全非了”。[7]119-132但我们必须知道,这种中国化的改造仍然是有佛典依据的。相比之下,《封神演义》虽然颇多小说家言,但仍然是有所依据的。天竺密教以“东南西北”为序,则持国天等以①②③④为排列,而“风调雨顺”以④①②③为序(参见表3),为了勉强凑齐这句吉祥语,不免将持国天的琵琶转给了西方广目天。殊不知持国天为天部乐神之主,自然以琵琶为持物,而广目天乃群龙之首,当以蛇为持物。《封神演义》肆意换调,不免为小说家言,而误将佛寺造像以小说家言为依据,其谬显然。即使造像之形貌受到小说戏文的影响,但方位、身色、持物,毕竟仍然是以佛教译经为典据的。也就是,执琵琶者仍为东方持国天王,执蛇者仍为西方广目天王,并没有因为小说把两者颠倒过来。我们认为,与其推测佛寺造像参照小说,倒不如信众们按照小说家言把佛寺天王俗称为“风调雨顺”。

应当注意的是,尽管元清两译所言的四大天王,在身色、持物等造像仪轨方面相当接近,但毕竟有所不同。元译的天王身色为白青红绿,清译为白蓝红黄,广目天王之执罥索改为持蛇索,亦不是汉化的产物,而是以译经为典据的。凡诸这些,虽然差别甚微,但后者却与尼泊尔天王造像的脸色是吻合的。特别是后者的这部清代译经,还刻绘了四天王的画像(图10),但画像与经文叙述多有不符,而与尼泊尔佛塔上的四天王倒是颇有相似之处。《封神演义》的小说家言,虽不尽合乎佛理,但也无妨将这类形象的四天王称之为“风调雨顺”,毕竟“风调雨顺”是从这些形象中生发而来的。

图10 清译《修药师仪轨布坛法》四天王图像

由此,我们有一些简要的推断:

第一,四大天王造像有两个系统。按汉文佛典的记述,出于杂密系经的四天王以北方毗沙门天王为首,其形象特征是托塔,而且毗沙门信仰几乎有包囊四天王信仰的态势,也就是说,这一系统的四天王,其他的三天王实际上可以看作是毗沙门的陪衬,他们有明显的主次之别。另一系统出于后期密教,但具体年代、密教部派还不太清楚。这一系统的天王以西方广目天王为造像特征。四天王的身色、持色有明确的序列,他们的地位应当是平等的,不分轩轾,他们是作为一个群体出现的。

第二,现存的中国早期四天王造像,唐宋辽时期所存的,多近于杂密系统。特别是扶风法门寺造像,一般认为是胎藏二部正纯密教主导下的遗物,但有明确题铭可考的四天王造像实可判为杂密体系,可知当时的正纯密教并没有后一个系统的四天王。我们看到的尼泊尔造像,以及中国西藏佛寺的四天王、中国内地的四天王以及演义传奇中的四天王,都属于后一系统。他们大体上可以看作是元代前后兴起的。许多人没有想到四天王信仰先后有两种体系,分别来自于不同的佛典,以致于徒增一翻纠葛。

第三,尼泊尔造像的四天王,就佛典依据而言,当与清译《修药师仪轨布坛法》较为接近,很可能表示经像两者有共同的源头。清译卷首序云:“昔我佛在广严城,以梵音声说药师七佛本愿功德经。傅至唐特,西藏王颂藏刚布译为番文,以便彼国诵习。迨至国朝……(什)遂将译成汉文”(T19,no.928,p.62,c15-p.63,a2)。内云所谓“颂藏刚布”未知即通常所说的“松赞干布”否?若是,译经僧认为松赞干布(公元615-650年)[10]时此经己经流传于世,但真相如何,尚难确知。

第四,清译《布坛法》与尼泊尔造像,西方广目天王均为手持佛塔的形象,这在元清译经中均未出现,而图像却很可能是流传有自的,在中国是毗沙门天王的专有形象。另外,唐代经幡绘画中常有渡海天王的形象,也被认为是毗沙门天王。按,佛经中,这位神王Vai rama a(毗沙门,华言多闻)有种种不同的形象和神职,颇疑他与西方广目天王的神格有种种分合的变化,或者是由于出自某佛教派派的缘故,尚需深入研究。不过,尼泊尔的天王形象,很可能源于晚期的密教典籍。

第五,毗沙门天王早在阿含部佛经中明显比其他三王突出,在唐代又出现了专述毗沙门的佛经,显示了自成系统的信仰历程。而尼泊尔天王的图像系统,却近于清代译出的《修药师仪轨布坛法》,是典型的密教信仰。前者的毗沙门以托塔为特征,后者却以幢幡和宝鼠为标志,这表明可能是两种系统的信仰。

就本文而言,我们特别要重视的是最后一点,这一点表明了造像与中国内地的联系。尽管如此,从尼泊尔天王造像的服饰看,他们很可能接受了中国内地造像的影响。天王顶盔贯甲,这种盔和甲就我们所知的古甲样式型制,与中国内地几乎相同,而与印度相去几无关联。翻检我们在印度所得的图像资料,尚未见盔甲这种形式,而在中国不仅类似的画塑甚多,专论服饰制度的各家专著也多有涉及。这一点,在我们看来,可以认为是中国佛教造像对南亚次大陆的反哺。事虽微小,意义却很重大,这一点,既是初见造像时的最初一念,也是本文撰写此节的主要用心所在,惟其中不明之处甚多。

四 在印度与中国之间

尼泊尔佛教信仰中的五方佛,普遍表现为在佛塔的四向安置四佛。这种形式的佛教美术遗存,就中印度佛教美术的源流与传播而言,恰好介于印度和中国之间的缺失环节上。

具有密教含义的四方佛分布在佛塔四方,四方佛之间有明确的内在联系,可能受到了印度教造像的影响。加尔各答印度博物馆收藏一件公元6世纪的四面灵伽造像,在形式化的圆柱状的林伽的四面,分别雕刻湿婆、梵天、毗湿奴、苏利耶等4位大神,尼泊尔也多有类似的造像,这4位大神具有各自独立的神格属性,但他们却在这里构成一个有机的整体。严格规定神祇的方位也是印度教乃至印度人的传统习俗。在印度教神庙外壁安置方位护法神(Dikpalas),必定会遵循“地灵曼荼罗”(VastuPurush Maala)的基本规则(图11)。主要的护法神有8位,分布在四方四维,四方者自东起为Indra、Yama、Varuna、Kubera,四维也称四隅,自东北起分别为Ishana、Agni、Nairitya、Vayu,佛教曼荼罗不仅原样照搬了这些护法神,不空译《菩提场所说一字顶轮王经》卷二《画像仪轨品第三》:“东方画持国天王,南方夜摩天,西方水天,北方俱尾罗天,各随方四边画。如是四隅,东北方伊舍那,东南方火天,西南方罗刹主,西北方风天”(T19,no.950,p. 199,b29-c3)。除了用东方持国天王替代天帝释因陀罗外,其他7位大神基本照搬,惟译名或音译,或意译。类似这样的方位神系统,在汉译密教佛典中屡有所见。印度教神祇信仰的方位系统和群组观念,或许启发了佛家按方位结集佛菩萨创制曼荼罗的想法。佛教吸收印度教的某些教义和图像系统,由此创造出胎金两部曼荼罗是完全有可能的。

在佛塔的四方配置四佛,难以准确探寻其开始时期。现存的实例,年代早的,可能是桑奇大塔的四佛像、桑奇附近的Gyaraspur大塔四佛像,都是公元5世纪之后的制作。前者都是禅定印,后者有所变化,两者都是作为本尊佛礼拜对象,造型相似,还看不出有机的组合关系,也缺少密教那样的系统化教理。这一点,与密教发展的历史进程是相符的。比较明确的佛塔四佛曼荼罗的早期实例,据赖富本宏指出,见于印度东部拉特那吉里(Ratnagri,意译“宝山”)[11]。

图11 地灵曼荼罗与方位护法神

拉特那吉里遗址位于东印度奥里萨州的库他克(Cuttack)地区,近年来发现了不少后笈多时期特别是密教范畴的佛教造像。其中有一例是标准类型的四佛型佛塔(图12-左),原来位于拉特那吉里大塔东北位置。塔身部由上下两段构成。下段构身四面开龛,龛高17-18cm,宽约15cm,各雕一佛,依次为:

这四尊小像都有纵长的椭圆形头光,仅有西方如来像的头光上部雕刻菩提树(a vattha)。从方位与印相判断,这尊像应当是比较标准的金刚界四佛。

类似这样的金刚界四方佛塔,在比哈尔邦的那烂陀等地区也颇有其例,但是在拉特那吉里,这类佛塔还继续向密教化发展,出现了新的四佛四明妃型佛塔。其中之一也是在拉特那吉里东北区域发现的(图12-右),形制与前者相似,保存了相轮部,更加完整。佛身四面开龛,雕造与前例同样的四方佛。这座佛塔的最大特色,是覆钵部分所雕小龛中的四尊女像。这些小龛位于四方佛龛上方,是所谓的支提窗(caitya-window)造型,龛内女像,结跏趺座,乳房丰满。都左手置于腰际结金刚拳,右手各有持物。依据印度学者的考察报告,从各尊像的方位和持物,日本学者赖富本宏推断,这很可能是萨埵金刚女等四尊:

但是,这些尊像都是不足10cm高的小像,除了东方的金刚杵之外,其他尊像的持物都非常小,而且有所破损,难以准确辩认,这些因素给尊格比定带来了难题。赖富本宏虽然对比定结果持有保留,但他顺便批评了印度研究者缺乏《金刚顶经》和《大日经》等中期密教资料的知识,认为这是他们的弱点。

图12 拉特那吉里四方佛窣堵波

中国也有类似的遗存。

首先可以举出的是陕西法门寺所出唐代遗物。中国陕西扶风法门寺出土的“五重宝函金刚界曼荼罗”,造于咸通十二年(公元871年)。函顶铸大日如来,四侧面铸四方佛。主尊作智拳印,余四佛分别作触地印等,与前举印度、尼泊尔诸像例相近,惟左手握拳。也都是莲花座,没有表现相应的灵兽座[12]。

图13 山西应县佛宫寺释迦木塔第三层四方佛

山西应县佛宫寺释迦木塔,建于辽清宁二年(公元1056年),金明昌六年(公元1195年)增修完毕。第三层内有四尊坐佛(图13),都趺坐于大仰莲上,左手握拳,与扶风寺造像相同,右手印相各自不同。北方佛右手残缺,但从手势上扬看,可能原先也应该是施无畏印。其八角形台座的束腰部壶门可见象、马、孔雀、金翅鸟等[13],分别是:

这里没有出现大日如来。这是以塔代表毗卢遮那佛,即佛之法身。把佛塔与毗卢遮那佛联系起来,在印度东部的波罗密教美术中有诸多的表现,在中国也有类似的表现把佛塔视为法身佛毗卢遮那佛的象征,与周边的四佛构成“五佛曼荼罗”,这是金刚界曼荼罗的核心神祇。

佛塔信仰与五方佛信仰的联系,是佛教密教化时期专有的艺术表现,可以说是密教信仰的独特现象。一般认为,密教经历了杂密、正纯密教、无上瑜伽,以及更晚期的时轮乘等阶段。正纯密教造像突出了佛菩萨会聚一堂的曼荼罗,而无上瑜伽与之最大的不同是引入了双身法的修法,突出表现为造像艺术中的双身佛。尼泊尔国家博物馆保存了一些男女双身佛,不过,相对于遍布街巷的佛塔曼荼罗,其信仰程度显然大为逊色。因而,我们认为,深入尼泊尔民众深层心理的密教流派,应当是以正纯密教为中心。

就开元三大士的译经活动分析(善无畏汉于公元724年译《大日经》,金刚智于公元723年译《金刚顶经》),正纯密教的兴起可能在公元7世纪。无上瑜珈的流行,可能要晚至公元13世纪,但那时候,印度的佛教已进入极度衰亡的时期,基本上可以认为佛教已经在古印度消亡了。那么,无上瑜珈的相关教理是否仍然具有以前那样强大的对外影响力,虽然难以准确判断,但恐其影响力是远远不如笈多盛世了。所以,尼泊尔仍然保留了正统密教的图像系统,这就不难理解了。此外,无上瑜珈曾被视为旁门左道,尼泊尔是否接受、在多大程度上接受相关教理和图像系统,也是值得深思的。

就目前所知的相关信息推断,前文讨论的佛塔曼荼罗,以帕坦博物馆所藏的年代较早,约为15-16世纪,其他的更晚。我们也看到凿痕犹新的造像,参观了正在劳作之中的造像作坊,那里仍在雕造表达五佛信仰的佛塔曼荼罗。这些年代判断,正统密教在尼泊尔流行了千年之久。

这些事实表明,源于古印度的以五佛信仰为核心的佛塔曼荼罗,不仅影响了尼泊尔,也在中国留下了相应的遗物。相比较而言,中国的应县木塔曼荼罗虽然年代稍早,但造像的中国化风格明显;尼泊尔造像的年代晚,却保存了较多的印度风情,诚如本文开篇所言,这既有明显的规律性,又有当地的特色。因此,我们希望把尼泊尔的佛塔曼荼罗看作是印度与中国之间的过渡性环节,作为研究中印佛教造像的重要参照。

[1]罗伯尔·萨耶(Robert Sailley).印度西藏的佛教密宗[M].耿昇,译.北京:中国藏学出版社,1999.

[2]杜继文.佛教史[M].北京:中国社会科学出版社,1991:478.

[3]T SMaxwell.The Gods of Asia:Image,Text,and Meaning[M].Oxford:Oxford University Prcee,1997:158-159.

[4]章熙林.尼泊尔新志[M].上海:商务印书馆,1947:61.

[5]Jnan Bahadru Sakya.Short Description of Goods,Goddesses and Ritual Objects of Buddhism and Hinduism in Nepal[M].Kathmandu,2002:31.

[6]阿旺贡噶索南.萨迦世系史[M].陈庆英,高禾福,周润年,译,注.北京:中国藏学出版社,2004:117,178-179.

[7]李鼎霞,白化文.佛教造像手印[M].北京:北京燕山出版社,2000:119-132.

[8]谢继胜.藏传佛教艺术发展史[M].上海书画出版社,2010:745,749.

[9]许仲琳.封神演义[M].哈尔滨出版社,2005:203-205,566.

[10]王森.西藏佛教发展史略[M].北京:中国社会科学出版社,1987:21.

[11]頼富本宏,仏塔周囲の四尊像について[J].密教文化.1985(15):125-107.

[12]韩金科.法门寺文化史[M].西安:五洲传播出版社,1998:465-508.

[13]陈明达.应县木塔[M].北京:文物出版社,2001:195 -200.

责任编辑:骆晓会

The Buddhist Stupa M andala of Nepal(2)

ZHANG Tongbiao

(School of Design,Jiangnan University,Wuxi,Jiangsu 214122,China)

Kathmandu Basin of Nepal has stone stupas everywhere.Except some large stupas such as Swayambhu,there are alsomany Votive stupas scattering in the streets and temples,which are carved with four-side Buddhas around.According to the clockwise order,they are Akshobhya,Ratnasambhava,Amitabha and Amoghasiddhi.Together with the Great Day Tathagata,they composed themandala five Buddha belief system.Some Bodhisattva,heavenly kings and Dharma are also carved.Similar stupas can be found in China as well,echoing with the Tantra Buddhist scriptures in Chinese.With the further development of the Tantrism,the concept of Adibuddha come into being,which was symbolized by the prime stupa.Samantabhadra,which stayed in the centre,then retired to themiddle of Akshobhya and Ratnasambhava,and located in the south-east of the stupa.This type of stupamandala originated in India and prospered in Nepal,and similar stupas can also be found in the Tang hatem Buddha paintings in Tibet.Nepal's Stupamandala is in themiddle zone of the Buddhistarts spreading from India to China,and combines some characteristics of the two countries.

Nepal Buddhist stupa,Vajradhatu mandala,Five-Dhyana-Buddha,Adi-Buddha

B946.5

A

1674-117X(2014)01-0068-11

10.3969/j.issn.1674-117X.2014.02.014

2013-09-19

国家社科基金重大项目“长江流域宗教文化”(11&ZD117);湖南省哲学社会科学基金项目“中国佛教造像的古印度渊源研究”(12CGB004)

张同标(1970-),男,江苏盐城人,江南大学教授,美术学博士,主要从事佛教美术研究。