来自星星的你

2014-05-07吕爽

吕爽

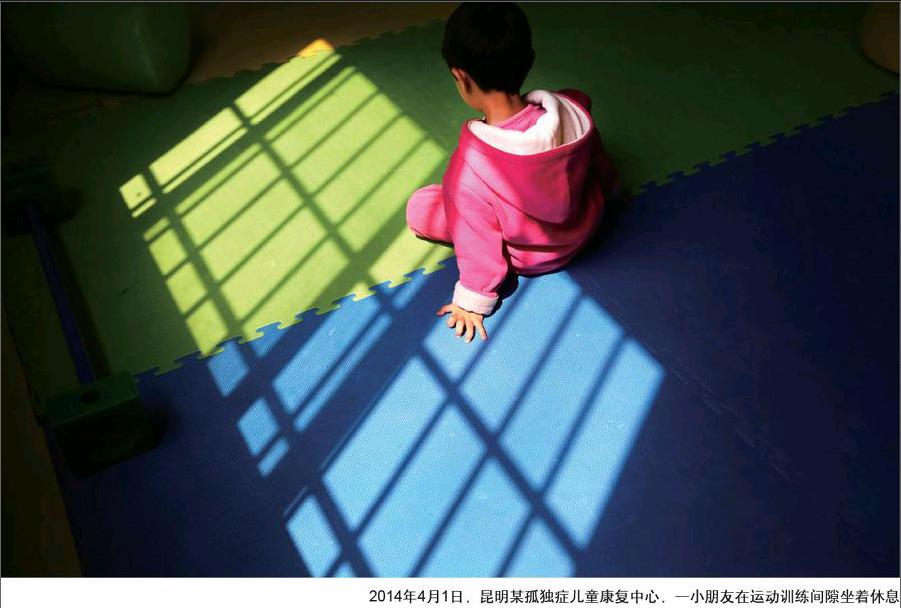

这一群孩子,眼神澄明,却不与人对视;对声音极其敏感,却几乎注意不到父母的呼唤;在某些方面显露出过人的才智,而上厕所却学不会……这些被称为“星星的孩子”,是孤独症患者儿。

然而,现实中的孤独症患儿,并没有“来自星星的你”那样浪漫的生活,更多的是艰辛,甚至被误诊和忽视。

星星的孩子就在身边

2014年美国疾病预防与控制中心最新的一份报告中显示,美国每68个孩子中,就有一个被诊断患有孤独症。报告指出,这一比例在过去十年里翻了一倍。

而在中国,至今从未开展过大型的孤独症患者流行病学调查。

根据国际普遍引用标准,每166个儿童中有1个患孤独症,据此估计,中国孤独症患儿数约为164万。

而根据中国的残疾人调查数据,2006年的第二次全国残疾人抽样调查,将孤独症纳入精神残疾类别进行统计,共调查0?17岁少年儿童616940人,从病因统计中共发现孤独症131例,儿童孤独症的现残率为2.12/万。据此推算,全国儿童的孤独症儿童数为28万人左右。

两个数字相差巨大,真实的情况如何,不得而知。

“目前国内没有统一完善的早期复查、评估、诊断体系,也缺乏专业、权威的诊断评估机构人员。”复旦大学附属儿科医院医学心理科主任、教授高鸿云对《瞭望东方周刊》说,“全国儿童精神科的医生基本上也就几百个,可是中国却有三亿儿童。”

虽然缓慢,但是孤独症随着媒介的宣传也确实为更多人所知。2010年,曾有一部以孤独症为题材的电影《海洋天堂》上映。

“健康教育应该是长期的,才能更好地做到早发现。”高鸿云说,“来看病的孩子大多是出现两种问题后才来诊断的:一是两三岁还不会说话;二是到了上学的年龄,上课出现问题。”

孤独症的发病率在走高

全世界孤独症的发病率都在走高,中国也不例外。

贵阳市妇幼保健院“儿童心理卫生保健专家门诊”从1997年开始统计孤独症儿童的诊断数量,从最初的1例到2008年达到200多例。

高鸿云介绍,“我们不能绝对地拿数据进行比较,诊断标准不同,人们对孤独症的认识程度也不同。但是从门诊量上来说,孤独症的就诊率确实在走高。”

孤独症的病因并不明确,“对于孤独症的诊断也并非病因诊断,而是根据现象诊断。”高鸿云说,复旦大学附属儿科医院主要使用儿童孤独症评定量表进行筛查。

孤独症造成的残疾可以是终身的。“目前孤独症没有特效药物,但早期诊断和及时干预可以改善,因此一般认为孤独症治疗是年龄越小效果越好。不同孤独症儿童的预后差异很大。轻症儿童如果早期干预得早,长大后可以几乎看不出他有什么不同,可能只是性格内向些。”高鸿云说。

“对于孤独症的孩子,我们不谈治愈,而是要谈对他们的期待。能够正常地融入社会,能够生活自理是最重要的。”高鸿云说。

小雨(化名)是个有特殊才能的孤独症孩子,弹得一手好钢琴。但是他被退学了,因为直到初中还没有学会自己独立上厕所。“有的父母觉得这样的孩子要有一技之长,往往忽略了最基本的生活自理能力的培养而一味地发展特长。我们在临床上发现,一些孤独症孩子在数学、地图、音乐等方面有特长,但有些特长会随着年龄的增长而消失或者改变。”高鸿云说。

台湾东华大学咨商与临床心理学系助理教授、英国爱丁堡大学咨商商与心理治疗学系博士翁士恒告诉《瞭望东方周刊》,“台湾对于孤独症小龄儿童目前仍然是进行早期干预工作为主,但是在近十年工作后开始反思,发现专业人员与家长都容易放在认知与知识的训练上,而忽略孩子的自我照顾与生活自理的能力。”

在流行病学调查中发现,75%的孤独症患儿智力低下,成年后依然有50%?70%的患者社会适应不良,生活不能自理,终生需要照顾。

谁来接手大龄的孤独症孩子

2009年,北京市社会学学会社会福利组曾在全国范围内初步寻找到孤独症服务机构500家,并进行初步调研。

调查报告最后筛查出机构约400家,回收有效问卷129份,得出的结论是:不同于中国其他类型的残疾人服务,孤独症服务业中,各类基层社会组织是服务的主要提供方。近一半的机构是由家长,特别是孤独症儿童的妈妈创办的。

中国精协孤独症委员会主席温洪向《瞭望东方周刊》介绍,“孤独症患儿家长、学者、社会志愿者、民间慈善机构成为中国最早、数量最多的专门针对孤独症儿童的康复训练机构。而公立孤独症机构数量极其有限。”

2009年,中国精协孤独症委员会成立。这也是一个由家长和专业人士组成的民间组织。

根据报告的数据,所有的孤独症服务机构服务对象集中在3~6岁这个区间的,占学员总数的47.8%,学龄段7~12岁儿童占13%,12~18岁青少年占16.5%,18岁以上成人占17.8%。以服务学龄前为主,但是成年服务项目严重缺乏。对于一种终身疾病来讲,相关机构在服务年龄上已经脱节。

杨晓燕在上海的孤独症家庭中很有名气,她在2005年创办了“爱好”儿童康复培训中心,从起初创办时的5个老师、3个孩子发展到现在的25个专职老师、每个月50个孩子。

“我们对孤独症孩子并不会根据能力进行选择,那样就违背创立时候的初衷了。”杨晓燕对《瞭望东方周刊》说。在这里学习的儿童年龄都在2~7岁,因为这是孤独症干预的黄金期,孩子们在这里接受感觉统合、社会融合、场景模拟等课程。

“这里的孩子都会被要求家长陪伴,这样做是希望家长能够学会如何跟孤独症孩子沟通。”杨晓燕说。每个孤独症家庭几乎都要有一个人专职在家看孩子。

孤独症儿童的训练机构很多,学龄前的这段时间有专门的训练机构可以接收孩子们。接着到来的小学阶段,因为是义务教育,所以大多数孩子都可以在普通的小学随班就读。到了初中,康复程度稍好一些的孤独症儿童还可以继续选择上学,而情况比较糟糕的那些孩子就没有地方可去了,这个年龄段的大多数孩子只能选择回家。endprint

现在已经有了一些尝试。康纳洲孤独症支持中心的服务内容之一就是成年托养、就业支持及养护安置。“中心主要接收12至24岁的孤独症患者进行职业培训,这里设有计算机班、糕点班,等等。”温洪说,“如果对大龄的孤独症孩子不再进行干预和帮助的话,他们之前在学校培养出的社会性和生活技能就会开始退化,甚至可能会直接导致病情恶化。”

早期进行正确干预能够改善

世界卫生组织曾经指出“新出现的证据表明早期干预可改善结果”。虽然医生也给出相同的建议,但是早期干预的介入并不尽如人意。

根据世界卫生组织的资料,孤独症70%的患者为3~12岁。而人们对孤独症仍为有限认识,当孤独症儿童混淆在广大学龄儿童中时,他们大多会被认为是弱智、聋哑儿而致未被及早发现。

小爱(化名)曾经因为上课注意力不集中而去看医生,被诊断为普通的儿童多动,两年后她无法正常上学,只能辍学。小爱妈妈介绍,当时的情况是很明显的孤独症,而经过多年的错误治疗和耽误,24岁的小爱已经患有精神分裂,无法正常生活了。“当时连听都没听说过有孤独症。”小爱的妈妈对《瞭望东方周刊》说。

复旦大学附属儿科医院曾在上海闵行区的社区中进行过儿童孤独症的筛查工作。“我们当时做了大概两万多例,但是效果不尽如人意。”高鸿云回忆。一些筛查结果为阳性的儿童,他们的家长没有选择去医院进一步排查。“他们不愿意来,觉得孤独症就是神经病,没得治了。”曾经有家长在孩子被确诊为孤独症以后,告诉高鸿云自己想自杀。

“家长的心态太重要了,其实筛查并非确诊,而且即使是非常典型的孤独症,只要能够早期进行正确的干预,是一定能够改善的。正确的干预要建立在医生的确诊和指导上。”高鸿云说。

目前,复旦大学附属儿科医院会定期组织孤独症儿童家长的培训。

更大阻力来源于社会压力

孤独症儿童融入社会更大的阻力来源于社会的压力。

康纳洲孤独症支持中心的探索也在艰难前进,他们正努力为孤独症孩子寻找社会上的支持性就业。“对于接收孤独症患者入职,多数企业的反应是拒绝和顾虑。他们的顾虑可以理解,但我们依然希望能有一些支持性就业,让孤独症孩子可以更好地融入社会。”温洪说。

杨晓燕曾做了件大胆的事情,2013年1月,“爱好”和隔壁的星辰幼儿园打通了围墙,成为上海首家与普通幼儿园建立合作关系的孤独症康复机构。星辰幼儿园的“正常孩子”每天会在老师带领下来到爱好中心的场地,与那里的孤独症儿童一同玩耍,甚至参加训练课。“爱好”的孩子也能够到星辰参加课程。

“我很希望孤独症的孩子能够跟普通的孩子一起学习、玩耍,融合教育。”杨晓燕说,“现在看来,效果挺好的,普通孩子的家长的顾虑也小了很多。”

“大部分社会的抗拒来自于不了解,父母的害怕在于放手,当政府形成好的配套方案,让这些孩子的生活状态可以被更多人认识,融入社会就有很大的可行性。”翁士恒说。据他介绍,台湾对孤独症孩子除了日常生活的反复教学以外,还包括社会教育的工作。在广告与社区之中常常可以看到教育的标语,另外也让社工带着这些孩子上街直接与社会大众接触,并且进行社会服务。

帮助孤独症孩子融入社会的工作是终身的。但高鸿云说,“现在有些教育机构的方法值得质疑。孤独症孩子也是孩子,很多机构的从业者缺乏培训,服务水平参差不齐。教这些孩子认知的过程中,完全强制的教育方法十分不妥。”。

张庆长在离开孤独症机构之后创办了宜兴博爱孤独症从业人员服务中心。医学院毕业后,他成为了一名特殊教师,从事孤独症儿童早期教育与训练工作,一做就是十多年。

张庆长告诉《瞭望东方周刊》,“现在能够正确教导孤独症孩子,与他们进行交流沟通的老师依旧不多,专业人员的数量太少了。”endprint