伦理文化变迁与传统家庭养老模式的嬗变创新

2014-05-06任德新楚永生

任德新 楚永生

伦理文化变迁与传统家庭养老模式的嬗变创新

任德新 楚永生

家庭养老模式是以家庭为单位,由年轻一代的家庭成员赡养年老家庭成员的儒家养老方式,它的产生和发展与中国几千年农业经济文明下形成的传统养老伦理文化有着密不可分的联系,而这种养老的道德文化观念本身又内嵌于统治者的治国方略之中而成为当时的主流文化。中国社会转型引发了生产方式、代际关系和家庭结构的变迁,也动摇了传统家庭养老的经济基础和伦理文化根基。在社会文化变迁和经济发展大背景下,单一化的家庭养老保障供给主体和服务主体的价值理念已无法满足养老多样化的社会需求,探索并构建多元化供给主体的社会化养老服务体系便成为当今中国社会发展的必然选择。

养老伦理文化 农村家庭养老 文化变迁

一、引言

根据第六次人口普查数据,我国60岁及以上老年人口达17765万人,占总人口的13.26%,其中65岁及以上人口11883万人,占总人口的8.9%。我国首部老龄化事业发展蓝皮书《中国老龄化事业发展报告(2013)》指出,中国已成为全球最大的老龄化市场,2013年中国迎来第一个老年人口增长高峰,老龄人口达到2.02亿人,老龄化水平达到14.8%。随着老龄化程度不断加深,养老问题已成为人们忧虑和影响社会经济发展的重大问题。从微观个体需求来说,养老被看作是一种个体的未来生理和安全需要,是一种生物性行为。然而,从宏观社会整体发展来看,它又是一种社会行为,这种行为融入了本民族的价值观念和伦理道德,囊括了养老观念、养老内涵、养老方式、养老与社会系统的关系等。因而,它又体现了一种特定的社会文化。传统“家庭养老”模式是中国传统养老文化的体现,它根植于传统的社会大系统中,并与这一系统保持密切的整合关系,而社会结构的转型意味着社会经济结构、文化形态、价值观念等发生深刻的变化,这些变化将直接或间接地导致人们在养老观念、养老方式和养老内容上的变革,传统农村“家庭养老”模式的嬗变实质上是中国社会转型引发养老文化变迁的结果。

二、内在逻辑:家庭养老模式与传统养老伦理文化的关系

所谓“家庭养老”模式是以家庭为单位,由家庭成员(主要子女或孙子女)赡养年老家庭成员的养老方式,其内容包括经济上供养、生活上照料和精神上慰籍三个方面[1]参见张敏杰:《论“家庭养老”模式》,〔杭州〕《浙江学刊》1988年第6期。。这种养老模式与中国几千年的农业文明有千丝万缕的联系,并形成了独具特色的中国传统养老文化。所谓“养老文化”是指家庭或社会在为老年人提供物质赡养、生活照料、精神慰籍等养老资源方面的思想观念、社会伦理、价值取向和制度规范[2]参见李辉:《论建立现代养老体系与弘扬传统养老文化》,〔北京〕《人口学刊》2001年1期。。

传统养老文化的精髓主要体现在三个方面:首先,尊老或敬老,即尊敬和孝敬老年人。儒家伦理文化曾把“孝”看作天经地义、至高无上的法则。《孝经》中说:“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也。”“孝”本义是子孙搀扶长辈,其核心理念是尊敬和孝顺老人。为了体现这一道德理念,一方面在国家层面上制定了尊老的礼律,五十养于乡。六十养于国。七十养于学,达于诸侯。八十拜君命,一坐再至。瞽亦如之。九十使人受”(《礼记》);另一方面在家庭层面上,维护老年人的威望与地位。“事父母几谏,见志不从,又敬不违,劳而无怨。”这种“以老为尊”的理念构成了中国儒家传统文化的价值导向和家庭养老的思想基础。其次,养老或奉老,即在经济或物质上奉养老人。奉养老人有两种情况:一是满足老人基本的生活需求,无冻饿之虞,是谓之“能养”;二是将最好的东西奉献给老人,使其饱食暖衣,营养充足,是谓之“善养”。《礼记·王制》中曾提出了“善养”的细致要求。“五十异粮,六十宿肉,七十贰膳,八十常珍,九十饮食不离寝,膳饮从于游可也”;“七十非帛不暖,八十非人不暖,九十虽得人而不暖矣”。可以说,养老、奉老是尊老在物质上的体现,也是养老文化得以实现的根本;再次,送老或葬老,即以礼送葬。在中国儒家伦理文化中,“孝”的观念不仅体现在对于生者的敬事方面,而且还体现在对于死者的哀思和送葬方面。孔子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”《孝经·纪孝行章》中说:“孝子之事亲也,居则致其敬,养则致其乐,病则致其忧,丧则致其哀,祭则致其严,五者备矣,然后能事亲。”重视“送老”,不仅造成传统社会中一些“生不极养,死乃崇丧”的反常现象,而且也培植了中国传统养老文化的特性。因而,在传统中国养老伦理文化中,送老是第一位的,敬老是第二位的,养老是第三位的。

在中国传统社会,养老文化有极高的社会地位,它不仅是传统伦理文化的基石,而且是整个社会政治、经济和文化生活的基石,其原因在于:(1)“家国同构”的统治理念[3]“家国同构”是指家庭、家族和国家在组织结构方面具有共性,均是以血亲、宗法关系来统领的父权家长制。在“家国同构”理念下,国家统治与家庭或家族管理是统一的,家是小国,国是大家。在家庭、家族内,家长地位至尊,权力至大;在国内,君王地位至尊,权力至大。。在传统农业社会,国家统治直接面对的是家户(或家庭)。家庭一方面承担着交纳税收和服劳役的责任;另一方面家庭承担着对内部社会成员的教育和管理责任,如家庭成员触犯国家法律和政府意志,则实行以家庭为单位的“连坐”惩罚,与此相适应,国家对社会成员的表彰和奖励也是以家庭为单位。实际上,在家庭内部形成“男女有别、长幼有序”和“父为子纲、夫为妻纲”的伦理规范,这种伦理规范和秩序内化于家庭成员的精神之中,具有强大的自治力量。国家统治者充分意识到只要稳固了小农经济的家庭,不仅能够获得稳定的税收和兵役供给,而且能够获得稳定的社会秩序和对统治者的忠诚,“国之本在家”,“家齐而后国治”。为了实现这一愿望,统治者必须推行“忠孝一体”的养老伦理文化。这是维护封建君臣等级关系的根基。根据云梦出土的《秦简》,已有“父慈子孝,政之本也”的记载,从而使养老文化的核心理念——“孝道”成为封建伦理和宗法文化的道德基础。(2)小农经济特有的社会形态。小农经济是传统中国农业社会特有的形态。无论是井田制、均田制,还是自由买卖的土地制度,家庭既是一个基本的生产单位,也是一个基本的经济单位,此外,生产资料和劳动产品也是以家庭为单位进行消费的。在这种小农经济条件下,组织、统领经济活动的家长往往是辈分高、年纪大的老人,他们在家庭中处于“至尊”地位,享有极高的权威和支配权。这是因为一方面传统农业社会,农耕经验几千年不变,从而形成老年人向晚辈传递经验的“前喻文化”[1]美国著名文化人类学家玛格丽特·米德(Margaret Mead,1970)在其《文化与承诺——一项有关代沟问题的研究》,提出了人类历史上有三种文化类型,即“前喻文化”、“并喻文化”和“后喻文化”,每种文化类型对应着不同的代际关系类型。“前喻文化”是晚辈主要向长辈学习;“并喻文化”是指晚辈和长辈的学习都发生在同辈之间;而“后喻文化”则是长辈反过来向晚辈学习。;另一方面以家庭为单位的生产方式决定了生产资料为家庭所有,家庭成员共同劳动,共享劳动成果,并分担社会各种风险(包括疾病和养老等)。因此,小农经济和传统养老伦理文化虽分属不同范畴,但在维持生产、保护家庭延续上求得了统一。(3)亲子关系的反馈模式。费孝通先生(1983)认为,亲子关系的反馈模式是中国文化的一个特点。亲子关系是整个社会结构中的基本关系,这个关系不仅保证了人本身的再生产,而且构成了社会群体的基础和每个人最亲密社会生活的核心,即形成社会关系的“差序格局”。亲子关系包括抚养和赡养两个方面。父母对子女有抚养的义务,这是中西方社会共同的,但在西方社会,子女对父母没有赡养的义务。而在中国,子女却负有对父母赡养的责任。所以,西方亲子关系简称“接力模式”,中国亲子关系简称为“反馈模式”。按照米德的观点,传统的“孝文化”是建立在“前喻文化”基础之上的,表现在家庭养老方面就是上一代将自己的价值寄托在下一代身上,用无私奉献方式抚养和教育下一代,直至下一代成家立业才算完成了使命;而下一代为回报上一代的养育之恩,必须以经济、劳务或精神上赡养老人,体现了养儿防老这样一种均衡互惠和代际递进的原则。因此,可以说,传统中国社会是以血缘关系为核心纽带的社会,并在生死观上体现为将家族血统的延续作为生命的终极价值,这也与亲子代际关系是相统一的。所谓“天伦之乐”、“儿孙绕膝”是每个一个传统中国老人的精神寄托和幸福所在。陈树德先生在分析了“尊老养老”作为一种国家意识形态的产生过程后,指出具有中国特色的尊长养老确实是中国传统文化的产物,或者说,是儒家传统理论思想的产物。同时,它也是社会生产方式和社会关系的产物。

三、社会转型:家庭养老模式与传统养老伦理文化嬗变的原因

家庭养老就其本质而言,它是小农经济社会为保证失去劳动能力的老年人能获得正常经济供养和服务的社会行为模式。但是,它在中国传统文化中却被赋予了很多的价值元素、政治元素和经济元素,从而使其成为中国传统伦理文化的核心部分。家庭养老模式与传统养老文化产生于小农经济时代,与当时的生产力、生产关系相适应,同时也与中国封建大一统的专制政体相一致。因而,可以说“以老为尊”的传统养老文化也正是这一时代产物。

然而,任何文化就其存在形式而言,会有两种趋向:一是文化要保持它的稳定性;二是文化又处在发展变迁中,变迁是文化发展的必然结果。文化是一个不断发展、运动和变化的过程,文化变迁的动力,既有来自外部环境的影响,也有来自内部的驱动力。一般来说,大规模的文化变迁无不因三种因素引发的。第一,自然条件的变化。气候变迁、自然灾害、资源匮乏、人口变迁,都会引起文化变迁;第二,不同文化之间的接触,不同国家、民族在技术、生活方式、价值观等方面的交流会引发大的文化变迁;第三,发明与发现。各种技术发明、创造,导致人类社会文化的巨大变迁[2]参见郑杭生:《社会学概论新修》,〔北京〕中国人民大学出版社2010版,第68页。。中国养老文化变迁和家庭养老模式的嬗变主要源于20世纪80年代中期的社会转型[1]关于社会转型的含义,在我国社会学学者的论述中,有三方面理解:一是体制转型,即从计划经济体制向市场经济体制的转变;二是社会结构变动,是指一种整体的和全面的结构状态过渡,包括结构转换、机制转轨、利益调整和观念转变;三是社会形态变迁,即从传统社会向现代社会、从农业社会向工业社会、从封闭性社会向开放性社会的社会变迁和发展。本文倾向于一种广义的理解,即社会转型包括体制转型、社会结构变动和社会形态变迁。引发的农村家庭结构和功能的变革。

首先,从社会形态来看,社会转型使中国从农业社会向工业社会的转变,由以农业经营为主向以非农经营为主、以农村人口为主的社会向以城市工商业人口为主的社会转化,从而改变了人们的生产方式和谋生方式。一方面社会转型打破了传统小农经济的自给自足家户制生产模式,由世代居于一地、家庭就业,变为离开乡土、流动择业;另一方面社会转型使家庭生产功能弱化的同时,也改变了老年人在家庭中的绝对权威地位[2]参见李煜:《文化资本、文化多样性与社会网络资本》,〔北京〕《社会学研究》2001年第4期。。社会文化类型由“前喻文化”转变为“并喻文化”和“后喻文化”,从而在经济上和文化上动摇了老年人在家庭中绝对的权威和支配地位。老年人权威和地位的削弱意味着老年人价值的弱化,由此动摇了传统养老伦理文化“崇老、尊老”的文化根基。

其次,从社会结构变动来看,社会转型引发家庭价值观念和代际关系的转变。在传统农耕社会中,家族作为国家与家庭之间强大而稳固的中间层次,使得族权与国家的统治权紧密结合,二者处于同构状态。家族可以制定家族内带有普遍性和强制性的规范,以及由此而形成的相对稳固的惯例和道德习俗,并依此约束家族内的家庭及其个体成员的行为。因而,家族主义的存在为传统养老文化和家庭养老模式提供了有力的组织保障。与此相适应,家庭本位的价值观和生死观把个体成员的价值放在家庭或者其他社会伦理价值之后,或者根本就没有独立的个体价值,个体价值在很大程度上必须通过家庭或家族、祖宗的利益和意志的实现体现出来。伴随着现代社会结构的变动和个体成员流动性增强,人们生活的时空范围不再是聚族而居,家庭成员也不再仅仅生活在家庭或家族之中,由此使家庭本位价值观逐渐被个人本位价值观[3]个人本位价值观就是以个人作为伦理学思考的基本单位,肯定个人的独立性和独特性以及与此相联系的个人的特殊需要和特殊利益。所取代。与此相对应,家庭内部的代际关系也开始由以长辈为中心和方向朝着以下一代为中心和方向转变,传统的纵向亲子关系被横向的夫妻关系所取代。代际之间也不再是从上至下具有等级色彩的关系,而是倾向于平等的关系。这种新的家庭伦理价值观念和代际关系类型使家庭养老文化和家庭养老模式在内涵上必然发生根本性的变化。

再次,从社会转型的家庭结构来看,家庭日益小型化与核心化。自20世纪80年代以来,中国政府大力推行计划生育政策,使我国的家庭规模日益小型化和核心家庭日益普遍化。

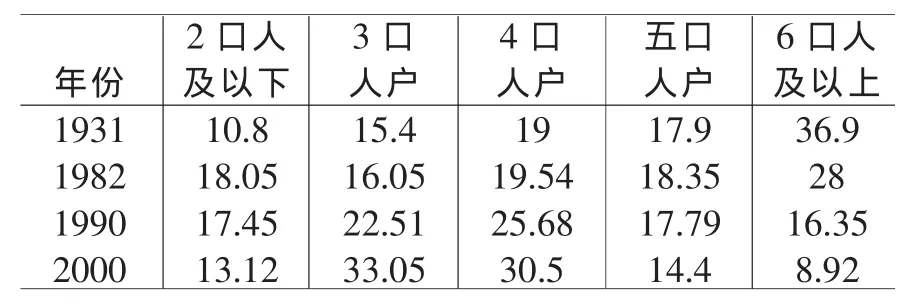

表1 中国家庭户人口规模的变化

表2 1982年以来中国家庭结构变动

从表1看,1931年家庭规模人均6口及其以上人数占家庭户的36.9%,而到2000年仅占8.92%,呈明显下降趋势;与此相反,家庭规模人均2口及以下所占比例呈明显上升趋势,尤其是自1990年改革以来,家庭规模3口人和4口人的家庭所占比例迅速上升,到2000年分别达到33.05%和30.5%,5口人及以上家庭明显减少。家庭规模的小型化也使我国农村家庭结构以核心家庭为主,其所占比例一直在65%以上,其他直系家庭、复合家庭及单人户家庭比例较为稳定,见表2。

家庭规模的小型化和核心家庭的普遍化,使农村社会完全依靠家庭养老将面临极大的挑战:其一,原先可能由多个子女共同承担的老人赡养伦理义务,变为道德和法律上只有一对青年夫妇承担,尤其是在“4+2+1”和“6+2+1”家庭模式情况下,一对夫妇可能要同时面对4至6位,甚至8位老年人。如果经济上完全依靠家庭养老,将会导致家庭不堪重负;其二,家庭规模的小型化也直接削弱了子女对老年人的照料能力。同时,面对工作竞争压力不断增大的现代社会,子女在照顾老年人方面会感到力不从心;其三,经济发展和医疗进步使老年人寿命不断延长,而伴随着老年人年龄的增长,会出现生活自理能力越来越差,这意味着老年人所需要的养老服务呈大幅度增大趋势,而与之相对应子女能为老年人提供养老服务的能力却呈显著下降的趋势。此外,农村劳动力流动性增强,青壮年劳动力外出务工,使老年人依靠子女提供养老服务在空间和时间上变得愈加的困难。

四、嬗变与创新:家庭养老模式与传统养老伦理文化的发展

农村家庭养老是一个系统性工程,其是否能有效运行涉及两大因素:一是社会需求;二是适应家庭养老的社会运行环境。从社会需求来看,人口老龄化趋势日渐明显以及“未富先老”的形势,说明农村老年人依靠家庭养老的社会需求短期难以根本改变。从社会运行环境来看,家庭养老模式的运行环境主要包括:其一,物质环境,是指为老年人赡养提供物质资料和照料的客观条件,包括土地、住房和子女;其二,思想环境。家庭养老是中国传统家庭的一种功能,也是家庭内部代际之间交易资源的一种形式,其维系手段主要依靠传统养老伦理文化;其三,社会环境。在传统农业社会,家庭养老与社会秩序维护互为一体,并由此获得了封建统治者制度和道德、法律的支持。从上述运行环境分析,中国社会转型使传统家庭养老运行的环境发生重大嬗变和革新,其表现在:

首先,从物质环境来看,以家庭为单位的生产方式是家庭养老伦理义务的经济基础。马克思主义认为,生产方式是社会存在或社会物质生活条件中具有决定意义的因素,人类社会的一切经济活动、政治活动和精神活动都是建立在一定的生产方式基础之上的。传统农业社会是一种自然经济的生产方式,家庭既是生活单位,又是独立的生产单位,而且担负着为其他成员提供各种保障的功能。在这种经济模式下,家庭中的老年人不仅拥有对土地和生产资料的支配权,而且还通过“前喻文化”享有绝对的权威。因此,传统农业社会的生产方式下,赡养老人是家庭成员天经地义、义不容辞的职责,家庭也是赡养老人最重要的、甚至是唯一的供给主体。只有在一些重大的天灾人祸特定时期,政府才会以救济的方式,充当短暂的、间接的、有限的养老供给主体。然而,在中国工业化、市场化、城市化迅速发展的今天,农村自给自足的小农经济逐渐解体,家庭的生产功能逐渐减弱。尤其,近十几年来农业生产的比较效益越来越低,大多数农村青壮年劳动力走出农村到城市务工,老人在家庭中的经济地位越来越低。同时,随着社会的发展、计划生育政策的实施,中国社会的家庭结构发生了根本性的变化。在未来的几十年内,“四二一”家庭在逐渐增多,一对夫妇要赡养4位,甚至更多的老人,无论在经济上,还是在时间和精力上都难以为继。因此,传统家庭养老伦理模式运行的物质环境已发生了重大变化。

其次,从思想环境来看,传统儒家的“孝”文化是家庭养老的思想文化根基。但自五四运动以来,传统儒家文化遭到了批判、否定与抵制,尤其是改革开放后,生产力的发展和社会结构转型使人们开始重新审视传统的中国养老文化,并在尊老养老认识上发生了重大变化[1]中国学者姚远曾(1998)把家庭养老文化的发展分为稳固阶段(解放以前)、变化阶段(解放以后至改革开放前)和动摇阶段(改革开放后),在三阶段的发展过程中,家庭养老的形式始终存在,但在其文化内核随社会的变革而变化。参见姚远:《从运行环境的变化看农村家庭养老的发展》,〔北京〕《人口研究》1997年第6期。。其一,从代际之间家庭成员关系来看,由传统绝对权威的等级家长制关系向平等融洽的父子关系转变,即从绝对服从变为平等对话;其二,从家庭成员的价值观来看,由传统家庭本位价值观向个体本位价值观转变。当家庭或家族利益与个人利益发生矛盾时,将优先选择个人的利益和发展,其中包括,年轻一代出现了重权利轻义务、重利益轻道义、重小家轻大家、重经济利益轻血缘关系的倾向,传统道德和“孝”文化对人们的约束力减弱;其三,从老年人对养老的态度来看,已从惰性养老转向参与性或主动养老,具体表现为老年人的独立性和自主性增强。如同米德“后喻文化”所言,年青一代价值观改变的同时,老年人也逐渐接受并认同了这一改变。虽然,他们内心还期望儿女在身边照料他们、安慰他们,但是他们不愿意强迫儿女那样做,甚至会鼓励孩子们有独立的个人发展空间。此外还有相当数量的老年人倾向于选择独自居住方式。与此相对应,老年人把社会养老保险作为养老意愿的首选比例也从5.1%提高到11.8%。

再次,从社会运行环境来看,随着经济社会的发展,人口老龄化速度不断加快,家庭养老伦理功能不断弱化,老年人养老需求呈现出多样化趋势。这意味着单一化的家庭养老保障供给主体和服务主体已无法满足社会养老的需求,必须构建多元化供给主体的社会化养老服务体系。其一,养老服务职能的社会化。现代社会,由于社会分工越来越细,使得养老的伦理责任与具体职能发生分离,即家庭养老的部分道德功能从家庭转向社会,即其实现方式有两种:一是社区居家养老,即老年人居住在以家庭为核心的社区中,并接受社区服务人员为老年人提供的日常照料、医疗护理和精神慰籍等服务;二是机构养老,是老年人集中居住在敬老院、福利院、托老所等社会养老机构内,并接受专门化的养老服务。养老服务职能社会化意味着养老服务主体的多元化、服务对象的公众化、服务方式的多样化以及服务队伍的专业化。其二,养老经济来源的社会化。老年人获取的退休金、医疗费、福利费、救助费及生活照料等经济资源是由社会保障机构、各级政府、企事业单位、社会团体等多元化主体提供。其三,养老运作方式的合作化。面对当前养老服务需求和利益格局的多元化趋势,任何单一机制(市场或政府)都不能有效解决养老服务的多层次、综合性问题,迫切需要政府、市场和社会组织各自发挥比较优势、取长补短、相互协作,走政府主导、市场竞争和社会组织参与的分工合作之路。

五、结论

家庭养老是以血缘关系为纽带,由家庭成员对上一代老年人提供衣、食、住、行及养老送终等一系列生活安排的伦理行为模式,这一模式的产生和发展有着深厚的经济、文化和社会基础。在华夏数千年农业文明中,这一行为模式已融入了中华民族的观念系统之中,囊括了养老观念、养老内涵、养老与社会系统之间的关系,从而也演化为一种以儒家“孝道”为核心的养老伦理文化。在中国传统农业社会,养老文化具有极高的社会地位,它不仅是传统伦理文化的基石,而且是整个社会政治、经济和文化的基石,也是封建统治者倡导的“修身、齐家、治国、平天下”治国方略。然而,随着时代的发展和社会的进步,尤其是中国的市场化、工业化和城市化的社会转型,社会的生产方式、代际关系、家庭结构发生重大变革,平等、自由、独立、发展已成为时代的主题和当代人们追求的理想目标,从而也引发了养老文化的重大变迁:其一,从代际之间家庭成员关系来看,由传统绝对权威的等级家长制关系向平等融洽的父子关系转变;其二,从家庭成员的价值观来看,由传统家庭本位价值观向个体本位价值观转变;其三,从老年人对养老的态度来看,已从惰性养老转向参与性或主动养老。与此同时,随着经济社会的发展,人口老龄化的速度不断加快,家庭养老伦理功能不断弱化,而老年人养老需求呈现出多样化趋势,单一化的家庭养老保障供给主体和服务主体已无法满足社会养老的需求,探索并构建多元化供给主体的社会化养老服务体系便成为当今中国社会发展的必然选择。

〔责任编辑:方心清〕

任德新,南京审计学院马克思主义学院教授 211815

楚永生,南京审计学院公共经济学院教授 211815

本文系国家社科基金《农村新型社区化与城乡一体化道路研究》(12CSH027)、国家社科基金重点项目《社会主义核心价值观的公民认同培育研究》(13AZX021)、国家社科基金重大招标项目《中国马克思主义学术史》(12&ZD108)、2014年江苏省高校青蓝工程科技创新团队“马克思主义与当代中国学术发展研究”、教育部社科项目《土地流转视野下的农村社会保障体系构造发展研究》(10YJCZ021)的阶段性成果。