交城断裂带北段最大潜在地震发震概率评估1

2014-05-05李自红曾金艳冉洪流

李自红曾金艳冉洪流

1)山西省地震局,太原 030021

2)太原理工大学,太原 030024

3)太原大陆裂谷动力学国家野外科学观测研究站,太原 030025

4)中国地震局地质研究所,北京 100029

交城断裂带北段最大潜在地震发震概率评估1

李自红1,2,3)曾金艳1,3)冉洪流4)

1)山西省地震局,太原 030021

2)太原理工大学,太原 030024

3)太原大陆裂谷动力学国家野外科学观测研究站,太原 030025

4)中国地震局地质研究所,北京 100029

基于太原市目标区交城断裂带的定量研究,特别是对活动断裂上的古地震资料进行的系统、详细的分析与总结,建立了反映该断裂地震地质特点和运动学属性的复发模式和概率模型。引入震级-地表破裂长度、震级-震源破裂长度、震级-断层破裂面积以及震级-地震矩的经验关系进行震级估计,最后进行综合评估以确定交城断裂带北段潜在地震的最大震级。复发模式的建立兼顾了泊松和准周期两种模式,利用专家意见法组合相应的Poisson模型和BPT模型,计算活动断裂最大潜在地震的复发概率。结果表明,交城断裂带北段潜在地震最大震级为MS7.2级,而未来50a、100a、200a发生MS7.2级地震的概率分别为2.1%、4.0%和7.9%。

交城断裂带 最大潜在地震 概率模型 地震危险性

引言

大量的震例研究表明,城市范围内直下型活动断裂突然错动产生的直下型大地震,是对城市破坏最大、危害最严重的突发性自然灾害,直接威胁着城市和人民生命财产的安全(徐锡伟等,2002,邓起东,2002)。随着城市活动断裂探测工作的全面展开,越来越需要对活动断裂未来某一时段的地震危险性进行评估。

“十五”重点项目“太原市活断层探测与地震危险评价项目”中主要断层活动性鉴定结果表明,交城断裂带最新活动时代为全新世,根据《中国地震活动断层探测技术系统技术规程(JSGC-04)》(中国地震局,2005)的要求,应对全新世活动断层相对独立破裂段的潜在地震震级做出估计,同时,应估计未来发震的危险程度:未来较长时期内(50—200年)发震的迫切性或可能。

本文正是采用该方法,依据太原市活断层探测与地震危险性评价项目在西张开挖探槽取得的活断层定量数据1山西省地震工程勘察研究院,2006. 太原市活动断层探测与地震危险性评价目标区地震地质调查报告.,以及交城断裂带上新民1号探槽(江娃利等,2004)、冶峪探槽和上固驿探槽(谢新生等,2008)、龙王沟探槽和新民2号探槽(郭慧等,2012)取得的活断层定量数据,得到了交城断裂带北段的复发间隔、离逝时间、同震位移。采用震级-地表破裂长度、震级-震源破裂长度、震级-断层破裂面积、震级-地震矩的统计关系,估计了交城断裂带北段潜在地震最大震级;采用时间相依的地震危险性概率模型,估算了交城断裂带北段在预测时段内特征地震的发生概率,并由概率值描述了发震的危险程度,进行了断层地震危险性的定量评价。

1 交城断裂带概况

1.1 交城断裂带的段落划分

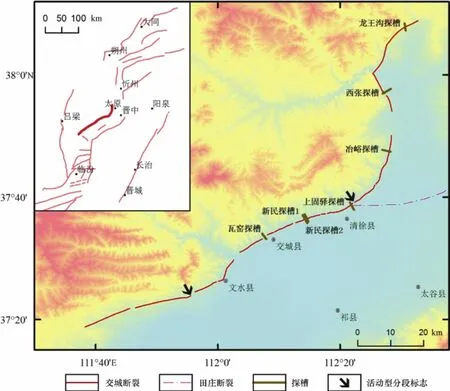

交城断裂带位于山西断陷带中部,是太原盆地西界的主控边界断裂。北起阳曲县泥屯镇,向南经土堂村、西张、柴村、晋祠、清徐、交城、文水,南至汾阳一带,全长约150km,总体走向北东,倾向南东,倾角40°—80°,断面均向东部太原盆地倾斜,为倾滑兼有右旋走滑的正断层,如图1所示。

图1 交城断裂带平面分布图Fig. 1 Distribution of Jiaocheng fault zone

交城断裂是太原盆地内规模最大的断裂,对太原盆地的形成和发展起着决定性作用。断裂东西盘差异运动强烈,西盘(下盘)强烈抬升,出露元古界、古生界和中生界等基岩,海拔约1400m的唐县期夷平面残留在陡峭的山地;东盘(上盘)则是厚200—3800m左右的新生代堆积盆地,盆岭地形反差强烈,山区同时代基岩地层的断距为5000余米,断层两侧的升降幅度最大可达5000余米,现今盆岭地形反差强烈,高差达1450m左右。交城断裂山前的断错地貌也十分发肓,山前广泛发育黄土台地,主断裂位于洪积扇后缘与基岩山地交界地带,有黄土台地分布的地段,断裂的最新活动展布在黄土台地的前缘。

关于交城断裂带段落的划分,许多学者(程新原等,1996;许桂林等,1998;马保起等,1999;江娃利等,2004;谢新生等,2008;孙昌斌等,2012)做了大量的研究。程新原等(1996)依据断裂的几何形态、活动习性、断裂带的地貌组合和地震的活动特点,将交城断裂分为3段,即北段(上兰村至小井峪)、中段(小井峪至文水)、南段(文水至汾阳县向阳村北),全长130km。许桂林等(1998)依据交城断裂几何形态的不连续性以及与其它断裂的交汇特点,将交城断裂分为5段,即柴村段(上兰村至西铭)、晋祠段(上移村至南峪)、清徐-交城段(南峪至开栅)、文水段(文峪河至文水县城西)、汾阳段(南峪口至平陆西南),全长125km。马保起等(1999)依据构造地貌的差异,将交城断裂划分为3段,即北段(清徐北以北)、中段(清徐北至文水)、南段(文水西南),全长130km。江娃利等(2004)按其几何展布特征,将交城断裂分为3段,即北段(上兰村至凤声沟)、中段(小井峪至文水县的马西乡附近)、南段(文水至汾阳),全长130km。郭慧等(2012)通过在交城断裂北端龙王沟组合探槽开挖,证明交城断裂带全新世活动段的北端可延伸至泥屯盆地西侧山前,较前人确定的柴村又向北延伸了20km。孙昌斌等(2012)在郭慧等(2012)研究的基础上,对交城断裂按几何展布特征和断裂活动时代分别进行了划分。按其几何展布特征,交城断裂可分为3段,即北段(阳曲县泥屯盆地西界至西铭)、中段(小井峪至文水县的马西乡附近)、南段(安上村至桑枣坡);按活动时代也划分为3段,只是断裂带北段与中段的分界比几何划分偏南,应位于清徐北侧的晋祠以南。

笔者认为,谢新生等(2008)与孙昌斌等(2012)依据交城断裂活动时代对段落的划分更为确切,即交城断裂带按活动时代分为3段,北段(阳曲县泥屯盆地西界至晋祠以南),中段(晋祠以南至文水县的马西乡附近),南段(文水的安上村至汾阳的桑枣坡)。本文目标区内涉及该种划分方案的北段。

1.2 古地震定量数据

本文选用了太原市活断层探测与地震危险性评价项目在交城断裂带北段西张探槽资料(谢新生等,2007),还选用了新民1号探槽资料(江娃利等,2004)、冶峪探槽和上固驿探槽资料(谢新生等,2008),以及龙王沟3号探槽、新民2号探槽和瓦窑探槽资料(郭慧等,2012),具体选用情况如表1所示。

上述7个探槽中,龙王沟3号探槽、西张探槽、新民1号探槽、新民2号探槽均揭露了3次全新世古地震活动事件,根据这4个探槽中地层时间的共同限定,称为时间窗的限定(毛凤英等,1995),得到的3次古地震事件的时间分别距今3060—3740a、5910—6140a和8350—8360a。这3次事件的间隔分别为2625a和2330a。

表1 交城断裂带的古地震数据资料Table 1 Pale-earthquakes in Jiaocheng fault zone

1.3 目标区评价段落的确定

如前所述,交城断裂带按其活动时代分为3段。其中,北段、中段为全新世活动断裂段;南段全新世活动减弱,为晚更新世活动断裂段。通过对交城断裂带北段的龙王沟3号探槽、西张探槽,以及中段的新民1号探槽、新民2号探槽揭露的古地震事件对比,可以看出北段与中段全新世时期的3次古地震事件期次同步(谢新生等,2008,郭慧等,2012)。

江娃利等(1993)研究认为,在晚更新世以前,交城断裂带不是从晋祠向北通过,而是呈北东东方向从太原市南侧田庄通过,活动总体在向太原盆地和忻定盆地之间的石岭关隆起方向扩展。说明在全新世以前,北段与中段活动程度是不一样的。另外,虽然北段与中段在全新世时期有过3次同期古地震事件,但考虑到北段与中段对第四系控制的差异性,以及太原市目标区主要涉及交城断裂带的北段,因此在进行目标区主要段落最大潜在地震发震概率评估时,假定北段有独立破裂的可能,破裂长度50km。

2 交城断裂带北段潜在地震的最大震级评估

由于判定全新世活动断裂潜在地震最大震级的方法较多,为减少评估结果的不确定性,本文分别引入华北地区面波震级-地表破裂长度、面波震级-震源破裂长度的经验关系(邓起东等,1992;龙锋等,2006),以及全球不同类型地震断层的地震强度-地表破裂长度、地震强度-破裂面积、地震强度-地震矩的经验关系(Wells等,1994)进行估计,最后进行综合评估以确定交城断裂带北段潜在地震的最大震级。

2.1 由华北经验关系估计

邓起东等(1992)和龙锋等(2006)利用华北构造区历史地震地表破裂长度SRL(Surface Rupture Length)或震源破裂长度SRL(Source Rupture Length)建立了华北地区的面波震级-破裂尺度关系式,简称华北经验关系。

邓起东等(1992)利用华北构造区5次7级以上历史地震及其发震断裂的调查结果,建立了正走滑断层的地表破裂长度SRL与面波震级MS的经验关系式:

其中,σ为标准差。

龙峰等(2006)利用1965年以来华北发生的地震中已有的地震波谱、地形变、余震分布等方法获得的震源破裂长度,建立了华北地区的面波震级MS与震源破裂长度SRL的回归关系式:

假定交城断裂带北段50km长度独立破裂引发地震,那么其地表破裂长度和震源破裂长度均应为50km,这样上述两个面波震级-破裂尺度对应的面波震级分别为7.94和6.98。

2.2 由WC经验关系估计

美国学者Wells等(1994)基于大量样本数,建立了全球不同类型地震断层的地表破裂长度或破裂面积RA(Rupture Area)与矩震级MW的经验关系式,简称为WC经验关系。

其中,在地表破裂长度SRL与矩震级MW的经验关系式中,对于走滑断层有:

对于正断层有:

由于交城断裂带为右旋走滑正断层,其走滑分量与倾滑分量大体相当,因此本文引入上述(3)式和(4)式,估计交城断裂带北段潜在地震的最大震级,得到了其作为走滑断层或正断层的矩震级分别为7.06和7.10。

在破裂面积RA与矩震级MW的经验关系式中,对于走滑断层有:

对于正断层有:

根据对太原市目标区地震与活动断裂空间关系研究的结果(李自红等,2013)以及目标区大地热流资料(汪集旸等,1990),将交城断裂带北段的断层面简化,即垂直深度取12km,倾角取90°,长度取50km,可得到该断裂的破裂面积RA为600km2,再由(5)式及(6)式,可得到交城断裂带北段作为走滑断层或正断层的矩震级分别为6.81和6.76。

Kanamori(1983)得到的MW与MS之间的关系,在一定范围内(MS在5.0—7.5级之间时)近似相等。同样Wells等(1994)的统计结果认为,MS在5.7—8.0级之间时,MW与MS之间没有系统的差异,即认为MW≈MS。

实际上,在Wells等(1994)的研究中,当MW<6.5时,MW>MS;而当MW>6.5时,MW< MS。此外,由于所采用的震级测定方法和所用的台站资料存在差异,前面提及的MW为哈佛CMT给出的,与我国大陆的面波震级之间并不完全相同。冉洪流(2009)根据中国大陆1973—2008年的地震数据,统计得到这两种震级的转换关系式为:

由前述WC经验关系得到的交城断裂带北段最大潜在地震的矩震级,再根据(7)式,最终得到的北段最大潜在地震的面波震级列于表2中。其中,根据误差传播理论,所得结果的标准差的一阶近似为:

其中,σ1为WC经验关系式的标准差;σ2为(7)式的标准差。

表2 WC经验关系得到的交城断裂带北段潜在地震最大震级及标准差Table 2 The maximum magnitude of potential earthquake along the northern segment in Jiaocheng fault zone obtained by WC empirical relation

2.3 由地震强度-地震矩经验关系估计

地震矩M0具有明确的物理意义,它是震源的等效双力偶中的一个力偶的力偶矩,单位为N·m,最新研究(Wu等,2003)表明其表达式为:

式中,A为断裂发震面积;S为震源断裂发震面积上的平均位错量,当S为断裂的滑动速率V时,(8)式所得结果为该断裂的地震矩年累积率M˙;μ*为有效剪切模量,对于一个非均匀介质的断层面有

如前所述,在交城断裂带上获得的相对准确的古地震期次及位移数据的探槽为6个,其中,位于柴村段的西张探槽,平均最小垂直位移为2.9m;位于晋祠段的冶峪探槽和上固驿探槽,平均最小垂直位移分别为1.9m和2.2m。

由于古地震探槽开挖位置主要选择断层陡坎明显的部位,因此所得的位移数据可能高于整个破裂段的平均值。但考虑到这些位移数据均为最小值,即同震位移在地震间期可能受到剥蚀,从保守的角度仍将其作为所在破裂段的平均位移值。将柴村段、晋祠段和交城段的长度相对整个交城断裂带北段做归一化,并将归一化结果作为权系数,加权计算可得到交城断裂带北段平均垂直位移为2.28m。

根据谢新生等(2007)的研究:“粗略估算交城断裂带正倾滑和右旋走滑的位移速率的比值约为1:1”。因此,这里取交城断裂带垂直与水平位移均为2.28m,进而可得到交城断裂带北段的同震位移为3.22m。

如前所述,交城断裂带北段的破裂面积取600km2、同震位移取3.22m,利用(8)式可得到交城断裂带北段发生全段破裂的地震矩为5.76×1019N·m,亦即5.76×1026dyn·cm。由Hakns等(1979)提出的关系式:

可估计出相应的矩震级为MW=7.14,再由(7)式可得到相应的面波震级MS=7.46。

2.4 评估结果及其不确定性

前述五种方法评估的交城断裂带北段潜在地震最大震级列于表3中。这里,采用加权综合评价的方法给出交城断裂带北段潜在地震最大震级的综合评估结果,以减少所得结果的不确定性。

表3 交城断裂带北段潜在地震最大震级评估结果Table 3 Estimated maximum magnitude of potential earthquakefor northern segment of Jiaocheng fault zone

从表3可以看出,由面波震级-地表破裂长度关系式计算得到的震级比由面波震级-震源破裂长度关系式计算得到的震级约大1级。其主要原因是华北构造区的大部分地区地表覆盖了数十米至数千米厚的第四系,且松散沉积盖层的活动构造变形与基底的地震活断层往往不相连,这就造成了华北第四系覆盖区的强震震源断层较少,有的可能直接断达地表,即使是1976年河北唐山7.8级大地震,地表也仅出现8km长的破裂(徐锡伟等,2002;龙锋等,2006)。因此,即使在同一条断裂引起同等震级的情况下,由于假定的地表破裂长度会比统计用到的实际地表破裂长度偏长,会造成计算得到的震级偏大,综合评估时应降低其权重。

从表2中可以看出,由WC地表破裂长度与矩震级经验关系所得到的中国大陆面波震级MW的标准差,远大于由WC破裂面积与矩震级经验关系所得的结果。这是因为后者不仅考虑了断层的长度,而且还考虑了断层的倾向宽度,因而更为合理。考虑到上述各种因素,表3给出了各经验关系得到的七种结果的权系数。最后,综合评估交城断裂带北段潜在地震最大震级为MS=7.2级。

根据《中国地震活动断层探测技术系统技术规程(JSGC-04)》(中国地震局,2005)的要求,需给出预测震级估值的不确定性。这里,利用前述给出的经验关系得到的七种结果的权系数加权计算,可得到综合评价结果的不确定性分布,再进行重新拟合,最后可得到综合评价结果的分布(图2)及标准差σ=0.305。

图2 交城断裂带北段潜在地震最大震级分布Fig. 2 Distribution of the maximum magnitude of potential earthquake along the northern segment of Jiaocheng fault zone

图中细黑线从左至右分别为WC破裂面积与矩震级经验关系得到的正断层、走滑断层结果,以及由WC地表破裂长度与矩震级经验关系得到的走滑断层、正断层的结果;粗黑线为加权计算的综合结果;粗红线为加权计算结果的拟合结果

3 交城断裂带北段最大潜在地震发生概率评估

3.1 交城断裂带北段危险性参数

活动断裂地震危险性分析所需的危险性参数包括:复发间隔、离逝时间和变异系数等,下面对交城断裂带北段的上述危险性参数分别给予说明。

(1)复发间隔的确定

依据前述关于交城断裂带揭露的古地震事件,全新世时期3次古地震事件的时间分别距今3060—3740a、5910—6140a和8350—8360a。这3次事件的间隔分别为2625a和2330a;平均为Tav=2478a。

(2)离逝时间的确定

由此可知,最新活动的离逝时间是距今3060—3740a。考虑到资料的精度,这里取其均值为3400a,不再考虑其不确定性。

(3)变异系数的确定

变异系数σ为地震复发间隔的标准差s与平均值Tav之比,即:

当σ<1时,地震的复发具有准周期行为;当σ=1时,地震的复发遵从完全随机的泊松过程;当σ>1时,地震的复发具有丛集行为。考虑到复发间隔数据较少以及古地震测年的不确定性,这里取变异系数σ=0.5。

3.2 概率模型的确定

目前,可用于活动断裂地震危险性估计的概率模型很多,但常用的概率模型是四种,它们分别为泊松模型(Possion model)、经验模型(Empirical model)、布朗过程时间模型(Brownian Passage Time model)和时间可预测模型(Time-Predictable model)(张永庆等,2007)。由于我国地震的发生具有很大的时空不均一性,因此由现代地震外推大震的年发生率用于经验模型不尽合理。此外,在不考虑相邻断裂带相互作用下,像交城断裂带这种离逝时间与复发间隔相当的情况下,布朗过程时间模型与时间可预测模型(通常为对数正态分布)的计算结果差别很小(Matthews等,2002)。因此,这里只考虑泊松模型(式(12))和布朗过程时间模型(式(13))。

式中,fexp(t)为泊松模型的概率密度函数;λ为年平均发生率,λ=1/Tij。

式中,fBPT(t)为布朗过程时间模型的概率密度函数;μ为平均复发间隔;α为变异系数,α=σ/μ。

3.3 交城断裂带北段最大潜在地震发生概率评估

本文给出的概率值为条件概率,条件概率的定义为:

对于泊松模型有:

目前尚无直接证据表明,布朗过程时间模型与泊松模型之间的优劣。因此,这里将布朗过程时间模型与泊松模型的所得结果等权处理,可得到交城断裂带北段潜在最大地震MS7.2级未来50a、100a及200a的发震概率,如表4所示。

表4 交城断裂带北段MS7.2级地震发生概率评估结果Table 4 The recurrence probability of surface rupturing by MS7.2 earthquake in the northern segment of Jiaocheng fault zone

4 结论

根据对已有交城断裂带段落的划分结果分析,笔者认为依据交城断裂活动时代对段落的划分更为确切。同时结合交城断裂带更新世时期活动特征、对第四系的控制以及目标区涉及的主要段落,最终假定交城断裂带北段为目标区主要的发震断裂。

根据震级-地表破裂长度、震级-震源破裂长度、震级-断层破裂面积以及震级-地震矩的经验关系等多种方法综合评估,太原市目标区内交城断裂带北段潜在地震最大震级为MS7.2级。

通过将布朗过程时间模型与泊松模型所得到的交城断裂带北段最大潜在地震发生概率评估结果等权处理,综合判定太原市目标区内交城断裂带北段MS7.2级地震的复发间隔估值为2478a;而未来50a、100a、200a发生MS7.2级地震的概率分别为2.1%、4.0%和7.9%。

致谢:匿名审稿人对本文的写作提出了宝贵的建议和修改意见,在此表示感谢!

程新原,侯廷爱,1996.交城断裂中段的活动特征及其地震危险性.山西地震,(3):28—32.

邓起东,2002.城市活动断裂探测和地震危险性评价问题.地震地质,24(4):601—605.

邓起东,于贵华,叶文华,1992.地震地表破裂参数与震级关系的研究.见:活动断裂研究(2).北京:地震出版社,247—264.

郭慧,江娃利,谢新生,2012.山西交城断裂北端及中段3个大型探槽全新世断错现象分析.地震地质,34(1):76—92.

江娃利,聂宗笙,张康富,1993.山西交城断裂全新世活动证据及第四纪活动历史.见:地壳构造与地壳应力文集.北京:地震出版社,98—104.

江娃利,谢新生,王瑞等,2004.山西断陷系交城断裂全新世古地震活动初步研究.地震研究,27(2):184—190.

李自红,刘鸿福,张敏等,2013.地震与活动断裂空间关系的三维可视化建模.地震地质,35(3):565—575.

龙锋,闻学泽,徐锡伟,2006.华北地区地震活断层的震级-破裂长度、破裂面积的经验关系.地震地质,28(4):511—535.

马保起,许桂林,盛小青等,1999.山西交城断裂活动的构造地貌学研究.见:地壳构造与地壳应力文集.北京:地震出版社,7—15.

毛凤英,张培震,1995.古地震研究的逐次限定方法与新疆北部主要断裂带的古地震.见:活动断裂研究(4).北京:地震出版社,153—164.

冉洪流,2009.潜在震源区震级上限不确定性研究.地震学报,31(4):396—402.

孙昌斌,谢新生,江娃利,2012.河流冲沟裂点展布对全新世断层活动事件的响应——以山西交城断裂为例.地震地质,34(2):254—268.

汪集旸,黄少鹏,1990.中国大陆地区大地热流数据汇编(第二版).地震地质,12(4):351—366.

谢新生,江娃利,孙昌斌等,2008.山西交城断裂带多个大探槽全新世古地震活动对比研究.地震地质,30(2):412—430.

谢新生,赵晋泉,江娃利等,2007.山西交城断裂带西张探槽全新世古地震研究.地震地质,29(4):744—755.

徐锡伟,吴卫民,张先康,2002.首都圈地区地壳最新构造变动与地震.北京:科学出版社.

许桂林,马保起,江娃利,1998.山西交城断裂带第四纪活动习性及其分段特征.见:地壳构造与地壳应力文集.北京:地震出版社,13—21.

张永庆,谢富仁,2007.活动断裂地震危险性的研究现状和展望.震灾防御技术,2(1):64—74.

中国地震局,2005.中国地震活动断层探测技术系统技术规程(JSGC-04).北京:地震出版社.

Hanks T.C.,Kanamori H.,1979.A moment magnitude scale.Journal of Geophysical Research,84(B5):2348—2350.

Kanamori H.,1983.Magnitude scale and quantification of earthquakes.Tectonophysics,93(3):185—199.Matthews M.V.,Ellsworth W.L.,Reasenberg P.A.,2002.A Brownian model for recurrent earthquakes.Bulletin of the Seismological Society of America,92(6):2233—2250.

Wells D.L.,Coppersmith K.J.,1994.New empirical relationships among magnitude,rupture length,rupture width,rupture area,and surface displacement.Bulletin of the Seismological Society of America,84(4):974—1002.

Wu Z.L.,Chen Y.T.,2003.Definition of seismic moment at a discontinuity interface.Bulletin of the Seismological Society of America,93(4):1832—1834.

Occurrence Probability Evaluation of the Largest Potential Earthquake Along Northern Segment of Jiaocheng Fault Zone

Li Zihong1,2,3),Zeng Jinyan1,3)and Ran Hongliu4)

1)Earthquake administration of Shanxi Province,Taiyuan 030021,China

2)Taiyuan University of Technology,Taiyuan 030024,China

3)National Continental Rift Valley Dynamic Observatory of Taiyuan,Taiyuan 030025,China

4)Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China

By quantitative research on Jiaocheng fault zone in Taiyuan target region,and especially the detailed investigation and systematic analysis on paleoearthquake in Jiaocheng fault zone,we established the recurrence mode and probability models of Jiaocheng fault zone that reflect the seismic,geological and kinemics characteristics. Based on regression relationship between magnitude and surface rupture length,between magnitude and source rupture length,between magnitude and rupture-area for seismogenic active faults,and between magnitude and seismic moment,we estimated that the maximum potential earthquake magnitude for Northern segment of Jiaocheng fault zone is M7.2,and the recurrence probability of surface rupturing earthquake(MS7.2)is 2.1% in the coming 50 years,4.0% in the coming 100 years,and 7.9% in the coming 200 years.

Jiaocheng fault zone;The maximum potential earthquake magnitude;Probability model;Seismic hazard

李自红,曾金艳,冉洪流,2014.交城断裂带北段最大潜在地震发震概率评估.震灾防御技术,9(4):770—781.

10.11899/zzfy20140404

地震行业科研专项(201208009、200908001)和国家发展与改革委员会发改投资“城市活断层试验探测”项目(20041138)共同资助

2013-12-28

李自红,男,生于1969年。高级工程师。1993年毕业于中南工业大学勘查地球物理专业,太原理工大学在读博士。主要从事活动构造、地震工程和地震预测等相关方面的工作和研究。E-mail:sxsdzjgcy@163.com

曾金艳,女,生于1970年。高级工程师,2011年毕业于太原理工大学,工程硕士。主要从事地震安全性评价、岩土工程测试以及工程物探等工作。E-mail:chenwen-yan@163.com