中国教育电影协会与战前纪录电影的兴起

2014-05-04宫浩宇

宫浩宇

中国教育电影协会与战前纪录电影的兴起

宫浩宇

在抗战全面爆发前的几年间,中国教育电影协会迅速崛起,成为推动教育电影蓬勃兴起的一支重要力量,对教育电影以及由此而来的教育观念、纪实美学在中国的发展与传播,发挥了举足轻重的作用。它一方面将国外的诸如科教片、城市风光片这些在上世纪二、三十年代西方颇为流行的纪录电影类型大量的引入进来,另一方面则既取法泰西,又依据国情,积极摄制同类影片,大大地发展了本土的纪录电影。总结早期中国纪录电影的成就,应给中国教育电影协会记上一功。

中国教育电影协会 教育电影 科教片 纪录电影

宫浩宇,南京师范大学文学院讲师 210097

中国教育电影协会(以下简称“教电协会”)乃是由南京国民政府党政界要人联合文化界、教育界以及电影界名流,共同发起的一个旨在推广教育电影的文化组织。在抗战全面爆发前的几年间,中国教育电影协会迅速崛起,成为推动教育电影蓬勃兴起的一支重要力量,对教育电影以及由此而来的教育观念、纪实美学在中国的发展与传播,发挥了举足轻重的作用。研究中国教育电影协会,不仅可以呈现彼时教育电影之真相,亦有助于我们探寻早期中国纪录电影乃至整个中国电影的发展轨迹。近年来,关于教电协会的研究取得不少值得注意的成果[1]较重要的研究成果有彭娇雪:《民国教育电影发展简史》,中国传媒大学出版社2009年版;虞吉:《民国教育电影运动教育思想研究》,西南大学博士论文(2008年);以及松丹铃《中国教育电影协会研究(1932-1937)——兼论1930年代国民党电影文化政策》,华中师范大学硕士论文(2011年)等。,但也留下许多未尽之言,尤其缺乏从纪录电影本土化发展的角度来考察、评估中国教育电影协会之作用的研究。鉴于此,笔者拟借助原始文献,对这一命题予以探讨,以期为早期中国纪录电影史的书写添砖加瓦。

一、战前教电协会之概况

教电协会之建立,源于彼时一些热衷于教育电影的党政要人、文教名流与影坛名宿对国际联合会设立国际教育电影协会的响应。关于这一点,郭有守在《中国教育电影协会成立史》中说得很明白:“国际联合会之国际文化合作委员会接受意政府之提议,于罗马设立国际教育电影协会,办理国际间教育电影事业之合作,交换,提倡,宣传等事,专以教育电影消除民族隔膜,倡导人类和平为职志。各会员国应声而起,分设协会以谋合作。”[1][2][4][5][11]郭有守:《中国教育电影协会成立史》,《中国电影年鉴1934》,中国教育电影协会(1934年)编,中国广播电视出版社2008年版,第989页,第990页,第993页,第993页,第1016-1017页。既然“各会员国应声而起”了,身为国联成员的中国,当然不便自立于外、无所作为,教电协会也“应声而起”就是顺理成章的事情了。在教电协会正式成立之前,褚民谊、段锡朋、罗家伦等人曾以该会发起人的名义,制订了一份《中国教育电影协会章程》,其中有对即将成立的教电协会的职务范围的明确界定,共涉七项内容:“一、关于教育影片之研究及改进事项;二、关于教育影片之编制事项;三、关于教育影片之调查,统计,及宣传事项;四、关于与电影业合作制作教育影片事项;五、关于建议于电影行政机关及处理电影行政机关之委托事项;六、关于与国际教育电影机关协同进行事项;七、关于教育电影之其他事项。”[2]

1932年7 月8日,教电协会在南京教育部大礼堂召开成立大会,出席者有“蔡元培、褚民谊、朱家骅、王世杰、周鲠生、徐悲鸿、郭有守、彭百川等百余人”,会上选出执行委员如下:郭有守、徐悲鸿、彭百川、欧阳予倩、洪深、褚民谊、段锡朋、吴研因、罗家伦、陈立夫、谢寿康、田汉、高荫祖、陈泮藻、曾仲鸣、杨君励、张道藩、钱昌熙、杨铨、李昌熙、方治;候补执委如下:宗白华、顾树森、钟灵秀、郑正秋、孙瑜、陈石珍、罗明佑;监察委员如下:蔡元培、吴稚晖、朱家骅、汪精卫、李石曾、蒋梦麟、陈果夫、陈壁君、叶楚伧、胡适[3]详见《教育电影协会成立郭有守蔡元培等当选执监委员》,《中央日报》1932年7月9日。。翌年4月,教电协会获批为国联教育电影协会的中国分会,“遂正式开始彼此间有兴趣之合作的工作矣”[4]。为了明确分工,以便更有效地开展工作,教电协会成立伊始即在其常务委员会下设总务、编辑及设计三组[5]。1935年2月19日召开的三届二次理事会决议在此基础上增设电影教学组和教育电影推行组,由金陵大学理学院院长魏学仁与中宣会副主任方治分别负责[6]详见《中国教育电影协会昨开二次理事会》,《中央日报》1935年2月20日;以及《教育电影协会昨日举行理事会》,《中央日报》1935年5月31日。。1936年6月11日召开的五届一次全体理事会上又成立宣传组,由中央电检会主任罗刚负责[7]详见《教电协会选举五届常务理监事》,《中央日报》1936年6月12日。至此,教电协会的组织结构大体定型。另外,为了将分散于各地的会员有效地组织起来,教电协会在成立之后即着手渐次地向总会所在地南京之外的其它城市与地区发展分会组织。1933年5月5日,在一届四次执委会上,会员戴策、徐公美、郑正秋等提议设立分会,获得通过,教电协会随之制定了一份《中国教育电影协会分会组织通则》[8]详见《二十二年度中国教育电影协会会务报告》,总务组编印,第35页;另见《中国教育电影协会第四次执委会议》,《中央日报》1933年4月29日。。同年7月9日,在上海出现了第一个分会——教电协会上海分会[9]上海分会成立的时间及经过可详见《二十二年度中国教育电影协会会务报告》,总务组编印,第7页。;而后,青岛、昆山和重庆等地也相继建立分会[10]详见《教育电影协会举行二次国产影片比赛》,《中央日报》1934年5月4日;另见《中国教育电影会三届首次理事会》,《中央日报》1934年5月22日。,教电协会的会员数量乃随之日益增多。据郭有守介绍,“本会会员在二十一年成立之时,仅有三百十七人,二年以来,继续加入为会员者,颇形踊跃,现共有四百四十一人,其分布情形,计在南京者一八二人,上海一四三人,北平四一人,济南十一人,其余如武昌,杭州,无锡,天津,青岛,广州,成都,南宁,南昌,福州,安庆,镇江,长沙,日本,美国等处各有十数人或数人不等。现仍在继续征求中。”[11]这是1934年的情况,此后会员数量逐年增加。

教电协会的会员大多另有其它职务与工作,故平日里一般并无专人打理会务。可按照《章程》规定,教电协会却需要定期召开年会和理事会,而届时分散各地的会员,会依据会议级别以及自身的职务,临时凑在一起,共商大计。这样一来,教电协会的许多重要决策,就大多是在这两类会议上出炉的;尤其是每年例行召开一次的年会,更是成为教电协会影响甚至参与电影政策制定的“风向标”。至于理事会,则分为全体理事会和常务理事会两种,一般会在两届年会之间不定时的召开[1]教电协会的日常事务在最初两年是由执委会来负责,从第三届年会开始,执委会从名称上改为理事会,但职能和性质则大体没有变动。详见《二十三年度中国教育电影协会会务报告》,总务组编印,第51页。,其主要工作是处理一些日常会务、临时事务以及落实年会通过的议案等。

随着各项工作的不断推进,教电协会的社会影响力从其成立之后便日益高涨。1936年底,由于成绩显著,教电协会受到中央民训部的嘉奖[2]《中央民训部嘉奖教电协会》,《中央日报》1936年11月13日。。及至1937年,教电协会更上一层楼,其实力已远非昔日可比,这一点可证诸于媒体对其召开的六届年会之报道:“会期虽仅二日、而各地会员出席者、达二百余人、来宾参加者亦如之、为历届年会未有之盛。”[3]教电协会在是届年会闭幕式上发表宣言,称其作用“已由理论的提倡而进于事实的推进”,“自觉努力之不虚也”,并为今后定下两大目标,“日‘教育’电影化、日‘电影’教育化”[4]。不仅如此,国民党中央机关报《中央日报》更是专为教电协会六届年会的召开,刊发了一篇题为《推进中国教育电影事业——为中国教育电影协会第六届年会作》的“社评”,对教电协会赞许有加并提出殷切期望。这既是教电协会,也是与电影有关的时事新闻,首次登上《中央日报》的“社评”栏,教电协会此时的锋芒,由此可见一斑。

二、引进、自产与放映:教电协会对纪录电影的推动

教电协会的发起人曾在上述《章程》的第二条中开宗明义地宣称:“本会以研究利用电影,辅助教育,宣扬文化,并协助教育电影事业之发展为宗旨。”[5]郭有守:《中国教育电影协会成立史》,第990页。事实上,所谓教育电影,从当时的具体实践上看,大多属于科教片,也有一部分是风光片、新闻片等,从广义上来说,它们都可以归入纪录电影的范畴。因此,为了论述方便,下面凡提起教育电影一词,基本上是指纪录电影,这一点就不另作强调了。

教电协会在六届年会的宣言中曾提到自己“已由理论的提倡而进于事实的推进”,指的不是别的,正是教育电影的生产实践。然而,教电协会只是一个议事机构,自身是不具备影片摄制能力的,那么它对教育电影的推动作用,主要就体现在以下两个方面:其一,将募集来的资金投放给有制作能力的电影机构,扶植其拍摄教育电影;其二,对由自己投资制作或其它机构出品的教育电影进行推广,包括亲自组织放映、向全国各地出租拷贝以及将教育影片发行至海外等等。藉由以上这些方式,教电协会在当时大大推动了教育电影的制作及普及。

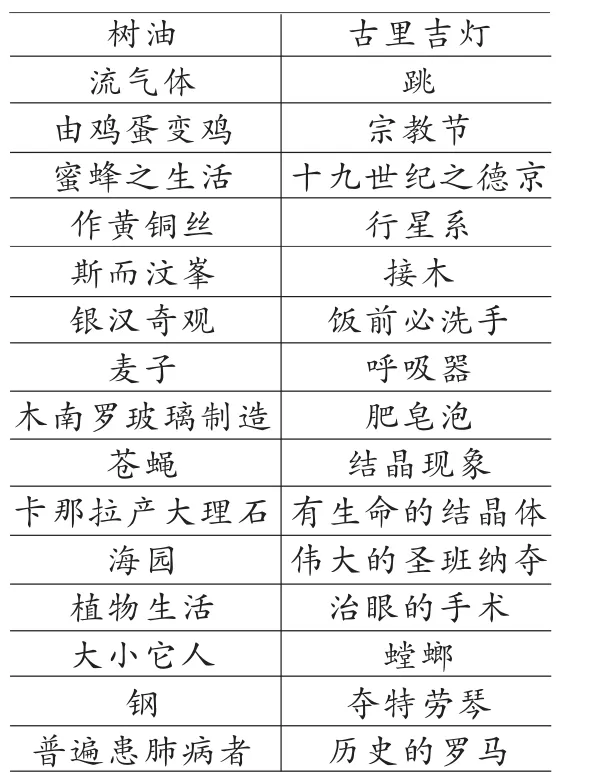

教电协会在其成立之后,并没有立即着手投拍教育影片;其推动教育电影之功,主要还是体现在将从国际教育电影协会租借来的影片,拿来在国内进行推广,具体方式是亲自组织放映或租借给其它机构放映。首批舶来的教育影片于1934年初租到[6]《教育电影协会将摄古蹟风俗片与他国交换教育影片》,《中央日报》1934年1月18日。;之后教电协会又从国联处分批分次地引进了一些教育影片,并在南京青年会以及上海、厦门、天津、武汉等地的学校巡回映放[7]详见《中国教育电影协会映放国联教片》,《中央日报》1934年12月18日。。截至1934年底,教电协会共“购进国联教育影片计三十套”[8]《教育电影协会近讯》,《中央日报》1934年12月23日。。下表即是笔者综合《中国教育电影年鉴1934》以及《中央日报》的相关记载,整理的一份教电协会从国联租借的教育影片的片目[9]《中国教育电影年鉴1934》,第1008-1009页;《中国教育电影协会映放国联教片》,《中央日报》1934年12月18日。:

仅从片目上来推断,这些影片以科教片(也可称为科普片)居多,比如:《由鸡蛋变鸡》、《麦子》、

[3][4]《教电协会年会闭幕确立今后两大目标》,《中央日报》1937年5月6日。《钢》、《普遍患肺病者》、《治眼的手术》等;还有一些有可能属于人文历史类纪录片,比如《宗教节》、《十九世纪之德京》、《历史的罗马》等。可见,教电协会最初引进的影片,数量可观,品种也算多样,没有背离“辅助教育,宣扬文化”的宗旨。

问题在于,仅依赖“舶来片”,难以充分满足增长迅速的社会需求,何况有些影片的表现内容、表现手段还不免同国人的文化程度与接受习惯扞挌不入,故教电协会一边借助外援,另一边终究是要想法子自给自足的,惟其如此,才能真正地实现以影音移风易俗、普及文化知识的目的。在1933年4月27日召开的一届四次执委会上,教电协会制订出一份“本会工作计划”,其中有一条即为“摄制各种教育短片及重要新闻片”[1][3]《二十二年度中国教育电影协会会务报告》,总务组编印,第34页,第20页。,这标志着自制影片已被提上议程,可视作教电协会投拍教育影片之肇端。值得注意的是,在这份计划中,教电协会将拍摄“重要新闻片”也写了进来,彰显出其制作理念的多样化——不仅仅拍摄科教片,还尝试涉足因与现实生活短兵相接而更接近纪录电影之神魂的新闻片。1933年5月23日召开的二届二次执委会上,教电协会“决议摄制六部、剧本为(一)卫生(家庭卫生)、(二)学生生活(中小学生标准生活「有声」)、(三)国内各种新建设(几年来国内各种新建设)、(四)本国瓷业(从制瓷工作开始到完成包含改良方法)、(五)农业改良(一种农产物之种植与收获)(六)中国音乐(有声)”,并“由编辑组先编每剧要点送会,再与各公司接洽”[2]《中国教育电影协会将摄制教育影片》,《中央日报》1933年5月25日。。显然,在自制教育电影的道路上,教电协会又向前迈出了一步。尽管到了1934年初,教电协会仍然不得不承认,限于“经济欠裕”,“故自制教育影片工作不免迟缓”[3],但随着后来政府补助力度的不断加大,自制教育电影的计划还是逐渐得到了落实。

地处南京的金陵大学理学院,在抗战爆发前成为教电协会推动教育影片一个重要的合作伙伴。双方在合作上的具体分工是:教电协会出钱而金陵大学理学院出人、出力。这可见于下面一则报道:教电协会“现拟提拨一部分附加费、与京市党政机关合组首都民众教育电影放映台、以谋民众教育之推进、一面以此费与金陵大学理学院合作摄制各类教学影片”[4]《招待新闻界开映防毒影片》,《中央日报》1936年6月10日。。而在1936年6月11日召开的五届一次全体理事会上,教电协会又做出一项重要决议,其要旨是为推进其与金陵大学理学院的合作而“续拨一千元”[5]《教电协会选举五届常务理监事》,《中央日报》1936年6月12日。。而另有一条报道则对双方合作所摄制的教育影片,从片名、数量以及内容等方面,做了较为详细的记述:“该会为谋教育影片自给计、特与金陵大学理学院合作摄制各类教片、已制成《陶瓷》、《蚕丝》、《首都风景》等十种、近为适应非常时期需要、特制就《防毒》影片一种、内容表演催泪、喷嚏、窒息、糜烂、中毒五种毒气性质、对于吾人生理之影响、防毒面具之构造与功用、个人与团体防御方式、避毒室之设备、与消毒急救之常识等。”[6]《教电协会制就〈防毒〉影片》,《中央日报》1936年6月9日。教电协会在1935年5月30日召开的四届一次常会上还通过一项议案,即“拟与金陵大学合组教育影片联合流通处、便利各地租借案”[7]《教电协会昨开第四届首次常会》,《中央日报》1935年5月31日。。可见,不只是合作拍片;教电协会在教育影片的推广上,与金陵大学理学院亦保持着密切的合作关系。

在投拍教育影片一事上,除了金陵大学理学院外,教电协会同许多机构都建立过合作关系。比如:教电协会就曾经理事潘公展推介,向南洋汽车公司收购教育影片[8]详见《中国教育电影协会昨召开理事会议》,《中央日报》1936年8月8日。;在1936年6月11日召开的五届一次全体理事会上,教电协会则通过一项与全国经济委员会卫生实验处等单位合制“卫生教育影片”的决议[1]详见《教电协会选举五届常务理监事》,《中央日报》1936年6月12日。。同年,教电协会与明星公司合作完成一套“体育有声影片”,而这套影片在制作完成后则被前者发行到欧洲放映[2]详见《我国体育影片将运欧轮流放映》,《中央日报》1936年8月31日。。此外,教电协会还同中央电影摄影场合作,拍摄了一部教育影片《农人之春》。从现有的文献来看,这部影片搬演的成分很大,甚至其主要人物就是由专业演员来饰演的,这一点和陈果夫担任编剧、上海明星影片公司摄制的《饮水卫生》有些相似,只不过后者与教电协会关系不大。说这两部影片是科教片、宣传片,是没有太大问题的;至于它们在多大程度上具有纪录电影的性质,还不宜轻下定论[3]陈智:《我国首部在国际获正式奖的影片实为〈农人之春〉》,〔北京〕《电影艺术》2004年第3期。。与投拍教育电影一同进行的另一项重要工作,乃是对教育电影进行推广。这项工作还可细化为两个部分:一个是在国内推广;另一个则是向国外推广。在1936年4月16日召开的四届四次常务理事会上,张道藩所提之“组设首都民众教育电影放映台案”获得通过;而作为首倡者的张道藩,则受命在会后负责督办“首都民众教育电影台”的设计、建筑等工作[4]详见《中国教电协会前日举行两项会议》,《中央日报》1936年4月18日;另见《中国教电协会筹设民教电影放映台推张道藩等计划》,《中央日报》1934年5月15日。。所谓“首都民众教育电影台”,乃是一块专门放映教育影片的场地,后更名为“首都民众教育台”,由南京市政府、教育部、江苏教育厅合作建设[5]《首都民教电台由四机关合作筹办》,《中央日报》1936年11月18日。。教电协会对于此项计划颇为重视,曾于1936年6月11日召开的五届一次全体理事会上,“提请指定的款”,并决议“本会方面暂定以五千元为限”[6]《教电协会选举五届常务理监事》,《中央日报》1936年6月12日。。在教电协会的积极推动之下,首都民众教育台的建设很快上马,及至第二年5月,已是“行将落成”了[7][9]详见《教电协会将呈请中央撤销沪租界电检制度》,《中央日报》1937年5月28日。。

在没有固定的教育电影放映场所之前,教电协会只能借已有的放映平台,利用各种机会,见缝插针地推销自己手中的教育影片。上文提到的在南京各影院中加演教育影片,即为一例。此外,还有其它途径。1936年8月,教电协会曾“选送卫生及有关儿教影片,在全国儿童卫生展览暨儿童年闭幕同乐会及芜湖县儿童年实施委员会放映”[8]《中国教育电影协会昨召开理事会议》,《中央日报》1936年8月8日。。1937年5月27日六届一次理事会更是通过一项决议,要点是今后“摄取有关民族复兴与文化建设新生活运动七项运动等影片、并购置简便放映机、深入农村巡回放映、以咨唤起民众加强民族意识案”。这项决议通过后即被理事会“交摄制委员会与推行组切实办理”[9]。可见,向农村普及教育电影,也可说是普及电影,在当时亦已被提上议程。

再来看向国外推广教育影片的情况。1935年2月19日召开的三届二次理事会决议呈请中央摄制农村教育影片,参加在比利时举办的农村国际电影竞赛[10]详见《中国教育电影协会昨开二次理事会》,《中央日报》1935年2月20日。,并请皮作琼作为该会代表,在比利时主持相关事宜[11]详见《教育电影协会昨日举行理事会》,《中央日报》1935年5月31日。。显然,此举为后来《农人之春》的摄制、参赛乃至获奖,提供了有力的政策支持和保障。还有,1935年12月,教电协会将由其监制的体育影片加制英文后,委托外交部运送至欧洲映演[12]《国产体育影片即寄欧映演》,《中央日报》1935年12月10日。。其时,教电协会还尝试以自制的教育影片同其他国家的同类影片进行交换,亦有斩获。如1936年6、7月间,教电协会就曾拿《农人之春》从意大利国立教育电影馆交换来一部影片《意大利水果之种植》,这部影片运抵国内后不久即与观众见面[13]详见《教电协会与意国交换影片》,《中央日报》1936年6月18日;另见《教电协会映出意国影片〈意大利水果之种植〉》,《中央日报》1936年7月22日。。此举显然既可让自家的成果走出国门,又能借花献佛,丰富本国的教育影片种类,可谓一举两得。1937年7月,美国纽约生丝贸易会订购了教电协会与金陵大学理学院合制之《蚕丝》[1]详见《美订购蚕丝影片》,《中央日报》1937年7月7日。,意味着教电协会在开拓自己的商业发行渠道上,亦取得了一定的突破。

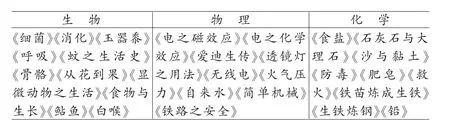

其时,教电协会在推广教育电影时,还有一个较为特殊却与提倡教育电影之旨趣更为契合的工作,即专为学校实施“电化教育”制作和推销教学影片。1936年初,教学组在四届二次常务理事会上提出“推进教学电影案”,获得通过[2]详见《中国教电协会通过推行教学电影案》,《中央日报》1936年2月15日。。不久后,为响应国际教育电影协会发起的“国际教育电影先锋”运动,教电协会出台了一份《推行教学电影简则》[3]详见《中国教电协会实行放映教育电影》,《中央日报》1936年3月3日。,为“电化教育”的具体实施制定出指导性方针。嗣后,为了切实地推进“电化教育”,教电协会定期向全国各地出租教学影片,这些影片一般分为生物、物理和化学三种。其具体片目详见右表[4]此表来自于以下文献:《中国教育电影协会巡回映放教学影片》,《中央日报》4月14日;《教电协会三期教学影片定明日起放映》,《中央日报》1936年5月31日;《教育电影协会巡回放映秋季教学影片》,《中央日报》1936年11月16日。另,表中书名号为笔者所加。:

推销“教学影片”、实施“电化教育”,本意当然是想借电影这一声画并茂的大众媒介来辅助教学、普及科学文化知识。但从电影史的角度来看,这些举措,客观上也使得纪录电影中重要的一个类型即科教片被更多地引入进来,同时获得了广泛的传播;间接地,就为纪录电影在中国的普及与发展提供了良好的社会条件。

1944年出版的《中国教育电影协会会务报告》曾对战前教电协会的业绩予以回顾,其中提到“自制《首都风景》《西湖风景》《开封》《防毒》《酱油》《开采煤矿》《灯泡制造》《搪瓷》《玻璃仪器》《调味粉》《紫砂壶》《造纸》《陶瓷》《蚕丝》《底皮的制造》《农人之春》《中国体育》等十七种教育影片;代教育部摄制教育影片两种;购置教育影片六十三种,加制中文字幕,分租各地放映”[5]详见《中国教育电影协会概况》,《中国教育电影协会会务报告(中华民国二十七年一月至三十一年十二月)》,出版者不详,第2页。。从这份文献中可知,教电协会在战前共自制影片十九部,引进影片六十三部,合计八十二部。

结语

1930年代之前的中国电影业,是故事片一统天下的时代,纪录电影不是说没有,像商务印书馆、上海和香港等通商大埠的民营电影公司以及一些热爱文艺的国民党党员比如黎民伟、黄英等也曾涉足纪录电影创作,只不过零零散散,难成规模,影响力是颇为有限的。这一点,学界已有共识。问题是:如今的权威电影史著作在谈到民国纪录电影时大多从抗战说起,至于抗战之前的情况则往往一笔带过。事实上,在战前的几年中,纪录电影的创作及传播的高潮在中国业已形成,而教育电影协会便是其中的一位弄潮儿。和中央电影摄影场、军委会政训处电影股、金陵大学理学院等机构一样,教电协会借“教育”之名,行“电影”之实,一方面将国外的诸如科教片、城市风光片这些在上世纪二、三十年代西方颇为流行的纪录电影类型大量的引入进来,另一方面则既取法泰西,又依据国情,积极摄制同类影片,比如具有城市风光片性质的《首都风景》、《西湖风景》等;科教片《灯泡制造》、《玻璃仪器》等,大大地发展了本土的纪录电影。总结早期中国纪录电影的成就,应给教电协会记上一功。

〔责任编辑:平啸〕

本文系江苏省哲学社会科学基金青年项目“民国时期南京地区纪录片创作研究”(批准号13YSC015)阶段性成果。