格雷马斯矩阵中的“我爷爷”

2014-05-03山西师范大学山西临汾041004

⊙范 琳 周 敏[山西师范大学, 山西 临汾 041004]

“酒神精神”。

作 者:范琳,山西师范大学文学院在读硕士研究生,研究方向:文艺学;周敏,山西师范大学文学院副教授,研究方向:文艺学。

《红高粱》是莫言引起巨大反响的代表作之一,小说波澜起伏的战争场景,腥味十足的语言风格,构建出一个独具匠心的莫言小说世界,张扬的个性,鲜红的高粱地,原汁原味的民族风格,凸显出狂放不羁的生命力和浓郁的民族精神。小说中的“我爷爷”是高密东北乡“最美丽最丑陋、最超脱最世俗、最圣洁最龌龊、最英雄好汉最王八蛋、最能喝酒最能爱”①的英雄好汉,本文借助格雷马斯的矩阵理论,通过对“我爷爷”及围绕在他身边的人物关系的进一步解读,探寻小说所表达的深层内涵。

一、格雷马斯的符号矩阵理论

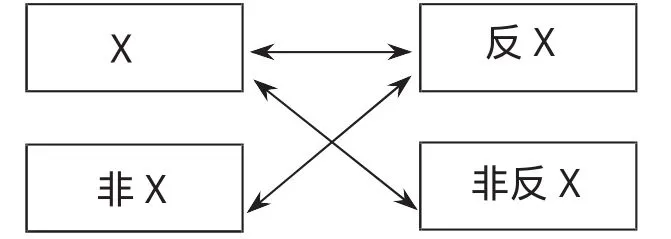

格雷马斯(A-J.Gremas,1917—1993)是法国著名结构主义语言学家,他受索绪尔和雅各布森关于语言二元对立的基本结构研究的影响,认为人们所能接触的“意义”,产生于“语义素”单位之间的对立,这种对立可分为两组:实体与实体的对立面、实体与对实体的否定,他在此基础上进一步扩充,提出了解释文学作品的矩阵模式,即设立一项为X,他的对立一方是反X,在此之外,还有与X矛盾但并不一定对立的非X,又有反X的矛盾方即非反X,②即:

二、《红高粱》中的符号矩阵

《红高粱》的叙述围绕着两条线索展开,一是爱情,刚满十六岁已经出落得丰满秀丽的“我奶奶”由贪财的曾外祖父做主被迫嫁给麻风病人单扁郎,“我奶奶”在抬轿的路上放声大哭,唤起了当时还是轿夫的“我爷爷”隐藏在心底的怜爱之情,由此“我爷爷”在劫路人的威胁下毫无畏惧,而且不顾一切地与“我奶奶”在高粱地里相亲相爱,三天之后果然让单家父子尸体横陈村头。另一个是战争,“我爷爷”余占鳌带着“我父亲”,率领着连聋带哑连瘸带拐的队伍去打伏击,在武器装备极其落后的情况下,虽然死伤严重,但消灭了日本鬼子,取得了胜利。

因此,如果把《红高粱》看作是关于生命力的话语,那么在格雷马斯矩阵中“我爷爷”和“我奶奶”作为生命力高扬的角色,假设为X,侵华日军作为扼杀生命的一方,即反X,单家父子、余大牙、劫路人、罗汉大爷最终的结局都是被杀,于是作为生命力匮乏的角色,即非X,还有作为参与者和旁观者的“我爸爸”以及叙述者“我”,是非反生命,即非反X。于是可将《红高粱》的符号矩阵演示为下图:

上述矩阵中的四个义项所组成的六种关系表明,人的生命意义在于生命欲望,生命力高扬之人获得了重生,而生命力薄弱之人的结果则是灭亡。莫言在《红高粱》中不仅是要表现“我爷爷”和“我奶奶”冲破封建礼教的真挚爱情,歌颂反抗日本侵略者的民族精神,更在深层意蕴上表达了对生命强力的赞扬和对酒神精神的肯定。作品之所以获得诺贝尔评委会的青睐,也正是因为莫言赋予生命强力以意义,让茫茫人海中的个体得以升华,升华成为

“酒神精神”。

三、余占鳌与其他人物关系

“我爷爷”余占鳌作为作品中的核心人物,与其周围人物形成的关系网共同构成了一个富于生命力、充满酒神精神的艺术世界。那么,为了更透彻地分析小说的深层内涵,以“我爷爷”为中心分为以下三组具体剖析。

1.X与反X。X与反X的关系即生命与反生命的对立关系,具体体现为“我爷爷“”我奶奶”与日本侵略者的关系。在伏击战中“我爷爷”带着四十余人的残缺队伍,只依靠七长八短的枪支、土炮、鸟枪、老汉阳这些所谓的武器英勇抗日,在这样的局面下“,我爷爷”将生命置之度外,经过殊死搏斗成功地伏击了鬼子。他神话般的抗日壮举一直被传唱于高密东北乡,“东北乡,人千万,阵势列在墨河边。余司令,阵前站,一举手炮声连环。东洋鬼子魂儿散,纷纷落在地平川。”“③我奶奶”也是一位拥有不屈生命力的倔强的抗日英雄,日本侵略者惨绝人寰的屠杀激发了奶奶心中的民族正义感,她喝下血酒,冒着生命危险为前线的“我爷爷”送饼,带着重担压出的紫印永远离开了这个世界,在生命的最后一刻她对天长叹“:我该做的都做了,该干的都干了,我什么都不怕。”“④我奶奶”成为一位战火中的女英雄。

在对日本侵略者的反抗中,“我爷爷”和“我奶奶”表现出了顽强的生命意识和民族意识。他们无法眼睁睁地看着乡亲们被日军屠杀,于是以生命为赌注以死相拼,而这种死亡却正是对生命自身价值的肯定。“肯定生命,哪怕是在它最异样最艰难的问题上,生命意志在其最高的类型的牺牲中,为自身的不可穷竭而欢欣鼓舞——我称这为酒神精神,我把这看作是通往悲剧诗人心里的桥梁。不是为了摆脱恐惧和怜悯,不是为了通过猛烈的宣泄而从一种危险的激情中净化自己,而是为了超越恐惧和怜悯,为了成为生成之永恒。”⑤在尼采和莫言看来,肯定生命,同样也肯定生命所必然包含的痛苦与毁灭。“我爷爷”和“我奶奶”正是以一种强大的生命力勇敢面对灾难与厄运,在与其顽强地抗争过程中实现了生命的永恒意义,他们是生命力的强者,是酒神精神的高扬者。

2.X与非X。X与非X即生命与非生命的对立关系,集中体现在“我爷爷”与劫路人、单家父子、余大牙的关系上。“我爷爷”在抗日战场上叱咤风云、奋勇杀敌,这是生命力、民族精神的体现,而在战场外,他还杀死了劫路人、单家父子、余大牙,这一行为是否意味着“我爷爷”也成了像日本侵略者一样扼杀生命的法西斯主义者,其实并非如此。在传统伦理道德的价值判断中“,我爷爷”的杀人行为必然是非道德的,是罪不可恕的。然而,在其具体行为背后表现出的却是在特定历史背景下人性向善的一种高度,是对血性方刚、强烈生命力的肯定。为了救回“我奶奶”“,我爷爷”铤而走险,和轿夫们杀死劫路人;他在“我奶奶”回门的时候,纵情野合于高粱地,为了挽救奶奶一辈子的幸福,他杀死了用金钱买婚姻的单家父子;为了给曹玲子一个交代,他大义灭亲,杀死了嗜酒如命、酒后失德的亲叔叔余大牙。如此种种都表现出生命的真与善,这种真与善远远超越于传统僵化伪善的伦理道德形式。

尼采提出“重估一切价值”,其重点在于批判基督教道德,否定了以基督教道德价值为基点的一切传统价值,认为道德标准只是一种宗教偏见,它虽然统治了我们许多年,然而,时间并不能证明这种道德异化了的道德标准的合理性,我们要成为自己,就不能再服从这些标准,而是以自己为中心,以生命力为标准。如果说尼采在理论上反对让人轻视原有生命本能的道德,那么莫言在创作中同样也鲜明地表现了反道德色彩,他笔下英勇无畏、豪放不羁的“我爷爷”确实具有“重估一切价值”的意义,从传统意义上看他是非道德的,但在某种意义上他却是道德的,诚如尼采所说,我们必须摆脱道德,以便能够道德地生活,我们必须扬弃道德,以便贯彻我们的道德意识。

3.X与非反X。X与非反X即生命与非反生命的关系,这里集中体现为“我爷爷”和“我爸爸”的关系。“我爸爸”豆官在民族情感上与“我爷爷”的立场是相同的,对“我爷爷”充满生命强力予以肯定,在极其残酷的岁月中,当时的“我爸爸”还是个少不更事的孩子,但已然懂得了世间爱恨,战争唤醒了“我爸爸”从朦胧到觉醒的顽强生命力。在“我爷爷”的带领下,父亲逐渐意识到这是去打伏击战,打日本人,要杀人,在受命去告诉“我奶奶”送饭的路上,奔跑中勃朗宁手枪频频颤打着他,在阵阵酸痛中,父亲觉得自己成了战场上举刀越枪的男子汉,在提起勃朗宁的那一刻,人们看到了英勇豪迈的父亲,在最后与敌人血淋淋的拼死一搏中,已经不再害怕了,他咬牙闭眼朝着鬼子开枪,子弹呼啸着飞向远方。在“我爷爷”眼里父亲是好样的,是他的种!

激烈残酷的战争环境如果作为次要因素激发了父亲潜藏于肉体与灵魂之下的生命意识,那么“我爷爷”则是主要因素,他带着父亲打鬼子、吃饼,把他那充满蓬勃生命力与民族精神的血液重新注入到父亲的身躯里。父亲“种”的强化与复活正是对“我爷爷”和“我奶奶”这一辈人充满生命强力、高扬酒神精神最可贵的继承。

借助格雷马斯矩阵,透过对“我爷爷”与小说中其他人物所形成的关系的分析,我们更清楚地发现莫言不仅用他陌生化的语言谱写了一曲生命的赞歌,而且发掘了这蓬勃生命力背后所彰显的酒神精神,即使在这痛苦的不断毁灭的世界,生命本身就注定是悲剧的,即使这生命力与那高尚的传统伦理道德价值取向格格不入,仍不惜孤注一掷,追求那被压抑却不可遏止的生命强力,这也正为莫言所焦虑的中华民族“种”的复归注入了强大动力。总之,格雷马斯矩阵理论作为一种理论工具,为我们深层次地解读《红高粱》提供了可能,使我们更真切地感受到莫言对生命强力及酒神精神的赞扬。

①③④ 莫言:《红高粱家族》,上海文艺出版社2012年版,第7页,第13页,第56页。

② 邱云华:《文学批评方法与案例》,北京大学出版社2006年版,第183页。

⑤ 尼采:《悲剧的诞生——尼采美学文选》,周国平译,三联书店1986年版,第334页。

[1]邱云华.文学批评方法与案例[M].北京:北京大学出版社,2006.

[2]尼采.悲剧的诞生——尼采美学文选[M].周国平译.上海:三联书店,1986.

[3]孔范今,施战军.莫言研究资料[M].济南:山东文艺出版社,2006.