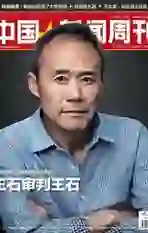

林树坤:100本杂志和论文产业链

2014-04-29钱炜

钱炜

在高科技企业云集的北京海淀区中关村某写字楼里,租用了一间200多平方米办公室的“陡埠(北京)科技服务有限公司”并不起眼。

房间里,50多个工位挤得满满当当,格局与1990年代的网吧差不多。座位上绝大多数都是年轻女性,只有一两位男职员点缀其中。这样的人员结构,又令人想起广东某地的代工工厂。但每个电脑屏幕上密密麻麻的英文字母提醒来访者,这其实是一家专门在网上刊登英文学术论文的国际出版机构。

过路者可能会对“陡埠”两个字多看两眼。实际上,它是距离中国湖北省省会城市武汉100余公里的一个村庄的名字。如今,“多学科数字出版机构(MDPI)”的创始人林树坤已定居瑞士,并把该机构的总部设在这个欧洲富国。他用自己出生地的名字来为MDPI最重要的分支机构——中国分部命名,这种混搭,正好是这位57岁的出版商“国际化”办刊理念和乡土情怀的结合。

混搭,在林树坤身上有很多体现。他已经不太能熟练地使用中文,说话时常常重复多遍也找不到合适的词语来表达想法,但是一张口,又带着浓重的湖北口音。他把方舟子看成英雄,自称是方的粉丝,但又觉得“方舟子其实有些神经病,我要离他远点儿”。他一方面为自己是个中国人而自豪,要办一个中国的出版机构,同时又对中国科学家投来的文章不信任,嘱咐编辑们对来自中国的文章提高警惕。

2014年1月13日,北京大学教授饶毅接受了方舟子授予的“新语丝科学精神奖”,奖金1万瑞士法郎。这个奖项正是由林树坤赞助的。随着方舟子在国内引起的种种争议,作为其支持者,林树坤也不幸“躺枪”。一些人开始在网上“调查”他,骂他是骗子。

已经去国24年的林树坤,突然发现自己站在了风口浪尖上。

“开放获取”期刊的掘金者

“你是来面试的吗?”当《中国新闻周刊》记者来到位于中关村的“陡埠”时,一进门就被当成了应聘者。

这是一家正处于扩张中的公司。在“陡埠(北京)科技服务有限公司”的中文网页上,提供了17个职位的招聘广告。

用“期刊王国”来形容MDPI并不夸张,它旗下共有127种学术期刊,包罗的学科五花八门,从《水》《生命》《材料》到《建筑》《土地》《法律》。

林树坤算是“开放获取”(简称OA)类电子期刊领域最早的一批掘金者。OA期刊是近几年才真正兴起的一种办刊模式。与传统学术期刊向读者收费不同,OA期刊免费向读者提供文章,为了补偿因开放获取而损失的收入,OA期刊往往向投稿人征收较高的费用。

在1996年以前,林树坤一直在为成为一名科学家而做准备——先后就读于武汉大学与中科院兰州化学所,后留学于美国路易斯维尔大学,在瑞士苏黎世联邦理工学院获得有机化学博士学位。

40岁即将来临的时候,已经在瑞士一家化学公司工作的林树坤,感到需要调整人生的方向。起初,他收集化学样品,再卖给其他人。这门生意需要结识业界各方面的资源,为此,他成立了一个“国际分子多样性保护组织”,并办了第一个免费的电子期刊《分子》。该组织的英文简称也是MDPI,就是如今这个MDPI的前身。

由于是免费在线发表,《分子》很受欢迎,来稿很踊跃,这使林树坤有了小小的成就感。办网络杂志成本很低,需要的只是几台电脑、网络与时间,于是,他决定扩大刊物的规模。1999年,MDPI的第二份杂志《熵》创刊,此后数年,他又陆续增设了几种新杂志。

随着来稿量越来越大,林树坤在杂志上投入的精力也越来越多。2003年前后,林树坤决定开始收费——面向投稿者收费。这逐步成为成林树坤的主业。2010年6月,MDPI正式更名为“多学科数字出版机构”,与“国际分子多样性保护组织”一样,两个机构的简称都是MDPI。

也就是在2008年,MDPI在中国设立北京代表处,其办公室设在北京通州。当时的员工只有数十人,十几种刊物。而现在,MDPI在中国境内已经有了三处办公室——分别位于北京的海淀、通州和林树坤的家乡武汉,中国国内共有员工170名,上百种期刊。按照MDPI公布的消息,今年,它还将新创立19种杂志,在中国的员工规模将达到200多人,而其瑞士总部也仅有20多人。中国区总经理赖康英解释说,目前公司办公环境比较拥挤,也正是发展过快所致。

“我信仰共产主义,我认为‘开放获取就是社会主义性质的。你只要能上网,就能阅读大量文章,知识的获取应当是免费的。”接受《中国新闻周刊》采访时,林树坤这样解释他对OA期刊的看法。

在“陡埠”海淀办公室的墙上,挂着一个醒目的牌匾:陡埠(北京)科技服务有限公司海淀分公司党支部。

据林介绍,目前,MDPI有30多本期刊被SCI收录,有几本甚至在业界排名很靠前。对这些已经有良好口碑的杂志,MDPI实行收费政策,新创的杂志则在最初几年以树立名声、吸引稿源为主,一般对投稿人予以免费。在收费期刊中,平均一篇文章的费用在1000瑞士法郎即6000元人民币左右,林说,“公司盈利主要还是靠这些收费期刊。”

SCI是美国《科学引文索引》的简称, 是世界著名的三大科技文献检索系统,也是国际公认的进行科学统计与科学评价的主要检索工具。

科学松鼠会成员“云无心”曾于今年2月在人民网发表了一篇名为《林树坤造“国际”期刊敛财被揭能扇醒“SCI论文”狂热吗?》的文章。“云无心”在文章中指出,“为了更具吸引力,(MDPI)还疯狂山寨著名学术期刊的名字。比如有著名的学术期刊cell、cancer、polymer,他就开办cells、cancers和polymers——在这些山寨刊物上发表的文章,列在作者的简历上,也就可能鱼目混珠。”

对此,赖康英解释说,他们的策略就是用尽量简单的单词来给每一本期刊取名,方便好记,又可以树立MDPI的品牌辨识度。

掠食出版商

“开放获取”类期刊的这种经营模式,遭到了美国科罗拉多大学副教授杰弗瑞·比奥的强烈批评。

由于在大学图书馆工作,比奥从2008年就开始关注OA期刊的发展。他发现,有很多OA期刊主要以向投稿人收费赚钱为目的,并不在乎发表文章的质量。他把这些出版商定义为像高等食肉动物疯狂掠夺食物一样的“掠食者(predatory)”,并在自己的博客上定期发布“问题出版商”黑名单,此举扰动了学术界。2013年,英国《自然》杂志曾以《调查期刊:出版业的黑暗面》为题,对比奥的工作进行了报道。

实际上,在2010年,比奥刚开始考虑“掠食出版商”这个概念时,MDPI就给他留下了印象。今年年初,有人向比奥反映MDPI的问题,他经过考察后将MDPI加进了黑名单。

如果比奥了解MDPI的工作模式,或许就不会感到奇怪。仅以海淀分公司为例,这里有员工50多人,负责50多本期刊——尽管赖康英表示,对于一些重点刊物,他们有专门的工作团队,但前述数据说明,实际上,这里的每个人都需要身兼数刊的编辑之职。编辑们虽然具有相关专业背景,但大多是刚出校门的应届毕业生。原则上,在接到投稿后,他们要做第一遍初筛,再找专家审稿。传统期刊的审稿周期一般都比较长,但据林树坤介绍,MDPI的平均审稿时间只需两个月。

“他们的优点就是审稿特别快!”华中科技大学自动化学院教授胡汉平在回忆他的投稿经历时这样说。

2014年3月,MDPI旗下的《熵》发表了由胡汉平任通讯作者的一篇论文。论文显示的投稿时间是2014年1月23日,接受发表时间是2014年3月12日,审稿时间前后不过1个半月。胡汉平解释说,中科院对SCI期刊有一个分区表,分区越靠前,代表期刊越权威。这一分区表被全国科研机构所参照。要想申请国家级课题或者报奖,就需要在高层次SCI期刊上发表文章。他们之所以把文章投给《熵》,正是看中它在中科院SCI分区表里比较靠前。“如果不是在中科院SCI分区表前几个区里的期刊,我们在投稿时根本不考虑。”

在比奥看来,评价一本学术期刊办得好不好,最根本的标准是审稿水平,即“同行评审”的含金量。同行评审都是免费的,因此,期刊的影响力与编辑人员的专业敬业程度决定了能请到什么样的专家,也就决定了同行评审的水平。比奥认为,不管是OA期刊还是传统期刊,不管有没有被SCI收录,不管影响因子有多高,只要同行评审形同虚设,仍可以将其归为垃圾期刊。

“其实,有些OA期刊审稿也非常严格,权威性与传统期刊不相上下。但是,现在大家对OA期刊负面评价比较多,主要还是因为这一领域发展较快,一些新创刊的刊物登载的文章质量太水,给人们留下了不好的印象。”在美国亚利桑那大学的一位华人科学家认为,由于OA期刊大部分都是在线发布,某种程度上就像“BBS”,只是起到了交流学术思想的作用。

期刊界的“二锅头”

一名业已去世数年的诺奖得主,与其他8位高龄诺奖得主一起,曾长期出现在MDPI官网编委的网页上。这也遭致了比奥的批评,他认为MDPI可能在这些人不知情的情况下盗用了他们的名头,给自己脸上贴金。

《中国新闻周刊》向有关的8位诺奖得主一一求证,得到1位回复。诺贝尔化学奖得主、今年已81岁的美国莱斯大学教授罗伯特·科尔在邮件里回复说,10年前,为了支持开放获取期刊的发展,他担任了MDPI旗下《传感器》一刊的编委,但此后几乎再无联系,他对MDPI如今的发展情况也一无所知。

林树坤解释说,他确实邀请了诺奖得主来当编委,因为他们的声望对公司发展有好处,但这些人并不参与审稿,当编委只是荣誉性的。“如果让诺奖得主来审稿,估计所有文章都会被他们毙掉。”当记者结束对林树坤的采访后再次登录该网页,却发现他们已删除了那位去世的诺奖得主名字。

《传感器》杂志编委、深圳大学数学学院老师陈必红表示,在接到担任编委的邀请时,“本来是拒绝的,但他们告诉我说他们的编委中有诺奖获得者,又听说这个刊物不是骗子刊物,此外我提出我可以当编委,但是决不干任何事情,只是挂名,他们同意了,于是我也就同意了。”陈必红说,担任编委后,他没有做过任何工作,“再也没有搭理它”。而据林树坤介绍,原则上,他们的审稿由编委或编委推荐的审稿人来完成。

比奥批评的另一点,是MDPI喜欢发表有争议的论文来引起业界关注,以增加论文的引用率,最终达到提高刊物影响因子的目的。根据他的总结,最近两年,MDPI发表了不少在学界引起较大争议的文章。

2012年1月,MDPI旗下《生命》杂志刊登了一篇名为《生命起源、进化与本质的原理》的文章,作者是美国凯斯西储大学的一名生物化学家。文章一发表,便引起了美国科学媒体的批评。曾担任《探索》杂志资深编辑、《纽约时报》与《科学》等媒体撰稿人的卡尔·齐默在一篇评论里写道,“我想知道这篇论文是怎样被《生命》编委会审核并发表的。”曾有15年在美国名校生物学研究经历、现为美国著名科技博客网站Ars Technica科学编辑的约翰·蒂莫则指出,这篇论文不符合最低学术标准。如果它曾以任何形式进行过同行评审,那么评审者是失职的。由于该论文引起的波澜,原本担任该杂志编委的美国科罗拉多大学地球化学家史蒂芬·莫契斯当时就退出了编委会。记者向摩契斯发邮件求证,他在回复中表示“不愿再接受采访或发表评论,就让这事儿过去吧”。

林树坤强调,发表有争议的文章,对于每一个学术刊物来说都是常见的。他要将MDPI的刊物办成国际刊物,因此,杂志编委里最多的是美国人,其次是欧洲人,来自中国的专家只占到5%~10%。同时,在投稿人中,中国学者只居第二位,这也与中国目前已是科研论文产量第二大国的地位相匹配,与其他期刊的情况类似。他还说,这两年,他十分注意控制来自中国的文章质量。

“那些有争议的文章,没有一篇是来自中国的。”林树坤表示,“人呢,是要聪明一些,是吧?如果我们的刊物真是变成一个中国人的刊物,作者全是中国人,那么中国人还往这里投稿吗?他不会投稿子的,是吧?”

对此,云无心说:“具有了‘国际形象,忽悠的目标自然是敛财。本来,开放获取期刊的盈利模式就是向作者收费——收费本身无可厚非,但MDPI的问题在于:所谓的‘同行评议形同虚设,不管论文是否有学术价值,目标只是为了向作者提供‘在国际期刊上发表了论文这一结果。”

方舟子在对云无心的“驳斥”中说,“现在崔永元、王志安、云无心出于对我的憎恨,配合网络恐怖分子拼命炒作MDPI期刊,也许将来会为其吸引来更多中国作者,也是有可能的。”

林树坤承认,MDPI的权威性固然不能与《科学》《自然》相提并论,但他们的期刊也满足了市场需要。“如果你有真正一流的文章,当然会发到《科学》上去,但普普通通的文章,发在MDPI就是不错的选择。就像天价茅台酒有市场,北京的二锅头也照样受欢迎一样。”