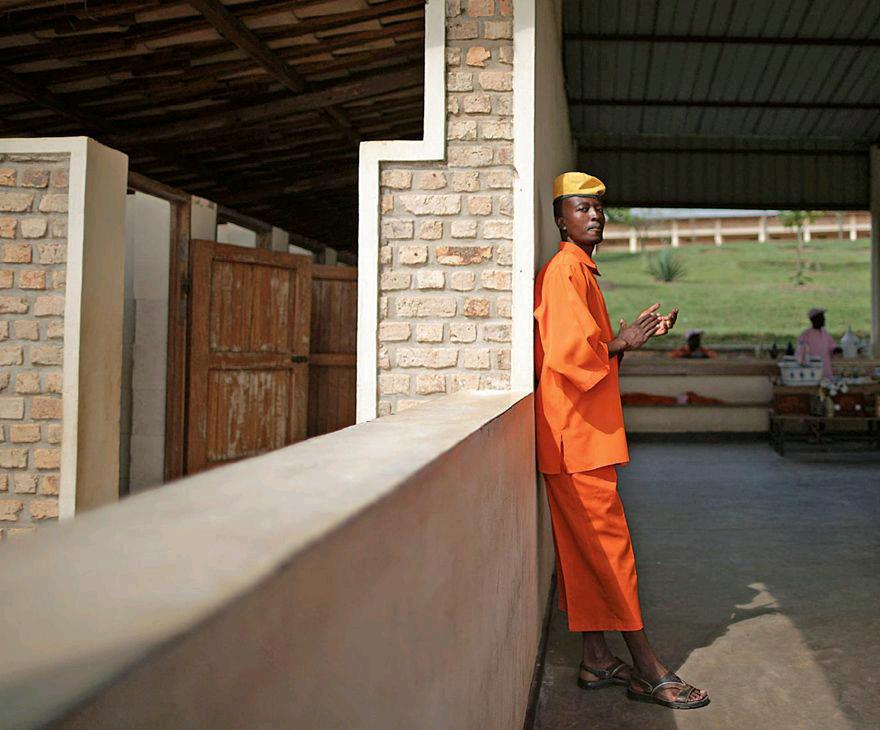

卢旺达人:疗伤20年

2014-04-29陈君

陈君

一道深深的伤疤——从耳根一直到嘴角——留在艾尔芬塞·莫卡姆菲兹的左脸颊上。在1994年卢旺达大屠杀中,她被人三次打伤,昏死又醒来,朦胧中再遭袭,最后,只好装死,才得以活命。

1994年4月6日,时任卢旺达总统、胡图族人朱韦纳尔·哈比亚利马纳乘坐的飞机在首都基加利附近被击落,机上人员全部遇难。次日,胡图族人开始对图西族人血腥报复。在持续3个多月的大屠杀中,至少有80万至100万人丧生,绝大部分为图西族人,一个国家八分之一的人口消失了。在屠杀发生时,由于包括联合国维和部队在内的国际社会的反应相当迟缓,也导致残暴屠杀不可遏制。

2003年12月,联合国大会将每年4月7日定为“反思卢旺达大屠杀国际日”。

“我是指挥官,但卢旺达无数人死了。从那时开始,卢旺达就融入到我的身体。那些眼睛,愤怒的或天真的眼睛,充满着困惑,没有笑容,总是围绕着我,追问我和我的蓝色贝雷帽。他们问我为什么会死在这里,地狱里的事情怎么竟会发生。”联合国驻卢旺达维和部队指挥官罗密欧·达莱尔将军在纪录片《卢旺达的鬼魂》中忏悔,“而我也会问自己,我的使命怎么会失败了?”

20年来,这样的追问一直没有离开过卢旺达,大屠杀迄今仍冲击着“国际社会的集体良知”,而更多的忏悔、宽恕、谴责与救赎,也提供了一个人类抗拒最坏本能的样本。

“大家都小心翼翼地抚平伤痕”

2014年4月7日这一天,卢旺达政府在位于基加利的国家体育场举行纪念大屠杀20周年活动,主题为“记忆、团结、新生”。联合国秘书长潘基文和非洲多个国家的国家元首出席活动。“大屠杀的残忍程度仍令人震惊:平均每天1万人死亡,日复一日,持续3个月……这是人类历史最黑暗一章。”潘基文说。

同日,在卢旺达30个区传递3个月后,“卢旺达大屠杀纪念之火”返回大屠杀纪念馆。

如果不是工作需要,丹尼斯不情愿去纪念馆,她不忍回到过去。1994年,丹尼斯10岁,表哥表姐和祖父母等十多位亲戚在大屠杀中被杀害,“我表哥莫里斯,只有12岁,被砍死了。如果活到现在,他应该跟我一样也结婚,有孩子了。”他们的名字跟其他死难者一样,被刻在基加利大屠杀纪念碑上。

艾尔芬塞·莫卡姆菲兹疗伤的方法是“不照镜子”,“在我们家中,你找不任何能反射光影的东西。”她在基加利城郊的家,是一间老旧平房,有时候遇到记者来拍照,她不回避,也不主动,“周围的邻居朋友,都是(大屠杀)受害者,所以这个(伤疤)你们感兴趣,而我们都会视而不见,因为大家都有(伤疤)。”

42岁的艾尔芬塞·木卡姆菲兹不想再回忆往事,她已经结婚,有了三个孩子,丈夫跟她一样都是图西族人,“其实,我们都是卢旺达人,而不是某个民族”。

如今,每个卢旺达人身份证上都没有标明“民族”或“种族”信息。“这是那场大屠杀留给这个国家的教训,我们刻意地去淡化某个民族身份。20年了,大家都小心翼翼地抚平伤痕。”在卢旺达民族团结与和谐委员会工作的丹尼斯女士说。

如今在莫卡姆菲兹身边,胡图族人和图西族人十分接近,语言、体格和文化几乎没有明显差别,“大家生活在一起,也常有争吵,但不再是仇人,我们现在都是卢旺达人”。

20世纪60年代以前,卢旺达88%的政府官员都是图西人,耕地也高度集中在他们手中。

矛盾与仇恨的种子逐渐生根发芽。1962年7月1日,卢旺达宣布独立,成立共和国,比利时人安排胡图族上台执政,胡图族不仅未妥善处理民族对立问题,反而开始对图西族政要、管理者大规模打击报复,范围迅速扩大,两族冲突不断。

“当时我还小,我就记得,我家的院子和田地经常被人破坏。他们(胡图族孩子)还经常打骂我们。” 莫卡姆菲兹回忆说。

二三十年的时间里,卢旺达政府一直对图西族实行种族歧视政策,流亡国外的图西人也组织力量反攻。据媒体报道,在大屠杀前三年中,国家控制的媒体甚至把图西族人视同为国家敌人,大加挞伐,引起图西族人的仇恨和恐惧;受到党政军多名要人支持的RTLM广播电台在大屠杀前九个月,甚至公开宣布应该被处决的图西族人名单。

“反复灌输的是,他们如何不好,如何与国家、政府和我们为敌。甚至报纸上,也经常指名道姓某个人,或者刊登他的照片,说他是罪犯。我们也都会认为图西族应当被奴役,胡图族人应当不惜任何代价来平定图西族的骚乱。”一名当年的施暴者对法新社记者回忆说。

联合国维和部队在大屠杀中表现消极

冲突在1994年达到顶峰。

当年4月6日,载着卢旺达总统朱韦纳尔·哈比亚利马纳和布隆迪总统西普里安·恩塔里亚米拉的飞机在基加利附近被击落,两位总统同时罹难,立即在卢旺达全国范围内引发胡图族人针对图西族人的血腥报复。

“本来,在此前后,国家就已经处于内战之中,哈比亚利马纳总统主张谈判,并且也达成了停火协议,但现在看来,政府高层不接受停火,总统很快被谋杀了。”法国媒体一篇评论分析道。

4月7日,由胡图族士兵组成的总统卫队杀害了卢旺达女总理乌维林吉伊姆扎纳和3名部长。

在当地媒体和电台的煽动下,100多天里,在胡图族士兵、民兵、平民的枪支、弯刀和木棒下,卢旺达全国1/8的人口消失了,另外还有25万至50万卢旺达妇女和女孩被强奸,绝大部分受害者是图西族人。

同年7月,图西族难民组织卢旺达爱国阵线(RPF)与邻国乌干达的军队反攻进入基加利,击败了胡图族政府。200万胡图族人,其中一些屠杀参与者,由于害怕遭到报复,逃到邻国布隆迪、坦桑尼亚、乌干达和扎伊尔(今刚果民主共和国),数千人由于霍乱和痢疾死于难民营。

1994年年底,联合国安理会决定设立卢旺达问题国际刑事法庭,开始了长达十年的大审判。

有观点认为,联合国维和部队在大屠杀中表现消极。

种族屠杀刚刚在卢旺达露出迹象的第四天,联合国曾试图采取行动。当时的秘书长加利致信安理会,称除非向卢旺达增派维和部队,否则联合国将无法在那里履行职责。然而,几个月前曾在索马里遭受重挫的美国态度消极,其驻联合国大使奥尔布赖特建议,在卢旺达首都基加利保留“最小限度”的存在以显示联合国的决心。安理会决定象征性地在卢旺达保留260人,职责仅仅是调停和提供人道主义援助。

联合国事后的调查结果说,如果当年介入及时,只需要5000名装备精良、授权明确的部队就能够制止这场屠杀。

美国前总统克林顿也在其回忆录里承认,没有及时制止卢旺达种族大屠杀是他总统生涯中最遗憾的事,他在1998年3月访问卢旺达时,也婉转表达歉意。联合国秘书长安南称“感到羞耻”,因为国际社会有能力却“缺乏采取行动的意愿”,而没有制止悲剧的发生。大屠杀持续近一个半月后,联合国才决定将驻卢旺达援助团人数增加到5500人,扩大其行动授权,并说服其他国家参与救援。

“卢旺达饭店”里的真实

保罗·鲁塞萨巴吉纳,1954年出生的卢旺达人,每年的大屠杀纪念日,这个名字注定被一再提起。正是他在那场浩劫中勇敢地挽救了1268条性命,也为好莱坞电影《卢旺达饭店》提供了原始素材。

令人唏嘘的是,大屠杀发生后并没有立刻引发世界关注,直到2004年《卢旺达饭店》的上映,人们才意识到十年前发生的“战乱”多么骇人听闻。

1994年,保罗在首都米勒·科林那酒店任客房经理,他深谙乱世经商的游戏规则,他不断用钞票、名烟、好酒笼络一批军政商界的权贵,使这个五星级酒店成为名流聚点。

保罗是胡图族,而他妻子是图西族,他一开始只想保护妻子和孩子,但当几十名、上百名、数百名图西族难民涌进饭店,保罗的人生被改变。

当时,比利时籍的酒店老板匆忙回国,把酒店交给保罗管理,联合国维和部队接走所有外国游客却不管卢旺达难民。保罗凭借长期积累的人脉与军队周旋,不惜血本贿赂胡图族首领,用尚未切断的电话和传真求救,使难民一次次幸免于难。

“当时,我确实没有任何计划,因为你没法制定一个事关1000人的计划。我脑子里反复想着,这一天总会过去的。当结束日到来的时候,我就能坦然面对历史。幸运的是,我没有时间绝望,也没有时间失去勇气,因为时刻都在危险之中。”

他知道,现在全世界都视“卢旺达饭店”中的保罗经理为英雄,但他并不这样认为,“我不是英雄,只是做了该做的事情,因为我别无选择。我们会把做好了本职工作的人叫做英雄吗?”

如今,保罗和妻子定居在比利时的布鲁塞尔,建立以自己名字命名的基金会,向大屠杀遇难者家属和幸存者提供帮助。

“当一个国家陷入疯狂,整个世界闭上眼,有一个男人却敞开双臂。”这句话写在《卢旺达饭店》的海报上。没有大明星担纲的影片打动世界,但在这个好莱坞式的故事不是卢旺达大屠杀真相的全部,米勒·科林斯酒店的故事并不具代表性。很多幸存者的记忆中,1994年的夏天,整个卢旺达只有杀戮,在被世界遗弃的血海中,看不到任何救赎希望。

关于保罗故事的真实性,8年前,来华访问的卢旺达参议长樊尚·比鲁塔接受《中国新闻周刊》记者采访时曾表示,好莱坞并没有弄清全部事实,图西族人的生命不是保罗凭借一己之力就可以保全的。“当时,卡加梅领导的卢旺达爱国阵线与政府军商定,用政府军士兵交换饭店里的平民。此外,饭店没有被破坏是因为有维和部队驻扎,而胡图族极端分子也乐于在杀戮之后有个饮酒休憩的地方。”

卡加梅出身图西族名门贵族。爱国阵线夺取政权后,卡加梅担任副总统兼国防部长,2000年4月被推举为总统,2003年8月又以压倒性优势在卢旺达首次多党总统大选中获胜。

在任10年,卡加梅致力于抚平大屠杀给整个国家带来的创伤,包括惩治种族屠杀的罪魁祸首,建立种族屠杀纪念馆,号召民众放弃仇恨,淡化种族色彩等。这些措施使得卢旺达逐渐实现了政治稳定和经济发展。2010年,卡加梅无悬念获得连任。

“我们不得不原谅”

20年过去了,很多卢旺达人都无法忘记那段悲惨历史,却又不希望被定格在1994年的形象里。

当年的一些施暴者有的仍在监狱服刑,有的则只是接受了劳动体罚和训诫,又重新返回人群。

“你会原谅当年伤害你的那些人吗?”当被问道这个问题时,丹尼斯难忍泪水,“他们说抱歉,说不是出于本意,是前任政府教唆他们杀人的。我知道的。我们鼓励去宽恕,为了重建我们的国家,即便我不原谅他们,我的亲人也不会回来了,我们不得不原谅他们,否则接下来会怎么办呢?”

丹尼斯现在的工作正是推进和解,“真的不能再让大屠杀重演,无论在哪里,不能让我们的孩子重蹈覆辙。”

尽管背负着种族矛盾的创伤,超过40%的人口仍处于贫困状态……但世界看到,人口800万的非洲东部小国卢旺达用20年时间在自我更新。

据媒体报道,大屠杀后,卢旺达各地建立许多纪念场所,以教育和警示下一代,既要铭记过去,又要学会宽恕和伸张正义。

经济上,政府采取发行新货币、改革税收制度、推行私有化等措施,同时争取外援、吸引外资和减免债务,优先发展减贫项目缩小贫富差距等,有效促进国家建设和发展。

2001至2011年,卢旺达经济年均增长率达8.2%,2012年国内生产总值70亿美元;超过100万人摆脱了贫困,婴儿死亡率减少一半;2005年底起开始实行小学和初中免费教育;2008年基加利市被联合国人居署授予当年的联合国人居奖,成为非洲历史上第一个获此殊荣的城市……世界银行统计显示,卢旺达位居非洲最具经济友好型国家第二位,是非洲最接近实现千年发展目标的国家。

“经受了痛苦,你才会有羞耻心,才会安静下来。现在我们试着谈论这件事,也开始再次相信其余的人类。”在另一部反映大屠杀历史的影片《四月某时》中,扮演图西族受害者的比利时女演员卡罗尔·卡雷梅拉这样感叹。

而生活在基加利的家庭妇女阿莱斯,在屠杀中失去了所有家人,据当地媒体报道说,她现在与砍下她手的男人一起生活。

美国《洛杉矶时报》称,当年的屠杀者和受害者家属有的成了佳邻,可能导致种族分裂的言论被取缔,法院缩减了参与屠杀但忏悔者的刑期,而新一代人接受了“卢旺达人”的共同身份,族群的影响力正在减小。

也有分析认为,近年来,胡图族和图西族之间关系仍存在不安因素,因为只占全国人口14%的图西族垄断了国家的政治和经济命脉;在花园城市基加利,贫民窟仍不少见,普通民众的生活水准还有待提高……卢旺达要在实现国富民强,还有很长的路要走。