从亲日到反日

2014-04-29熊宗仁

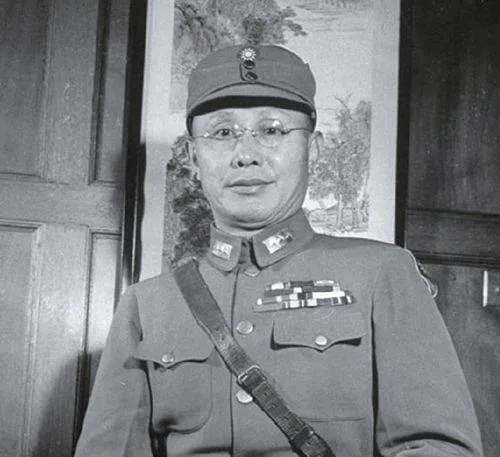

何应钦(1890~1987年),贵州兴义人,曾任中华民国陆军一级上将、黄埔军校总教官、国民政府军事委员会参谋总长、陆军总司令、国防部部长、行政院院长等职。

1952年《台日和约》签订后,何应钦虽然不止一次地宣称,这纸和约“已经在政治上为台、日今后经济文化的合作,开辟了一条平坦的大道。是台、日新的合作关系进展的始基”。然而,事态的发展并不以何应钦的意愿为转移。众多的日本有识之士并没有因这项“和约”而无视中华人民共和国的客观存在,他们通过民间渠道,谋求与新中国接触。对此,何应钦十分敏感而又忧心忡忡。

1954年,他在接见日本赴台湾参加“亚洲人民反共联盟大会”观察团的渡边铁藏等人时,还特别提醒日本要注意:“在日本朝野方面还有人要讨好苏俄与中共,贪图现实小利,而昧于未来大祸。”他说:“如果日本的反共立场不明确、不坚决,则在亚洲各国不能获得完全的信任,要收到紧密团结的效果,当然是困难的。”

1954年12月,何应钦在《寄语日本朋友》的演讲中,散布中共“试图赤化日本”的谬论。他说:“日本最大的危机,恐怕就在不能辨明敌友。”还说:“今日亚洲能够抵抗共产主义的,恐怕只有‘中华民国’、日本、韩国、菲律宾及泰国了。”

然而,何应钦的“警告”并未能阻挡日、中之间需要相互接触与了解的大趋势。到20世纪50年代末,日本民间与中华人民共和国的经济文化交往更趋密切。顺应这一趋势,1961年9月,周恩来总理兼外长以他超群的谈判艺术和促进中、日关系正常化的诚意,与日本自民党领袖松村三达成了中华人民共和国与日本的“政治三原则”和“贸易三原则”,曾经被严寒封冻的中、日关系开始融化。对这一新的动向,何应钦只能故伎重施,诬蔑、恐吓再加淆乱视听。他说中共“一贯地以经济贸易为其政治渗透的手段,日本如一任与中共贸易继续扩大,则战后建立民主政治的基础,将发生动摇”。

1970年,正是台湾当局“外交”厄运降临之际,何应钦已嗅到了“山雨欲来”的风势。他以台湾当局“中日合作策进委员会”顾问的身份,与周至柔、谷正纲和该会的委员35人赴日本参加会议。日本方面出席此次会议的有前首相岸信介及委员85人。会议规格之高,前所未有。何应钦在闭幕式致词中说,中华人民共和国与日本所达成的政治与贸易的谅解原则,是“共产主义者国际阴谋的箭头,现在正对准中、日、韩三国合作的鼎足关系,开弓放矢。周恩来提出的诸项原则,表面上只是贸易的条件,实质上却是一项政治的突袭,它不仅企图分化日本的工商界,破坏美、日两国的合作,尤其要打击中、日、韩三国的合作”。

1971年,中、日邦交正常化的趋势已日益明显,何应钦在其所主持的“中日文化经济协会”的大会上声言:“如果日本朝野人士无视于他们国内媚共逆流滋长的情形,坠入中共威胁利诱、分化离间的陷阱,其后果将是不堪设想的。所以我们希望日本有识之士……认清敌友,奋起消灭这股媚共的逆流。”

最令何应钦揪心般疼痛的,是他多年苦心奠筑起的台、日关系的“外交”堤防,已挡不住争取日、中邦交正常化的滔滔洪流。当日本新任首相田中角荣当选自民党总裁、即将组织新内阁时,何应钦抱着侥幸心理,希望田中能坚持所谓“自由、民主、正义”的原则,维持《台日和约》所确立的关系。然而,何应钦的希望成了泡影。

田中首相冲破各种阻力,决定恢复日、中邦交。何应钦一反往日的亲日形象,置外交礼仪于不顾,大肆抨击日本的外交政策。7月7日,他借纪念抗战爆发著文攻击田中,他的这篇文章写成中、日文对照稿,分送各报刊登,并请台湾“新闻局”译成英、法文字向外广播,企图在关键时刻保住《台日和约》。但田中角荣和日本政府并未理睬,日、中关系正常化的步子急速迈进。8月10日,何应钦借“中日文化经济协会”成立20周年之际,发表了《忠告田中首相悬崖勒马》的演讲。他引述了抗战期间及抗战胜利后国民政府对日本的种种“恩德”,在《台日和约》签订前后日本政界要人关于加强日、台合作的谈话,以证明田中首相谋求日、中关系正常化是“背信弃义”,是“牺牲与‘中华民国’的友好关系”,而上了中共“赤化日本”的当。这篇演讲发表后,在台北却也激起一阵小小的波澜。台湾一些支持何应钦立场的人还发起募捐,将何应钦这篇演讲稿改名《告日本政府与日本国民》,译成日文,印刷数万份,分送日本各新闻单位及公私机构,扩大影响,做最后的一搏。

这篇演讲稿,是何应钦去台后由“亲日”走向“反日”的标志。他认为国民党在大陆的失败,日本应负一部分责任。其理由是:“国军因八年抗战疲惫不堪的时候,引起了大规模的叛乱,使之大陆沦陷,制造了今日亚洲动乱的祸根,其责任的一部分日本应该负责。”他还认为,按照《国际公法》的原理,《台日和约》的有效期应该是无限的。而作为战败国的日本,不应一意孤行,单方面废止双边“和约”。他还攻击田中首相是以掩耳盗铃自欺欺人的方式,在无形之中让《台日和约》失败,想方设法同台湾当局断绝“外交”关系。日本将受到“背信弃义”的指责,招来“中华民国”的一致反对。

9月9日,何应钦借日本投降签字纪念日之机,对日本进行威吓,他说:“现在中共的统战工作,正在日本虎视眈眈。在日本和中共建立邦交之际,中共大摇大摆地进入日本……日本必将失掉前途,灾难将再次降临,落到悲惨的境地。”

9月18日,田中首相和大平正芳外相前往北京访问前夕,派特使椎名悦三郎去台北,向台湾当局通报。何应钦会见椎名悦三郎时,把日本国内一个被称为“联合红军派”的暴力团体硬与中华人民共和国扯在一起。何应钦编造的中国共产党“赤化”日本乃至“赤化”世界的妄语,椎名悦三郎自然不会相信。

1972年9月25日至29日,日本国总理大臣田中角荣应邀访问中华人民共和国。《中日联合声明》在北京签字发表,中、日邦交正常化经双方多年努力终于变成现实。同中、美关系正常化一样,中、日关系正常化的前提,也是日本承认台湾是中国领土的一部分,中华人民共和国政府是中国唯一合法的政府。

多年来,美国一直是台湾的大施主,但为了谋求自身更远大的利益,美国不得不与中华人民共和国通好,何应钦似乎想得通。可日本就不同了。何应钦认为,他和蒋介石对日本都是有大恩大德的,日、中建交,他们无异于“以怨报德”。更与他有切身利害的是,去台湾以后,何应钦“国民外交”的重点是日本。他不顾年迈,穿梭般地往返于台北与东京之间,为维持台、日间的“外交”关系,可谓费尽移山心力。

何应钦不止一次地谈到,日本之有今日之独立、完整与经济发展,除了日本自身的努力之外,主要得助于蒋介石当年的“恩德”。

他说:“日本战败后,由于蒋‘总统’以德报怨的宽大胸襟,日本方避免了分裂,使日本从战后的废墟能够迅速地复兴。如果日本当局真的对此恩德有感谢之念,无论在什么艰难困苦的环境中,都应同甘苦共患难。”

何应钦所说的蒋介石政府对日本的“恩德”概括起来有五点:一是日本战败后,蒋即发表“以德报怨”宣言,不把日本侵略者当敌人;二是他忠实执行蒋介石的宣言,对投降日军不以战俘对待,而以“徒手官兵”相待,并迅速将200万名日俘、日侨遣送归国;三是放弃对日本的战争索赔;四是在开罗会议坚持保留日本的天皇制度;五是不派兵占领日本本土。

中美、中日建交后,何应钦幻想利用台湾当局的“中日文化经济协会”和日本的“亚东关系协会”,维持台、日间的文化、经济联系。他一直为拼凑世界性的“反共联盟”而奔走,结果总是劳而无功。

1987年7月6日,台湾各界纪念“七七事变”50周年前夕,已经因病住进了医院的何应钦还发表讲话,发泄他被世界潮流所遗弃的愤懑。他耿耿于怀的当然还有为促进中、日邦交正常化作出巨大贡献的田中角荣。称田中“一意孤行,撕毁《台日和约》,向中国再做出一次战败、两次投降的错误行为,不但引狼入室,更破坏了亚洲国家间的反共团结”。

以中、日邦交正常化为分界,何应钦从昔日对日妥协甚至亲日的面目,一变而为台湾岛上反对日本谋求日、中关系根本改善的带头人。

纵观何应钦对日观的发展变化轨迹,便会发现一个简单明白的事实:既不是为了日本,也不是为了中国,甚至连为了台湾也说不上。以往,他曾甘心为蒋介石承担出卖民族利益的罪责,表现出对日妥协甚至亲日,而今又充当离间中、日关系的说客,为了什么呢?不过是“反共”二字!

(摘自团结出版社《何应钦的晚年岁月》 作者:熊宗仁)