1956年,首届全国青年文学创作会议召开

2014-04-29李洁非

中国作家协会(简称:作协)第二次理事会会议闭幕仅10天,首届“全国青年文学创作会议”接踵而至。这是文坛有“青创会”之始。此后,每隔一段时间开一次“青创会”的做法延续下来,直至于今。它通常在“作代会”之后举行,得以入名单者,均为渐次涌现出来的作家、批评家、编辑家新秀。

首届“青创会”的筹备,始于1955年11月,且与作协第二次理事会会议“捆绑”筹备。这应属作家协会抓“繁荣”的一个具体步骤——培养作家队伍的新生力量。

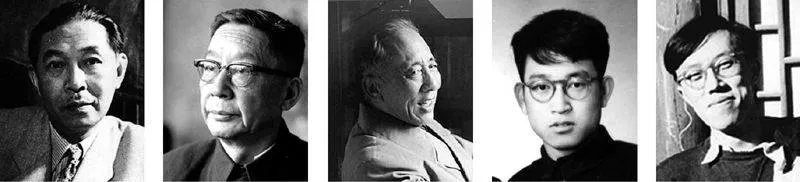

作协所以能够此时抓这项工作,得之于一个客观形势,亦即,经过6年时间,共和国自己的第一代文学人才已经成长起来。以前,文学队伍由两代人构成,一是40年代以前成名的老作家,如茅盾、老舍等;二是随着《讲话》和延安文艺变革成长起来的解放区作家,如孙犁、萧也牧等。共和国后才开始写作的年轻人,除极个别者,普遍在1955年以后露其头角。

首届“青创会”榜上有名者,许多只是刚刚开始发表作品,谈不上有显著成绩。例如王蒙,他在出席“青创会”时,只发表过两篇作品《小豆儿》和《春节》。这种情形,令人不禁感到首届“青创会”的举行,略微有些勉强或者刻意,同时对新中国成立以来文学发展的迟缓印象深刻。作为相反的例子,1987年举行的第三次“青创会”,与会者如舒婷、贾平凹、王安忆、莫言等等,著作之丰、文名之盛,根本不在老资历作家之下。这不是两个时代青年作家才力之差,而是因为两个时代的文学环境无法相提并论。

好在1956年终于迎来富于建设性的局面,作协从忙于斗争的过去转身,开始抓“繁荣”,新一代的共和国自己的作家,得以借“青创会”聚集和组织起来。事后证明,这届“青创会”作用非常重要,不单在当时充分激活了文学,甚至影响远及20年后。

王蒙在自传《半生多事》中,追述了对首届“青创会”的种种记忆。他形容,跻身其间让他“尝到了梦想成真的滋味”。主办者对这种效果了然于胸,他们忖度着字眼,“会议不叫青年作家,只叫作者”,以防年轻才俊们就此“骄傲”、忘乎所以,然而,“众与会者还是跟得了气成了仙一样”。

“青创会”仿佛成为文坛新生代的一次“群英会”,每个与会者结成光荣的集体在文坛亮相,共同品尝成功者的优越感。而在与会者内部,这种成就与荣誉上的较量,这种春风得意的比拼,也无处不在。

成名最早的“神童”刘绍棠,是这个群体中最耀眼的明星。当时尚不如人的王蒙,一旁默默观察着他:戴着“宽边深色镜框眼镜”,“常常叼着香烟,说话声大气粗”,并且“毫无顾忌地谈论(出版)合同与稿酬”。他用相当不友好的话对另一个青年作家说:“你就撅他!驳儿他!千万别搭理他!”

对我们来说,上述形象及言谈,构成了“青创会”的“气场”的生动复原,让我们看到和体会到“青创会”怎样巨大地提升了当时文坛新生代的豪情,使初出茅庐的毛头小伙信心爆棚。

虽非所有人都会采取刘绍棠的表现,或者说,自觉可以如此指点江山的只是个别人,但在内心,“青创会”代表们的精神状态大同小异。这次会议确实给50年代文学注入了新鲜血液,新人被承认、文学阵地向新生力量打开大门,使得几乎会议一结束就出现新一代作家创作的井喷式爆发。

1956年这个新生代群,在相当严苛、单调、整一的文学现实下,引入“干预生活”的精神、挑战官僚主义和教条主义、触及人性人情、亮出“探索者”旗帜。他们施放了礼花,使前30年文学黯淡的空中有一次瞬间的斑斓的照亮。亦因时代之故,他们是一个悲情的群体,存在时间一年而已;反右以后,偃旗息鼓,致整体皆墨:“这次会议的参加者后来大都被打成‘右派’,据有人统计参加者中2/3被打成‘右派分子’。”

(摘自北京十月文艺出版社《典型年度:当代中国的思想轨迹》 作者:李洁非)(图片 23 (8).jpg 图注:茅盾 23 (4).jpg 图注:老舍 23 (7).jpg 图注:孙犁 23 (5).jpg 图注:刘绍棠 23 (6).jpg 图注:王蒙)