往事,不可撤销

2014-04-29派珀·克尔曼李靖

Not Your

Average

Jail Bird

派珀·克尔曼很漂亮,大学学历,可谁曾想到,她被卷入了国际毒品走私链条。之后她搬到了纽约,以为可以忘记过去。

惊心动魄

布鲁塞尔机场的国际行李认领处宽敞通风,好多个传送带同时运转。我急急忙忙地从一个传送带跑到另一个传送带,想快点找到我的黑色手提箱。箱子里装满了卖毒品的钱,所以我比一般担心丢失行李的人更焦急。

1993年,我24岁,看上去就像一个普通白领女性。我穿着黑色小山羊皮高跟鞋、黑色丝绸裤和米色夹克。我已经精确地按照指示,从芝加哥到巴黎后转机到布鲁塞尔。

我在行李认领处寻找着我的手提箱,可根本没有踪影。我开始恐慌,用以前高中学过的蹩脚法语询问。“有时行李并不会随乘坐的飞机一起到达是吧?”,行李管理员对我说,“等等下一班来自巴黎的航班,可能在那架航班上。”

是我的行李被发现了吗?我知道未经声明携带超过一万美元的现金是非法的,更别说是给西非毒枭的钱了。我被警察盯上了吗?我是不是该试着一逃了之呢?若真的是行李延迟,那我会因抛下别人的一大笔钱而被追杀么?我觉得后者更可怕,所以继续等下去。

下一趟来自巴黎的航班终于到达,万幸的是,我终于看到了我的手提箱,有惊无险地过了海关。

我的毒贩生涯始末

时光回到机场惊魂的一年前,一个阳光普照的春天,我从纽约新英格兰区的史密斯女子学院毕业。在阳光斑驳的校园里,得克萨斯州州长安·理查兹告诫同学们毕业后要向世界展示自己是优秀的女性。我的家人很自豪。已经分居的父母那天相处得很融洽,来自南方的严肃的祖父母也高兴地看到他们最喜爱的孙女大学毕业了。

由于经济不景气,同学们有的前往研究生院深造,有的在非营利组织找到了工作,也有人回了老家。我留在了马萨诸塞州的北安普顿。那时的我非常渴求放荡不羁的反主流文化,没什么明确计划。我在一个小啤酒厂做服务生,在那儿我认识了许多调酒师、音乐家、戏剧演员、艺术家,我们一起工作、开派对、裸泳、做爱。

在我们的社交圈子里,有个叫诺拉·扬森的中年女人,她是个女同性恋,有一头乱糟糟的沙褐色头发,身材矮小,举止滑稽,说话也慢吞吞的。随后几个月里,我们的关系渐渐亲密起来,我知道她在走私毒品,我认识的很多人都私下为她工作,这让我比较安心。毒品的存在对我完全是抽象的,我不认识吸海洛因的人,也不知道染上毒瘾的痛苦,我只想追求刺激,而这终为我日后的痛苦埋下了隐患。一天,诺拉开回了一辆全新的白色敞篷马自达,车上装了满满一箱子钱。她把钱甩在床上,躺在上面满足地傻笑。不久后,这辆马自达也载着我到处穿梭。后来当诺拉清楚地告诉我要我携带毒品时,我乖乖地跟警察说我“丢失”了护照,然后申请了一个新的。

接下来的几个月里,我不断地与诺拉一起旅行,也会独自一人在陌生的城市街头流浪,我对贩毒生活越来越感到厌倦,这不是我渴望的冒险。我无法承担可能到来的灾难,在那之前,我必须要全身而退。于是,我中断了与诺拉的所有联系,把那段铤而走险的日子抛诸脑后。

平静生活戛然而止

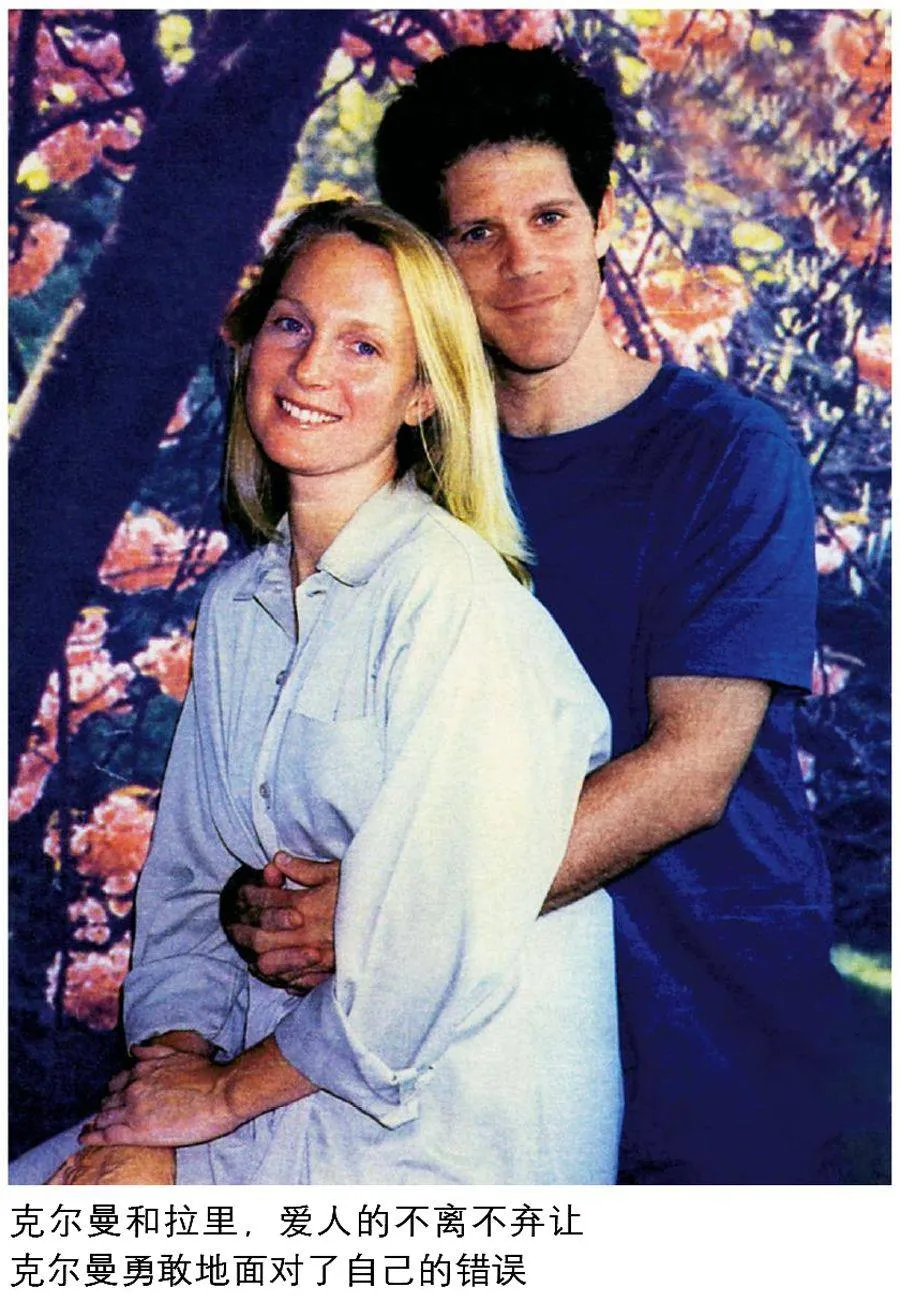

回到正常生活后,我搬到了旧金山,在一家电视制作公司找到工作,和一个叫拉里的男人陷入爱河,他是一家新闻通讯社的经理。和拉里在一起我非常开心,1998年,我辞掉工作,与拉里在纽约西村区组建了我们的家庭。

五月的一个下午,门铃响了。我在家工作,当时还穿着睡衣。对讲机说道:“克尔曼小姐吗?我们是马洛尼和黄警官,能和你聊聊吗?”“聊什么?”我起了疑心。“克尔曼小姐,我认为我们最好面谈。”

穿着便衣的马洛尼和黄警官进门坐在了客厅里。马洛尼和我谈话,黄警官则面无表情地看着我。“克尔曼小姐,我们是美国海关官员,来这里通知你被芝加哥联邦法院指控走私毒品和洗钱。”他递给我一张纸。“你需要在规定的时间和地点出现在法庭上,否则将被拘留。”我的心一下子沉了下去。我已经放下了过去,同所有人保留了我的秘密,甚至对拉里也没有说过。马洛尼警官问:“你愿意出庭吗?”“我想同律师谈会更好。”

我失魂落魄地穿着睡衣就去找拉里,看到我,拉里很吃惊,我告诉他:“我被联邦法院起诉洗钱和贩毒。”拉里完全不相信我的话,以为我在恶作剧,我又对他说,联邦调查局的人来到家里找我,我需要手机和律师。“我能用一下你的手机么?”等等,也许我不能用手机。也许所有与我联系的远程电话,包括拉里的办公室电话都被监听了。“我得用别人的手机!用谁的手机呢?”拉里觉得我失去了理智。

几分钟后,我到拉里办公室外面用他同事的手机给旧金山的朋友打了电话,他是我所认识的最厉害的律师。“华莱士,我是派珀。两个联邦官员找到我,说要控告我洗钱和贩毒。”华莱士也以为我在骗他,朋友们一开始得知我处境时都是这样的反应。

我把我的所有积蓄都付了律师费,清空了债券,拉里安慰我说:“我们会处理好的。一切会过去的,我爱你。”

那一天就是我经历美国刑事司法迷宫般曲折体系的开始。我虽然困惑、害怕,但我并不孤独,在这个悲惨的旅程中,我有家人和信任的男友陪伴,虽然他们都难以理解我的行为。在祖父母家客厅里召开的严肃的家庭会议上,他们向我询问了几个小时,想搞清楚究竟发生了什么。

“你到底用那些钱做了什么?”祖母迷惑地问我。“我真的不是为了钱。”我磕磕巴巴地回答。在感到耻辱和失望的同时,我还心存侥幸,所有人都不相信“我这般漂亮的金发女士”竟会面对牢狱之灾,但律师很快让我明白了情况的严重性。我曾经的情人走私毒品被起诉,有人供出了我的名字。

未婚夫送我去坐牢

2004年2月4日,犯下罪行的十多年后,拉里开车送我到康涅狄格州丹伯里女子监狱。前天晚上他为我精心烹制了晚餐,我们蜷缩在一起直到天亮。拉里开车来到联邦自然保护区,右转来到山上的停车场,我看到了那片被三层刀片围栏围住的骇人建筑物。拉里把车停在停车场。这时,警笛在身后响起。我摇下车窗。“今天没有访客。”一个巡逻警对我说,我扬起下巴掩饰着恐惧,告诉他:“我来这里入狱。”

巡警开车离去。我不知道他有没有感到惊讶。我摘掉了首饰,穿着牛仔裤、运动鞋和长袖T恤。我强装勇敢地说:“我们能做到。”走入大厅,一个温和的制服女人坐在凸起的办公桌后面,大厅里还有些椅子、储物柜、投币电话和自动售货机,一尘不染。“我来入狱”,我说。“请坐。”之后我们一直坐了好几个小时。

终于,一个看起来一脸不快的女人走进了大厅,她的脸和脖子的一边有着可怕的疤痕。“谁是克尔曼?”她咆哮道。我们站了起来。“是我。”“他是谁?”“我未婚夫。”“我带你进去前他得离开。”听到这些,拉里愤怒地看着她。“这是规定。你有什么个人物品吗?”

我把一个牛皮纸信封递给了她。里面装着美国法警对自首入狱的说明、我的法律文件、25张照片(好多是我的猫的照片)、朋友和家人地址的列表以及一张290美元的支票,根据说明我带了钱。我知道在狱中可能需要钱打电话以及……买东西?我都不敢去想这些。

“这个不能带”,她说着把支票转交给拉里。“但上次打电话他们让我带着。”“他得把钱打到佐治亚州,然后才会接收。”她不容置疑地说着。我气坏了,“在哪转钱?” “嘿,有佐治亚州的地址吗?”狱警扭过头问坐在桌子上正打开信封的女人。“这些是什么照片?有裸照吗?”她那已经扭曲的脸上挑起了眉毛。

“没有。”短短的三分钟里我已经感受到了羞辱。“准备好了吗?”我点了点头。“告别吧。你还没结婚,他可能需要一段时间才能来看你。”可能是为了给我们隐私,她象征性地后退了一步。我扑进拉里的怀里,紧紧地抱着他。我不知道何时才会再见到他,也不知道未来15个月内会发生什么。他看起来好像要哭了,但也很气愤。“我爱你,我爱你!”我在他耳边说着。他紧紧地抱着我说他也爱我。

“我会尽快给你打电话”,我的声音已经嘶哑,“早点寄支票!我爱你。”他用手揉了揉眼睛离开了大厅,狠狠地关上门然后快速走到了停车场。狱警和我看着他进了车里。当他在视线中消失的那一刻,我感到一阵恐惧。她转身对我说,“准备好了吗?”我和她一起向前走着,不知道前方有什么在等待。我们穿过刚刚拉里走出的门,右转后沿着高耸的围墙继续向前走。围墙有好几层,每层门打开都会嗡嗡作响。进门后,我转头望向自由的世界,眼前的一切都让我感到陌生和恐惧。

我们走到那栋建筑的门前,再次听到了开门的嗡嗡声。穿过一个小走廊后进入了装着刺眼荧光灯的房间,破旧而灰暗,空荡荡的,像病房一样。她指着一间墙上固定着长椅、所有可见的尖锐边缘都包着金属滤网的房间说,“在那边等着。”然后走进了另一个房间。

我正对着门坐在长椅上,盯着那又小又高的窗口,除了云,我什么都看不见。我想知道什么时候才能再次看到外面的美景。

由于派珀·克尔曼十年前的过错,她必须在联邦女子监狱服刑,监狱世界对她来说很陌生,糟糕的新环境发生了很多新的故事。派珀·克尔曼的经历已被改编成电视剧,片名为《铁窗红颜》。

[译自《星期日泰晤士报杂志》]

毒品的存在对我完全是抽象的,我不认识吸海洛因的人,也不知道染上毒瘾的痛苦,我只想追求刺激,而这终为我日后的痛苦埋下了隐患。

年轻的派珀·克尔曼叛逆不羁。十年后,她为自己当年的荒唐付出了入狱的代价,也终于明白了,往事不可撤销。