斯诺登背后的女人

2014-04-29彼得·马斯斯眉

Snowden’s People

2013年1月,劳拉·波伊特拉斯(Laura Poitras)收到一封奇怪的电子邮件,发件人是个匿名的陌生人,向她索要公共密钥。近两年来,波伊特拉斯一直在制作一部与美国政府监控有关的纪录片,偶尔会收到来自陌生人的询问。她回复了这封邮件,发送了她的公共密钥,好让对方发送只有她可以用私钥打开的加密电子邮件。

没过多久,波伊特拉斯收到一封加密信息,简要描述了美国政府的一些秘密监控计划。她对其中一个稍有耳闻,但剩下的都没听说过。在逐一描述每个计划后,陌生人写了一句话,“这些我都可以作证。”

波伊特拉斯解密并看完电子邮件几秒钟后,便把网络断开,把邮件从电脑里删除。“当时我想,好吧,如果这是真的,我的人生将从此改变。”

波伊特拉斯对发件人的身份依然持谨慎态度,她担心那人是美国政府的特工,试图引诱她泄露纪录片受访者的信息。“我叫他出来面谈”,波伊特拉斯回忆道,“我说,要么知道这些信息的你如今面临很大危险,要么你是在坑我和我认识的人,要么就是你疯了!”

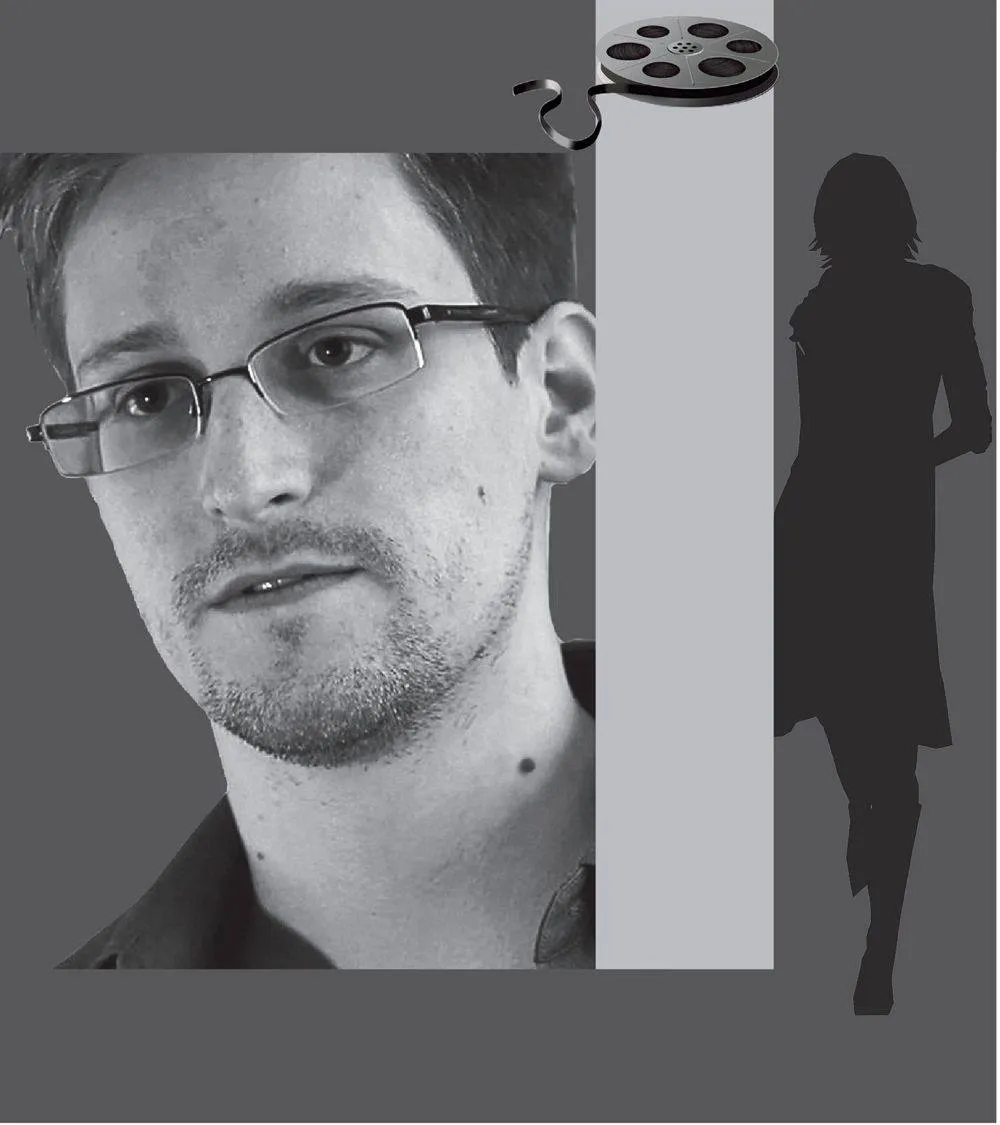

波伊特拉斯不知道陌生人的姓名、性别、年龄或雇主(美国中央情报局?美国国家安全局?五角大楼?)。6月初,她终于知道了答案。波伊特拉斯和她的合作搭档格伦·格林沃尔德(Glenn Greenwald,英国《卫报》专栏作家)飞到香港,与美国国家安全局技术承包人爱德华·斯诺登碰面,那个即将在全世界就政府监控范围和合法性的话题引发惊涛骇浪的人。

黑名单上的女导演

劳拉·波伊特拉斯在波士顿郊外的一个富裕家庭长大,高中毕业后搬到旧金山,在高档餐馆当过一阵子厨师。那期间,她还在旧金山艺术学院上课,师从经验丰富的电影制作人恩尼·格尔。1992年她搬到纽约,开始进军电影领域,同时在纽约新学院大学读研究生,主攻社会政治理论。从那时起她已拍了五部电影,最近的一部名为《誓言》(The Oath),一部关于本·拉登私人保镖的纪录片,荣获了皮博迪奖(Peabody Award,一项侧重于美学追求和社会责任的美国电视奖,相当于新闻报业的普利策奖)和麦克阿瑟奖。

2001年“9·11”事件发生时,像很多纽约市民一样,劳拉·波伊特拉斯陷入了巨大的悲痛哀悼和一种同心协力的情绪之中。她说:“那时,人人都想做点什么,可当‘9·11’促使美军先发制人地侵入伊拉克时,我们的国家就已走上歧途。”2004年6月,波伊特拉斯前往伊拉克,开始拍摄有关美军占领伊拉克的纪录片。

在巴格达,波伊特拉斯结识了一位医生利雅得·艾达哈,他邀请波伊特拉斯去他的小诊所,允许她报道自己在巴格达的生活。波伊特拉斯的纪录片《我的祖国,我的祖国》就是围绕着艾达哈家附近发生的枪击事件、停电事故、儿子被绑架等家庭悲剧而展开,向人们描述了战争对伊拉克平民的影响。2006年初,这部纪录片首次上映便受到广泛好评,获得了奥斯卡最佳纪录片提名。

但也正是这部纪录片使得波伊特拉斯成为美国国内一系列重大指控的攻击目标。纪录片里有这样一段内容,2004年11月19日,美军支持的伊拉克部队突击了医生家附近的一座清真寺,击毙了寺内的部分民众。第二天,当地发生了反抗美军的暴力事件。那天,波伊特拉斯正好在医生家里,她偷偷趴在屋顶上冒着生命危险拍摄下当时的情景。于是有人对波伊特拉斯提出指控,说她提前就得到了袭击通知,想将此次事件录制下来。

尽管对波伊特拉斯的指控毫无证据,但却使她多次遭到拘禁和搜查。波伊特拉斯说:“我是一名纪录片制片人,在事件现场扛起摄像机是我的责任,任何关于我事先了解袭击计划的指控都是荒谬的。美国政府应该调查是谁下了袭击命令,而不是调查报道战争的记者。”

从那时起,波伊特拉斯乘坐美国航班时,她的机票就印上了SSSS的标志,即“二次选择性安全筛查对象”,意思是必须在正常措施之外,接受第二次安检。于是,在欧洲,在美国,在无数个机场出站口,波伊特拉斯都会被全副武装的执法人员带到一间房子里质询。波伊特拉斯已经记不住准确次数,但一定超过40次。她说,当局对她携带的文件感兴趣,复制她的票据,拷贝她笔记本和手机里的内容,“那些都是我的工作和生活,这完全是侵权行为。”波伊特拉斯说。

一次又一次被扣留之后,波伊特拉斯开始采取行动保护自己,比如请同行旅伴帮忙携带手提电脑,出国时把自己的电脑和手机清空。她还都学会了给自己的数据加密,每次出差前,波伊特拉斯会用一天或几天时间做安全准备。

2011年,波伊特拉斯开始拍摄有关政府监控的纪录片。从那时起,她进一步提高了个人数字安全的等级。她减少使用手机,因为手机通话不但会泄露通话对象的身份和通话时间,还会实时泄露她的方位;发送电子邮件时,她小心翼翼地处理敏感文件,打电话的时候也如履薄冰地避开敏感话题;她开始使用能掩盖访问网站真实地址的软件。

间谍和导演之约

波伊特拉斯并不是斯诺登的第一人选。实际上,在与她联系之前,斯诺登找过英国《卫报》著名专栏作家格林沃尔德,后者曾对伊拉克战争、阿富汗战争,以及“9·11”事件后公民自由被侵蚀的情况进行过广泛的批判性报道。斯诺登给格林沃尔德发过一封匿名邮件,说有些文件要给他看,并随后发去一份详尽的指导文件,告诉他如何加密通讯信息,但格林沃尔德始终没有回应(“加密软件什么的太闹心了,所以当时我没有理会。”格林沃尔德后来说)。斯诺登于是转向了劳拉·波伊特拉斯。

斯诺登看过波伊特拉斯拍摄的伊拉克纪录片,知道她当时正在就政府监控项目制作一部新的电影,也看过她为《纽约时报》纪录专栏制作的有关美国国家安全局的纪录短片,他断定她会理解他所要泄露的这些项目内容,而且知道如何以一种安全的方式进行联络。

收到斯诺登邮件数个月后,波伊特拉斯确定这个与她一直联系的陌生人是可信的,其中不存在她预料的政府特工惯用的刺探手段——没有问她与什么人联系,也不问她目前在忙什么。斯诺登这时候告诉她,她还得找个帮手,请她去联系格林沃尔德。直到二人在香港与斯诺登见面后,格林沃尔德才知道这个人原来早在半年前就与自己联系过。当被问及为何觉得波伊特拉斯值得信赖时,斯诺登说:“在查证和核对信息时我发现,波伊特拉斯对我的猜疑胜过我对她的疑虑。而我是出了名的神经质。”

2013年4月,波伊特拉斯和格林沃尔德在纽约见面。“她十分谨慎”,格林沃尔德回忆说,“坚持不让我带上手机,因为政府能在手机关闭的情况下远程监听谈话内容。她将(与斯诺登来往的)邮件打印出来,我一看就知道这很有可能是真的。斯诺登——那时候我们还不知道他叫斯诺登——在邮件内容中所隐藏的激情和思想非常明显。”

格林沃尔德装上加密软件,开始与这位陌生人交流。他们的工作组织得像情报活动,波伊特拉斯则是幕后指挥。“她在操作安全方面一丝不苟”,格林沃尔德说,“我用哪台电脑、如何通信、如何保护信息、复印件存放在哪里、和谁存放在一起、存放的位置,无一不是面面俱到。她绝对是全能专家,知道如何确保此事在技术上和操作上的绝对安全。要是没有她在各个方面的努力协调,这件事很难产生现在的成效和影响。”

5月,斯诺登发出加密消息,通知他俩去香港。斯诺登已经给格林沃尔德发过一小部分文件,总共约20份,波伊特拉斯收到的珍贵文件更多。在飞机上,格林沃尔德再次翻看这些文件内容,里面有一份法院秘令,要求无线营业商威瑞森公司将客户手机通话记录交给美国家安全局。这份长达四页的命令来自外国情报监督委员会,这一专门小组的决定均属高度机密。尽管坊间传闻美国家安全局在大规模收集美国人的通话记录,但政府总是否认。

在格林沃尔德身后20排的位置坐着波伊特拉斯,她有时走到前面,对他正在看的内容说上几句。“我们难以相信这事有多么重大”,格林沃尔德说,“当你读到这些文件,便能感觉到它们涉及范围之广。这是一种肾上腺素飙升、兴奋和狂喜的感觉。你第一次感到被上帝授予了权利,能够试着削弱、推翻这个庞大的系统,带来一线光明。通常你无法取得任何进展,因为缺乏工具。而现在,利器突然出现在我们的双膝之上。”

斯诺登已经叮嘱他们,一旦抵达香港,就在约好的时间去九龙区的美丽华酒店,在与酒店相连的购物中心内的一家餐馆外等候。他们要等在那里,直到看到一个拿着魔方的人,然后,他们问他餐馆什么时候会开门。这个人会回答他们,随后提醒食物不好吃。当拿魔方的人到来时,他就是斯诺登,当时29岁,但看上去更年轻。

“见到斯诺登,我们两个惊呆了!”波伊特拉斯说,“我本以为自己在与职位很高的的人打交道,所以觉得他应该上了年纪。虽然从头到尾我也知道,他在计算机系统方面知识异常渊博,年龄不会太大,但没想到他如此年轻。”

他们跟随斯诺登进入他的房间,波伊特拉斯取出摄影机,立即进入了纪录片制作人状态。这让格林沃尔德和斯诺登着实吓了一跳,这种秘密约见她居然要摄像!可对于波伊特拉斯来说,摄像是一种信任的举动,会增加当时的感情投入,表明他们在巨大的危险面前休戚相关、荣誉与共。

尽管斯诺登吃惊不小,但很快就适应了。“正如人们所想象的,间谍一般都极力避免和记者或媒体接触,所以我是‘第一个吃螃蟹的人’,但我们三人都知道面临的危险是什么,她开启摄像机的那一刻,我们便没有回头路了。”

在接下来的一周里,他们的准备工作几乎一成不变——一进入斯诺登的房间,便取下手机电池,放在酒店房间的冰箱里;把枕头一字排开,紧挨着门放好,以防门外有人偷听;之后,波伊特拉斯便架起摄像机开始录像。他们三人一起制作新闻,然后看着它传播开来,成就了一段传奇的经历。波伊特拉斯为斯诺登制作了一段长达12分钟的视频,并于6月9日发布到网上。此事引起了香港媒体界一片哗然,记者们争先恐后地想获知他们的行踪。

波伊特拉斯说:“我们知道此事一旦公之于众,我们的工作就告一段落了。” 斯诺登结账离开酒店后便销声匿迹,6月15日,波伊特拉斯悄悄离开香港,直飞柏林,在那儿继续编辑纪录片。两周后,波伊特拉斯将剪辑好的一段有关斯诺登的新视频发布在《卫报》网站上。此后数月里,这个星球上的头号“通缉犯”的镜头都是出自波伊特拉斯的摄像机。

2013年,波伊特拉斯和格林沃尔德以其极为传奇的经历,让人们看到了新闻的力量,发出了自己的声音,开启了个人对抗国家机器的战斗。在政府监视无孔不入的时代,波伊特拉斯掌握着一项至关重要的新技能——像电脑安全专家一样,她知道如何对抗监视。

斯诺登曾解释过他为什么选择波伊特拉斯:“在报道世界上最强大国家的罪行方面,在处理新闻记者所碰到的最危险事件面前,劳拉所展现出的勇气、个人经验和技巧使之成为最佳的人选。”

波伊特拉斯没有面临任何指控,至少目前还没有,但她也没有马上返回美国的计划。一位国会议员已经把她的所作所为视为叛国。他们清楚地意识到,奥巴马政府要追赶的不仅仅是泄密者,还有收到泄密内容的人。

如今,许多政府和个人想要占有他们掌握的数千份美国国家安全局文件。他们只发布了其中的一小部分——绝密的、吸引眼球的、足以促使国会召开听证会的几条信息。波伊特拉斯说:“我们不是想保密,而是要将谜团一块一块拼凑起来。这将是一个需要耗费时间的项目。我们的目的是发布符合大众公共利益的东西,同时也尽力了解世界,然后试着彼此沟通。”

然而最深的悖论是,他们或将为努力剖析和曝光美国政府的监控行为而献出一生。

[译自美国《纽约时报》]

他们跟随斯诺登进入他的房间,波伊特拉斯取出摄影机,立即进入了纪录片制作人状态,让格林沃尔德和斯诺登着实吓了一跳,这种秘密约见她居然要摄像!可对于波伊特拉斯来说,摄像是一种信任的举动,会增加当时的感情投入,表明他们在巨大的危险面前休戚相关、荣誉与共。