寻找遗失的母语

2014-04-29帕特里克·马里昂·布拉德利张文智

他们是年轻的美国华裔,他们被称为“安静的一代”,母语的遗失让他们和至亲之间越来越疏远。如今他们踏上了寻回母语、寻回亲情的道路。

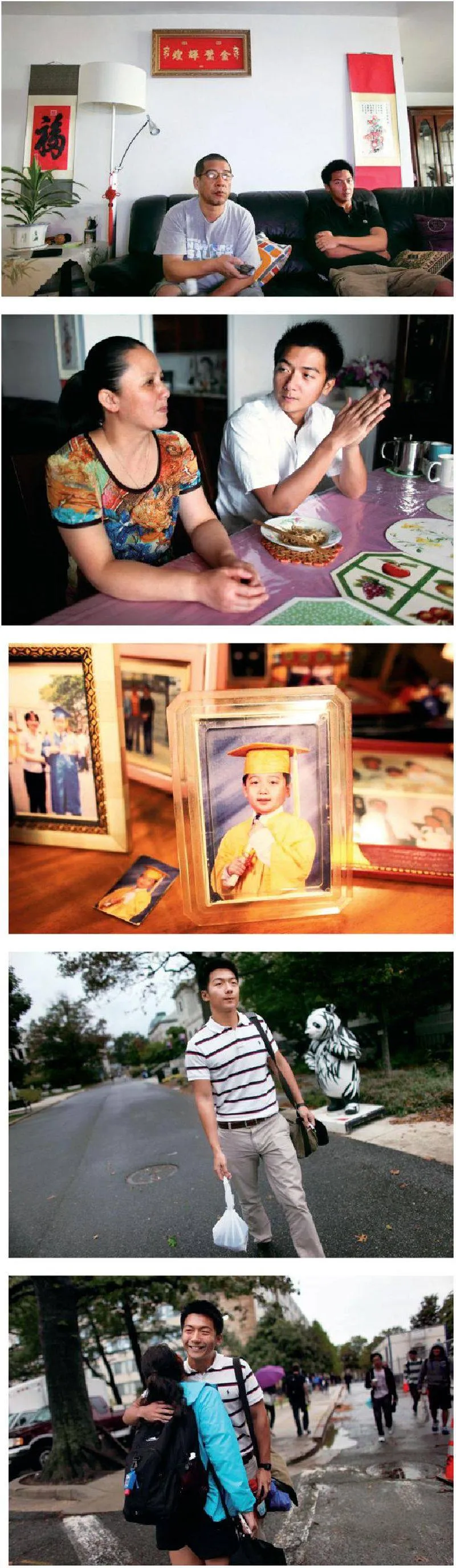

2011年秋天,我第一次见到丹尼尔·陈,那时的他是华盛顿美利坚大学的一名大一新生。丹尼尔穿着一件T恤,一头黑发剪成锥状,诚挚地对我说:“我就是个普通人,之前还从来没人问过我的生活点滴呢!”

丹尼尔坐在我的办公桌前,双手捧着一杯水,竹筒倒豆子般地谈了起来。“在家里,我与父母的关系并不亲密,因为他们总是在工作。语言上的障碍再加上在一起的时间很少,我和父母之间很疏远。”

第一次听丹尼尔说到“语言障碍”一词,我并没有确切意识到他在指什么,因为这让人无法理解:一个从小在父母身边长大的孩子怎么会同父母在语言交流上有障碍?但这也正是丹尼尔故事的核心,一个关于被遗忘的母语、以及年轻人努力寻回它的故事。

丹尼尔出生在纽约布鲁克林,他的父母均是中国移民。还在蹒跚学步时,年轻的父母为了稳定在美国的工作,把丹尼尔送回了中国,由祖父母照看。不管是祖父母还是父母,都不会说英语——直到今天,他们仍然不会说。所以,在丹尼尔4岁返回美国之前,他一直生活在上海话的环境里。

回到美国意味着一切都要改变。

进入布鲁克林一所公立小学后,4岁的小丹尼尔发现自己处在一个只讲英语的环境里。他努力在功课上不掉队,整天学英语。与此同时,他的父母从早到晚乃至周末都要工作,丹尼尔几乎见不到他们,一家人连坐下来一起吃顿晚饭的机会都很少。丹尼尔的英语说得越来越好,可没有了父母的陪伴,上海话逐渐被他遗忘。

“我记得读四年级的时候,父母给了我一张纳税申报表格让我帮他们翻译”,丹尼尔回忆说,“英语表格我看得懂,但我却不知道该怎样用上海话表达,这是我第一次发现自己忘掉了上海话。虽然我和父母每天生活在一起,但沟通越来越少。如果我考试考砸了,我也只能对他们说‘没什么,别担心’,而不会具体解释什么,因为我不知道怎么用中文解释。”学校家长会上,陈太太永远微笑点头,虽然她根本听不懂老师在讲什么。

随着丹尼尔进入叛逆青春期,情况变得更糟。反正语言不通,他更可以堂而皇之地疏远家人。“每次外出我都会扔下千篇一律的一句‘有朋友过生日’。”他回忆说。

跟父母讲的话越少,丹尼尔会说的汉语就越少。他意识到,终有一天他将根本听不懂父母的话,对方亦然。丹尼尔认为自己是“安静的一代”中的一分子,这批美国年轻移民正试图用他们在孩童时期便丧失的纽带——母语——同父母以及祖国文化再沟通。

丹尼尔的经历并非偶然,语言学家把这种现象称作“第一语言磨蚀”(first-language attrition),在美国第二代、第三代外来移民中很常见。换句话说,有丹尼尔这样一位双语父亲,他的孩子将来很有可能也面对这一问题。家庭生活、移民社区的凝聚度、离开母语环境时间的长短等因素决定了“第一语言磨蚀”现象会以何种程度出现。

2007年,美国人口调查局发布的报告称,每5个美国人当中就有一人在家里说的是英语以外的语言,而这一群体中,有大约450万人根本不说英语。数百万像丹尼尔这样的移民后代便夹在了两个语言群体之间。

和丹尼尔首次碰面一年半后,我再次在美利坚大学的校园内找到了他。自上次碰面后,丹尼尔经历了许多事情。他正在学习中级汉语——与上海话不那么相似,但对他有帮助。2013年,他还在中国实习了一个夏天。丹尼尔说,中国之行让他感到自己“更中国了”,与父母的交流大大增多。他了解到父母年轻时生活在上海附近的一个小渔村里,那时正值“文化大革命”。母亲还给他看了自己十多岁时的照片,照片中的女孩手里举着一本《毛主席语录》。“之前我从未问过他们来自哪里。他们来美国时一无所有。”丹尼尔谈起了他的父母,“他们告诉了我他们是怎么在1980年代来到美国的,开始向我讲述他们半辈子的人生历程,不过交谈中还是有很多我理解不了的词汇。”

1986年,丹尼尔的父母从舟山去到美国。初到美国时,他们既没钱,也不会说英语。父亲阿军在一家中餐馆里当了洗碗工,母亲小娟则在一家纺织厂里找到了工作。“小时候,我并不真正了解父母在做什么,我觉得去问他们或考虑这些事很难为情。虽然还是个孩子,但我知道自己所处的环境,知道自己是低收入家庭的孩子,我们靠食品券生活。生在穷人家,有时候你恨不得与这个家一点关系都没有,这是逃避现实的一种方式。”丹尼尔说。

华盛顿临床心理学家崔金炯研究亚裔美国人的身份问题长达10年,她说,丹尼尔对于贫穷的感受,是促使很多移民儿童奋斗的核心。“他们的目标或理想就是不要像他们的父母那样,甚至对父母说英语时的外来口音都很敏感和排斥。移民孩子不可避免地会拿自己的生活和本土孩子比较,比较的结果就是,在某种程度上他们把母语和父母看作是阻碍他们发展的因素。”

于是,悲剧就这样产生了:丹尼尔的父母来到美国并辛勤工作,以摆脱贫困,结果反在家中筑成了一道语言障碍;他们越辛苦工作,陪丹尼尔的时间就越少;他们为了儿子心甘情愿忍受贫困,离开了生活相对舒适的中国,可儿子却根本不把他们的付出放在心上。

2011年,美国人口调查局采用了新的贫困标准,以得到更为精确的全美贫困人口分布图。结果显示,亚裔和拉美裔美国人的贫困率分别为16.9%和28%。现实就是,不说英语的人群通常比较贫困,这就是移民在美国的地位,他们的工作大多是脏活累活,薪水也不高。是否能流利地说英语,不仅反映出人们的社会地位,还影响了移民家庭成员之间的关系亲疏。

归根结底,丹尼尔家的故事有一个关键词——时间。可时间是经济稳定的产物,有了钱才能有时间(父母可以不必那么辛苦工作),丹尼尔就可以同父母好好地进行交流,那正是他渴求的。

一头长长黑发的胡冰莹戴着眼镜,和我碰面时面带笑容。然后我们朝布鲁克林林赛公园住宅区走去,那里是她和表弟丹尼尔·陈成长的地方。自12岁从中国来到美国后,胡冰莹和父母就住在陈家楼上的公寓里。实际上,他们现在仍没搬家。姨妈们、姨夫们、表兄妹们、祖父母们,甚至来自中国的老街坊们,都住在走几步路就能到的地方。

当我试图解释此次来访的目的时,恰好碰到丹尼尔的父亲阿军从电梯里出来。他心不在焉地与我握手,胡冰莹则在一旁用汉语告诉他,我到这里来是打算采访他的妻子。他笑着点点头,然后匆匆忙忙上班去了。电梯里,胡冰莹向我讲了阿军是如何在这里雇了一批人到他的餐馆里工作,又是如何每天开车送他们上班的。这么多年来,阿军从一名洗碗工一步步升为侍者、厨师、主厨,再到与人合伙,在距此一小时车程的街区开了一家自己的餐馆,真是了不起。这是典型的——至今仍充满神秘色彩的——美国梦。

丹尼尔的母亲在家门口等着我们,“你好,我是丹尼尔的妈妈,很高兴见到你。”她笑容可掬,笑声真诚,热情地招手示意我进屋,“欢迎到我家来!”她的英语字斟句酌,可能是认真准备过。

在接下来的一小时里,我经历了这辈子受到过的最热情的款待。陈太太很健谈,也很爱笑,笑得厉害时,她的黑色短发也在抖动。她通过胡冰莹问我吃过早餐没有,然后给我拿巧克力、倒咖啡,又端出一份早餐要我吃,甚至还给了我一个装有钞票的红包(我拜访陈家时正值中国传统春节期间,据说给红包是中国新年的待客习俗)。她非常诚挚地留我吃午饭,表示随时欢迎我再来做客,甚至详细给我讲了她在中国大陆的亲戚家地址——让我将来去中国时可以投靠。和陈太太坐在一起交谈,我很难想象丹尼尔在这样的家庭中长大,怎么会把汉语忘掉!

她认为她和老公的谈话,童年时的丹尼尔能够听懂。“想要吃什么东西时,他可以表达出来”,她通过胡冰莹的翻译说,“但如果是跟学习有关的东西,我们就帮不上他了。我只告诉他不要惹祸,不要和别人发生争执。总而言之,我希望他做个好人,一个有用的人。”

从丹尼尔小时候起,陈太太就在诸如服装厂女工和门房等工作之间换来换去,如今她上夜班,在麦迪逊广场花园的写字楼打扫卫生。她喜欢这份工作的主要原因是,“不需要懂多少英语”。

看到进入大学的丹尼尔开始认真学习汉语,陈太太很开心,笑起来实实在在。丹尼尔上大学前,她带他回了一趟中国,走走亲戚,激发他对自己的祖先产生感情。很明显,这笔投资正在得到回报。“可惜的是,现在我们仍然没有那么多在一起的时间”,她说,“现在我的时间多了,他却离开了家。”

陈太太起身去卧室拿丹尼尔小时候相册的间隙,我和胡冰莹交谈起来。她现在是纽约城市大学亨特学院的一名中文教师,经常在丹尼尔和他的父母之间充当翻译,她看着丹尼尔从一个孤僻的小孩成长为让人捉摸不透又意志坚决的小伙子。“我们有很多像丹尼尔这样的学生,他们是中国人,却并不说中文,如今,他们觉得应该同祖国文化和传统来一次再接触。”

再次坐在我的办公桌前,丹尼尔带来了一本《新实用汉语课本》,并现场为我朗读了其中一段。我不知道他读得是否标准,但听上去很流利。读完后,我问他迄今为止有没有遇到向父母解释不清的大事。

答案是肯定的。比如丹尼尔想要去参加毕业舞会,他不得不把表姐胡冰莹喊下楼来向他的父母解释此事。虽然父母很愉快地给了他钱,但他们并没有真正弄懂毕业舞会是怎么一回事。“像毕业典礼和毕业舞会这种事情,是我人生中的重要时刻”,丹尼尔说,“以前我从没有期待父母会重视我的这些时刻。之前我从来不关注家人,直到回中国探亲见到家族里的人,让我颇受触动,意识到自己应该主动了解父母,只有了解了家人,你才会真正地了解自己。”

如今,丹尼尔主修国际关系专业,并主攻中美关系,此外他还兼修汉语。但目前为止,他的汉语水平还无法让他实现与父母流畅交流和了解家人的目的,丹尼尔仍然无法向父亲解释清楚他正在学什么,只是说他想成为一名律师,因为这个名词父亲听得懂。

即便想要了解自己的祖先,了解自己的家人,但丹尼尔的追求最终也可归结为一种表达的需要。如今,全美各地有许多像丹尼尔这样的年轻移民,他们坐在教室和语音室里,大声朗读、练习对话、学习,他们有着共同的愿望,希望有一天自己在使用这种语言时收到最佳效果。

对于父母的辛勤工作和无私付出,丹尼尔只想说一句“谢谢你们”。

“她不清楚我对她的感情,尽管我想对她说,‘我很感激你的付出,你们能有今天这个样子,实在是了不起’,可我说不出这种感情外露的话来,我用了不太恰当的形容词。‘你们已经很不错了’,这不是儿子能跟妈妈说的最具吸引力的话,我打算以后尽量多地跟妈妈进行交谈,我知道交谈本身就是她最需要的。”

[译自美国《华盛顿邮报》]

每5个美国人当中就有一人在家里说的是英语以外的语言,而这一群体中,有大约450万人根本不说英语。数百万像丹尼尔这样的移民后代便夹在了两个语言群体之间。

移民孩子不可避免地会拿自己的生活和本土孩子比较,比较的结果就是,在某种程度上他们把母语和父母看作是阻碍他们发展的因素。